Son (meunerie)

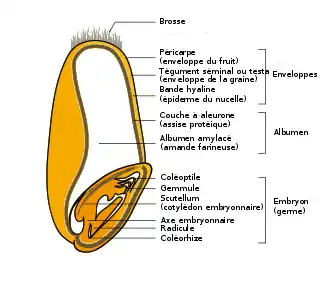

Le son est un coproduit constitué par l'enveloppe du caryopse des céréales après séparation de l'amande.

Production et composition

Lors de la mouture des céréales, le son fait partie des issues, c'est-à-dire des résidus obtenus après séparation de la farine par tamisage ou blutage. En général, le taux de blutage est de 25 %, c'est-à-dire qu'à partir de 100 kg de blé, on obtient 25 kg d'issues, son et remoulage, et 75 kg de farine blanche.

Le son est constitué par les couches externes fibreuses du grain et par une grande partie de la couche à aleurone sous-jacente. Le son contient notamment des constituants cellulosiques (fibres alimentaires), des protéines, des sels minéraux, de l'acide phytique, des acides gras (huiles) et des vitamines.

Utilisation

Il entre dans la composition du pain au son, obtenu par ajout de son à la farine blanche. Sa valeur nutritive le fait employer pour la fabrication des aliments concentrés pour les ruminants, porcs et volailles. Il est, du fait de sa haute teneur en fibres alimentaires, bénéfique pour la digestion des canidés, et est conseillé aux personnes ayant des troubles digestifs ainsi que dans le cadre de régimes amaigrissants. Le son est aussi un ingrédient de céréales de petit déjeuner.

Le son de blé est utilisé dans la confection du borş acru (soupe acide) dans les Balkans.

Solvay utilise l'acide férulique issu de son de riz pour produire de la vanilline [1]

La consommation quotidienne recommandée est de 10 g de fibres de son de blé (20 g de son de blé).

Historique

Le son était un aliment peu apprécié au XVIIIe siècle. D'après J.-C. Valmont de Bomare : « Quoique le son soit la partie la plus maigre du froment, cependant on s'en sert pour nourrir les animaux. Dans les années où la récolte n'a pas été abondante, on ne sépare pas quelquefois le son de la farine, & les pauvres se contentent du pain fait avec cette farine, qui est beaucoup plus lourde & moins nourrissante[2]. »

Notes et références

- Françoise de Vaugelas, « Vanilline : Solvay double sa production », sur Formule Verte, (consulté le )

- Jacques-Christophe Valmont de Bomare, Dictionnaire raisonné d’histoire naturelle, t. 8, Paris, Brunet, , p. 353.