Reilhac (Lot)

Reilhac est une commune française, située dans le centre du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

| Reilhac | |

L'église Saint-Hilaire. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Grand-Figeac |

| Maire Mandat |

Christian Carbonnel 2020-2026 |

| Code postal | 46500 |

| Code commune | 46235 |

| Démographie | |

| Gentilé | Reilhacois |

| Population municipale |

170 hab. (2020 |

| Densité | 13 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 42′ 04″ nord, 1° 43′ 12″ est |

| Altitude | Min. 312 m Max. 396 m |

| Superficie | 12,98 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Gramat (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gramat |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat océanique altéré, aucun cours d'eau permanent n'est répertorié sur la commune. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « zone centrale du causse de Gramat ») et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Reilhac est une commune rurale qui compte 170 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 449 habitants en 1806. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Gramat. Ses habitants sont appelés les Reilhacois ou Reilhacoises.

Les habitants de Reilhac sont les Reilhacois et les Reilhacoises.

Géographie

Géologie

La commune est située sur des terrains de l'ère secondaire, du jurassique moyen et supérieur. La partie Ouest, en limite de la commune de Lunegarde est attribuée à l'Oxfordien, étage du jurassique supérieur vers 157-163 millions d'années. Le centre de la commune de Reilhac serait attribué au Callovien, étage du jurassique moyen vers 163-166 millions d'années, l'on y trouve les principales cavités : la grotte des Bugadous explorée jusqu'à 101 mètres de profondeur ; l'igue de l'Angelie (prononcer angelio) profonde de 90 mètres; l'igue de Maligue, et la grotte Roussignol (Borel 1971). Un peu plus à l'est, le Bathonien âgé d'environ 166-168 millions d'années et tout à l'Est en limite des communes de Flaujac-gare et d'Issendolus, l'on trouve le Bajocien, environ 168-171 millions d'années, ces dates sont des indications. La vallée sèche qui se dirige vers le Bastit contient des dépôts de sédiments du quaternaire. Près de la ferme la Croix d'aval, côté sud, lors de travaux dans les 1970, on a constaté que la roche encaissante est à 6 mètres de profondeur.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Gery », sur la commune de Saint Géry-Vers, mise en service en 1974[7] et qui se trouve à 27 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 862,5 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 27 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[13].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14] - [15].

La commune fait partie du parc naturel régional des Causses du Quercy, un espace protégé créé en 1999 et d'une superficie de 183 039 ha, qui s'étend sur 102 communes du département du Lot[16]. La cohérence du territoire du Parc s’est fondée sur l’unité géologique d’un même socle de massif karstique, entaillé de profondes vallées. Le périmètre repose sur une unité de paysages autour de la pierre et du bâti (souvent en pierre sèche), de l’empreinte des pelouses sèches et du pastoralisme et de l’omniprésence des patrimoines naturels et culturels[17] - [18]. Ce parc a été classé Géoparc en sous la dénomination « géoparc des causses du Quercy », faisant dès lors partie du réseau mondial des Géoparcs, soutenu par l’UNESCO[19] - [20].

La commune fait également partie de la zone de transition du bassin de la Dordogne, un territoire d'une superficie de 1 880 258 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en [21] - [22].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « zone centrale du causse de Gramat »[24], d'une superficie de 6 413 ha, un site comprenant diverses espèces remarquables d'orthoptères (Stenobothrus nigromaculatus, Arcytera fusca, Oedaleus decorus), de lépidptères (Brenthis hecate, Chazara briseis, Polyommatus dorylas) et de coléoptères (Cyrtonus dufouri, Chrysolina femoralis, Chrysolina obscurella)[25].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[26] : la « zone centrale du causse de Gramat » (7 127 ha), couvrant 11 communes du département[27].

Urbanisme

Typologie

Reilhac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [28] - [I 1] - [29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gramat, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2] - [I 3].

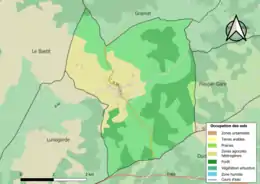

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (74,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (70,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (48,4 %), forêts (26,5 %), zones agricoles hétérogènes (24,1 %), prairies (0,9 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Reilhac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible)[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Reilhac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[33].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[34]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[35].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 59,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 122 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 37 sont en en aléa moyen ou fort, soit 30 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[36] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[35].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[31].

Toponymie

Le toponyme Reilhac est basé sur l'anthroponyme gallo-romain Regulius ou Regilius. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes. Ce toponyme signifiait : le domaine de Regulius[37] - [38].

Histoire

Préhistoire

De nombreux sites préhistoriques ou protohistoriques sont présents sur le territoire de la commune de Reilhac. Citons-en quelques- uns :

Grotte Roussignol

En 1870, Jean-Pierre Roussignol (1825-1894), Roussignol en Occitan, agriculteur de la commune, voulut amender un de ses terrains pour y planter une vigne. Il entreprit donc, à temps perdu, de transférer des terres issues de terriers de blaireaux situés immédiatement sous le plateau calcaire du Jurassique moyen surplombant son terrain. À la suite de la crise du phylloxera de 1875-1876 la vigne ne sera jamais plantée.

Il décida alors de créer un jardin à quelques dizaines de mètres de là mais, plus près des terriers de blaireaux. En 1884, après avoir déplacé un minimum de 360 mètres cubes de sédiments, il découvrit fortuitement l'entrée d'une cavité jusqu'alors inconnue, de 35 mètres de longueur et de 9 à 2 mètres de largeur, laquelle allait rapidement se révéler être un site préhistorique majeur. Dès lors, il exploita les très riches niveaux archéologiques contenant des objets monnayables (environ 400 mètres cubes qu'il déposa à quelques dizaines de mètres de la grotte). Des amateurs de toute la France et de l'étranger vinrent à Reilhac acheter des collections, notamment Louis-Alfred Paysant, préfet du Lot en 1886-1888 et Thomas Wilson, consul des États-Unis à Bordeaux, qui achetait des objets pour des musées de son pays. En 1888 Félix Bergougnoux, membre très actif de la Société des études du Lot, amateur averti d'archéologie, visita la grotte (Bergougnoux 1889). Cette même année, le préhistorien Émile Cartailhac (1845-1921) et le paléoanthropologue Marcellin Boule (1861-1941, futur directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris) vinrent à Reilhac étudier les témoins archéologiques restant. Ils publièrent en 1889 un ouvrage « La Grotte de Reilhac, Causses du Lot ». Les auteurs y signalent les civilisations moustérienne, solutréenne, magdalénienne et néolithique. D'après les récents travaux de Claude Lemaire, les civilisations préhistoriques suivantes étaient présentes : au paléolithique moyen, le Moustérien et le Châtelperronien civilisations des hommes de néandertal ; au paléolithique supérieur (période généralement très froide) apparaît l'homo sapiens sapiens plus connu sous le vocable de Cro-Magnon. Ces hommes sont, dans ce site, les auteurs des civilisations suivantes : Aurignacien (autour de 35 000 ans) ; Gravettien ; Solutréen ; Badegoulien ; Magdalénien ancien, moyen, supérieur et final. Vers 12000 avant le présent le climat se réchauffe (c'est l'Holocène), à Roussignol nous trouvons l'Azilien ancien et évolué ; Sauveterrien ; Mésolithique évolué ; Néolithique ; Âges du bronze ancien, moyen, et final (vers 800 ans avant notre ère). Cette stratigraphie était réellement unique dans la partie sud de la France !

La qualité et la quantité de l'industrie lithique étaient exceptionnelles, l'industrie osseuse également. Malgré les ventes réalisées par Jean-Pierre Rossignol, nous connaissons 42 harpons magdaléniens, 21 harpons aziliens, (15 inventoriés par Jacques Jaubert en 1979, plus 6 inventoriés par Claude Lemaire, soit : 1 déposé à la mairie de la commune et 5 actuellement dans 3 collections privées) - information Claude Lemaire en ; plus de 100 sagaies : de Lussac-Angle, sagaies courtes à biseau simple, sagaies à double biseau, sagaies à base conique, sagaies de Lespugues, sagaie aurignacienne à base fendue. Poinçons, alènes, aiguilles à chas, baguettes rondes et demi-rondes, la partie distale d'une seconde spatule en os. Les photos ci-dessous sont de Pierre Billiant.

L'art mobilier : bâtons perforés, l'un décoré de 2 bouquetins, un second étant "une véritable miniature", 1 ramure de cervidé décorée de 2 écrevisses, 1 poignard dont le manche représente une tête de cervidé, une spatule avec gravure, 1 bois de renne sculpté (Bergougnoux 1889), une dizaine de fragments osseux gravés dont un représente un bison et un second une tête de renne. Découverte récente dans la collection Claude Douce (Aubas, Dordogne) d'un os long gravé d'un mammouth, la provenance de Reilhac ne faisant pas de doute. Ce support est issu d'un os de grand herbivore, probablement un fragment de côte de boviné ou d'équidé, sa longueur est de 125 mm (Lemaire et Raux 2017) Quatre os profondément encochés sont datables du Solutréen supérieur.

Une pendeloque gravée dans un os hyoïde de cheval est probablement magdalénienne (Lemaire et Séronie-Vivien 1995). Une figure féminine stylisée sur galet aménagé de grès fin, peut-être datée du Magdalénien supérieur (Raux et Lemaire 2014). Sept dents percées sont actuellement connues : une canine de renard, deux incisives d'équidé, une incisive d'un probable cervidé, une incisive de boviné, deux craches de cervidé, elles devaient faire partie d'un collier, ce type de parure est connu au Paléolithique supérieur.

Lu dans le Journal du Lot en date du : ".. de nombreux amateurs d'objets préhistoriques arrivent de toute part pour visiter la splendide grotte Rossignol, située à 1 500 mètres de la commune de Reilhac. Nos indigènes sont ahuris de voir ces collectionneurs enragés revenir de la grotte, heureux d'emporter des chargements complets d'os énormes, cornes (préhistoriques), bâtons de commandeurs, flèches, harpons, poinçons etc. et les poches bourrées de silex remarquables..."

La grotte contenait de grandes quantités d'ossements d'animaux et des squelettes humains. Par recoupement, nous savons que, au minimum, 6 tonnes d'os (Cartailhac et Boule indiquent que, avant leurs venues, 30 quintaux ont été vendus par Jean-Pierre Rossignol pour la fabrication du noir animal). D'importantes quantités ont, entre 1889 et la fin du XXe siècle, été emportées par les nombreux visiteurs. Nous connaissons également 2 canines d'un lion des cavernes (Léo panthera spelaea), découvertes il y a plusieurs décennies dans les déblais déposés à l'extérieur de la cavité, ce spécimen était probablement jeune. D'après Cartailhac et Boule, les carnivores de la grotte lynx et loup, étaient de taille exceptionnelle.

Claude Lemaire constate que malgré le vandalisme subi par le site, nous connaissons dans des collections publiques (musées d'Angoulême, Cabrerets, Cahors) ou privées, plus de 4 200 objets lithiques ainsi que plus 17 000 déchets de taille généralement en silex. L'industrie osseuse connue comprend plus de 200 pièces, ce qui représente certainement moins de 1 % de ce que la grotte contenait. C'est peu, cependant cela, permet de reconstituer les occupations de la grotte par les hommes préhistoriques. Les origines des matières premières sont à rechercher : dans le jurassique lotois ; dans le bassin d'Aurillac ; en Dordogne, région de Bergerac ; Lot-et- Garonne, région de Fumel ; en Charente ; le jaspe, en limite du Cantal et de l'Aveyron et le sud de la Corrèze (?) etc.

Autres grottes

La grotte du Sanglier[39], partiellement vidée à la fin du XIXe siècle, a été étudiée par Claude Lemaire en 1988 lors d'une fouille de sauvetage urgent. Ces travaux montrèrent une occupation, allant du Magdalénien moyen au Mésolithique, mais principalement à l'Azilien moyen daté de 11 100 ans avant le présent. Marie-Roger Séronie-Vivien, avec une équipe multidisciplinaire, continua les fouilles entre 1990 et 1995 inclus, particulièrement devant la cavité. En 2001 il publia un ouvrage intitulé " La grotte du sanglier Reilhac (Lot). Du Magdalénien au Néolithique ancien."

La grotte Claumargil (Lemaire 2014) est un site du Néolithique récent et protohistorique ; à signaler la découverte d'un poignard en silex de type Charavines, objet connu dans la civilisation dite Saône et Rhône, associé à de la céramique dite de Ferrières (Languedoc). Le silex proviendrait de la commune de Barrou, rive droite du Cher près du Grand Pressigny (Indre et Loire), étude de Marie-Roger Séronie-Vivien (1994). Nous pouvons émettre l'hypothèse suivante : le poignard serait issu d'un contexte commercial étrangement moderne : extraction en Touraine, fabrication à 350 km vers l'est, vente ou échange aboutissant à Reilhac à 360 km en droite ligne, ou 500 km par un itinéraire sud. Le vase de la civilisation de Ferrières à cordons multiples témoigne d'un courant commercial avec le Languedoc, ou d'un déplacement d'individus ou groupes du couloir rhodanien vers le causse de Gramat en passant par le sud. En effet il peut y avoir contemporanéité entre la fabrication du poignard et la céramique typique de la civilisation de Ferrières, dans une fourchette comprise entre 2 800 et 2 600 ans avant notre ère. Sans que cela puisse être démontré, il est donc possible que les deux objets principaux de ce gisement soient parvenus ensemble à Reilhac dans la première partie du troisième millénaire (Lemaire et Maynard 1994).

Autres gisements : la grotte Soldengroule, site protohistorique; le trou Pélaprat, site néolithique et protohistorique ; le trou Milhomme, gisement moustérien, ont eux aussi, révélé un riche mobilier archéologique.

Mégalithes

Cinq dolmens, dont quatre ruinés, ont été découverts[40].

En 1831, dans son monumental ouvrage, Jacques-Antoine Delpon écrivait : "Un tumulus, dans la commune de Reilhac, a présenté 12 squelettes placés régulièrement en rayons, les pieds au centre et la tête à la circonférence. (Il est probable qu'il s'agissait d'un dolmen sous tumulus avec des tombes adventives). Un autre, dans la même commune, renfermait 3 squelettes disposés parallèlement".

Georges Depeyrot, enseignant à l'École Normale supérieure et chercheur au CNRS (Depeyrot 1985) signale la découverte en 1870 de monnaies antiques dans la commune. Une de ces pièces, en argent, est visible au musée Labenche de Brive-La-Gaillarde. Datée de 88-78 avant notre ère, elle est à l'effigie de Kalétoudou. La date et le lieu de la découverte est confirmée par une lettre de Philibert Lalande datée du , adressée à l'Hôtel des monnaies de Paris.Archéologie historique : à différentes périodes, lors de travaux effectués dans le bourg vers 1852 (construction de la route départementale D.14), et en 1970 au cours des travaux d'adduction d'eau, des tombes contenant chacune un squelette, ont été découvertes Elles étaient toutes construites en forme de coffres rectangulaires ; approximativement, leurs dimensions étaient : longueur de 1,45 m à 1,80 m, largeur de 0,35 m à 0,50 m, profondeur de 0,30 m à 0,40 m. Des dallettes de calcaire formaient le sol de chaque tombe, d'autres étaient disposées de champ sur les quatre côtés. La couverture du "coffre" était faite de dalles généralement épaisses de 35 à 45 millimètres ; les squelettes étaient allongés sur le dos, têtes vers l'ouest, ce seraient donc des tombes chrétiennes. Quelques tessons de poterie pourraient faire penser à une période comprise entre le Ve et le VIIIe siècle de notre ère (c'est une probabilité).

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[43].

En 2020, la commune comptait 170 habitants[Note 8], en diminution de 7,61 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 71 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 166 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 180 €[I 4] (20 740 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 7,3 % | 7,1 % | 6,7 % |

| Département[I 7] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 104 personnes, parmi lesquelles on compte 83,8 % d'actifs (77,1 % ayant un emploi et 6,7 % de chômeurs) et 16,2 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui du département et inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Gramat, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 19 emplois en 2018, contre 19 en 2013 et 15 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 81, soit un indicateur de concentration d'emploi de 23,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 63,3 %[I 10].

Sur ces 81 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 16 travaillent dans la commune, soit 20 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 92,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

8 établissements[Note 11] sont implantés à Reilhac au [I 13]. Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 37,5 % du nombre total d'établissements de la commune (3 sur les 8 entreprises implantées à Reilhac), contre 13,9 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans les Causses », une petite région agricole occupant une grande partie centrale du département du Lot[46]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est l'élevage de volailles[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 14] (dix en 1988). La superficie agricole utilisée est de 410 ha[48] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Hilaire[49]. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1925[50]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[50]. L'abside est romane, circulaire avec une voûte en cul-de-four du XIIe siècle, avec des Contreforts plaqués. Elle a été surélevée au début du XVe siècle pour constituer un refuge pour les habitants pour se protéger des compagnies anglaises. Transept à chapelles latérales couvertes de voûtes d'arêtes qui sont un ajout de 1838. La nef est un peu rétrécie. Elle comporte deux travées. La façade se termine par un pignon à crochets, ouverte avec deux baies pour placer les cloches. La tradition locale affirme que ces cloches servaient à guider les pèlerins sur la route de Rocamadour.

- Maison du Consul ou maison du Bailli. La façade présente des fenêtres à croisées du XVe siècle.

- Lac de Reilhac et son igue. C'est un des plus grands des Causses. Il a d'abord servi d'abreuvoir pour les troupeaux, puis on a aménagé un lavoir sur une partie. Il est alimenté par une source qui n'a jamais tari. Le surplus d'eau du lac s'évacue par une conduite en pierre vers une igue, gouffre étroit et profond qui fait couler l'eau sous le causse de Gramat et la fait ressortir à près de vingt kilomètres du village : à la résurgence de Saint-Sauveur de l'Ouysse commune de Calès, coloration de 1969 réalisée par monsieur Tarisse hydrogéologue, avec 10 kilos de fluorescéine.

- Lac Redon. Lac taillé dans le rocher par les bergers, de forme rectangulaire avec un fond en pente pour servir d'abreuvoir aux troupeaux. Ce lac est un modèle de ce qu'on appelle dans la région les lacs de Saint-Namphaise.

- Grotte des Bugadous. En , Michel Lorblanchet, directeur de recherche au CNRS, y a reproduit le panneau des chevaux ponctués de la grotte du Pech Merle dans le cadre d'une vérification expérimentale des techniques utilisées par les hommes préhistoriques (Lorblanchet 1995)[51]. (Communication présentée en au colloque de Montignac, célébrant le cinquantième anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux : les actes de ce colloque n'ont pas été publiés). La conclusion de cette expérimentation est : pour la réalisation de ces chevaux, les préhistoriques ont utilisé la méthode dite "du crachis" mélange de colorant en poudre avec de la salive, la mucine contenue dans la salive étant un liant parfait. Les deux autres méthodes utilisées aux Bugadous ont été un échec total, disparition du colorant en moins de six mois pour l'une (projection à l'aide d'un os creux de colorant en poudre sur la paroi humide), et moins de 2 ans pour l'autre (projection de "peinture" à base de charbon de chêne, de genévrier et d'eau sur la paroi humide). C'est à la demande du Ministère de la culture que cette réalisation a été conservée afin d'observer le vieillissement des "peintures".

- Dolmen du Moulin de Vigne Haute - connu de tout temps.

- Dolmen des Bugadous. - découvert par Claude Borel.

- Dolmen des Rouquets. - découvert par Claude Lemaire.

- Dolmen de Gabaudet à l'ouest du puits, découvert par Claude Borel.

- Dolmen ruiné dit du Couderc de Nougayrels, c'est peut-être le tumulus signalé par Delpon en 1831.

Église Saint-Hilaire - nef.

Église Saint-Hilaire - nef. Église Saint-Hilaire - chœur.

Église Saint-Hilaire - chœur. Façade de la maison du Consul.

Façade de la maison du Consul. Copie du panneau des chevaux de la grotte du Pech Merle aux Bugadous.

Copie du panneau des chevaux de la grotte du Pech Merle aux Bugadous.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Bergougnoux (F) 1889. Grotte des Pouzats, les grands puits de Reilhac. Bulletin de la Société des études du Lot. Tome XIX. Pages 67–76. 4 figures.1 planche.

- Borel (Cl) 1971. Section Reilhac-le-Bastit. Bulletin de la Société Méridionale de spéléologie et de préhistoire. Toulouse. Pages 67–76. 4 figures. 1 carte.

- Cartailhac (E) et Boule (M) 1889. la grotte de Reilhac, Causses du Lot. Imprimerie Pitrat ainé, Lyon. 1 volume. 69 pages. 70 figures.

- Clottes (J) 1970. Le Lot préhistorique, inventaire préhistorique et protohistorique (des origines au premier Âge du fer inclus). Bulletin de la Société des études du Lot, 1969. Fascicules 3 et 4. Pagination spéciale, 285 pages.

- Clottes (J) 1977. Inventaire des mégalithes de la France, 5. Lot. 1er supplément à Gallia-Préhistoire. Paris : CNRS. 552 pages. 9 planches.

- Clottes (J) et Carrière (M) 1979. La préhistoire au musée de Cahors. Quercy-Recherche - Études et travaux, volume 5. 131 pages; 51 figures Voir pages 21–41. 10 figures.

- Delpon (J.A) 1831.Statistique du département du Lot. Réédition de 1991 - Les éditions du Bastion. 2 volumes 1 - 554 pages; 2 - 494 pages. Voir volume 1 page 394.

- Jaubert (J) 1979.L'épipaléolithique du Haut-Quercy. Mémoire de maîtrise, Université de Paris 1 Sorbonne. 215 pages. 24 figures. 1 tableau - voir pages 72–80.

- Lemaire (Cl) 1986. Deux nouveaux harpons à Reilhac (Lot). Bulletin Préhistoire quercinoise No 2. Pages 48 – 52. 1 figure.

- Lemaire (Cl) 1993. Hypothèses sur l'origine du peuplement préhistorique de la région de Reilhac. Bulletin de la Société des études du Lot. Fascicule 2. Pages 85 – 94. 2 figures.

- Lemaire (Cl) 2014. Un site préhistorique méconnu : La grotte Roussignol à Reilhac (Lot). Annales des XXIIe rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot). Pages 21– 31. 9 figures.

- Lemaire (Cl) 2014.Préhistoire à Reilhac (Causse de Gramat). Bulletin de l'association Racines no 19. pages 25–46.16 figures.

- Lemaire (Cl) et Maynard (G) 1994. La grotte de Claumargil à Reilhac (Lot) 1994. Bulletin Préhistoire Quercinoise - Nouvelles études No 1. Pages 20 –25. 2 figures.

- Lemaire (Cl) et Maynard (G) 1995. Néolithique moyen à Reilhac (grotte de Claumargil). Bulletin de la Société des Etudes du Lot 1995, fascicule 1, Pages 17–20.3 figures.

- Lemaire (Cl) et Raux (P) 2017. Un mammouth gravé sur os à Reilhac. Bulletin Racine no 21- 2016. Pages 14 –17. 1 figure.

- Lemaire (Cl et Séronie-Vivien 1995. Une pendeloque gravée de la grotte Roussignol (Reilhac, Lot) Magdalénien Supérieur ?). Bulletin Préhistoire Quercinoise No 2 - nouvelles études - 1995. Pages 47 – 53. 2 figures.

- Lorblanchet (M) 1995. Les grottes ornées de la Préhistoire nouveaux regards. Editions Errance. 288 Pages. Voir pages 209 - 223 et photos pages 236 - 238

- Raux (P) et Lemaire (Cl) 2014. Une figure magdalénienne stylisée sur galet provenant de Roussignol (Reilhac, Lot) dans la collection Claude Douce. Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest 2013. Fascicule 1. Pages 97 – 99. 3 figures

- Raux (P), Lemaire 'CL) et Bräem-Villesuzanne (L) 2017. Quelques objets sur matières osseuses de la grotte Roussignol, (Reilhac, Lot). Bulletin Préhistoire du Sud-Ouest 2016. Fascicule 2. Pages 183-188. 9 figures.

- Séronie-Vivien (dir) 2001. La grotte du Sanglier à Reilhac (Lot). Du Magdalénien au Néolithique ancien. Supplément No 4 à Préhistoire du Sud-Ouest.182 pages.

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Reilhac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Reilhac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Reilhac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Reilhac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Gery - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Reilhac et Saint Géry-Vers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Gery - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Reilhac et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 - le rapport », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le géoparc des Causses du Quercy », sur le site des Géoparks de l'Unesco (consulté le )

- « Géoparc des Causses du Quercy - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone de transition - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Reilhac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300909 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Reilhac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « zone centrale du causse de Gramat » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Reilhac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Reilhac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 119.

- Gaston Bazalgues, « Les noms des communes du Parc », Les cahiers scientifiques du Parc naturel régional des Causses du Quercy, vol. 1, , p. 115 (lire en ligne)

- Collectif, La Recherche archéologique en France : Bilan 1990-1994 et programmation du Conseil national de la recherche archéologique, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, , 460 p. (lire en ligne), p. 68.

- Claude Lemaire, « Préhistoire à Reilhac (Causse de Gramat) », Bulletin de l'Association RACINES, no 19, , p. 25-46 (ISBN 978-2-84701-517-1).

- « Les maires de Reilhac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Reilhac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Marguerite Vidal, Jean Maury, Jean Porcher, Quercy roman, p. 28, Éditions Zodiaque (collection "la nuit des temps" no 10), La Pierre-qui-Vire, 1979

- « Eglise », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Michel Lorblanchet, Art Pariétal : Grottes ornées du Quercy, Rodez, Rouergue, , 445 p. (ISBN 978-2-8126-0164-4), p. 105-135.

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[23].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[47].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).