Réminiac

Réminiac [ʁeminjak] est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

| Réminiac | |

Vue générale du bourg. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Vannes |

| Intercommunalité | De l'Oust à Brocéliande Communauté |

| Maire Mandat |

Michel Martin 2020-2026 |

| Code postal | 56140 |

| Code commune | 56191 |

| Démographie | |

| Gentilé | Réminiacois, Réminiacoise |

| Population municipale |

425 hab. (2020 |

| Densité | 35 hab./km2 |

| Population agglomération |

10 229 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 51′ 43″ nord, 2° 14′ 04″ ouest |

| Altitude | 106 m Min. 45 m Max. 124 m |

| Superficie | 12,15 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Guer (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Guer |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://reminiac-56.fr/ |

Traditionnellement, la commune est située en Haute-Bretagne.

Géographie

Cadre géologique

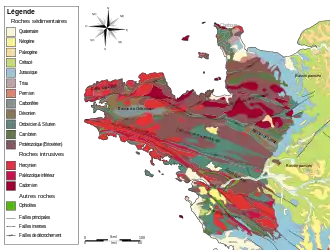

La région de Réminiac est localisée dans le domaine centre armoricain[1], dans la partie médiane du Massif armoricain qui est un socle ouest-européen de faible altitude (maximum 400 m), caractérisé par des surfaces d'aplanissement et qui résulte d'une histoire complexe composée de trois orogenèses : icartienne (Paléoprotérozoïque,ca. 2,2-1,8 Ga), cadomienne (Édiacarien 750-540 Ma)[2] et surtout varisque (ou hercynienne, au Dévonien-Carbonifère, 420-300 Ma)[3]. La structure du Massif armoricain résulte de la superposition de l'héritage[4] de ces deux derniers orogènes[5].

Réminiac est situé dans un vaste bassin sédimentaire constitué de sédiments détritiques essentiellement silto-gréseux issus de l'érosion de la chaîne cadomienne et accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur, socle sur lequel repose en discordance des formations paléozoïques sédimentaires[6]. La commune s'étend sur une seule entité géologique et géomorphologique, l'« ellipse de Réminiac » à l'ouest d’une grande unité sédimentaire qui a elle aussi été déformée par des plissements au Paléozoïque, le synclinorium de Martigné-Ferchaud[7] (« synclinaux du sud de Rennes »)[8]. Dans cette unité synclinoriale du sud rennais proprement dite, à structure appalachienne[9], la sédimentation paléozoïque débute par la mise en place de matériel détritique de couleur rouge, la formation ordovicienne de Pont-Réan, caractérisée notamment par le faciès de type Réminiac constitué de volcanoclastites et laves acides[10]. L'ellipse de Réminiac est formée de deux synclinaux de terrains primaires, caractérisés par la prédominance de roches de type grès et quartzites, avec présence locale de débris de roches volcaniques. Cet ensemble émerge des formations briovériennes à schistes et micaschistes qui s’étend entre le massif de Paimpont et la partie orientale des Landes de Lanvaux[11].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[12]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[16] complétée par des études régionales[17] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Guer », sur la commune de Guer, mise en service en 1992[18] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[19] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 843,5 mm pour la période 1981-2010[20]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1945 et à 45 km[21], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[22], à 12,1 °C pour 1981-2010[23], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[24].

Urbanisme

Typologie

Réminiac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Guer, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[28] - [29].

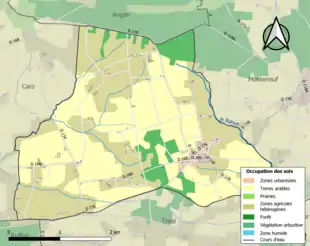

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (49,7 %), zones agricoles hétérogènes (39,5 %), forêts (8,3 %), zones urbanisées (2,1 %), prairies (0,4 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[31].

Toponymie

Réminiac apparaît dans le cartulaire de Redon de 856 sous la forme Ruminiac comme dépendant de Caro (« Ruminiac, locus in Caroth »)[32] ; Reminiac sur la Tabula ducatus britanniae gallis au 17e siècle (voir image ci-contre) ; Reminiac en 1793[33].

Son nom est Ruvenieg en breton[34] - [35] - [36].

La langue Bretonne a laissé de nombreuses traces dans les noms des lieux-dits de la commune :

Glainville : S'appelait autrefois la métairie des Chevesses (mot gallo qui signifie «champ transversal enclavé dans un domaine»), puis a rapidement changé de nom pour devenir Saint-Glainville, puis Glainville à la fin du 18ème siècle[37]. Composé de glenn signifiant « vallée, terre profonde » en breton (la Chapelle-Glain en Loire-Atlantique était attesté sous la forme Capella Glen en 1287) et de -ville (mot Français désignant le village), on pourrait donc le traduire par le « village de la vallée ».

Cladeuc : Composé de clad signifiant « fossé » (clawdd" en gallois, kleuz en breton, kleudh en cornique, clad en Irlandais et même clado- en Gaulois)[38] puis du suffixe -euc, en vieux breton -oc indiquant le lieu, la propriété ou le village. On peut donc le traduire par « le village dans le fossé » et on peut rapprocher ce lieu-dit aux différents « fossaie » présents en France (Ombrée d'Anjou, Marzy, ...) ou . Le -d- intervocalique est conservé contrairement au lieu-dit Le Cleu en Tréal qui signifie la même chose. En effet, le nom semble plus proche du gallois clawdd ou du gaulois clado. Le breton aurait-il évolué de clawdd vers kleuz sans que le nom de ce lieu dit ait été modifié ? ou bien autre hypothèse, ce village serait encore plus ancien et issus du gaulois *Cladacon, le suffixe -acon aurait alors été bretonisé en -oc par la suite. Cela semble peu probable compte tenu du fait que Ruminiac (ancienne forme du nom de la commune) n'ait pas été transformé lui aussi en *Ruminioc.

Trigon : Composé de Tri- issus d'une altération de Tré- (Plusieurs lieux-dits en Tré- ont évolué en Tri- au fil du temps, c'est le cas notamment de Triguého en Tréal qui était le village d'un dénommé Guého) dérivé du vieux breton treb, signifiant « trève » ou « village » et de -gon qui représenterait le vieux breton -kon sifgnifiant « élevé ». Il s'agit donc ici du « village élevé ».

Quillian : Composé de killi signifiant « bosquet » ou « bocage » et du suffixe diminutif -ian. Killi procède du vieux breton celli, cilli. On retrouve le même sens dans les noms de Quily dans le Morbihan et de Quilly en Loire Atlantique. Il a pour équivalents le gallois celli « bocage », le cornique kelly de même sens ou l'Irlandais kill signifiant « bois »[39]. Quillian peut donc se traduire par « petit bosquet ». D'autres Quillian sont présents en Bretagne (Kergrist, Radenac, Bignan, Pleucadeuc, Carentoir, Muel, La chapelle Gaceline). Dans le Finistère et les Côtes d'Armor, ce nom est également très présent mais se note Quillien.

Le Bézy : Se nommait autrefois le Bezic dans les registres paroissiaux. Composé de bez signifiant « tombe » et du suffixe diminutif ic, il s'agit donc ici d'une « petite tombe ». Ce lieu-dit peut être rapproché à Bécihan en Monteneuf qui a la même signification. Le suffixe diminutif ian étant équivalent à -ic.

Penhouët : Composé de penn signifiant « « tête, bout, extrémité » et de hoët signifiant « bois, forêt ». Cela se traduit donc par « le coin de la forêt ».

Kerliza : Composé de ker = La ferme ou le village et d'Eliza ⇒ Le village d'Eliza.

Brého : Composé de Bré- signifiant « hauteur, colline » de hoc'h ou hoh signifiant « porc » ou « sanglier ». Il s'agit donc ici de « la colline aux sangliers ».

Le Cré : Issus du breton crec'h qui signifie « Le haut de la côte ». Le c’h est un digramme de l’alphabet breton qui se prononce comme la jota [ro-ta] en langue espagnole ou le Ach-Laut en langue allemande. Cela se prononce donc comme un « rhe » accentué et guttural. C'est probablement la raison pour laquelle le c'h a fini par disparaitre.

Branla : Se nommait autrefois Branlac ou Branslac dans les registres paroissiaux mais il est difficile de savoir si le -c final était prononcé, car il a fini par disparaitre vers le XVIIIe siècle . Composé de bran qui veut dire « colline » ou « hauteur » que l'on peut retrouver dans les communes de Brandivy ou Branderion et de lac'h ou Leac'h signifiant « pierre » ou dans certains cas "« grosse pierre plate et élevée de terre sous laquelle on peut se mettre à l’abri » que l'on retrouve dans le lieu-dit Kerlac en Molac. On peut donc traduire ce lieu-dit par « la colline rocheuse », car il ne semble pas y avoir à cet endroit de trace d'une grande pierre plate sous laquelle il est possible de s'abriter.

Le Coëdic : Formé de coët signifiant « bois, forêt » et du suffixe -ic signifiant « petit ». Cela correspond donc à "Petit bois" ou "Petite forêt"

Perdrillan : Cela se décompose de la manière suivante : "Per" et "Drillan" :

- per signifiant « poire sauvage » en Breton, mais il s'agit plutôt ici de "Perz", qui vient du gallois et du vieux breton "Perth" signifiant "Haie ou buisson" que l'on retrouve dans "Questembert" = "Haie de Chataigners" ou dans "Persquen" = "Belle haie".

- drean signifiant « épine » en breton.

On pourrait donc le traduire par le "Buisson à épine" ou "Haie épineuse". Néanmoins, l'hypothèse du "Poirier épineux" reste toutefois plausible car cela pourrait faire référence au Pyrus pyraster qui est très présent dans toutes les haies d'Europe et notamment à Réminiac et dont les rameaux peuvent porter une épine terminale.

Moulin de Gardeux (et bois de Landreux) : Se nommait autrefois Gardreuc dans les registres paroissiaux. L'origine bretonne ne fait aucun doute par sa terminaison en "Euc", anciennement "Oc".

Ce lieu-dit se décompose de la manière suivante "Gar" et "Dreux" :

- "Gar" pourrait être issu du vieux breton "Garzh" signifiant "Buisson" ou "Enclos" ou bien du breton "Caer" signifiant "Village" (le "C" aurait alors subit une mutation adoucissante en "G")

- "Dreux", anciennement "Dreuc" serait lié à un personnage du nom de "Dreoc". Les communes de Cardroc et de Roz-Landrieux en Ille-et-Vilaine pourraient être liées au même personnage. Dans le cartulaire de Redon en 846, il est question également du village de "TrebDreoc" (Trève de Dréoc).

Ce personnage aurait également donné son nom au bois de Landreux présent également à Réminiac (composé de "Lann" qui signifie ici "lande" ou "l'hermitage" et de "Dreux" correspondant toujours au personnage "Dreoc").

Le Cleu de Lanoë : Champ situé à proximité du bourg. Issu de "Kleuz" en Breton signifiant le fossé.

Le Glain : Champ situé à proximité du bourg. Issu de "Glenn" en Breton signifiant la vallée.

Histoire

L'histoire de Réminiac après la fin de la Deuxième Guerre mondiale est décrite au travers d'un roman documentaire écrit par l'écrivain Claude Kerlaz et qui s'intitule La fin des paysans. Dans ce roman est mentionné le village de Quillac-sous-Beignon, il s'agit d'un pseudonyme pour Réminiac, tous les noms y sont ainsi changés.

Politique et administration

Démographie

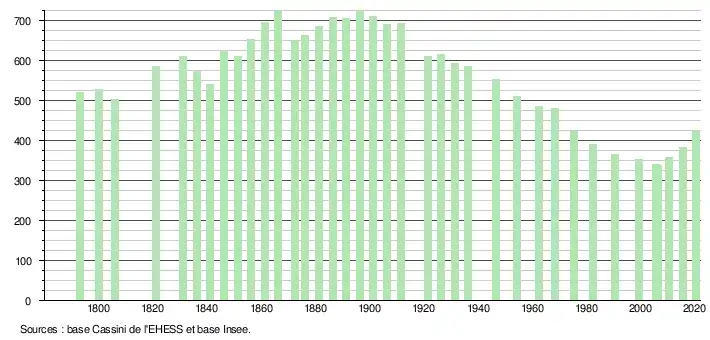

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[44].

En 2020, la commune comptait 425 habitants[Note 7], en augmentation de 12,73 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Réminiac possède une petite église romane dédiée à saint Rémi et datant de la fin du XIIIe siècle. Le chœur de l'ancienne église abrite les sépultures des seigneurs de la Minière et de la Fresnay.

Il existe une croix en schiste dans le cimetière datant du XVIIe siècle.

Le sentier des sculptures autour de l'étang du village est jalonné de sculptures modernes dont beaucoup sont l'œuvre de Melen Gibout.

Menhir de la rue du menhir

Menhir de la rue du menhir Église Saint-Rémy

Église Saint-Rémy Croix près de l'église

Croix près de l'église Monument aux morts de Réminiac

Monument aux morts de Réminiac

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[14].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[15].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Carte des différentes unités litho-structurales de l'ouest du Bassin de Paris et du Massif armoricain, tiré de Michel Ballèvre, « Structure et évolution du Massif armoricain », Géochronique, 105, mars 2008, p. 29-31

- (en) [vidéo] Visionner : Plate Tectonics 600Ma to Today by CR Scotese sur YouTube.

- (en) [vidéo] Visionner : Plate Tectonics, 540Ma - Modern World - Scotese Animation sur YouTube.

- L'orogenèse cadomienne est marquée au nord du massif par des directions N70 (groupes de direction N 60° à N 85° et quelques autres issus de failles associées). L'orogenèse varisque est la principale responsable de l'architecture de la majeure partie du massif, notamment au travers du Cisaillement Nord-Armoricain et des deux branches du Cisaillement Sud Armoricain de direction N110 (séparant les quatre grands domaines armoricains (Nord-armoricain, Centre-armoricain, Sud-armoricain et le Léon), des groupes de failles N 20° à N 40 °, et des directions N140 à N160, héritées du pré-rifting atlantique avorté du Permo-Trias. Ces groupes de failles façonnent les directions du tracé de nombreux plateaux et côtes. Cf Paul Bessin, « Évolution géomorphologique du Massif armoricain depuis 200 MA : approche Terre-Mer », thèse Sciences de la Terre. Université Rennes 1, 2014, p. 98 ; Jacques Garreau, « Remarques sur la tectonique post-hercynienne en Bretagne occidentale », Norois, no 94, , p. 179-192 (lire en ligne).

- Michel Ballevre, Valérie Bosse, Marie-Pierre Dabard, Céline Ducassou, Serge Fourcade, et al, « Histoire Géologique du massif Armoricain : Actualité de la recherche », Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, nos 10-11, , p. 5-96.

- Yann Bouëssel Du Bourg, La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 23.

- Carte du Massif armoricain avec les affleurements paléozoïques dans les différents synclinaux, d’après Muriel Vidal, Marie-Pierre Dabard, Rémy Gourvennec, Alain Le Hérissé, Alfredo Loi, Florentin Paris, Yves Plusquellec, Patrick R. Racheboeuf, « Le Paléozoïque de la presqu’île de Crozon, Massif armoricain (France) », Géologie de la France, vol. 1, no 1, , p. 3-45 (lire en ligne).

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 15.

- Des buttes parallèles d'orientation ouest - nord-ouest/est - sud-est, correspondant aux alternances de schiste et de grès, traversées perpendiculairement par le réseau hydrographique, les cluses de la Vilaine.

- [PDF] Y. Herrouin, P. Dadet, J. Guigues, P. Laville, H. Talbo, Notice explicative de la feuille Bain-de-Bretagne à 1/50 000, BRGM, 1989, p. 16

- André Darte, « Les abrupts de l'ellipse de Réminiac », Norois, no 50, , p. 157-173.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Guer - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Réminiac et Guer », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Guer - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Réminiac et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Guer », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Noël-Yves Tonnerre Presses de l'Université d'Angers, 1994 - Naissance de la Bretagne: géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale (Nantais et Vannetais) de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIIe siècle - Page 179.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Geriadur an Here, , p. 1220.

- Geriadur an Here, , p. 1417.

- EOLAS, « La base de données KerOfis - Office Public de la Langue Bretonne », sur www.fr.brezhoneg.bzh (consulté le ).

- « 191_1MIEC191_R4_02-0001 - 1793-1812 - 1793-1812 Archives départementales du Morbihan, France », sur Patrimoines & Archives départementales du Morbihan (consulté le )

- J.F. Eska, « DELAMARRE, X.: Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. Préface P.-Y. Lambert », Kratylos, vol. 48, no 1, , p. 165–175 (ISSN 0023-4567, DOI 10.29091/kratylos/2003/1/25, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Guide to understanding Irish place names », sur IrishCentral.com, (consulté le )

- Mélanie Bécognée, « Le maire Eugène Tual est décédé mardi », sur Ouest-France, (consulté le ).

- « Réminiac. Michel Martin élu maire », sur Les Infos du pays gallo, (consulté le ).

- « Réminiac. Un second mandat pour Michel Martin », sur Les Infos du pays gallo, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Réminiac

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Réminiac sur le site de l'Institut géographique national