Prads-Haute-Bléone

Prads-Haute-Bléone (prononcer [pʁats ot bleɔn] ; Prats Auta Blèuna en occitan vivaro-alpin selon la norme classique, Prads Auto-Blèuno selon la norme mistralienne) est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Prads-Haute-Bléone | |||||

Prads-Haute-Bléone, le village | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||

| Intercommunalité | Provence-Alpes Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Françoise Basset 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04420 | ||||

| Code commune | 04155 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

177 hab. (2020 |

||||

| Densité | 1,1 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 13′ 15″ nord, 6° 26′ 38″ est | ||||

| Altitude | Min. 831 m Max. 2 961 m |

||||

| Superficie | 165,64 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Digne-les-Bains (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Seyne | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | prads-haute-bleone.fr | ||||

Le nom de ses habitants est Pradins[1].

Elle résulte des fusions successives des communes de Prads et Blégiers en 1978 et de Mariaud en 1973.

Géographie

Les communes limitrophes de Prads-Haute-Bléone sont Méolans-Revel, Allos, Villars-Colmars, Thorame-Basse, Draix, La Javie, Beaujeu et Verdaches.

La commune de Prads-Haute-Bléone s'étend sur 16 500 hectares, elle est composée de 9 hameaux dont l'altitude varie de 800 à 1 450 mètres. Le chef-lieu Prads se situe à 1 048 mètres[2], et le plus haut sommet est la Tête de l'Estrop à 2 961 mètres (dans le massif des Trois-Évêchés) ; c'est dire l'importance de son relief.

C'est la commune type des hautes vallées des Alpes du Sud, elle bénéficie d'un climat très ensoleillé, froid sec, et neige à partir de 1 800 mètres environ.

Géologie

Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Riss et la glaciation de Würm, d’importants glaciers occupent les vallées de la commune. Un premier glacier, réduit, occupe le sommet de la vallée du Galèbre (ancienne commune de Mariaud). Un grand glacier s’écoule dans la vallée de la Bléone ; il reçoit des glaciers affluents des vallées du Ravin du Bussing, du Riou et du Ravin du Jet des Eaux, du Riou de l’Aune. Le glacier de Riss descendait jusqu’à Blégiers ; celui de Würm est moins épais et s’arrête au-dessous d’Heyre[3].

Les vallons de l’entrée sud de la commune (Champourcin, Chanolles, Blégiers) sont situés dans des montagnes calcaires datant du Jurassique. Plus en amont et rive gauche de la Bléone, les crêtes du Carton et de la Chau sont des formations calcaires plus récentes du Crétacé supérieur. En face de ces formations, rive droite, le chaînon qui sépare la vallée de la Bléone de celle de la Galabre est formé de calcaires Bathoniens[4]. Ces bancs de calcaires marneux, peu épais (moins d’un mètre), alternent avec des marnes schisteuses[5].

Relief

- Tête de l'Estrop (2 961 m)

- Tête noire ;

- le Caduc ;

- col de Talon

Environnement

La commune compte 7 500 ha de bois et forêts, soit 45 % de sa superficie[1].

Hameaux

- commune de Prads :

- Prads ;

- Tercier ;

- les Eaux Chaudes (ancien camp en ruines) ;

- la Favière ;

- ancienne commune de Blégiers :

- Blégiers ;

- Champourcin ;

- Chanolles ;

- Chavailles ;

- la Colle (inhabité depuis 1982) ;

- les Combes ;

- Heyre ;

- ancienne commune de Mariaud :

- l’Adrech (inhabité depuis 1928) ;

- l’Immérée (inhabité depuis 1914) ;

- Pié Fourcha (inhabité depuis 1934) ;

- Saume Longue ;

- Vière (inhabité depuis 1934, en cours de restauration)

- Villages et hameaux de Prads-Haute-Bléone.

Hameau de Champourcin

Hameau de Champourcin Cabine téléphonique logée dans une vieille maison à Chanolles

Cabine téléphonique logée dans une vieille maison à Chanolles Hameau de Chavailles

Hameau de Chavailles Village des Prads

Village des Prads Lavoir à Saume-Longue (Mariaud)

Lavoir à Saume-Longue (Mariaud)

Transports

- Routes et ponts à Prads-Haute-Bléone.

Ancienne passerelle sur la Bléone, entre Prads et Tercier.

Ancienne passerelle sur la Bléone, entre Prads et Tercier. Route d’accès non-goudronnée à Saume-Longue.

Route d’accès non-goudronnée à Saume-Longue. Les deux ponts de Saume-Longue, l’un au-dessus de l’autre, sur le ravin du Bussing.

Les deux ponts de Saume-Longue, l’un au-dessus de l’autre, sur le ravin du Bussing.

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de La Javie auquel appartient Prads-Haute-Bléone est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[6], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[7]. La commune de Prads-Haute-Bléone est également exposée à trois autres risques naturels[7] :

- avalanche (seul le ministère comptabilise ce risque, mais pas la préfecture),

- feu de forêt,

- mouvement de terrain : quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort[8] (notamment en amont et à l’Est de Prads)[5].

La commune de Prads-Haute-Bléone n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture[9]. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 1993 pour le risque de mouvement de terrain[9] ; le Dicrim n’existe pas[10] .

La commune a été l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour une avalanche, en 2009[7]. En juillet 2005, la commune avait également connu d’importantes coulées de boue après des pluies diluviennes[11]. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macro-sismique ressentie de V sur l’échelle MSK (dormeurs réveillés, chutes d’objets). Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune, l’intensité peut être plus forte à l’épicentre[12] :

- le séisme du 8 février 1974, avec une intensité ressentie de V et Thorame pour épicentre[13],

- le séisme du 31 octobre 1997, avec une intensité ressentie de VI et dont l’épicentre était situé dans la commune de Prads-Haute-Bléone[14].

Enfin, les 5 et 6 novembre 1968, Prads a connu un des premiers glissements de terrain d’ampleur et complexe étudiés en détail par des géomorphologues. Il s’est produit dans le ravin de la Frache[4] (terme occitan qui désigne justement une zone d’éboulis[15]), dans l’adret situé sous le sommet de Belle Valette[16]. Déjà à l’automne 1967, marqué par des pluies abondantes, les fissures dans le terrain s’élargissaient. Pendant l’hiver 1967-1968, les successions de gel-dégel lubrifient les plans de glissement. Le printemps pluvieux ne fait qu’aggraver l’instabilité du terrain. Les pluies automnales de 1968, plus d’un an après le début de la séquence, déclenchent la coulée[15], qui entraîne une masse détritique marno-calcaire noirâtre[16] et des colluvions marno-schisteuses[17]. Si la distance parcourue par la coulée est réduite (700 m)[18], elle charrie de gros blocs et à l’arrivée, les matériaux et les plus gros blocs sont très proches du hameau[17], l’ensemble de la coulée restant dans un état instable[19].

Toponymie

Le nom du village, tel qu’il apparaît la première fois au IXe siècle (Colonia in Prato) est dérivé du latin pratum (pré)[20] - [21]. La mise au pluriel est récente[20]. Le nom de Bléone signifie « la rivière au loup ».

Mariaud apparaît dans les textes au début du XIIIe siècle, mais sous la forme de Mariano : selon Ernest Nègre, ce nom de lieu dérive du nom propre romain Marianus, qui a évolué vers de Mariaudo (1319), par attraction vers le provençal local maridado, signifiant mariée[22]. D’autres hypothèses existent.

Blégiers est cité pour la première fois dans les chartes dans la deuxième décennie du XIIe siècle, sous la forme de Bligerio, dérivée du nom propre germanique Blidegar, éventuellement latinisé en Blidegarius[23] - [24].

Chanolles, cité en 1122 (Canola), vient de l’oronyme (toponyme de montagne) préceltique *Kan-[25].

Le nom du sommet de Chappe (1 667 m), limitrophe de Beaujeu, garde le souvenir de l’existence d’un relais de télégraphe optique, dit télégraphe Chappe[26].

Le lieu-dit la Favière évoque un champ semé de fèves[27] ; celui des Combes désigne un ravin, en aval du village de Prads[28].

Urbanisme

Typologie

Prads-Haute-Bléone est une commune rurale[Note 1] - [29]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[30] - [31].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Digne-les-Bains, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 34 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[32] - [33].

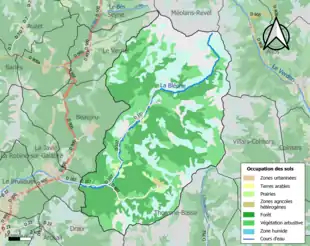

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (97,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (98,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (36,6 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (35,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (25,5 %), prairies (1,8 %), zones agricoles hétérogènes (0,3 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[35].

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 65 personnes, dont neuf chômeurs[36] (sept fin 2011[37]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (37 sur 56)[38] et travaillent majoritairement hors de la commune (34 actifs sur 56)[38].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 20 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et un emploi salarié[39].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de neuf en 2010. Il était de 11 en 2000[40], de 18 en 1988[41]. Actuellement, ces exploitants se répartissent entre éleveurs ovins et maraîchers[40]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement augmenté, de 943 à 1 426 ha[41]. La SAU a chuté lors de la dernière décennie, à 589 ha[40].

Artisanat et industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 10 établissements, employant cinq salariés[39].

L’usine hydroélectrique de Chanolles utilisait les eaux de la Bléone. La turbine ainsi mise en mouvement avait une puissance de 210 kilowatts[42].

Autrefois, des scieries à énergie hydraulique étaient installées à Champourcin, Blégiers et Prads. Elles ont toutes fermé leurs portes au XXe siècle. En 2013, une nouvelle scierie artisanale est créée au village de Blégiers[43].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait cinq établissements (avec un emploi salarié), auxquels s’ajoutent les cinq établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant trois personnes[39].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour la commune, avec plus de cinq touristes accueillis par habitant[44], malgré une faible capacité d’hébergement à finalité touristique :

- un camping classé avec une capacité de 30 emplacements

- un gîte d'étape avec 14 couchages

- plusieurs meublés labellisés[45] et des meublés non-labellisés assez nombreux[46] ;

- la seule capacité d’hébergement collectif se trouve dans le refuges[47].

Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil[48] : au nombre de 176, elles représentent 62 % des logements[49] - [50].

Le bistrot Aux Trois Évêchés, qui porte le label Bistrot de pays[51], adhère à une charte dont le but est de « contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien d’un lieu de vie du village »[52]. On y fait de la cuisine française et il est ouvert du mardi au dimanche, fermeture le lundi

Centre d’excursions et de randonnées.

Histoire

Dans l’Antiquité, les Bodiontiques (Bodiontici) peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans les vallées de l’actuelle commune de Prads-Haute-Bléone. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste en même temps que les autres peuples présents sur le Trophée des Alpes (avant 14 av. J.-C.), sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création[53].

Les communautés de Blégiers, Champourcin, Chanolles, Chavailles, Mariaud et Prads relevaient toutes de la baillie de Digne[54].

Prads

La localité de Prads apparaît pour la première fois dans les chartes au Haut Moyen Âge, Prato, dépendant de l’abbaye Saint-Victor de Marseille[54]. Elle se situait à la jonction des évêchés de Digne, Senez, et Embrun[55].

L’abbaye de moines cisterciens Notre-Dame de Faillefeu (ou des Prés : l’abbé était appelé « l’abbé des Prés »[56]) est fondée en 1144[55] par les moines de Boscodon[54]. Elle fonde l’abbaye de Valbonne[54] le 3 février 1199 (date de la charte de fondation)[56]. En 1298, elle relève de l’abbaye de Cluny, puis passe sous l’autorité du collège Saint-Martial d’Avignon. Elle finit par être pillée, saccagée et abandonnée lors des guerres de religion[54].

Les dîmes étaient perçues par le chapitre de Digne[54].

En 1843, le prêtre de la paroisse, Paul Charpenel, rédige des Annales de la paroisse de Prads, non-publiées à ce jour[54]. Une des mesures édilitaires de cette époque est la construction d’une fontaine publique au village, sous la Deuxième République, en 1850.

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression s’abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant de Prads[57].

Comme de nombreuses communes du département, Prads se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède trois, installées au chef-lieu, à la Favière et à Tercier. Ces écoles dispensent une instruction primaire aux garçons[58]. Alors que la loi Falloux (1851), n’impose l’ouverture d’une école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants, Prads entretient une école de filles dans les années 1860[59], mais qui ferme avant la fin du Second Empire[60]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles de Prads sont régulièrement scolarisées.

Blégiers

Au Moyen Âge, le village de Blégiers, signalé au XIIe siècle (Bligerium), est installé à la Roche-de-Blégiers, sur un site perché[54]. La communauté est dotée d’un consulat au XIIIe siècle[61]. Sa population passe de 81 feux en 1315 à 14 en 1471. À cette époque, c’est encore le chapitre de Digne qui possède le domaine et l’église de la Roche-de-Blégiers, avant de les céder en 1476 à l’évêque de Digne. À partir de cette date, c’est l’évêque qui nomme le chapelain chargé des âmes de cette paroisse, et qui perçoit les revenus attachés à cette église[54].

Chanolles est signalée dès 814 : le polyptyque de Wadalde indique que l’abbaye Saint-Victor de Marseille y possède une colonge[54]. Les deux communautés de Chanolles et Champourcin qui comptaient 8 feux chacune au dénombrement de 1315, sont fortement dépeuplées par la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans), et sont annexées par celle de Blégiers au XVe siècle[62]. Les églises de Champourcin et de Chanolles relevaient du chapitre de Digne[54].

La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Chanolles, Louis le Roux, soutient le duc d’Anjou dès avril 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l’expédition de secours à la reine[63]. Le seigneur de Blégiers, Louis Aymes, apparaît dans les listes de soutien aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier[64].

En 1765, Blégiers a 257 habitants. La seigneurie du lieu a appartenu successivement aux familles Grimaldi (XIVe siècle), Puget et Eissautier[62].

Comme Prads, Blégiers se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède quatre, installées au chef-lieu et dans les villages de Heyres, Chanolles et Chavailles. Ces écoles dispensent une instruction primaire aux garçons[58]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants[59], ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concernent Blégiers[60]. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy (1877) pour construire des écoles neuves partout. Seule l’école de Blégiers n’est que rénovée[65]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles d’Allons sont régulièrement scolarisées.

Alors que la commune était isolée, la polyculture permettait de subvenir à l’essentiel des besoins. Le vin était produit localement, et avait une réputation exécrable. Sa culture, la plus en altitude dans la vallée de la Bléone, est abandonnée avant la Première Guerre mondiale[66]. Le recul de la polyculture autarcique se poursuit après la Seconde Guerre mondiale, et on arrête de récolter le blé en 1958[67].

Mariaud

La communauté de Mariaud apparaît dans les textes en 1218 (Mariaudum). Dotée d’un consul dès 1237, elle compte 50 feux en 1315, mais seulement 10 en 1471[68]. L’église de Mariaud relevait de l’abbaye Saint-Ruf de Valence, mais c’est le prieur de Beaujeu qui percevait la dîme[54].

Dans le conflit opposant Charles de Duras à Louis Ier d'Anjou dans la succession de Jeanne Ire, le seigneur de Mariaud, Gui de Saint-Marcial, soutient lui aussi le duc d’Anjou dès le printemps 1382[69].

Elle a 195 habitants en 1765[68].

Comme Prads et Blégiers, Mariaud se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry, à Vière[58]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : comme à Blégiers et à Prads, ni la loi Falloux (1851)[59], ni la première loi Duruy (1867), ne s’appliquent à Mariaud[60] et ce n’est, là aussi, qu’avec les lois Ferry que les filles de Mariaud sont régulièrement scolarisées.

En 1939, actant le déplacement du village en hauteur, le chef-lieu est transféré de Vière à Sommelonge[70].

Révolution française

Durant la Révolution, les communes de Blégiers et de Prads comptent chacune une société patriotique, toutes deux créées après la fin de 1792[71].

Période contemporaine

- Les monuments aux morts des deux guerres mondiales et stèles commémoratives de la commune.

Monument aux morts de Mariaud

Monument aux morts de Mariaud Monument aux morts de Prads

Monument aux morts de Prads Pancarte commémorant l’attaque du PC de l’Organisation de résistance de l'armée (ORA, partie des FFI)

Pancarte commémorant l’attaque du PC de l’Organisation de résistance de l'armée (ORA, partie des FFI) Stèle commémorant le passage de la Légion étrangère

Stèle commémorant le passage de la Légion étrangère Trajet du crash de l'Airbus A320 en 2015.

Trajet du crash de l'Airbus A320 en 2015.

Le 30 juillet 1944, le hameau des Eaux-Chaudes est incendié par la Wehrmacht. De 1954 à 1959, la Légion étrangère implante un camp de repos au lieu-dit Les Eaux-Chaudes, qui accueille 30 légionnaires. Il est aujourd’hui en ruines[72].

La commune de Prads fusionne avec celle de Mariaud en 1973. Celle de Blégiers les rejoint en 1977, et l’ensemble est rebaptisé Prads-Haute-Bléone[73].

Catastrophe aérienne

Le 24 mars 2015, un Airbus A320 opérant le vol Germanwings 9525 reliant Barcelone à Düsseldorf avec 150 personnes à bord s'écrase en montagne sur le territoire de la commune. Le copilote a précipité l'avion volontairement sur le sol, entraînant l'ensemble des passagers et de l'équipage dans la mort. Cette catastrophe provoque une onde de choc dans toute l'Europe, notamment en Espagne et en Allemagne, dont la majorité des passagers sont des ressortissants. Les débris de l'avion sont éparpillés sur plusieurs hectares et la recherche des corps mobilise des centaines de sapeurs-pompiers et gendarmes du peloton de haute montagne. Le 25 mars, François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy sont présents sur place pour rendre hommage aux victimes[74].

Héraldique

|

Blason | D'or à une fasce d'azur accompagnée de six trèfles de sinople rangés trois en chef et trois en pointe[75]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Liste des maires

Les locaux de l’école de Blégiers accueillent la bibliothèque municipale[80].

Intercommunalité

Prads-Haute-Bléone fait partie :

- de 2003 à 2017, de la Communauté de communes de Haute Bléone ;

- depuis le , de la communauté d'agglomération Provence-Alpes.

Démographie

Prads, puis Prads Haute-Bléone

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[81]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[82].

En 2020, la commune comptait 177 habitants[Note 3], en diminution de 5,35 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Au XIXe siècle, après une période de croissance, Prads connait une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1811 à 1851. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. Ce n’est qu’en 1921 que la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1836[84]. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population a repris une certaine croissance.

Blégiers

Pour le dénombrement de 1315, les populations de Blégiers, Chanolles et Champourçin ont été additionnées.

L’histoire démographique de Blégiers est marquée par la saignée des XIVe et XVe siècles due à la peste noire et à la guerre de Cent Ans, crise qui détruit complètement les communautés de Chanolles et Champourçin et toucha fortement également celle de Blégiers.

Au XIXe siècle, après une période de croissance, Blégiers connait une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1821 à 1851. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée, plus rapide qu’à Prads. En 1906, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1836[84]. Le mouvement de baisse se poursuit jusqu’aux années 1970 et la fusion avec Prads.

Mariaud

Tout comme Blégiers, Mariaud est marquée par la saignée des XIVe et XVe siècles due à la peste noire et à la guerre de Cent Ans, et perd 80 % de sa population entre 1315 et 1471 (alors que la crise était finie depuis plusieurs décennies en 1471).

Au XIXe siècle, après une période de croissance, Mariaud connait une période d’« étale » plus longue que ses voisines, de 1806 à 1866. Mais si l’exode rural y commence plus tard, il est tout aussi fort à Mariaud qu’à Blégiers et Prads : en 1911, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1831[84]. Le mouvement de baisse se poursuit jusqu’aux années 1960 et amène la fusion avec Prads.

Lieux et monuments

Lieux naturels

La route RD 107 offre de jolis panoramas.

Églises et chapelles

L’église paroissiale Sainte-Anne à Prads, qui datait du XIVe siècle, a été entièrement reconstruite en 1876-1878, et réparée en 1888. La nef, longue de trois travées, débouche dans un chœur de faux-style gothique[87]. Elle est orientée au Nord-Ouest.

L’abbaye Sainte-Marie-de-Villevieille, dite de Faillefeu ou de Prads[88], est construite au milieu du XIIe siècle par les moines de Boscodon, qui la cèdent ensuite à l’abbaye de Cîteaux ; le prieuré dépend ensuite de Cluny[88]. L’église s’est complètement écroulée et constitue un tas de terre et de pierre, entre les bâtiments conventuels encore debout[89].

- Églises et chapelles de Prads-Haute-Bléone.

Église Notre-Dame de Blégiers, décrépite (en 2012).

Église Notre-Dame de Blégiers, décrépite (en 2012). Intérieur de Notre-Dame de Blégiers.

Intérieur de Notre-Dame de Blégiers. Église Saint-Jean-Baptiste de Chanolles, mur nord.

Église Saint-Jean-Baptiste de Chanolles, mur nord. Façade et clocher de l’église Saint-Laurent de Chavailles.

Façade et clocher de l’église Saint-Laurent de Chavailles. Église Sainte-Anne de Prads.

Église Sainte-Anne de Prads. Façade de l’église Saint-Étienne de Mariaud.

Façade de l’église Saint-Étienne de Mariaud. Façade de l’église Notre-Dame-de-Beauvezer de Champourcin.

Façade de l’église Notre-Dame-de-Beauvezer de Champourcin.

La commune de Prads-Haute-Bléone regroupe trois anciennes communes, et six communautés médiévales, ce qui explique le grand nombre d’édifices cultuels que l’on trouve sur son territoire :

- chapelle Notre-Dame de Tercier, reconstruite par les habitants en 1829[54] ;

- l’église Notre-Dame de Blégiers, qui était au départ une petite chapelle, est très agrandie vers 1830[90] - [54], l’ancienne chapelle Sainte-Barbe étant convertie en sacristie[54]. Le clocher est rebâti en 1877[90] ;

- la chapelle Saint-Roch à Heyres, qui était une succursale de Notre-Dame de Blégiers, a été restaurée en 1982. Elle est construite à 1 200 m d’altitude[54] ;

- l’église Saint-Jean-Baptiste (reconstruite en 1810, restaurée en 1865[90]) à Chanolles, avec une statue de saint Jean du XVe siècle, en bois sculpté et peint, classée[91]. Son clocher date de la fin du XIXe siècle[54] ;

- l’église Saint-Laurent de Chavailles (anciennement Saint-Sauveur[54]) est reconstruite en 1842[90] (XIIIe siècle). Le clocher date du Second Empire[54]. Dans le mobilier de l’église, le ciboire en argent date du XVIIe siècle (classé monument historique au titre objet[92]). Sa petite croix de procession, en argent, date du XVIIIe siècle et est également classée[93] ;

- l’ancienne église Notre-Dame-de-Beauvezer[54] à Champourcin (son calice et sa patène d’argent du XVIIe siècle sont classés[94] ; l'église est actuellement vide et ses propriétaires n'ont pas connaissance de ces objets classés) ;

- au village de Champourcin, l’église Saint-Christophe est installée dans une cave, avec un clocher détaché dans le jardin[54] ;

- la chapelle Notre-Dame-de-la-Transfiguration, au hameau de la Favière, reconstruite en 1838. L’église était le siège d’une paroisse au XIXe siècle, le presbytère date du début des années 1870, le clocher des années 1880[54] ;

- ruines de l’église Saint-Étienne de Vière (romane, construite au XIIIe siècle[54] et en cours de restauration depuis 2011), dans l’ancien village de Mariaud. L’empierrement du parvis de l’église Saint-Étienne dessine une croix de Jérusalem inscrite dans un triangle de Reuleaux.

- Mobilier des églises de Prads-Haute-Bléone.

Transfiguration à Blégiers.

Transfiguration à Blégiers. Assomption à Chavailles.

Assomption à Chavailles. La Sainte-Famille autour de l’établi de charpentier avec des outils traditionnels.

La Sainte-Famille autour de l’établi de charpentier avec des outils traditionnels. Bannière de procession à l’église Saint-Laurent de Chavailles.

Bannière de procession à l’église Saint-Laurent de Chavailles. Cuve baptismale médiévale de Prads.

Cuve baptismale médiévale de Prads.

Château

Le château de Mariaud est en ruines[54].

Personnalités liées à la commune

C'est le village du père de Christian Garcin, l'écrivain y passe encore très souvent ses vacances d'été.

Jean Taxis est un homme d'affaires français du XVIIIe siècle, né à Blégiers.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de La Javie », Le Trésor des régions, consultée le 9 juin 2013.

- « Service de Géodésie et Nivellement - RN : I'.A.K3 - 31 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Maurice Jorda, Cécile Miramont, « Les Hautes Terres : une lecture géomorphologique du paysage et de ses évolutions », in Nicole Michel d’Annoville, Marc de Leeuw (directeurs) (photogr. Gérald Lucas, dessin. Michel Crespin), Les Hautes Terres de Provence : itinérances médiévales, Le Caire : Association Les hautes terres de Provence ; Saint-Michel-l'Observatoire : C'est-à-dire, 2008, 223 p. (ISBN 978-2-952756-43-3). p. 33.

- M. Jorda, « Le glissement de terrain de Prads (novembre 1968) et ses enseignements morphologiques », Revue de géographie alpine. 1970, Tome 58 no 1, p. 193.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 203.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 10 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 97.

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 10 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 33.

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Prads-Haute-Bléone », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 10 août 2012.

- BRGM, « fiche 40137 », Sisfrance, consultée le 10 août 2012.

- BRGM, « fiche 40203 », Sisfrance, consultée le 10 août 2012.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 204.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 194.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 201.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 195.

- M. Jorda, Le glissement..., op. cit., p. 206.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne), n° 5561.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 69.

- Ernest Nègre, op. cit., volume 1, § 11087, p. 662.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 2 : Formations non-romanes ; formations dialectales, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 194), , 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne)., § 14432, p. 831.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 70.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 22.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 83.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 101.

- Fénié & Fénié, op. cit., p. 87.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Insee, Dossier local - Commune : , p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012).

- Insee, Dossier local, p. 8.

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 16.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- Mathieu Ruillet, Éric Ruchet, Étude du potentiel régional pour le développement de la petite hydroélectricité, Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité (GERES), 5 décembre 2005, p. 60.

- D. Ch., « À Blégiers, les Giroux et le bois c'est une affaire de famille », La Provence, 5 mars 2013, p. 4.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44.

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17.

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio).

- La charte Bistrot de Pays

- L'implantation des Bistrots de pays en France métropolitaine en 2010

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 22.

- Daniel Thiery, « Prads-Haute-Bléone », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 10 août 2012.

- Baratier, Duby et Hilsdesheimer, op. cit., carte 77 Ordre divers (XIIe-XIVe siècle)

- Jean-Pierre Weiss, « Lérins et Valbonne », Provence historique, tome 51, no 205, 2001, p. 303.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 72.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Édouard Baratier, « carte 45 : Les consulats de Provence et du Comtat (XIIe – XIIIe siècles) », in Atlas historique de la Provence.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 165.

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, volume 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », 1990, p. 409 et 410 (note 41).

- G. Xhayet, op. cit., p. 412 (note 56).

- Labadie, op. cit., p. 11.

- Paul Minvielle, « La viticulture dans les Alpes du Sud entre nature et culture », Méditerranée, 107 | 2006, p. 77.

- Élie-Marcel Gaillard, Au temps des aires : battre, dépiquer, fouler, Mane, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière / Les Blés de l’été (no 3) » (no 122), février 1997, 120 p. (ISBN 2-906162-33-7) (ISSN 0182-4643), p. 49.

- Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit., p. 181.

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, volume 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », 1990, p. 409 et 410 (note 42).

- Philippe Nucho, Les structures territoriales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : éditions de Haute-Provence, 1993. (ISBN 2-909800-07-5), p. 63.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- D. Ch., « Souvenir des légionnaires aux Eaux-Chaudes », La Provence, le 8 mai 2013, p. 4

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Hollande : "Tout sera mis en œuvre pour retrouver les victimes" », France 24, 25 mars 2015

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Bernard Bartolini est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Jacques Chirac (RPR) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4792, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Montfuron à Puimichel (liste 5), consulté le 8 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Labadie, op. cit., p. 56.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Blégiers », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Mariaud », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 389.

- Jacques Morel, Guides des Abbayes et des Prieurés : chartreuses, prieurés, couvents. Centre-Est & Sud-Est de la France, Éditions aux Arts, Paris, 1999. (ISBN 2-84010-034-7), p. 64.

- Raymond Collier, op. cit., p. 143.

- Raymond Collier, op. cit., p. 379.

- Arrêté du 8 juin 2000, Notice no 04000844, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 26 novembre 2008.

- Arrêté du 8 juin 2000, Notice no 04000845, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 1er décembre 2008.

- Arrêté du 8 juin 2000, Notice no 04000847, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 26 novembre 2008.

- Arrêté du 8 juin 2000, Notice no 04000848, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 26 novembre 2008.

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Marie-Paule Baume, La Bléone et Faillefeu, auto-édition, 2011 (ISBN 978-2-85301-078-8)Cet ouvrage, très bien documenté, retrace l'histoire de l'ancienne abbaye de Faillefeu et de l'exploitation de la forêt homonyme. L'auteure cite des anciennes familles de la vallée impliquées dans les coupes de bois et le transport des grumes par flottage sur l'Aune et la Bléone.

- Geneviève Nakul et Marie-Paule Baume, Le Manuscrit de Mariaud 1680-1828, auto-édition, 2012Cet ouvrage est la transcription du livre de raison d'une famille d'agriculteurs, sur 6 générations, vivant au hameau de l'Adret, ancienne commune de Mariaud. Il retrace essentiellement les baptêmes et les comptes de la maisonnée, ainsi que les transactions importantes reçues devant notaire.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Prads-Haute-Bléone sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Prads-Haute-Bléone