Plouégat-Moysan

Plouégat-Moysan [pluegat mwazɑ̃] (en breton : Plegad-Moezan) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plouégat-Moysan | |

_%C3%89glise_01.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Pierre. | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Morlaix Communauté |

| Maire Mandat |

François Girotto 2020-2026 |

| Code postal | 29650 |

| Code commune | 29183 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plouégatais |

| Population municipale |

716 hab. (2020 |

| Densité | 48 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 34′ nord, 3° 37′ ouest |

| Altitude | Min. 58 m Max. 256 m |

| Superficie | 14,97 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Morlaix (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plouigneau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Plouégat-Moysan se situe en pays trégorrois, dans le nord-est du Finistère, en Bretagne. Elle fait partie du canton de Plouigneau, dans l'arrondissement de Morlaix. Elle se situe dans le territoire communautaire de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, qui rassemble 26 communes en 2019.

Plouégat-Moysan fait partie historiquement du Trégor finistérien.

Communes limitrophes

Plouégat-Moysan est une commune rurale bretonne se situant au nord-est du département Finistère, à la limite des Côtes-d'Armor. Elle se trouve sur l'axe Brest - Rennes sur la RN 12 à 16 kilomètres à l'est de Morlaix, 20 kilomètres au sud-ouest de Lannion, 34 kilomètres à l'ouest de Guingamp et à 63 kilomètres à l'ouest de Saint-Brieuc.

Relief et hydrographie

La commune a une superficie de 1 497 hectares. Plouégat-Moysan a un relief très vallonné, la partie la plus élevée se trouvant dans la partie sud-est du finage communal, culminant à 247 mètres à Ménez Meur et presque à la même altitude à Ménez Bihan. L'essentiel du territoire communal forme un plateau situé vers 150 mètres d'altitude dans la partie sud-ouest de la commune et s'abaissant jusqu'à une centaine de mètres dans sa partie nord-ouest, mais ce plateau est ponctué de collines, notamment celle de Ménez Kerfoën qui atteint 155 mètres au centre de la commune, celle où est situé le bourg de Plouégat-Moysann, qui atteint 175 mètres, ou encore celle de Ménez Kervern dans la partie est de la commune, et troué par les vallées encaissées des cours d'eau, notamment celles du fleuve côtier Douron, encaissée d'une soixantaine de mètres, parfois plus et dont les versants très pentus sont boisés (Bois de Kerporz notamment) et de ses affluents de rive droite, le Squiriou[Note 1] (et son propre affluent le ruisseau de Ty Ru) et le Dour Uzel ; la confluence du Douron et du Dour Uzel est d'ailleurs, à la pointe nord-ouest du territoire communal, son point le plus bas (57 mètres d'altitude).

Plusieurs des cours d'eau précités délimitent partiellement le territoire communal : le Douron et le Squiriou à l'ouest séparent Plouégat-Moysan de Plouigneau (et de l'ancienne commune du Ponthou) et le Dour Uzel au nord-est et au nord, qui sépare Plouégat-Moyan de Plounérin et Trémel, formant aussi la limite administrative avec le département des Côtes-d'Armor.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lanmeur », sur la commune de Lanmeur, mise en service en 1982[7] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[8] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 984,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 40 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[13].

Habitat

La commune présente un paysage rural traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux (« villages ») et fermes isolées. Le bourg était traditionnellement de faible importance, ayant par exemple seulement 130 habitants agglomérés en 1889[14].

Voies de communication

La commune est traversée approximativement en son milieu par l'ancienne route de Paris à Brest (ancienne Route nationale 12), devenue désormais la D 712 depuis la construction de la voie express qui constitue la nouvelle route nationale 12 ; l'échangeur « Les Quatre Chemins » de cette voie express, situé sur la commune, permet un accès direct depuis celle-ci vers et depuis le bourg, et ce dans les deux sens, via la route départementale 42, axe routier sud-nord qui vient de Guerlesquin et qui se poursuit vers le nord en direction de Trémel et Plestin-les-Grèves.

La partie nord de la commune est traversée par la ligne ferroviaire de Paris à Brest, dont le tracé dessine une grande courbe et passe le plus souvent en tranchée, mais la commune de dispose pas de gare, les plus proches étant celles de Plouigneau à l'ouest et de Plounérin à l'est.

Transports

Linéotim, service de transport de bus de Morlaix Communauté, gère plusieurs lignes desservant la commune :

- la ligne 40 (Morlaix ↔ Botsorhel), ligne régulière[15] ;

- la ligne 40a (Plouigneau ↔ Guerlesquin), ligne scolaire[16].

Urbanisme

Typologie

Plouégat-Moysan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Morlaix, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 24 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[20] - [21].

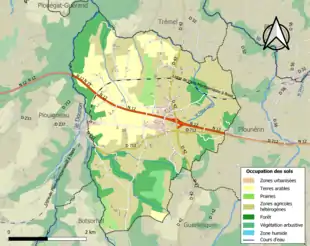

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (75 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (48,8 %), terres arables (23,5 %), forêts (19,2 %), prairies (3,6 %), zones urbanisées (2,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,2 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plegad Moezan aux Ve et VIe siècle[24], Ploegat Moisan vers 1330, Ploeazgat Moysan en 1375, Ploegat-Moysen fin du XIVe siècle, Ploegatmoysan en 1589, Plouégat Moisan en 1688[25].

Plouégat-Moysan vient de l’ancien breton ploe (paroisse) et de Saint-Agat/Egat (assimilé par l'église catholique à saint Agapet, et de Moysan forme bretonnisée de Moïse, du nom d'une seigneurie de Plouagat[24] ; mais le nom pourrait aussi provenir de saint Ergat[26].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Deux voies romaines se croisaient au niveau du hameau actuel de Guernaven (où l'on trouve des tuiles romaines et d'autres vestiges Romains) : celle de Morlaix à Guingamp et celle de Vorgium à Toul-an-Héry

Moyen-Âge

Plouégat-Moysan est une ancienne paroisse de l'Armorique primitive qui incluait jadis les territoires du Ponthou, Guerlesquin , Botsorhel, et probablement une partie du territoire de Plounérin (la rive gauche du Yar). La paroisse de Plouégat-Moysan, qui dépendait du diocèse de Tréguier, faisait partie d'une châtellenie dépendant de la seigneurie de Trogoff (à ne pas confondre avec une autre seigneurie de Trogoff située en Plouescat), laquelle disposait des haute, moyenne et basse justice.

Pendant la Guerre de succession de Bretagne le château de Trogoff, qui appartenait à Pierre de Trogoff[Note 8], lequel se prononça pour Charles de Blois, fut occupé par Jean de Montfort entre 1356 et 1364 qui en confia la défense à Olivier de Thomelin[Note 9], qui sema aussi la terreur dans tout le pays avoisinant[27].

Jean de Montfort se rangea aux côtés du roi d'Angleterre Édouard III, qui y mit une garnison dont le commandement fut confié à un certain Roger David. Ce dernier commit des brigandages et des sauvageries envers les paysans du Trégor. En mars 1363, Bertrand du Guesclin s'empara du château et le détruit totalement[28].

Pendant la Guerre de Succession de Bretagne, les bourgeois de Guingamp demandèrent à Bertrand Du Guesclin, qui venait d'être libéré contre rançon alors qu'il était prisonnier des Anglais et s'était réfugié dans la ville, de les délivrer des ravages commis par deux capitaines anglais, Roger Davy qui tenait le château de Pestivien et Thomelin (Thomelin) qui occupait le château de Trogoff en Plouégat-Moysan. Avec 6 000 hommes, il prit et démantela le château de Pestivien en mars 1363 ; il marcha ensuite sur Trogoff, mais Thuomelin choisit de se rendre sans combattre, ayant reçu l'assurance de pouvoir quitter ce château sain et sauf, mais le château fut ensuite aussi démantelé[29].

Une fois la paix revenue, Yvon de Trogoff[Note 10], fils de Pierre de Trogoff, prit possession des ruines mais ne les releva pas. Cette branche aînée des Trogoff tomba en quenouille vers 1430 et la seigneurie passa aux mains de différentes familles successives (familles de Ploësquellec (Plusquellec), de Kerasquer, de Tournemine, du Chastellier, de Villeblanche [par exemple en 1513 la terre de Trogoff appartenait à Claude de Villeblanche, seigneur de Broons], de Goulaine, Le Dymoine successivement) au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle[27].

L'actuel manoir fut bâti vers 1643 par Jean de Pensornou[Note 11], seigneur de Trogoff, avec des matériaux provenant du château détruit.

Une gwerz recueillie par Théodore Hersart de La Villemarqué évoque ces événements, mais prend quelques libertés par rapport à la réalité historique. Selon elle, la ruine de Trogoff fut amenée par l'outrage que le gouverneur du château, un anglais nommé Rogerson, voulut faire à une jeune paysanne, filleule de Bertrand du Guesclin, lequel, en représailles, aurait détruit le château[30].

D'autres manoirs existaient dans la paroisse, notamment le manoir de La Haye, propriété de la famille Le Rouge de la Haye et de Guerdavid[31].

Temps modernes

Le , lors des Guerres de religion, les troupes de François d'Espinay de Saint-Luc, lieutenant-général pour le roi Henri IV en Bretagne, ravagèrent Le Ponthou, Plouigneau et Plouégat-Moysan. Le registre des baptêmes de Lanvellec dit que « ses gens y restèrent 4 jours, faisant très grand dommages, cruautés et tyrannies, tant aux hommes qu'aux femmes »[32].

Plus d'une vingtaine de domaines convenanciers furent créés dans la paroisse. Plusieurs lieux-dits leur doivent encore leurs noms de nos jours comme Convenant Marie Goz, Convenant ar Cloarec'h, Convenant Malpot, etc..

De nombreux manoirs existaient dans la commune sous l'Ancien Régime, par exemple ceux de Kerbabu, de Rhumanabet, de Goasarscoën (ou Goascoën), de Dandro, ces trois derniers disparus de nos jours ; le manoir de La Haye était la propriété de la famille Le Rouge de la Haye et de Guerdavid[33].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plouégat-Moysan en 1778 :

« Plouagat-Moisan ; à 7 lieues ½ au sud-ouest de Tréguier , son évêché ; à 33 lieues de Rennes et à 3 lieues ½ de Morlaix, sa subdélégation et son ressort. On y compte 1 100 communiants[Note 12]. La cure est à l'alternative. Ce territoire est coupé de plusieurs gros ruisseaux et fertile en grains et foin ; les landes y sont peu étendues et les arbres à fruits en très grande quantité. (...). [La terre de Trogoff] a une haute justice et appartient à M. Desnos-Desfossés[34]. »

Révolution française

Le recteur de la paroisse, Goaffuec refusa de prêter le serment à la Constitution civile du clergé, devenant donc prêtre réfractaire. Louis Le Bourzec, fils de convenanciers de Kerbabu, hameau de la paroisse, fut nommé desservant en 1792.

Guillaume Dohollou[Note 13], né en 1742 à Plouégat-Moysan, qui avait été recteur de Ploulec'h, fut élu député suppléant du clergé de l'évêché de Tréguier aux États généraux de 1789 ; insermenté en 1791 et arrêté en 1792, il s'exila en Angleterre, puis rentra en Bretagne et fut déporté à l'Île de Ré en 1798 ; il fut après le Concordat de 1801 recteur de Pommerit-Jaudy[35].

Plusieurs des lieutenants du chef chouan Jean François Edme Le Paige de Bar, dont Jean-Louis Tanguy, dit Ulysse et Roland Madiou, dit Sans-Quartier, tous deux originaires de Plouégat-Moysan et Poëns-Kerily, dit Philippe, sont arrêtés en janvier 1799, dénoncés par François Marie Buhot de Kersers, ancien prêtre défroqué de Guerlesquin[36].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée décrivent ainsi Plouégat-Moysan en 1853 :

« Plouégat-Moysan (sous l'invocation de Saint Pierre) : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. Plouégat-Moysan doit sans doute son nom à saint Agapat, ainsi que Plouégat-Guerrand, dont il est limitrophe au nord-ouest. Outre l'église paroissiale, il y a dans cette commune trois chapelles irrégulièrement desservies, mais qui toutes ont leur jour de pardon. Ces pardons ne sont pas renommés et n'attirent généralement aucun étranger. L'agriculture est peu florissante dans cette commune qui, faute de communication avec la mer, ne peut avoir accès aux engrais que celle-ci fournit en abondance. Les femmes travaillent à la terre vec les hommes et, lorsqu'elles sont enceintes, elles s'occupent à filer. Mais cette occupation est rare, car c'est toutau plus si, dans toute la commune, on cultive 10 hectares en lin et chanvre. (...) Géologie : granite ; micaschiste au nord-est du bourg, et dans les parties qui avoisinent Le Ponthou. On parle le breton[37]. »

Pol Potier de Courcy décrit en 1864 les pratiques superstitieuses qui se déroulaient à la chapelle et à la fontaine de Saint-Laurent-du-Pouldour : « La nuit du 9 au 10 août de chaque année, une foule de dévots s'y rendent des paroisses environnantes et, quand ils ont fait sur les genoux le tour du cimetière, ils entrent en rampant dans un four pratiqué sous l'autel, pour rappeler le supplice du feu infligé à saint Laurent , baissent la pierre de l'âtre et ressortent par l'étroite ouverture qu'assiègent d'autres pèlerins impatients. Puis, après s'être frottés les mains et la figure aux pieds de la statue du saint, ils se dépouillent complètement de leurs vêtements et se plongent à l'envi dans la fontaine sacrée, dont l'eau tombe en cascade sur leur tête ; chaque baigneur, avant de céder la place à un autre, prononce ces paroles sacramentelles [en breton] : "Que saint Laurent nous préserve et nous guérisse des rhumatismes" »[38].

Louis Ogès a aussi décrit ces coutumes : « Une foule de dévots s'y rendaient le jour du pardon ; les hommes se dépouillaient de leurs vêtements et, dans la tenue du père Adam, qui n'offusquait personne puisque la nuit était noire, ils s'asseyaient à tour de rôle sur un siège de pierre placé en contre-bas de la source dont l'eau retombait sur leur tête et leurs épaules. Ils se livraient avec une sorte de frénésie à ces ablutions nocturnes. Dès que le soleil était levé, les femmes remplaçaient les hommes. Leurs tenues étaient plus décentes : elles conservaient leur jupe et leur chemise et venaient offrir leur tête et leur chevelure dénouée à la cascade dont l'eau préserve et guérit »[39].

Baignade de pèlerins à la fontaine Saint-Laurent-du-Pouldour vers 1905 1.

Baignade de pèlerins à la fontaine Saint-Laurent-du-Pouldour vers 1905 1. Baignade de pèlerins à la fontaine Saint-Laurent-du-Pouldour vers 1905 2.

Baignade de pèlerins à la fontaine Saint-Laurent-du-Pouldour vers 1905 2.

L'autorité ecclésiastique interdit la chapelle, mais elle resta malgré tout vénérée ; on y venait aussi pour vouer à Saint-Yves-de-Vérité et faire mourir dans l'année les gens dont on croyait avoir à se plaindre gravement. Selon Louis Le Guennec la chapelle était encore en état en 1905, mais ruinée quelques années plus tard[40].

Le une commission départementale émet un avis favorable à la construction d'une école de filles à Plouégat-Moysan[41].

Le XXe siècle

La Belle Époque

Répondant en 1904 à une enquête de l'inspection académique, un instituteur de Plouégat-Moysan écrit que « l'instruction religieuse n'est pas donnée en français parce que le clergé sait bien que tout le monde ne comprend pas le français »[42].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plouégat-Moysan, inauguré en 1920, porte les noms de 58 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux Mathieu Le Gall et Eugène Le Guen ont été décorés à titre posthume de la Croix de guerre[43].

L'Entre-deux-guerres

Une agence postale ouvre à Plouégat-Moysan le [44].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plouégat-Moysan indique les noms de 12 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : Y. Minihy, P. Le Goff, M. Bivic, François Goasdoué[Note 14], J. Derrien, E. Le Roy, I. Goareguer, H. Le Guen, G. Mesdon, L. Lahellec, François Goasdoué (homonyme du précédent cité) et M. Bodilis.

Politique et administration

Monuments

- L'église Saint-Pierre (XVIIIe siècle), en forme de croix latine à chevet plat et sans bas-côtés, reconstruite entre 1874 et 1879. Le clocher de l'ancien édifice, édifié en 1700 par l'architecte Maurice Taoc, a été conservé[46]. La flèche abattue par la foudre dans la nuit du 8 au a été reconstruite en 1902. Elle est du même type que celle de Guerlesquin.

- Chapelle Saint-Méen et Saint-Judicaël (reconstruite en 1830, désormais en ruine).

- Manoir de Trogoff (1643), édifié par Jean de Pensornou, seigneur de Trogoff, époux de Marie de Toulgoët.

La chapelle Saint-Méen (dessin de Louis Le Guennec, 1905).

La chapelle Saint-Méen (dessin de Louis Le Guennec, 1905).

- Neuf Croix ou vestiges de Croix : Croas-ar-Salud (Moyen-Âge), Croas-ar-Mal (Moyen-Âge), Saint-Laurent (XIe siècle), les deux croix de Kerbabu (Moyen-Âge et XIe siècle), la croix de l'église (elle date de la mission de 1875), la croix relevée en 1959, la croix du couvent (XIXe siècle), Croix-de-Trobara (XIe siècle), Trudujou (XIVe siècle), la croix située près de la chapelle Saint-Méen (XIIIe siècle)[47] ;

- Les fontaines de dévotion :

- La fontaine Saint-Laurent (XVe siècle-XVIe siècle) ou fontaine du Pouldour ;

- La fontaine Saint-Méen (XVe siècle).

Événements

- Le Puits de Jeanne est un gîte qui organise des soirées comme le festival Festy'Jeanne, organisé pour la première fois en autour de la culture celtique et la musique.

Personnalités liées à la commune

- Guillaume Dohollou, né le à Plouégat-Moysan, fut en 1779 « aumônier de l'hôpital du Guerrand », recteur de Ploulec'h ; il est élu député suppléant du clergé de l'évêché de Tréguier aux États généraux de 1789, puis, devenu prêtre réfractaire, s' exila en Angleterre en 1792 avant d'être déporté à l'Île de Ré ; il mourut recteur de Pommerit-le-Vicomte le .

Démographie

Évolution démographique

Évolution du rang démographique

En 2016, Plouégat-Moysan était la 228e commune du département en population avec ses 717 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Le Juch (227e avec 719 habitants) et devant Saint-Thois (229e avec 715 habitants).

Notes et références

Notes

- Ne pas confondre le Squiriou, affluent du Douron, avec le Squiriou, affluent de l'Aulne.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Pierre de Trogoff, né vers 1295 à Plouégat-Moysan, décédé après 1356, gouverneur et capitaine de Bordeaux en 1351

- Olivier de Thomelin, né en 1340, décédé après 1380, chevalier, époux de Jeanne de Tournemine.

- Yvon de Trogoff, né vers 1335, décédé le à Callac, sire de Trogoff et de Callac.

- Jean de Pensornou, né vers 1590, décédé le au manoir de Trogoff en Plouégat-Moysan.

- Personnes en âge de communier.

- Guillaume Dohollou, né le à Plouégat-Moysan, décédé le à Pommerit-le-Vicomte.

- François Goasdoué, né le à Plouégat-Moysan, décédé le à Rosendaël (Nord).

- Jean Le Bihan, né le à Plouégat-Moysan, décédé le à Plouégat-Moysan.

- Probablement Jean-Marie Rivoalen, né le à Plouégat-Moysan, décédé le à Trofalher en Guerlesquin.

- Charles Le Dantec, né le à Plouégat-Moysan, décédé le à Kervern en Plouégat-Moysan.

- Yves Le Bougeant, né le à Penaros en Plouégat-Moysan, décédé le à Trudujou en Plouégat-Moysan.

- Pierre-Marie Le Bougeant, né le à Trudujou en Plouégat-Moysan.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lanmeur - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plouégat-Moysan et Lanmeur », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lanmeur - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plouégat-Moysan et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, (lire en ligne), page 203.

- « Ligne 40 », sur www.lineotim.com, (consulté le ).

- « Lignes scolaires », sur www.lineotim.com, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 94, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plouegat-Moysan » (consulté le ).

- http://www.pouldergat.fr/index.php?page=histoire

- « Les seigneuries de Trogoff », sur Infobretagne.com (consulté le ).

- « Trogoff, haut-lieu de la guerre de succession de Bretagne », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Chevalier de Fréminville, Histoire de Bertrand Du Guesclin, Connétable de France et de Castille, considérée principalement sous le rapport stratégique, poliorcétique et militaire en général, Brest, A. Proux, .

- https://fr.m.wikisource.org/wiki/Page:Barzaz_Breiz_4e_edition_1846_vol_1.djvu/461

- http://www.infobretagne.com/plouegat-moysan.htm.

- https://plouegat-moysan.fr/fr/rb/606582/etymologie-et-histoire#:~:text=Plou%C3%A9gat%2DMoysan%20est%20une%20ancienne,'un%20seigneur%20du%20lieu).

- https://plouegat-moysan.fr/fr/rb/606595/le-patrimoine-4

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 403.

- Commune de Plouégat-Moysan, « Plouégat-Moysan. Étymologie et histoire. » (consulté le ).

- Daniel Bernard, « Études sur la Chouannerie dans le Finistère », revue Annales de Bretagne, n° 3 et 4, 1937, lire en ligne

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 318.

- Pol Potier de Courcy, « De Rennes à Brest et à Saint-Malo », Collection des Guides Joanne, , page 215 (lire en ligne, consulté le ).

- Louis Ogès], « Survivance du passé. Le culte de 'eau », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Le Finistère monumental : Morlaix et sa région, Les Amis de Louis Le Guennec, réédition 1979, pages 148-149.

- « Commission départementale », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902, Coop Breizh, (ISBN 2-909924-78-5).

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=47353

- « Plouégat-Moysan. Avis au public », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le maire de Plouégat-Moysan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Église paroissiale Saint-Pierre, rue Hent Bel Air (Plouégat-Moysan) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne (consulté le ).

- https://societe-archeologique.du-finistere.org/croix/plouegat_moysan.html.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).