Naissance d'une nation

Naissance d'une nation (The Birth of a Nation) est un film américain co-écrit, produit et réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1915. Il s'agit de l'adaptation des deux romans américains The Clansman: An Historical Romance of the Ku Klux Klan (en) et The Leopard's Spots (en) de Thomas F. Dixon Jr. (1905)[1]

| Titre original | The Birth of a Nation |

|---|---|

| Réalisation | D. W. Griffith |

| Scénario |

Thomas F. Dixon Jr. D. W. Griffith |

| Musique |

Joseph Carl Breil D. W. Griffith |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | David W. Griffith Corp. & Epoch Producing Corporation |

| Pays de production |

|

| Genre | Guerre historique |

| Durée | 190 minutes |

| Sortie | 1915 |

Série

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Considéré comme la première superproduction produite à Hollywood, le film connaît un grand succès populaire, rapportant cinquante millions de dollars[2], ce qui constitue alors un record qui n'est battu qu'en 1940 par Autant en emporte le vent, qui est en partie inspiré du film de Griffith.

Sorti exactement cinquante ans après la fin de la guerre de Sécession, Naissance d'une nation raconte le déroulement de ce conflit et la Reconstruction qui a suivi, en privilégiant le point de vue sudiste et révisionniste, présentant les Afro-Américains comme des sauvages qui entendraient gouverner le Sud en privant les Blancs de leurs droits, glorifiant la ségrégation et adoptant le point de vue de la cause perdue. Le film est ainsi controversé dès sa sortie et continue de l'être[3] - [4] - [5], pour son discours raciste[6] - [7] et son apologie du Ku Klux Klan[8] - [9]. La popularité du film a d'ailleurs provoqué la renaissance du Klan qui avait disparu à l'époque de la sortie. Pour ces raisons, ce film est interdit dans plusieurs villes des États-Unis.

Synopsis

Le film comporte deux parties. À l'origine, il était présenté avec entracte. D'emblée, l'intention est annoncée : ce film a pour unique fin de décrire les horreurs de la guerre, dans l'espoir que les hommes s'épargneront à l'avenir pareille épreuve. La première partie décrit l'Amérique avant la Guerre de Sécession, à travers le destin de deux familles : les nordistes Stoneman, avec le représentant abolitionniste Austin Stoneman (fondé sur la vie authentique de Thaddeus Stevens), ses deux fils et sa fille, Elsie, et les sudistes Cameron, une famille qui compte deux filles (Margaret et Flora) et trois fils, notamment Ben.

Les garçons Stoneman rendent visite aux Cameron en Caroline du Sud, l'État représentatif du vieux Sud. L'aîné des Stoneman tombe amoureux de Margaret Cameron, et Ben Cameron idolâtre un portrait d'Elsie Stoneman. Lorsque la guerre de Sécession commence, tous les jeunes hommes rejoignent leur armée respective. Une milice constituée de soldats afro-américains (dirigée par un officier blanc) met à sac la maison des Cameron. Les femmes Cameron sont secourues par les soldats confédérés qui mettent en déroute la milice. Pendant ce temps, le plus jeune des Stoneman et deux des fils Cameron meurent à la guerre. Ben Cameron est blessé après une lutte héroïque dans laquelle il acquiert le surnom de « Little Colonel », par lequel il est désigné durant le reste du film. Little Colonel est soigné dans un hôpital du Nord, où il rencontre Elsie, qui y travaille comme infirmière. La guerre se termine et Abraham Lincoln, qui appliquait une politique de réconciliation (« Je les traiterai comme s'ils n'avaient jamais voulu quitter l'Union »), est assassiné au Ford's Theater, permettant à Austin Stoneman et d'autres radicaux du Congrès de mener une politique brutale qui tend à installer une domination des Noirs dans le Sud.

La seconde partie est introduite par ce texte : « Ce récit est une reconstitution historique de la Guerre de Sécession et de la Reconstruction, et n'a pas pour ambition de dépeindre une race ou un peuple quelconques d'aujourd'hui. » Stoneman et son protégé « mulâtre », Silas Lynch, vont en Caroline du Sud pour appliquer leur programme : donner les pleins pouvoirs aux Afro-Américains du Sud par la fraude électorale. Lynch devient gouverneur de l'État dans une assemblée législative dominée par les Afro-Américains. Ceux-ci sont dépeints comme désordonnés et irrespectueux de leur charge : l'un boit pendant que l'autre se déchausse et met les pieds sur son bureau en pleine session. La législature adopte notamment une loi qui oblige les Blancs à saluer les miliciens afro-américains dans la rue. Ceux-ci, d'ailleurs, humilient régulièrement les Blancs, voire les menacent.

De son côté, Ben, inspiré par des enfants qui jouent aux fantômes pour effrayer les enfants afro-américains, élabore un plan pour inverser ce qui est perçu comme l'impuissance des Blancs du Sud en formant le Ku Klux Klan, « l'organisation qui a sauvé le Sud de l'anarchie du pouvoir noir, non toutefois sans verser encore plus de sang que la bataille de Gettysburg ». Lorsque Elsie apprend que Ben est mêlé au Klan, elle remet en question sa liaison avec lui.

Gus, ancien esclave qui s'est formé lui-même et a gagné un titre de reconnaissance de l'armée, se propose d'épouser Flora. Effrayée par ses avances, elle s'enfuit dans la forêt, poursuivie par Gus, qui affirme pourtant ne pas lui vouloir de mal. Piégée au bord d'un précipice, Flora se tue en se jetant dans le vide. Le Klan pourchasse alors Gus, s'empare de lui, prononce sa culpabilité, le tue et laisse son corps sur le pas de la porte du lieutenant-gouverneur Silas Lynch. En représailles, Lynch ordonne de sévir contre le Klan. Les Cameron s'enfuient, poursuivis par la milice afro-américaine et se cachent dans une petite cabane, qui appartient à deux anciens soldats de l'Union qui acceptent d'aider leurs anciens ennemis du Sud au nom de leur origine aryenne commune.

Pendant ce temps, avec le départ d'Austin Stoneman, Lynch essaie d'épouser Elsie de force[10]. Des membres du Klan découvrent la situation et partent chercher des renforts. Le Klan, désormais au complet, arrive à son secours et disperse les attroupements des crazed negroes (« nègres devenus fous »). Pendant ce temps, la milice de Lynch encercle et attaque la cabane où se cachent les Cameron, mais le Klan les sauve juste à temps. Victorieux, les membres du Klan font un cortège glorieux, et le film fait une coupe à l'élection suivante où le Klan prive les électeurs noirs de leurs droits de vote et confisque leurs armes.

Le film s'achève par une double lune de miel de Phil Stoneman avec Margaret Cameron et Ben Cameron avec Elsie Stoneman. La dernière image montre des foules opprimées par le dieu mythique de la guerre se retrouvant soudainement en paix sous l'image du Christ. Le dernier titre pose la question : « Oserons-nous rêver d'un âge d'or où la guerre bestiale ne régnera plus, mais, à sa place, un prince charmant dans la maison de l'amour fraternel dans la ville de la Paix ? ».

Fiche technique

![]() Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

- Titre original : The Birth of a Nation (également The Clansman pendant ses premières semaines d'exploitation)

- Titre français : Naissance d'une nation (parfois La Naissance d'une nation dans certaines éditions[11])

- Réalisation : D. W. Griffith, assisté d'Erich von Stroheim, Allan Dwan, Raoul Walsh, Christy Cabanne, Joseph Henabery, W. S. Van Dyke et George Siegmann (non crédités)[12]

- Scénario : D. W. Griffith, d'après The Clansman: An Historical Romance of the Ku Klux Khan, et The Leopard's Spots, deux romans de Thomas F. Dixon Jr.[1]

- Musique : Joseph Carl Breil et D. W. Griffith

- Costumes : Robert Goldstein et Clare West (non crédités)

- Photographie : G. W. Bitzer

- Cadrage : Karl Brown

- Production : D. W. Griffith

- Société de production : David W. Griffith Corp.

- Société de distribution : Epoch Producing Corporation (1915)

- Pays d'origine :

États-Unis

États-Unis - Langue originale (cartons) : anglais

- Format : muet - noir et blanc - 1.33 : 1

- Genres : drame, guerre

- Durée : 157 minutes (de 125 à 190 minutes dans ses différentes versions et vitesses de projection).

- Dates de sortie :

- États-Unis : (première à Los Angeles) ; (sortie nationale)

- France :

Distribution

- Lillian Gish : Elsie Stoneman

- Mae Marsh : Flora Cameron

- Henry Walthall : le colonel Ben Cameron

- Miriam Cooper : Margaret Cameron

- Mary Alden : Lydia Brown

- Ralph Lewis : Austin Stoneman

- George Siegmann : Silas Lynch

- Walter Long : Gus

- Robert Harron : Tod Stoneman

- Wallace Reed : Jeff, le forgeron

- Joseph Henabery : Abraham Lincoln

- Elmer Clifton : Phil Stoneman

- Josephine Crowell : Mme Cameron

- Spottiswoode Aitken : Dr Cameron

- George Beranger : Wade Cameron

- Maxfield Stanley : Duke Cameron

- Jennie Lee : Mammy

- Donald Crisp : le général U.S. Grant

- Howard Gaye : le général Robert E. Lee

- Raoul Walsh : John Wilkes Booth

- Edmund Burns et John Ford : les membres du Ku Klux Klan

Contexte de production

Alors que le premier Klan a disparu, un roman paraît en 1905, The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan (en)[13] - [14] (L'Homme du clan, une histoire d'amour historique du Ku Klux Klan), écrit par un fils et neveu de membres du Klan, Thomas F. Dixon Jr.. Dédié à l'oncle de Dixon, le colonel Leroy McAfee, Grand Titan du Ku Klux Klan[15], il s'agit d'un mélodrame qui fait une description imaginaire de la période de la Reconstruction, dans laquelle les Blancs seraient opprimés par les Afro-Américains. Ces derniers sont représentés comme des sauvages, des dégénérés qui auraient pris le contrôle des parlements des États du Sud. Truffé de nombreux autres propos tout aussi fantaisistes, ce roman n'a d’historique que le nom. La dramaturgie atteint son sommet à la fin du livre lorsqu'une jeune femme blanche se suicide pour échapper à un agresseur afro-américain (le viol d'une Blanche par un Afro-américain est un leitmotiv dans la prose de Dixon et est une allégorie du viol des États du sud par les États du nord). Les hommes du Klan exécutent sommairement l'agresseur et purgent les environs des soldats afro-américains, sauvant ainsi le sud de la barbarie (sic) et Dixon écrit « Le monde n'avait pas vu cela depuis les expéditions vers la terre Sainte des chevaliers du Moyen Âge. »[16] - [17] - [18].

Dixon un ex prédicateur baptiste[19], qui s'est reconverti dans le cinéma naissant, croit en la possibilité de réaliser une version cinématographique de son roman. Il contacte des producteurs mais tous refusent, considérant que le film serait trop long et trop sujet à des polémiques. Continuant sa quête, il rencontre en fin 1913 le réalisateur D. W. Griffith qui se montre enthousiaste alors que ses collaborateurs affichent leur scepticisme. La critique du livre est en effet mauvaise, même du côté de la presse sudiste, le Journal d'Atlanta le qualifiant de « médiocre », le journal The State de Columbia de « conte de fées ». Le directeur de la photographie du film, un fidèle de Griffith, Billy Bitzer, lui confie au sujet du livre « C'est le pire hymne à la haine que j'ai jamais rencontré. Il est comme les vieux sermons servant à faire peur avec les flammes de l'enfer, rempli de mensonges, de distorsions, et par-dessus tout de superstitions les plus nauséabondes qui soient. »[20] Malgré cet avertissement, Griffith maintient son envie de faire ce film à tout prix. Après négociation, il achète les droits d’adaptation à Dixon pour 2 500 $ au lieu des 10 000 $ demandés, avec une clause d'intéressement sur les recettes du film. Son tournage commence en juillet 1914[21] - [22]. Après un premier visionnage, Dixon appelle Griffith et lui dit que le titre d'origine The Clansman est trop banal, voire fade, et qu'il faut lui substituer Birth of a Nation. C'est avec ce titre que le film sort le [23] - [24]. Huit mois après la première de Los Angeles, les neuf copies du film sont distribuées dans les états du Sud, où les réactions varient entre l'enthousiasme et les craintes de nouveaux affrontements inter-ethniques, entre l'exaltation nostalgique envers un Sud perdu imaginaire et le regard critique sur un film truffé d'erreurs historiques et véhiculant des clichés racistes[25] - [26].

Technique cinématographique

Ce film[27] - [28] - [29] - [30] marque un premier pas vers la normalisation de la durée des œuvres cinématographiques, et Griffith propose ici de diviser son récit en deux parties, pour une durée totale de 190 minutes (environ 3 h 10 min de film).

Pour de nombreux critiques dont Régis Dubois, il s'agit du « premier « blockbuster » de l’histoire d’Hollywood »[31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] - [37]. Le film inspirera Autant en emporte le vent, autre film sudiste à grand spectacle sorti en 1940[38].

Plus tard, le réalisateur soviétique Eisenstein dira de Griffith que « c'est Dieu le père, il a tout créé, tout inventé. Il n'y a pas un cinéaste au monde qui ne lui doive quelque chose ». C'est parce que Griffith donne une grande importance au montage, indispensable moment de la création filmique de l'avis des cinéastes russes. La Seconde bataille de Petersburg (15 au ) est reconstituée avec minutie par Griffith (le roman lui consacrait une demi-page). Mais surtout, il donne à ses images une force épique, faisant alterner « Atlanta en flammes, la chambre où la famille Cameron écoute avec angoisse le combat, et surtout le champ de bataille où le “petit colonel” (Henry B. Walthall) lutte désespérément »[39], un passage alterné de plans généraux (les plus larges cadrages) aux plans moyens montrant le soldat se débattant dans la tourmente. L'analyse des plans de Griffith montre qu'il utilise aussi des cadrages intimes sur ses personnages (gros plans et plans rapprochés). « Il faudra David Wark Griffith et Naissance d’une nation pour découvrir la beauté intemporelle des plans rapprochés psychologiques ou des gros plans qui soulignent les réactions intimes d’un personnage par la magie de leurs cadrages serrés et dévoilent son âme avec ses multiples facettes, ses qualités comme ses défauts, ses désirs, ses peurs, ses velléités et ses dilemmes. Bien avant les autres cinéastes, Griffith présente des visages superbes, bouleversés et bouleversants, attendris et attendrissants, et aussi une galerie de faciès envieux ou cruels. »[40]

Jouent dans ce film Lillian Gish (qui devient une des actrices favorites de Griffith, que l'on retrouve un an plus tard dans Intolérance), Mae Marsh, Henry B. Walthall, Miriam Cooper, Robert Harron, Wallace Reid, Joseph Henabery. Il est symptomatique que les rôles principaux de Noirs soient joués par des blancs maquillés (Blackfaces).

Point de vue historique

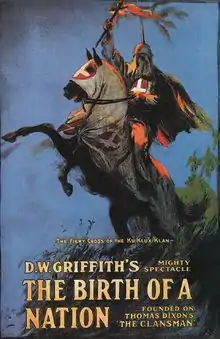

Il y a un parti pris de la part du réalisateur. L'affiche du film présentant un chevalier du Ku Klux Klan est là pour le rappeler. Griffith nous montre les Afro-Américains du Sud heureux de leur condition d'esclaves, l'esclavage n'ayant rien de monstrueux, étant au contraire une condition souhaitable. C'est pourquoi ces Afro-Américains sont prêts à combattre avec leurs maîtres contre les fédéralistes. Les Nordistes, et les Afro-Américains qui les ont rejoints, sont vus comme des barbares capables des pires atrocités. Le Ku Klux Klan est présenté comme un organisme libérateur, qui permit de mettre fin « à l'anarchie du régime noir » qui sévissait dans le Sud. Peut-être que les origines de Griffith, né dans le Kentucky, ne sont pas étrangères à cette vision des choses. L'historien du cinéma Georges Sadoul posait déjà la question en 1949 : « Faut-il pour cela juger Griffith, fils d'une famille sudiste ruinée par la Guerre de sécession[41]… » Toujours est-il que Griffith évoque ainsi son envie de faire le film : « L'un des premiers critiques de cinéma, Frank E. Woods, se joignit à nous. Par un jour faste, celui-ci m'apporta un livre intitulé The Clansman (en) (L'Homme du Klan), de Thomas Dixon, que je parcourus rapidement, jusqu'à un certain passage qui décrivait comment, selon Woodrow Wilson en personne, le Ku Klux Klan aurait volé au secours du Sud opprimé après la Guerre de Sécession. Je voyais déjà les robes blanches des membres du Klan traverser l'écran[42]. »

Un enthousiasme révélateur, William Joseph Simmons s'inspire de la popularité du film Naissance d'une nation et de son apologie du Klan pour le relancer. Le , il réunit autour de lui trente quatre hommes pour signer une charte qui, à la date du Thanksgiving suivant (le jeudi ), devient la charte des Chevaliers du Ku Klux Klan (Knights of the Ku Klux Klan). Cette charte est calquée sur un exemplaire du Prescript de 1867 du premier Ku Klux Klan, dont il a obtenu une copie[43] (une version est publiée en 1917 sous le titre de Kloran[44] - [45]). La cérémonie se déroule au sommet de la Stone Mountain en Géorgie[46] - [47], Simmons est intronisé Grand sorcier. Toujours sous l'inspiration du film Naissance d'une nation il dresse une croix enflammée qui deviendra un rituel du Klan. Simmons lors de cette cérémonie insiste sur le fait que cette organisation se veut être une renaissance du premier Klan de l’ère de la Reconstruction. Il souhaite que le Klan soit un mouvement qui puisse unifier les White Anglo-Saxon Protestant contre les forces menaçant le mode de vie américain, ces forces étant représentées par les Afro-américains, les Catholiques, les Juifs, les étrangers, les immigrants et tout groupe dont les traditions sont contraires au mode de vie conservateur de l'Amérique rurale. Il reprend ainsi les thèses nativistes qui prétendent incarner les valeurs des Pères fondateurs[48] - [49] - [50] - [51] - [52].

Controverses et interdiction du film

Lorsque le film sort, les Afro-Américains et les Blancs soucieux des droits civiques dénoncent ce qui apparaît, en dehors de l'innovation esthétique, un film de propagande[53] raciste soulevant des polémiques violentes[54].

En août 1923, le film est interdit dans les salles parisiennes[55].

La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), fondée en 1909, proteste lors de la première du film[56] - [57] dans de nombreuses villes. La NAACP mène une campagne d'éducation du public, en publiant des articles pour protester contre les mensonges du film et ses inexactitudes, en réunissant des pétitions contre lui[58]. Le film est controversé en raison de son interprétation de l'histoire. L'historien Steven Mintz (en) de l'université de Houston résume le message de Naissance d'une nation : la Reconstruction a été une catastrophe, les Noirs ne pourraient jamais être intégrés dans la société blanche d'égal à égal, et les actions violentes du Ku Klux Klan étaient justifiées pour rétablir un gouvernement honnête[59].

Le journal The Crisis, organe de presse de la jeune National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), lance une campagne de boycott, Oswald Garrison Villard y dénonce une incitation directe au meurtre, une intention délibérée pour attiser les préjugés racistes, une insulte contre une partie de la population

, ses critiques sont reprises par la future prix Nobel de la paix, Jane Addams qui écrit dans l'Evening Post au sujet de la seconde partie du film qu'elle donne un image pernicieuse des Noirs

, elle y dénonce la victimisation des Blancs, les falsifications historiques. Le scientifique Jacques Loeb de l'université Rockfeller qualifie le film de glorification de la folie meurtrière

, le romancier Upton Sinclair en parle comme étant le film le plus vénéneux qui soit

, des universitaires comme l’abolitionniste Samuel McChord Crothers ou Albert Bushnell Hart démontrent que les faits rapportés dans la seconde partie du film ne sont que des fictions corroborées par aucune source. Malgré cela, le 15 mars 1915, le National Board of Review (commission de la censure) autorise le film après avoir obtenu la suppression de quelques séquences parmi les plus violentes. Cette version révisée ne satisfait nullement les attentes des partisans de sa censure comme O.G. Villard et W.E.B. Dubois de la NAACP ou la suffragette Harriot Eaton Stanton Blatch car elle n'ôte rien à son caractère raciste. Le 30 mars 1915 le maire de New York John Purroy Mitchel, donne raison aux détracteurs du film et demande à son tour des coupes à l’intérieur du film, il n'obtient que la suppression de la scène finale ou les Afro-Américains sont déportés en Afrique. Alors que le film va être projeté à Boston, Dixon avive les tensions en déclarant que l'une de ses intentions en écrivant The clansman est de créer un sentiment d'exécration envers les gens de couleur chez la population blanche et plus particulièrement chez les femmes blanches

. Le 17 avril 1915, alors que le film va être projeté au Tremont Theatre de Boston (en), William Monroe Trotter, figure majeure de la communauté afro-américaine de Boston, prend la tête d'une manifestation qui envahit la salle. Deux cents policiers sont appelés pour les évacuer, Monroe Trotter et onze autres manifestants sont arrêtés. Devant l'hostilité envers le film, James Michael Curley, le maire de Boston ferme la salle, le lendemain, le gouverneur du Massachusetts David I. Walsh, lui prend le pas et promulgue une loi interdisant les films pouvant provoquer des incidents racistes, mais sa loi est invalidée comme étant inconstitutionnelle. Parallèlement, Mary Childs Nerney, secrétaire générale de la NAACP, écrit une lettre ouverte à la commission de la censure pour obtenir des coupures plus significatives, qu'elles nuiraient en rien au succès du film qui engrange des profits remarquables[60] - [61] - [62] - [63] - [64] - [65].

Dans la deuxième partie, l'histoire évoque la Reconstruction et la montée du Ku Klux Klan, une des scènes choquantes montrant le lynchage d'un Noir suscitant un débat passionné.

Lorsque le film est projeté[3], des émeutes éclatent à Boston, Philadelphie. Chicago, Denver, Kansas City, Pittsburgh et Saint-Louis refusent à leur tour d'autoriser la projection du film. Son caractère violent est un catalyseur dans l'agression d'afro-américains. À Lafayette, dans l'Indiana, après avoir vu le film, un homme blanc tue un adolescent noir[66].

Cela pose la question de la censure, et donc, de la détermination du statut du film. Un Bureau national de la censure avait été mis en place dès 1909, 95 % des films soumis à son approbation étant validés. Des bureaux de censure se mettent en place spontanément dans certaines villes et États : c'est ainsi que dans l'Ohio, Naissance d'une Nation est interdit. Griffith décide de se placer sous le couvert du Ier amendement, garantissant la liberté d'expression. La question étant polémique, l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême, qui décide que le Ier amendement ne peut pas s'appliquer. Les bureaux de censure sont vus comme l'expression de la démocratie populaire. La Cour suprême statue sur la nature du film lui-même et établit que le cinéma est une œuvre industrielle à caractère universel.

Dixon, ayant fait la connaissance du président américain Woodrow Wilson alors qu'ils étaient étudiants à l'université Johns-Hopkins, le convainc de projeter la Naissance d'une nation dans les appartements présidentiels de la Maison Blanche le , en présence du président, de sa famille et de membres de son cabinet. À la suite de cette projection, Woodrow Wilson aurait déclaré « It's like writing history with lightning. My only regret is that it is all so terribly true. », phrase ambiguë qui pourrait se traduire par « C'est comme écrire l'histoire à coups d'éclats. Mon seul regret c'est que tout cela est terriblement réel. »[67]. Cette déclaration, reprise ultérieurement par le Ku Klux Klan à des fins de propagande, est certainement apocryphe. En effet, aucun article de presse n'en fait mention du vivant de Woodrow Wilson[68] - [69] - [70]. De fait, elle n'apparait qu'en 1937. Par ailleurs, lorsque la controverse du film s'est étendue, Wilson écrira qu'il désapprouve cette « production malheureuse »[71].

En 2018, le film de Spike Lee BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan inclut des extraits de Naissance d'une nation, dont le cinéaste afro-américain dénonce l'influence[72] - [73] - [74] - [75].

Suite : Fall of a Nation

Le film a donné suite à The Fall of a Nation (en) de Thomas F. Dixon Jr., sorti en 1916, qui constitue le premier film considéré comme la suite d'un autre[76]. Il est considéré comme irrémédiablement perdu[76].

Notes et références

- DAVID RYLANCE, « Breech Birth: The Receptions to D.W. Griffith's "The Birth of a Nation" », Australasian Journal of American Studies, vol. 24, no 2, , p. 1–20 (ISSN 1838-9554, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Tim Gray et Tim Gray, « Hollywood’s Sorry Legacy: D.W. Griffith’s ‘The Birth of a Nation’ », sur Variety, (consulté le )

- « Popular Reactions to The Birth of a Nation - Newspaper and Current Periodical Reading Room (Serial and Government Publications Division, Library of Congress) », sur www.loc.gov (consulté le )

- (en) Clyde E.Willis, « The Birth of a Nation », sur www.mtsu.edu (consulté le )

- « The Birth of a Nation and Columbia University: Racism and Activism in the Early Twentieth Century | Columbia University and Slavery », sur columbiaandslavery.columbia.edu (consulté le )

- (en) Tom Brook, « The Birth of a Nation: The most racist movie ever made? », sur www.bbc.com (consulté le )

- (en) Lou Lumenick, « Why ‘Birth of a Nation’ is still the most racist movie ever », sur New York Post, (consulté le )

- (en-US) « Ku Klux Klan », sur Georgia Encyclopedia

- Éditions Larousse, « Encyclopédie Larousse en ligne - Ku Klux Klan », sur www.larousse.fr (consulté le )

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, coll. « Cinéma », , 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 155.

- « La naissance d'une nation », sur cinemapassion.com (consulté le ).

- « The Birth Of A Nation | Encyclopedia.com », sur www.encyclopedia.com (consulté le )

- (en) Thomas Dixon, The clansman : an historical romance of the Ku Klux Klan, Doubleday, Page, , 412 p. (lire en ligne).

- (en-US) Andrew Leiter, « Thomas Dixon, Jr.: Conflicts in History and Literature »

- Thomas Dixon, op. cit. (lire en ligne), p. 6

- (en) Fred J. Cook, The Ku Klux Klan : America's recurring nightmare, Englewood Cliffs, New jersey, J. Messner, , 168 p. (ISBN 978-0-671-68421-1, lire en ligne), p. 26 sq

- (en) Wyn Craig Wade, The Fiery Cross : The Ku Klux Klan in America, New York, Simon & Schuster, , 532 p. (ISBN 978-0-671-65723-9, lire en ligne), p. 122-123

- (en) David M. Chalmers, Hooded Americanism : The History of the Ku Klux Klan, Durham, Duke University Press Books, , 516 p. (ISBN 978-0-8223-0772-3, lire en ligne), p. 24

- (en) « Thomas Dixon | American writer », sur Encyclopedia Britannica (consulté le )

- (en) « Billy Bitzer, American cinematographer », sur Encyclopedia Britannica (consulté le )

- (en) John Hope Franklin, « "Birth of a Nation": Propaganda as History », The Massachusetts Review, Vol. 20, No. 3, , https://www.jstor.org/stable/25088973 (lire en ligne)

- Wyn Craig Wade, op. cit., p. 123-124

- (en) History com Editors, « “The Birth of A Nation” opens, glorifying the KKK », sur HISTORY (consulté le )

- David M. Chalmers, op. cit., p. 26

- (en) Everett Carter, « Cultural History Written with Lightning: The Significance of the Birth of a Nation », American Quarterly, Vol. 12, No. 3, , p. 347-357 (lire en ligne)

- (en) John C. Inscoe, « "The Clansman" on Stage and Screen: North Carolina Reacts », The North Carolina Historical Review, Vol. 64, No. 2, , p. 139-161 (lire en ligne)

- (en) Roger Ebert, « The Birth of a Nation Movie Review (1915) | Roger Ebert », sur www.rogerebert.com (consulté le )

- (en) Steven D. Greydanus, « The Birth of a Nation (1915) | Decent Films - SDG Reviews », sur Decent Films (consulté le )

- (en-GB) Derek Malcolm, « D.W.Griffith: The Birth of a Nation », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- « Naissance d'une nation de D.W. Griffith (1915) - Analyse et critique du film - DVDClassik », sur www.dvdclassik.com (consulté le )

- Régis Dubois, « De Naissance d’une Nation à Birth of a Nation : 100 ans d’esclavage à Hollywood », sur blackmoviesentertainment.com, (consulté le ).

- (en-US) Erin Blakemore, « "Birth of a Nation": 100 Years Later », sur JSTOR Daily, (consulté le )

- (en) Alexis Clark, « How 'The Birth of a Nation' Revived the Ku Klux Klan », sur HISTORY (consulté le )

- (en) « D.W. Griffith's The Birth of a Nation 100 Years Later: Still Great, Still Shameful », sur Time (consulté le )

- « Birth of a Movement: The Battle Against America’s First Blockbuster », sur pbsinternational.org (consulté le )

- (en) « 100 Years Later, What's The Legacy Of 'Birth Of A Nation'? », sur NPR.org (consulté le )

- (en-US) « the ku-klux-klan had-been destroyed then the first hollywood blockbuster revived-it/ », sur Washington Post

- Kristian Feigelson, « NAISSANCE D'UNE NATION, film de David Wark Griffith », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 120.

- Briselance et Morin 2010, p. 152-153.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, , 719 p., p. 119.

- (en)James Hart, The Man who invented Hollywood : The Autobiography of D. W. Griffith, Touchstone Publishing Company, Louisville, 1972.

- (en) Constitution and Law of the Knights of the Ku klux Klan, , 99 p. (lire en ligne).

- Kloran : knights of the Ku Klux Klan, 1917, rééd. 1928, 52 p. (lire en ligne)

- (en) Fred J. Cook, The Ku Klux Klan : America's recurring nightmare, Julian Messner, , 152 p. (lire en ligne), p. 36-37

- (en-US) « Encyclopedia of the Great Plains | KU KLUX KLAN », sur plainshumanities.unl.edu (consulté le )

- (en-US) « Ku Klux Klan | The Encyclopedia of Oklahoma History and Culture », sur www.okhistory.org (consulté le )

- (en) David Chalmers, Hooded Americanism : the history of the Ku Klux Klan, Duke University Press, , 516 p. (lire en ligne), p. 22-38

- (en) Charles O. Jackson, « William J. Simmons: A Career In Ku Kluxism », The Georgia Historical Quarterly Vol. 50, No. 4, , p. 351-365 (lire en ligne)

- (en) Wyn Craig Wade,, The fiery cross : the Ku Klux Klan in America, Oxford University Press, , 532 p. (ISBN 0-19-512357-3, lire en ligne), p. 140-185

- (en-US) « The Ku Klux Klan in Calvin Coolidge’s America », sur www.coolidgefoundation.org (consulté le )

- André Kaspi, Les Américains, t. 1, Paris, Points, coll. « Points Histoire », , 464 p. (ISBN 978-2-7578-4154-9, lire en ligne).

- (en-US) John Hope Franklin, « "Birth of a Nation": Propaganda as History », The Massachusetts Review, Vol. 20, No. 3, , p. 417-434 (lire en ligne)

- (en) Alexis Clark, « How 'The Birth of a Nation' Revived the Ku Klux Klan », sur HISTORY (consulté le )

- Aurore Spiers, « L’interdiction française de The Birth of a Nation (la Naissance d’une nation) (D.W. Griffith, 1915) vue par la presse africaine-américaine », 1895, vol. 88, no 2, , p. 64–80 (ISSN 0769-0959, lire en ligne, consulté le )

- (en) History com Editors, « Birth of a Nation opens in New York », sur HISTORY (consulté le )

- (en-US) « A Film Divided Against Itself: D.W. Griffith’s The Birth of a Nation (1915) », sur Bright Lights Film Journal, (consulté le )

- (en)NAACP - Timeline « Copie archivée » (version du 17 juin 2010 sur Internet Archive).

- (en) Digital History.

- (en-US) Stephen Weinberger, « "The Birth of a Nation" and the Making of the NAACP », Journal of American Studies, Vol. 45, No. 1, , p. 77-93 (lire en ligne)

- (en) Wyn Craig Wade, The Fiery Cross, The Ku Klux Klan in America, Oxford University Press, 1988, rééd 1998, 532 p. (ISBN 978-0-671-65723-9, lire en ligne), p. 126-136

- « An NAACP Official Calls for Censorship of The Birth of a Nation », sur historymatters.gmu.edu (consulté le )

- « Reformer Jane Addams Critiques The Birth of a Nation », sur historymatters.gmu.edu (consulté le )

- Charles Flint Kellogg, op. cit., p. 142-145

- « The Birth of a Nation and Black Protest - 2012 - Question of the Month - Jim Crow Museum - Ferris State University », sur www.ferris.edu (consulté le )

- (en)The Rise and Fall of Jim Crow . Jim Crow Stories . The Birth of a Nation .

- Wyn Craig Wade, op. cit., p. 125-126.

- (en) Mark E. Benbow, « Birth of a Quotation: Woodrow Wilson and "Like Writing History with Lightning" », The Journal of the Gilded Age and Progressive Era, Vol. 9, No. 4,, , p. 509-533 (lire en ligne).

- (en) « Opinion | Woodrow Wilson and the Klan », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en)Letter from J. M. Tumulty, secretary to President Wilson, to the Boston branch of the NAACP, cité dans Link, Wilson.

- (en)Woodrow Wilson to Joseph P. Tumulty, in Wilson, Papers, 33:86.

- Stéphanie Belpêche, « Spike Lee au JDD : "Je déclare la guerre à Donald Trump" », sur lejdd, (consulté le ).

- (en) Matt Singer, « How Spike Lee Got Revenge on One of the Most Racist Movies Ever », sur ScreenCrush (consulté le )

- (en) Patrick H. Breen et Patrick H. Breen, « ‘Birth Of A Nation,’ The Historian’s Review: A Scholar Considers Use Of The Past In Parker’s Movie-For-Today », sur Deadline, (consulté le )

- (en-US) Sam Fulwood III, « Reclaiming History in ‘The Birth of a Nation’ », sur Center for American Progress, (consulté le )

- Olivier Pallaruelo, « Au fait... Quel est le 1er film à mentionner dans son titre qu'il s'agit d'une suite ? », sur allocine.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Essais

- (en-US) Robert M. Henderson, D. W. Griffith: His Live and Work, New York, Oxford University Press, USA, , 326 p. (ISBN 9780195015416, lire en ligne), p. 141-165,

- (en-US) Scott Simmon, The Films of D. W. Griffith, New York, Cambridge University Press, , 196 p. (ISBN 9780521388207, lire en ligne),

- (en-US) Robert Lang, The Birth of a Nation, New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, , 324 p. (ISBN 9780813520278, lire en ligne),

- (en-US) Dick Lehr, The Birth of a Nation: How a Legendary Filmmaker and a Crusading Editor Reignited America's Civil War, New York, PublicAffairs, , 376 p. (ISBN 9781586489878, lire en ligne),

Articles

- (en-US) Everett Carter, « Cultural History Written with Lightning: The Significance of the Birth of a Nation », American Quarterly, Vol. 12, No. 3, , p. 347-357 (11 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Jack Temple Kirby, « D. W. Griffith's Racial Portraiture », Phylon (1960-), Vol. 39, No. 2, , https://www.jstor.org/stable/274506 (lire en ligne),

- (en-US) John Hope Franklin, « "Birth of a Nation": Propaganda as History », The Massachusetts Review, Vol. 20, No. 3, , p. 417-434 (18 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Conrad Pitcher, « D. W. Griffith's Controversial Film, "The Birth of a Nation" », OAH Magazine of History, Vol. 13, No. 3, , p. 50-55 (6 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Paul McEwan, « Racist Film: Teaching "The Birth of a Nation" », Cinema Journal, Vol. 47, No. 1, , p. 98-101 (4 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Paul Polgar, « Fighting Lightning with Fire: Black Boston's Battle against "The Birth of a Nation" », Massachusetts Historical Review (MHR), Vol. 10, , p. 84-113 (30 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Paul McEwan, « Lawyers, Bibliographies, and the Klan: Griffith's Resources in the Censorship Battle over "The Birth of a Nation" in Ohio », Film History, Vol. 20, No. 3, , p. 357-366 (10 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Stephen Weinberger, « "The Birth of a Nation" and the Making of the NAACP », Journal of American Studies, Vol. 45, No. 1, , p. 77-93 (17 pages) (lire en ligne),

- (en-US) Erin Blakemore, « “Birth of a Nation”: 100 Years Later », Jstor Daily, (lire en ligne),

- (en-US) Modupe Labode, « “Defend Your Manhood and Womanhood Rights”: The Birth of a Nation, Race, and the Politics of Respectability in Early Twentieth-Century Denver, Colorado », Pacific Historical Review, Vol. 84, No. 2, , p. 163-194 (32 pages) (lire en ligne),

Articles connexes

- Filmographie de D. W. Griffith

- Birth of a Nation (en)

- The Birth of a Nation

- Croix enflammée

- Ku Klux Klan

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Africultures

- Allociné

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (it) Cinematografo.it

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :