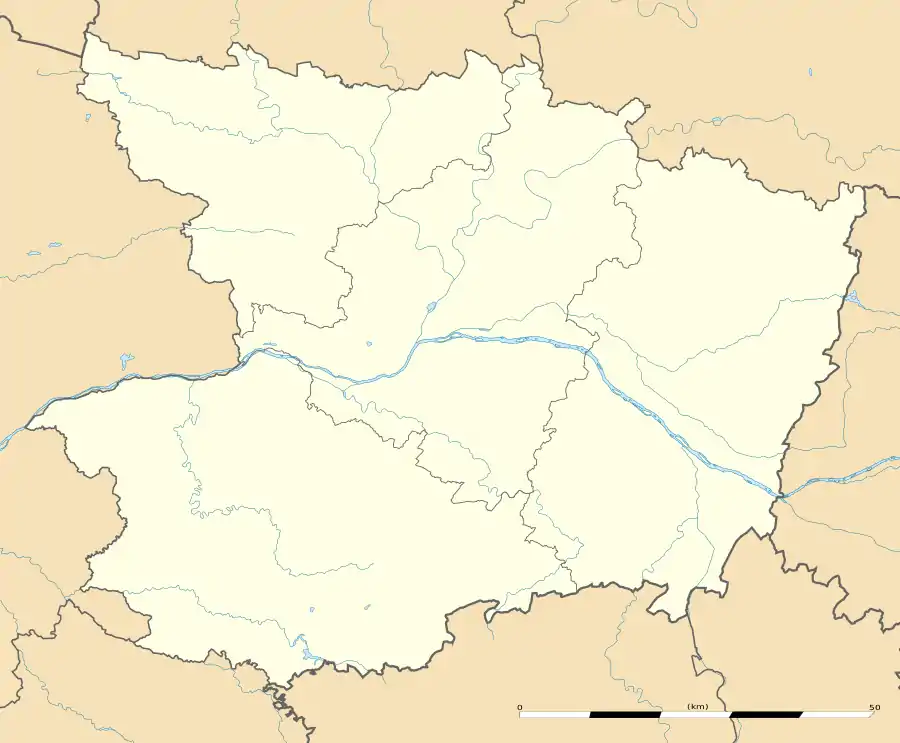

Muséum des sciences naturelles d'Angers

Le muséum des sciences naturelles d’Angers est un musée municipal de la ville d’Angers (Maine-et-Loire). Consacré à l’histoire naturelle, le muséum d’Angers abrite dans ses collections environ 830 000 objets, dont 3 000 oiseaux naturalisés, 150 000 coquillages, 150 000 fossiles, 93 315 insectes et 350 000 collectes d’herbier, ainsi que des centaines de spécimens naturalisés ou en liquide, squelettes, minéraux, instruments techniques et documents[2]. Le Muséum accueille annuellement plus de 25 000 visiteurs[3], ainsi que des groupes scolaires, des stagiaires, des chercheurs et des bénévoles.

| Type |

musée municipal |

|---|---|

| Ouverture | |

| Visiteurs par an |

27 685 (2019) |

| Site web |

| Collections | |

|---|---|

| Nombre d'objets |

830 000 |

| Protection |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse |

Site central (siège) 43 rue Jules Guitton 49100 Angers Site de l'Arboretum 9 rue du château d’Orgemont 49000 Angers |

| Coordonnées |

47° 28′ 25″ N, 0° 32′ 47″ O |

|

|

|

Historique

Ouvert au public depuis 1801, le Muséum d’Angers est l’héritier d’une longue et riche histoire.

Le noyau initial des collections date de la Révolution française. Par le décret du , Gabriel Éléonore Merlet de la Boulaye (1736-1807) est chargé de réunir les livres et les collections d’Histoire naturelle saisis dans les maisons nationales. Récupérées dans tout le département, notamment dans les maisons des émigrés, elles sont initialement rassemblées dans l’abbaye Saint-Serge d'Angers. Malheureusement, elles sont pillées par les Vendéens qui assiègent Angers en décembre 1793[4].

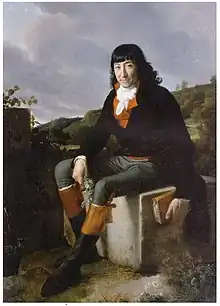

En 1795, l’École centrale de Maine-et-Loire est créée au logis Barrault. Joseph-Étienne Renou (1740-1809), collaborateur de Merlet, est appelé à la chaire d’Histoire naturelle et, avec ce qui restait des collections à l’abbaye Saint-Serge, forme un cabinet d’Histoire naturelle destiné à l’enseignement dans la toute nouvelle École. Les collections s’enrichissent grâce notamment à Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux (1753-1824), membre du Directoire :

« Le citoyen Lépeaux a fait ces jours derniers une demande très importante pour votre école d’Histoire naturelle. (...) Vous aurez un herbier avec une collection d’insectes et de minéraux, cela formera un commencement de cabinet qui s’enrichira par la suite. Le grand but en demandant ces objets est d’obtenir un muséum dans la ville d’Angers[5]. »

— Lettre du citoyen Mamert Coullion, membre du Conseil des Cinq-Cents, aux administrateurs du département de Maine-et-Loire, 1796.

De plus, La Révellière-Lépeaux invite Renou en 1798 à rapporter pour son cabinet des objets des collections du Muséum national d'Histoire naturelle, dont une collection de 12 poissons fossiles rapportés d’Italie (Monte Bolca) par Bonaparte en 1797 (collection qui existe encore, avec ses étiquettes d’origine)[6]. Le cabinet ouvre finalement ses portes au public comme « muséum d'Histoire naturelle » le . En 1805, l’École centrale étant supprimée, le Muséum devient municipal, tout en restant hébergé dans le logis Barrault avec le Musée des Beaux-Arts d’Angers.

Le Muséum d’Angers attire rapidement l’intérêt et ses collections augmentent. En 1806, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) envoie au Muséum d’Angers, au nom du Muséum national, d’importants fossiles et moulages. L’affluence des visiteurs est grande :

« Il vient beaucoup d’étrangers tous les jours et, ceux d’ouverture publique, il y a affluence de personnes, les unes par curiosité, les autres pour leur instruction, tels que les écoliers qui se sont instruits à l’école et qui se font un plaisir de venir y revoir les objets qu’ils ont étudiés, ils y amènent d’autres élèves qu’ils font : les professeurs des écoles secondaires y amènent aussi leurs élèves, ils y viennent voir les objets dont on les a entretenus et apprendre le nom et comparer ce qu’ils ont pu recueillir. Les chimistes pour la minéralogie, les orfèvres et les joailliers pour les pierres, les cailloux et les cristaux. Les peintres, les potiers et faïences viennent pour imiter les coquillages et les marbres ; enfin, chacun s’attache plus particulièrement à examiner l’objet qu’il veut reconnaître, imiter ou qui l’affecte davantage[7] »

— Rapport de Guilloteau, aide-naturaliste, sur le cabinet d'Histoire naturelle, 1807.

Après le décès de Renou (1809), l’administration du Muséum traverse une période troublée. Guilloteau, l’aide-naturaliste, administre le Muséum à l’époque des directeurs Bastard (qui est aussi directeur du Jardin des plantes d'Angers et s’occupe moins du Muséum) et de Tussac (qui travaillait à Paris). En 1821, Auguste Nicaise Desvaux[8] (1784-1856) remplace Guilloteau comme aide-naturaliste (à la retraite de celui-ci) et est nommé directeur en 1822. Desvaux essaye de donner un ordre aux collections et se querelle avec la municipalité pour résoudre les nombreux problèmes logistiques du Muséum, sans résultats.

Ce n’est que sous la direction d’Alexandre Boreau (1803-1875) que l’agrandissement du Muséum a lieu, de nouvelles salles du Muséum au premier étage du logis Barrault étant inaugurées en 1849. La même année, le Muséum s’enrichit de l’héritage de la collection de Pierre-Aimé Millet de la Turtaudière (1783-1873), doyen de l’histoire naturelle angevine. Sa collection se composait surtout de fossiles du tuffeau et des faluns d’Anjou, mais qui ont aujourd’hui presque tous disparus. En 1864 une exposition temporaire de géologie devient l’exposition permanente. En 1871, il est à remarquer la création de la Société d'études scientifiques de l'Anjou (SESA) par un groupe de savants fortement liés au Muséum. En 1883, Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), professeur d’ornithologie au Muséum national, fait don au Muséum d’Angers de 65 oiseaux.

Le siège du Muséum reste toujours au logis Barrault, mais en 1885 la ville d'Angers décide l’acquisition de la collection Soye, constituée de 13 000 échantillons fossiles et, alors, les collections de paléontologie deviennent trop imposantes dans les locaux du logis Barrault et sont installées dans l’ancien hôtel de ville – place Imbach – et constituent un musée paléontologique. Les collections de géologie viennent ensuite y prendre place. La même année un moulage d’ichthyosaure de Holzmaden entre dans les collections, acheté au musée cantonal de géologie de Lausanne, où l’original se trouve toujours. Un fossile authentique d’ichthyosaure, en provenance de Holzmaden, sera ajouté aux collections plus tard.

Les collections de botanique se développent à Angers depuis la création de la Société des Botanophiles en 1777. Conservées au Jardin des plantes durant presque tout le XIXe siècle, les herbiers seront logés en 1895 dans l’ancien logis des maires, aile nord de l’ancien hôtel de ville, contigu au musée Paléontologique. La SESA vient y prendre place également. L’herbier d’Alexandre Boreau est acheté par la municipalité en 1875, et celui de James Lloyd (1810-1896) est légué à la ville en 1897. Tous les herbiers sont regroupés à l’Arboretum Gaston-Allard à partir de 1964 ; la SESA accompagne ce déménagement. De 1898 jusqu’à 2005 ces collections formaient le musée Botanique.

Sous le directeur Georges Bouvet (1850-1929) beaucoup d’objets sont entrés au Muséum (le nombre d’échantillons a plus que quintuplé) et une classification générale des collections est achevée. Son successeur, Olivier Couffon (1882-1937), apporte 12 000 échantillons géologiques et paléontologiques locaux de sa propre collection. Des collections de préhistoire apparaissent à la fin du XIXe siècle puis surtout grâce au site paléolithique de Roc-en-Pail, Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire).

En 1958, sous la direction de Philippe Maury (1892-1978), les collections de zoologie sortent du logis Barrault et sont installées à l’hôtel Demarie-Valentin qui devient musée Zoologique, rue Jules Guitton tout près du musée Paléontologique. Le musée Zoologique ouvre au public le . Les deux établissements sont finalement réunis pour récréer le muséum d'Histoire naturelle en 1990 et les deux bâtiments sont reliés en 1991 par l’ouverture au public d’un petit jardin niché sur les anciens remparts de la ville d’Angers, permettant aux visiteurs un parcours continu entre les salles de zoologie et la galerie de paléontologie. En 2005, le musée Botanique, tout en restant sur le site de l’Arboretum, est absorbé par le muséum d'Histoire naturelle, qui change sa désignation pour muséum des Sciences naturelles. Le , le Muséum est rattaché administrativement aux autres cinq musées de la ville d’Angers, dans une même direction.

Contrairement à presque tous les autres muséums en France, le Muséum d'Angers et ses collections n’ont pas trop souffert des deux guerres mondiales. Encore mieux, aucun incendie, inondation ou catastrophe n’a détruit ou endommagé les collections du Muséum ; la plus grande catastrophe étant vraisemblablement le pillage vendéen en 1793. Même si au fil du temps beaucoup de pièces ont été perdues, voire volées, le Muséum retient une continuité et intégrité rare pour un Muséum vieux de plus de 200 ans.

Missions du Muséum

Le Muséum d’Angers suit le Muséum national en adoptant cinq missions principales[9] : la conservation des collections, la diffusion des connaissances, l’expertise, la pédagogie et la recherche scientifique (pourtant ces deux dernières ne sont accomplis à Angers que par la médiation, par le prêt d’objets et par l’accueil de stagiaires et chercheurs externes ; un projet scientifique est parfois mis en place sous l’égide du Muséum). Le Muséum fait partie de réseaux consacrés aux muséums et contribue à des bases de données patrimoniales, nationales et internationales, au bénéfice des scientifiques et du public en général. Le Muséum souscrit à la définition de musée de l’ICOM et se présente donc comme « une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouvert au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation »[10]. Le Muséum d’Angers est labellisé « musée de France » au sens de la loi n°2002-5 du [11].

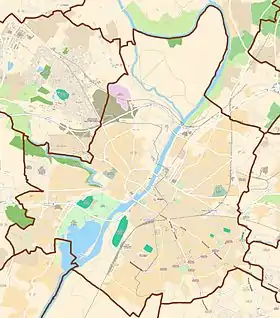

Bâtiments

Le Muséum d’Angers est établi dans deux sites : le site central et siège du Muséum, en centre-ville d'Angers, et le site de l’Arboretum Gaston-Allard[2].

Site central

Le site central est installé dans deux bâtiments d’origines distinctes reliés par un petit jardin adossé aux remparts médiévaux, l’hôtel Demarie-Valentin et l’ancien hôtel de ville.

L’hôtel Demarie-Valentin a été bâti par Jean-François Demarie vers 1800 à l’emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Michel-du-Tertre, détruite pendant la Révolution. Œuvre unique du néoclassicisme angevin, la disposition intérieure de l’hôtel Demarie-Valentin est surprenante : depuis la porte d’entrée, un escalier construit sur le schiste mène à une cour circulaire dominée par un balcon périphérique ; le vestibule du rez-de-jardin fait communiquer deux salles octogonales entre elles, chacune à son tour donnant passage pour une aile sur le jardin ; une colonnade donne à la façade côté jardin un aspect « à l’antique ». Cédé à la ville d’Angers par sa dernière propriétaire en 1958, l’hôtel particulier est utilisé pour y aménager les collections de zoologie[12] - [13]. Ce bâtiment abrite l’accueil du Muséum, le laboratoire de taxidermie-restauration et une partie des réserves. L’hôtel Demarie-Valentin fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

Le bâtiment de l’ancien hôtel de ville date du XIIIe siècle. Les collections de paléontologie sont installées depuis 1885 dans l’ancienne grande salle du Conseil municipal (1529-1823, devenue la grande salle de la Cour d’appel entre 1823 et 1885), qui comprend de belles boiseries et une porte sculptée par le menuisier Pierre-Louis David (1756-1821)[14], le père du fameux sculpteur angevin du même nom, dit David d’Angers. Aujourd’hui le cabinet du directeur-conservateur, des bureaux de travail, la bibliothèque et une partie des réserves se trouvent aussi dans ce bâtiment.

Site de l’Arboretum

Le site de l’Arboretum Gaston-Allard abrite surtout les collections d’herbiers, dans la demeure de Gaston Allard (1838-1918). Allard, botaniste angevin, démarra les plantations autour de sa belle demeure de la Maulévrie en 1863. La création de l’arboretum remonte à 1882[15]. En 1916, Allard fait don de son arboretum à l’Institut Pasteur. En 1959, la ville d’Angers devient propriétaire de l’Arboretum Gaston-Allard en rachetant le parc à l’Institut Pasteur. C’est ici que siègent également la Société d'études scientifiques de l'Anjou et la Société d'Horticulture d'Angers et Maine-et-Loire.

Maison Allard à l'Arboretum Gaston-Allard, Muséum d'Angers

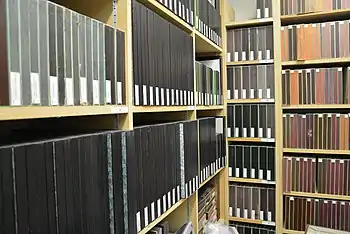

Maison Allard à l'Arboretum Gaston-Allard, Muséum d'Angers Herbier Décluy (1918), Muséum d'Angers

Herbier Décluy (1918), Muséum d'Angers Herbier Corroy (1893-1895), Muséum d'Angers

Herbier Corroy (1893-1895), Muséum d'Angers

Vie du Muséum

Un musée n’est pas composé seulement de vitrines et visiteurs : il existe au Muséum d’Angers toute une dynamique souvent inconnue du public.

L'équipe d'accueil est le côté le plus visible pour les visiteurs. Responsables de la billetterie, des salles d'exposition, de la surveillance des spécimens exposés et de la sécurité des visiteurs, les agents d’accueil sont la charnière entre le public et les autres professionnels dans les coulisses du Muséum.

Les conservateurs sont responsables de la conservation et de la gestion des collections ainsi que de la mise en place d’expositions permanentes et temporaires. Le laboratoire, avec son taxidermiste-restaurateur, est équipé pour la préparation de spécimens destinés aux expositions, à la conservation ou même à la recherche. Une équipe technique peut intervenir pour la fabrication de vitrines, étagères, réserves, transport, etc. De temps en temps, les collections du Muséum sont enrichies de dons de particuliers ou institutions qui cherchent une conservation à long terme de leurs collections, souvent collectées avec soin tout au long d’une vie, et c’est à ces professionnels de prendre la décision de les accepter ou non, de les restaurer ou non, de les exposer ou non.

Les collections du Muséum d’Angers sont constamment sollicitées par des chercheurs, stagiaires, étudiants, enseignants. Le Muséum accueille de plus des bénévoles et du personnel temporaire pour travailler sur des points particuliers de ses collections. Il s’agit de scientifiques ou d'amateurs spécialistes dans des domaines spécialisés, par exemple, les coléoptères, la paléobotanique ou la malacologie. Des campagnes de récolement, d’inventaire et de numérisation sont en cours notamment dans les domaines des herbiers, de l’entomologie, de la malacologie et de la paléontologie. Des prêts des spécimens pour des expositions, de la recherche ou de la pédagogie sont aussi réguliers.

La bibliothèque scientifique comprend environ 6 000 documents (répartis sur le site central et le site de l’Arboretum) visant les disciplines se rapportant aux collections.

Tout en s’appuyant sur les collections du Muséum, l’équipe de médiation organise des ateliers et visites commentées pour les groupes scolaires, les familles et le public en général, avec du matériel pédagogique de haut niveau (dont une diversité de crânes d’animaux en résine, jeux didactiques et ouvrages thématiques). Le Muséum s’inscrivant dans une démarche d’éducation à l’environnement, des fiches thématiques et pédagogiques adaptées à tous les niveaux de la scolarité sont proposées aux enseignants. Un programme est présenté en direction de la jeunesse, notamment pendant les vacances scolaires. D’autres actions de médiation scientifique et culturelle sont organisées, dont des animations, des conférences et même des événements artistiques.

Finalement, le Muséum d'Angers participe chaque année à des événements culturels internationaux comme les Journées européennes du patrimoine et la Nuit européenne des musées.

Collections

Les collections du Muséum d’Angers se classent dans quatre grands domaines scientifiques : la botanique, la zoologie, les sciences de la Terre et la préhistoire. Le Muséum conserve en outre des collections mineures d’ethnologie, de technologie et de beaux-arts. Il continue à s’enrichir de dons, saisies de douanes et nouvelles acquisitions.

L’objet conservé le plus ancien est un fossile de trilobite du genre Paradoxides de la période cambrienne, âgé d’environ 500 millions d’années. Historiquement les objets plus anciens sont des herbiers du XVIIIe siècle (et même quelques rares collectes d’herbier du XVIIe siècle). Des herbiers et animaux naturalisés avant le XIXe siècle ont une valeur patrimoniale considérable, mais la plus grande part des collections est issue de collectes aux XIXe siècle et XXe siècle. En botanique, zoologie et paléontologie, les collections du Muséum abritent plusieurs spécimens-type, dont d’astéracées, de lépidoptères et de trilobites.

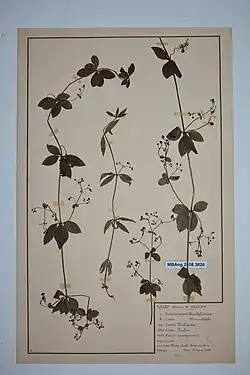

Botanique

Les collections de botanique représentent numériquement le plus grand patrimoine du Muséum, voire plus de la moitié de l’ensemble des collections en nombre d’échantillons. Les herbiers regroupent plus de 350 000 collectes, principalement datant du XIXe siècle[16]. Ils s’articulent autour de trois collections importantes[17] - [18] : l’herbier général, celui d’Alexandre Boreau et celui de James Lloyd, les trois ensembles formant environ 80 % de la totalité des collections d’herbiers. L’herbier général contient plusieurs spécimens-type, inclus des types de l’île de la Réunion, des collectes de Commerson (voyage de Bougainville), La Billardière (expédition d'Entrecasteaux), Poiteau (Saint-Domingue) et même quelques rares échantillons du XVIIe siècle. L’herbier Boreau contient sans doute plus de 100 000 collectes, matériel ayant servi à la rédaction de la Flore du centre de la France, la flore régionale la plus réputée de son époque. L’herbier Lloyd (100 000 collectes également) renferme 24 000 espèces, base de la Flore de l’ouest de la France ; il est accompagné d’une imposante bibliothèque. Au Muséum d’Angers on trouve également quelques collections de mousses (Bouvet, Bruneau), de lichens (Decuillé, Thuillier), de champignons (Gaillard, Guépin, Rabenhorst) et d’algues (Lloyd, Bory, Corillion). La botanique spécialisée n’est pas en reste car est conservée à Angers une des plus importantes collections en bathologie ? d’Europe (un herbier du genre Rubus, les ronces). Une carpothèque-séminothèque se compose d’une part d’échantillons plutôt pédagogiques (environ 1 000 espèces françaises et 200 tropicales) et d’autre part d’une collection Vilmorin de graines d’arbres du début du XXe siècle qui rassemble des collectes du Muséum national et de Roland Bonaparte (1 019 échantillons). La xylothèque, également formée de deux parties, rassemble des récoltes d’arbres abattus au Jardin des plantes d’Angers et à l’Arboretum Gaston-Allard, ainsi qu’une collection de 69 échantillons de bois précieux guyanais récoltés en 1802[19].

Zoologie

Dans le domaine de la zoologie, le Muséum possède des collections d’entomologie (environ 80 000 spécimens), de malacologie (environ 150 000 spécimens), d’ornithologie (4 142 spécimens, incluant l’oologie et la nidologie), de mammalogie (474 spécimens), d’herpétologie (410 spécimens), d’ichtyologie (139 spécimens) et d’invertébrés marins (plus d'une centaine de spécimens)[2]. Hors les spécimens naturalisés, il existe des spécimens ostéologiques, tératologiques, en liquide, moulages, etc. D’intérêt particulier on remarque la reconstitution du cabinet de travail de l’entomologiste angevin Gustave Abot (1843-1926), spécialiste des coléoptères du Maine-et-Loire. Le Muséum héberge la collection de référence des araignées de Maine-et-Loire[20]. Il conserve aussi les collections Servain et Surrault (malacologie d’eau douce) qui forment avec la collection Letourneux (malacologie mondiale) un ensemble remarquable. Avec le legs Boursicot en 1999, les collections de zoologie gagnent des dizaines des milliers de spécimens, surtout d’insectes et de coquillages[21]. De plus, les collections d’ornithologie sont particulièrement riches, avec des œufs, nids et naturalisations de tous les oiseaux de Maine-et-Loire, mais également des spécimens appartenant à des espèces disparues, dont une perruche de Caroline et un pigeon migrateur naturalisés ; on peut trouver aussi des moulages d’un œuf d’Æpyornis et d’une patte de moa. Il y a aussi des spécimens historiques, dont un des derniers esturgeons pêchés dans la Loire, en 1811 et des ossements de cétacés de la même époque. Parmi les montages remarquables, on note un okapi naturalisé (accompagné de son squelette).

Sciences de la Terre et de l'Univers

Ce domaine présente d’importantes collections de paléontologie (Plus de 150 000 fossiles, incluant la paléobotanique, la paléozoologie et la paléoichnologie) retraçant l’histoire de la Vie depuis le Cambrien il y a 500 millions d’années[2]. Les fossiles du Maine-et-Loire viennent surtout du tuffeau crétacé et des faluns tertiaires de la région, mais aussi des niveaux armoricains fossilifères comme l’Ordovicien ou le Dévonien.

Le plus vieux bois fossile trouvé au monde est exposé au Muséum d'Angers.

Les restes fossiles d'un rare plésiosaure du Crétacé et un squelette composite du sirénien fossile du Miocène Metaxytherium medium, ancêtre du dugong actuel, sont des pièces majeures des collections paléontologiques du Muséum d’Angers.

Des disciplines minéralogique (5 000 échantillons, dont 2 000 de Maine-et-Loire) et pétrographique (600 échantillons) il est à remarquer une collection d’ardoises, un bloc monumental de quartz aciculaire radié, des échantillons d’or natif et des météorites[22]. La météorite de L'Aigle, tombée le à L’Aigle (Orne, Normandie), est à l’origine de l’étude des météorites. La météorite d’Angers est tombée en 1822 (, 20h15) à Angers (La Doutre).

D’autres échantillons sont surtout des minéraux régionaux français, de Madagascar et du Chili, mais représentent toutes les familles de minéraux.

Préhistoire

Les collections de préhistoire totalisent environ 53 000 objets grâce surtout au site paléolithique de Roc-en-Pail[2]. Connu depuis le début du XXe siècle, le site de Roc-en-Pail, à Chalonnes-sur-Loire, a abouti à une grande diversité d’objets : des dents de mammouth, des bois de rennes, des ossements divers et des outils lithiques, preuves d’une ancienne occupation humaine du site.

Les fouilles systématiques de Michel Gruet (1912-1998) dans les années 1940 à 1980 ont été particulièrement heureuses, et la découverte d’ossements néandertaliens (mâchoire, dent isolée et humérus), en partie exposés au Muséum d’Angers, n’a que confirmé l’importance du site pour l’étude de la préhistoire en Anjou et même en Europe.

Le matériel issu des campagnes de fouilles à Roc-en-Pail entre 2016 et 2018 intégrera aussi les collections du Muséum d’Angers. L’exposition permanente de préhistoire a été enrichie de vitrines se rapportant à l’évolution humaine, dont une vitrine montrant des moulages de crânes fossiles dans l’arbre phylogénétique humain et d’une installation de primatologie.

Spécimens remarquables

- Scientifiques

- Spécimens-types (plantes, insectes, fossiles)

- Collections de référence (araignées de Maine-et-Loire)

- Historiques

- L’herbier Patrin (daté 1780-1783)

- Les poissons de Monte Bolca apportés par Bonaparte en 1797

- Le crocodile du Nil (entrée en collection 1798)

- Le pangolin (transféré de Paris 1798)

- L’esturgeon (pêché dans la Loire 1811)

- Botanique

- herbiers : algues de Lloyd, herbier de ronces

- carpothèque : coco-fesse, fruit de corozo

- xylothèque : bois de rose de Guyane (Aniba rosaeodora)

- Zoologie

- entomologie : la collection Abot

- malacologie : faune marine exotique et faune locale dulçaquicole

- ornithologie : pigeon migrateur ; œuf de grand pingouin ; kakapo

- mammalogie : okapi ; nombreuses espèces de félins

- herpétologie : tortues (montage avec charnière) ; crapauds de Blomberg

- ichtyologie : poisson-lune ; herbier de poissons

- invertébrés marins : corail de l’océan indien

- Sciences de la Terre

- paléozoologie : Plésiosaure du tuffeau vieux de plus de 90 millions d'années découvert dans une cave troglodytique en Anjou ; Metaxytherium medium reconstitué

- paléobotanique : troncs de Lepidodendron du Carbonifère ; grès à plantes

- paléoichnologie : empreintes de pas de dinosaures (Vendée)

- minéralogie : quartz aciculaire radié ; pépite d'or

- pétrologie : ardoise ; météorite d’Angers

Mandibule du plésiosaure du tuffeau d'Anjou, Muséum d'Angers

Vertèbres du plésiosaure du tuffeau d'Anjou, Muséum d'Angers

- Préhistoire

- Roc-en-Pail : ossements néandertaliens

Parcours d'exposition

Expositions permanentes

L'exposition permanente comprend plusieurs salles :

- La rotonde

- Histoire des muséums en France, du muséum d'Angers et de ses collections.

- Zone d'actualité

- Actualité sur un sujet scientifique, recherches, fouilles, etc.

- Ronde des mammifères

- Présentation de mammifères naturalisés.

- Galerie de taxidermie

- Découverte du métier de taxidermiste mêlant artisanat, science et art.

- Salle des Perroquets et Oiseaux de Loire

- Présentation de nombreux oiseaux observables en Maine-et-Loire, de perroquets et de perruches.

- Salle de la faune aquatique

- Coquillages et esturgeon naturalisé pêché dans la Loire en 1811.

- Salle des insectes, cabinet de Gustave Abot

- Cabinet reconstitué de l’entomologiste Gustave Abot et collections d’insectes.

- Salle des espèces menacées

- Présentation de quelques espèces en danger d’extinction et éteintes.

- Salle des végétaux

- Monde végétal, diversité, rôles, menaces et intérêt.

- Salle d'exposition temporaire

- Expositions temporaires sur des thématiques scientifiques et artistiques.

- Salle de paléontologie, de géologie et de préhistoire

- Exposition de roches, météorites et minéraux ainsi que de fossiles illustrant l’histoire et l’évolution de la vie animale et végétale en Anjou, du Précambrien à nos jours. La préhistoire en Anjou, le site néandertalien de Roc-en-Pail étudié par le Docteur Michel Gruet, géologue et préhistorien, ancien conservateur du Muséum d'Angers.

Vitrines dans la rotonde, Muséum d'Angers

Vitrines dans la rotonde, Muséum d'Angers Salle Abot, Muséum d'Angers

Salle Abot, Muséum d'Angers Galerie de taxidermie, Muséum d'Angers

Galerie de taxidermie, Muséum d'Angers Ronde des mammifères, Muséum d'Angers

Ronde des mammifères, Muséum d'Angers Squelette de tigresse, Panthera tigris, Muséum d'Angers

Squelette de tigresse, Panthera tigris, Muséum d'Angers Salle de paléontologie, Muséum d'Angers

Salle de paléontologie, Muséum d'Angers Squelette composite de Metaxytherium medium, Muséum d'Angers

Squelette composite de Metaxytherium medium, Muséum d'Angers

Expositions temporaires

- 2022-2023 "Météorites, entre ciel et terre ! "

- 2021-2022 "Foraminifères, l'Océan à la loupe"

- 2021-2022 "Au temps des faluns", au Musée des Beaux-Arts, 34 637 visiteurs

- 2019 « Insula Utopia / Inventaire du Ciel », œuvres et installations de Richard Rak

- 2018 « Hungry Planet », photographies de Peter Menzel et Faith d’Aluisio

- 2018 « La grande parade des animaux », au Musée des Beaux-Arts[23]

- 2018 « HerbEnLoire : trésors retrouvés »[24]

- 2017 « Les animaux du noir », photographies de Katrin Backes et Sylvain Tanquerel[25]

- 2017 « Drôles d’oiseaux »[26]

- 2016 « L’aventure botanique des Caraïbes aux bords de la Loire »[27]

- 2015 « Bestioles d’Anjou », photographies de Sylvie Mercier[28]

- 2015 « Gravex naturalis : espèce en voie d’exposition »[29]

- 2015 « Sols fertiles, vie secrètes »[30]

- 2014 « Zoos humains : l’invention du sauvage »[31]

- 2014 « Traces des absents », œuvres de Hélène Gay[32]

- 2014 « Récolement ? ... ça colle ! 10 ans de récolement des collections »[33]

- 2014 « Portraits de famille », montages de Hélène Benzacar[34]

- 2014 « Flore », peintures de Catherine Brasebin[35]

- 2013 « Espèces en folie »[36]

- 2013 « Alarme et camouflage »[37]

- 2012 « Écorces », photographies de Cédric Pollet[38]

- 2012 « Art d’ici : univers singuliers », peinture/sculpture (Société des Artistes Angevins)[39]

- 2011 « Safari urbain », photographies de Laurent Geslin[40]

- 2011 « Abriter les papillons », à l’Arboretum Gaston-Allard[41]

- 2010 « Biodiversité : le Muséum sort de sa réserve »[42]

- 2009 « Darwin : mission Galápagos », bicentenaire[43]

- 2009 « J'ai capturé dans mes filets », récits de Thérèse Bonnétat et tapisseries de Muriel Crochet[44]

- 2008 « L’Anjou sous nos pieds », géologie de l’Anjou[45]

- 2008 « Curieuses invitées », œuvres de Juliette Vicart[46]

- 2008 « L'animal griffé », dessins et sculptures de Delphine Izzo[47]

- 2007 « Double visite : 5 artistes au Muséum »[48]

- 2007 « Nom : Carl v. Linné, Profession : naturaliste », tricentenaire[49]

- 2006 « Amazone nature »

- 2006 « Ligne du Monde »

- 2006 « Naturellement Loire... une escale en Anjou »

- 2005 « Réserves », photographies de Hélène Benzacar »[50]

- 2005 « Voyage dans la troisième dimension », exposition holographique[51]

- 2005 « Photographes de nature », photographies de BBC Wildlife Magazine

- 2005 « Chauves-souris de chez nous »

- 2004 « Forêt ou le frémissement des limbes », photographies et installations de Laurent Vergne[52]

- 2004 « Histoires naturelles », œuvres de Sylvie Mercier de Flandre

- 2004 « La faune du Mali »

- 2003 « Algérie, deux millions d’années d’histoire : les premiers habitants »

- 2003 « Madagascar : l’île aux trésors »

- 2002 « Félins du monde »

- 2002 « Lumières Polaires et aurores boréales », photographies de Rémy Marion

- 2001 « Rue des Sciences : les noms de rues dédiés aux scientifiques »

- 2001 « La Nature, quelle artiste »

- 2001 « Paysage du monde, paysage d’Anjou »

- 2000 « Le pétrole dans tous ces états », Fête de la Science

- 2000 « La ménagerie du roi René »

- 1999 « Trésors botaniques d’Angers »

- 1999 « Le petit peuple des champs et des bois », photographies de Michel Beucher

- 1998 « Rêveur au long cours », installations de Richard Rak[53]

- 1996 « Ages et images de la terre »

- 1994 « Baleines en vue »

- 1993 « Point Info dinosaures »

- 1990 « Roc en Pail – 50 000 ans de préhistoire angevine », une exposition présentant les résultats des fouilles archéologiques de Michel Gruet dans le gisement moustérien de Roc-en-Pail ; une partie de cette exposition est encore visible dans l’exposition permanente du Muséum[54]

Fréquentation

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11 410 | 16 976 | 15 235 | 15 400 | 13 887 | 11 295 | 14 553 | 15 550 | 16 025 | 17 068 | 13 751 | 18 838 | 17 448 | 24 432 | 21 903 | 21 039 | 23 942 | 25 393 | 27 685 | 13 896 | 19 664 | 28 000 |

Directeurs-Conservateurs

Muséum

- Joseph-Étienne Renou, 1798-1809

ouverture au public 1801 - Toussaint Bastard, 1809-1816 a

- Toussaint Grille, juin- (par intérim) - François Richard de Tussac, 1816-1822 a

- Guilloteau, directeur de facto, 1809-1821

- Desvaux, directeur de facto, 1821 - Auguste Nicaise Desvaux, 1822-1838 a

- Alexandre Boreau, 1838-1875 a

- Émile Lieutaud, 1875-1881 (1re fois) a

- Deloche, officieusement directeur, 1875-1881 - Édouard Louis Trouessart, 1881-1885

- Émile Lieutaud, 1885-1895 (2e fois) b

- Georges Bouvet, 1895-1929 c

- Olivier Couffon, 1929-1937 b

- Joseph Péneau, 1937-1944 b

- Philippe Maury, 1944-1976 d

- Michel Gruet, 1976-1990 e

- Catherine Lesseur, -1993 (par intérim) - Robert Jullien, 1993-2000

- Vincent Dennys, 2001-2015

- Benoît Mellier, janvier- (par intérim) - Anne Esnault, depuis 2017

rattachement aux Musées d'Angers en 2017

Musée Botanique

- Albert Gaillard, 1898-1903

- Georges Bouvet, 1904-1929 c

- Ernest Préaubert, 1930-1933

- Georges Bioret, 1934-1953

- Robert Corillion, 1953-1956 (1re fois)

- Philippe Maury, 1957-1976 d

- Robert Corillion, 1977-1988 (2e fois)

- Denise Moreau, 1988-2010

rattachement au Muséum en 2005

a en même temps Directeur du Jardin des plantes d’Angers

b en même temps Directeur du musée Paléontologique (créé 1885)

c Georges Bouvet a été en même temps Directeur du Muséum et du musée Paléontologique (1895-1929), Directeur du Jardin des plantes (1895-1929) et Directeur du musée Botanique (1904-1929)

d Philippe Maury a été en même temps Directeur des musées Paléontologique et Zoologique (créé 1958) et Directeur du musée Botanique

e Directeur des musées Paléontologique et Zoologique, réunis en 1990

Notes et références

- Notice no PA00135543, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Muséum des Sciences Naturelles », sur angers.fr (consulté le ).

- Le Courrier de l'Ouest : Le 20000e visiteur au muséum des Sciences naturelles

- Thomas Rouillard, La Biodiversité au Muséum, voyage dans les collections, Ville d'Angers, (ISBN 978-2-9529459-3-6)

- Olivier Couffon, « Le Musée d’histoire naturelle d’Angers (1791-1905) », Revue de l’Anjou, , p. 88

- Robert Jullien et Benoît Mellier, « Joseph-Étienne Renou, premier conservateur du muséum d'Angers (1740-1809) », Archives d'Anjou, vol. 3, , p. 105-115 (ISBN 2-9511974-2-X)

- Olivier Couffon, « Le Musée d'histoire naturelle d’Angers (1791-1905) », Revue de l’Anjou, , p. 231

- Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 2e, J.-B. Dumoulin, Libraire (Paris) - P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), , p. 38

- « Missions », sur Muséum national d'Histoire naturelle (consulté le ).

- Statuts de l’ICOM art.2 §.1 http://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2/

- Base Muséofile des musées de France, site culture.gouv.fr, http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=TOUT&VALUE_98=angers&NUMBER=8&GRP=0&REQ=%28%28angers%29%20%3aTOUT%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=All

- Le Guide : Angers, ville d’art et d’histoire, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, (ISBN 978-2-7577-0268-0), p. 99

- « angers.fr/vivre-a-angers/cultu… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Thibault Gaultier, Pierre-Louis David, Margency 1756 - Angers 1821, sculpteur ornemaniste, Mémoire de maîtrise, Université de Paris IV, , p. 328 et 342-354

- Louis Germain, « Les Jardins et les Parcs publics d'Angers », Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale, vol. 21e année, nos 239-240, , p. 365-386, p. 376

- « angers.fr/vie-pratique/culture… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Collections en Ligne - consultation », sur Tela Botanica (consulté le ).

- « Natural Sciences Museum of Angers », sur recolnat.org (consulté le ).

- Thomas Rouillard, « La xylothèque de Guyane du Muséum d'Angers », Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou, vol. XXII, , p. 77-86

- Serge Braud, Les Araignées de Maine-et-Loire, Inventaire et Cartographie, Mauges Nature, Bulletin de Synthèse n°7, (ISSN 1269-4592)

- http://www.officiel-galeries-musees.com/musee/museum-d-histoire-naturelle-1

- Pierre-Louis Augereau, Angers Mystérieux, Éditions Cheminements, (ISBN 2-84478-055-5), p. 45

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-grande-parade-des-animaux-au-musee-5894465

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/les-herbiers-ces-tresors-desseches-et-oublies-5605722

- « katrinbackes.com/projects/anim… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Angers. De drôles d'oiseaux vont se poser au Muséum des sciences naturelles », sur maville.com (consulté le ).

- (en) « Esclavage Memoire - La Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage », sur Esclavage Memoire (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/les-bestioles-danjou-au-museum-3309470

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/graveurs-naturalis-espece-en-voie-dexposition-3157751

- http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/exposition-sols-fertiles-vies-secretes

- https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-museum-revisite-lhistoire-des-zoos-humains-2743878

- https://presse.angers.fr/dossier/exposition-traces-des-absents-dhelene-gay-au-museum

- https://angers.maville.com/sortir/infos_-angers.-expo-le-recolement-ca-colle-10-ans-de-recolement-des-collection_52728-2633360_actu.Htm

- http://www.helenebenzacar.com/galerie

- https://presse.angers.fr/private/uploads/piecesjointes/dp-flore-catherine-brasebin.pdf

- https://presse.angers.fr/dossier/especes-en-folie-exposition-du-museum-des-sciences-naturelles

- « Alarme et camouflage : Nouvelle exposition au muséum - Actualité Angers Villactu », sur Angers.Villactu.fr, (consulté le ).

- https://cedric.galerie-creation.com/cedric-pollet-ecorce-r-1035993.htm

- https://presse.angers.fr/private/uploads/piecesjointes/dp-artdici.pdf

- « New exhibition at the Natural History Museum in Angers, France / Laurent Geslin », sur Laurent Geslin, (consulté le ).

- « Tous les événements », sur Anjou Tourisme (consulté le ).

- https://presse.angers.fr/dossier/biodiversite-le-museum-sort-de-sa-reserve

- « En complément de l`exposition Darwin, mission Galápagos », sur studylibfr.com (consulté le ).

- https://presse.angers.fr/private/uploads/piecesjointes/dp-crochet.pdf

- http://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/expositions-archives/l-anjou-sous-nos-pieds/index.html

- https://presse.angers.fr/private/uploads/piecesjointes/jvicartcurieuses-invitees.pdf

- https://presse.angers.fr/private/uploads/piecesjointes/dp-izzo.pdf

- « Angers. Drôles d’animaux exposés au Muséum », Ouest-France, no 19088, , p. 14

- Terre des Sciences, « Carl Linné – Profession : naturaliste », sur sciences.fr, (consulté le ).

- https://www.helenebenzacar.com/galerie/annee-2005/2005-serie-1

- Anne Marie CHRISTAKIS, « Quelques hologrammes remarquables au Muséum d'Angers », sur blog.com, le blog museeholographie par : Anne Marie, (consulté le ).

- http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/VAA278_01.pdf

- http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/FRAC049007_Fi_06Fi_tt.htm

- Michel Gruet, Roc-en-Pail : 50 000 ans de Préhistoire angevine. Catalogue d’exposition, Angers, Topgraphic-Publigraphic,

- « Fréquentation des Musées de France », sur gouv.fr (consulté le ).