Modernité comportementale

La modernité comportementale[1] est un ensemble de caractéristiques cognitives et comportementales qui distinguent l'Homme moderne des autres espèces et populations humaines préhistoriques dites archaïques. Quoique la définition soit souvent débattue, de nombreux chercheurs s'accordent sur le fait que le comportement humain moderne est caractérisé par l'association de la pensée abstraite, la capacité de planification, l'extension du réseau humain des individus, la pensée symbolique (art, parure, musique…), l'inhumation ou les rituels autour des morts, la fabrication d'outils lithiques avancés, par exemple issus du débitage lamellaire, le développement d'une industrie sur os d'animaux, bois de cerf, ivoire, etc.[2] - [3] Ces comportements et innovations technologiques sont sous-tendus par des fondements cognitifs qui ont été acquis au cours de la Préhistoire.

Aujourd'hui, les universaux humains sont notamment l'appartenance culturelle, le respect de normes sociales, le langage, l'aide et la coopération entre proches (famille, clan), etc.[4] - [5]. De nombreux chercheurs pensent que le développement de ces caractéristiques comportementales modernes sont les facteurs qui ont permis le remplacement des autres espèces et populations humaines du Pléistocène supérieur, telles que l'Homme de Néandertal en Europe ou l'Homme de Denisova en Asie, par l'Homme moderne quand il s'est déployé sur tous les continents jusqu'à peupler la totalité de la planète[3] - [6].

En raison de la diversité des fossiles humains récents et des vestiges archéologiques associés, il existe plusieurs théories sur l'émergence de la modernité comportementale. On peut les ranger en deux courants : les approches gradualistes et les approches de rupture cognitive. La théorie du Paléolithique supérieur propose que la modernité comportementale apparaisse brutalement, du fait d'une ou de plusieurs mutations génétiques entrainant un basculement cognitif, entre 50 et 40 000 ans AP[7]. D'autres modèles avancent que la modernité comportementale est plutôt issue d'une évolution graduelle, perceptible dès la fin du Paléolithique moyen en Afrique. Dans tous les cas, les comportements humains préhistoriques ne sont perceptibles qu'à travers leurs traces archéologiques, le plus souvent lacunaires[2] - [3] - [8] - [9] - [10].

Définition

Afin de classifier les traits qui doivent être considérés comme des comportements « humains modernes », il convient de définir les traits universels parmi les groupes humains actuels. En matière d'universaux culturels humains, on peut citer la pensée abstraite, la capacité à la planification, le travail en collaboration, la décoration corporelle ainsi que l'usage et le contrôle du feu. En parallèle, les humains s'appuient énormément sur l'apprentissage social[11] - [12]. L'ensemble de ces traits distinguent la culture humaine de l'apprentissage des animaux. De plus, le recours à l'apprentissage social est peut-être en partie responsable de l'adaptation rapide des humains à de nombreux environnements en dehors de l'Afrique. Comme les universaux culturels se retrouvent dans toutes les cultures, y compris dans certains des groupes autochtones les plus isolés, ces traits doivent avoir évolué ou être apparus en Afrique avant l'expansion d'Homo sapiens en dehors du continent[13] - [14] - [15] - [16].

Archéologiquement, un certain nombre d'éléments empiriques ont été utilisés comme indicateurs du comportement humain moderne. Même s'ils sont débattus[17], ceux cités ci-après sont généralement admis[3] - [7] :

- l'enterrement ou la crémation des morts ;

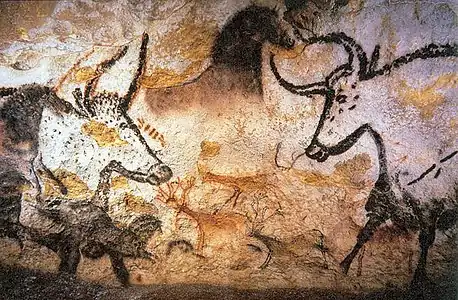

- l'art figuratif (art pariétal, pétroglyphes, dendroglyphes, figurines) ;

- l'usage systématique de pigments tels que l'ocre pour la décoration corporelle ;

- les bijoux et ornements corporels, tels que les colliers de coquillages nassarius ;

- le transport de ressources sur de longues distances ;

- l'utilisation des os en tant qu'outils ;

- l'utilisation de fines lamelles lithiques ;

- l'utilisation d'outils composites, associant plusieurs matériaux ;

- la pêche, au-delà du simple ramassage de coquillages marins.

En revanche, la domestication du feu, au sens de sa production à volonté dans des foyers organisés, est acquise sur plusieurs continents dès 400 000 ans environ, avant même l'apparition d'Homo sapiens[18].

Critiques

Plusieurs critiques ont été formulées à l'encontre du concept de modernité comportementale, tant méthodologiques que philosophiques[3] - [17]. Shea par exemple, met en avant plusieurs problèmes en rapport avec le concept, arguant que la terminologie de « variabilité comportementale » conviendrait mieux aux preuves archéologiques. L'utilisation d'une liste de critères fait courir le risque d'un biais taphonomique, certains sites pouvant fournir plus d'artefacts que d'autres malgré une population similaire ; de la même manière, une telle liste peut être ambiguë quant à la manière dont il est possible d'en identifier les éléments sur le terrain[17]. Le même attire l'attention sur le fait que la pression démographique, les changements culturels ou les modèles d'optimalité, comme ceux de l'écologie comportementale, pourraient mieux prédire les changements dans les types d'outils ou les stratégies de subsistance que la notion du passage d'un comportement « archaïque » à un comportement dit « moderne ». Certains chercheurs affirment qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur l'identification des artefacts incontestablement ou purement symboliques, car ils sont les vrais marqueurs du comportement humain moderne[3].

Théories et modèles

Modèle du Paléolithique supérieur tardif, ou modèle de la révolution

Le « modèle du Paléolithique supérieur tardif » ou « modèle de la révolution Paléolithique » renvoie à l'idée que, bien qu'Homo sapiens apparaisse en Afrique il y a environ 300 000 ans, il ne devient, cognitivement ou en termes de comportements, « moderne » qu'à partir de 50 000 ans, ce qui conduit à son expansion en Eurasie[7] - [19] - [20]. Les auteurs concernés notent que les traits cognitivo-comportementaux, représentatifs de la modernité comportementale, ne sont présents conjointement que vers 50 à 40 000 ans AP. Richard Klein, en 1995, montre notamment que les preuves de la pratique de la pêche, celles de l'utilisation des outils en os, ainsi que la diversité des artefacts et l'existence de tombes élaborées sont toutes absentes avant ce moment[7]. Bien que des assemblages d'avant 50 000 ans montrent déjà une notable diversité, les assemblages d'outils réellement modernes n'apparaissent en Europe qu'à partir de 48 000 ans[19]. Selon les tenants de cette théorie, l'art ne devient réellement habituel qu'après ce moment, ce qui signifie le passage du statut d'humain archaïque à celui d'humain moderne[7]. Ils avancent qu'un changement neurologique ou génétique, tel que celui permettant l'émergence du langage complexe, lié au gène FOXP2 ou « gène de la parole », aurait causé ce changement révolutionnaire de notre espèce[7] - [20].

Autres modèles

En opposition avec le modèle du « saut vers la cognition » qui se serait produit chez les humains anciens, d'autres auteurs, telle Alison Brooks (en), qui travailla à l'origine sur l'archéologie africaine, mettent en avant l'accumulation progressive de comportements « modernes », qui aurait commencé bien avant les 50 000 ans avancés par les tenants de la révolution du Paléolithique supérieur[2] - [3] - [21]. Howieson's Poort, Blombos et d'autres sites archéologiques sud-africains, par exemple, recèlent des preuves de l'exploitation de ressources marines, de l'existence d'échanges ainsi que des ornementations abstraites datant d'au moins 80 000 ans[2] - [8]. Compte tenu des éléments recueillis en Afrique et au Moyen-Orient, plusieurs hypothèses ont été émises pour décrire la transition progressive d'un comportement humain simple vers un comportement humain complexe. Quelques auteurs repoussent l'apparition de la modernité comportementale jusqu'aux alentours de 80 000 ans avant le présent, afin de prendre en compte les données provenant d'Afrique du Sud[21].

D'autres chercheurs[2] - [3] décrivent les humains anatomiquement modernes comme cognitivement identiques aux humains actuels, et avancent que la modernité comportementale est le résultat de milliers d'années d'adaptation culturelle et d'apprentissage. Francesco D'Errico et d'autres pensent avoir trouvé des preuves de manifestations de modernité culturelle chez Néandertal[6], lequel présente des traits similaires à ceux considérés comme des marqueurs du comportement humain moderne ; les chercheurs affirment donc que la modernité comportementale trouverait en fait ses racines parmi nos ancêtres du genre Homo[22]. Si les humains modernes et Néandertal présentent tous les deux des capacités à l'art abstrait et à la fabrication d'outils complexes, la modernité comportementale ne peut être un caractère dérivé propre à notre espèce. Les auteurs avancent que la théorie de la « révolution humaine » reflète un grave biais eurocentrique. Ils exposent que les traces archéologiques les plus récentes prouvent que les humains, qui ont évolué en Afrique depuis 300 ou même 400 000 ans, commencèrent dès ce moment à acquérir des caractéristiques cognitives et comportementales « modernes ». Sont visés notamment les lames en pierre et la technologie des microlithes, les outils en os, l'expansion géographique, la chasse spécialisée, l'utilisation des ressources aquatiques, les échanges à longue distance, l'usage des pigments, l'art et la décoration. Ces objets et pratiques ne sont pas conjointement et soudainement apparus comme le prévoit la théorie de la révolution, mais se retrouvent sur des sites largement séparés dans le temps et dans l'espace. Cela suggère un assemblage graduel de comportements humains modernes en Afrique, puis son « exportation » ultérieure vers les autres régions du Vieux Monde.

Entre les deux extrêmes, une position intermédiaire — incarnée par Chris Henshilwood[23], Curtis Marean[24], Ian Watts[25] et d'autres — consiste à admettre qu'il y a eu une forme de « révolution de la modernité humaine », qu'elle a eu lieu en Afrique, mais qu'elle a pris des dizaines de milliers d'années. Dans ce contexte, le terme de « révolution » ne signifie pas qu'il y a eu une mutation soudaine, mais plutôt un développement historique, plus rapide que l'évolution darwinienne classique, mais trop lent pour être consécutif à un seul événement génétique ou autre[26]. Ces archéologues notent en particulier l'apparition relativement soudaine des crayons d'ocre et des colliers en coquillages, utilisés, semble-t-il, à des fins cosmétiques. Ils voient l'organisation symbolique de la vie sociale comme un élément clé de l'évolution humaine. La découverte, dans des sites comme ceux de Blombos et de Pinnacle Point, en Afrique du Sud, de coquillages percés, de pigments et d'autres signes que les humains de l'époque pratiquaient l'ornementation personnelle est placée dans une fenêtre temporelle allant de 70 à 160 000 ans, démarrant donc au cœur du Middle Stone Age. Ces auteurs suggérent que l'émergence d'Homo sapiens coïnciderait avec la transition vers la cognition et le comportement moderne[27]. Au lieu de considérer l'émergence du langage comme une révolution, cette école de pensée l'attribue à un processus social, culturel et cognitif évolutif plutôt qu'à une mutation génétique.

Un autre point de vue, celui notamment de Francesco D'Errico[28] et João Zilhão[29], adopte une perspective multi-espèces, avançant que des preuves de l'utilisation de symboles culturels se retrouvent aussi sur des sites néandertaliens, indépendamment de toute influence humaine « moderne ».

Les modèles d'évolution culturelle mettent en lumière que, malgré des traces de modernité antérieures à 50 000 ans, cette modernité ne s'exprime pleinement qu'à partir de ce moment. La petite taille des populations n'aurait peut-être pas permis l'émergence de caractéristiques sociales complexes[9] - [10] - [11] - [12]. Selon certains[9], tant que la densité de population n'est pas significative, les caractéristiques complexes ne peuvent s'exprimer vraiment. À l'appui, il convient de noter que certains éléments génétiques semblent montrer une importante augmentation de population avant les migrations hors d'Afrique[20]. Des taux élevés d'extinction dans une population donnée peuvent également faire considérablement diminuer la diversité des caractéristiques culturelles, indépendamment des capacités cognitives des intéressés[10].

Enfin, la théorie bicamérale, hautement spéculative, expose qu'un saut culturel (plutôt que génétique) se serait produit à l'âge du bronze, faisant passer l'esprit humain d'une forme cognitive d'où était absente la conscience de soi à une forme d'esprit où serait apparue la conscience de soi. Cette théorie s'appuie sur les écrits de l'âge du bronze, où serait pour la première fois mentionnée la notion de « soi », laquelle aurait remplacée la « voix des dieux » en tant que forme principale de la cognition humaine. Cette théorie non conventionnelle n'est pas largement acceptée, mais suscite sporadiquement un regain d'intérêt.

Preuves archéologiques

Afrique

Avant que l'origine africaine de l'Homme moderne soit largement acceptée, il n'y avait pas de consensus quant à l'endroit où avait évolué l'espèce humaine et, par conséquent, sur l'endroit où était apparu le comportement humain moderne. Désormais, l'archéologie africaine est devenue fondamentale dans la recherche des origines de l'humanité. Dans la mesure où l'expansion en Eurasie, il y a environ 50 000 ans, est déjà le fait d'humains « modernes »[19], la question est de savoir si la modernité comportementale est apparue en Afrique bien avant 50 000 ans, comme une révolution du Paléolithique tardif ayant entraîné la migration hors d'Afrique, ou si elle s'est produite hors d'Afrique puis s'y est diffusée en retour.

Des traces d'images abstraites, de stratégies de subsistance élaborées et d'autres comportements modernes ont été découverts en Afrique, au sud et au nord. La grotte de Blombos, par exemple, est célèbre pour ses plaques d'ocre rectangulaires gravées de lignes géométriques, datées de 77 000 ans[30]. Des perles et d'autres objets ornementaux ont été trouvés au Maroc, datés de 130 000 ans ; de même, la grotte des foyers, en Afrique du Sud, a livré des perles datant de plus de 50 000 années[2].

Des stratégies de subsistance élargies comme la chasse au gros gibier et la diversification subséquente des outils sont considérées comme des signes de modernité comportementale. De nombreux sites sud-africains ont montré une capacité à exploiter les ressources aquatiques, poissons et coquillages. À Pinnacle Point en particulier, on trouve des traces d'exploitation de ressources marines datant de 120 000 ans, peut-être en réponse aux conditions arides de l'intérieur des terres[8]. Devenir dépendant de dépôts prévisibles de coquillages, par exemple, pourrait réduire la mobilité et faciliter l'émergence de systèmes sociaux complexes ainsi que celle du comportement symbolique. La grotte de Blombos et le site 440 au Soudan montrent tous deux des signes de pêche. Les changements taphonomiques dans les squelettes de poissons de la grotte de Blombos ont été interprétés comme une capture de poissons vivants, un comportement humain manifestement intentionnel[2].

Les humains d'Afrique du Nord, à Nazlet Sabaha, Égypte, ont, dès 100 000 ans AP, pratiqué l'exploitation minière de chert pour la confection d'outils en pierre[31].

Europe

Alors qu'elle était traditionnellement considérée comme une illustration du modèle de la révolution paléolithique[7], l'archéologie européenne a montré que la chose était plus complexe qu'envisagé. Plusieurs technologies différentes de façonnage d'outils en pierre sont présentes au moment de l'expansion de l'homme moderne en Europe, ce qui indique des comportements modernes. La culture aurignacienne, par exemple, est généralement considérée comme une preuve de comportement humain pleinement moderne[32] - [33]. La découverte de complexes de transition, tel le proto-aurignacien, montre que les humains passent par des étapes dans l'innovation[32]. Si, comme on le pense généralement, des groupes humains montrant des signes de pleine modernité comportementale migrèrent vers l'Europe orientale à partir de 48 000 ans, alors les changements cognitifs correspondants auraient pu se répandre en retour vers l'Afrique, ou bien ils s'étaient déjà produits en Afrique avant l'expansion.

Face au corpus de preuves de plus en plus important montrant que l'Homme de Néandertal possédait une culture artistique, des capacités cognitives élevées et la capacité à façonner des outils complexes, quelques chercheurs ont retenu un modèle multi-espèces concernant la modernité comportementale[6] - [22] - [34]. Les Néandertaliens ont souvent été considérés comme se situant dans une impasse évolutive, des cousins simiesques moins avancés que leurs contemporains Sapiens. Leurs représentations artistiques étaient considérées comme de pâles imitations de l'art rupestre des H. sapiens. Néanmoins, les traces archéologiques européennes montrent une grande variété d'artefacts artistiques appartenant au Châtelperronien et attribués à Néandertal. Ainsi, le site de la grotte du Renne a produit des dents d'ours, de loups et de renards gravées, percées ou incisées, de l'ocre et d'autres symboles[34]. Bien que les traces d'enterrement soient peu nombreuses et controversées, il existe des indices de l'existence de rituels funéraires[22]. Il y a deux options pour décrire le comportement symbolique de Néandertal : soit il a copié la culture des humains modernes, soit il possédait des traditions culturelles compatibles avec la notion de modernité comportementale. Même s'il n'a fait que copier, ce qui est discuté par plusieurs auteurs[6] - [22], cela montre néanmoins une capacité culturelle proche de la modernité comportementale. Si Néandertal est, lui aussi, « comportementalement moderne », alors cela ne peut être un caractère dérivé propre à notre espèce.

Asie

La plupart des débats autour de la modernité comportementale se sont concentrés sur l'Afrique et l'Europe mais l'Est asiatique retient de plus en plus l'attention. Cette région offre une occasion unique pour tester les différentes hypothèses démographiques[35]. À la différence de l'Europe, où l'expansion initiale de Sapiens venu d'Afrique se produit à partir de 48 000 ans, il existe en Chine une mandibule fragmentaire attribuée à Homo sapiens datée de 110 000 ans (grotte de Zhiren)[36]. Cela remet en cause l'hypothèse de la modernité comportementale comme moteur de la migration.

L'étude des outils lithiques est particulièrement intéressante dans l'Est asiatique. Après l'expansion d'Homo ergaster hors d'Afrique il y a environ 1,5 million d'années, la culture acheuléenne ne semble pas se diffuser au-delà de l'Inde actuelle, selon la théorie de la ligne de Movius. De la même manière, les cultures lithiques de mode 3, telles que le Moustérien, n'apparaissent en Chine que tardivement[37]. Ce retard de l'Asie orientale dans la technologie lithique a été expliqué par une succession d'effets fondateurs et par la faible densité de population[38]. Bien que les complexes d'outils soient manquants ou fragmentaires comparativement à l'Europe, il existe d'autres preuves de modernité comportementale. Par exemple, le peuplement de l'archipel japonais offre l'occasion d'investiguer l'usage précoce d'embarcations. Bien qu'un site, celui de Kanedori sur l'île d'Honshū, suggère l'utilisation d'embarcations il y a 84 000 ans, il n'y a aucune autre preuve de la présence d'humains au Japon avant 50 000 ans[35].

Le système karstique de Zhoukoudian, près de Pékin, fouillé depuis les années 1920, a livré de précieuses données sur le comportement humain ancien en Chine du Nord. Quoique le sujet soit discuté, il est possible qu'il existe des tombes et des restes humains enterrés volontairement, datant de 34 à 20 000 ans[35]. Ces restes sont associés à des ornements sous forme de perles et de coquillages travaillés, suggérant un comportement lié à la pensée symbolique. Aux côtés des éventuelles tombes, de nombreux autres objets symboliques comme des dents d'animaux perforées et des perles, certaines teintes en ocre rouge, ont été trouvés à Zhoukoudian[35]. À ce jour, les vestiges archéologiques trouvés en Asie orientale ne montrent guère de preuves de modernité comportementale avant 50 000 ans, mais les fouilles archéologiques portant sur la Préhistoire sont encore embryonnaires dans de nombreux pays de cette région.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Behavioral modernity » (voir la liste des auteurs).

- (en) Ravi Korisettar, Early Human Behaviour in Global Context. The Rise and Diversity of the Lower Palaeolithic Record, Routledge, coll. « One World Archaelogy » (no 28), (lire en ligne)

- (en) Sally McBrearty et Allison Brooks, « The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior », Journal of Human Evolution, vol. 39, , p. 453–563 (DOI 10.1006/jhev.2000.0435)

- (en) Christopher Henshilwood et Curtis Marean, « The Origin of Modern Human Behavior: Critique of the Models and Their Test Implications », Current Anthropology, vol. 44, no 5, , p. 627–651 (DOI 10.1086/377665)

- (en) Kim Hill, « The Emergence of Human Uniqueness: Characters Underlying Behavioral Modernity », Evolutionary Anthropology, vol. 18, , p. 187–200 (DOI 10.1002/evan.20224)

- (en) R. G. Klein, The human career : human biological and cultural origins, University of Chicago Press,

- (en) F. D'Errico, « Neanderthal Acculturation in Western Europe? A Critical Review of the Evidence and Its Interpretation », Current Anthropology, vol. 39, no S1, , S1-S44 (DOI 10.1086/204689)

- (en) Richard Klein, « Anatomy, behavior, and modern human origins », Journal of World Prehistory, vol. 9, , p. 167–198 (DOI 10.1007/bf02221838)

- (en) Curtis Marean, « Early human use of marine resources and pigment in South Africa during the Middle Pleistocene », Nature, vol. 449, , p. 905–908 (DOI 10.1038/nature06204)

- (en) Adam Powell, « Late Pleistocene Demography and the Appearance of Modern Human Behavior », Science, vol. 324, , p. 1298–1301 (DOI 10.1126/science.1170165)

- (en) Luke Premo et Steve Kuhn, « Modeling Effects of Local Extinctions on Culture Change and Diversity in the Paleolithic », Plos One, vol. 5, no 12, , e15582 (DOI 10.1371/journal.pone.0015582)

- (en) Robert Boyd et Peter Richerson, Culture and the Evolutionary Process, University of Chicago Press, , 2e éd., 331 p. (ISBN 978-0-226-06933-3, lire en ligne)

- (en) Wataru Nakahashi, « Evolution of improvement and cumulative culture », Theoretical Population Biology, vol. 83, , p. 30–38 (DOI 10.1016/j.tpb.2012.11.001)

- (en) Nicholas Wade, « Early Voices: The Leap to Language », New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- (en) David Buller, Adapting minds : evolutionary psychology and the persistent quest for human nature, Cambridge, Mass., PMIT Press, , 550 p. (ISBN 0-262-02579-5), p. 468

- (en) « 80,000-year-old Beads Shed Light on Early Culture », sur livescience.com, (consulté le )

- (en) « Three distinct human populations », sur accessexcellence.org (consulté le )

- (en) John Shea, « Homo sapiens Is as Homo sapiens Was », Current Anthropology, vol. 52, no 1, , p. 1–35 (DOI 10.1086/658067)

- Henry de Lumley, La Domestication du feu aux temps paléolithiques, Paris, Éditions Odile Jacob,

- (en) John Hoffecker, « The spread of modern humans in Europe », PNAS, vol. 106, no 38, , p. 16040–16045 (DOI 10.1073/pnas.0903446106)

- (en) Ian Tattersall, « Human origins: Out of Africa », PNAS, vol. 106, no 38, , p. 16018–16021 (DOI 10.1073/pnas.0903207106)

- (en) Robert Foley et Marta Lahr, « Mode 3 Technologies and the Evolution of Modern Humans », Cambridge Archaeological Journal, vol. 7, no 1, , p. 3–36 (DOI 10.1017/s0959774300001451)

- (en) Francesco D'Errico, « The Invisible Frontier. A Multiple Species Model for the Origin of Behavioral Modernity », Evolutionary Anthropology, vol. 12, , p. 188–202 (DOI 10.1002/evan.10113)

- (en) C. S. Henshilwood, F. d'Errico, R. Yates, Z. Jacobs, C. Tribolo, G. A. T. Duller, N. Mercier, J. C. Sealy, H. Valladas, I. Watts et A. G. Wintle, « Emergence of modern human behavior: Middle Stone Age engravings from South Africa », Science, vol. 295, , p. 1278–1280 (DOI 10.1126/science.1067575)

- (en) C. Henshilwood et C. W. Marean, « The origin of modern human behavior », Current Anthropology, vol. 44, no 5, , p. 627–651 (DOI 10.1086/377665)

- (en) Ian Watts, « Red ochre, body painting, and language: interpreting the Blombos ochre », dans R. Botha et C. Knight (éds), The Cradle of Language, Oxford University Press, , p. 62-92

- (en) P. A. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef et C. Stringer (éds.), Rethinking the Human Revolution : new behavioural and biological perspectives on the origin and dispersal of modern humans, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research,

- (en) C. S. Henshilwood et B. Dubreuil, « Reading the artifacts: gleaning language skills from the Middle Stone Age in southern Africa », dans R. Botha et C. Knight (éds.), The Cradle of Language, Oxford University Press, , p. 41-61

- (en) F D'Errico, « The invisible frontier: a multiple species model for the origin of behavioral modernity », Evolutionary Anthropology, vol. 12, , p. 188–202 (DOI 10.1002/evan.10113)

- (en) J Zilhão, « Neandertals and moderns mixed, and it matters », Evolutionary Anthropology, vol. 15, , p. 183–195 (DOI 10.1002/evan.20110)

- (en) Christopher Henshilwood, « Emergence of Modern Human Behavior: Middle Stone Age Engravings from South Africa », Science, vol. 295, no 5558, , p. 1278–1280 (DOI 10.1126/science.1067575)

- (en) Yvan Dionne, « 5 oldest mines on thé World: A casual survey », sur promine.com,

- (en) Olaf Joris et Martin Street, « At the end of the 14C time scaledthe Middle to Upper Paleolithic record of western Eurasia », Journal of Human Evolution, vol. 55, , p. 782–802

- (en) M. Anikovich, « Early Upper Paleolithic in Eastern Europe and Implications for the Dispersal of Modern Humans », Science, vol. 315, no 5809, , p. 223–226 (DOI 10.1126/science.1133376)

- (en) Oscar Moro Abadia et Manuel R. Gonzalez Morales, « Redefining Neanderthals and art: an alternative interpretation of the multiple species model for the origin of behavioral modernity », Oxford Journal of Archaeology, vol. 29, no 3, , p. 229–243 (DOI 10.1111/j.1468-0092.2010.00346.x)

- (en) Christopher Norton et Jennie Jin, « The Evolution of Modern Human Behavior in East Asia: Current Perspectives », Evolutionary Anthropology, vol. 18, , p. 247–260 (DOI 10.1002/evan.20235)

- (en) Wu Liu, « Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia », PNAS, vol. 107, no 45, , p. 19201–19206 (DOI 10.1073/pnas.1014386107)

- (en) Christopher Norton et K. Bae, « The Movius Line sensu lato (Norton et al. 2006) further assessed and defined », Journal of Human Evolution, vol. 55, , p. 1148–1150 (DOI 10.1016/j.jhevol.2008.08.003)

- (en) Stephen Lycett et Christopher Norton, « A demographic model for Palaeolithic technological evolution: The case of East Asia and the Movius Line », Quaternary International, vol. 211, , p. 55–65 (DOI 10.1016/j.quaint.2008.12.001)

Bibliographie

- (en) Steven Mithen, The Prehistory of the Mind : The Cognitive Origins of Art, Religion and Science, Thames & Hudson, , 288 p. (ISBN 978-0-500-28100-0).

- (en) John Noble Wilford, « Artifacts in Africa Suggest An Earlier Modern Human », The New York Times, (lire en ligne).

- (en) Will Knight, « Tools point to African origin for human behaviour », New Scientist, (lire en ligne).

- (en) John Noble Wilford, « Key Human Traits Tied to Shellfish Remains », The new York Times, (lire en ligne).

- (en) Brian Handwerk, « "Python Cave" Reveals Oldest Human Ritual, Scientists Suggest », National Geographic, (lire en ligne).