Malaunay

Malaunay est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

| Malaunay | |||||

Vue de la mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Normandie | ||||

| Département | Seine-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rouen | ||||

| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | ||||

| Maire Mandat |

Guillaume Coutey 2020-2026 |

||||

| Code postal | 76770 | ||||

| Code commune | 76402 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Malaunaysiens | ||||

| Population municipale |

6 160 hab. (2020 |

||||

| Densité | 666 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 31′ 37″ nord, 1° 02′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 34 m Max. 169 m |

||||

| Superficie | 9,25 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Rouen (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Rouen (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Notre-Dame-de-Bondeville | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Normandie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.malaunay.fr/ | ||||

Elle est l'une des 108 communes de la Métropole Rouen Normandie. Située sur la vallée du Cailly, à 15 km de Rouen, c'est une commune périurbaine de 6 216 habitants.

Engagée depuis les années 2010 dans une démarche globale de transition écologique, elle est labelisée Cit'ergie.

Géographie

Localisation

Malaunay [prononce malonɛ] est une commune située en vallée du Cailly, à 12 km au nord de Rouen et 154 km de Paris, dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie. Elle fait partie de la Métropole Rouen-Normandie qui regroupe 71 communes. Ses habitants sont les Malaunaysiens, au nombre de 6176 au 1er janvier 2019.

Morphologie Urbaine

La commune est traversée par le Cailly (l'antique maronna des Romains) et la Clérette.

Son territoire s'étend sur les plateaux, agricoles et résidentiels.

La forêt occupe 21% du territoire Malaunaysien.

Communes limitrophes

Malaunay est limitée par les communes suivantes : Eslettes, Montville, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Houppeville, Le Houlme, Saint-Jean du Cardonnay, Pissy-Poville.

Transports et communications

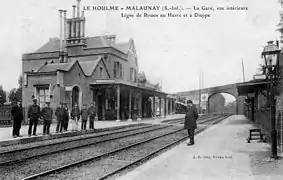

La voiture reste le mode principal de transport sur le territoire Malaunaysien, même si le vélo se développe très doucement. L’alternative à la route est la voie ferrée : la ville est desservie par les lignes Rouen-Le Havre et Rouen-Dieppe, que l’on prend à la gare de Malaunay-Le Houlme.

La gare de Malaunay - Le Houlme, de la ligne de Paris-Saint-Lazare au Havre est située à proximité sur le territoire de la commune du Houlme.

Le réseau de transport Astuce, exploité par la TCAR, est déployé sur Malaunay :

- le F4 (ligne FAST) qui relie le hameau de Frévaux (Malaunay) jusqu'au Mont-Riboudet-Kindarena (Rouen).

- le 529 qui relie route de Montville (Malaunay) vers la gare routière (Rouen).

- les différentes lignes à vocation scolaire qui desservent les écoles et le collège Jean-Zay (réseau Astuce).

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Malalneit vers 1040[1] - [2], in Malo Alneto en 1172[3].

Il s’agit d’une formation toponymique médiévale composée des éléments Mal- au sens de « mauvais » et de l’ancien français alneit > aunei « aulnaie »[3], c’est-à-dire « lieu planté d'aulnes », arbres qui poussent en zone humide. On peut ainsi interpréter ce toponyme comme « la mauvaise aulnaie »[2] → « le lieu planté d'aulnes de qualité médiocre ».

Histoire

La ville comprenait avant la Révolution les trois paroisses de Saint-Nicolas, Saint-Maurice et Notre-Dame-des-Champs, qui devinrent, des communes indépendantes. Ce n'est qu'en 1813, que les trois communes de Saint-Nicolas, Notre-Dame-des-Champs et Saint-Maurice ont été réunies en une seule en une seule, Malaunay[4].

Hugues de Malaunay signa le la convention des Bourgeois de Rouen avec Philippe Auguste ; il combattit près de ce prince à Bouvines (1214). Tout comme à Montville, la tornade de 1845 causa des destructions à Malaunay.

Le développement industriel de Malaunay est lié à la présence de la rivière du Cailly dont la puissance motrice est utilisée dès le milieu du XVIe siècle pour alimenter les premiers moulins. En 1550, deux moulins à papier sont construits, l'un dans la paroisse de Notre-Dame-des-Champs, l'autre dans la paroisse Saint-Maurice. Jusqu'au début du XIXe siècle, ces moulins sont destinés à l'activité meunière ou papetière. Leur succéderont ensuite les premières filatures. En 1805, on dénombre à Malaunay, une filature de coton, un moulin à blé, et encore six moulins à papier. En 1812, il n'y a plus que trois moulins à papier, les trois autres ayant été reconvertis en filature. Pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, Malaunay connaît une industrialisation effrénée, où l'activité cotonnière prédomine : en 1836, on comptera jusqu'à neuf filatures de coton, une indiennerie, un moulin à papier et une briqueterie. En 1856, l'industrie cotonnière emploie un total de 1 004 personnes. En 1870, sur dix établissements cotonniers, trois seulement sont mixtes, c'est-à-dire pourvus d'une roue hydraulique et d'une machine à vapeur. L'énergie thermique ne supplante définitivement l'énergie hydraulique qu'au début du XXe siècle, lorsque parallèlement se développe le phénomène de concentration des entreprises. La crise qui touche l'activité cotonnière, à partir des années 1860, accentue la précarité des conditions de vie et de travail des ouvriers. Afin de juguler la misère, diverses organisations associatives sont fondées : la Solidarité de Malaunay en 1891, la Solidarité Enfantine en 1897, la Mutuelle Féminine en 1909. Entretemps est créé le syndicat des Travailleurs de l'Industrie Cotonnière de Malaunay (1903). Devant les crises structurelles et conjoncturelles que subit l'activité cotonnière, l'industrie malaunésienne se diversifie : la margarine, le rotin, la ramie, la laine sont les nouveaux produits qui s'implantent dans les filatures désormais désaffectées. Enfin les années 1970 voient la fermeture des derniers sites cotonniers établis sur la commune.

Une histoire digne des plus grands films frappe la petite commune de Malaunay, en 1887, au café Druaux, Poline trouve son mari et son frère morts, elle est suspectée de les avoir empoisonnés. Arrêtée et condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Un an plus tard, dans la même pièce on trouve la femme des successeurs morte, les seconds successeurs ont à leur tour des malaises. Le doute s'installe, on s'intéresse au four à chaux accolé à la maison et l'on constate des fissures dans les murs : le monoxyde de carbone est la cause de ces décès ! Elle fut réhabilitée et elle put récupérer sa fille. Ce fait divers a été utilisé par Jules Mary pour son roman La Pocharde, son livre a eu un énorme succès, de nombreuses éditions ont été publiées, un film en a été tiré.

Deux soldats canadiens meurent pendant la libération de Malaunay en 1945.

Léon Malandin, né à Malaunay en 1849. Ce chef mécanicien de la filature Delamare-Debouteville fit rouler en 1883 la première voiture automobile actionnée par un moteur à explosion.

La révolution industrielle

Le développement industriel de Malaunay est lié à la présence de la rivière du Cailly dont la puissance motrice est utilisée dès le milieu du XVIe siècle pour alimenter les premiers moulins. En 1550, deux moulins à papier sont construits, l'un dans la paroisse de Notre-Dame-des-Champs, l'autre dans la paroisse Saint-Maurice. Jusqu'au début du XIXe siècle, ces moulins sont destinés à l'activité meunière ou papetière. Leur succéderont ensuite les premières filatures.

En 1805, on dénombre à Malaunay, une filature de coton, un moulin à blé, et encore six moulins à papier. En 1812, il n'y a plus que trois moulins à papier, les trois autres ayant été reconvertis en filature. Pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, Malaunay connaît une industrialisation effrénée, où l'activité cotonnière prédomine : en 1836, on comptera jusqu'à neuf filatures de coton, une indiennerie, un moulin à papier et une briqueterie. En 1856, l'industrie cotonnière emploie un total de 1 004 personnes. En 1870, sur dix établissements cotonniers, trois seulement sont mixtes, c'est-à-dire pourvus d'une roue hydraulique et d'une machine à vapeur. L'énergie thermique ne supplante définitivement l'énergie hydraulique qu'au début du XXe siècle, lorsque parallèlement se développe le phénomène de concentration des entreprises. La crise qui touche l'activité cotonnière, à partir des années 1860, accentue la précarité des conditions de vie et de travail des ouvriers. Afin de juguler la misère, diverses organisations associatives sont fondées : la Solidarité de Malaunay en 1891, la Solidarité Enfantine en 1897, la Mutuelle Féminine en 1909. Entretemps est créé le syndicat des Travailleurs de l'Industrie Cotonnière de Malaunay (1903). Devant les crises structurelles et conjoncturelles que subit l'activité cotonnière, l'industrie malaunésienne se diversifie : la margarine, le rotin, la ramie, la laine sont les nouveaux produits qui s'implantent dans les filatures désormais désaffectées. Enfin les années 1970 voient la fermeture des derniers sites cotonniers établis sur la commune.

Une histoire digne des plus grands films frappe la petite commune de Malaunay, en 1887, au café Druaux, Poline trouve son mari et son frère morts, elle est suspectée de les avoir empoisonnés. Arrêtée et condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Un an plus tard, dans la même pièce on trouve la femme des successeurs morte, les seconds successeurs ont à leur tour des malaises. Le doute s'installe, on s'intéresse au four à chaux accolé à la maison et l'on constate des fissures dans les murs : le monoxyde de carbone est la cause de ces décès ! Elle fut réhabilitée et elle put récupérer sa fille. Ce fait divers a été utilisé par Jules Mary pour son roman La Pocharde, son livre a eu un énorme succès, de nombreuses éditions ont été publiées, un film en a été tiré.

Durant le XIXe siècle ces moulins sont utilisés pour l’industrie textile et de nombreux autres sont construits. Dans le livre « ROUEN ROUENNAIS, ROUENNERIES », Eugène Noël évoque un voyage fait en 1827 de Rouen à Clères : « À Malaunay, même agitation, même élan à bâtir. Ce chapelet d’usines devait aller bientôt, sans interruption, de Rouen à Montville si bien que la vallée où se réunissaient les rivières de Clères et de Cailly fut surnommée la petite vallée de Manchester ».

De nombreux anglais s’installent dans la région pour la construction de la voie ferrée Rouen-Le Havre concédée à une société anglaise dès 1840. Les innovations techniques anglaises sont importées localement. On en retrouve les traces aussi bien dans l’habitat, que dans les usines de la cité anglaise, de Garside puis Grafton où l’encadrement est anglais issu de Manchester, ou encore dans l’usine Knowles au début du XXe siècle.

D’autres usines, propriétés de riches patrons d’origine française, se développent notamment : Offroy, Pellerin, industriel qui installe en 1880 une margarinerie dans une ancienne filature.

Toutes ces usines utilisaient la force motrice du Cailly, remplacée progressivement par la machine à vapeur, dont on retrouve des cheminées sur les cartes postales ou gravures de l’époque représentant les usines sur les factures.

Première Guerre mondiale

Le 2 août 1914 voit la mobilisation des hommes pour partir à la guerre. Comme toutes les communes de France, la ville sera affectée par deux phénomènes : le départ de tous les hommes valides et l’arrivée massive des réfugiés du Nord de la France et des habitants de la Belgique. Les femmes investissent alors tous les rouages de l’économie pour remplacer les hommes au front. Toute la production industrielle et agricole est tournée vers l’effort de guerre. Les restrictions et privations sont nombreuses. Partout, l’on installe des hôpitaux auxiliaires pour faire face à l’afflux des blessés.

Malaunay aura son hôpital auxiliaire "annexe 13" dans le pavillon indépendant de la propriété de l’industriel Georges Pellerin. Cet hôpital financé par l’industriel et dirigé par son épouse accueille essentiellement des convalescents. Ils reçoivent à leur table les soldats américains récemment débarqués à Rouen. Ils financent également la gratuité de la cantine pour les enfants des écoles. À l’issue de la guerre, le bilan est lourd 120 tués ou disparus, des centaines de blessés et des milliers d’hommes traumatisés par ce qu’ils ont vu et vécu.

Puis peu à peu, la vie reprend son cours. La population travaille dur dans les usines. La vie sociale s’organise par quartier. La plupart sont insalubres. Le réseau d’assainissement est inexistant. De petits cours d’eau passent encore au centre de la ville. La tuberculose, la diphtérie sont de véritables fléaux. La misère est grande pour les ouvriers. Le bureau d’aide sociale distribue de la viande et du pain aux plus nécessiteux.

En 1919, la ville s’enrichit d’une salle des Fêtes, pour offrir des distractions avec des séances de cinéma, des spectacles de théâtre, et des bals. Les fanfares sont nombreuses, les associations sportives également comme le club de boxe “le Ring de la Vallée”, les clubs cyclistes et déjà le foot avec “l’Amicale de football”.

Deuxième Guerre mondiale

Puis arrive la Seconde Guerre mondiale avec la mobilisation des hommes le 2 septembre 1939. Jusqu’en mai 1940, la ville retient son souffle puis arrivent du Nord de la France et de la Belgique des réfugiés de plus en plus nombreux qui fuient l’avancée de l’Armée allemande. Le 19 mai 1940, un convoi de soldats belges se renverse dans le virage dit du “Pont de la Mort”. Le bilan est lourd : 14 morts. Concours de circonstances, le lendemain, un 15e soldat belge est renversé par un camion en plein centre-ville. Le huit juin, l’offensive allemande se concrétise par un premier bombardement. Il fait 4 morts. Suivi de l’arrivée des Allemands, le 10 juin. L’occupation s’installe alors pour quatre longues années. Les soldats partis en 1939, présents dans la zone occupée, sont faits prisonniers de guerre et envoyés pour la plupart en Allemagne dans des stalags (camp de prisonniers). Dès lors, à Malaunay, les lois allemandes s’appliquent. Les logements, les chambres, sont réquisitionnés pour héberger les soldats et officiers allemands mais il n’y a pas que les maisons qui sont réquisitionnées : les usines, les véhicules, les chevaux, la nourriture, les vélos, tout y passe. Les pillages sont nombreux privant la population d’une partie de leur mobilier et d’une partie de la nourriture qui leur est nécessaire. Les magasins faute d’approvisionnement ne sont ouverts que quelques heures par jour. Sans carte de ravitaillement pas de tickets de rationnement et sans tickets de rationnement pas de nourriture. La population est aussi rationnée en textiles, en chaussures, etc. Le couvre-feu est instauré de 10h du soir à 6h du matin. Les panneaux indicateurs français sont remplacés par des panneaux écrits en allemand. Les individus ne peuvent plus circuler librement : un laissez-passer est obligatoire pour se rendre d’un endroit à un autre. Le quotidien des Français se trouve bouleversé et par voie de conséquence, celui des Malaunaysiens également… même si les habitants peuvent se nourrir un peu mieux que ceux des grandes villes. La censure est partout, certains livres de classe sont interdits, comme il est interdit de posséder une radio T.S.F.

En juin 1941, de nombreuses arrestations ont lieu à Malaunay. Les autorités allemandes pourchassent les ressortissants britanniques, les juifs et les communistes. Roland Duru est à la fois résistant et communiste, il est fusillé en mai 1942 au Mont Valérien tandis qu’Albert Vallette meurt au camp de concentration d’Auschwitz en 1943. En 1942 Les membres du conseil ne sont plus élus mais nommés par le Préfet. Pendant cette période trouble, c’est Pierre Pellerin qui gère la commune, il est en même temps agent de renseignements pour la Résistance.

Le débarquement sur les côtes françaises en juin 1944 puis l’avancée des troupes alliées pour la libération des villes est à la fois porteur d’espoir et source d’angoisse car les bombardements – alliés ceux-là - s’intensifient pour couper la retraite des Allemands. À Malaunay, le viaduc est une cible privilégiée mais la population est entraînée à se disperser dans les bois alentour ou à se réfugier dans les abris creusés à flanc de coteau. Les bombardements répétitifs du mois de mai font beaucoup de dégâts matériels. Un mort est à déplorer celui d’un garde-voie sur la voie de chemin de fer.

En août, les soldats allemands font sauter le viaduc à la dynamite. Le souffle des explosions brisera toutes les vitres des constructions du centre-ville. Le 31 août, l’armée canadienne fait son entrée dans la ville. Il est 6h45. Deux soldats canadiens sont encore tués par des Allemands en fuite.

Olivier Miannay, commandant des F.F.I. Forces Françaises Intérieures prend les choses en main et investit la mairie. La liesse s’empare alors de tous les habitants. Malaunay est enfin libéré.

Pour autant, et même après la signature de l’armistice tout n’est pas réglé, loin de là. La ville est reconnue sinistrée à 27%. Le viaduc est en ruines, les maisons alentour sont partiellement ou complètement détruites. Le quartier de la rue Audière est lui aussi endommagé. Pour parer au manque de logements, des baraquements sont édifiés. Ils ne seront détruits qu’en 1958 L’utilisation des cartes d’alimentation avec leurs tickets de rationnement n’a pas disparu et perdureront jusqu’en 1948. Les Français, les Malaunaysiens manquent de tout (vêtements, chaussures, charbon, combustibles, et surtout nourriture… Quelques soldats allemands sont retenus prisonniers dans les fermes des environs pour aider à la production agricole. Ils sont libérés en 1947.

L'époque moderne

Reconstruction (1945), Urbanisation (1950), Désindustrialisation (1965-1980).

Entre 1945 et 1958, Malaunay connaît de profonds bouleversements. Il faut à la fois parer au plus pressé: réparer quand c’est possible, raser et reconstruire la plupart du temps. Les besoins sont énormes et en 1949 La ville bénéficie d’un grand plan d’aménagement urbain. Un projet de construction de grands ensembles voit le jour. La résolution des problèmes de salubrité est enfin envisagée avec la réalisation d’un réseau d’assainissement et le comblement ou la dérivation des nombreux petits cours d’eau qui sillonnent la ville. Des bains douches publics sont aménagés, tandis que l’eau courante arrive enfin au Bourgay. Mais dès 1953, l’industrie textile connaît sa première grande crise. En 1958, l’usine Pellerin et l’usine Baron sont à vendre.

Malaunay connaît alors une phase ou plusieurs phénomènes nationaux et internationaux vont finir par bouleverser à la fois les modes de vie mais également la physionomie de la ville: l’explosion démographique, la fin de l’empire colonial, la mise en place progressive d’un marché économique européen. Un quartier de grands ensembles émerge à Notre-Dame-des-Champs. Le groupe scolaire Miannay prend lieu et place d’une usine. De nouveaux modes de vie s’installent avec l’arrivée de la machine à laver dans les foyers, du réfrigérateur, de la télévision et de l’automobile.

Les années 1970 voient émerger le bureau de poste et le bureau de la sécurité sociale à côté de la Mairie, la piscine et le gymnase au lieu et place des jardins ouvriers.

Puis survient la seconde crise du textile — ravageuse celle-ci — toutes les grandes usines qui faisaient la physionomie de Malaunay à cette période ferment les unes après les autres. Des milliers d'emplois sont supprimés tandis que d’autres se créent dans d’autres secteurs d’activité. Les Malaunaysiens ne trouvent plus d’emploi sur place, ils doivent s'exiler à Rouen ou au Havre où l’industrie métallurgique et automobile se développe tout comme celle de l’économie des services avec de l’ouverture de grands centres administratifs. Elle laisse sur le carreau l’usine GO.GE.TE.MA. qui ferme définitivement en 1980 et l’usine Offroy en 1985.

En 1991, le Centre socioculturel est construit en même temps qu’un supermarché et un court de tennis sur l’emplacement de l’usine GO.GE.TE.MA.

Politique et administration

Elle est labellisée ville Cit'ergie. Malaunay est également Ville amie des Enfants avec l'Unicef.

Municipalité

Le Maire actuel de Malaunay est Guillaume Coutey.

L’équipe municipale est composée de 29 élus dont 6 Adjoints et 6 conseillers municipaux délégués.

Tendances politiques et résultats

Élections législatives

Liste des maires

La commune est créée par décret en 1813. La première élection a lieu en 1815, François Bailleul qui administrait temporairement la commune.

Jumelages

Depuis 1981, la ville de Malaunay est jumelée avec la ville de Sandy, au Royaume-Uni dans le Bedfordshire.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[13].

En 2020, la commune comptait 6 160 habitants[Note 1], en augmentation de 4,37 % par rapport à 2014 (Seine-Maritime : −0,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Groupes scolaires

- Miannay : Rénovation thermique et fonctionnelle du groupe scolaire Olivier Miannay afin d'atteindre les minima du BBC rénovation.

- Brassens : Rénovation thermiques du groupe scolaire Brassens dans le but de passer d'une consommation en énergie primaire CEP (classe D) à une énergie CEP (classe B).

De plus, les bâtiments sont raccordés au réseau de chaleur biomasse et seront équipés de toitures solaires photovoltaïques dont l'énergie produite sera en grande partie consommée sur place.

Les chantiers menés sur les deux groupes scolaires de Malaunay, ont deux buts :

- offrir aux enfants un environnement amélioré pour apprendre et réussir à l'école ;

- faire évoluer le patrimoine municipal pour faire baisser les charges en tenant compte des contraintes environnementales qui pèsront de plus en plus lourd sur les collectivités.

Sport et vie associative

La ville dispose de plusieurs équipements sportifs, dont la plupart sont regroupé dans le complexe sportif, rue du Docteur Le Roy.

Le stade de foot Lucien Hébert, doté de vestiaires.

Le stade de foot André Sintès, doté de vestiaires.

La piscine municipale, modèle piscine tournesol construite dans les années 70. Le bâtiment a bénéficié d'une réhabilitation complète de 2018 à 2020, dans le cadre du programme "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" (TEP-CV) pour atteindre un niveau BBC rénovation et niveau Bepos recherché avec l'objectif de réduire les besoins énergétiques (-40 %) et l’empreinte carbone de cet équipement énergivore. Elle est raccordée par un réseau de chaleur à une chaufferie biomasse et équipée d'une production photovoltaïque solaire.

Le gymnase Nicolas-Batum, inauguré en en présence du sportif et de la ministre des Sports Najat Vallaud-Belkacem[16].

Le boulodrome Dylan Rocher

Le city-stade, le skate-park et les équipements de street workout.

Le dojo d'arts martiaux

Les terrains de tennis

Culture locale et patrimoine

Lieux

- La mairie en brique est située au bout de la Place de la Laïcité qui donne sur l’artère principale, la route de Dieppe.

- Le Centre socioculturel Boris Vian a été inauguré en mai 1991. Il regroupe en 2020 la salle de spectacle de 250 personnes, la bibliothèque, la crèche-relais assistants maternels, ainsi qu’un dojo et des espaces mis à disposition des associations pour leurs activités culturelle, artistique, sportive et de loisirs (arts martiaux, gym et danse, poterie, club question pour un champion, patchwork, informatique, etc).

- L’Espace Pierre Nehoult est situé en lieu et place de l’empreinte foncière de l’usine Pellerin, qui comprend les bâtiments industriels et les habitations. Les usines ont été détruites en 1953 et le château de Pellerin a brûlé dans un incendie en 1992. L’actuel bâtiment reconstruit sur les ruines de la bâtisse a été inauguré le 16 septembre 2005. Longtemps réservé exclusivement aux associations, il accueille désormain le service d'accueil de loisir municipal.

- La maison à colombages adjacente, située dans le jardin de l’espace Pierre Nehoult, abrite l'épicerie sociale et solidaire Solépi.

- Le parc municipal Georges Pellerin abrite deux bassins d’eau alimentés par une dérivation du Cailly où vivent des canards d’ornement, oies, cygnes, poules d'eau...

Place des animaux dans la ville

Autour du parc et dans le bras du Cailly adjacent, circulent de nombreux canards, des bergeronnettes grises et des bergeronnettes des ruisseaux, un héron cendré.

Monuments

- Manoir Gresland.

- Ancienne margarinerie.

- Usine Offroy (XIXe siècle), ancienne filature de coton fermée en 1969.

- Château du Domaine au Loup.

- Viaduc de Malaunay (1845-1846) : il est édifié pour le passage de la ligne de chemin de fer Rouen-Le Havre. Bombardé en 1944, la construction est relevée en 1945.

- Ruines du château de Frévaux (près du centre équestre).

- Eglise Saint-Nicolas.

- Chapelle Notre-Dame.

Personnalités liées à la commune

- Hugues De Malaunay, chevalier français qui a participé à la bataille de Bouvines.

- Léon Malandin, co-créateur de la première automobile actionnée par un moteur à explosion.

Identité visuelle

Fruit d’un concours lancé en 1991, Malaunay dispose d’un logotype représentant la rivière du Cailly en bleu, la nature qui symbolise la campagne en vert et le M de Malaunay qui représente le viaduc de l'entrée de la ville. C’est Christophe Chomant, habitant, qui a vu son projet retenu.

En 2016 la Ville s’est dotée d’une marque territoriale « Malaunay en transition(s) » qui traduit l’action de l’équipe municipale dans tous les domaines de la transition.

En 2021, une nouvelle version du logo est adoptée.

Politique de transitions

La démarche « Malaunay en transition(s) »

Malaunay s’est structurée en une dizaine d'années depuis 2008, en territoire post-carbone. Surnommée « Petit poucet de la transition énergétique », la Ville mène un processus de transitions multiples (énergétique, écologique, économique, culturelle et citoyenne) en déployant un plan d'actions ambitieux de réaménagement urbain autour du logement à haute ambition énergétique, de la rénovation du patrimoine, des changements managériaux et comportementaux et d’innovations technologique et sociétale expérimentées sur son territoire pour mieux appréhender demain.

Cette démarche se traduit dans ses actions et communication à travers une marque territoriale intitulée « Malaunay en transition(s) », qui explicite son approche multi-transitions. Lisible sur le territoire, elle permet d’être identifiée par les habitants et adoptée pour impliquer acteurs volontaires.

Elle développe par ailleurs une posture d’exemplarité, à travers l’obtention de prix et labels, afin de montrer le chemin avant de susciter autour d’elle, auprès de tous les publics, un engagement pour viser un changement d’échelle dans l’action locale, métropolitaine, nationale.

Malaunay a ainsi obtenu ces dernières années de nombreux prix, et assuré des témoignages divers (Assises européennes de l’énergie, journées Cit’ergie, Journées TEPOS2019, DD tour.

Implication citoyenne

En 2019 Malaunay a investi le champ de l’implication citoyenne avec une démarche inédite à l’échelle d’une commune, en lançant un casting ouvert à tous les habitants pour expérimenter une démarche de transition sur trois mois. Le défi intitulé « La transition prend ses quartiers » a ainsi vu 110 habitants, familles, salariés d’entreprises, membres d’associations, élèves des écoles, accompagnés par des experts dédiés, se former avant de proposer des projets pour leur ville, à hauteur de leurs préoccupations. Cette démarche a été racontée dans une bande dessinée diffusée à l’ensemble des habitants, qui présente par thématique investie, les projets qui ont émergé de la dynamique mise en place.

Pensé sur trois ans, le projet « La transition prend ses quartiers prévoit deux phases suivantes : la création d’un service municipal d’accompagnement des initiatives citoyennes a vu le jour, qui coache les porteurs de projet citoyen, et la mise en place d’une plateforme citoyenne de ressources pour rendre les habitants acteurs de leur territoire en structurant l’existant et le champ des possibles autour d’un outil numérique citoyen.

Économie

Commerçants et artisans

Malaunay dispose d’un appareil commercial local composé d’environ 50 commerçants (coiffeurs, magasins de bouche, de vêtements, pressing, restaurants, pizzerias et snack, tatoueurs, tabac-journaux, pharmacie, banques…) et de 50 artisans tous domaines (brasserie artisanale, bâtiment, bureaux d’études, garagistes, sellerie, industrie, innovation…). Deux zones d’activités sont implantées en ville-centre : la ZAC du parc située rue du parc et la ZAC du 99, route de Dieppe.

Une union commerciale dynamique, l’Association Malaunaysienne des artisans et commerçants, anime la vie économique avec des « semaines shopping » en mars et septembre, un vide-grenier / troc jardin en mai, une journée du commerce de proximité (JNCP) en octobre, et un marché de Noël le week-end du Téléthon.

Marché

Un marché hebdomadaire existait sur la Ville dans les années 1970, qui s’est éteint dans les années 1980.

En 2018, la Ville a relancé un marché hebdomadaire qui accueille depuis une moyenne de 20 exposants le dimanche matin sur la place de la laïcité.

Au-delà du marché hebdomadaire, la Ville organise à la Saint Jean, en juin chaque année, un marché nocturne alimentaire, animé en musique, avec une trentaine d’exposants et une scène notamment ouverte gratuitement aux habitants.

Club éco-entreprises

Le club des éco-entreprises de Malaunay a vu le jour en 2017, mis en place grâce au partenariat avec le club Normandie eco-entreprises existant à l’échelle de la Métropole. Composé des entreprises et acteurs locaux engagés sur la question du développement durable et de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le club eco se réunit régulièrement pour proposer des visites d’entreprises et des formations consacrées aux enjeux d’adaptation (numérique pour les commerçants, normes RGE, marchés publics, etc).

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Normand, Le Prieuré des deux amants, 1890[17]Conte de Noël utilisant la ville de Malaunay comme décor et le comte de Frévaux comme anti-héros.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Adigard des Gautries Jean. Les noms de lieux de la Seine-Maritime attestés entre 911 et 1066 (suite). Annales de Normandie, 8e année, no 3, 1958. Page 303.

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, , 180 p. (ISBN 2-7084-0040-1, OCLC 6403150), p. 104

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : Formations non-romanes, Droz, , p. 1223.

- « Malaunay », sur www.rouen-histoire.com (consulté le )

- « Malaunay 76770 », sur seine76.fr (consulté le ).

- « Disparition du maire : MALAUNAY. Joël Clément est mort vendredi à la clinique Mathilde où il était hospitalisé depuis la mi-février », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ) « Élu maire en 1989 Joël Clément est né le 1er septembre 1951 à Malaunay ».

- « Stéphane Deschamps élu maire à l'unanimité : MALAUNAY. Le conseil a procédé à l'élection du maire et de ses 8 adjoints », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le maire démissionne : MALAUNAY.Stéphane Deschamps quitte son poste de maire mais reste conseiller municipal », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ).

- « Guillaume Coutey, le plus jeune maire de l'agglomération rouennaise : Le 6 septembre, Guillaume Coutey est devenu à 35 ans le plus jeune maire de l’agglomération en succédant à Stéphane Deschamps, démissionnaire. Interview », Tendance Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales : Guillaume Coutey brigue un deuxième mandat à Malaunay : Guillaume Coutey conduira une liste de gauche pour les élections de mars, en se prévalant du bilan des six années passées », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales 2020. Le maire sortant de Malaunay Guillaume Coutey repart pour six années : Le conseil municipal s’est réuni afin de procéder à l’élection du maire et des adjoints », Paris-Normandie, (lire en ligne, consulté le ) « Guillaume Coutey, maire sortant, tête de la liste « Malaunay, le jardin des possibles » a recueilli tous les suffrages de l’assemblée ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Bienvenue au gymnase Nicolas Batum », sur Eurosport, (consulté le ).

- « J. Normand - Le prieuré des deux amants, conte de Noël (1890) », sur bmlisieux.com (consulté le ).