Tornade de Montville

La tornade de Montville, aussi appelée à l'époque trombe de Montville, est la tornade la plus meurtrière jamais recensée en France avec soixante-quinze morts. Le , elle provoque d'importants dégâts dans la vallée industrielle de Malaunay et de Montville, en Seine-Inférieure.

| Pays | |

|---|---|

| Régions affectées |

Montville et alentours (Seine-Inférieure) |

| Coordonnées |

49° 32′ 50″ N, 1° 04′ 35″ E |

| Type | |

|---|---|

| Échelle de Fujita |

EF5 (officieux) |

| Date de formation |

19 août 1845 |

| Date de dissipation |

19 août 1845 |

| Nombre de morts |

75 |

|---|---|

| Destructions notables |

Filatures textiles, habitations, arbres |

|

|

|

Cette tornade est une des deux seules en France, avec celle de Palluel (Pas-de-Calais) en 1967, à avoir été classée (a posteriori et officieusement) au niveau 5 sur l'échelle de Fujita[1].

Déroulement

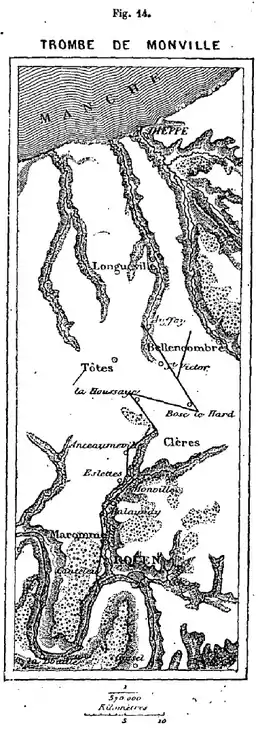

Vers midi, un orage éclate dans la région de Rouen. Il provoque des pluies abondantes[2]. La tornade se forme vers 13 h aux environs de la commune du Houlme et se déplace à travers la vallée du Cailly vers Malaunay en acquérant rapidement une force gigantesque. Sur son chemin elle détruit les habitations et arrache des centaines d'arbres, dont certains sont emportés entiers dans la trombe. Dans la vallée industrielle, trois filatures textiles sont rasées. À Malaunay, c'est la filature Neveu, un solide bâtiment de quatre étages, qui est détruite en premier, suivie des ateliers Mare Frères dans la même commune et de la filature Picquot-Deschamps à Montville. Cette dernière était abritée dans un bâtiment neuf construit en briques qui n'a pas résisté à la puissance de la tornade[3]. La cheminée de 150 mètres est arrachée[2].

Selon les analyses de l'époque, la tornade continue sa route à travers le bois de Clères jusqu'à avoir parcouru une quinzaine de kilomètres au total, avant de se dissiper à Grugny[3] - [4].

Bilan

Les dégâts sont considérables. Des débris sont retrouvés à Saint-Victor et Torcy-le-Grand, à 30 km de Montville, ce qui témoigne de la force destructrice du phénomène[4]. Dans le bois qui appartient au député Charles Levavasseur, deux à trois cents hêtres ont été déracinés[5]. Les trois filatures de la vallée, qui concentraient l'essentiel de l'activité industrielle, ont cessé d'exister[3].

Le bilan humain est le plus lourd jamais enregistré en France pour une tornade. Parmi les 200 à 370 ouvriers des filatures qui étaient au travail à ce moment-là[5], très peu ont pu se mettre à l'abri, d'autant plus que du fait de son important diamètre, la trombe englobait l'essentiel de la vallée. Des dizaines de cadavres et de blessés, parfois horriblement mutilés, sont extraient des débris par les habitants des environs venus porter secours. L'intérieur des usines est « une boucherie de chair humaine », selon les mots du journal La Presse. M. Neveu lui-même est tiré des décombres vivant, mais très choqué. Il a protégé de son corps sa mère qui s'en sort indemne[2]. Après trois heures de prostration, il déclare : « je sais que je suis ruiné, mais je ne me plains pas, j'ai eu le bonheur de sauver ma mère[6] ».

Un service d'ambulances se met en place et des médecins arrivent de Rouen. Le directeur du Cheval-Noir, un hôtel local, met à leur disposition son établissement, son linge et son mobilier. Le curé de Montville et d'autres ecclésiastiques se portent au chevet des blessés pour leur prodiguer prières et réconfort. Les familles des victimes sont chassées pour permettre aux médecins de travailler dans les meilleures conditions, ce qui engendre des scènes de désespoir. Alors qu'on retire de chez Picquot les cadavres en lambeaux de deux jeunes filles, leur mère les reconnaît et, de douleur, se jette dans la rivière où elle se noie[2].

Le travail de déblaiement dure jusqu'au lendemain. En tout, c'est 75 morts qui sont comptés après la catastrophe[3].

Le , le préfet Henri Dupont-Delporte et le maréchal de camp viennent visiter les blessés et constater les dégâts[6]. Une souscription au profit des victimes et de leurs familles est ouverte à la mairie de Rouen, le maire Henry Barbet fait placarder dans la ville un appel aux dons[7]. Des spectacles de bienfaisance ont lieu : à Rouen même le et à Paris, au Cirque, le même jour puis au théâtre des Variétés qui fait salle comble le [8].

L'écrivain normand Eugène Noël a été témoin de la catastrophe et a participé aux secours avec Charles Michelet (le fils de l'historien Jules Michelet) qui fait partie des rescapés. Il se promenait dans le bois au moment du passage de la trombe[9].

Dans la littérature

Gustave Flaubert, natif de la région, évoque l'événement dans une de ses lettres à Louise Colet, celle du : « Que j’en ai entendu, miséricorde ! que j’en ai subi, l’an dernier de ces magnifiques dissertations sur la trombe de Monville ! – "Pourquoi cela est-il venu ? Comment ça se fait-il ? Conçoit-on ça ? Est-ce l’électricité d’en haut ou celle d’en bas ? En une seconde, trois fabriques de renversées et deux cents hommes de tués ! Quelle horreur !"[10] »

Le témoignage d'Eugène Noël est publié en 1876 dans le livre Trombes et cyclones de Frédéric Zurcher et Élie Philippe Margollé.

Références

- « Liste des tornades EF5 en France. Tornades F5 : climatologie des tornades violentes en France. Record de la tornade la plus forte. Base de données. », sur Keraunos (consulté le )

- La Presse du 21 août 1845 sur Gallica

- « Tornade EF5 à Montville (Seine-Maritime) le 19 août 1845 », sur keraunos.org (consulté le ).

- Zurcher et Margollé, p. 108.

- Le Siècle du 21 août 1845 sur Gallica

- La Presse du 22 août 1845 sur Gallica

- Le Siècle du 22 août 1845 sur Gallica

- Le Journal des théâtres du 13 septembre 1845 sur Gallica

- Zurcher et Margollé, p. 110.

- « Gustave Flaubert, correspondance : année 1846 », sur flaubert.univ-rouen.fr (consulté le ).

Bibliographie

- Frédéric Zurcher et Élie Philippe Margollé, Trombes et cyclones, Paris, Librairie Hachette et Cie, coll. « La Bibliothèque des merveilles », (lire en ligne).