Linazay

Linazay est une commune du centre-ouest de la France située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Linazay | |||||

L'église vue du sud-ouest. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Civraisien en Poitou | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Luc Chauvergne 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86400 | ||||

| Code commune | 86134 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Linazéens | ||||

| Population municipale |

219 hab. (2020 |

||||

| Densité | 24 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 09′ 54″ nord, 0° 10′ 59″ est | ||||

| Altitude | Min. 117 m Max. 135 m |

||||

| Superficie | 9,14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Civray | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

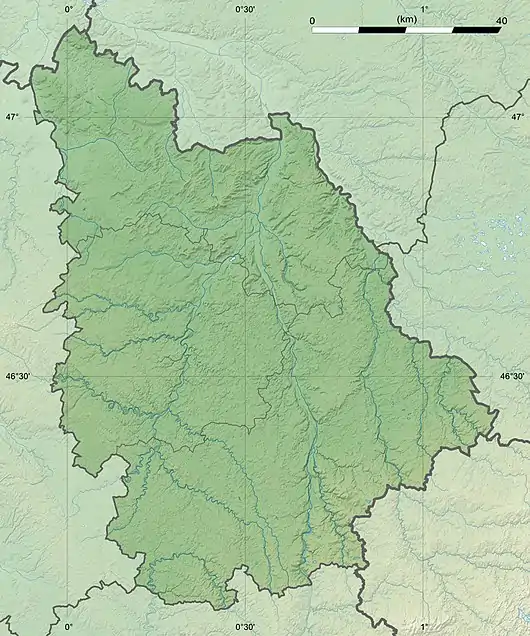

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

Linazay est située à la limite du département des Deux-Sèvres.

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de cinq communes :

Géologie et relief

La région de Linazay présente un paysage de plateau calcaire plus ou moins vallonné. Le parcellaire est ponctué de haies et de taillis discontinus[1]. Le terroir se compose pour 100 % de groies (groies de la Saintonge boisée et groies profondes). Les groies sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes — en général de moins de 50 cm d’épaisseur — et plus ou moins riches en cailloux. Ce sont des terres fertiles et saines, propices à la polyculture céréalière[2].

En 2006, 99,4 % de la superficie de la commune était occupée par l'agriculture et 0,6 % par des forêts et des milieux semi-naturels[3].

Hydrographie

Le Sillon est un modeste ruisseau au cours intermittent qui n'apparaît que pendant les crues hivernales. Depuis la commune de Pliboux (Deux-Sèvres), il traverse la commune de Linazay pour rejoindre la Charente à Saint-Macoux, au terme d'un parcours d'une dizaine de kilomètres.

Pour l'alimentation en eau de ce territoire, le percement de puits et le creusement de mares ont donc joué un rôle essentiel.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Civray », sur la commune de Civray, mise en service en 1990[10] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,4 °C et la hauteur de précipitations de 859,4 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 47 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[14] à 11,7 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[16].

Voies de communication et transports

Les gares et les haltes ferroviaires proches de la commune :

- gare de Saint-Saviol à 3,3 km,

- Halte d'Épanvilliers à 8,1 km,

- gare de Ruffec à 14,9 km,

- halte d'Anché-Voulon à 21,3 km,

- halte de Vivonne à 29,9 km,

- gare de Poitiers à 52 km.

Les aéroports les plus proches de Linazay sont :

- aéroport de Poitiers-Biard à 48 km,

- aérodrome de Niort-Souché à 48 km,

- aéroport international Angoulême-Cognac à 49 km.

Depuis l'époque gallo-romaine, Linazay est située sur l’axe des grandes voies de circulation qui traversent le seuil du Poitou. De nos jours, Linazay est toujours proche des axes de circulation : route nationale N 10 (Paris - Bordeaux), route départementale D 948 (Niort - Limoges) ou voies ferrées Paris - Bordeaux.

Urbanisme

Typologie

Linazay est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [17] - [18] - [19]. La commune est en outre hors attraction des villes[20] - [21].

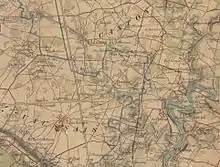

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (99,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (85 %), zones agricoles hétérogènes (11,5 %), zones urbanisées (2,9 %), forêts (0,6 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

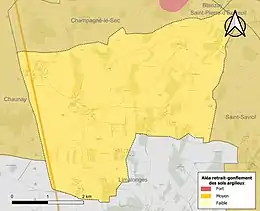

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Linazay est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[25]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[26]. 99,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[23].

Toponymie

Linaziacus villa est la première mention connue, dans le cartulaire de Bourgueil, vers 950. Ce nom évoque un riche propriétaire terrien de l'époque gallo-romaine : Linatius ou Linus[28].

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le nom de la commune a connu plusieurs variantes : Linezay, Linazays, Linazais[29], Linazai[30], Linazeay, Linesay, Linasais…

Histoire

Préhistoire et Antiquité

L'occupation est ancienne sur ce territoire, comme en témoigne notamment, à la période néolithique, le dolmen de la Pierre Pèse[30], situé sur la commune de voisine de Limalonges (Deux-Sèvres). À l'époque protohistorique, des enclos sur la proche commune de Pliboux (Deux-Sèvres) donnent aussi une indication de l'installation sur ce territoire[31]. Les Gallo-Romains sont ensuite bien implantés dans la région. Ils installent des villas ou établissements ruraux dans les communes voisines de Chaunay, Pliboux ou Limalonges (Pannessac, Chez Brunet)[31]...

Une voie romaine traverse le territoire de Linazay, à son extrémité ouest, proche de l'actuelle nationale 10. À l'époque gallo-romaine, c'était une voie secondaire reliant Rom à Montignac-Charente (Nantes à Périgueux)[31]. Le tracé de la voie romaine est encore visible dans le parcellaire, en photographie aérienne, et il a servi à matérialiser les limites de paroisses de l'Ancien Régime, puis des communes et départements (Vienne et Deux-Sèvres) actuels[31].

Moyen Âge

Les voies romaines continuent à être utilisées jusqu'au VIIIe siècle[31]. S'y ajoutent les chemins sauniers, tracés pour acheminer le sel de l'Atlantique vers le Limousin. Civray et Sauzé-Vaussais constituent alors des villes de transit dans ce commerce du sel[31]. Vers l'an mil, la région de Civray connaît un peuplement dense[32]. Sur la commune, la construction de l'église Saint-Hilaire au XIIIe siècle est le premier témoignage conservé de l'époque médiévale.

À partir du milieu du XIVe siècle, la châtellenie de Civray passe de mains en mains au gré des conflits et des traités durant la guerre de Cent Ans[33]. Pendant 80 ans, les gens de guerre y exercent de constants ravages, auxquels s'ajoutent la faim et les épidémies de peste[33]. C'est dans ce contexte, à partir du XVe siècle que sont construits les trois châteaux contrôlant le territoire de la commune[28] : les logis du Magnou, de La Chaux, et de La Foubertière (ce dernier aujourd'hui disparu).

Ancien Régime

La commune de Linazay n'est pas épargnée par les troubles qui suivent les guerres de Religion. Plusieurs de ses habitants ont adhéré au calvinisme. En 1681, 23 abjurations ont lieu lors des dragonnades, ces conversions forcées des familles protestantes par les soldats du roi[28].

En 1694, l'épisode de l'agression du curé Tanchot, par une famille dont la mère « a fait la guerre à quatre curés », témoigne d'un climat d'insécurité[34].

En 1688-1689, le seigneur du Magnou est dénommé « seigneur des 64 feux de Linazay »[28]. La population s'étoffe ensuite à la fin de l'Ancien Régime, avec 93 foyers[28].

XIXe et XXe siècles

En 1790, Linazay appartient au canton de Chaunay, puis elle est rattachée à celui de Civray[28]. Une école est créée sur la commune dès 1838. La cure est rétablie en 1846[28]. En 1853, le prolongement de la voie ferrée Paris - Bordeaux, avec la création de la gare de Saint-Saviol, facilite les échanges.

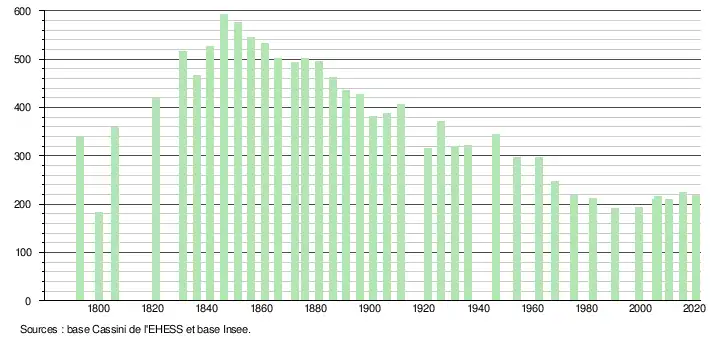

Linazay connait alors son apogée démographique au milieu du XIXe siècle, pour atteindre presque 600 habitants[28].

À partir de 1878, la crise du phylloxéra ravage les cultures de vignes du civraisien[35].

Politique et administration

Intercommunalité

Depuis 2015, Linazay est dans le canton no 6 de Civray, dans le département de la Vienne. Avant la réforme des départements, Linazay était dans le canton no 5 de Civray dans la 3e circonscription.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[37]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[38].

En 2020, la commune comptait 219 habitants[Note 8], en diminution de 0,45 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, la densité de population de la commune était de 24 hab./km2, 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France[41].

Linazay a connu une nette hausse de 11,86 % de sa population de 1999 à 2008.

Les dernières statistiques démographiques pour la commune de Linazay ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie de Linazay administre une population totale de 218 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (4 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune était de 214 habitants en 2009.

La répartition par sexe de la population est la suivante :

- en 1999 : 52,6 % d'hommes et 47,4 % de femmes ;

- en 2005 : 50,7 % d'hommes et 49,3 % de femmes ;

- en 2010 : 47,8 % d'hommes pour 52,2 % de femmes.

En 2005 :

- Le nombre de célibataires était de : 36,2 % dans la population ;

- Les couples mariés représentaient 49,2 % de la population et les divorcés 6,2 % ;

- Le nombre de veuves et veufs était de 8,5 %.

Économie

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[42], il y a autant d'exploitations agricoles en 2010 qu'en 2000, soit 15.

Les surfaces agricoles utilisées ont toutefois augmenté de 5 % et sont passées de 886 hectares en 2000 à 939 hectares en 2010 dont 606 hectares sont irrigués[42]. Ces chiffres indiquent une concentration des terres sur un nombre plus faible d’exploitations. Cette tendance est conforme à l’évolution constatée sur tout le département de la Vienne puisque de 2000 à 2007, chaque exploitation a gagné en moyenne 20 hectares[43].

71 % des surfaces agricoles sont destinées à la culture des céréales (blé tendre et essentiellement du maïs pour 65 % des surfaces céréalières), 16 % pour les oléagineux (2/3 colza et 1/3 tournesol) et 9 % pour le fourrage[42].

Trois exploitations en 2010 (contre quatre en 2000) abritent un élevage de bovins (238 têtes en 2010 contre 208 têtes en 2000). Trois exploitations en 2010 (contre cinq en 2000) abritent un élevage d'ovins (647 têtes en 2010 contre 620 têtes en 2000). L'élevage de volailles a disparu en 2010 (220 têtes sur neuf fermes en 2000)[42].

Un élevage important de 750 truies existe sur le territoire de la commune.

La transformation de la production agricole est de qualité et permet aux exploitants d’avoir droit, sous conditions, aux appellations et labels suivants :

- Chabichou du Poitou (AOC) ;

- Beurre Charente-Poitou (AOC) ;

- Beurre des Charente (AOC) ;

- Beurre des Deux-Sèvres (AOC) ;

- Veau du Limousin (IGP) ;

- Agneau du Poitou-Charentes (IGP) ;

- Porc du Limousin (IGP) ;

- Jambon de Bayonne (IGP).

Activité et emplois

Le taux d'activité était de 73,8 % en 2005 et 71,3 % en 1999.

Le taux de chômage en 2005 était de 11,5 % et en 1999 il était de 13,8 %.

Les retraités et les pré-retraités représentaient 28 % de la population en 2005 et 27,3 % en 1999.

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Hilaire

L'église Saint-Hilaire date en partie du XIIIe siècle[28]. L'édifice, endommagé pendant les guerres de religion, a été remanié au XVIIe siècle. La rénovation a été financée par le seigneur du Magnou, Louis Eschallé. Avant 1790, la paroisse dépendait de l'archiprêtré de Chaunay[28].

Au sud, le portail en arc brisé présente un décor de chapiteaux à feuillages. Le portail est protégé par un auvent. La nef unique est composée de trois travées[34]. Elle se prolonge par un chœur quadrangulaire[34]. Au-dessus du chœur, le clocher massif est couvert d'ardoise[30].

L'église abrite six pierres tombales : quatre d'entre-elles portent les armoiries de la famille Eschallé, et parmi elles l'épitaphe de Louis Eschallé, décédé le [34]. La pierre tombale porte l'inscription : « Ci-gist le corps de Louis Escallé, escurier seigneur du Magnou et de Linazai, fondateur de l'église du dit lieu, décédé le , prié Dieu pour son âme »[44]. La cloche, baptisée en , a pour parrain Charles François d'Eschallé et pour marraine Marie Catherine de Cougé de Marsillac de Pannessac[45]. Deux vitraux contemporains, représentant la Vierge et saint Hilaire, ont été réalisés par l'atelier Saint-Joseph de Ruffec en 2000 et 2003.

Église Saint-Hilaire en 1865, par Pierre-Amédée Brouillet.

Église Saint-Hilaire en 1865, par Pierre-Amédée Brouillet. Église Saint-Hilaire, portail sud.

Église Saint-Hilaire, portail sud. Église Saint-Hilaire, chapiteau à feuille de châtaignier.

Église Saint-Hilaire, chapiteau à feuille de châtaignier. Église Saint-Hilaire, chapiteau à feuille de chêne.

Église Saint-Hilaire, chapiteau à feuille de chêne. Église Saint-Hilaire, pierre tombale de Louis Eschallé.

Église Saint-Hilaire, pierre tombale de Louis Eschallé.

Croix du cimetière

Le cimetière du village accueille une croix dite hosannière, datée des XVIIe et XVIIIe siècles[34]. C'est une croix armoriée en pierre, ornée des armoiries de la famille Eschallé, surmontées d'un casque[34]. Une croix hosannière tire son nom de l'hébreu « hosanna ». C'est le premier mot d'une hymne chantée le jour des Rameaux. Il était de tradition pour les villageois de se rendre en procession jusqu'au cimetière ce jour-là. Ensuite, les villageois se réunissaient au pied de la croix pour chanter l'Hosanna.

Croix du cimetière.

Croix du cimetière. Logis du Magnou, vue vers l'ouest, en 1865.

Logis du Magnou, vue vers l'ouest, en 1865. Logis du Magnou, vue vers l'ouest, en 1865.

Logis du Magnou, vue vers l'ouest, en 1865.

Logis du Magnou

Le logis du Magnou date des XVe siècle, XVIe siècle et XVIIe siècle. Le fief du Magnou est cité dès 1339[28]. Il appartient à la famille Eschallé jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et passe ensuite en possession de la famille Jousserand[34].

Le portail d’entrée, daté du XVIIe siècle, se compose d'une porte cochère et d'une porte piétonne[46]. Le portail est surmonté d’armoiries qui ont dû être martelées lors de la Révolution française. L'édifice est à vocation militaire à l'origine, puis transformé au fil des siècles par des éléments résidentiels[28]. Orienté à l’est, le logis présente en son centre une tour ronde qui abrite un escalier à vis. La partie la plus ancienne, datée du XVe siècle, est celle au nord de la tour centrale, avec ses fenêtres à meneaux et sa tourelle. La partie située au sud de la tour centrale est plus tardive[46]. Elle date de la fin du XVIe siècle comme l’indique une inscription sur la fenêtre du grenier : "Ce logis a été faict le iesme iour d'. Paix Jaux"[44].

Le manoir est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le pour les façades et toitures, l'escalier à vis, les cinq cheminées intérieures et le portail d'entrée[47].

Logis de La Chaux

Le logis de La Chaux conserve quelques éléments du XVIIe siècle[46]. Le fief de La Chaux, dénommé aussi Buffefeu, est connu dès le début du XVe siècle[34]. Il a appartenu aux familles Buffefeu et Babignon. Acquis par la famille Jousserand dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le domaine reste en possession des familles Jousserand, puis de Menou, jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Le corps de logis est entouré de deux tourelles en poivrière[46]. L’une de ces tourelles abrite un escalier à vis[34] ; l'autre a accueilli un pigeonnier. Une porte piétonne est marquée de la date de 1627. Une autre porte piétonne présente un écusson martelé, surmonté de la date de 1705. Les écuries forment un bel ensemble construit en pierre avec des fenêtres à encadrement de briques.

Logis de La Chaux.

Logis de La Chaux. Logis de La Chaux en 1865 par Pierre-Amédée Brouillet.

Logis de La Chaux en 1865 par Pierre-Amédée Brouillet. Chapelle de Pierre et FRAC.

Chapelle de Pierre et FRAC.

Chapelle de Pierre

La chapelle de Pierre est un petit édifice construit au début du XXe siècle par Pierre Poupart, modeste citoyen de la commune (1866-1941). Ce bâtiment en pierre est flanqué d'une tour de 4 m de hauteur, portant des plaques gravées des noms des 15 enfants de la commune morts pendant la Première Guerre mondiale[48].

Jardin de Fortran

Le jardin de Fortran est un jardin de buis créé en 1980. Depuis, il s’est étoffé de nouvelles topiaires, d’un théâtre de verdure, d’une chambre verte, de charmilles, de plantes en pots et d’une collection de plantes succulentes[49]. Ce jardin privé, ouvert au public sur rendez-vous, a obtenu le label jardin remarquable du Ministère de la Culture en 2018[50].

Équipement culturel

Le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) a ouvert en 2009 une antenne à Linazay pour accueillir ses réserves muséographiques. Conçu par l'architecte Jean-Pierre Fauvel, l'ancien Centre international Caprin a été reconfiguré pour aménager des espaces de conservation, d'expositions temporaires et de médiation. Cette architecture contemporaine privilégie l'intégration horizontale dans le paysage, et associe les matériaux bois, pierre et verre dans une esthétique sobre et fonctionnelle[51].

Personnalités liées à la commune

- Ernest Baillargé (Linazay, 1879 - Poitiers, 1947), ingénieur agricole, directeur de l'École nationale d'agriculture de Rennes (1932-1941), directeur des services agricoles de la Vienne[52]. Dans les années 1920, il est l'un des fondateurs, avec Xavier Bernard, du mouvement mutualiste[53]. Il est aussi à l'initiative de la fondation de la laiterie de Saint-Saviol. Ses cours ont été publiés en 1928 dans les volumes L'agriculture poitevine[54]. Il a également consacré un ouvrage au topinambour en 1942[55].

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Inventaire des paysages de Poitou-Charentes - Les terres rouges, secteur des taillis » (consulté le ).

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007.

- Observatoire régional de l'environnement de Poitou-Charentes

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Civray - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Linazay et Civray », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Civray - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Linazay et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Linazay », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Dominique Guillemet, Dictionnaire des communes et pays de la Vienne : des origines à nos jours, La Crèche, Geste éditions, , 385 p. (ISBN 978-2-84561-106-1).

- Louis Rédet, Dictionnaire topographique de la Vienne, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), p. 231-232.

- Pierre-Amédée Brouillet, Indicateur archéologique de l'arrondissement de Civrai, Civray, P-A Ferriol imprimerie et librairie, (lire en ligne).

- Champs d'Histoire. 25 ans d'archéologie aérienne en pays Mellois à basse altitude, Mairé-Levescault, Entre Bouleure et Péruse, , 32 p. (ISBN 2-9513350-3-2).

- Jean Tarrade, La Vienne : de la préhistoire à nos jours, Saint-Jean d'Angély, Bordessoules, , 378 p. (ISBN 2-903504-22-9).

- Edmond-René Labande, « La région de Civray pendant la guerre de Cent Ans », Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, no 13, 4e série, 1975-1976, p. 407-420 (ISBN 1275540406).

- Le patrimoine des communes de la Vienne, Tome I, Flohic, , 1135 p. (ISBN 2-84234-128-7).

- Jacques Bernier et Brigitte Jolly, Civray et son canton de 1900 à nos jours. Un siècle d'histoire, Payré, Public media éditions, , 128 p. (ISBN 2-912596-00-9).

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE- 2008.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Enquête Structure 2007

- Maurice Poinfoux, « Notes historiques sur Linazay. La cloche, l'église, notes diverses », Les Amis du pays civraisien, no 74, , p. 5 (ISSN 0990-2104).

- Roger Pintureau, « Contribution à l'étude de l'histoire locale de la commune de Linazay », Les Amis du pays civraisien, no 5, (ISSN 0990-2104).

- Philippe Durand, Andrault Jean-Pierre (dir.), Châteaux, manoirs et logis. La Vienne, Patrimoines et médias (ISBN 978-2-910137-11-3 et 2-910137-11-2).

- « Logis du Magnou », notice no PA00105497, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La Vie et l'œuvre de Pierre Poupart », Le Picton, no 17, (ISSN 0151-6086).

- « Pays civraisien et charlois » (consulté le ).

- « Rendez-vous aux jardins : le jardin de Fortran », sur DRAC Nouvelle-Aquitaine (consulté le ).

- « architecture de Jean-Pierre Fauvel à Linazay », sur www.frac-poitou-charentes.org (consulté le ).

- « Notice documentaire IdRef » (consulté le ).

- Mélanie Atrux-Tallau, Histoire sociale d'un corps intermédiaire : l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (1924-1974), Thèse de doctorat, Université de Lyon 2, (lire en ligne), Dossier biographique : Xavier Bernard, sélectionneur et colon : tentative de déconstruction d'une hagiographie.

- Ernest Baillargé, L’Agriculture Poitevine. Cours populaire d’agriculture à l’usage des écoles d’agriculture d’hiver, des cours d’enseignement agricole postscolaire, des instituteurs et des agriculteurs, Poitiers, Société française d'imprimerie, .

- Ernest Baillargé, Le topinambour. Ses usages multiples, sa culture, Flammarion, (ISBN 978-2-08-200344-5).