Les Crottes

Le quartier des Crottes constitue la pointe sud du 15e arrondissement de Marseille. Du milieu du XIXe siècle aux années / la quasi-totalité de l’espace y est occupé par l'industrie. Après une longue période de déclin et de friches, le renouvellement urbain de ce territoire est confié en à l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée.

| Les Crottes | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |

| Ville | Marseille |

| Arrondissement municipal | 15e |

| Démographie | |

| Population | 4 223 hab. (2012) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 19′ 27″ nord, 5° 22′ 04″ est |

| Transport | |

| Métro | |

| Bus | |

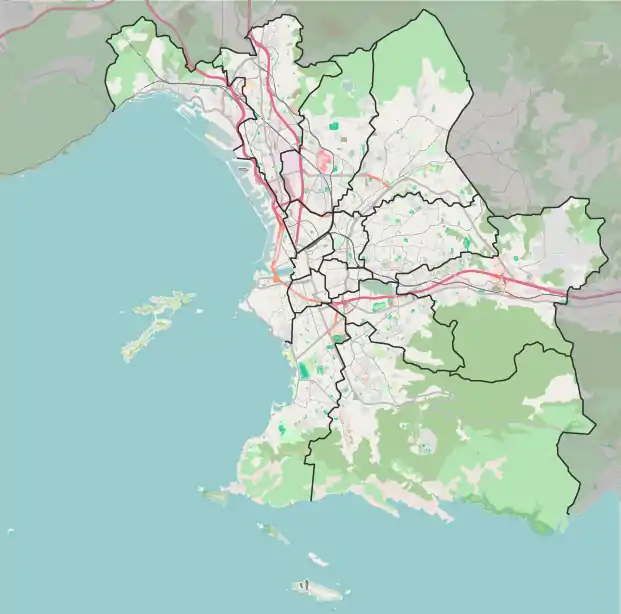

| Localisation | |

Toponymie

Selon Frédéric Mistral, le quartier aurait été « ainsi nommé à cause des auberges voûtées qu'il y avait autrefois » et il était un cadre du proverbe local « bouono croto fa bouon vin »[1]

Le fait est que le nom vient du grec κρυπτη, voûte souterraine, cachée, grotte, que l'on retrouve en latin classique, crypta, passage souterrain, galerie couverte servant de passage, tunnel[2] et c'est ainsi que l'on désigne le cloître vouté entourant la cour des villae romaines et servant de cellier, de lieu où entreposer des provisions[3]. Il devient cròta en occitan et croto en provençal, puis en français crote, crotte, crots[4], avec la même signification comme en témoigne le Compoix (cadastre) de Valleraugue (Gard, 1625) « leur maison d’habitation contenant de maison crotte deux cannes un pan compris le passage qui est sur la crotte et au chef de la maison de Pierre Liron »[3].

Géographie

Limites du quartier

Le quartier administratif des Crottes, au sens du décret no 46-2285 du qui a délimité les 111 quartiers de Marseille, est limitrophe de plusieurs quartiers des 15e, 14e, 3e et 2e arrondissements : La Cabucelle et Les Arnavaux au nord, Le Canet à l'est, Saint-Mauront au sud, et Arenc à l'ouest[5].

Dessertes principales

L’axe historique principal du quartier des Crottes, orienté nord-sud, est l’ancien Grand chemin d’Aix devenu route nationale 8 puis renommée rue de Lyon et avenue d’Arenc (avenue Roger Salengro). Deux axes majeurs est-ouest relient le quartier au système autoroutier : le boulevard du Cap-Pinède (de l'A7 à l'A55) et le boulevard Ferdinand de Lesseps (de l'A7 à l'A557).

Passerelles piétonnes

La passerelle Eugène Gauchet relie à l’est les quartiers des Crottes et du Canet au-dessus de la gare de fret de Marseille-Canet. À l’ouest une autre passerelle franchit le voies de la gare maritime d’Arenc, elle est empruntée par le sentier de randonnée du GR 2013.

Transports en commun

Le quartier est desservi par deux stations de métro de la ligne M2 : la station Bougainville, ancien terminus de la ligne de à , et le pôle d'échanges multimodal Capitaine Gèze, nouveau terminus depuis , qui dessert le nord de Marseille. Il comprend une gare de bus et un parking relais et doit être relié à terme à une station de tramway sur la rue de Lyon[6].

Le chantier d’extension de la ligne de tramway T3 depuis la station Arenc-Le Silo jusqu’à cette station a débuté fin et doit s’achever en . La ligne doit en principe ensuite être prolongé jusqu’à la cité de la Castellane en passant par le lycée Saint-Exupéry[7].

Histoire

Le quartier rural des Crottes

Au début XIXe siècle le territoire de la paroisse des Crottes est bien plus vaste que celui l’actuel quartier administratif du même nom. Il va se réduire du fait de la la création de nouvelles paroisses mais dans les années il comprend encore une partie de la Cabucelle, de la Madrague de la Ville et d'Arenc. Avec la construction de la nouvelle église paroissiale, en remplacement de celle située au lieu-dit Petites Crottes, son centre de gravité se décale vers le sud[8] - [9].

Un siècle d’emprises industrielles

La mutation industrielle de cette banlieue voisine du nouveau port de commerce[10] commence dès le milieu du XIXe siècle. Entre le chemin de vicinal n°12 de la Madrague et la route impériale (puis nationale) n°8 de Paris à Toulon s’implantent dans les années /, ex nihilo dans la campagne, un chantier naval, une usine à gaz et une usine de distillation d’huiles minérales, puis en une usine d’engrais chimiques[11]. Toute la palette des industries marseillaises traditionnelles (huileries, savonneries, ateliers de chaudronneries, ...) vont également se déployer dans le quartier et y occuper pendant plus d’un siècle la quasi-totalité de l’espace. Dans le faubourg ouvrier qui se développe au niveau de la nouvelle église et le long de la Nationale habitations et usines sont fortement intriquées[12].

L’usine à gaz et l’usine électrique d’Arenc

L’usine à gaz est construite par la Société Jules Mirès et compagnie, qui devient en Société anonyme de l’éclairage au gaz et des hauts-fourneaux et fonderies de Marseille et des mines de Portes et Sénéchas, communément appelée Compagnie du gaz. Sa construction démarre en avant même l’obtention des autorisations. En la Ville de Marseille accorde à la compagnie le privilège exclusif de distribuer et vendre le gaz d'éclairage et de chauffage à Marseille pendant cinquante ans. Le contrat concerne aussi l’énergie électrique : alors que dans la plupart des villes de France l’électricité commence à se déployer dès les années les marseillais doivent en attendre l’échéance (hormis quelque expériences éphémères d’éclairage urbain dans le centre-ville)[13] - [14].

Dès la fin de ce monopole la Ville accorde deux concessions pour la production et distribution de l’énergie électrique, l’une à la Compagnie du gaz, qui devient Société du Gaz et de l’Électricité de Marseille (SGEM), l’autre à la Compagnie d’électricité de Marseille (CEM) créée par la Compagnie générale d'électricité. Dès la SGEM met en chantier une centrale thermique à côté de son usine à gaz d’Arenc. Quant à la CEM, elle commence en la construction de l’usine électrique du Cap Pinède, dont le premier groupe est mis en service dès . Après une période d’intense concurrence, les deux compagnies vont fusionner en sous le nom d’Électricité de Marseille. La centrale d’Arenc jugée moins performante que celle du Cap Pinède est arrêtée en , tout en restant opérationnelle jusqu’en [14] - [13].

Lors de la fusion des deux compagnies l’usine à gaz passe sous tutelle de la Ville sous forme de régie intéressée, la SGEM en restant régisseur (en lors de la nationalisation de l’énergie la régie devient le Groupe Gazier Méditerranéen (GGM1)).

Au fil du temps l’usine fait l’objet de multiples extensions et modernisations, qu’Henri Carvin[15] commente ainsi :

« Si l'on pouvait passer le film des transformations à très grande vitesse, l'on verrait se monter des structures hideuses, s'effondrer des ferrailles, se construire des bâtiments, démolis presque aussitôt (10 ou 20 ans après), et le terrain primitif des champs de blé et des vignes réapparaître dans sa nudité, avec deux bons mètres d'épaisseur de scories noires, témoignage de 120 années de labeur de 700 ouvriers. »

L’arrêt définitif de la production de gaz intervient en après l’arrivé du gaz naturel via le terminal méthanier de Fos-sur-Mer[9].

En le site historique créé par le baron Mirès conserve encore une partie de sa vocation dans le domaine de la distribution d’énergie. Le siège de la Direction du commerce d’EDF Méditerranée est inauguré en à l’emplacement des anciens gazomètres[16]; Enedis occupe l’ancienne usine électrique; les bureaux du gestionnaire de réseau GRT gaz sont aussi également présents le long de la rue Allar; subsite aussi deux stations de distribution du gaz et de l’électricité[17].

Le chantier naval

Dès un chantier naval dit Ateliers Fraissinet est créé le long du chemin de la Madrague. Une voie en forte déclivité, la rampe du Cap Pinède (devenue après la seconde guerre mondiale rue Cargo-Rhin-Fidelity), le relie aux bassins du port. Il est fondé par Marc Constantin Fraissinet créateur en de la Compagnie marseillaise de navigation à vapeur, Fraissinet & Cie. En la famille Fraissinet crée un second chantier naval à Port-de-Bouc. Les Ateliers Fraissinet prennent alors, comme ceux de Port-de-Bouc, le nom de Chantiers et Ateliers de Provence (CAP). Le site marseillais se spécialise dans la fabrication de chaudières et des moteurs de bateaux. À la fin du XIXe siècle les CAP se classent au premier rang des établissements français du même type[18].

Les CAP ferment en dans un contexte de crise de la construction navale. Le site marseillais est alors repris par la société Alsthom, puis en par la Société Provençale de la Madrague qui y accueille le Marché aux Puces ainsi que le Centre commercial des Puces[19].

L’usine des pétroles

En une fabrique de pétrole lampant à partir d’huiles minérales importées de Pennsylvanie est créée aux Petites Crottes (selon un prospectus de l'époque[20]), en bordure de la route impériale, par la Compagnie des Huiles de Pétrole d'Amérique. L’établissement est repris dès par un groupement d’hommes d'affaires marseillais : Alphonse Baux, Alfred Fraissinet et jules Imer, puis Henri Leenhardt, Gustave Imer, Louis et Eugène Fraissinet qui fondent la Compagnie générale des pétroles pour l’éclairage et l’industrie (CGP). La société commercialise dans toute la France cette huile d’éclairage (ou huile de lampe) sous la marque IF&B (pour Imer, Fraissinet et Baux). À partir des années la CGP va être présente à tous les stades de la filière pétrolière : prospection, extraction, transport maritime, raffinage, distribution. En elle est une des neufs sociétés du cartel qui dominent le marché pétrolier français. En elle s’associe avec la Standard franco-américaine filiale de la Standard Oil Company fondée par Rockefeller. Elle est finalement absorbée en par la Standard française des pétroles, future société Esso France[21].

La GGP dispose d’installations de déchargement du pétrole brut sur le port de Marseille. Les réservoirs de stockage de l’« usine des pétroles » des Crottes[22], sont alimentés en huile brute directement depuis les navires déchargées au Bassin des Pétroles via un système de tuyaux[23] - [24]. Le « terrain Esso » est ensuite subdivisé en plusieurs zones d’activité desservies par un nouvel axe transversal percé entre la rue Lyon et le chemin de la Madrague-Ville : la rue André Allar[12]. L’impasse du Pétrole qui donne sur la rue de Lyon au niveau du n°65 demeure la dernière trace de l’histoire pétrolière du site[23].

Désindustrialisation et renouvellement urbain

Dans les années / Marseille subit, selon l’expression de historiens, un « choc de désindustrialisation »[25]. Dans le quartier des Crottes les usines ferment. Les friches se multiplient. Certaines emprises industrielles sont reconverties : stockage de conteneurs, concessions automobiles, zone commerciale du Marché au Puces[12]. En le renouvellement urbain de ce territoire en déclin est confié à l'opération Euromed 2, deuxième phase de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée[26].

Dans le quartier

Ce quartier est connu pour avoir été celui dans lequel le comédien Yves Montand a passé sa jeunesse, rue Edgar Quinet , pour abriter le siège social du quotidien local La Provence, du Marché aux puces de la ville et pour faire partie du programme de rénovation urbaine Euromed II.

Notes et références

- « Croto » dans Lou Tresor dou Felibrige, page 678 {pdf}

- cf https://www.cnrtl.fr/etymologie/crypte

- voir aussi https://www.etymologie-occitane.fr/2011/08/croto/

- Le village de Crots, dans les Hautes-Alpes, portait ce nom jusqu'en 1970, avant de le modifier en raison d'une regrettable homophonie en français.

- « Les Crottes sur OpenStreetMap ».

- « Création d’un cheminement piétons et cycles entre le pôle d’échanges multimodal Capitaine Gèze et la rue de Lyon », sur euromediterranee.fr (consulté le ).

- « Le tramway rapproche le nord et le sud de Marseille », sur marseillechange.fr (consulté le ).

- Alfred Saurel, La Banlieue de Marseille, Marseille, Jeanne Laffitte, coll. « Marseille : Laffitte reprints », , 212 p. (ISBN 286276268 7).

- Henri Carvin, Entre mer et colline, Marseille, Mairie de Marseille, Direction de l'animation et de la culture, (ISBN 978-2-9508099-2-6).

- Le port la Joliette est construit entre1847 et 1853, les môles Lazaret et Arenc entre 1856 et 1864. Source : Carteron Sophie, « Bassin de port dit bassin de la Grande-Joliette », sur dossiersinventaire.maregionsud.fr/ (consulté le ).

- la société Schlœsing frères & Cie : Xavier Daumalin, Le patronat marseillais et la deuxième industrialisation 1880-1930, Presses Universitaires de Provence, coll. « Le temps de l'histoire », , 320 p. (ISBN 9782853999304, lire en ligne), « Les industries apparues au cours du XIXe siècle ».

- « ZAC littorale, étude d’impact, II. analyse de l’état initial du site et de son environnement », (consulté le ).

- Henri Carvin, « Marseille au clair de la lanterne : l'Électricité », dans Revue Marseille, vol. 136, Ville de Marseille, , pages 40-51.

- Henri Carvin, Le gaz et l'électricité à Marseille dans tous ses étages, Marseille, Éditions AHR, , 153 p. (ISBN 978-2-9530171-0-6).

- Ingénieur électricien et historien local : « Henri Carvin », sur massalire.fr (consulté le ).

- « EDF inaugure son siège régional «Allar 2», 1er bâtiment de l’éco-cité Euromed 2 », sur laprovence.com (consulté le ).

- « Le site de l’ancienne l'usine à gaz en 2022 », sur openstreetmap.org.

- Xavier Daumalin, Le patronat marseillais et la deuxième industrialisation 1880-1930, Presses Universitaires de Provence, coll. « Le temps de l'histoire », , 320 p. (ISBN 9782853999304, lire en ligne), « Mondialisation des marchés, renouvellement des technologies industrielles et protectionnisme ».

- Michel Peraldi, Véronique Manry et Geneviève Marotel, Le lien et le gain : Ethnographie d’une place marchande informelle, le cas du Marché aux Puces à Marseille, Aix-en-Provence, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (Université de Provence – CNRS), Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, (lire en ligne).

- Dominique Cureau, « Compagnie Générale des Pétroles », sur emblemes.blog.free.fr, (consulté le ).

- Xavier Daumalin, Du sel au pétrole : l'industrie chimique de Marseille-Berre au XIXe siècle, Marseille, Tacussel, , 60 p. (ISBN 2-914282-06-0, EAN 9782914282062).

- Dénomination indiquée sur la carte de la p. 101 de l'ouvrage Le gaz et l'électricité à Marseille dans tous ses étages, op. cit.

- Adrien Blès, Dictionnaire historique des rues de Marseille : Mémoire de Marseille, Marseille, Jeanne Laffitte, , 441 p. (ISBN 2-86276-195-8).

- Voir situation du dépôt (Bulk Plant) de la CGP et du bassin des pétroles, p. 102 d'un rapport réalisé en 1944 par l’Armée américaine : (en) The Enemy Oil Committee, « Petroleum facilities of France, part_2 », sur cgsc.contentdm.oclc.org, (consulté le ).

- Mauve Carbonell (dir.) et al., Industrie entre Méditerranée et Europe XIX-XXI siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, coll. « Le temps de l’histoire », (ISBN 979-10-320-0215-5, EAN 9791032002155, lire en ligne), « Introduction générale ».

- Euromedhabitants, « Euromed 2 à l’assaut du « pôle Nord » (1/3) », sur euromedhabitants.com, (consulté le ).

Article connexe

Statistiques quartiers 15e arrondissement de Marseille