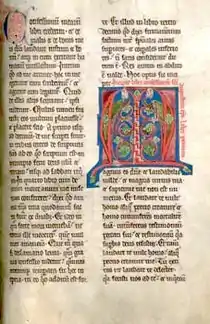

Les Confessions (Augustin d'Hippone)

Les Confessions (en latin Confessiones) est une œuvre autobiographique d'Augustin d'Hippone, écrite entre 397 et 401, où il raconte sa quête de Dieu. Il a donc un double but : avouer ses péchés et ses fautes directement à Dieu (confession au sens chrétien) mais aussi proclamer la gloire de Dieu. L'œuvre est composée de treize livres. « Les treize livres de mes Confessions louent le Dieu juste et bon de mes maux et de mes biens, ils élèvent vers Dieu l'intelligence et le cœur de l'Homme. » C'est un ouvrage fondamental, tant par la profondeur des analyses qui y sont faites que par la qualité du style de l'écriture.

| Les Confessions | |

| |

| Auteur | Augustin d'Hippone |

|---|---|

| Pays | Empire romain |

| Genre | autobiographie, théologie |

| Date de parution | entre 397 et 401 |

| Chronologie | |

Contexte historique et littéraire

Contexte historique

Avant Théodose, deux empereurs partagent le pouvoir : Dioclétien, puis Constantin. Ils organisent l'Empire romain contre les révolutions et les invasions. La personne de l'empereur est considérée comme sacrée et ils lui confèrent un absolutisme total. L'Empire romain est divisé en deux parties : l'Occident et l'Orient. Chacune est dirigée par un empereur et par un dirigeant. On parle alors de tétrarchie (deux Auguste et deux César). Il y a aussi deux capitales (Constantinople et Ravenne, puis Milan). On assiste à cette époque à une débauche de luxe et de raffinement oriental autour de l'empereur. Rome reste un symbole, une référence.

À la mort de Théodose, en 395 apr. J.-C., un malaise s'installe dans l'Empire, par crainte des invasions.

- En 410, Alaric le Wisigoth dévaste Rome.

- En 456, Genséric le Vandale dévaste lui aussi Rome.

- En 476, Odoacre prend Rome, on arrive alors à la chute de Rome, à la fin de l'Empire.

Il y avait eu dans le passé de Rome bien d'autres « sacs », mais dont celle-ci s'était toujours relevée.

Contexte littéraire

Au IVe siècle, on assiste à un retour au goût du classique, les auteurs prenant par exemple Cicéron pour modèle.

On peut citer quelques auteurs de l'époque :

- Historiens : Ammien Marcellin

- Poètes : Ausone et Prudence

- Auteurs chrétiens : saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin

Élaboration de l'œuvre

Cette œuvre a été écrite en trois années. Augustin a alors 45 ans, il est baptisé depuis dix ans et est évêque d'Hippone depuis deux ans.

En 394, il comprend que l'être humain est incapable de se tourner vers le bien sans la grâce divine, après une relecture du verset de saint Paul : « Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? ».

Résumé des Confessions

Dans les livres I à IX, Augustin raconte de façon chronologique sa vie de sa naissance à la mort de sa mère. Les livres X à XIII, eux, contiennent une méditation, une réflexion ontologique et théologale, une célébration de Dieu.

- I - Enfance : Après avoir désigné Dieu et son importance comme Créateur et présence à soi et en soi, Augustin évoque ses premières années, ses premiers péchés, son rejet de l'école et son goût pour le jeu.

- II - 16e année : L'auteur revient sur l’éducation face aux désordres et débauches qu’il connaît à cet âge-là, en prenant pour exemple le vol de poires qu’il fait subir à un voisin et qu’il regrette après coup.

- III - Égarements du cœur et de l'esprit : On y lit les amours impures d'Augustin, sa découverte de la philosophie manichéenne, les prières de sa mère ainsi que les paroles prophétiques d'un évêque. Il noue un lien avec une concubine à Carthage dont il a un fils, Adéodat.

- IV - Intelligence et cœur d'Augustin : Augustin revient sur ses neuf années d'erreur comme inclinaison aux vices jusqu’à 28 ans. Puis il relate son goût pour l'astrologie qu’il découvre, la mort d’un ami proche qui le fait souffrir, et son intelligence qu’il expérimente à la fois comme professeur de rhétorique et surtout comme auteur de deux premiers livres.

- V - 29e année : L'autobiographe nous raconte son dégoût nouveau pour les manichéens, ses voyages vers Rome puis vers Milan, et enfin son début de conversation avec l’évêque Ambroise, qui l'éloigne encore plus des manichéens. Séduit par la portée des propos de celui-ci, il accepte le catéchuménat.

- VI - 30e année : Il retrouve sa mère venue à Milan qui à son tour profite des paroles de l’évêque Ambroise qui est devenu prépondérant dans la vie d’Augustin. Il tisse de nouvelles amitiés avec lesquelles il projette de se retirer du monde. Au lieu de cela, il continue sa vie telle quelle non sans s’interroger plus profondément sur la mort avec la perspective du Jugement dernier.

- VII - 31e année : Après sa découverte du néoplatonisme (tout émane du principe unique qu'est l'Un), Augustin approfondit, étape par étape, sa réflexion et l’organise chrétiennement en réalisant la peine qu’il occasionne à son cœur lorsqu’il agit mal et revisite son appréciation du Christ.

- VIII - Rencontres, récits, Écriture sainte : S’inspirant de sa rencontre avec le pieux vieillard Simplicianus lui relatant la vie du rhéteur païen Victorinus finissant par accepter le salut chrétien, et le récit de la vie de saint Antoine par l’un de ses amis, Augustin vit ses derniers grands combats entre le bien et le mal, la chair et l’esprit. Plus proche de son âme, il entend une voix lui conseiller de lire l’évangile de Matthieu (Mt 19,21).

- IX - La conversion : Augustin continue sa lecture de la Bible s’enthousiasmant du livre des Psaumes et s’instruisant des écrit pauliniens. Il prend la décision d’arrêter d’enseigner pour se mettre au service de l’Église. Il reçoit le baptême en même temps qu’un ami et son fils dont il relate la mort qui surviendra de un an et demi à trois ans plus tard. Autre décès, celui de sa mère dont il réussit à faire le deuil d’abord en relativisant, puis en pleurant abondamment et en priant pour elle, et enfin en louant ses mérites de modestie, de bon sens et de service.

- X - La quête de Dieu : Augustin commence le livre 10 en analysant ses motifs de confession : quand il est mauvais et dégoûté de lui-même ; et quand il est bon pour louer le Créateur de sa bonté. Partant du principe que l’homme ne se connaît pas entièrement lui-même et qu’il reconnaît avec certitude qu’il a toujours aimé Dieu, il approfondit le rôle et la place de la mémoire, qui n'est pas seulement ce dont il se souvient, mais une sorte d'entrepôt de la conscience qui transcende l'espace et le temps. Puis il s’interroge sur les tentations : voluptés faciles, convoitises, curiosité déplacée et l’orgueil, le danger le plus insidieux, conséquence des flatteries des hommes. Pour s’en défaire, c’est la louange comme compagne quotidienne et la vérité de Dieu dans l’amour des autres. Aussi, Il remet au Seigneur Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, la guérison des maux de son âme.

- XI - La création et le temps : Après avoir considéré la mémoire, Augustin explore le temps dans lequel se rencontre trois termes : l’attente, l’attention et le souvenir. Il demande à Dieu l’intelligence des Écritures afin de bien comprendre la Genèse et le sens de la création ex nihilo. Quid de Dieu avant le monde ? avant qu’il ne parle et engendre son Fils, le Verbe ? Le temps ne saurait être la mesure de l’éternité sans la médiation et la vérité du Christ qui permettent de fixer le cœur de l’homme, afin qu’il demeure et considère comment. Si point de temps avant la création, point de temps sans les œuvres. Si l’esprit est à la mesure de temps, le temps est à la mesure de l’amour. Ainsi, la confession des misères et la reconnaissance de la miséricorde divine favorisent-elles la grâce qui délivre l’homme de lui-même pour l’amener à la béatitude.

- XII - Le ciel et la terre : Partant du principe qu’il convient de demander et de chercher pour recevoir et trouver (cf. Mt 7,8-9), et que la vérité est constante malgré la diversité des interprétations, l’auteur s’applique à bien définir les tenants et les aboutissants de la création entre matière-ténèbres et ciel-éternité. Pour ce faire, il revient sur la mémoire et le temps, (s’)interroge sur la portée du langage et des interprétations exégétiques, investit la profondeur des Écritures et postule qu’elles possèdent au sein même de leur abondance des essentialités nécessaires. Et de conclure que l’Esprit-Saint favorise cet exercice entre charité et sacralité. Il convient donc de ne pas « s’effaroucher des paroles sacrées, si sublimes dans leur humilité ».

- XIII - Sens mystique de la création : L’auteur interprète la déclaration divine « Que la lumière soit ! » comme la manifestation de la création spirituelle de Dieu issue de l'abondance de sa bonté. Saint Augustin examine ensuite l'action de la Sainte Trinité dans la création en s’inspirant du verset « le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux » (cf. Gn 1,2). Puis un parallèle est fait entre la création et l’Église qui fait de chaque homme, par le baptême, un enfant de la grâce. Les croyants et les baptisés se réorganisent par le Christ : « Chaque partie prise isolément n’est que bonne ; c’est l’ensemble qui est très bon ». Augustin reprend la Bible : « Espère dans le Seigneur » (cf. Ps 42,5) « son Verbe est la lampe qui luit sur ton chemin (Ps 108,105). Comme l’espérance qui voit n’est plus seulement espérance, emprunter le chemin, c’est déjà recevoir l'assurance d’être enfant de la lumière, c’est la récompense de la destination finale suivant la foi, la bonne volonté, le repentir et les bonnes œuvres. Le dernier jour de la création était destiné au repos ; de même, les fidèles se reposeront avec Dieu au jour béni de la co-éternité.

L'une des premières œuvres autobiographiques

La cité de saint Augustin

Tel le Grec antique dont Rome s’est emparé de la culture, saint Augustin est un citoyen. En tant que tel, il est homme de loisir, tout entier consacré à la gestion de sa cité[1]. Sa cité, c’est sa relation avec Dieu, son diocèse d’Hippone, toutes prenantes qu’en soient les charges, restant secondaire. Or, sa confession de louange est aussi celle d’une vie d’homme. Pas de n’importe lequel, un mortel et un pécheur. Cet auto-accusé passe aux aveux, se raconte de façon stupéfiante, du jamais vu, du jamais entendu. Certes, l’Antiquité tardive n’avait pas ignoré le regard rétrospectif, mais uniquement sur des itinéraires intellectuels ou spirituels. Augustin lui-même, rarement et fugitivement, s’était déjà interrogé. Ici, cependant, il s’agit d’autre chose : pour la première fois, en toute lucidité et franchise, un homme de l’esprit, parmi les plus grands – et qui le savait – , un primat de l’Église, point de mire de la chrétienté, jetait sa vie à la merci des admirateurs ou des chiens. Dieu savait tout cela et connaissait la suite (« Qu’y aurait-il en moi qui te serait caché même si je refusais de te le confesser ? » Confessions, X, 2). Vers lui ne vont que l’acte de contrition, la profession de foi et la confession de louange. Tout le reste, cette nudité, s’offre aux hommes, quitte à donner des armes à la polémique, voire au dénigrement. Avec saint Augustin, naissait un genre nouveau, celui que nous appelons aujourd’hui « autobiographique ».

Enuntiatio uitae

La réflexion d’Augustin sur ce parti qu’il a pris de se livrer n’a pas cessé avec l’écriture des Confessions. Une douzaine d’années plus tard, il est revenu sur ce qu’il appelle l’enuntiatio uitae. Il faut, dit-il, « raconter sa vie », non pour se complaire à soi-même ou s’être utile, mais pour le devenir aux autres. C’est un service dû à l’humanité, la confession de soi complétant nécessairement celles de foi et de louange. Au moment de dire l’état de son âme, Augustin écrira : « Je veux faire la vérité dans mon cœur, devant toi par la confession, mais aussi dans mon livre, devant de nombreux témoins » (X,3). Non qu’il considère sa vie comme édifiante, il ne la dévoile pas comme un bien précieux ou un modèle, ainsi que l’avait fait Sénèque qui, au moment de se donner la mort, condamné par Néron, disait à son entourage qu’à défaut d’autre chose, il leur léguait du moins l’essentiel, « l’image de sa vie »[2]. À ses yeux, édifiante elle ne l’est que dans la mesure où elle montre comment, la grâce aidant, et à la condition d’une réceptivité active à ses appels, l’homme peut sortir de la « région de dissemblance » et se tourner vers Dieu. Les Confessions présentent donc un modèle chrétien fondé, et c’est-là leur puissante originalité, sur des données autobiographiques.

Pourtant, si l’autobiographie est bien, selon Philippe Lejeune, le récit rétrospectif qu’une personne fait de sa propre existence en mettant l’accent sur sa vie individuelle[3], le propos d’Augustin n’est pas primordialement autobiographique. Certes, le livre fait connaître la première vie de l’auteur, jusqu’à sa trente-troisième année, mais la diagonale de l’anecdotique en est vite achevée. De plus, il comporte des omissions, des silences, des blancs. De la famille, seule émerge la figure, inébranlable, brûlante, de Monique, sa mère. Rien, en revanche, sur la mère d’Adeodatus, son fils, rien sur ce fils lui-même, chéri et perdu, à part son nom. Des amis, ne demeure que le tendre aimé de Thagaste, emporté par la fièvre à vingt-deux ans. D’autre part, la chronologie laisse filer des anachronismes, bénins certes mais réels. La mobilisation des souvenirs, c’est évident, n’a pas pour premier objectif d’alimenter la narration suivie et homogène d’un vécu repensé.

« Les chambres à trésor » (saint Augustin)

Cette reviviscence des souvenirs, tenus en réserve et rangés par catégories dans les « vastes palais de la mémoire », donne l’occasion d’une page souvent citée : « […] vision poétique […] découvrant l'abîme de signification que revêt le passé, l'émouvante docilité d'un souvenir animé de la vie du possible, paré non des livrées ternies du temps déchu, mais de la luxuriance de la personne retrouvée »[4]. Elle n’est pas d’une pièce ; pour l'extraire, il convient de piocher çà et là, d’en supprimer les digressions, de la décanter.

« Et j'arrive aux vastes palais de la mémoire, là où se trouvent les trésors d'images innombrables […]. Quand je suis là, je fais comparaître tous les souvenirs que je veux. Certains s'avancent aussitôt […]. Je les éloigne avec la main de l'esprit du visage de ma mémoire, jusqu'à ce que celui que je veux écarte les nuages et du fond de son réduit paraisse à mes yeux […]. J'ai beau être dans les ténèbres et le silence, je peux, à mon gré, me représenter les couleurs par la mémoire, distinguer le blanc du noir, et toutes les autres couleurs les unes des autres ; mes images auditives ne viennent pas troubler mes images visuelles : elles sont là aussi, cependant, comme tapies dans leur retraite isolée […]. Je discerne le parfum des lis de celui des violettes, sans humer aucune fleur ; je peux préférer le miel au vin cuit, le poli au rugueux, sans rien goûter ni rien toucher, seulement par le souvenir […]. C'est en moi-même que se fait tout cela, dans l'immense palais de mon souvenir. C'est là que j'ai à mes ordres le ciel, la terre, la mer et toutes les sensations […]. C'est là que je me rencontre moi-même […]. Grande est cette puissance de la mémoire, prodigieusement grande, ô mon Dieu ! C'est un sanctuaire d'une ampleur infinie […]. Les hommes s'en vont admirer la cime des montagnes, les vagues énormes de la mer, le large cours des fleuves, les côtes de l'océan, les révolutions et les astres, et ils se détournent d'eux-mêmes[5]. »

Telle est donc, affichée, la maîtrise augustinienne de la remémoration. Sa démarche confirme et révèle l’immense curiosité qu’Augustin se porte à lui-même. Son enfance lointaine « morte depuis longtemps », il la reconstruit telle une mosaïque éparpillée, avec des petits carreaux de souvenir, et si la mémoire lui fait défaut, il emprunte à celle des autres ou y supplée par les renseignements que lui apporte son expérience personnelle. « C’est ce que l’on m’a dit : je l’ai cru parce qu’on voit les autres enfants se comporter ainsi » (I,6,11). Aussi retrouve-t-il les frémissements de son adolescence imaginative, inquiète et féconde : « Je n’aimais pas encore, et j’aimais à aimer » (le célèbre amare amabam, III,1,74). Les passions le « tirent par son vêtement de chair » (ibid., 11) : émois, désirs, sentiments, enthousiasmes, regrets, remords. Un homme, en effet, jouissant du corps, abandonné sans retenue aux beautés de ce qu’il appelle la « concupiscence ». Comme l'écrit Joseph Trabucco, « Il n'a été étranger à aucun des sentiments de la terre, l'amitié lui fut douce. Il l'a aimée jusqu'à ressentir de la perte d'un ami une sorte de désespoir. Il a eu le goût des larmes. Il a été fou de poésie[6]. »

Les aléas de la mémoire

Le livre dit aussi que la mémoire a eu ses failles, qu’elle a trahi : oublié, le menu de certains écrits, oublié, si la personnalité de l’un avait vraiment le charme qu’il lui prête, oublié pourquoi l’autre était absent lors de la visite d’un troisième à Milan, oubliées, même les réponses à sa mère pendant leur dernier entretien dans le jardin d’Ostie. De plus, mémoire délibérément sélective, écartant de la remontée les souvenirs inutiles à la perspective spirituelle. Ainsi : « Je passe sous silence bien des choses, dans ma hâte d’en arriver à celles qui me pressent pour que je te les confesse » (III,21). « Chaque goutte de temps [lui] coût[ant] cher », il ne racontera pas son accession à l’épiscopat, « les exhortations, les consolations et les directions » (ibid.) par lesquelles Dieu l’a conduit à prêcher sa parole. Rien non plus des années passées à Thagaste après son retour d’Italie, ni de son séjour à Rome suivant la mort de sa mère en l’été 387. Le dernier rappel, justement : ces pleurs versés à Ostie sur la fraîche tombe, et l’évocation fugitive de son père Patricius. Ultime faiblesse, avant d’entrer dans le monde héroïque des serviteurs (ou esclaves) de Dieu (serui Dei).

Quelle lecture pour les Confessions ?

Ainsi, la lecture des Confessions devrait être celle d’un témoignage au service d’une « pédagogie de la transmission de la foi »[7]. « Je raconte cela, mais à qui ? Ce n’est pas à toi, mon Dieu ; mais devant toi, je le raconte à ma race, à la race humaine […] Et pourquoi cela ? Évidemment pour que moi et mon lecteur éventuel, nous considérions de quelle profondeur il faut crier vers toi » (II,3). La lecture sera d’ « imitation » et de communion spirituelle, et au livre X (IV,6), Augustin martèle encore sa certitude : « Tel est le fruit que j’attends de ces confessions, où je vais me montrer, non tel que je fus, mais tel que je suis. Je veux les faire non seulement devant Vous, avec cette mystérieuse joie qui tremble, avec cette tristesse mystérieuse qui espère, mais aussi pour être entendu des fils des hommes, associés à ma foi, à mon allégresse, et qui participent à ma condition mortelle – mes concitoyens, voyageurs ici-bas comme moi, et qui marchent sur ma route, soit devant moi, soit à côté de moi […]. Je ne suis qu’un petit enfant, mais mon Père vit toujours, et je trouve en lui un tuteur capable de m’aider […]. C’est donc à ceux que vous m’ordonnez de servir que je me montrerai, non pas tel que j’ai été, mais tel que je suis désormais, tel que je suis aujourd’hui […]. Voilà dans quel esprit je souhaite qu’on m’écoute[8]. ».

Alors, se trouveraient-ils exclus, ceux qu’Augustin appelle « les enfants étrangers » ? Qui se situent en marge de sa foi ? Cette « race curieuse de connaître la vie d’autrui, paresseuse à corriger la sienne » (X,3) ? Peut-être. Mais l’œuvre a semé sa beauté et, à quelque frontière spirituelle que l’on se situe, on s’émerveillera toujours et encore du parcours accompli par l’enfant de Thagaste, et surtout, de la hauteur de « son absolue exigence d’homme dans l’ordre de l’esprit »[9] - [10].

Caractéristiques de l'écriture

On peut distinguer les caractéristiques suivantes dans l'œuvre d'Augustin :

- Une analyse psychologique profonde ;

- L'introspection ;

- Les défaillances et le progrès ;

- L'influence des lectures bibliques, notamment à travers :

Extraits notables

Le vol des poires

Ce passage se situe au livre II, chapitre IV : Augustin s'y accuse d'avoir, à seize ans, volé des poires en compagnie d'une bande de mauvais garçons. Mais il s'inquiète moins du larcin lui-même que de ses causes : il n'a pas agi par nécessité, ni même par envie de ces fruits, mais par « plénitude d'iniquité » : « Et ce n'est pas de l'objet convoité par mon larcin, mais du larcin même et du péché que je voulais jouir. » En effet, dans ce passage des Confessions, Saint Augustin raconte un vol qu'il a commis : tout d'abord il parle directement à Dieu, montrant bien qu'il n'a pas volé car il en avait besoin mais bien parce qu'il avait envie de jouir de l'acte défendu : « j'ai volé ce que je possédais » Dans le paragraphe qui suit, saint Augustin raconte son histoire : « une bande de mauvais garçons », « la nuit », « dans le voisinage » qui s'en vont pour voler des poires pour ensuite les jeter aux cochons, leur seul plaisir étant de jouir d'avoir volé quelque chose... Enfin, dans le dernier paragraphe du passage, Saint Augustin montre à Dieu (auquel il parle directement) : « Voilà mon cœur, ô Dieu », qu'il a aimé voler, et que, s'il est tombé dans « l'infamie », c'est pour pouvoir avoir le plaisir d'avoir commis un acte défendu. Il finit par une phrase à portée morale pour tous les hommes : l'homme peut faire le mal seulement pour jouir de faire le mal : « Ô laideur de l'âme qui abandonnait votre (Dieu) soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même ». Dans ce passage, l'expression d'un « je » est très présente, et révèle une véritable expérience personnelle et l'expression de sentiments personnels.

Références

- Paul Veyne, L’Empire gréco-romain, Paris, éd. du Seuil, 2006.

- Tacite, Annales, XV, 62.

- Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 1975.

- Robert Ferrieux, La Littérature autobiographique en Grande-Bretagne et en Irlande, Paris, Ellipses, 2001, p. 117.

- Saint Augustin, Confessions, Livre X, chapitre 8, traduction Joseph Trabucco, Paris, Garnier Frères, 1964, p. 75, 77, 79, 81.

- Joseph Trabucco, préface à Saint Augustin, Confessions, Paris, Garnier Frères, 1964, p. II-III.

- Serge Lancel, Saint Augustin, Paris, Arthème Fayard, 1999.

- Traduction Pierre de Labriolle, Paris, 1926, Éd. Les Belles Lettres, 1969.

- Analyse en grande partie inspirée par Serge Lancel, Saint Augustin, Paris, Arthème Fayard, 1999.

- Analyse également inspirée par Paul Veyne, L’Empire gréco-romain, Paris, éd. du Seuil, 2006.

Autres œuvres

Bibliographie

- Patrice Cambronne, Recherches sur la structure de l'imaginaire dans les Confessions de saint Augustin, Paris, Institut d'études augustiniennes, , 1155 p. (ISBN 2-85121-045-9).

- Eric Dubreucq, Le cœur et l'écriture chez saint Augustin : enquête sur le rapport à soi dans les Confessions, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Savoirs et systèmes de pensée », , 259 p. (ISBN 2-85939-779-5, lire en ligne).

- Jean-Luc Marion, Au lieu de soi : l'approche de saint Augustin, Paris, PUF, coll. « Epiméthée », , 441 p. (ISBN 978-2-13-054407-4, présentation en ligne).

- Marie-Anne Vannier, Les Confessions de saint Augustin, Paris, Cerf, coll. « Classiques du christianisme », , 173 p. (ISBN 978-2-204-08469-7).

Liens externes

- Les confessions d'Augustin d'Hippone online, sur le site de la bibliothèque des pères de l'église (Bibliothek der Kirchenväter) et une version franco-latine

- Confessions d'Augustin d'Hippone. (Ebook format PDF, mise en page inspiré de publications du 17e s., avec deux articles d'introduction sur l'influence du néoplatonisme sur Augustin)