Le Dorat

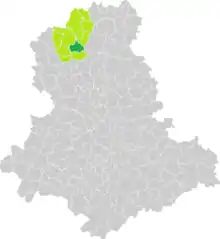

Le Dorat (Le Daurat en occitan marchois) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Le Dorat | |||||

Collégiale du Dorat. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Bellac | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Haut Limousin en Marche | ||||

| Maire Mandat |

Bruno Schira 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87210 | ||||

| Code commune | 87059 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Dorachons | ||||

| Population municipale |

1 535 hab. (2020 |

||||

| Densité | 65 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 12′ 58″ nord, 1° 04′ 56″ est | ||||

| Altitude | 224 m Min. 177 m Max. 271 m |

||||

| Superficie | 23,77 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châteauponsac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://ledorat.fr/ | ||||

Ses habitants sont appelés les Dorachons ou les Doratiens[1]. La ville est considérée comme la capitale traditionnelle de la Basse Marche.

Le Dorat fait partie des labels de qualité Petites villes de demain et Petites Cités de Caractère.

Géographie

La ville est située à 50 km au nord de Limoges. Elle est traversée par le Courtoison.

Au nord-ouest, les limites de la commune suivent le cours de la Brame.

Une gare SNCF sur la ligne Limoges - Poitiers permet, en prenant le TGV à Poitiers, d’accéder rapidement à Paris.

Voulons fut réunie au Dorat par l'ordonnance du . La délimitation entre les communes du Dorat et de Dinsac fut fixée par l'ordonnance du .

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1966 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[9]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 4,2 | 8,1 | 11 | 12,7 | 12,2 | 9,4 | 7,6 | 3,3 | 1,4 | 6,2 |

| Température moyenne (°C) | 4,5 | 5,2 | 7,9 | 10,1 | 14,2 | 17,4 | 19,6 | 19,3 | 16 | 12,8 | 7,6 | 5 | 11,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,2 | 9,8 | 13,3 | 16,1 | 20,3 | 23,7 | 26,6 | 26,5 | 22,6 | 17,9 | 11,9 | 8,6 | 17,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

−25 16.01.85 |

−18,9 06.02.12 |

−12,9 01.03.05 |

−6 04.04.96 |

−2,5 08.05.74 |

0 05.06.76 |

3 03.07.79 |

2 28.08.74 |

−1,9 18.09.71 |

−7,5 30.10.97 |

−11 22.11.93 |

−12,5 31.12.96 |

−25 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

19 24.01.67 |

23 20.02.98 |

26 24.03.96 |

32,3 30.04.05 |

33,7 26.05.05 |

38,8 30.06.15 |

38,5 16.07.15 |

41 05.08.03 |

35 14.09.20 |

30,5 01.10.11 |

24,7 08.11.15 |

19,5 16.12.89 |

41 2003 |

| Précipitations (mm) | 86,6 | 70,9 | 67 | 77,6 | 87,4 | 65,9 | 53,7 | 61,5 | 68,2 | 89,9 | 87,6 | 88,9 | 905,2 |

Urbanisme

Typologie

Le Dorat est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [10] - [11] - [12]. La commune est en outre hors attraction des villes[13] - [14].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (80,1 %), zones urbanisées (7,9 %), zones agricoles hétérogènes (6,1 %), terres arables (4 %), forêts (1,8 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Dorat est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[18]. 6,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 5] - [19].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999 et par des mouvements de terrain en 1999[16].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune du Dorat est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[20].

Toponymie

L'église du Dorat est attestée en 1075 sous la forme ecclesia Dauratensis, puis on trouve, en occitan, del Daurat vers 1115, et en latin, de Dorato vers 1315. Ces formes anciennes se rattachent au verbe occitan daurar « dorer, orner, parer », le participe daurat qualifiant un nom masculin sous-entendu. Ce nom a remplacé un nom plus ancien : Sancto Petro Scotariensis ecclesie (fin du Xe siècle), qui évoque peut-être une fondation de Scots, c'est-à-dire de moines irlandais[21].

Histoire

Les origines

Les origines du Dorat sont difficiles à appréhender[22]. Pourtant le chartrier des chanoines du Dorat, réactualisé lors de la construction de la collégiale au XIIe siècle, nous donne quelques pistes[23].

- Deux noms apparaissent dans les documents au XIe siècle: Saint-Pierre Deaurato (oratoire de Saint-Pierre) et Scotorensis (qui a pu donner le nom du ruisseau du Courtoison).

- Une charte de fondation de la communauté de chanoines par un laïc, un certain Boson, marquis, datée d'environ 970 a été étudiée par l'universitaire Anne Massoni[24].

- L'essentiel des documents produits concerne des donations au chapitre des chanoines et des conflits juridiques avec les descendants de Boson, marquis, devenus les comtes de La Marche concernant la taxation des marchands passant par la ville du Dorat.

Un Moyen Âge turbulent

Le Dorat est un site stratégique que les puissants veulent contrôler.

D'un point de vue local:

- Les chanoines sous l'égide de l'abbé Ranulf, évêque schismatique de Limoges, font construire la très belle collégiale romane au début du XIIe siècle[25]. Aujourd'hui, il est impossible de savoir où était l'édifice antérieur (pas de documents mentionnant un lieu précis et les fouilles archéologiques préventives ne donnent rien). Les chanoines y organisent un culte autour des deux saints locaux Israël (+1014) et Théobald (+1070), anciens chanoines de la communauté.

- Les comtes de La Marche matérialisent leur pouvoir autour d'une motte dominant le carrefour routier, de même que la "roche" des chanoines[26].

D'un point de vue régional et national:

- Au XIIIe siècle, Gérauld de Maulmont, bras droit en Limousin, du roi Philippe IV le Bel se fait élire abbé du Dorat.

- En 1356, le Prince Noir, Edouard de Galles, s'empare de la ville du Dorat et de sa motte.

- A la fin du XIVe et début du XVe siècle, le Roi de France, via le duc de Berry reconquiert son territoire, en mettant à la tête du chapitre la famille du Cher, cliente du duc de Berry; et en érigeant une tour défensive sur l'abside de la collégiale.

- La reconquête du pouvoir royal français s'étend jusqu'au XVIe siècle, avec la fortification de la ville entre 1430 et 1530 environs sous l'égide des Bourbons, comte de La Marche et les différents passages des Rois de France.

- En 1572, un tribunal royal sédentaire s'implante au cœur de la ville mettant en difficulté le pouvoir séculaire des chanoines de la collégiale.

L’assassinat de Claude de La Pouge, reflet d'une période troublée et prospère

En 1578, le lieutenant général de la Sénéchaussée, représentant du Sénéchal est assassiné au Dorat à la suite d'une cabale. Trois raisons principales sont à la source de cet événement: raisons politique, religieuse et sentimentale.

Tout d'abord, en 1572, un édit royal confirme l'installation d'un tribunal au cœur de la ville du Dorat. Claude de La Pouge y détient la charge la plus importante. Il entre alors en conflit avec le pouvoir séculaire des chanoines de la ville. Il entre aussi en concurrence avec le pouvoir des bourgeois ou consuls de la cité qui détiennent de nombreuses libertés depuis l'accord de la charte de 1566 et ont un pouvoir économique fort.

Ensuite, en pleines guerres de religion, le lieutenant général doit faire appliquer la tolérance religieuse, politique royale par excellence, qui génère des malentendus à la fois à l'encontre des protestants et des catholiques dorachons[27].

Enfin, Claude de La Pouge, selon les mœurs de son époque, entretient deux femmes, qui sont les épouses de ses subalternes.

Tout ces paramètres rendent la situation explosive et la font déboucher sur l'assassinat de lieutenant général.

La maison dite de Claude de La Pouge, a été identifiée comme telle par erreur. En réalité, elle se situe quelques mètres plus loin en face[28].

Le Dorat, cité religieuse

Le Dorat se caractérise par ses nombreuses communautés religieuses.

Du Xe siècle à la Révolution Française, le chapitre de chanoines est une institution riche et puissante. A l'ombre de sa très belle collégiale, le chapitre est le premier propriétaire foncier de la région. Les chanoines habitent de belles maisons. La demeure de l'abbé est reconstruite vers 1760, il s'agit d'un véritable hôtel particulier. Le chapitre possède aussi une "psalette"[29] réputée. A la veille de la Révolution, la communauté est à son apogée.

En 1559, le culte protestant était célébré publiquement au Dorat[30].

En réaction à l'influence protestante, deux couvents voient le jour au début du XVIIe siècle au Dorat. Un couvent de sœurs bénédictines, actuel collège Pierre Robert, et un couvent de frères récollets franciscains à l'entrée de la ville, côté Nord, sont fondés grâce aux libéralités des notables catholiques. Ces deux établissements ferment à la Révolution.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, durant la période du renouveau catholique, trois établissements voient le jour de nouveau : le couvent apostolique des sœurs Marie-Joseph et de la Miséricorde, un monastère du carmel et un couvent de franciscaines associé à une maison de retraite pour prêtres âgés.

XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie du Dorat adopte les idées des Lumières. Les religieux agissent de même. De belles maisons bourgeoises sont construites. Durant la Révolution française, les chanoines s'impliquent fortement, occupant les principales fonctions administratives. Les chanoines les plus conservateurs et fidèles à Rome sont déportés.

Politique et administration

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2011[32].

Jumelages

Santillana del Mar (Espagne) dans la province de Cantabrie : c'est grâce aux échanges entre élèves espagnols et français mis en place par les professeurs Annick Beaulieu pour Le Dorat et Miguel Izquierdo pour Santillana del Mar que ce jumelage commence et s'officialise en 1986 avec la signature des maires Bertrand Clisson pour Le Dorat et Antonio Sandi pour Santillana.

Santillana del Mar (Espagne) dans la province de Cantabrie : c'est grâce aux échanges entre élèves espagnols et français mis en place par les professeurs Annick Beaulieu pour Le Dorat et Miguel Izquierdo pour Santillana del Mar que ce jumelage commence et s'officialise en 1986 avec la signature des maires Bertrand Clisson pour Le Dorat et Antonio Sandi pour Santillana. Wissembourg (France) : En , les habitants de Wissembourg (Bas-Rhin) évacués sont accueillis au Dorat pendant une année. Ils vivaient d’une allocation journalière. Écoles, maisons particulières, logements inoccupés furent réquisitionnés pour les loger. La scolarisation des enfants fut aménagée en alternance avec celle des Dorachons. Malgré les problèmes de langue et des différences de comportement, des liens d’amitié se sont tissés. Des habitants des deux communes ont continué à entretenir des contacts.

Wissembourg (France) : En , les habitants de Wissembourg (Bas-Rhin) évacués sont accueillis au Dorat pendant une année. Ils vivaient d’une allocation journalière. Écoles, maisons particulières, logements inoccupés furent réquisitionnés pour les loger. La scolarisation des enfants fut aménagée en alternance avec celle des Dorachons. Malgré les problèmes de langue et des différences de comportement, des liens d’amitié se sont tissés. Des habitants des deux communes ont continué à entretenir des contacts.

En réalité le jumelage eut lieu en 1968 sous l'impulsion du maire Maître Bertrand Clisson qui trouva par l'intermédiaire des Cités Unies la Ville de Santillana del Mar qui présentait des points communs avec Le Dorat (population, collégiale)

| Ville | Pays | Période | ||

|---|---|---|---|---|

| Santillana del Mar[33] | Espagne | depuis | ||

| Wissembourg[33] | France | depuis | ||

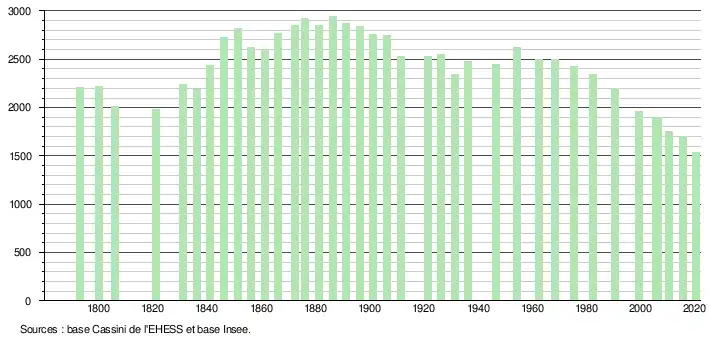

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[35].

En 2020, la commune comptait 1 535 habitants[Note 6], en diminution de 11,17 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

| 2015 | % | 2010 | % | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 1 703 | 100,0 | 1 757 | 100,0 | |

| 0 à 14 ans | 163 | 9,6 | 172 | 9,8 | |

| 15 à 29 ans | 187 | 11,0 | 177 | 10,1 | |

| 30 à 44 ans | 168 | 9,9 | 209 | 11,9 | |

| 45 à 59 ans | 325 | 19,1 | 393 | 22,4 | |

| 60 à 74 ans | 414 | 24,3 | 373 | 21,2 | |

| 75 ans ou plus | 446 | 26,2 | 433 | 24,6 |

| Hommes | % | Femmes | % | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 752 | 100,0 | 951 | 100,0 | |

| 0 à 14 ans | 73 | 9,7 | 90 | 9,5 | |

| 15 à 29 ans | 90 | 12,0 | 97 | 10,2 | |

| 30 à 44 ans | 85 | 11,3 | 83 | 8,7 | |

| 45 à 59 ans | 161 | 21,4 | 164 | 17,2 | |

| 60 à 74 ans | 190 | 25,3 | 224 | 23,6 | |

| 75 à 89 ans | 140 | 18,6 | 221 | 23,2 | |

| 90 ans ou plus | 13 | 1,7 | 72 | 7,6 | |

| 0 à 19 ans | 97 | 12,9 | 125 | 13,1 | |

| 20 à 64 ans | 384 | 51,1 | 384 | 40,4 | |

| 65 ans ou plus | 271 | 36,0 | 442 | 46,5 |

Économie

- Un collège et un lycée professionnel publics.

- Hôpital intercommunal du Haut Limousin (H.I.H.L), premier employeur du nord de la Haute-Vienne (80 lits).

- Usine Allande (lingerie Soutien-gorge - 60 salariés).

- Usine Lindor (60 salariés - négoce de gros).

- Porcelaine Doralaine (groupe Deshoulières - 60 salariés).

- Porcelaines de Limoges et du Dorat (45 salariés).

- Près de 80 établissements de commerce et service (alimentation générale, boulangerie, charcuterie, moyenne surface alimentaire, équipement de la personne et de la maison, jardinerie, librairie, pharmacie, coiffure, automobile…)

- Hôtel des entreprises au sein duquel se trouve l’Association régionale de télétravail, et qui propose des bureaux meublés et câblés, une salle de réunion, un espace bureautique et des services à coûts partagés.

- Deux hôtels totalisant une vingtaine de chambres et des chambres d’hôtes.

- Un camping-caravaning.

- Plusieurs restaurants et cafés.

- Un hippodrome à la Sagne avec trois courses annuelles et un concours hippique d’envergure nationale.

- Élevages de chevaux avec haras.

- Des circuits axés sur le patrimoine, le cheval ou la randonnée.

- Des installations sportives et de loisirs (stade de foot, gymnase, cinéma, salle multimédia…).

- Un cinéma

Culture locale et patrimoine

Fêtes

- Foire : Le 13 de chaque mois.

- Fête communale : Les et

- Marché des Producteurs : 5 Jeudis de fin juin à fin août.

- Championnat du monde de tonte de moutons : Du 4 au

- Fête de Saint-Israël et Théobald : Du dimanche après le au dimanche suivant.

- Brocante : Le premier weekend d'octobre

- Marché de Noël : Le premier dimanche de décembre

La collégiale Saint-Pierre

L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1846[40].

Dans les rues

- Rue Saint-Michel : l’hôtel du Chalard

- Rue Raymond-Chameaux : la maison de Saint-Savin

- Grand’Rue : l’hôtel Boucheul du XVIIIe siècle avec une porte monumentale. La clé pendante est chargée d’un écu. Les jambages sont terminés par des pilastres à chapiteaux à boules.

Place Saint–Jean

Ancienne porte de ville. Demeures des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, coiffées d’amples toitures à la Mansart et pourvues de lucarnes à la capucine. Quatre d’entre elles attirent plus particulièrement l’attention :

- L’hôtel du Theil ou Dutheil de La Rochère au numéro 4 (siège du directoire du district du Dorat pendant la Révolution)

- L’hôtel Aubugeois au numéro 1 (XVIIIe siècle)

- L’hôtel Bouquet Dupin au numéro 3 (XVIIIe siècle)

- L’hôtel Junien au numéro 16

Hôtel de La Pouge

Au 1 rue Saint-Michel[41], se trouve la maison du lieutenant-général de la sénéchaussée Claude de la Pouge.

Identifiée par erreur comme la maison de Claude de La Pouge, elle est réalité construite en 1654 à l'emplacement de plusieurs "masures". Son commanditaire est Joseph Philippes de La Rivallerie, lieutenant criminel de la Sénéchaussée. Elle est surtout habitée par son neveu Jean Philippes, chanoine qui y fait de nombreux remaniements en 1699.

À l'angle nord-ouest, une échauguette repose sur une poivrière en granit. La toiture en bardeaux de châtaignier est surmontée d'un épi de faîtage en cuivre. Trois fenêtres de guet sont toujours visibles. La porte est valorisée par un chapiteau ionique surmonté d'une urne portant un pot à feu garni de draperie royale. Au-dessus de la porte, un oculus ovale, surmonté d'une console à feuilles d'acanthe.

Collège Pierre-Robert

Article détaillé Collège Pierre Robert

Le carmel

Le carmel du Dorat fut fondé le . La chapelle a été consacrée le . Dans les jardins subsiste encore la tour Saint-Antoine, vestige des remparts de la ville.

Le monument aux morts

Le monument aux morts du Dorat, érigé sur la place de la Collégiale, reprend la forme d'une lanterne des morts. Construit en kersantite, il est l’œuvre, en 1926, du sculpteur limougeaud Henri Coutheillas (1862 – 1927), sur les plans de l’architecte Elie Berteau[42]. Il a été inauguré le .

Ancien hospice de Grandchamp

L’hospice de Notre-Dame-de-la-Consolation[43] a été fondé par la famille Robert, sur sa propriété de Grandchamp, le long de la route de Droux, pour y héberger des vieillards. Construit entre 1880 et 1885, il comprend une chapelle centrale et deux pavillons symétriques de deux niveaux et cinq travées, au nord celui des femmes, au sud celui des hommes. La chapelle, monument historique depuis le , suit un plan en croix latine. L'intérieur est voûté d'ogives en calcaire sur piliers à chapiteaux sculptés. Les vitraux, datant de 1885, représentent la Sainte Famille, les saints patrons des fondateurs, saint Israël et saint Théobald, ainsi que la Nativité et la Passion du Christ. Les deux pavillons, dont les façades et toitures sont inscrites à l’inventaire, sont caractérisés simplement crépis. L’intérieur a été en partie modifié pour permettre l'habitation.

Domaine d'Escurat.

Domaine d'Escurat. La fuite en Égypte. Vitrail de la collégiale. Didron, 1880.

La fuite en Égypte. Vitrail de la collégiale. Didron, 1880. Le portail de la collégiale Saint-Pierre.

Le portail de la collégiale Saint-Pierre. La Porte Bergère.

La Porte Bergère. La collégiale.

La collégiale. Couvent du Carmel

Couvent du Carmel la chapelle du cimetière

la chapelle du cimetière la chapelle des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde

la chapelle des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde la chapelle Notre Dame du temple

la chapelle Notre Dame du temple la chapelle des hospices de Grandchamp

la chapelle des hospices de Grandchamp

Personnalités liées à la commune

- Saint Israël (950-1014)

- Saint Théobald (990-1070)

- Pierre Robert, du Dorat (1589-1658) Le collège du Dorat porte son nom.

- Jacques, marquis du Theil (1741 - 1808), président de l'assemblée de la noblesse de la Basse-Marche en 1789.

- Jacques Lesterpt, dit Lesterpt l’aîné, (1745- 1823) député du tiers état de la Basse-Marche aux États généraux de 1789, membre de la Convention nationale et membre des Cinq-Cents sous le Directoire.

- Benoît Lesterpt-Beauvais (1750-1793), député du tiers état de la Basse-Marche aux États généraux de 1789, puis député de la Haute-Vienne à la Convention nationale.

- Arthur de La Guéronnière (1816-1875), Homme politique, journaliste, diplomate, écrivain, Grand officier de la Légion d'honneur

- Charles de La Guéronnière (1827-1866), frère du précédent, Haut fonctionnaire, Commandeur de la Légion d'honneur

- Charles Blanchaud (1840 - 1920), poète

- René Paul Gustave Trouvé (1867-1935), homme politique

- Joseph Guillemot (1899-1975), athlète, champion olympique du 5000 mètres à Anvers en 1920[44]

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armoiries du Dorat[45] se blasonnent ainsi : |

|---|

Spécialités culinaires

- Le macaron

- Le clafoutis

- Le pâté aux pommes de terre

Philatélie

Un timbre postal, d'une valeur de 1,45 franc, représentant la collégiale du Dorat a été émis le [46].

Voir aussi

Bibliographie

- Histoire du Dorat par Henri Aubugeois de La Ville du Bost (1880), réimpression chez Res Universis (1992)

- Histoire de l'église du Dorat, par Charles Blanchaud, Le Dorat, 1918.

- Guillaume Lavaud, Le dossier hagiographique des saints Israël et Théobald du Dorat, “ Saint Israël,chanoine de l’An Mil - Etablissements canoniaux, pouvoir épiscopal et seigneuries laïques au temps des premiers Capétiens, Limousin et royaume de France ”, colloque international organisé par l'Université de Limoges et le CRIHAM, Nov 2014, Limoges-Le Dorat, France, éd. Lavaud, 2020 hal-02557458

- L'église du Dorat, par René Fage, Paris, 1921

- La collégiale du Dorat, par l'abbé Philippe Schneider, 1980.

- Le Dorat en Basse-Marche, par Michel Courivaud, Le Livre d'histoire-Lorisse (2004).

- Le Dorat, capitale de la Basse-Marche, par l'Abbé P.E. Rougerie, Librairie Surenaud, 1865.

- Le Dorat à travers son passé, par J. Nouaillac, Editions Marcel Brulé, 1932.

- Les Ostensions de 1883 au Dorat, par le Comte Alfred de La Guéronnière, aux Librairies religieuses.

- Les Ostensions de 1911 au Dorat, Compte-rendu, Librairie Surenaud.

- Les prêtres du Dorat martyrs et confesseurs de la foi pendant la révolution, Librairie Surenaud, 1925.

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Nom des habitants », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- Carte IGN sur Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 87059001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Dorat », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Marcel Villoutreix, Les noms de lieux du Limousin, 2002, p. 188 (Travaux d'Archéologie Limousine, supplément n° 6).

- René Arnaud "Le Dorat, essai sur l'origine du nom" TAL tome 17, 1997.

- Jacques de Font-Réaulx, Recueil de textes et d'analyses, concernant le chapitre Saint-Pierre du Dorat, BSHAL, 1927, tome 72.

- Anne Massoni, Aux origines du chapitre Saint-Pierre du Dorat, PULIM, 2019

- Eric Sparhubert, Le Dorat collégiale Saint-Pierre, Société Française d'Archéologie, 2014

- Michaël Thoury, Visite historique du Dorat, Scotorium, 2019

- Michel Cassan, Le temps des guerres de religion, le cas du Limousin Publisud, 1996

- recherches réalisées par Michaël Thoury, en cours de parution

- école de chants

- Joseph Nouaillac, Histoire du Limousin et de la Marche limousine, Paris-Limoges-Nancy, Charles Lavauzelle et Cie, , 7e éd., p. 196.

- « Les maires de la commune » (consulté le ).

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Le Dorat, consultée le 28 octobre 2017

- « https://ledorat.fr/jumelages/ »

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Évolution et structure de la population en 2015 ».

- « Eglise Saint-Pierre-ès-Liens », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Mérimée : Hôtel de la Pouge », sur www.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Elie Berteau sur www.francegenweb.org

- « Mérimée : Ancien hospice de Grandchamp ou Notre-Dame de la Consolation », sur www.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « athlète olympique »

- « Blason… », sur armorialdefrance.fr.

- Le timbre