La Colle-sur-Loup

La Colle-sur-Loup [la kɔl syʁ lu] (Sa Còla de Lop en provençal) est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est membre de la Casa (communauté d'agglomération Sophia Antipolis).

| La Colle-sur-Loup | |||||

La Colle-sur-Loup. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-Maritimes | ||||

| Arrondissement | Grasse | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Bernard Mion 2020-2026 |

||||

| Code postal | 06480 | ||||

| Code commune | 06044 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Collois | ||||

| Population municipale |

8 048 hab. (2020 |

||||

| Densité | 820 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 41′ 14″ nord, 7° 06′ 16″ est | ||||

| Altitude | Min. 10 m Max. 351 m |

||||

| Superficie | 9,82 km2 | ||||

| Unité urbaine | Nice (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Nice (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Villeneuve-Loubet | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

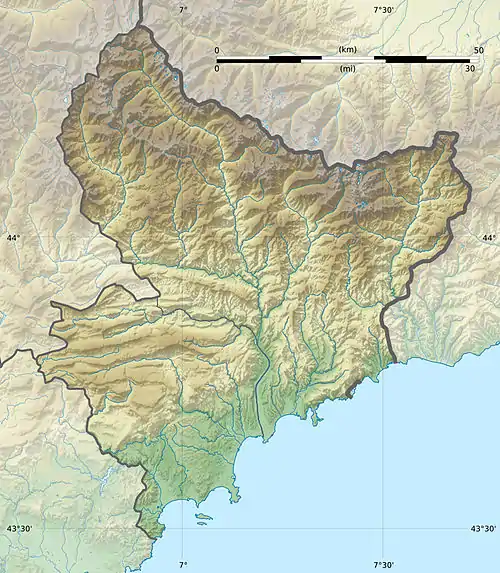

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.lacollesurloup.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Collois.

Géographie

La Colle-sur-Loup est située en Pays vençois, tout près de Saint-Paul-de-Vence, au nord-ouest de Cagnes-sur-Mer (dont la plage n'est qu'à 7 km) et à l'ouest de Nice (18 km).

Communes limitrophes

Géologie et relief

Le territoire communal de La Colle-sur-Loup se disperse sur une superficie de 982 hectares où les espaces verts (439 hectares) occupent près de la moitié de la surface.

La majeure partie de son territoire est très accidentée et peut se diviser en trois zones distinctes : le nord de la commune est occupé par un ensemble de collines boisées (forêt de la Sine) culminant à 351 m. à la Colle Loubière ; au sud du village s'étend une vaste plaine autrefois maraîchère, gagnée par l'urbanisation depuis la seconde moitié du XXe siècle ; et la vallée du Loup, qui borde l'ouest de la commune, passe sous le plateau de Montmeuille et traverse de basses gorges au canyon de Saint-Donat, près de la Luona.

La vallée du Loup permet de gagner les Préalpes en direction de Gréolières, au nord. Ses rives, très fréquentées l'été pour la baignade et la pêche, sont protégées par un parc départemental, qui s'étend jusqu'à Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer. Quelques infrastructures de loisirs y sont installées (Ludiparc, campings, centre de canoë-kayak, sites d'escalade). La colline de Montmeuille est aménagée en un parc de la Guérinière.

Hydrographie

- Fleuve côtier du Loup (49,3 km).

- Vallons du Clarel et de Notre-Dame (au nord, à la limite de Tourrettes-sur-Loup et de Vence), de la Tuilière, de Vaulongue, tous affluents du Loup.

Urbanisme

Typologie

La Colle-sur-Loup est une commune urbaine[Note 1] - [1]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Nice, une agglomération intra-départementale regroupant 51 communes[4] et 942 886 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Nice est la septième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Lille (partie française), Toulouse et Bordeaux[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nice, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 100 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[7] - [8].

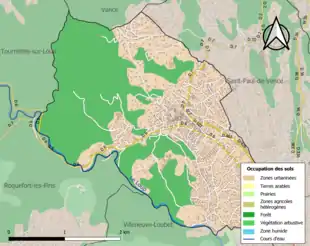

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (55,3 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (44,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (55 %), forêts (44,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,3 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Le nom du village, tel qu’il apparaît la première fois en 1362 dans un cartulaire de Saint-Pons (Colla), vient du provençal couala, colline ou montagne[11].

Des notes issues d’archives mentionnent que « Loup » aurait un rapport direct avec l'animal. La vallée encore sauvage en certains lieux était, il y a longtemps et jusqu’en 1860, peuplée de loups. Une autre explication veut que le nom du fleuve provienne d'une racine romaine lapis – hauteur, ravin – ou pré-indo-européenne lepp, lepas – rocher ou gros caillou[12].

La commune est située dans l'aire linguistique de l'arrondissement de Grasse, où l'article du Sou est traditionnellement d'usage, et se nomme ainsi Sa Còla de Lop en provençal.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Le territoire de La Colle-sur-Loup a livré de multiples traces de peuplements préhistoriques et protohistoriques :

- Grotte Bianchi (néolithique moyen-bas empire) ;

- Aven de la Colle Loubière (âge du bronze-âge du fer) ;

- Enceinte de la Bagarrée, ou oppidum de Montmeuille (second âge du fer-bas empire) ;

- Sanremo (époque gallo-romaine) ;

- Bergerie des Crottes (époque gallo-romaine) ;

- Enceinte de Montgros (époque indéterminée).

La grotte Bianchi, où fut retrouvée une sépulture collective datée de la fin du Chasséen et occupée dès le néolithique moyen et l'âge du bronze, en est le plus ancien témoignage[13].

À l'âge du fer, le site est occupé par des Ligures de la tribu des Décéates, qui y fondent l'oppidum de Montmeuille sur un éperon barré au sud du village actuel.

À leur arrivée, les Romains investissent certains de ces habitats préhistoriques dont la grotte Bianchi et le castellaras de Montmeuille, sur lequel ils fondent un camp qui leur sert à surveiller les alentours.

Grotte Bianchi

L'ossuaire de la grotte Bianchi tient lieu de carrière de calcaire à ses nouveaux occupants.

Au cours de ses fouilles menées en 1954 au nom de l'IPAAM (Institut de fouilles de Préhistoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes), le commandant Octobon signale la présence de fragments de tegulae décorés de motifs animaliers, d'une douzaine de monnaies du IIIe siècle av. J.-C. et des céramiques africaines postérieures au Ier siècle aujourd'hui conservés au Musée d'anthropologie de Monaco.

Sur l'ensemble du mobilier provenant de la grotte Bianchi en réserve au Musée de Préhistoire Régional de Menton, on compte 71 tessons : douze amphores, deux lampes, trois céramiques modelées, sept à pâte brune, sept à pâte claire, 17 à pâte grise et 23 sigillées claires. Seuls onze ont pu être identifiés (bords d'amphores de type africaine et gauloise, d'une coupe carénée en céramique, deux plats, gobelet globulaire, deux fragments d'amphores, deux fragments d'une lampe à décor perlé, bord d'une petite urne...), tous datés du IIe siècle au VIIe siècle[14].

Du Moyen Âge à la Révolution française

Les invasions barbares, suivies de celles des Sarrasins, dévastent la région durant tout le haut Moyen Âge jusqu'en 973, quand Guillaume Ier le Libérateur chasse durablement ces-derniers et consolide le pouvoir des comtes de Provence dans les alentours de Nice.

Peu de temps après (en l'an 1012 ou 1016, voire dès la fin du Xe siècle, les sources historiques divergent quant à la date de cet événement) est créé, sur le site d'un petit monastère que les Sarrasins avaient détruit en 730, l'habitat fortifié du Canadel dont le prieuré relève de l'abbaye de Lérins. Ces terres forment alors, avec celles qui composeront plus tard le village de Villeneuve-Loubet, le fief de Gaudelet[15].

Vers 1219, les comtes de Provence répriment durement une rébellion de la noblesse locale : Romée de Villeneuve, meneur d'une expédition victorieuse au service de Raimond Bérenger, se voit attribuer la partie sud de Gaudelet (où il fonde un château ainsi qu'un village auxquels il donne son nom) tandis que le reste du fief est rattaché à Saint-Paul, qui est demeurée fidèle au pouvoir comtal[16]. Le « bourg de la Colle » sera considéré comme un faubourg de Saint-Paul qu'à la Révolution française.

Jusqu'au XVIe siècle, le peuplement de La Colle se fait de façon très dispersée, sous la forme de fermes et de maisons d'abord isolées, puis regroupées en petits hameaux.

Le village naît véritablement en 1537, lorsque François Ier fait construire une seconde enceinte fortifiée autour de Saint-Paul et que de nombreuses maisons y sont démolies. Ce sont les familles expropriées de ces demeures et celles des hameaux disséminés dans la campagne et les "colles" – coteaux – qui forment peu à peu l'agglomération colloise.

Le fief est alors partagé entre l’évêque de Vence et la famille de Villeneuve des branches de Thorenc puis de Tourrettes. Une première église paroissiale est édifiée en 1623, le clocher est achevé en 1673. Un hôtel-Dieu est créé en 1723, témoignant de la prospérité de la communauté d'habitants de La Colle, qui dépasse en nombre celle de Saint-Paul.

Lors de la refonte de 1792, le village obtient son érection en commune autonome sous l’appellation de La Colle-du-Var (de même que Saint-Paul, qui devient Saint-Paul-du-Var) et gagne son propre consul. L'ancien hôtel de ville est construit en 1802.

Époque contemporaine

Le village nouvellement érigé en commune continue de grossir et de prospérer grâce à sa plaine alluvionnaire fertile dont les rendements agricoles – vin, céréales, oliviers – et de l'élevage sont élevés. Eugène Tisserand de Melun, dans son ouvrage Un touriste à Vence, parle de La Colle en ses termes : « La Colle est un village industrieux. Il est peu de pays où les habitants aient un air d'aisance plus marqué. Ils commercent de tout et partout »[17].

Toutefois, c'est dans la culture des plantes aromatiques à destination des parfumeries grassoises que vont se spécialiser les agriculteurs collois à partir de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. La culture de la rose de mai, tout particulièrement, contribue à la renommée de La Colle, où 37 hectares de champs sont consacrés à sa culture, ce qui en fait la deuxième plus importante commune productrice de roses à parfum derrière Grasse[18]. La rose thé, la fleur d'oranger, la violette et la menthe poivrée sont également cultivées à La Colle durant cette période.

L’Espace Rose de Mai, rue Clemenceau, aujourd’hui salle polyvalente municipale, est l’ancienne Coopérative des producteurs de fleurs à parfum. Ouverte entre 1907 et 1995, elle regroupait à l’origine des propriétaires de La Colle, Saint-Paul et Villeneuve-Loubet et avait été créée pour la collecte et la distillation des fleurs[19].

De 1911 à 1932, la ligne Cagnes-Vence des T.A.M. (Tramways des Alpes-Maritimes) passe près du village, dont la halte est située dans le bâtiment qui accueille aujourd'hui l'office de tourisme de La Colle-sur-Loup, et contribue à sa richesse en facilitant l'exportation de ses productions agricoles.

La Colle-sur-Loup prend son nom actuel en 1926[20].

La commune, qui appartient à l'agglomération niçoise, est transformée par une croissance démographique rapide durant les années d'après-guerre, et sa population est plus que doublée entre 1946 (1 511 habitants) et 1975 (3 700 habitants). Les cultures florales sont alors délaissées au profit de l'hôtellerie (notamment du camping sur les rives du Loup), du tourisme et de l'artisanat.

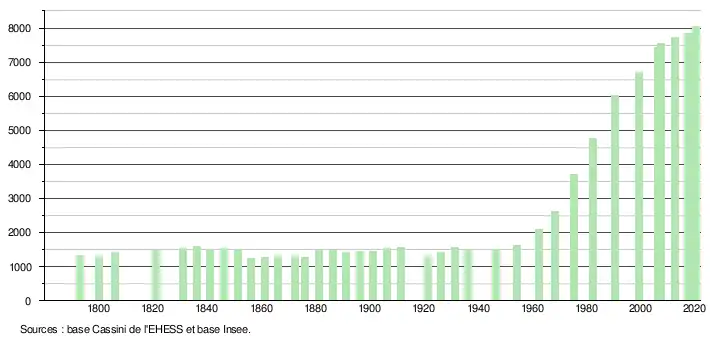

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[26].

En 2020, la commune comptait 8 048 habitants[Note 3], en augmentation de 1,46 % par rapport à 2014 (Alpes-Maritimes : +1,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Longtemps commune agricole qui a notamment exploité la rose pour les parfumeries de Grasse, La Colle-sur-Loup est devenue une commune hétérogène au niveau des services et des commerces.

Elle compte aussi un grand nombre d'antiquaires et de créateurs d'arts qui ont fait sa renommée.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Monfort : construit en 1523 par René de Savoie. Il est composé d’un corps de bâtiment et d'une tour. À l'intérieur, un escalier à vis exécuté en très belle pierre et un plafond à caisson.

- Ancien hôtel-Dieu : créé en 1723 par l'évêque de Vence dans une maison cédée par un chirurgien collois.

- Ancienne prison : datant du XVIIIe siècle, il s'agit d'une cellule d'isolement couplée avec l'hôpital qui se trouve immédiatement à proximité.

- Ancienne gare créée en 1910 : ce bâtiment servait de gare pour le tramway qui partait de Cagnes-sur-Mer pour aller à Vence.

Édifices religieux

- Prieuré et bastide du Canadel : on peut la situer entre les années 1150 et 1200 pour sa construction. Le reste du cloître date des XIIe et XIIIe siècles. Elle servit tout d'abord de gîte d'étape au père-abbé chaque fois qu'il se rendait aux assemblées des évêques de Vence. Aujourd'hui, l'abbaye est devenue un hôtel-restaurant de prestige. La chapelle Sainte-Élisabeth du prieuré bénédictin fondé au XIe siècle et classé monument historique.

- L'église paroissiale Saint-Jacques du XVIIe siècle : les travaux débutent en 1573 et sont terminés en 1658. En 1673, le clocher est à son tour édifié.

- La chapelle des Pénitents-Blancs dite « du Secours », rue de la Victoire : construite en 1808, décoration murale de Michel-Marie Poulain en 1953.

- La chapelle Saint-Roch, chemin Fontfouranne : construite en 1843, elle présente une façade classique comportant une porte d’accès plein cintre, un petit clocher surmonte la façade. Deux tableaux modernes constituent la décoration intérieure.

- La chapelle Saint-Donat XVIIe siècle, chemin de la Fuontsanta : située au bord du Loup, elle se trouve sur l'ancien chemin qui reliait Vence à Grasse par Saint-Paul et La Colle où l'on peut encore voir des restes du pont.

- La chapelle du Rosaire, rue Clemenceau, première chapelle des Pénitents-Blancs ; datant de 1612, elle fut vendue à la Révolution en 1792 comme bien public et transformée en maison bourgeoise. Au fil des années, la chapelle et le cloître ont été transformés en appartements privés, il ne reste de la chapelle que le portail.

- La chapelle Saint-Jacques, rue Foch, emplacement du premier édifice religieux qui accueillit les fidèles, avant la construction de l'église, en activité au XVIe siècle transformée en habitation, il ne reste de la chapelle que le portail.

- La chapelle Notre-Dame-de-Consolation XVIe siècle, chemin de Saint-Étienne.

- La chapelle du cimetière, chemin du Collet.

Église Saint-Jacques.

Église Saint-Jacques. Chapelle des Pénitents-Blancs.

Chapelle des Pénitents-Blancs. Chapelle Saint-Roch.

Chapelle Saint-Roch. Chapelle Saint-Donat.

Chapelle Saint-Donat. Chapelle du Rosaire.

Chapelle du Rosaire. Chapelle Saint-Jacques.

Chapelle Saint-Jacques. Chapelle Notre-Dame-de-Consolation.

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation..jpg.webp) Chapelle du cimetière.

Chapelle du cimetière. Prieuré et chapelle du Canadel.

Prieuré et chapelle du Canadel.

Manifestations

- En mai, on célèbre la fête de la rose qui a participé à la renommée de la commune durant de nombreuses années auprès des parfumeurs de Grasse.

- Durant la saison estivale, de nombreuses manifestations ont lieu comme les nocturnes des antiquaires, des concerts de jazz ou bien des pièces de théâtre.

- En août, la Fédération française d'aïkido et de budo (FFAB) organise un stage international d'aïkido, dirigé par Nobuyoshi Tamura jusqu'à sa mort en 2010.

- En septembre, la commune remonte le temps pour célébrer les métiers d'antan.

Héraldique

|

D’azur à la montagne de trois coupeaux d’argent mouvant de la pointe, chargée d’un loup de sable surmonté d’une épée basse d’or brochant sur le coupeau médian et accostée de deux coquilles du même. |

|---|

Les trois coupeaux et le loup évoquent le nom de la commune, l'épée (ou glaive) est l'attribut de saint Paul et les deux coquilles commémorent l'action conjointe de l'église et de l'hôpital dans le village[29]. L'écu est parfois surmonté d'une couronne murale représentant l'abbaye du Canadel et l'ancien pavillon de chasse royal de Montfort. En soutien, deux rameaux passés en sautoir, à dextre, le rosier, à senestre, l'olivier, rappellent les principales cultures pratiquées par les Collois, jadis omniprésentes.

Enfin, la devise de La Colle-sur-Loup, Concordia et Labore (Concorde et travail), est gravée dans la pierre du clocher de l'église Saint-Jacques-le-Majeur[30].

Personnalités liées à la commune

- Jean-Joseph Sue, père (1710-1792), l'un des anatomistes les plus célèbres du XVIIIe siècle, né à La Colle-sur-Loup.

- Yves Klein, peintre enterré à La Colle-sur-Loup où il possédait une maison de famille. En mémoire de ce peintre, son nom a été donné au collège.

- Alex Roubert (1901-1980), successivement avocat, député et sénateur, né et décédé à La Colle-sur-Loup, dont il fut le maire pendant douze ans.

- L'écrivain Daniel Pennac, parmi ses différents lieux de vie, séjourna avec sa famille à La Colle-sur-Loup. Son nom a été donné à une école primaire.

- Émilie Fer, kayakiste et championne olympique de canoë-kayak K1 (slalom) s'entraînant à La Colle-sur-Loup au club SPCOC depuis 1996.

- Bernard Collomb, pilote automobile, notamment de Formule 1, décédé à La Colle-sur-Loup en 2011.

- Marcel-Louis Reynaud, Juste parmi les nations[31] - [32].

- Booba, rappeur français, a vécu à La Colle-sur-Loup durant sa jeunesse[33] - [34].

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Nice », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 2 : Formations non-romanes ; formations dialectales, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 194), , 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne)., § 21 578, p. 1153

- La rédaction, « L'origine de son nom, ses traditions... Connaissez-vous vraiment La Colle-sur-Loup? », sur Nice-Matin, (consulté le )

- « La Colle sur Loup.fr »

- Emmanuel Pellegrino, « L'OCCUPATION D'ÉPOQUE ROMAINE DE LA GROTTE BIANCHI À LA COLLE-SUR-LOUP (06) », Institut de Préhistoire et d'A rchéologie Alpes Méditerranée Mémoires, Tome XLV, (lire en ligne, consulté le )

- Département des Alpes-Maritimes, « La Colle-sur-Loup », sur Département des Alpes-Maritimes (consulté le )

- « La Colle-sur-Loup à visiter (06) | Provence 7 », (consulté le )

- Eugène (1817-1881) Auteur du texte Tisserand, Un touriste à Vence / par E. Tisserand de Melun,..., (lire en ligne)

- « Du mélèze au palmier - Les territoires agricoles des Alpes-Maritimes »

- « Ancienne capitale de la rose », sur La Colle (consulté le )

- « Des villages Cassini aux communes d'aujourd'hui », sur cassini.ehess.fr (consulté le )

- Annuaire des mairies des Alpes-Maritimes, EIP, 2006-2007, p. 53 (ISBN 9782352581055) [lire en ligne]

- Maires des communes de plus de 3 500 habitants, Observatoire de la vie politique et parlementaire, .

- Thierry Suire, « Municipales 2014 : Christian Berkesse s'y colle à nouveau », Nice-Matin, (lire en ligne)

- Stéphanie Wiélé, « Municipales à la Colle-sur-Loup: Jean-Bernard Mion veut "signer un contrat avec les Collois" », Nice-Matin, (lire en ligne)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- « Sophia Antipolis », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- La Colle-sur-Loup

- Marcel-Louis Reynaud

- Interview de Booba publié le 12 Avril 2013

- Nicolas De Almeida, « Booba : Les confessions sur son enfance [News] », sur HIPHOPSPIRIT, 2013-04-15cest06:21:10+01:00 (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'office du tourisme

- La Colle-sur-Loup sur le site de l'Institut géographique national