Jules Dumont d'Urville

Jules Sébastien César Dumont d’Urville, né à Condé-sur-Noireau (Calvados) le et mort accidentellement à Meudon le , est un officier de marine et explorateur français qui participa à plusieurs voyages d'exploration scientifique entre 1822 et 1840, notamment à bord de l'Astrolabe.

| Jules Dumont d'Urville | ||

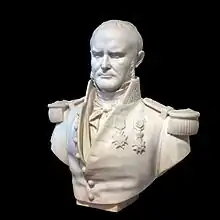

Jules Dumont d’Urville par Jérôme Cartellier en 1846. | ||

| Nom de naissance | Jules Sébastien César Dumont d’Urville | |

|---|---|---|

| Naissance | à Condé-sur-Noireau, Calvados |

|

| Décès | à Meudon, Seine-et-Oise (Hauts-de-Seine depuis 1968) |

|

| Origine | Français | |

| Allégeance | ||

| Arme | ||

| Grade | contre-amiral | |

| Années de service | 1811 – 1842 | |

| Distinctions | Médaille d'or de la Société de géographie | |

| Autres fonctions | Membre de l'Académie de Caen | |

| Famille | Dumont d'Urville | |

Biographie

Carrière militaire

Né au sein d’une ancienne famille de Normandie, son père, Gabriel Charles François Dumont, seigneur d’Urville, est bailli de la nouvelle Haute Justice de Condé. Après la mort de ce dernier, son éducation est confiée au frère de sa mère, l'abbé de Croisilles, chanoine à Caen. Il poursuit ses études au collège de Bayeux puis, bon élève, au lycée de Caen. À 17 ans, il s'engage dans la Marine et, après avoir réussi avec succès un examen sévère, il est nommé aspirant de première classe en novembre 1807. À 20 ans (en 1810), il se présente à l’examen de l’École polytechnique, mais son âge trop avancé l'empêche d'y entrer. Il commence sa carrière dans la marine à Brest en 1811 sur le vaisseau l’Aquilon, puis il passe successivement sur l'Amazone, le Suffren, le Borée et la Ville de Marseille et parvient en 1812 au grade d’enseigne de vaisseau. Le premier voyage de Dumont d’Urville a lieu sur la Ville de Marseille qui conduit en 1814 le duc d’Orléans à Palerme et qui l’en ramène avec sa famille. Il rencontre à Toulon Adèle Pépin, fille d’un horloger de la marine originaire de Cluses en Haute-Savoie, qu'il épouse le à Toulon. Le couple a notamment deux fils :

- Adolphe (1830-1832)

- Jules (1826-1842)

En , Dumont d'Urville apprend le projet de circumnavigation de Louis de Freycinet. Il quitte Toulon pour Paris afin de convaincre Freycinet de le prendre à bord de l'Uranie mais l'état-major est déjà complet[1]. Ensuite, il retourne à Toulon où il reprend ses études : physique, astronomie, sciences naturelles et langues étrangères.

Jules Dumont d'Urville est connu pour son caractère difficile. Il est à la fois « fascinant et repoussant » selon les mots de Hans-Otto Meissner[2].

La Vénus de Milo

En 1819, Jules Dumont d'Urville fait partie, avec le capitaine Pierre-Henry Gauttier du Parc, d’une expédition scientifique envoyée en mer Noire et dans les îles grecques avec le navire la Chevrette pour déterminer les positions géographiques de l'archipel grec. Il est chargé lors de cette expédition des observations d'histoire naturelle et de l'archéologie. Il est le premier à signaler à l’ambassadeur français à Constantinople une statue récemment exhumée et dont il perçoit immédiatement l’inestimable valeur[3]. C’est la fameuse Vénus de Milo, sculptée en C'est en ces mots que Dumont d'Urville la décrit : « La statue dont je mesurai les deux parties séparées, avait à peu de chose près, six pieds de haut ; elle représentait une femme nue, dont la main gauche relevée tenait une pomme, et la droite soutenait une ceinture habilement drapée et tombant négligemment des reins jusqu'aux pieds : du reste, elles ont été l'une et l'autre mutilées, et sont actuellement détachées du corps. Les cheveux sont retroussés par derrière, et retenus par un bandeau. La figure est très belle, et serait bien conservée si le bout du nez n'était pas entamé. Le seul pied qui reste est nu : les oreilles ont été percées et ont dû recevoir des pendants[4]. » C’est sur la notice qu’il en avait tracée que M. de Marcellus organise l’achat par la France de cette statue, aujourd’hui exposée au musée du Louvre, qui est devenue l’une des plus célèbres au monde. En 1820, la reconnaissance complète du périple de la mer Noire fut exécutée.

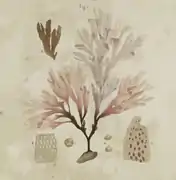

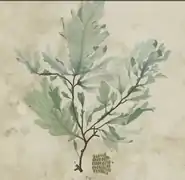

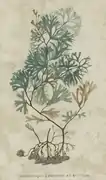

La Coquille

À son retour en France, Dumont d'Urville est chargé au sein du dépôt des cartes de la Marine de mettre au clair les observations de la campagne. Il est encensé par l'Académie et la société de géographie[5]. Nommé lieutenant de vaisseau en 1821, il s'associe à Louis Isidore Duperrey pour mettre à exécution un voyage de circumnavigation planifié par ces deux officiers et approuvé par le gouvernement. Il en résulte le voyage d’exploration scientifique de La Coquille, de 1822 à 1825 avec pour commandant, le capitaine Duperrey. Dumont d'Urville est chargé lors de ce voyage de la botanique et de l'entomologie. Il rapporte au Muséum national d'Histoire naturelle plus de trois mille espèces de plantes, dont quatre cents nouvelles et mille deux cents espèces d’insectes, dont trois cents nouvelles. Il publie à son retour divers mémoires scientifiques et une Flore des Malouines (en latin). Au retour de la Coquille, les éloges ne tarissent pas face au succès scientifique de l'expédition[6].

Padine de d'Urville.

Padine de d'Urville. Dawsonie de d'Urville.

Dawsonie de d'Urville. Delessérie à feuilles de chêne.

Delessérie à feuilles de chêne. Sphérocoque à feuilles en éventail.

Sphérocoque à feuilles en éventail. Halyménie d'Urville.

Halyménie d'Urville. Iridée étincelante.

Iridée étincelante.

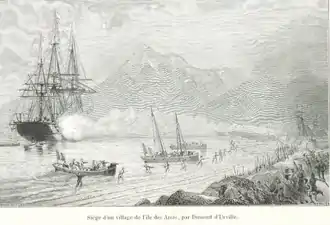

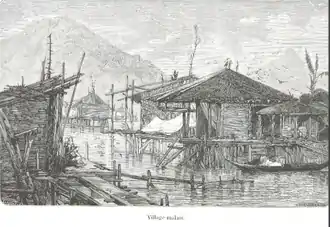

L’Astrolabe

En 1826, le comte de Chabrol, ministre de la Marine, confie à Dumont d’Urville une nouvelle exploration de la mer du Sud. Il reçoit le commandement de la corvette la Coquille, renommée L'Astrolabe, avec le grade de capitaine de frégate. Il a pour mission d’explorer l’Océanie et l'expédition est envoyée dans l’océan Pacifique pour arpenter les côtes de la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et d’autres îles. La seconde mission de l'expédition est de retrouver le lieu du naufrage de La Pérouse. Le , Jules Dumont d’Urville appareille de Toulon comme commandant de l'Astrolabe.

Dumont d'Urville choisit les officiers suivants pour l'expédition : Jacquinot, Lottin, Gressien, Guilbert, René Primevère Lesson (chirurgien de troisième classe), Gaimard (médecin major) assisté du professeur Quoy. Trois élèves de marine : Faraguet, Girard-Dumaine et François-Edmond Pâris, Sainson (dessinateur), un commis et un secrétaire. Presque tous sont des anciens de la Coquille ou de la Chevrette. Jacquinot se charge de constituer l'équipage. Au total, 80 personnes embarquent pour l'expédition[7].

Le capitaine Peter Dillon est le premier à avoir recueilli des objets provenant des épaves de La Pérouse à Tikopia en 1826 puis à Vanikoro sur les lieux du naufrage. Il identifie ces objets comme les restes de l'expédition de La Pérouse mais il refuse de communiquer les coordonnées précises des épaves. Dumont d'Urville aborde à Hobart le et apprend la découverte de Dillon. Il séjourne à Vanikoro du au et il fait élever un monument à la gloire de La Pérouse. Grâce aux divers témoignages recueillis et à ses observations, d'Urville reconstitue le déroulement du drame[8].

L'Astrolabe est de retour à Marseille le . Le bilan est lourd : 12 morts, 14 malades débarqués dans un port et 3 déserteurs[9].

L'expédition de 35 mois a procuré à la géographie et à la navigation la reconnaissance positive de plus de 4 000 lieues de côtes les moins connues du globe sur la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Guinée ; elle a assuré la position de près de 200 îles ou îlots, dont une soixantaine n’avaient encore figuré sur aucune carte. Dumont d'Urville a cartographié les îles Loyauté, effectué un relevé des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il a entrepris une exploration des îles Tonga et des Moluques. Ses rapports ont permis la classification des îles en Mélanésie, Polynésie et Micronésie.

Les immenses récoltes d’histoire naturelle, amassées durant tout le cours de la campagne, sont déposées au retour au muséum d’histoire naturelle et le musée maritime s’enrichit d’un nombre considérable d’objets des peuples visités. Dumont d'Urville a rassemblé une pléthore de matériaux précieux pour la géographie et la botanique. Il fait paraître les résultats de son expédition, sous le titre de Voyage de la corvette L'Astrolabe exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau (17 volumes, dont 4 atlas, 1830-1833 chez J. Testu). François Arago juge les résultats de l'expédition « décevants », mais la critique est principalement formulée en réponse à Dumont d'Urville qui avait déploré dans son journal de bord la faible qualité des instruments scientifiques livrés par Arago avant le départ de l'expédition[10]. Le voyage contribue néanmoins à la cartographie et l'hydrographie de cette région du globe, notamment en proposant à la Société de géographie la subdivision devenue traditionnelle de l’Océanie en Polynésie, Micronésie et Mélanésie (dont il crée le nom) — et en Malaisie. Ces subdivisions sont désormais contestées par les géographes et les linguistes mais continuent d’être utilisées.

1830 et la disgrâce

Dumont d'Urville prend le commandement du vaisseau Great-Britain qui transporte Charles X le , sur la terre étrangère à Portsmouth (Angleterre). Il obtient dès lors du gouvernement anglais la reconnaissance du nouveau pavillon français. À son retour, il fait la proposition de réclamer à l’Angleterre les restes de Napoléon Ier.

Pendant plusieurs années, la monarchie de Juillet laisse Dumont d’Urville dans un repos qui semble une disgrâce. Il obtient enfin d’exécuter un nouveau voyage depuis longtemps projeté.

L’expédition en Antarctique

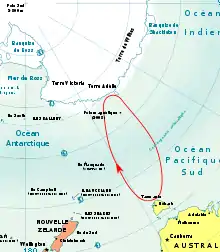

Il entreprend en 1837 un nouveau voyage, une expédition dans les régions de l’océan Antarctique. Cette nouvelle expédition est fort décriée par François Arago dans le discours qu'il prononce le à la chambre des députés[11]. Il critique la destination choisie qui n'a selon lui aucun intérêt scientifique : « C'est donc un voyage de pure curiosité ; les gens sensés n'entreprennent pas des voyages dangereux, quand il n'y a rien à attendre pour les sciences et pour le commerce. » L'Astrolabe et la Zélée partent de Toulon le et le mouillent dans la rade de Rio de Janeiro. Le , elles quittent la Terre de Feu et s’avancent vers les glaces antarctiques[12]. Arago s'interroge également sur la robustesse des navires choisis pour aller au pôle Sud et souligne le caractère dangereux de l'expédition. Par la suite, Dumont d'Urville et Arago vont s'affronter par discours interposés relayés dans les Annales maritimes[13].

Il explore les mers australes, pousse fort avant vers le pôle Antarctique, en affrontant les plus grands périls, découvre quelques nouvelles terres. Les premières rencontrées le sont dès le 59e degré ; au 64e de latitude sud, ce ne sont plus des montagnes flottantes, mais une barrière compacte qui se prolonge à perte de vue. À force de travaux, les navires remontent vers le nord et découvrent une côte de 120 milles d’étendue, qu’on nomme la terre Louis-Philippe.

Le , ils sortent des glaces et, le , ils font relâche à Valparaíso. Dumont d’Urville quitte cette rade le , séjourne, du au , à Nuku Hiva, îles Marquises et fait le relèvement complet des îles Salomon du 18 au . Il est à Tahiti à la fin 1838 où il rencontre la Vénus de Dupetit-Thouars. Après les Nouvelles-Hébrides et l'archipel de Banks, le , il revoit Vanikoro (îles Nitendi), lieu célèbre par le naufrage de La Pérouse où il fait restaurer le monument qu'il a fait construire en hommage au navigateur quinze ans auparavant. Le , l'Astrolabe et la Zélée arrivent à Gouaham, le à Amboine, le à la pointe sud de Bornéo, le à Jakarta, le à Lampongs (Sumatra). C’est dans ces parages que les deux équipages éprouvent un cruel désastre : la maladie enlève 17 hommes, contraignant Dumont d’Urville à laisser 16 malades à Hobart vers les premiers jours de décembre.

Ayant appris dans ce port que les capitaines James Clark Ross et Francis Crozier étaient en route pour le pôle Sud, le commandant ne veut pas laisser aux Anglais seuls l’honneur d’une tentative et se décide à faire une nouvelle pointe vers le sud.

Le , l'Astrolabe et la Zélée remettent à la voile. Le 15, elles coupent la route de Cook et, depuis ce moment, se trouvent dans un espace de mer que jamais navire n’avait sillonné ; le 16, par 60° de latitude sud et 141° de longitude est, on voit la première glace, masse de 50 pieds de hauteur sur 200 d’étendue ; le 17, les glaces ont de 100 à 130 pieds sur 3 à 400 toises d’étendue. Le ils voient la terre au « cap Découverte ». La terre est à 8, à 10 milles de là ; c’est un immense ruban s’étendant à perte de vue du S.S.-E. à l’O.S.-O., haut de 200 à 300 toises, entièrement couvert de glace et de neige ; on est par 66° 38 de latitude sud et 138° 21 de longitude est, sous le cercle polaire antarctique et à peu de distance du pôle Sud magnétique qui a été précédemment localisé par l'hydrographe de l'expédition Vincendon-Dumoulin. Dumont d'Urville reconnaît ensuite 150 milles de côte[14] - [15].

Après avoir aperçu la côte le [16] à 10 h 50 du soir[17], ils embarquent sur deux canots de l'Astrolabe et de la Zélée et mettent pied, le , sur le Rocher du Débarquement[18] - [19], le plus élevé et le plus nord-occidental parmi le groupe d'îlots des « îles Dumoulin », îles ainsi nommées par Dumont d'Urville en l'honneur de l'hydrographe de l'expédition Vincendon-Dumoulin[20] - [21], situées au nord est de l'archipel de pointe Géologie[22], à environ 4 km du continent près du cap Géodésie. Ils y prélèvent des échantillons de roche, d'algues et d'animaux et en prennent possession en plantant le drapeau français (66° 36′ 19″ S, 140° 04′ 00″ E)[23] - [24]. Dumont d’Urville annonce à son équipage que cette terre portera désormais le nom de Terre Adélie, rappelant le prénom de sa femme Adèle. Le , ils croisent la route de l'expédition américaine de Charles Wilkes, qui le avait aperçu vers l'ouest une « île de glace » située à plus de 175 km de la côte (à l'est de 66° 22′ S, 153° 40′ E), puis, en voguant plus à l'ouest, la côte elle-même le (67° 04′ 37″ S, 147° 42′ 00″ E), soit cinq jours après que Dumont d'Urville l'a aperçue 9 degrés de longitude (environ 400 km) plus à l'ouest, puis y a débarqué, de sorte que les États-Unis ne reconnaissent pas la revendication française sur la Terre Adélie.

Le , forcé de renoncer à tous projets d’exploration de la Terre Adélie, dont on avait tracé environ 150 milles d’étendue en voguant vers l'ouest, il se porte au nord, sous toutes voiles possibles, pour s’échapper du labyrinthe où il se trouve engagé. Ainsi, le par 65° 20 de latitude sud et 128° 121 de longitude est, il dit un adieu définitif à ces régions sauvages et met le cap au nord pour rallier Hobart, où il arrive le 17 février. Il visite encore la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le détroit de Torres, touche à l’île Maurice et revient en France.

L’accident

À son retour, il est nommé contre-amiral en et reçoit de la Société de géographie la grande médaille d'or. Il s'occupe de publier son Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie lorsqu’il périt avec sa femme et son fils de 16 ans dans la catastrophe ferroviaire de Meudon, l'une des premières grosses catastrophes ferroviaires françaises, qui a lieu le dans la tranchée de Bellevue à Meudon[25]. Les corps de Dumont d'Urville, de sa femme et de ses deux fils sont inhumés au cimetière du Montparnasse (15e division) à Paris[26]. La Société de géographie fait apposer sur son monument une inscription qui a été considérée comme une injure à sa mémoire et fut effacée :

- « Point de deuil

- Un peu de cendre

- Un peu de terre

- Beaucoup de bruit »[27].

Le Voyage au pôle Sud paraît en 1841-1846, rédigé à partir du tome 4 par Vincendon-Dumoulin, hydrographe de l'expédition.

Hommages, postérité

Plus tard, en l’honneur de cette découverte et des cartographies de qualité dressées par l'hydrographe de l'expédition Vincendon-Dumoulin, on donna le nom de Dumont d'Urville à la mer d'Urville près de l’Antarctique, au mont D'Urville dans la péninsule Antarctique, au cap d'Urville en Nouvelle-Guinée occidentale (Indonésie) et à l’île d'Urville en Nouvelle-Zélande.

Furent également nommés en son honneur :

- La mer d'Urville qui borde la Terre Adélie en Antarctique ;

- la base antarctique Dumont d'Urville, ainsi que l'aérodrome éponyme qui devait desservir cette base ;

- le glacier Dumont d'Urville, fut également nommé en son honneur ;

- une seconde île d'Urville, dans l'océan Austral au large de la péninsule antarctique ;

- un mont de l'île Auckland.

Des navires portent son nom :

- De la Marine française :

- le Dumont d'Urville, un aviso colonial de classe Bougainville, lancé en 1931 et désarmé en 1952 ;

- le Dumont d'Urville, un bâtiment de transport léger de classe Champlain basé à Fort-de-France, lancé en 1981 et désarmé en 2017 ;

- le Dumont d'Urville, un patrouilleur hauturier de classe d'Entrecasteaux mis en service en 2019, basé à Fort-de-France remplaçant le BATRAL Dumont d'Urville retiré en 2017.

- Le Dumont d'Urville, un navire d’expédition de la série Ponant Explorers pour la compagnie Ponant lancé en 2019.

Plusieurs navires des Messageries maritimes ont porté le nom « Dumont d'Urville » dont un cargo mixte à passagers en 1919, un cargo stationnaire en Nouvelle-Calédonie en 1930 et un cargo vracquier.

Des établissements et bâtiments scolaires portent son nom :

- trois lycées, à Caen, à Toulon et à Maurepas ;

- le collège de Condé-sur-Noireau.

- un des bâtiments de l'INSA de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, inauguré le ;

- un amphithéâtre du Campus 1 de l'université de Caen-Normandie ;

Des voies de communication portent son nom :

- de nombreuses rues dont une dans le 16e arrondissement de Paris et une dans le 4e arrondissement de Lyon mais aussi à Albi, Brest, Casablanca, Concarneau, Condé-sur-Noireau (sa ville natale), Le Havre, Lille, Meudon, Port-en-Bessin, Saint-Avé, Saint-Marc-sur-Mer, Torcy, Toulon, Vendôme.

Exposition :

- Une exposition intitulée Dumont d'Urville navigateur, savant et découvreur lui a été consacrée du au au musée national de la Marine.

Œuvres d'art le représentant :

- Un Buste réalisé par Alexandre Oliva situé au Musée national de la Marine.

- Une statue est inaugurée en 1845 par le délégué de la Société de géographie, Philippe François Lasnon de La Renaudière.

Autres :

- le stade de L'Union Sportive de Frênes-Montsecret porte son nom.

Dumont d'Urville nomma lui-même en l'honneur de son épouse, Adèle Pépin, la terre Adélie en Antarctique et l'île Pépin, une île côtière de Nouvelle-Zélande et en l'honneur de la famille de sa mère, Croisille Harbour, dans la baie de Tasman non loin de l'île précitée. Il nomma aussi les îles Dumoulin, dans l'Antarctique en l'honneur de l'hydrographe de son expédition Clément Adrien Vincendon-Dumoulin.

Œuvres

Le récit de ses voyages fut publié en 24 volumes avec six volumes d’illustrations.

Œuvres publiées de son vivant

- Flore des îles Malouines, Paris, imprimerie de Lebel, (lire en ligne).

- Voyage autour du monde : exécuté par ordre du Roi sur la corvette de Sa Majesté « la Coquille » pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, sous le ministère et conformément aux instructions de S.E.M. le Marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine ; et publié sous les auspices de Son Excellence Mgr le Comte de Chabrol, par M. L. I. Duperrey, capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis et membre de la Légion d'honneur, commandant de l'expédition, 6 volumes in-4° accompagnés de quatre Atlas, formant au moins 376 planches, dont 230 environ coloriées, dessinée et gravées par les meilleurs artistes ; Arthus Bertrand, Paris, 1826-1828. 12 volumes grand in-8°, 600 planches ou cartes. Composé de :

- Histoire du voyage, par Dumont d'Urville (5 vol., un Atlas),

- Météorologie, magnétisme, température de la mer, par Arago (1 vol.),

- Botanique, par MM. d'Urville, Bory de Saint-Vincent et Adolphe Brongniart (1 vol.) Texte sur Gallica : Hydrophytes, cryptogamie, Phanérogamie, Atlas, Atlas,

- Zoologie, par MM. Quoy et Gaimard (5 vol.),

- Entomologie, par Dr Boisduval (1 vol.),

- Hydrographie par Dumont d'Urville (Atlas).

- Voyage de Découvertes de L'Astrolabe exécuté par ordre du Roi pendant les années 1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville, J. Tastu, 1832-1834. Texte sur Gallica : Botanique, par MM. A. Lesson et A. Richard, 1832 ;

- Analyse du Voyage au Congo et dans l'Afrique équinoxiale de M. Douville, La France littéraire, juin 1832. Texte sur Gallica : .

Œuvres posthumes

- Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau. Publié par ordonnance de Sa Majesté, sous la direction supérieure de M. Jacquinot, capitaine de vaisseau, commandant de « La Zélée », rédigé à partir du tome 4 concernant l'Histoire du voyage par Vincendon-Dumoulin, hydrographe de l'expédition, à la suite du décès de Dumont-d'Urville, Paris, Gide éditeur, 1842-1846. Texte sur Gallica (voir avertissement Tome 4 pages 1 à 4) : tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8 (p. 138-181 : découverte de la Terre Adélie le 19 janvier 1840 avec planches 168 à 172 non jointes ; p. 149-152 : débarquement sur un groupe d'îlots à 500 m de la côte le 21 janvier 1840 ; p. 187-256 dont 210 et 216 : controverse avec l'expédition Wilkes), tome 9, tome 10 ;

- Plus 11 autres volumes par spécialités concernant le Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée » voir expédition Dumont d'Urville partie Publications pour les spécialités, les auteurs, les volumes par spécialités et le nombre de planches ;

- Histoire générale des voyages 1-2. Voyage autour du monde, Furne, 1859. Texte sur Gallica : .

Notes et références

- Jacques Guillon, Dumont d'Urville 1790-1842 : la Vénus de Milo, les épaves de la Pérouse, l'Antarctique et la Terre Adélie, Paris : Éditions France empire, 1986, p. 24.

- Hans-Otto Meissner, La Pérouse, le gentilhomme des mers, éditions Perrin, 2004 (ISBN 2-262-02183-X), p. 256 et suiv.

- Dumont d'Urville, Marcellus & Voutier, Élèvement de Vénus, Paris : la bibliothèque, 1994, p. 11.

- Dumont d'Urville, Marcellus & Voutier, Élèvement de Vénus, Paris : la bibliothèque, 1994, p. 21.

- Jacques Guillon, Dumont d'Urville 1790-1842 : la Vénus de Milo, les épaves de Lapérouse, l'Antarctique et la Terre Adélie, Paris : Éditions France empire, 1986, p. 52.

- Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Histoire des hydrophytes, ou plantes agames des eaux, récoltées par MM. D'Urville et Lesson, dans leur voyage autour du monde, sur la corvette de sa majesté, La Coquille, exécuté pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, sous le commandement du capitaine Duperrey ; par le colonel Bory de Saint-Vincent. Ornée de 25 planches coloriées et gravées d'après les dessins de l'auteur, Paris, Arthus Bertrand, , 240 p. (lire en ligne).

- Yves Jacob, Dumont d'Urville : le dernier grand marin de découvertes, Grenoble : Glénat, 1995, p. 82.

- Yves Jacob, Dumont d'Urville : le dernier grand marin de découvertes, Grenoble : Glénat, 1995, p. 145.

- Jacques Guillon, Dumont d'Urville 1790-1842 : la Vénus de Milo, les épaves de La Pérouse, l'Antarctique et la Terre Adélie, Paris : Éditions France empire, 1986, p. 130.

- Yves Jacov, Dumont d'Urville, le dernier grand marin de découverte, Glénat, , 405 p. (ISBN 2723417522), p. 165.

- Annales maritimes, 1937, tome 1, p. 914-944.

- Annales maritimes, 1937, tome 1, p. 931.

- Annales maritimes, 1937, tome 2, p. 64-106.

- Carte des explorations effectuées par les corvettes l'Astrolabe et la Zélée dans les régions circum-polaires, 1841, site du Secrétariat du Traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments, planche du Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », agrandir pour trouver la position no 38 des vaisseaux avant le débarquement, à plus de 7 milles nautiques au sud (environ 14 km), près de la langue du Glacier de l'Astrolabe appelé Pointe Géologie sur la carte.

- Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, Paris, Gide éditeur, 1842-1846, tome 8, p. 148-152, site Gallica : « Le canot de l'Astrolabe avait déjà pris beaucoup d'avance (…) et au bout de deux heures et demie, nous atteignîmes le plus rapproché des îlots aperçus. (…) en si peu de temps, une distance de plus de 7 milles. (…) Il était près de neuf heures lorsque, à notre grande joie, nous prîmes terre sur la partie ouest de l’îlot le plus occidental et le plus élevé. » On notera que dans sa relation de voyage Dumont d'Urville, ayant oublié de rajouter un jour en passant le méridien 180° par l'est, antidate d'un jour les évènements qui suivirent, ce qui inspira peut être Jules Verne dans son Tour du monde en quatre-vingts jours.

- Proposition de classement du rocher du débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques, Réunion consultative du traité de l'Antarctique, 2006, note 4, qui mentionne l'erreur de date commise par Dumont d'Urville.

- Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, Paris, Gide éditeur, 1842-1846, tome 8, p. 138, site Gallica.

- Photographie du Rocher du Débarquement, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Proposition de classement du rocher du débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments, p. 2.

- Carte des Îles Dumoulin par Dubouzet en 1840, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Carte des îles Dumoulin et du « rocher du Débarquement » dans le Pilote de Terre Adélie, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Carte IGN de l'archipel de Pointe Géologie, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Planches 168 à 171 du Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », site LINK Tasmania, Adelie Coast (Antarctica) - Pictorial works.

- Prise de possession de la Terre Adélie, site du Secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments, planche 171 du Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes « l'Astrolabe » et « la Zélée », vue de l'ouest.

- Les trois actes de décès sont cependant enregistrés à la date du dans l'ancien 11e arrondissement de Paris de l'état civil reconstitué de Paris.

- Philippe Landru, « Dumont d'Urville Jules Sébastien (1790-1842) », sur Cimetières de France et d'ailleurs, (consulté le ).

- Jules Rouch, Époque contemporaine, tome IV de Histoire Universelle des Explorations publiée sous la direction de L.-H. Parias, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1957, p. 23

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Edward Duyker Dumont d’Urville: Explorer and Polymath, Otago University Press, Dunedin, 2014, p. 671 (ISBN 978 1 877578 70 0), University of Hawai’i Press, Honolulu, 2014 (ISBN 978-0-8248-5139-2).

- Georges Benoît-Guyod Au temps de la marine en bois sur les traces de Lapérouse : l'expédition d'Entrecastreaux (1791-1795), les trouvailles du capitaine Peter Dillon (1813-1827), une mission de Dumont d'Urville (1828-1829), Paris : Mercure de France, cinquième édition.

- Catherine Méhaud, Hélène Richard Dumont d'Urville en Antarctique : journal de bord de Joseph Seureau, quartier-maître de la Zélée (1837-1840), Paris : Publisud, 1995.

- Jacques-Gibert Guillon, Dumont d'Urville, 1790-1842, La Vénus de Milo, Les épaves de La Pérouse, L'Antarctique et la Terre Adélie, France Empire, , 355 p. (ISBN 2723417522)

- Yves Jacob, Dumont d'Urville, le dernier grand marin de découverte, Glénat, , 405 p. (ISBN 2723417522)

- Julia Ferloni De Lapérouse à Dumont d'Urville : les explorateurs du Pacifique.

- Dumont d'Urville, Marcellus et Voutier Enlèvement de Vénus, [Paris] : la Bibliothèque, 1994.

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1 508 (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0).

- Étienne Taillemite, Marins français à la découverte du monde : De Jacques Cartier à Dumont d'Urville, Paris, éditions Fayard, , 725 p.

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français (nouvelle édition revue et augmentée), Paris, éditions Tallandier, , 573 p. (ISBN 2-84734-008-4)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, , 428 p. (ISBN 2-7373-1129-2).

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4).

- Auguste Chevalier, « L'œuvre scientifique de Dumont d'Urville », Revue internationale de botanique appliquée et d'agriculture tropicale, vol. 31e année, nos 339-340, , p. 7-11 (lire en ligne, consulté le ).

- Collins Roger D. J., « Louis Le Breton et l'Océanie », Journal de la Société des océanistes, vol. 76, no 39, , p. 93-101 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Helen Rosenman, An Account in Two Volumes of Two Voyages to the South Seas by Captain (later Rear-admiral) Jules S-C Dumont D'Urville of the French Navy to Australia, New Zealand, Oceania, 1826-1829, in the Corvette Astrolabe and to the Straits of Magellan, Chile, Oceania, South East Asia, Australia, Antarctica, New Zealand and Torres Strait, 1837-1840, in the Corvettes Astrolabe and Z_l_e : Astrolabe and Z_l_e, 1837-1840, Melbourne University, , 634 p. (lire en ligne).

- Isidore Le Brun, Biographie du contre-amiral Dumont d'Urville, Bibliothèque municipale de Lyon, , 70 p. (lire en ligne).

- François Bellec, Dumont d'Urville, Paris, éditions Tallandier, , 145 p. (ISBN 979-10-210-3566-9).

- Arthur Mangin, Voyages et découvertes outre-mer au XIXe siècle : Illustrations par Durand-Brager, Tours, Ad Mame et Cie, , 528 p. (lire en ligne), p. 101-148.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Te Papa Tongarewa

- Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie, sur les corvettes « l’Astrolabe » et « la Zélée ». Histoire du Voyage (tome 1 à 9 + Atlas), ouvrages originaux téléchargeables sur le serveur Gallica de la BNF :

- Exploration de la Nouvelle-Zélande.

- Rapport sur les voyages de M. d'Urville, capitaine de frégate, né dans le département du Calvados ; lu à la séance publique de l'Académie royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, le 19 avril 1828

- Dumont d’Urville. « Les tours du monde d'un Normand », Les Cahiers des Archives Départementales, no 21, 2002.

- Carte de l'archipel de Pointe Géologie et de la base Dumont d'Urville sur le site Ornithomedia.com.

Sources partielles

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Jules Dumont d'Urville » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource).

- « Jules Dumont d'Urville », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition].

- « Jules Dumont d'Urville », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition].

d'Urv. est l’abréviation botanique standard de Jules Dumont d'Urville.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI