Invasion mongole de l'Europe

L’invasion mongole de l'Europe au XIIIe siècle (1236-1242) désigne l'action militaire d'une puissance asiatique, l'Empire mongol, pour envahir et conquérir des parties de l'Europe grâce à son armée. Elle est la suite de l'invasion mongole de la Rus' de Kiev (1223-1240) et accompagne celles de la Pologne (1240-1288) et de la Hongrie (1241-1286).

Elle provoque la destruction des principautés slaves et des grandes villes, comme Kiev et Vladimir[1]. Les invasions mongoles touchent également l'Europe centrale, notamment la Bohême-Moravie, la Pologne (bataille de Legnica, 1241), la Moldavie, la Valachie, la Transylvanie, la Hongrie (bataille de Mohi, 1241) et la Bulgarie.

Les opérations sont dirigées par le général Subötaï et commandées par Batu et Khadan, deux petits-fils de Gengis Khan. À la suite des invasions, un grand nombre des territoires conquis sont soumis à la Horde d'or. Ces invasions sont dirigées par les mongols mais d'autres peuples cavaliers de diverses origines, notamment turcophones, y ont participé. Leurs raids figurent parmi les conflits les plus violents de cette période, car à l'invasion succède le pillage systématique, l'incendie des localités et l'esclavage des populations capturées. Au moins 20 à 40 % de la population meurt, massacrée ou à la suite des épidémies. Roger des Pouilles, un moine italien et chroniqueur qui se trouvait en Hongrie au moment de l'invasion, a souligné non seulement les « massacres de masse » de l’occupation, mais aussi que les Mongols « trouvent du plaisir » à humilier les femmes[2]. Les princes européens jusque-là divisés et belliqueux entre eux, se rendent compte de la nécessité de coopérer face à l'invasion mongole et suspendent les conflits locaux dans plusieurs parties de l'Europe centrale, pour reprendre une fois la menace écartée[3] - [4],

Invasion et conquête de la Rus' de Kiev

| Date | 1223, 1236–1240 |

|---|---|

| Lieu | Territoires se trouvant actuellement en Russie, Ukraine et Biélorussie |

| Changements territoriaux | Annexion des principautés de la Rus' de Kiev par l'empire Mongol |

| Mstislav Mstislavich Iouri II de Vladimir † Dmitro Khan Köten |

| 20 000 soldats en 1223 Plus de 35 000 soldats mongols accompagnés de plus de 40 000 auxiliaires turcs en 1236 | 80 000 en 1223 |

| Plus de 7 000 | 500 000, soit entre 6 et 7 % de la population de la Rus'[5] |

Le Khan Ögedeï donne l'ordre à Batu de conquérir la Rus' de Kiev en 1235. La force principale, dirigée par le fils de Djötchi et ses cousins, Güyük et Möngke, arrive à Riazan en . La ville refuse de se rendre et est saccagée par les Mongols, qui réservent le même sort à Souzdal. Pour contrer cette invasion, une coalition formée de nombreux princes de la Rus' affronte les Mongols le , lors de la bataille de la rivière Sit (en). C'est un échec sanglant pour les Rus' et le Grand Prince Youri est tué lors des combats. Après cette défaite, des grandes villes telles que Vladimir, Torjok et Kozelsk sont prises et pillées par les Mongols.

Après les villes, les Mongols tournent leur attention vers les peuples de la steppe pontique : ils écrasent les Coumans et les Alains, puis pillent la Crimée, qui devient ensuite l'un des khanats tatars. Batu arrive en Ukraine actuelle en 1239 et met à sac les villes de Pereïaslav et Tchernihiv. La plupart des princes de la Rus' de Kiev s'enfuient quand il devient évident que toute résistance est inutile. Les Mongols prennent et incendient Kiev le , avant de ravager Galitch et Volodymyr-Volynskyï. Batu envoie un petit détachement en Pologne pour tester les Polonais, avant de marcher personnellement sur l’Europe centrale. Si le petit détachement est vaincu par les Polonais, le gros des troupes écrase l'armée polonaise avant de repartir[6].

Lorsque débute cette invasion, les Mongols utilisent déjà la poudre noire inventée par les Chinois, et ils l'utilisent avec succès lors des combats pendant l’invasion de l’Europe[7].

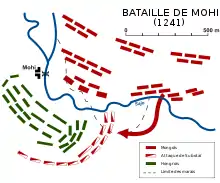

Invasion de l'Europe centrale

L’attaque contre l’Europe est planifiée et exécutée par Subötaï, qui atteint peut-être le sommet de sa gloire et de sa renommée avec ces victoires. Après avoir ravagé les principautés de la Rus', il envoie des espions en Pologne et en Hongrie et même en Autriche orientale, en prévision d’une attaque au cœur de l’Europe. Grâce aux rapports de ses espions, il a une image claire des royaumes européens et se prépare à les attaquer. En théorie, cette attaque est commandée par Batu, le fils de Djötchi, et deux autres princes de la famille de ce dernier. Mais sur le terrain, c'est Subötaï qui est, de fait, le stratège et le commandant des opérations. À ce titre, il est présent dans les deux campagnes du Nord et du Sud contre les principautés de la Rus' de Kiev. Il commande la colonne centrale qui attaque la Hongrie. Alors que l'armée du Nord de Kadan remporte la bataille de Legnica et que celle de Güyük triomphe en Transylvanie, Subötaï les attend dans la plaine hongroise. L’armée nouvellement réunifiée se rend sur les rives du fleuve Sajo, où elle inflige une défaite décisive au roi Béla IV de Hongrie à la bataille de Mohi. Encore une fois, c'est Subötaï qui a orchestré l’opération, qui s’avère être une de ses plus grandes victoires.

Première invasion de la Pologne

| Date | Première invasion : fin 1240–1241, seconde invasion : 1259, troisième invasion : 1287 |

|---|---|

| Lieu | Régions situées au sud et à l'est de la Pologne |

| Changements territoriaux | Le royaume de Pologne devient la cible de raids mongols réguliers |

| Daniel de Galicie (c) Nombreux participants aux combats, le plus important étant |

| un tumen, soit environ 10 000 soldats[8] | entre 10 000 et 30 000[9]+ au moins 500 soldats de l'Ordre du Temple |

| Négligeables | Lourdes |

Les Mongols envahissent l’Europe centrale avec trois armées. Le , lors de la bataille de Legnica, une de ces armées bat à plate couture une armée dirigée par Henri II le Pieux, duc de Silésie et composée des troupes des grandes familles nobles polonaises et des membres de différents ordres militaires chrétiens[10].

Après le saccage de Kiev[11], Batu envoie un petit groupe de soldats en Pologne. Là, ils détruisent Lublin et battent une armée polonaise inférieure en nombre par rapport aux Mongols. Par contre, un autre groupe de soldats mongols, qui ne fait pas partie de la force principale, est mis en difficulté par des défenseurs locaux près de la frontière entre la Pologne et la Galicie.

Les Mongols arrivent ensuite à Polaniec, où ils établissent leur camp. C'est là qu'ils sont attaqués par le voïvode qui gouverne la région, accompagné des derniers chevaliers cracoviens encore en vie. Ces assaillants sont peu nombreux, mais déterminés à vaincre l’envahisseur ou mourir. Au début, l'effet de surprise avantage les Polonais et ils réussissent à tuer de nombreux soldats mongols. Mais les chevaliers polonais, confiants après leur victoire initiale, se détournent du champ de bataille pour se livrer au pillage. Quand les envahisseurs réalisent la faiblesse numérique de leurs ennemis, ils se regroupent, contre-attaquent, traversent les rangs polonais et remportent la victoire. Au cours des combats, de nombreux prisonniers de guerre polonais réussissent à s’échapper et à se cacher dans les bois voisins.

Invasion de la Bohême et de la Moravie

| Date | 1241 |

|---|---|

| Lieu | Bohême et Moravie |

| Changements territoriaux | certaines régions du royaume de Hongrie passent sous le contrôle des Mongols |

| Ancienne estimation: 70 000[12] Nouvelle estimation: 30 000[13] | Ancienne estimation: 80 000[14] Nouvelle estimation: 25 000[13] en incluant la cavalerie lourde hongroise, les chevaliers de l'Ordre du Temple, des nomades mercenaires (cavalerie légère) et des soldats serbes. Plusieurs centaines de Coumans. |

Après la défaite de la coalition polonaise à Legnica, les Mongols continuent de piller les royaumes voisins de la Pologne, en particulier la Silésie et la Moravie. Arrivé trop tard pour participer à la bataille de Legnica, le roi Venceslas Ier de Bohême repart immédiatement pour protéger son royaume, après avoir découvert les ravages causés en Pologne par les Mongols. Sur le chemin du retour, il rassemble des renforts venant de Thuringe et de Saxe. Une fois arrivé dans son royaume, il poste ses troupes dans les régions montagneuses de Bohême, là où les Mongols ne sont pas en mesure d’utiliser efficacement leur cavalerie[15].

À ce stade des opérations, les forces mongoles sont divisées en deux armées :

- La première est commandée par Batu et Subötaï qui ont l’intention d’envahir le Royaume de Hongrie ;

- La seconde est commandée par Baidar et Kadan qui marchent sur la Silésie et la Moravie en ravageant tout ce qui se trouve sur leur chemin.

Quand la seconde armée arrive en Bohême, les défenses du Royaume découragent Baidar et Kadan qui, au lieu d’attaquer, se replient sur la ville d'Othmachau[16] - [15]. Une petite troupe de soldats mongols attaque bien la ville de Kłodzko, mais la cavalerie de Venceslas réussit à les repousser[17] - [18]. Les Mongols tentent ensuite de prendre la ville d’Olomouc, mais Venceslas réussit à obtenir l’aide du duc d’Autriche et, ensemble, ils repoussent l’invasion mongole[15] - [19] - [20]. La Bohême de Venceslas est l'un des rares royaumes d'Europe de l'Est et d'Europe centrale à n'avoir jamais été conquis ou ravagé, alors que la plupart des royaumes autour d’elle, comme la Pologne et de la Moravie, sont pillés[15]. Le succès du roi est tel que les chroniqueurs envoient des messages à l’empereur Frederick II sur sa « victorieuse défense »[21]. Après ces tentatives infructueuses, Baidar et Kadan continuent de lancer des raids en Moravie avant d’aller enfin vers le sud pour rejoindre Batu et Subötaï en Hongrie.

Invasion du royaume de Hongrie

| Date | Première invasion: 11 avril 1241, Seconde invasion : 1285 |

|---|---|

| Lieu | Royaume de Hongrie |

| Changements territoriaux | Le Second Empire bulgare devient un vassal des Mongols |

l'Archevêque Ugrin Csák † l'Archevêque Matthias Rátót † Palatine Denis Tomaj † |

Les Hongrois sont mis au courant de l'existence de la menace mongole en 1229, quand le roi André II de Hongrie accorde l’asile à des Boyards russes et moldaves qui se sont enfuis face à l'avancée des Mongols. Certains Magyars, qui étaient restés à l'Est des Carpates lors de la Honfoglalás de 895, vivaient encore sur les rives de la Volga supérieure[22]. En 1237, un moine dominicain nommé Julianus, part en expédition pour les ramener et est renvoyé auprès du roi Béla IV de Hongrie avec une lettre de Batu. Dans cette lettre, il appelle le roi de Hongrie à une reddition sans condition à l'Empire mongol, sous peine de subir une destruction complète. Béla ne répond pas et deux autres messages arrivent en Hongrie. Le premier, en 1239, est envoyé par les Coumans, un peuple nomade vaincu par les Mongols. Ils demandent l'asile en Hongrie, qui leur est accordé. Le second est envoyé en par les princes polonais vaincus.

Ce n'est qu'à ce moment-là que le roi Béla invite ses magnats à rejoindre son armée pour défendre le pays. Il demande aussi de l'aide de la papauté et aux dirigeants européens occidentaux. L'aide étrangère arrive sous la forme d’un petit détachement de cavalerie sous la direction du duc Frédéric II d'Autriche. Ces renforts sont bien trop maigres pour changer l’issue de la campagne et la majorité des magnats hongrois ne réalisent pas l’urgence de la situation. Certains espèrent même qu’une défaite de l’armée royale forcerait Béla à interrompre ses efforts de centralisation et ainsi renforcer leur propre pouvoir.

Bien que le danger mongol soit réel et imminent, la Hongrie n’est pas prête à y faire face. Dans l’esprit d’un peuple qui a vécu à l’abri des invasions des peuples nomades lors des derniers siècles, une invasion semble impossible. À cela, il faut rajouter que la Hongrie n’était plus une grande puissance militaire. Seuls les nobles sont formés au combat comme cavaliers lourds et cela fait longtemps que les Hongrois ont oublié l'art du combat avec la cavalerie légère, qui était la tactique favorite de leurs ancêtres. Face à eux, les Mongols maîtrisent parfaitement ce type de combat.

Cependant, si l’armée hongroise est mal préparée à faire face aux Mongols, c'est plus une question de méconnaissance de l’ennemi que de faiblesse intrinsèque. À la veille de la bataille de Mohi, elle est forte d'environ 60 000 soldats. Elle est composée de chevaliers ayant des connaissances tactiques, elle est disciplinée et elle a des chefs talentueux. Conscient que ses troupes manquent d’expérience en matière de guerre contre les peuples nomades, le roi Béla accueille en Hongrie Kuthen, le roi des Coumans, et ses combattants. Cependant, l'accueil des Coumans se révèle être une arme à double tranchant. En effet, leur présence en Hongrie sert de justificatif à Batu pour envahir le pays, car pour lui ce sont des rebelles et des traîtres à l’Empire mongol. Pire, des rumeurs commencent à circuler en Hongrie voulant que les Coumans soient des agents des Mongols, ce qui conduit des Hongrois à attaquer le camp des Coumans et tuer leur roi. Furieux, ils ripostent en partant vers le sud pour piller le pays, ravager la campagne et tuer les civils hongrois qui ne se doutent de rien. Enfin, les maigres troupes autrichiennes se retirent vers l’Autriche peu après, pour obtenir plus d’aide occidentale. Finalement, les Hongrois se retrouvent seuls pour défendre leur pays.

L’armée hongroise arrive sur les rives de la rivière Sajó le et y installe son campement, sans avoir été ouvertement attaquée par les Mongols. Ces derniers passent à l'attaque dès la nuit suivante et très vite il est clair que les Hongrois ont perdu. Alors que le roi s’échappe avec l’aide de ses gardes du corps, le reste de l’armée hongroise est impitoyablement tué par les Mongols ou noyé dans la rivière pour les soldats qui essayent de s’échapper. Après cette victoire, les Mongols occupent la grande plaine hongroise, le versant nord des Carpates et la Transylvanie. Lorsqu’ils font face à une résistance locale, les Mongols massacrent sans pitié la population. Et lorsque les habitants n’offrent aucune résistance, ils forcent les hommes à servir dans l’armée mongole. Pourtant, des dizaines de milliers de Hongrois évitent de tomber sous la domination mongole en se réfugiant derrière les murs des quelques forteresses existantes ou en se cachant dans les forêts et les grands marais présents le long des rivières. Au lieu de partir envahir l'Europe de l'Ouest en passant par la Pannonie et en laissant derrière eux des Hongrois impuissants et sans défense, les Mongols passent tout l'été et tout l’automne à sécuriser et pacifier les territoires occupés. Esztergom, la capitale et le centre économique du royaume, tombe le jour de Noël 1241. Les Mongols détruisent la ville, forçant le roi à déplacer la capitale à Buda|[23]. Mais dès le de la même année, Buda tombe à son tour après l'usage des « flèches de feu », une arme à base de poudre noire que les Mongols ont ramenée de Chine[24].

Au cours de l’hiver, allant à l’encontre de la stratégie traditionnelle des armées de nomades qui entament des campagnes militaires uniquement au printemps, les Mongols traversent le Danube et continuent leur œuvre d'occupation systématique du pays, y compris la Pannonie. Ils atteignent finalement les frontières autrichiennes et les côtes de l’Adriatique en Dalmatie. Les Mongols nomment un darugachi en Hongrie et commencent à frapper des pièces de monnaie au nom du Khagan[25]. Selon Michael Prawdin, la Hongrie avait été donnée en apanage à Orda par Batu. Mais si les Mongols prétendent contrôler la Hongrie, ils n'arrivent pas à occuper des villes fortifiées comme Fehérvár, Veszprém, Tihany, Győr, Pannonhalma, Moson, Sopron, Vasvár, Újhely, Zala, Léka, Pozsony, Nyitra, Komárom, Fülek et Abaújvár.

Au moment du départ des Mongols de Hongrie, Batu ordonne l'exécution des prisonniers pour ne pas ralentir son retour en ayant à gérer une telle masse humaine. Il laisse derrière lui l'Europe centrale et l'Europe de l'Est dépeuplées et en ruines.

Une fois revenu en Hongrie, le roi Béla IV tire les leçons de cette invasion : même si les Mongols ont détruit les campagnes et les fortifications en bois, les forts et villes protégés par des murs de pierre ont survécu. Donc, afin d’améliorer les capacités de défense du pays pour l’avenir, le roi Béla IV investit dans des fortifications, non seulement sur les frontières, mais aussi à l’intérieur du pays. Le pays étant ravagé, Béla fait face à une pénurie d’argent au moment de lancer la reconstruction. Pour renflouer les caisses de l'État, il accueille des colonies de familles juives, des investisseurs et des commerçants en leur accordant la citoyenneté hongroise. Le roi accueille également des dizaines de milliers de Coumans, qui avaient fui le pays avant l’invasion. Au cours des dernières décennies du XIIIe siècle et tout au long du XIVe siècle, les rois font don de terres royales aux magnats, à la condition qu’ils y construisent des forts pour assurer la défense desdites terres.

Invasion du royaume de Croatie

| Date | 1241 |

|---|---|

| Lieu | Royaume de Croatie |

| Changements territoriaux | la confédération des Kiptchaks-Coumans est annexée par l'empire Mongol |

Pendant le Moyen Âge, le royaume de Croatie est un royaume en union personnelle avec la Hongrie dont le roi est alors Béla IV[26] - [27] - [28].

Après sa déroute face aux Mongols sur les rives de la rivière de Sajo en 1241, Béla IV se réfugie à Zagreb, qui est actuellement la capitale de la Croatie. Batu envoie quelques tumens, soit environ 20 000 soldats, sous les ordres de Khadan, à la poursuite de Béla. L’objectif principal n’est pas la conquête du pays mais la capture du roi en fuite. Mal fortifiée, Zagreb est incapable de résister face aux Mongols. La ville est prise, détruite et sa cathédrale incendiée par les Mongols[29].

Béla IV s'échappe de Zagreb et les Mongols le poursuivent de ville en ville à travers toute la Dalmatie, tandis que la noblesse croate et les villes dalmates, comme Trogir et Rab, aident le roi à s’échapper. Seule la ville de Split n'aide pas Béla IV dans sa fuite devant les Mongols. Pendant cette poursuite, les Mongols subissent une défaite majeure à la forteresse de Klis, en [30]. Après leur défaite contre les soldats croates, les Mongols se retirent et Béla IV récompense la noblesse et les villes croates. Selon certains historiens, le relief montagneux de la Dalmatie croate fut fatal pour les Mongols à cause des pertes importantes provoquées par les embuscades croates dans les cols de montagne[31]. Quelle que soit la raison du retrait des Mongols, même si une grande partie de la Croatie a été pillée et détruite, ils n'ont pas réussi à occuper durablement le pays.

Après le retrait des Mongols et pour préparer la ville à une éventuelle seconde invasion, les dirigeants de la ville obtiennent une Charte royale (ou chrysobulle) en 1242 du roi Béla IV. Grâce à leurs nouveaux privilèges, les citoyens de Zagreb peuvent s'engager dans la construction de murailles et tours pour protéger leur ville et leurs habitations[31].

Il faut noter que sainte Marguerite ( – ), la fille de Béla IV et Maria Laskarina, est née dans la forteresse de Klis pendant cette invasion mongole[32].

Impact sur les pays roumains

| Date | Première invasion : 1242, Raids tardifs : 1274, 1280 et 1285 |

|---|---|

| Lieu | Territoires situés au nord du Second Empire bulgare |

| Ioan Asan II |

L’invasion mongole de 1241 touche la Transylvanie, la Moldavie (alors marches hongroises) et la Valachie (alors partie du royaume bulgaro-valaque), qui se trouvent respectivement à l’ouest, à l’est et au sud des Carpates. Des dizaines de milliers de Valaques (comme l’on appelait alors les Roumains) perdent la vie en défendant ces territoires contre les Mongols. Selon les chroniques de l'époque, il semble que comme ailleurs, près la moitié de la population meurt durant cette invasion et la plupart des habitations sont brûlées.

Par contrecoup, une grande partie de tout ce qui a trait à la culture et à l'économie des pays roumains de cette période disparaît dans les flammes. Divisés, les Valaques offrent peu de résistance aux Mongols[33], car ils sont surpris par la rapidité de l'invasion et contraints à battre en retraite et se cacher dans les forêts et les vallées closes des Carpates. Malgré leurs destructions, les Mongols se contentent de passer sans chercher à s'implanter, car la cible principale de l'invasion est le Royaume de Hongrie proprement-dit.

La principale conséquence de l'invasion mongole de l'Europe pour les Roumains est l'installation durable des Tatars dans leur voisinage immédiat, dans le Boudjak, en Crimée et dans la steppe pontique (actuelle Ukraine méridionale) ainsi qu'en Dobroudja. Pendant tout le Moyen Âge et jusqu'en 1788, tous les trente ans environ, ces Tatars passés du tengrisme à l'islam et devenus les alliés des Ottomans, continueront à faire des raids de pillage dans les principautés roumaines de Moldavie et Valachie en 1337, 1411, 1422, 1484, 1517, 1521, 1536, 1552-55, 1570-72, 1589-93, 1640, 1666-67, 1671, 1688 et 1713, le tout dernier ayant lieu la veille de la révolution française. Leurs déprédations et l'hémorrhagie démographique des habitants emmenés en esclavage (et vendus en Asie occidentale ou en Anatolie) ont maintenu les pays roumains dans un état chronique de faiblesse économique et politique qui n'a permis aux Roumains de constituer leur propre État indépendant qu'au XIXe siècle. Au sein de cet État, les descendants des Tatars sont toujours présents de nos jours parmi les minorités du pays[34].

Attaque de l'Autriche

| Date | 1241 |

|---|---|

| Lieu | Territoires situés au sud du Duché d'Autriche |

L’assujettissement de la Hongrie ouvre pour les Mongols le chemin de l'Autriche. Selon des sources médiévales d'authenticité douteuse, les Autrichiens et leurs alliés auraient remporté diverses victoires sur les Mongols : en 1241 Wiener Neustadt, une ville située au sud de Vienne, aurait été secourue par une troupe commandée par le roi de Bohème, le patriarche d'Aquilée, les ducs d'Autriche et de Carinthie, et le margrave de Bade[35] - [36].

Les chevaliers autrichiens auraient aussi infligé une autre défaite aux Mongols au bord de la Morava, dans le district de Theben[36]. Si ces combats (célébrés par la suite comme de grandes victoires) ont réellement eu lieu, ils n'ont en tout cas concerné que de faibles effectifs : le duc Frédéric II d'Autriche donne des chiffres de 300 et 700 hommes pour les pertes mongoles, tandis que ses troupes en ont seulement perdu 100.[35]

Tactiques des Européens face aux Mongols

Selon certains auteurs, la forme traditionnelle de guerre en usage en Europe, à savoir une guerre basée sur des combats au corps à corps entre chevaliers, aurait tourné à la catastrophe lorsqu'elle fut utilisée contre les forces mongoles. En effet, avec leur mobilité et leurs archers montés, les Mongols sont capables de garder leurs adversaires à distance, tout en les surclassant en nombre. Cette citation en anglais extraite du volume 29 de la New Encyclopædia Britannica résume bien cette opinion :

anglais : Employed against the Mongol invaders of Europe, knightly warfare failed even more disastrously for the Poles at the Battle of Legnica and the Hungarians at the Battle of Mohi in 1241. Feudal Europe was saved from sharing the fate of China and Muscovy not by its tactical prowess but by the unexpected death of the Mongols' supreme ruler, Ögedei, and the subsequent eastward retreat of his armies[37].

Cependant, au cours de la première invasion mongole et lors des raids ultérieurs, les chevaliers lourdement protégés et la cavalerie lourde se révèlent plus efficace pour lutter contre les Mongols que la cavalerie légère. Ainsi, au cours de la bataille de Mohi, tandis que la cavalerie légère hongroise et l’infanterie sont décimées par les forces mongoles, les chevaliers protégés par de lourdes armures de plaques, comme ceux de l’ordre des Templiers, s'en tirent beaucoup mieux[38]. De même, au cours de la bataille de Legnica, la petite centaine de Templiers engagés au combat ne perd que trois chevaliers et deux sergents face aux Mongols[3]. Sans oublier les chevaliers autrichiens du duc Frédéric II qui infligent deux défaites aux envahisseurs[36].

Après sa défaite, le roi Béla IV recrute des Chevaliers de Saint-Jean pour qu'ils l'aident à améliorer la formation de ses propres chevaliers et qu'ils participent à la construction de fortifications, le tout en prévision d'une seconde invasion mongole de la Hongrie[39]. Après des décennies de raids mongols sur les fermes et villages européens, les armées occidentales et en particulier la Hongrie, commencent à s’adapter aux tactiques des Mongols en construisant des fortifications en pierre qui résistent mieux aux armes de siège et en améliorant leur cavalerie lourde[40].

Introduction en Europe des armes à poudre chinoises par les Mongols

Plusieurs sources mentionnent l'utilisation par les Mongols d'armes à feu et d'armes à poudre à canon venant de Chine, lors de la bataille de Mohi. Ces armes sont utilisées sous diverses formes, y compris des bombes lancées par l’intermédiaire de catapultes[41] - [42] - [43]. Le professeur Kenneth Warren Chase met au crédit des Mongols l’introduction de la poudre à canon, et des armes associées, en Europe[44].

Plus tard, bien après la fin des invasions mongoles, naît en Europe une légende voulant que la poudre ait été inventée par un mystérieux Berthold Schwarz au XVe siècle ; légende relayée et largement propagée par la littérature européenne du XIXe siècle[45]. Si cette légende n'a aucun fondement solide, le voyage en Asie du missionnaire flamand Guillaume de Rubrouck est bien documenté. Il se rend à la Cour du Khan Möngke à Karakorum, puis retourne en Europe en 1257. Ce missionnaire est un ami du philosophe anglais Roger Bacon, qui a consigné la plus ancienne formule connue en Europe de la poudre à canon dans son Opus Majus de 1267[46] - [47]. Cette formule est consignée par écrit plus de deux siècles après la première description chinoise connue de la formule de la poudre à canon, en 1044[48] - [49].

Fin de l'avancée mongole

Raisons du repli de 1242

Au cours de l’été et l’automne 1241, la plupart des forces mongoles sont au repos dans la grande plaine hongroise ; à la fin du mois de , ils commencent à se replier. Les véritables motifs du retrait des Mongols ne sont pas entièrement connus, et il existe plusieurs explications plausibles.

Selon une opinion ancienne et répandue[50] - [10] - [37] mais remise en cause, c'est la mort du grand Khan Ögedeï le qui serait le principal motif de la retraite, en contraignant les Mongols à rentrer en Mongolie afin que les princes du sang puissent être présents pour rejoindre le qüriltaï qui devait élire le nouveau Khan.

Cette obligation de repartir en Mongolie pour l'élection n'est attestée que par une seule source primaire : la chronique de Giovanni da Pian del Carpine. Après avoir visité la Cour mongole, Carpine déclare que les Mongols se sont retirés pour cette raison et que Dieu a causé la mort du grand Khan pour protéger la chrétienté latine[51]. D'après les chroniques de Carpine, il faut au minimum trois mois à un messager de l'époque pour faire le voyage de la Mongolie à l’Europe centrale. Ce délai n'est pas cohérent avec le reste des écrits de Carpine ; qui explique que le messager portant la nouvelle du décès du Khan est arrivé en janvier, ce qui signifie qu’il a mis environ un mois pour faire ce trajet, au beau milieu de l’hiver. À titre de comparaison, Carpine lui-même accompagne un groupe de Mongols dans un voyage beaucoup plus court entre Kiev et la Mongolie, durant l’été et l’automne 1246. Ce groupe « voyage à grande vitesse », afin d'arriver à temps pour la cérémonie et chaque voyageur change plusieurs fois de cheval pour pouvoir avancer presque tous les jours et presque toutes les nuits. Malgré ce rythme effréné, il leur faut cinq mois pour arriver à destination[52].

Selon une autre explication, l'invasion mongole se serait essoufflée, empêtrée dans une série de sièges coûteux et frustrants, se heurtant à une vive résistance et ayant perdu un grand nombre d’hommes malgré leurs victoires. Les Mongols, dispersés et donc peu efficaces dans les différents théâtres d'opérations européens, devaient en plus faire face à une rébellion des Coumans dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie et le Caucase[53]. Batu est obligé de quitter l'Europe centrale pour réprimer cette révolte, ce qui lui prend toute une année[53].

Certains historiens se demandent si les Mongols auraient véritablement pu, ou même souhaité, continuer leur invasion vers l'Europe de l’Ouest depuis la plaine hongroise[54]. Pour justifier ce doute, ils mettent en avant la situation logistique en Europe et le besoin pour les Mongols d'avoir le plus grand nombre possible de chevaux disponibles pour conserver leur mobilité stratégique.

Une autre théorie est alimentée par les données météorologiques que l'on peut déduire des cernes des arbres de l'époque. Les climatologues ont pu ainsi repérer une série d’étés chauds et secs dans la région qui durent jusqu’en 1242. Après cette date, les températures chutent, les précipitations augmentent, et le climat local devient donc plus humide et plus froid. Ces changements provoquent des inondations dans les prairies autrefois sèches et créent des terrains marécageux. Ces nouvelles conditions climatiques et topologiques auraient été moins bonnes pour la cavalerie mongole nomade et leurs campements, car elles auraient réduit leur mobilité et les pâturages disponibles pour les chevaux, réduisant d'autant leur capacité à envahir l'Europe de l’Ouest[55]. C'est ainsi que, manquant d'herbe pour leurs chevaux, les Mongols se seraient repliés vers la Russie à la recherche de meilleurs pâturages[56]. Cette théorie est soutenue, entre autres, par l'historien sir John Keegan :

« [The Mongol armies], ferocious though they were, ultimately failed to translate their light cavalry power from the semi-temperate and desert regions where it flourished in to the high-rainfall zone of Western Europe. Whenever [they] encountered... peoples living by intensive agriculture, accumulating thereby food surpluses which enabled them to sustain campaigns longer than the foraging nomads ever could, and breeding on their rich grasslands horses which outmatched the nomad pony in battle, [they] had to admit defeat. Light cavalry conquerors were in time either forced back into the arid environment where nomadism flourished, as on the borders of Western Europe, or, as in China, corrupted by the softness of agricultural civilization and absorbed by it. »

« [Les armées mongoles], pour féroces qu'elles étaient, échouèrent finalement à rendre leur cavalerie légère aussi puissante dans les zones pluvieuses d'Europe occidentale que dans les régions semi‑tempérées et désertiques où elle s'était épanouie. Partout où [elles] rencontraient […] des peuples vivant d'agriculture intensive, accumulant des réserves de nourriture leur permettant de tenir des campagnes plus longues que celles dont elles étaient capables, et élevant sur des terres riches des chevaux surclassant militairement le poney nomade, elles étaient battues. Les conquérants à la cavalerie légère étaient alors soit contraints de retourner aux espaces arides où le nomadisme fleurissait, comme aux marches de l'Europe occidentale, soit, comme en Chine, corrompus par la douceur de la civilisation agricole et absorbés par elle. »

L’historien Jack Weatherford affirme que la survie de l'Europe est due à la réticence des Mongols à mener des combats dans les principautés allemandes plus densément peuplées et où les conditions météorologiques plus humides dégradent la colle et les tendons des arcs composites mongols. Toutefois, cette affirmation ne tient pas compte du fait qu'au même moment, les Mongols n'ont aucune réticence à se battre dans les zones bien plus densément peuplées de la Chine des Song et de l’Inde. De plus, quelques années plus tard, les Mongols ont réussi à conquérir la Chine du Sud, dont le climat subtropical est bien plus humide que ce que l'on peut trouver en Europe.

Une autre raison avancée est que le territoire de l’Europe occidentale a plus de forêts et de châteaux que les autres zones de guerre des Mongols, ce qui offre plus de possibilités de contre-attaque à la cavalerie lourde européenne en cas de défaite initiale. Pour mémoire, il faut rappeler que les Avars et les Hongrois, d'autres guerriers venant des steppes d'Asie qui utilisaient les mêmes tactiques que les Mongols, ont été finalement vaincus par les royaumes d'Europe occidentale au IXe et Xe siècle. Enfin, un nombre non négligeable de châteaux et de villes de Hongrie ont résisté aux techniques de siège des Mongols grâce à leurs murs de pierre. L'Europe de l'Ouest ayant alors bien plus de châteaux et de villes avec des fortifications en pierre que l'Europe de l'Est, les Mongols se seraient retrouvés avec des troupes totalement dispersées et bloquées par la multiplication des sièges.

Quelles que soient leurs raisons, les Mongols se sont complètement retirés d’Europe centrale vers mi-1242, bien qu’ils continuent de lancer des opérations militaires vers l’Ouest à la même époque, plus particulièrement l’invasion mongole de l'Anatolie en 1241-1243.

Rivalités inter-mongoles

De 1241 à 1248, les Mongols doivent faire face à une situation de quasi-guerre civile au sein de leur empire, Batu et Güyük, le fils d’Ögödei, étant à deux doigts de l'affrontement direct pour savoir qui va devenir le nouveau Khagan. Durant cette période, la régence de l'Empire mongol est assurée par Töregene Khatun, la veuve d'Ögedei, dont le seul but est de faire de son fils Güyük le nouveau grand khan. Il y a tellement d’amertume entre les deux branches de la famille que Güyük meurt en 1248 alors qu'il est en route pour affronter Batu pour lui faire accepter son autorité. Durant les dernières années de son règne, il doit faire face à une révolte de la Principauté de Galicie-Volhynie, dont le souverain, Daniel de Galicie, adopte une politique de rejet de la tutelle de la Horde d'or, le Khanat que Batu a fondé en 1243. Daniel repousse des attaques mongoles en 1254 et n'est vaincu qu'en 1259, par les troupes de Berké, le frère et troisième successeur de Batu. En fait, Batu n'a pas pu tourner son attention vers l'ouest et l'Europe avant 1255, car si Möngke devient grand Khan en 1251, il faut quatre ans de manœuvres diplomatiques et d'apaisement pour normaliser les relations entre les deux hommes. Mais, alors qu'il commence à planifier et préparer la fin de l’invasion de l’Europe, Batu meurt. Son fils Sartak le remplace comme nouveau Khan de la Horde d'or, mais il meurt en 1256, sans avoir eu le temps de mettre en œuvre le plan d'invasion de l'Europe établit par son père et Subötaï. Ulakchi, le fils de Sartak, monte alors sur le trône à son tour, mais meurt en 1257. Finalement, c'est Berké qui devient le Khan de la Horde d'Or et l'Europe est loin d'être sa principale préoccupation. Nouvellement converti à l'Islam, Berké est horrifié par la destruction de Bagdad et du califat abbasside, le chef spirituel de l’Islam, par son cousin Houlagou, le Khan et fondateur de l'Ilkhanat. Il craint que son cousin ne détruise la Terre Sainte, ce qu'il veut éviter à tout prix. Grâce à leurs espions, les Mamelouks d’Égypte, qui ont recueilli le calife après la chute de Bagdad, apprennent que Berké est musulman et qu'il n’aime pas son cousin. Ils se rapprochent alors de lui dans l'espoir de nouer une alliance entre les deux puissances. Les deux royaumes sont musulmans, les mamelouks sont d'origine turque, tout comme les sujets et les guerriers de Berké[59] et ils ont un ennemi commun. L'alliance est rapidement conclue et dès lors, l'attention des Khans de la Horde d'or est tournée vers le Sud et l'Est pour plusieurs décennies. L'Europe est reléguée au second plan et Berké ne lance que deux raids de faible envergure contre l'Europe en 1259 et 1265, pour faire du butin afin de financer les guerres qu'il mène contre Houlagou en 1262 et 1265.

Campagnes ultérieures

Parmi ces campagnes, on peut distinguer celles que la Horde d'or déclenche durant les années 1280 en Bulgarie, Hongrie et Pologne, qui sont à une bien plus grande échelle que n’importe quelle campagne depuis l’invasion de 1241-1242. En effet, grâce à l’absence de guerre civile dans l’Empire mongol ou de conflit majeur impliquant la Horde d'Or, les dirigeants de ce Khanat peuvent lever des armées de grande taille pour leurs opérations en Europe. Ces campagnes sont parfois collectivement dénommées « la seconde invasion mongole de Europe », ou « la seconde invasion tataro-mongole de Europe centrale et du sud-est »[60].

Contre la Pologne (1259 et 1287)

En 1259, dix-huit ans après la première attaque, deux tumens (soit à peu près 20 000 hommes) de la Horde d’or, attaquent la Pologne sur ordre de Berké, après avoir lancé des raids en Lituanie. Cette attaque est commandée par le général Burundai, accompagné des jeunes princes Nogaï et Talabuga. Les villes de Lublin, Sieradz, Sandomierz, Zawichost, Cracovie et Bytom sont ravagées et pillées. Berké n'a pas l’intention d’occuper ou de conquérir la Pologne, juste de faire du butin, et il repart donc après avoir mis à sac le pays. Après ce raid, le pape Alexandre IV essaye sans succès d’organiser une croisade contre les Tatars.

Un nouveau raid est lancé en 1287, sous le commandement de Talabuga et Nogaï. Les troupes d'invasions sont composées de trois tumens (soit à peu près 30 000 hommes), répartis en deux colonnes :

- un tumen, composé de 10 000 cavaliers mongols, commandé par Nogaï ;

- deux tumens, composé de 20 000 guerriers mongols et ruthènes, commandés par Talabuga.

La colonne de Talabuga doit passer par le Nord de la Petite-Pologne, en direction de Sandomierz, pendant que Nogai part vers le sud en direction de Cracovie, le point de rendez-vous final des deux armées. Si les villes de Lublin, Mazovie et Sieradz sont prises et pillées, Cracovie et Sandomierz résistent et les attaques des Mongols contre ces cités sont repoussées. Même si les attaques dévastent une partie de ces villes, les Mongols n'en subissent pas moins de lourdes pertes et sont à chaque fois obligés de lever le siège. Voyant qu'il n'arrive à rien en agissant ainsi, Talabuga change de tactique et forme des petits groupes de soldats pour piller les campagnes et terroriser la population. C'est donc avec un effectif réduit qu'il affronte Lech II le Noir, le duc de Sandomierz, lors de la bataille de Łagów, où il est vaincu. Après ce revers sévère, Talabuga met fin aux raids, rassemble ses troupes et quitte la Pologne avec le maigre butin qu'il a réussi à récupérer. De son côté, Nogaï, après avoir subi de lourdes pertes lors de l’assaut sur Cracovie, divise lui aussi son armée en plus petits groupes pour piller les campagnes au nord et au sud de la ville. Il envoie un détachement vers la ville de Stary Sącz, un autre vers Podolínec et plusieurs autres dans le Duché de Sieradz. Le premier détachement est surpris et battu par les Polonais et leurs alliés hongrois lors de la bataille de Stary Sącz, tandis que le second dévaste la région de Podhale tout en multipliant les escarmouches avec les habitants. Après la défaite de Stary Sącz, Nogaï rassemble ses troupes et se retire en Ruthénie[61].

Dans les Balkans (multiples opérations de 1241 à 1337)

Avant l'intervention de 1265, les Mongols lancent un premier raid dans les Balkans pendant le règne de Berké, mais il s'agit d'une attaque à petite échelle pour faire rapidement du butin. Durant l’hiver 1265, le tsar du Second Empire bulgare, Konstantin Ier Tikh Asen, demande aux Mongols de l'aider contre les Byzantins. Nogaï répond à cette demande en prenant la tête de deux tumens de cavaliers mongols pour attaquer les Grecs en Thrace orientale au printemps 1265. L'empereur byzantin Michel VIII Paléologue vient au-devant des Mongols, mais l'affrontement tourne très vite à la déroute pour les Grecs : le basileus doit battre en retraite et ne s'échappe que de justesse à bord d'une nef génoise qui l'emmène d'Aheloos à Constantinople tandis que l’armée de Nogai pille toute la Thrace. À la suite de cette défaite, l’empereur byzantin décide de s'allier avec la Horde d’or, en donnant sa fille Euphrosine en mariage à Nogaï et en versant un tribut sous forme de tissus précieux. Nogai accepte et finalement, ce sont les Mongols qui tirent le plus d'avantages de cette alliance[62] et cela n'empêchera pas, plus tard, le Khan Özbeg de la Horde d'or de lancer à son tour des raids en Thrace en 1324 et 1337[54].

Comme on l'a déjà vu précédemment, après la mort d'Ögedei, Batu quitte la Hongrie pour rentrer en Mongolie. Durant ce voyage, une partie de son armée envahit le Royaume bulgaro-valaque, mais est vaincue par l’armée du roi Ioan Asan II. Après sa mort, le royaume doit verser un tribut à la Horde d’or. En 1271, Nogaï Khan lance un raid fructueux contre le pays, qui devient ensuite un vassal de la Horde d’or. La Bulgarie, la Valachie et la Moldavie restent vassales des Mongols et des Tatars jusqu’au début du XIVe siècle, ce qui n'empêche pas ceux-ci d'y mener des raids en 1274, 1280 et 1285. En 1278-1279 le tsar bulgare Ivaïlo prend la tête d'une armée et écrase une tentative de raid mongol, avant d’être encerclé à Silistra. Après un siège de trois mois, il réussit à vaincre une fois de plus les forces d'élite mongoles et tatares, qui sont obligées de battre en retraite au nord du Danube, dans le Boudjak où elles s'installent et vivront jusqu'en 1812.

En 1280, une rébellion des boyards bulgares inspirée par l'Empire byzantin laisse Ivailo sans soutien. Chassé du pouvoir, il s’enfuit au camp de Nogaï et lui demande de l’aide. Cependant, Ioan Asan III, un autre candidat au trône bulgaro-valaque, réussit à corrompre Nogai, qui fait exécuter Ivaïlo. Finalement, c'est un boyard bulgare du nom de Georges Terter qui devient tsar sous le nom de Georges Ier Terter, grâce au soutien de la noblesse qui ne veut pas d'un tsar aux ordres de Byzance. Georges accepte que la Bulgarie soit à nouveau vassale des Mongols et ce n'est que sous le règne de Théodore Svetoslav que la menace mongole prend fin.

Contre la Hongrie (1285)

En 1285, Nogaï et Talabuga organisent une invasion de la Hongrie. Tout comme ils le feront deux ans plus tard en Pologne, ils prennent chacun la tête d'une partie de l'armée et se séparent pour ravager le pays.

Nogaï pille avec succès la Transylvanie : des villes comme Reghin, Brașov et Bistrița sont prises et ravagées. Cependant, Talabuga, qui dirige l’armée principale au nord de la Hongrie, est bloqué par la neige dans les Carpates, puis est vaincu près de Pest par l’armée royale de Ladislas IV[63]. Il décide de se replier, mais tombe dans une embuscade tendue par les Sicules sur le chemin du retour[63]. Après ses victoires initiales, Nogai subit de graves pertes après des affrontements avec des troupes locales composées de guerriers Saxons et Valaques. Il décide à son tour de se replier, mais il est harcelé sur tout le trajet du retour par l’armée royale, qui est auréolée de gloire après sa victoire sur Talabuga.

Cette invasion est donc repoussée assez facilement par les Bulgares, tout comme le seront les invasions de la Pologne en 1287 et de la Serbie en 1291, et les Mongols perdent dans les combats une grande partie de leur force d’invasion. Ce résultat contraste fortement avec celui de l’invasion de 1241, et est principalement dû aux résultats des réformes de Béla IV : les Mongols n'ont rien pu faire contre l'armée réformée et les fortifications en pierre des Hongrois.

L’attaque manquée de la Horde d'or sur la Hongrie affaiblit sa puissance militaire et bientôt les Mongols vont cesser de s'en prendre aux royaumes européens[64].

Contre la Serbie (1291)

En 1291, une alliance mongolo-bulgare attaque la Serbie, mais le roi serbe Stefan Uroš II Milutin réussit à les vaincre. Cependant, peu après, ce même roi serbe se fait vassal de Nogaï et envoie son fils en otage auprès des Mongols pour empêcher de nouvelles hostilités.

En effet, les effectifs de la coalition vaincue par les Serbes étaient assez restreints et quand Nogaï menace de prendre personnellement la tête d'une expédition punitive de grande ampleur, Stefan préfère ne pas prendre le risque de voir son royaume ravagé[65].

Campagnes des princes européens dans les territoires pris par la Horde d'Or

À la moitié du XIVe siècle, l'emprise de la Horde d'or sur l'Europe centrale et orientale commence à s'affaiblir. Plusieurs royaumes européens commencent à lancer des incursions dans les terres contrôlées par les Mongols, dans le but de reconquérir les territoires précédemment perdus et de s'en emparer d'autres. Des groupes de Tatars, en butte à l'hostilité des paysans sédentaires dont ils avaient pillé les ancêtres, deviennent eux-mêmes cultivateurs et éleveurs et choisissent l'assimilation. Dans certains cas, l'assimilation est partielle car les Tatars deviennent mercenaires des princes chrétiens mais gardent leur langue et leur religion (tengrisme ou islam) : c'est par exemple le cas des Tatars de Podlachie. Dans d'autres cas, elle est totale : les familles tatares choisissant de passer au christianisme et devenant moldaves (famille Cantemir) ou russes (familles Tazi ou Fasli)[66] - [67]. Les Roms aussi, jusque-là charrons, maquignons, maréchaux-ferrants, chaudronniers, tanneurs, et éclaireurs des Tatars (татаритика Рома : « Roms des Tatars »), choisissent d'offrir leurs services aux princes (халадитика Рома : « Roms princiers » ou « militaires ») et aux monastères (монастыртика Рома) russes, moldaves, valaques, hongrois ou tchèques (d'où leur surnom de « Bohémiens » en Occident)[68].

Le Royaume de Géorgie est réunifié par le roi Georges V le brillant, qui chasse les Mongols du Caucase occidental avec l'aide de l'Empire de Trébizonde[69]. Les Mongols, Tatars et Nogaïs restants, s'établissent dans ce qui deviendra l'Azerbaïdjan.

La Lituanie, catholique, profite des querelles internes à la Horde d'or pour repousser les Mongols et les battre lors de la Bataille des Eaux-Bleues. Bien accueillis par les populations slaves orientales asservies, les Lituaniens font reculer l'emprise de la Horde d'or jusqu'au fleuve Dniepr, avant d'être stoppés par leur défaite à la bataille de la rivière Vorskla[70] - [71]. Encore mieux accueillie en tant que puissance orthodoxe, la Grande-principauté de Moscou commence aussi à prendre son indépendance et récupère de nombreux territoires qui appartenaient à la Rus' avant l'invasion mongole : les princes de Moscou y gagnent le titre de « tzars de toutes les Russies ». En 1345, le Royaume de Hongrie chasse à son tour les Mongols de Moldavie[72] qui redevient une marche hongroise sous le voïvodat de Dragoș de Marmatie[73].

À la fin, certaines armées d’Europe occidentale vont également attaquer les Mongols sur leurs terres. Ainsi, en Crimée, lorsque les Mongols commandés par Janibeg assiègent la colonie génoise de Caffa après une longue guerre, des renforts génois arrivent et vainquent les Mongols, tuant 15 000 de leurs soldats. Un an plus tard, les Génois bloquent l'accès aux ports mongols de la région, obligeant Janibeg à se replier et rétablissant, en 1347, leur colonie de La Tana[74].

Galerie

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Ryazan

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Ryazan Un raid de la Horde d'or sur la ville de Kiev

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Kiev Un raid de la Horde d'or sur la ville de Kozelsk

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Kozelsk Un raid de la Horde d'or sur la ville de Vladimir

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Vladimir Un raid de la Horde d'or sur la ville de Suzdal

Un raid de la Horde d'or sur la ville de Suzdal

Voir aussi

Notes et références

- Michel Heller : Histoire de la Russie et de son Empire, 2015, Éd. Tempus Perrin, (ISBN 978-2262051631)

- (en) Richard Bessel et Dirk Schumann, Life after death: approaches to a cultural and social history of Europe during the 1940s and 1950s, Cambridge University Press, , 143– (ISBN 978-0-521-00922-5, lire en ligne)

- Jackson 2005, p. 205.

- (en) Francis Dvornik, The Slavs in European History and Civilization, Rutgers UP, (lire en ligne), p. 26

- Colin McEvedy, Atlas of World Population History (1978)

- (en) Eddie Austerlitz, History of the Ogus, (lire en ligne), p. 27

- Odette Keun, Continental stakes : marshes of invasion, valley of conquest and peninsula of chaos, Letchworth printers ltd., (lire en ligne), p. 53« anglais : Ogdai Khan continued this stupendous career of conquests. He swept his hosts, organized to a very high level of efficiency, armed with a Chinese invention, gunpowder, that they used in small field-guns, and commanded with a sense of strategy quite beyond the capacity of any European general through Russia to Poland. »

- Suivant les sources les estimations de la taille de l'armée mongole varie entre 10 000 et 50 000 soldats.

- René Grousset The Empire of Steppes

- Hildinger, Erik. Mongol Invasions: Battle of Liegnitz. First published as: "The Mongol Invasion of Europe" in Military History, (juin 1997).

- The Destruction of Kiev

- Selon Carey (p. 128), Batu a 40 000 soldats sous ses ordres dans le corps d'armée principal et donne l'ordre à Subötaï de prendre 30 000 hommes avec lui dans une manœuvre d’encerclement. Batu commande le gros des troupes lors du triple assaut des Mongols sur l’Europe. Ce nombre semble correct en comparaison avec les chiffres rapportés lors de la bataille de Legnica au nord et celle de Mohi au sud. Les deux victoires mongoles ont lieu la même semaine.

- (hu) Ervin Liptai, Magyarország hadtörténete, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, (ISBN 963-326-337-9)

- Carey, Brian Todd, p. 124

- de Hartog, Leo. Genghis Khan: Conqueror of the World. Tauris Parke Paperbacks (January 17, 2004). p. 173. (ISBN 978-1860649721)

- Hildinger, Eric. Warriors Of The Steppe: Military History Of Central Asia, 500 Bc To 1700 Ad. Da Capo Press; 3rd printing edition (July 21, 1997). p. 144. (ISBN 978-1885119438)

- (en) Hickman, Kenneth, « Mongol Invasions: Battle of Legnica », ThoughtsCO.com August 29, 2016

- Zimmermann, Wilhelm. A Popular History of Germany from the Earliest Period to the Present Day . Nabu Press (February 24, 2010). p. 1109. (ISBN 978-1145783386)

- Maurice, Charles Edmund. The Story of Bohemia from the Earliest Times to the Fall of National Independence in 1620: With a Short Summary of Later Events - Primary Source Edition. Nabu Press (March 18, 2014). p. 75. (ISBN 978-1294890225)

- Berend, Nora, Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c.900-c.1300 . Cambridge University Press (February 17, 2014). p. 447. (ISBN 978-0521786959)

- Christianity, Europe, and (Utraquist) Bohemia

- Certains considèrent que les descendants de ce groupe sont les Bachkirs, qui vivent dans cette même région. Cependant, ce peuple parle une langue turque, et non pas finno-ougrienne comme le hongrois

- Frank Lynn, "Genghis Khan: his conquest, his empire, his legacy"

- Gloria Skurzynski, This Is Rocket Science : True Stories of the Risk-Taking Scientists Who Figure Out Ways to Explore Beyond Earth, National Geographic Books, , illustrated éd., 80 p. (ISBN 978-1-4263-0597-9 et 1-4263-0597-4, lire en ligne), p. 1958« anglais : In A.D. 1232 an army of 30,000 Mongol warriors invaded the Chinese city of Kai-fung-fu, where the Chinese fought back with fire arrows...Mongol leaders learned from their enemies and found ways to make fire arrows even more deadly as their invasion spread toward Europe. On Christmas Day 1241 Mongol troops used fire arrows to capture the city of Buda in Hungary, and in 1258 to capture the city of Baghdad in what's now Iraq. »

- Michael Prawdin, Gerard Chaliand The Mongol Empire, p. 268

- « Croatia (History) », dans Encarta (lire en ligne [archive du ])

- Font, Marta: Hungarian Kingdom and Croatia in the Middle Age

- « Croatia (History) », dans Encyclopædia Britannica (lire en ligne)

- (en) « 50th Anniversary of the Golden Bull Granted by Bela IV », sur mirror.veus.hr, (version du 28 avril 2005 sur Internet Archive)

- Prošlost Klisa

- Klaić V., Povijest Hrvata, Knjiga Prva, Druga, Treća, Četvrta i Peta Zagreb 1982

- Klis - A gateway to Dalmatia

- (ro) Violeta-Anca Epure, « Invazia mongolă în Ungaria şi spaţiul românesc » [PDF], ROCSIR - Revista Româna de Studii Culturale (pe Internet) (consulté le )

- Constantin C. Giurescu & Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II et III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucarest 1977.

- Jackson 2005, p. 67.

- Henry Hoyle Howorth, History of the Mongols from the 9th to the 19th Century: Part 1 the Mongols Proper and the Kalmyks, Longmans, Green and Co., 1876, p. 152. (ISBN 978-1605201337)

- (en) Encyclopædia Britannica, inc, The New Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, (ISBN 978-0-85229-961-6, lire en ligne), p. 663

- Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank -- A History of Hungary. p. 27: anglais : The majority of the Hungarian forces consisted of light cavalry, who appeared 'oriental' to the Western observers. Yet this army had given up nomadic battle tactics and proved useless when facing the masters of this style of warfare. Hungarian tactics were a mix of eastern and western military traditions, as were the ineffective walls of clay bricks and palisades. Two elements of the Hungarian defense had proved effective, however: close combat with mass armored knights and stone fortifications

- Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank -- A History of Hungary p. 28-29

- Stephen Pow, Lindsay -- Deep Ditches and Well-built walls p. 59, 76

- (en) Michael Kohn, Dateline Mongolia : An American Journalist in Nomad's Land, RDR Books, , 346 p. (ISBN 1-57143-155-1, lire en ligne), p. 28

- (en) William H. McNeill, The Rise of the West : A History of the Human Community, University of Chicago Press, , 864 p. (ISBN 0-226-56141-0, lire en ligne), p. 492

- (en) Robert Cowley, Experience of War, Random House Inc, , reprint éd. (ISBN 0-440-50553-4, lire en ligne), p. 86

- (en) Kenneth Warren Chase, Firearms : a global history to 1700, Cambridge/New York, Cambridge University Press, , illustrated éd., 290 p. (ISBN 0-521-82274-2, lire en ligne), p. 58

- Kelly (2005), p. 23

- Needham, Joseph; et al. (1987), Science and Civilisation in China, Vol. V, Pt. 7, Cambridge: Cambridge University Press, p. 48-50, (ISBN 978-0-521-30358-3).

- Pacey, Arnold (1991), Technology in World Civilization: A Thousand-year History, Boston: MIT Press, p. 45, (ISBN 0-262-66072-5).

- Ebrey, Patricia Buckley (2010) [1996]. The Cambridge Illustrated History of China (2d ed.). New York: Cambridge University Press, p. 138, (ISBN 978-0-521-12433-1).

- Needham, Joseph (1987). Science and Civilisation in China: Military technology: The Gunpowder Epic, Volume 5, Part 7. New York: Cambridge University Press, p. 118-124. (ISBN 978-0-521-30358-3).

- Sir Winston Churchill, Winston Spencer Churchill, The great republic: a history of America, Random House, (ISBN 0-375-50320-X, lire en ligne), p. 7 :

« anglais : But Asia too was marching against the West. At one moment it had seemed as if all Europe would succumb to a terrible menace looming up from the East. Heathen Mongol hordes from the heart of Asia, formidable horsemen armed with bows, had rapidly swept over Russia, Poland, Hungary, and in 1241 inflicted simultaneous crushing defeats upon the Germans near Breslau and upon European cavalry near Buda. Germany and Austria at least lay at their mercy. »

- John of Plano Carpini, "History of the Mongols", in The Mission to Asia, ed. Christopher Dawson (Londres, Sheed and Ward, 1955), 44

- Carpini, History of the Mongols, 60.

- Rashid al-Din, Successors, 71-72.

- Sinor 1999, p. ?.

- (en) « Climate probably stopped Mongols cold in Hungary, Science News, Science Ticker: Climate, Anthropology », By Helen Thompson, (consulté le )

- (en) Nicola Di Cosmo, « Climatic and environmental aspects of the Mongol withdrawal from Hungary in 1242 CE », vol. 6, no 1, sur Scientific Reports, Scientific Reports, Nature Publishing Group (ISSN 2045-2322, DOI 10.1038/srep25606, consulté le ), p. 1–9.

- (en) John Keegan, The Mask of Command, Londres, Viking Books, , 368 p. (ISBN 9780670459889), p. 118.

- (en) John Keegan, The Mask of Command, Londres, Viking Books, , 368 p. (ISBN 9780670459889), p. 118.

- Amitai-Preiss, Reuven. The Mamluk-Ilkhanid War

- Jackson 2005, p. 199.

- Stanisław Krakowski, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, MON, 1956.

- René Grousset, L'Empire des Steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Payot, Paris 1965, 4e éd., 620 p.

- Pál Engel, Tamás Pálosfalvi, Andrew Ayton: The Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526, I.B.Tauris & Co Ltd, Londres, p. 109

- The Roots of Balkanization: Eastern Europe C.E. 500-1500 - By Ion Grumeza Google Books.

- István Vásáry Cumans and Tatars: Oriental military in the pre-Ottoman Balkans, 1185–1365, p. 89

- Ernst Eichler (directeur), Manuel international d'onomastique, NY, Walter de Gruyter, , 1023 p. (ISBN 978-3-11-020342-4, lire en ligne).

- Romuald Romański, Les Tatars, ??? (ISBN 978-83-11-11035-9)

- Stéphane Zweguintzow, Les Roms dans la C.E.I., in : Échos de Russie, no 24, jan.-février 1995, p. 16, (ISSN 1250-8659).

- D. Kldiashvili, History of the Georgian Heraldry, Parlamentis utskebani, 1997, p. 35.

- (ru) Borys Cherkas, « Битва на Синіх Водах. Як Україна звільнилася від Золотої Орди (Battle at Blue Waters. How Ukraine freed itself from the Golden Horde) », sur istpravda.com.ua, (consulté le ).

- Sedlar, Jean W. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. University of Washington Press. p. 380. (ISBN 0-295-97290-4).

- Kortüm, Hans-Henning. Transcultural Wars: from the Middle Ages to the 21st Century Akademie Verlag (March 22, 2006). p. 227

- Gheorghe Postică, Civilizaţia veche din Moldova, éd. Ştiinţa, Chişinău 1995, (ISBN 5-376-01634-X).

- (en) « Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa », sur wwwnc.cdc.gov.

Source de traduction

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mongol invasion of Europe » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- (en) Allsen, Thomas T., Culture and Conquest in Mongol Eurasia, Cambridge UP (lire en ligne)

- Atwood, Christopher P. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire (2004)

- Chambers, James. The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe (Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1979)

- Christian, David. A History of Russia, Central Asia and Mongolia Vol. 1: Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire (Blackwell, 1998)

- Cook, David, "Apocalyptic Incidents during the Mongol Invasions", in Brandes, Wolfram / Schmieder, Felicitas (hg), Endzeiten. Eschatologie in den monotheistischen Weltreligionen (Berlin, de Gruyter, 2008) (Millennium-Studien / Millennium Studies / Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. / Studies in the Culture and History of the First Millennium C.E., 16), 293-312.

- Halperin, Charles J. Russia and the golden horde: the Mongol impact on medieval Russian history (Indiana University Press, 1985)

- (en) Peter Jackson, The Mongols and the West : 1221-1410, Routledge, , 414 p. (ISBN 978-0-582-36896-5, lire en ligne)

- May, Timothy. The Mongol conquests in world history (Reaktion Books, 2013)

- Morgan, David. The Mongols, (ISBN 0-631-17563-6)

- Nicolle, David. The Mongol Warlords, Brockhampton Press, 1998

- Reagan, Geoffry. The Guinness Book of Decisive Battles, Canopy Books, New York (1992)

- Saunders, J. J., The History of the Mongol Conquests, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1971, (ISBN 0-8122-1766-7)

- (en) Denis Sinor, « The Mongols in the West », Journal of Asian History, vol. 33, no 1, (lire en ligne);

- Vernadsky, George. The Mongols and Russia (Yale University Press, 1953)

- Halperin, Charles J. "George Vernadsky, Eurasianism, the Mongols, and Russia." Slavic Review (1982): 477-493. in JSTOR

- (en) Craughwell, Thomas J., The Rise and Fall of the Second Largest Empire in History : How Genghis Khan almost conquered the world, Fair Winds, , 272 p. (ISBN 978-1-61673-851-8, lire en ligne)

- (en) Kauffman, JE, The medieval Fortress: Castles, Forts and Walled Cities of the medieval ages, Da Capo Press (ISBN 978-0-306-81358-0 et 0-306-81358-0)\

- (en) Fagan, Brian, The Great Warming: Climate Change and the Rise and Fall of Civilization, Bloomsbury Press, , 304 p. (ISBN 978-1-59691-780-4, lire en ligne)