Histoire LGBT en Suisse

L'histoire LGBT en Suisse est l'histoire locale de l'émergence du mouvement LGBT, un mouvement en faveur de la reconnaissance et de l'égalité pour les personnes entre autres lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

La Suisse est marquée par une spécificité qui la situe au croisement des pratiques françaises et des pratiques allemandes en ce qui concerne l'histoire des personnes LGBT, de par sa configuration linguistique, juridique et culturelle. Sa spécificité consiste en une dépénalisation précoce de l'homosexualité[1] au XXe siècle, et une invisibilisation de l'histoire des lesbiennes.

Sodomie et Constitutio Criminalis Carolina

Avec la christianisation de la Suisse à partir du IIIe siècle apr. J.-C., ce qu'on appelle à l'époque la sodomie (pénétration anale) et l'homosexualité, largement tolérées pendant l'antiquité, ont été considérées comme des péchés.

Depuis le haut Moyen Âge, les novelles du code de Justinien de 538 et 559, basées sur le Nouveau Testament (Rom. 1:26) stigmatisent les rapports entre personnes du même sexe comme péchés. Ces comportements sont considérés comme non naturels et stigmatisés par des termes comme vitium sodomiticum (Sodome et Gomorrhe, Gen. 19) dans la théologie médiévale. Cette dernière rend l'homosexualité responsable de catastrophes naturelles qui sont des punitions divines pour les péchés commis.

Au Moyen Âge, les comportements considérés contre nature - on utilise le terme de paillardise et on intente des procès en paillardise - concernent les rapports homosexuels, mais aussi les rapports hétérosexuels hors mariage qui ne visent pas la procréation, ou avec des méthodes contraceptives. Les personnes commettant l'infraction peuvent être condamnées à mort sur les bases juridiques de la Constitutio Criminalis Carolina, dont des variations ont été introduites dans de nombreux cantons de la Confédération, en 1532. Les peines encourues en Suisse pour ce qu'on appelle la sodomie dépendent du statut social de la personne inculpée.

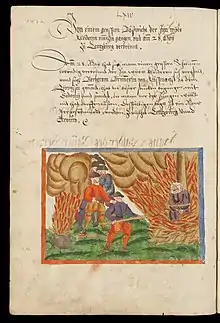

Richard Puller de Hohenbourg, un chevalier alsacien par exemple est condamné à mort et brûlé vif avec son valet Anton Mätzler de Lindau le à Zurich, alors qu'en 1416, les dominicains œuvrent pour éviter à Heinrich von Rheinfelden, membre de leur ordre, une poursuite par le Conseil pénal de Bâle.

Entre 1400 et 1798, dans le seul canton de Zurich, 179 sur 1 424 condamnations à mort ont été prononcées à la suite d'allégations de sodomie, ce qui en fait la troisième infraction la plus fréquente punie par la peine de mort, après le vol et l'homicide. Malgré cela, le nombre de personnes condamnées à mort pour des pratiques homosexuelles dans la Confédération suisse a été relativement faible par rapport à ce qui est attesté dans les villes italiennes du XVe siècle.

Le nombre de personnes condamnées à mort dépend du bon vouloir des procureurs à poursuivre et ouvrir une procédure pour de tels actes. Ainsi durant les années de service de Hans Conrad Heidegger (1649–1721) (de) comme gouverneur du comté de Kybourg entre 1694 and 1698, 22 jeunes gens sont exécutés pour sodomie. Quand Heidegger déménage à Höngg, les condamnations cessent.

La Réforme contribue à renforcer la répression pénale. On compte à Genève quinze procédures pour homosexualité de 1560 à 1569, dont six exécutions et huit bannissements. La répression des pratiques homosexuelles féminines et zoophiles sont également présentes dans la condamnation du commerce féminin avec le diable que sont censées pratiquer les sorcières. Ces actes seront poursuivis jusqu'au XVIIe siècle[2].

Le Code Napoléon, auquel des parties du territoire suisse sont soumises dès le début du XIXe siècle, notamment les cantons latins, dépénalise l'homosexualité entre adultes. La pénalisation reste en vigueur cependant dans les cantons alémaniques. Des cantons sont plus répressifs que d'autres, notamment Lucerne et Argovie.

Les cantons alémaniques, à l'inverse, continuèrent à pénaliser l'homosexualité entre adultes, la considérant tantôt comme une infraction poursuivie d'office, tantôt comme un délit réprimé sur plainte, certains cantons se montrant plus sévères (Lucerne, Argovie) que d'autres (Berne, Zurich, Glaris, Soleure).

Tout comme dans d'autres parties de l'Europe, la plupart des actes homosexuels pratiqués sont décrits comme pédérastes (inter-générationnels). Au tribunal, la question primordiale est de démontrer l'âge des participants plutôt que de savoir s'il y a pénétration.

XIXe siècle : l'homosexualité

Au XIXe siècle, on parle d'homosexualité pour décrire une sexualité orientée vers des personnes de même sexe, avec l'utilisation des termes d'homosexuels pour les hommes et de lesbiennes pour les femmes. La personne la plus âgée dans un couple d'homosexuels est appelée pédéraste, et ce terme s'étend par la suite à tout individu homosexuel. Le terme est issu de la médecine psychiatrique du XIXe siècle[2].

En Suisse germanophone, le terme allemand "Schwule" qui était considéré comme insultant devient un terme revendiqué par les homosexuels[2], de façon similaire à l'évolution du terme "pédé" en français.

République helvétique

La République helvétique de 1798 à 1803, est marquée par les valeurs des Lumières et la Révolution française, l'homosexualité n'est pas poursuivie. Avec la fin de la République helvétique, l'homosexualité redevient un crime pénalisé dans la plupart des cantons.

Heinrich Hössli, Karl Heinrich et Karl Maria Kertbenny: émergence du terme d'homosexualité

.jpg.webp)

.jpg.webp)

En 1836, un livre de Heinrich Hössli a un retentissement majeur[3]. Heinrich Hoosli est un marchand d'étoffe de Glarus, qui promeut l'homosexualité et l'amour entre hommes. Son livre «Eros. Die Männerliebe der Griechen» (Eros. L'amour entre hommes des Grecs) est publié à Glarus en 1836 et à Saint-Gall en 1838, et présente la question de la reconnaissance de l'homosexualité comme un test de démocratie libérale et de droits civiques[4].

Dans le monde germanophone en dehors de la Suisse, deux champions libéraux des droits en faveur des homosexuels rendent leurs idées publiques : Karl Heinrich Ulrichs dans le Royaume de Hanovre donne le nom d'Uranisme au concept de l'amour entre personnes de même sexe en 1864, suivi en 1868 par Karl-Maria Kertbeny d'Autriche-Hongrie, qui, le premier, nomme l'homosexualité.

Dans les années 1880 et 1890, Jakob Rudolf Forster de Brunnadern (1853–1926)[5] est poursuivi par les autorités de Saint-Gall pour son homosexualité assumée publiquement. En 1893, il soumet une pétition à l'assemblée fédérale « Beseitigung der Diskriminierung der Homosexuellen » (Pour la fin des discriminations envers les homosexuels). Karl Heinrich Ulrichs soumet aussi une demande de pardon pour Forster aux autorités saint-galloises mais celle-ci est rejetée.

XXe siècle

À partir du début du XXe siècle, un nombre croissant de cantons ne poursuivent les pratiques de sodomie que sur demande, et non plus systématiquement. Pour obtenir une condamnation, l'infraction doit être prouvée par des témoins, ce qui diminue le nombre de condamnations. Le terme de sodomie devient désuet.

Le canton de Bâle en 1919 ne poursuit plus que les infractions commises sur personne mineure et concernant par ailleurs la prostitution[2].

Les années 1930

En 1930, des dancings sont créés à Bâle et Zurich. Zurich fait figure de haut lieu de la scène homosexuelle, avec les lieux de rencontre le long des quais de la Limnat3, les soirées du Cercle (Der Kreis), des restaurants comme le Marconi et le Turnhalle, et des hôtels louant des chambres. Bâle et la Suisse romande disposent d'une scène plus discrète, avec les toilettes publiques comme lieux de rencontre, et le restaurant Kaserne à Bâle. Le Tessin est un lieu de villégiature[6].

Quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, la réputation de Berlin comme ville attractive et libérale envers les personnes LGBT change rapidement. Au même moment, la Police suisse crée des registres de personnes homosexuelles.

Création de la première association homosexuelle européenne

Ce sont deux femmes lesbiennes, Laura Thomas (1901-1966) et Anna Vock (1885-1962)[7] - [8] - [9] qui sont à l'origine de la première association homosexuelle suisse. La Suisse est aussi un des seuls pays à avoir pénalisé les rapports entre femmes avec l'Autriche, la Suède et la Finlande[10].

En 1931, elles créent le club Amicitia. En 1932, le club commence la publication d'un magazine, Garçonne, qui devient le «Schweizerisches Freundschafts-Banner»[11] - [12] (la bannière de l'amitié suisse), dont le nom devient «Menschenrecht» (droits humains) en 1937. Le magazine en appelle régulièrement à ses membres pour dénoncer les campagnes de presses discriminantes et œuvrer en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité. Au départ une initiative lesbienne, le club s'ouvre aux hommes. Le cofondateur du cabaret zurichois Le Cornichon, Karl Meier (sous le pseudo de Rolf)[13] y collabore dès 1934, ce qui aura pour conséquence d'orienter plus tard le magazine vers des thèmes moins radicaux et peu à peu l'exclusion de la représentation lesbienne[6]. Le magazine prend alors pour nom Der Kreis.[14]

La dépénalisation dans le Code pénal de 1942

En 1942 durant la deuxième guerre mondiale, le premier Code pénal suisse (CPS) entre en vigueur après 24 années de préparation[15] - [16]. Une votation populaire de 1938[17] en accepte le principe, mais l'arrivée de la guerre en retarde l'application. On assiste à une dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants[18], mais une condamnation claire de la pratique de la prostitution, et une stratégie officielle qui vise surtout à éviter des scandales liés au chantage. Thierry Delessert montre dans son livre Les homosexuels sont un danger absolu, qu'il s'agit d'enrayer le phénomène en le réduisant au silence médiatique. Les psychiatres condamnent l'homosexualité comme dégénérescence mentale, ce qui constitue un progrès par rapport à la notion de vice mise en exergue par la condamnation catholique de la sodomie. Ces thèses, qui influencent fortement le projet de dépénalisation sont dues à un psychiatre suisse, Auguste Forel, fondateur de la chaire de psychiatrie de Zurich[16]. Forel distingue une homosexualité innée et irrépressible et non pénalisable, d'une sexualité acquise et pénalisable. Il en ressort que pour limiter l'acquisition de l'homosexualité il convient de confiner les personnes qui s'y adonnent au cercle privé pour en éviter la propagation et la reproduction. On s'inscrit donc dans un registre de gestion publique d'une pratique qui n'est pas vraiment acceptée, mais que la législation et les autorités veulent limiter par notamment le silence sur ces questions. Après la dépénalisation, le nombre des publications médiatiques et scientifiques chutent sur le sujet de l'homosexualité. Avec la pratique du fichage des personnes LGBT, le progrès est donc relatif, même si face aux pratiques de ses voisins la Suisse devient un havre pour les personnes homosexuelles dites asociales pourchassées par le régime nazi[19] et envoyées en camp de concentration. Du fait de la montée du nazisme en Europe et de la nouvelle et relative liberté acquise en Suisse, Zurich prend une importance centrale dans le mouvement gay.

Il reste des discriminations entre le traitement des personnes hétérosexuelles et homosexuelles dans le code pénal. L'article 194 pénalise les rapports sexuels avec des personnes mineures du même sexe. Comme l'âge de la majorité est de 21 ans, cela signifie que les relations entre adultes consentants de plus de 21 ans sont légalisées. Par contre les rapports hétérosexuels étant autorisés dès l'âge de 16 ans, cela intègre de fait une discrimination au niveau d'un âge de consentement différencié.

Le code pénal militaire de 1928

.jpg.webp)

Au moment où le code pénal adopte une dépénalisation, le code pénal militaire de 1928, lui, les confirme et comme l'Armée suisse a une grande importance de par son fonctionnement en milice, elle cantonne de fait une surveillance militaire constante dans la vie d'un homme sur ses pratiques sexuelles, car le service militaire n'est pas cantonné dans la jeunesse : il s'étale sur la durée de la vie active. Le code militaire vise à exclure les personnes homosexuelles de l'armée, et conduit parfois à leur internement psychiatrique par le recours aux experts psychiatriques. En effet, l'exclusion de l'armée par voie sanitaire est en général favorisée par rapport à la peine d'emprisonnement, et cela confère un rôle au pôle médical. Le traitement proposé est souvent la castration volontaire, qui de fait, mise en alternative avec un internement psychiatrique ou une peine de prison, est moins volontaire qu'il n'y parait. Toute exclusion pour motif sanitaire est reportée sur le livret de service, un document qui doit être présenté à son employeur.

Les castrations dites volontaires

On note ainsi un cas de castration volontaire sur un soldat, un installateur sanitaire de vingt-huit ans, qui subit une opération visant à lui enlever les testicules à l'hôpital cantonal de Bâle en 1941.

Avec la décriminalisation de l'homosexualité, le ton jusqu'ici combatif du magazine Menschenrecht s'apaise. En 1942, le nouveau responsable du magazine Karl Meier le renomme «Der Kreis/Le Cercle», et le transforme en un magazine culturel destiné uniquement aux hommes gays. Eugen Laubaucher (sous le pseudo Charles Welti) le rejoint également. Son club Der Kreis organise régulièrement des fêtes. Les fêtes et le magazine bimensuel sont connues en Europe[20]. Karl Meier est partisan d'une homosexualité rangée, moralisatrice et respectueuse, il s'oppose à la prostitution. Il introduit le concept d'homoérotisme[1].

Les années 1950 : Adaptation et dissimulation

Karl Meier pense que la demande de reconnaissance légale des personnes LGBT prendra des années, et demande que les personnes concernées s'adaptent aux conventions sociales. Der Kreis est le premier magazine publiant des textes en allemand, français et anglais, ainsi que des photos artistiques d'hommes. Les membres et les souscripteurs s'interpellent en utilisant des pseudonymes plutôt que leurs noms réels.

La mutation de Der Kreis et l'invisibilisation des lesbiennes

Le club Der Kreis reste néanmoins un des premiers groupes du mouvement LGBT en Europe, et il a influencé et inspiré la formation de groupes similaires en Europe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment : Die Runde (La ronde) à Reutlingen, Allemagne, le Journal Arcadie en France, le Cultuur- en Ontspannings Centrum aux Pays-Bas, Kredsen af 1948 au Danemark, et la Mattachine Society aux États-Unis.

Les années 1960 : la fin de l'âge de glace et la médiatisation

Le musicien Robert Oboussier est assassiné en 1957 et l'enquête fait de son meurtrier aux yeux des médias une victime de l'exploitation sexuelle de la prostitution[20]. D'autres séries de meurtres d'homosexuels attirent l'attention de la presse, qui publie les adresses des personnes concernées dans le cadre d'une campagne de presse soulignant les liens entre homosexualité et prostitution masculine. Der Kreis est pointé du doigt, et des descentes policières ont lieu dans les bars et lieux de la scène gay. L'organisation de gros évènements devient dès lors impossible et le climat plus libéral dans d'autres pays occasionne un départ des souscripteurs. En 1967, le club Der Kreis est dissous. Le dernier numéro de Der Kreis apparait fin 1967, et de jeunes gens proches du Kreis fondent un autre journal dans la foulée : Club 68, renommé Hey en 1970.

Le sujet de l'homosexualité est mentionné pour la première fois à la télévision suisse en janvier et , sous l'angle de la protection de la jeunesse. L'Organisation suisse des homophiles (OSH) est fondé dans ce climat en 1970[21]. C'est la première organisation faîtière gaie, et elle se donne une image plutôt conservatrice et "adaptée". Elle n'est pas en phase avec les gays de gauche et les étudiants. La période entre la fondation de la Freundschafts-Banner en 1932 et la OSH est considérée en Suisse comme la période d'émergence du mouvement LGBT en Suisse.

Les années 1970 : seconde vague radicale du mouvement LGBT

Dans les années 1970, un renouveau du mouvement plus radical voit le jour, qui conduit à l'abolition de nombreuses formes de discriminations envers les personnes LGBT : égalisation de l'âge du consentement pour les hétérosexuels et les personnes LGBT, abolition de la différenciation fiscale des membres homosexuels et hétérosexuels de l'armée.

Dans les années 1970, la nouvelle des émeutes de Stonewall en réaction aux violences policières envers des personnes LGBT américaines arrive en Europe. Ceci inspire et mobilise de jeunes LGBT de la mouvance d'extrême gauche. En 1970, Rosa von Praunheim montre son film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt» (Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers, c'est la situation dans laquelle il vit) dans les universités de Zurich, Bâle et Berne. À la suite des projections les groupes HA (Homosexuelle Arbeitsgruppe) HAZ (Zurich), HABS (Bâle) HAB (Berne) sont créés. Ils sont politiquement proche des groupes marxistes léninistes.

En 1973 à Zurich, les hommes de la communauté cuir forment le groupe Loge70. En 1974, les groupes HA fondent leur première organisation faîtière nationale : l'Homosexuellen Arbeitsgruppen Schweiz (HACH) (Groupe Homosexuels de travail Suisse). Il y a une grande variété de groupes et de clubs sur la scène commerciale. Le climat social évolue en faveur des personnes LGBT. De grandes entreprises éditent des règles selon lesquelles une personne ne peut être discriminée en raison de son homosexualité. Malgré tout, la police maintient son registre et son fichage des personnes LGBT.

En 1975, les personnes LGBT défilent avec une bannière pour le 1er mai à Bâle. Ceci est la première fois que des personnes LGBT attirent l'attention sur leurs préoccupations auprès du grand public. Une partie de la gauche politique se montre très irritée par leur participation.

La pratique du coming out public se généralise aussi dans les années 1970[2].

Le a lieu un grand débat sur l'homosexualité dans l'émission Telearena (Homosexualität) sur la chaîne SF DRS, en Suisse alémanique, où pendant plus de deux heures, des personnes homosexuelles défendent leurs causes face à des personnes en désaccord avec leurs modes de vie[22] - [23].

Émergence d'une communauté de lesbiennes

À Genève, on voit avec la création du MLF l'émergence d'une scène lesbienne qui devient très active et aboutira à la création du centre Nathalie Barney, qui devient en 2002 Lestime[24] - [25]. Cette émergence fait éclore des magazines comme Vanille Fraise et Clit0007. Claire Sagnière fonde Clit007 Concentré Lesbien irrésistiblement Toxique en 1981, un journal issu d'une mouvance de lesbianisme politique. Vanille Fraise voit le jour en 1980. Ce sont les débuts d'une visibilité politique et sociale des lesbiennes sur la scène gay, de façon indépendante à la fois du mouvement des hommes et du mouvement féminisme[26].

24 juin 1978 : La première Christopher Street Day (CSD) en Suisse

Le HACH, l'OSH et le "Frauengruppe’"(HFG) (groupe des femmes homosexuelles) organisent la première Christophe street day (marche des fiertés) en Suisse à la Zurich Platzspitz pour commémorer les émeutes de Stonewall. Christopher Street Day est le nom pour les gay prides (ou marche des fiertés) en Allemagne et en Suisse. Une collecte de 5 500 signatures demandant l'abandon total du fichage des personnes homosexuelles par la police est lancée et le Parlement interpellé. Cette revendication est accompagnée par la demande de ne plus publier ces registres dans la presse, et conduit à la destruction de ces fichiers.

De 1979 à 1982, des rassemblements annuels pour la gay pride sont organisés. Ils sont marqués par une présence policière marquée, en raison de craintes de possibles émeutes, mais celles-ci n'adviennent pas. En 1979, la National Gay Demo se tient à Berne. En 1980, Bâle héberge Gay 80, suivie par les prides de Lausanne (1981) et Zurich (1982).

Les manifestants utilisent des slogans radicaux, presque révolutionnaires, et utilisent des techniques voyantes et une bonne dose de provocation. Alexandre Ziegler, journaliste réalise un documentaire intitulé Die Konsequenz (1977). En plus des exigences spécifiques telles que la levée des registres policiers et l'élimination de la discrimination dans le système de justice pénale, les personnes manifestant exigent la fin de l'hétéronormativité et se définissent comme antibourgeoises. Certaines personnes ont voulu lutter contre toute discrimination par l'État, et pas seulement contre les personnes LGBT. Contrairement à aujourd'hui, les manifestations avaient presque exclusivement un caractère politique, et ont été suivies par un appel dans le cadre des soirées à ne pas faire la fête, mais plutôt participer à des débats politiques.

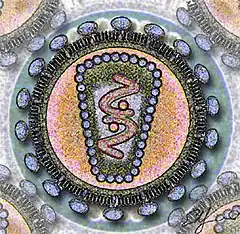

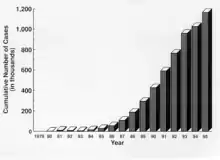

1982: La crise du SIDA

En 1982, on apprend en Suisse l'existence du SIDA. Les premiers noms donnés à cette maladie sont "cancer gay", "pneumonie gay", et " déficience immunitaire gay" (GRID: Gay-Related Immune Deficiency) . Personne ne sait à l'époque, ce qui cause le sida, ou comment intervient la propagation de l'infection. L'avènement du SIDA change complètement le mouvement dès le milieu des années quatre-vingt. De nombreuses personnalités leaders du mouvement meurent, et les personnes LGBT sont stigmatisées, conduisant à la sporadicité des manifestations jusqu'ici organisées régulièrement sur une base annuelle.

Pour répondre à ce défi, la Schwulen Medizinmänner (Groupe d'homosexuels dans la médecine) est fondé en 1984 (renommée Medi Gay en 1997). Ce groupe dirige la première des séances d'information sur le VIH et le SIDA dans la même année, avec HA, SOH, et l'Hôpital Universitaire de Zurich.

En 1985, Loge 70, les groupes HA et OSH, avec l'Office Fédéral de la Santé fondent l'Aide suisse contre le sida. En 1986, l'Aide Suisse contre le sida publie une brochure d'information sur le sida, qui est distribuée à tous les ménages en Suisse. Cette campagne de prévention connaît un franc succès.

Les gay prides reprennent à Zurich en 1986, et à Berne, en 1987. En 1987, la manifestation à Berne relève plutôt d'une protestation contre le retrait d'un permis par les autorités de la ville pour un camp gay, qu'un défilé de la gay pride.

En 1988, est organisée à la Kaserne de Bâle une exposition des Histoires d'hommes à propos de la scène gay à Bâle entre 1930 et 1980. La population entrevoit la question des personnes LGBT sous un autre angle que celle du sida. L'exposition connait un grand succès et génère des bénéfices, qui servent au financement de la création de la fondation Stonewall. Cette fondation décerne un prix Stonewall.

En 1989, un Christopher Street Day a lieu à Zurich avec un programme culturel à l'occasion du 20e anniversaire des émeutes de Stonewall.

Malgré la souffrance que le VIH et le SIDA apporte à beaucoup de membres de la communauté gay, il apporte aussi une plus large compréhension des différents modes de vie en Suisse. Les autorités et le mouvement LGBT travaillent de concert avec efficacité.

Naissance de l'association des lesbiennes en Suisse

En 1988, à la suite des commémorations de Stonewall, un groupe de travail intitulé Échange lesbien décide de fonder une association faîtière des lesbiennes en Suisse. L'Organisation suisse des lesbiennes est fondée à Berne en 1989[27].

Mutations

La Coordination homosexuelle suisse devient Pink Cross en 1993 avec des sections locales. Une association pour les homosexuels et les lesbiennes croyants des deux confessions est créée : l'organisation Les homosexuels et l'Église. L'Espace gay de Massagno commence ses activités[2].

Festivals de la Gay Pride ou marches des fiertés

Les gays prides ont lieu chaque année à Zurich depuis le 25e anniversaire des émeutes de Stonewall en 1994, avec un programme culturel. Dans les années 1990, les gay prides sont de plus en plus perçues positivement par le public et sont accompagnées d'une large couverture médiatique dans les médias suisses. Ainsi, l'attitude du public face aux préoccupations des gays et des lesbiennes change et devient plus positive, résultant par une avancée progressive en faveur de l'égalité. Cela prend plus d'importance en Suisse, avec la démocratie semi-directe, que dans la République Fédérale de l'Allemagne, avec la démocratie parlementaire.

Depuis 1997, le prix Stonewall est décerné durant la gay pride de Zurich à une réalisation exceptionnelle pour les droits LGBT. En raison de l'accroissement du nombre de personnes participant à la gay pride, il est devenu une attraction touristique conséquente de la ville. Après l'Europride 2009, lors de l'Assemblée générale en , l'association CDD Zurich le rebaptise Zurich Pride Festival, en se donnant un nom similaire aux autres festivals de même acabit à travers le monde. En sus de la Parade et des rallyes, il compte des événements culturels, politiques ainsi que quatre jours de stands de rue.

Depuis 1997, en plus de la Zurich Pride Festival, des gay prides sont organisées occasionnellement dans l'ouest de la Suisse. Elles sont à chaque fois organisées dans une partie différente de Suisse romande, suivant l'exemple des manifestations LGBT dans les années 1980 en Suisse alémanique.

Histoire et médiatisation des lesbiennes en Suisse

Du côté des lesbiennes, une émission intitulée «Canicule», le quart d’heure lesbien voit le jour sur Radio Pleine Lune, radio féministe qui émet le mercredi. Cette émission dure de 1990 à 1992[25].

Dans les années 1980, Ilse Kokula[28] - [29] publie les bases d'une ébauche de l'histoire des lesbiennes en Suisse avec son livre Die Welt gehört uns doch! Zusammenschluss lesbischer Frauenin der Schweiz de 30er Jahre (Le monde nous appartient : un point sur les femmes lesbiennes des années 1930), qui revient sur la création du cercle Amicitia à Zurich.

Le Collectif lesbien gay Tessin est fondé en 2002[2].

Création de l'association 360 et du journal 360°

En 1998, un collectif issu de la Lesbian and Gay Pride Genève 1997 crée l'association 360 et le magazine 360°, distribué à 20 000 exemplaires. Son lancement est financé par des soirées au bar Chez Brigitte, premier squat gay de Genève[30] - [31].

Représentation politique

En 1999, Claude Janiak est élu au Conseil national de la Suisse, et devient le premier conseiller national assumant publiquement son homosexualité.

Doris Stump, est la première élue au Conseil national en 2003, devenant la première lesbienne membre du Parlement.

En 2009, Corine Mauch devient la première femme maire de Zurich et la première personne ouvertement homosexuelle maire d'une grande ville en Suisse[32].

En 2017, Thierry Apothéloz devient la première personne ouvertement homosexuelle à être élue au Conseil d'État Genevois[33] - [34].

Années 2000

Les années 2000 voient l'émergence de modifications importantes de la scène LGBT. La ségrégation est en recul, et la mixité devient une donne[35]. Les gay prides sont désormais des évènements courus, et les revendications sur le partenariat enregistré et les problématiques transgenres émergent. On note également une préoccupation quant aux personnes LGBT réfugiées[36].

Festivals de gay pride

La Lesbian and Gay Pride & Friends de 2001 à Sion organisée par Marianne Bruchez est très médiatisée en raison des allégations de Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, qui dénonce dans le déménagement du festival à Sion "un jeu diabolique", déclenchant une intense couverture médiatique. Elle est violemment attaquée par Dominique Giroud du groupe Romandit[37] - [38].

En 2003, à Bâle, une gay pride tri-nationale (Allemagne, France, Suisse) se tient en collaboration avec les régions d'Alsace, Mulhouse et Fribourg. En 2005, une gay pride a eu lieu à Lucerne, en Suisse germanophone, lieu qui fait figure de cadeau à l'ouest de la Suisse pour son vote en faveur de la loi sur le Partenariat de 2005, accompagnée par une grande manifestation nationale. En 2006, une gay pride se tient à Lausanne. Zurich est la seule ville Suisse qui organise chaque année une gay pride. En 2015, le Valais organise la Pride Valais/Wallis 2015, sa seconde gay pride à Sion.

Le partenariat enregistré en Suisse

Le conseiller d'État genevois[39] Gilles Petitpierre demande au Conseil fédéral de s'exprimer sur la problématique des couples homosexuels en 1994. Le Conseil fédéral répond que le sujet doit être approfondi.

La Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, dans sa forme courte : Loi sur le partenariat ou LPart (en allemand Eingetragene Partnerschaft), est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2007, après avoir été approuvée en référendum en 2005[40].

La Suisse est devenue le premier pays au monde où la reconnaissance des couples de personnes homosexuelles a été accordée directement (58 %) par le peuple.

Dès le les personnes vivant en concubinat depuis plus de trois ans peuvent adopter l'enfant de leur conjoint en Suisse[41].

Médiatisation de l'histoire des lesbiennes en Suisse

Les années 2000 voient deux films majeurs sortir en Suisse romande concernant l'histoire des lesbiennes en Suisse. Le Bal des chattes sauvages de Veronika Minder qui retrace l'histoire du mouvement à travers des témoignages[42] - [26] et Qui a peur des Amazones de Carole Roussopoulos, qui repart sur les traces de la fondation de Lestime en prenant pour titre une pièce de théâtre de sa présidente, Catherine Gaillard[43] - [25].

Le Refuge et Totem : faciliter le coming out des jeunes LGBT

Totem voit le jour en 2008 pour répondre au mal être des jeunes LGBT et leur fournir un espace d'écoute[44]. L'association Stop Suicide a en effet constaté que le taux de suicide est plus élevé chez les jeunes LGBT que dans la moyenne de la population[45].

En 2015, Le Refuge (Genève), la première association suisse qui propose un hébergement aux jeunes personnes LGBT rejetées par leur famille et victimes d'homophobie s'ouvre à Genève[46] - [47]. Alexia Scappaticci, coordinatrice du refuge, entame souvent le dialogue avec des responsables religieux de toute confession, les jeunes étant souvent victimes de rejet pour des motifs d'ordre religieux. L'association est dotée d'un budget de 250 000 francs suisses[48] dont 48 % de fonds privés, 30 % de fonds publics, et une aide de l'association Dialogai.

Une autre association emblématique à Genève est Totem.

Scandale autour d'une thérapie homéopathique à Genève

À Genève en 2018 un médecin généraliste et homéopathe, le docteur Jean-Yves Henry, fait l'objet d'une enquête de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour avoir proposé un remède homéopathique contre l'homosexualité[49] - [50] - [51] - [52].

Les personnes trans en Suisse

Personnalités historiques

Enriqueta Favez, est peut-être une personnalité transgenre d'origine suisse[53]. Elle est née vers 1791 à Lausanne fait des études de médecine à Paris[54], se marie à un soldat de l'armée napoléonienne. Une fois veuve, elle reprend le rang de son mari décédé, et exerce la chirurgie pendant les guerres napoléoniennes. Elle est capturée par les troupes de Wellington en Espagne, et part ensuite à Baracoa à Cuba. La-bas elle se construit une clientèle sous le nom de Dr Enrique Favez, et se marie avec Juana de Léon. Son identité biologique, est révélée après une série d'examens humiliants, elle est arrêtée et emprisonnée à La Havanne. Plus tard elle est envoyée dans sa famille à la Nouvelle Orléans à l'âge de 33 ans. Elle entre dans un couvent, devient missionnaire au Mexique et exerce sous l'identité de Sœur Magdalena. Elle meurt en 1865 à 65 ans. Sa tombe est détruite par l'ouragan Katrina[55].

Histoire

La question de l'émergence sur la scène sociétale de la problématique des personnes transgenres est récente. En 2010 est fondée l'association Trans Gender network Switzerland[56]. Selon Denise Medico la question des transgenres reste taboue et est mal connue du public[57]. Entre la vision dichotomique des années 1990 qui dictait le choix binaire d'une identité soit masculine, soit féminine, une plus grande souplesse d'interprétation et une plus grande latitude existe désormais depuis les années 2010, même si le constat de la discrimination des personnes transgenres est médiatisé[58].

En 2012, Alecs Recher président Trans Gender Network explique que la Suisse reste en retard par rapport aux autres pays sur la question des techniques d'opération et leur remboursement par les assurances, et enfin au niveau des discriminations à l'embauche[59]. Le risque de mégenrage ou de cis-passing (lorsqu'on n'est pas reconnu comme le genre que l'on souhaite afficher) peut conduire à des discriminations[60].

En un jeune garçon trans est autorisé à s'inscrire avec un nom de garçon dans un établissement du canton de Genève[61].

Noémie Schorer de l'association Décadrée a mené des travaux exploratoires sur la représentation des personnes trans dans les médias[62]. L'association ÉPICÈNE a été fondée par Lynn Bertholet pour assurer une meilleure prise en charge du suivi médical des personnes trans[63]. Adèle Zufferey, psychologue de la fondation Agnodice, accompagne les jeunes dans leur parcours de transition[64]. Un projet de sensibilisation de Cecile Brockman Sexe, sciences et identités propose des formations aux parents, aux jeunes et aux milieu éducatifs sur les questions du genre, du sexe et de l'orientation sexuelle et aborde la question de la transidentité[65].

Selon Sophie Woeldgen, autrice du livre Génération fluide, enquête sur le genre, les jeunes générations (millenials) sont désormais beaucoup plus ouvertes aux questions liées à la transidentité et à la fluidité des identités de genre, telle que revendiquée par les personnes non binaires[66].

En 2019, le film documentaire Sous la peau de Robin Harsch explore le parcours de trois jeunes en transition hébergés au Refuge (Genève). Il montre les injections de testostérone, communément appelée «T», les témoignages des proches ainsi que les nombreuses démarches médicales et administratives nécessaire pour pouvoir transitionner[67] - [68] - [69] - [70].

Articles connexes

Bibliographie

- Sophie Woeldgen, Génération fluide, enquête sur le genre, Genève, Labor et Fides, , 112 p. (ISBN 9782830917789)

- Noura Gauper et Genoud Arts Graphiques, Trans*, (ISBN 978-3-03878-042-7 et 3-03878-042-1, OCLC 1225877069, lire en ligne)

Références

- Thierry Delessert, Les homosexuels sont un danger absolu : homosexualité masculine en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, Lausanne,, Éd. Antipodes, , 400 p., p. 7.

- Erasmus Walser / UG, « Homosexualité », sur HLS-DHS-DSS.CH (consulté le )

- « Ein Glarner ist der Urvater der Schwulenbewegung », sur tagesanzeiger.ch/ (consulté le )

- Veronika Feller-Vest / PM, « Hösli [Hössli], Heinrich », sur HLS-DHS-DSS.CH (consulté le )

- (de) « Jacob Rudolf Forster », sur schwulengeschichte.ch (consulté le )

- Thierry Pastorello, « Thierry Delessert, Les homosexuels sont un danger absolu : homosexualité masculine en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no 119, (ISSN 1271-6669, lire en ligne, consulté le )

- « Die Mutter der Schwulen und Lesben in der Schweiz (Anna Vock,1885-1962) | GAYBASEL »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur www.gaybasel.ch (consulté le )

- (en) Leila J. Rupp, Sapphistries : A Global History of Love between Women, NYU Press, (ISBN 978-0-8147-7644-5, lire en ligne)

- (en) Nicholas C. Edsall, Toward Stonewall : Homosexuality and Society in the Modern Western World, University of Virginia Press, (ISBN 978-0-8139-2396-3, lire en ligne)

- (de) Ilse Kokula, Die Welt gehört uns doch! Zusammenschluss lesbischer Frauenin der Schweiz de 30er Jahre, eF-eF-Verlag,

- ETH-Bibliothek Zuerich, « ETH - serveur pour des revues numérisées », sur www.e-periodica.ch (consulté le )

- (en) Hubert Kennedy, The Ideal Gay Man : The Story of Der Kreis, Routledge, (ISBN 978-1-135-78636-6, lire en ligne)

- André Salathé / AN, « Meier, Karl », sur HLS-DHS-DSS.CH (consulté le )

- (en) Hubert Kennedy, The Ideal Gay Man : The Story of Der Kreis, Routledge, (ISBN 978-1-135-78636-6, lire en ligne)

- (en) « Where is it illegal to be gay? », BBC News (consulté le )

- (en-US) « Une histoire des homos suisses », sur 360.ch (consulté le )

- « Votation populaire du 03.07.1938 », sur www.admin.ch (consulté le )

- Etienne Dumont, « Un gros livre paraît sur l’homosexualité en Suisse après 1942 », tdg.ch/, (lire en ligne, consulté le )

- Etienne Dumont, « Un gros livre paraît sur l’homosexualité en Suisse après 1942 », tdg.ch/, (lire en ligne, consulté le )

- Antoine Duplan, « «Der Kreis», au temps où Zurich s’égayait », Le Temps, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Hubert Kennedy, The Ideal Gay Man : The Story of Der Kreis, Routledge, (ISBN 978-1-135-78636-6, lire en ligne)

- Telearena zum Thema Homosexualität, Schweizer Radio und Fernsehen

- Émission complète Homosexualität de Telearena du 12 avril 1978, YouTube

- « Qui sommes-nous », sur www.lestime.ch (consulté le )

- « 8 minutes : La feuille du 8 mars 2011 pour la journée Internationale des femmes » [PDF], sur www.14juin2011-ge.ch, (consulté le ).

- Veronika MINDER, Laura LAUFER, « Chattes sauvages lesbiennes en Suisse », journal solidaritéS, (lire en ligne, consulté le )

- « LOS Des premiers pas à la fondation », sur LOS.ch, (consulté le )

- lespress, « lespress 012004 Ilse Kokula », sur www.lespress.de (consulté le )

- « Lesbengeschichte - Sprachauswahl », sur www.lesbengeschichte.de (consulté le )

- Stéphane Herzog, « Guillaume Renevey: «Être gay oblige à s’intéresser aux autres et aux victimes» », Le Temps, (lire en ligne, consulté le )

- « Qui sommes-nous… », sur Association 360, (consulté le )

- « Corine Mauch élue première maire des Zurichois », sur 20 minutes, (consulté le )

- « Homophobie et politique, le devoir d’en parler | Illustré », sur Illustre (consulté le )

- « Que les politiciens gays sortent du placard! », sur rts.ch, (consulté le )

- Melchior Oberson, « Série noire pour les établissements gay », tdg.ch/, (lire en ligne, consulté le )

- Rachad Armanios, « Les réfugiés arc-en-ciel en détresse », LeCourrier, (lire en ligne, consulté le )

- « Scriptorium », sur scriptorium.bcu-lausanne.ch (consulté le )

- Blaise Crittin, L'image du valais "Vieux Pays", dans le discours médiatique dans le contexte de la lesbian and Gay pride&friends 2001 à Sion, Université de fribourg, Université de Fribopurg, mémoire de licence, (lire en ligne)

- « Petite histoire du partenariat en Suisse - GayRomandie », sur www.gayromandie.ch (consulté le )

- EJPD, « Partenariat enregistré entre personnes du même sexe », sur www.bj.admin.ch (consulté le )

- « L'adoption s'entrouvre aux couples homosexuels », 24Heures, 24heures, VQH, (ISSN 1424-4039, lire en ligne, consulté le )

- Jacques Mandelbaum, « "Le Bal des chattes sauvages" », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- Le Studio T, « Qui a peur des amazones ? / LGBTQI / Ressources films / Festival de cinéma de Douarnenez - Festival de cinéma de Douarnenez », sur archives.festival-douarnenez.com (consulté le )

- Rachad Armanios, « Un Totem rallie les jeunes gays et lesbiennes », LeCourrier, (lire en ligne, consulté le )

- FIFDH Genève, « What Future for LGBT Youth in Russia ? », (consulté le )

- Rachad Armanios, « Le Refuge a hébergé moins de jeunes LGBT qu’escompté », LeCourrier, (lire en ligne, consulté le )

- (en-US) «Quand on met un jeune dans un appart, c’est un apprentissage qui commence», sur 360.ch (consulté le )

- « Un refuge ouvre pour les jeunes LGBT rejetés », sur 24heures.ch/ (consulté le )

- « «Remèdes contre l’homosexualité»: Mauro Poggia diligente une enquête - Le Courrier », Le Courrier, (lire en ligne, consulté le )

- rédaction RTS, « Enquête à Genève contre le médecin qui dit "soigner" l'homosexualité », rts.ch, (lire en ligne, consulté le )

- « Suisse : le médecin français qui pense pouvoir « soigner » l’homosexualité est mis en examen », Benin Web TV, (lire en ligne, consulté le )

- rédaction Le Monde, « Enquête sur un médecin offrant de « traiter » l’homosexualité avec de l’homéopathie », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Favez (2005) » (consulté le )

- « http://www.walterlippmann.com/docs364.html », sur www.walterlippmann.com (consulté le )

- (en) Isobel Leybold-Johnson, « The amazing double life of Enriqueta Favez », SWI swissinfo.ch, (lire en ligne, consulté le )

- « Qui sommes-nous ? », Transgender Network Switzerland, (lire en ligne, consulté le )

- «On naît transgenre, on ne le devient pas avec l’âge», sur 24heures.ch/ (consulté le )

- Magalie Rochat, « Un enfant sur 500 ne se sentirait pas en phase avec son sexe », rts.ch, (lire en ligne, consulté le )

- Laurent Grabet, « De Christophe à Christa: «J'avais l'intuition d'être femme» », lematin.ch/, (lire en ligne, consulté le )

- inconnu, « Transition et démarches médicales », Groupe Trans, inconnue mais après 2010 (lire en ligne, consulté le )

- Rédaction Tribune de Genève, « Un élève transgenre change de nom à l'école », tdg.ch/, (lire en ligne, consulté le )

- Woeldgen 2022, p. 77-78.

- Woeldgen 2022, p. 88.

- Woeldgen 2022, p. 17.

- Woeldgen 2022, p. 17-18.

- Woeldgen 2022.

- Woelgen 2022, p. 61-62.

- Lucas Millet, « Sous la peau : Robin Harsch se fond dans l’intimité du genre », EPIC magazine, (lire en ligne)

- « Robin Harsch: "Avant le film, je ne connaissais rien aux personnes trans" », sur rts.ch, (consulté le )

- « Sous la peau - Alexandra trouve difficile de se voir », sur 20 minutes, (consulté le )