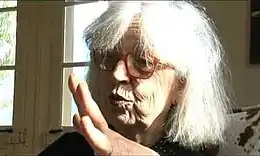

Carole Roussopoulos

Carole Roussopoulos, née Carole de Kalbermatten à Lausanne le , morte le à Sion, est une féministe et réalisatrice suisso-française[1]. Pionnière de la vidéo, elle a réalisé plus de 120 documentaires[2]. Elle est aussi une figure de l'histoire LGBT en Suisse.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 64 ans) Sion |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Parentèle |

Callisto Mc Nulty (petite-fille) |

Biographie

Carole Roussopoulos passe son enfance à Sion puis étudie à Lausanne. Son père est Louis de Kalbermatten, un banquier sédunois qui obtient la garde de Carole et de son frère Louis-Guillaume après un procès avec sa mère, Myriel van der See[3].

En 1967, elle s'installe à Paris où elle travaille pour le magazine Vogue. Deux ans après, à la suite de son licenciement, Jean Genet lui conseille d'acquérir le Portapak de Sony, en utilisant l'indemnité[4].

Novateur à l'époque, le Portapak est le premier système vidéo d'enregistrement analogique possédant une batterie autonome et pouvant être porté et manipulé par une seule personne. En France, Jean-Luc Godard est le premier acquéreur de ce système, Carole Roussopoulos sera la seconde[5]. Elle est la première femme à se saisir de cette nouvelle technologie, permettant la caméra au poing, la vidéaste est au cœur de l'action. En 1971, elle fonde avec son mari, le peintre Paul Roussopoulos, le premier collectif de vidéo militante : Vidéo Out. En pleine période de contestation sociale, Carole Roussopoulos, par le biais de ses vidéos, va donner la parole à ceux qui sont tenus au silence dans les journaux ou à la télévision comme les femmes, les ouvriers, les immigrés, les homosexuels, les prostitués…[6]

Militante et vidéaste de la lutte féministe[7], elle en recherche les multiples facettes dans les luttes sociales, la sexualité, le quotidien, les métiers, les cultures... Avant la création du collectif de distribution Mon Œil, et aussi parce qu'elle souhaite "faire comprendre que c'est un grand bonheur et une grande rigolade de se battre !", elle montre ses vidéos sur les marchés avec Brigitte Fontaine et l'accordéoniste Julie Dassin[2].

En 1974, elle initie Delphine Seyrig et Ioana Wieder à la vidéo. Elles créent toutes les trois une association Les Muses s’amusent qui devient rapidement Les Insoumuses[8] dédiée à la création vidéo militante. Elles vont réaliser Maso et Miso vont en bateau et SCUM Manifesto[9].

De 1973 à 1976, Carole Roussopoulos enseigne la vidéo à l'Université de Vincennes.

En 1982, elle crée le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir avec Delphine Seyrig et Ioana Wieder[10]. Le but de cette structure est de recenser, conserver, diffuser et promouvoir les documents audiovisuels sur les droits et les luttes des femmes, ainsi que les créations audiovisuelles d'artistes femmes, afin de créer une mémoire audiovisuelle du mouvement des femmes.

En 1986, avec l'argent de son père ancien directeur à l'Union de Banques suisses, Carole Roussopoulos rachète puis dirige jusqu'en 1994 L'Entrepôt à Paris, cinéma d'art et d'essai créé et dirigé auparavant par Frédéric Mitterrand. En 1995, elle retourne en Suisse près de Sion et continue son travail documentaire.

Fonds Carole Roussopoulos

Carole Roussopoulos dépose ses archives vidéo et la documentation qui les accompagne à la Médiathèque Valais à Martigny en 2007. Le fonds Carole Roussopoulos[11] est alors créé et pris en charge par l'institution, c'est-à-dire classé et inventorié. En 2009, peu après le décès de Carole, la Médiathèque Valais - Martigny entreprend un projet de sauvegarde et de mise en valeur des archives audio-visuelles de la vidéaste, avec le soutien de l’association MEMORIAV (l'association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse). Le projet aboutit en 2013. Il permet de numériser la majorité du fonds ainsi que de poursuivre sa diffusion. En 2016, un second projet soutenu par MEMORIAV a transféré une vingtaine de bandes IVC de 1 pouce datant des années 1970 à 1979, des bandes dont le contenu était indéterminé. L’ensemble des éléments de la collection sont consultables par le public et conservés par la Médiathèque. En 2018 la Médiathèque Valais héberge l’exposition et une publication Carole Roussopoulos. La vidéo pour changer le monde[12].

Hommage et postérité

En 2007, La Cinémathèque Française lui consacre un cycle. Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir poursuit sa mission. L'Association Carole Roussopoulos, dirigée par Hélène Fleckinger, créée en sa mémoire, promeut et diffuse ses films.

En 2019 l'association Escouade fait poser des plaques de rue temporaires à Genève en hommage aux femmes célèbres genevoises. La Place de Neuve est renommée temporairement Place Carole Roussopoulos dans le cadre de l'initiative 100Elles[13] - [14].

En 2019, le documentaire Delphine et Carole, insoumuses est achevé par Callisto Mc Nulty, petite-fille de Carole Roussopoulos. Film hommage sur l'amitié de Carole avec Delphine Seyrig et leurs luttes féministes dans les années 70 en utilisant le média de la vidéo[15].

Depuis juin 2022, le jardin du Moulin de la Vierge situé dans le 14e arrondissement de Paris porte son nom[16].

Filmographie

- 1970 : Genet parle d'Angela Davis, appartenant à la collection du musée national d'art moderne - centre Georges-Pompidou.

- 1971 : Le F.H.A.R. (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire)

- 1971 : Y a qu'à pas baiser

- 1972 : Gabrielle Nanchen

- 1972 : Munich

- 1973 : LIP : Monique et Christiane

- 1973 : LIP : la marche de Besançon

- 1973 : L'enterrement de Mahmoud AL Hamchari

- 1973 : Action Autoportrait(s) de Gina Pane

- 1974 : Action Psyché (Essai) de Gina Pane

- 1974 : Mise en place de Action Mélancolique 2X2X2 de Gina Pane

- 1974 : Action Mélancolique 2X2X2 de Gina Pane

- 1975 : Action Death Control de Gina Pane

- 1975 : La marche du retour des femmes à Chypre

- 1975 : Les Prostituées de Lyon parlent

- 1975 : La marche des femmes à Hendaye

- 1975 : Les mères espagnoles

- 1976 : SCUM Manifesto : lecture du texte de Valérie Solanas avec Delphine Seyrig

- 1976 : Maso et Miso vont en bateau : caviardage de l'émission Apostrophes sur l'année de la femme avec Françoise Giroud

- 1976 : LIP : Monique et Christiane

- 1976 : LIP : Jacqueline et Marcel

- 1978 : Le Viol : Anne, Corinne, Annie, Brigitte, Josyane, Monique et les autres…

- 1978 : Point d'émergence : Aline Gagnaire co-réalisé avec Marie-Jo Bonnet

- 1978 : Point d'émergence : Charlotte Calmis co-réalisé avec Mari-Jo Bonnet

- 1978 : Point d'émergence : Vera Pagava Co-réalisé avec MJ Bonnet

- 1978 : Point d'émergence: [Charlotte Calmis, Marie-Jo Bonnet, Marie-Josèphe de La Motte]

- 1980 : Le juge et les immigrés

- 1982 : Ça bouge à Mondoubleau

- 1982 : Ça bouge à Vendôme

- 1982 : Flo Kennedy : portrait d'une féministe américaine

- 1982 : Profession : agricultrice

- 1982 : S.O.S. j'accouche

- 1983 : Yvonne Netter, avocate

- 1983 : Paroles d'assistantes maternelles

- 1984 : Profession : conchylicultrice

- 1984 : Pionnières et dictionnaires du cinéma 1900-1960

- 1984 : Gagner sa vie

- 1984 : Colette Auger : une nouvelle loi sur le nom

- 1984 : Femmes d'immigrées de Gennevilliers

- 1984 : La mort n'a pas voulu de moi : portrait de Lotte Eisner

- 1984 : Une journée ordinaire de Christine Ockrent

- 1985 : Y'a vraiment des gens qui vivent avec très peu

- 1985 : Ras le bol sous les ponts de Paris

- 1985 : Les travailleuses de la mer

- 1985 : Les cavistes nouveaux sont arrivés

- 1985 : Quand les parents s'en mêlent

- 1986 : La drogue on peut s'en sortir, disent-elles

- 1986 : L'égalité professionnelle, ça bouge

- 1987 : L'égalité professionnelle : ça avance dans les transports

- 1987 : Les clés de Mauzac

- 1988 : L'inceste, la conspiration des oreilles bouchées

- 1988 : Nouvelles qualifications : les entreprises innovent avec des jeunes

- 1989 : La ballade des quartiers / parole d'en France

- 1990 : Nous femmes contre vents et marées

- 1990 : Jouer le jeu - côté cour

- 1991 : Mort des malades, souffrance des soignants

- 1992 : Mort des malades, souffrance des médecins

- 1992 : L'inceste : lorsque l'enfant parle

- 1993 : Mort des malades, souffrance des familles

- 1993 : Les hommes invisibles

- 1993 : L'accueil temporaire des personnes âgées ou le répit des familles

- 1994 : La drogue… Non merci : drogues images prévention

- 1996 : Être avec

- 1996 : L'accueil familial : vieillir comme chez soi

- 1996 : En équipe avec le malade

- 1997 : Les violences du silence

- 1997 : Notre printemps

- 1998 : Les murs du silence : agressions sexuelles en institutions

- 1998 : Vivre en petite unité

- 1998 : Le parrainage : une main tendue

- 1998 : Je vis en maison de retraite

- 1999 : Souvenirs pour un avenir

- 1999 : Quand les jours sont comptés…

- 1999 : Debout ! Une histoire du mouvement de libération des femmes 1970-1980

- 2000 : L'accueil de jour

- 2000 : Paroles de résidents

- 2000 : Jour après jour

- 2001 : Cinquantenaire du Deuxième sexe 1949-1999 (coréalisatrice Christine Delphy)

- 2001 : Vieillir et mourir accompagné : grand âge et soins palliatifs

- 2002 : Marchons avançons résistons en Suisse Romande

- 2002 : Vieillir en liberté

- 2002 : Donner c'est aimer

- 2003 : Viol conjugal, viol à domicile

- 2003 : Bénévole tout simplement : un rien de temps qui change la vie

- 2003 : Qui a peur des Amazones?

- 2003 : Il faut parler : portrait de Ruth Fayon

- 2004 : L'écoute ! Une aventure : la main tendue

- 2004 : Le jardin de Lalia : des microcrédits pour les femmes maliennes

- 2004 : Familles d'ici, familles d'ailleurs

- 2004 : L'Europe, parlons-en…

- 2005 : Inceste, brisons le silence !

- 2005 : Les Années volées

- 2006 : Je suis un être humain comme les autres

- 2006 : Sans voix… Mais entendus ! Un hommage aux soins palliatifs

- 2006 : Pour vous les filles !

- 2007 : Quand les parents en parlent

- 2007 : Femmes mutilées, plus jamais !

- 2007 : Des fleurs pour Simone de Beauvoir

- 2007 : La maison : un espoir, une vie

- 2008 : Mariages forcés, plus jamais !

- 2008 : L'eau et les rêves

- 2009 : Ainsi va la vie. Cancer : de la peur à l'espoir

- 2009 : Pramont : une deuxième chance !

- 2009 : Delphine Seyrig, un portrait

Comme directrice de la photographie :

Annexes

Documentaires

- Carole Roussopoulos, une femme à la caméra, documentaire de Emmanuelle de Riedmatten, France, 2011, 76 minutes, Production : CinéAtelier Sàrl, RTS (Radio Télévision Suisse)[5].

- C comme Carole, documentaire de Tristan Aymon, 2008

Sources

- Fonds : Carole Roussopoulos (1992-2010) [0,30 mètre]. Cote : CH AEV, Carole Roussopoulos. Sion : Archives de l'État du Valais (présentation en ligne).

Liens externes

- Association Carole Roussopoulos

- Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

- Afterall : article sur la naissance de la vidéo militante en France

- Carole Roussopoulos: artiste, féministe et amoureuse de l'âme des gens sur lecourrier.ch

- Carole Roussopoulos, extrait de l'entretien réalisé en 2006 pour le documentaire La Révolution du désir réalisé par Alessandro Avellis, co-écrit avec G. Ferluga. Carole Roussopoulos parle de son engagement dans le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au début des années 1970.

- [vidéo] hommage par Lionel Soukaz

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Notes et références

- « Association Carole Roussopoulos », sur carole-roussopoulos.fr (consulté le )

- « Carole Roussopoulos, documentariste », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Christine Bard et Sylvie Chaperon, Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe siècle (ISBN 978-2-13-078720-4 et 2-13-078720-7, OCLC 972902161, lire en ligne), p. 1273

- Hélène Fleckinger, « Mes images vous appartiennent. Carole Roussopoulos, pionnière de la vidéo, nous a quitté-e-s », Bulletin d’Archives du féminisme n° 17, (lire en ligne)

- « Carole Roussopoulos, une femme à la caméra - Tënk », sur www.tenk.fr (consulté le )

- Lo Rhéa Lili, « Carole Roussopoulos : ma caméra est là pour ceux qui ont juste le droit de la boucler », Les Poupées en pantalon no 2, avril 2010, p. 22

- Carole Roussopoulos témoigne de son engagement féministe en 2006 dans le documentaire La Révolution du désir réalisé par Alessandro Avellis, co-écrit avec G. Ferluga. Carole Roussopoulos parle de son engagement dans le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au début des années 1970.

- Timide Says, « Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig insoumuses », sur Barbi(e)turix !!, (consulté le )

- Alain Carou, Térésa Faucon, Hélène Fleckinger, Callisto Mc Nulty et Émilie Notéris, Scum manifesto, Paris, naima, , 87 p. (ISBN 978-2-37440-011-2, lire en ligne)

- Note : Pour elles, Carole Roussopoulos invente le mot insoumuses.

- Médiathèque Valais, « Fond Carole Roussopoulos »

- « Carole Roussopoulos. La vidéo pour changer le monde :: Médiathèque Valais », sur www.mediatheque.ch (consulté le )

- « Carole ROUSSOPOULOS », sur 100 Elles* (consulté le )

- Sylvia Revello, « Les rues genevoises en voie de féminisation », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- Mc Nullty, Callisto, 1990-, « Delphine et Carole : insoumuses » (consulté le )

- « 2022 DEVE 34 Dénomination « Jardin du Moulin de la Vierge - Carole Rossopoulos » attribuée au jardin situé 125 rue Vercingétorix (14e). », sur paris.fr, (consulté le )