Guerre des Mercenaires

La guerre des Mercenaires est une révolte organisée par des mercenaires constituant une grande partie de l'armée carthaginoise, à la suite de la première guerre punique (264-241 av. J.-C.) qui s'est achevée par la défaite de la cité punique. La guerre suit immédiatement la paix conclue avec la République romaine, et dure trois ans et quatre mois (automne 241 – fin 238 av. J.-C.).

| Date | 241 à 238 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Afrique du Nord |

| Issue | Défaite des mercenaires |

| Carthaginois | Armée de mercenaires de Carthage |

La première guerre punique se termine en raison de la volonté des membres de l'oligarchie carthaginoise de mettre fin au coût exorbitant du conflit, et non sur une défaite décisive, même si les affrontements auraient entraîné la perte de 500 navires en 23 ans, et même si la défaite des îles Égates est sévère. La paix de 241 av. J.-C. est d'un prix élevé pour Carthage, une crise économique sévissant et les caisses de l'État étant vides.

La révolte vient initialement du fait que les mercenaires, d'origines ethniques variées et qui avaient servi durant cette guerre, ne sont plus payés. Les autorités de Carthage louvoyant, le différend s'envenime et aboutit à un conflit ouvert avec les anciens contingents qui avaient combattu en Sicile.

Les rebelles sont rejoints par la suite par une certaine proportion des populations libyennes qui habitaient dans l'actuelle Afrique du Nord, ce qui donne au conflit un caractère de guerre civile justement souligné par les spécialistes. Même si le mécontentement provient initialement du non-règlement des salaires des mercenaires, s'y adjoignent par la suite d'autres revendications plus politiques liées à la question du joug carthaginois sur les populations de la région.

À la suite des atrocités commises de part et d'autre par les belligérants, la guerre se durcit ; elle est qualifiée d'« inexpiable »[1] par Polybe, notre seule source, bien que partiale, sur le sujet, car elle marque durablement les esprits : les atrocités dépassent en effet largement celles commises jusqu'alors, les usages de la guerre étant bafoués.

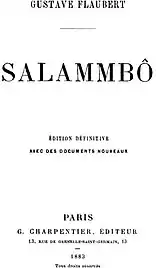

L'événement a connu par la suite une grande postérité, le thème ayant servi de toile de fond au roman de Gustave Flaubert, Salammbô (1862), témoignage de l'orientalisme du XIXe siècle : même si le récit de Flaubert est une version romancée des événements, il est néanmoins fidèle au récit de l'historien antique sur lequel il s'est appuyé.

Contexte

Conséquences de la première guerre punique

La première guerre punique se solde par une écrasante défaite carthaginoise du fait de ses conséquences politiques et économiques, après vingt années de conflit[2]. En effet, Rome impose à Carthage un traité qui oblige celle-ci à verser une importante indemnité de guerre de 3 200 talents euboïques, 1 000 dans l'immédiat et 2 200 pendant une période de dix années[2]. Les Romains prennent en outre le contrôle de la Sicile et les îles Éoliennes[3]. La situation économique et militaire de Carthage est donc critique[4].

La démobilisation des mercenaires, qui vont se trouver désœuvrés, pose un grave problème de sécurité à la cité punique ; en effet, les troupes aguerries se doivent de se mettre en quête de nouveaux engagements. De plus, l'armée punique n'avait pas été vaincue de façon définitive sur le terrain[5]. Les mercenaires démobilisés sont donc à la fois privés du fruit du pillage et déçus des dirigeants qui ont décidé l'arrêt de la guerre[6]. La minorité oligarchique de la cité punique a décidé la fin du conflit, et la faction de Hannon le Grand souhaite un rapprochement avec Rome[7].

Hamilcar Barca, chef de l'armée punique, regroupe celle-ci à Lilybée, restée punique et démissionne[6]. Dans le même temps, Giscon, commandant de Lilybée, est chargé de négocier la retraite des dernières positions puniques de Sicile[8]. Il décide alors de les faire revenir progressivement à Carthage[9] - [10]. Il souhaite ainsi éviter de grouper des guerriers aguerris et mécontents, et ne veut pas les faire revenir dans de mauvaises conditions. Le retour progressif permet en outre un règlement également étalé par les autorités carthaginoises et d'éviter ainsi une diffusion de la contestation[6]. Carthage se résout à installer les mercenaires dans leur ville, pour en quelque sorte les faire patienter[11]. Pour Jean-Paul Brisson, laisser se grouper des « soudards désœuvrés » et peut-être passablement perturbateurs dans la cité relève d'une erreur de Carthage[12].

Le Sénat de Carthage tente par l'intermédiaire de Hannon, gouverneur des provinces africaines de Carthage et conquérant de Théveste[8], de discuter le montant de la solde due[10], par avarice selon Polybe, ou plus probablement dans le but de réaliser des économies du fait des amendes devant être versées à Rome. Les mercenaires « se sentirent alors trahis » selon Hédi Dridi[8].

Forces en présence : les mercenaires

Les mercenaires ont une grande importance dans l'armée de Carthage. Ils bénéficient d'un contrat réglant les modalités de leur engagement, ainsi que leur rétribution, qui peut être versée en argent ou en nature. En 241 a lieu le dernier versement en espèces, malgré les difficultés économiques qui règnent alors[11].

La composition de cette armée de mercenaires est très hétéroclite : il y a parmi eux des Celtes, des « demi-Grecs »[13], des Ligures, des Ibères, des Baléares et des Africains. L'armée de Giscon, active en Sicile, est en majorité composée de mercenaires et de Libyens[10]. Parmi ces derniers, certains s'étaient engagés volontairement, d'autres avaient intégré l'armée à cause de la conscription[14] - [15] qui pesait sur les populations libyennes. Les Campaniens sont en outre cités par Polybe[2] - [16]. Parmi eux se trouvent de nombreux déserteurs et esclaves fugitifs[17].

Le versement de l'amende due à la République romaine provoque une véritable crise économique dans la ville et les dirigeants ne parviennent pas à régler les salaires et les primes de leurs mercenaires, près de 20 000 hommes[8] selon Polybe. La validité des chiffres donnés par les sources antiques a été discutée, ils ont été la plupart du temps considérés comme excessifs ; cependant certains auteurs les considèrent comme vraisemblables[18]. Les chiffres fournis, même s'ils ne sont pas assurés, démontrent cependant l'ampleur du mouvement de révolte[19].

Au début, les mercenaires n'exigent que le versement du complément de leurs soldes[15] mais, devant le retard du paiement, augmentent leurs exigences avec le paiement pour les chevaux tués et du blé consommé, au prix estimé au cours le plus haut durant la période de guerre[15]. De plus, les Libyens, au nombre de 70 000, viennent s'incorporer à l'armée des mercenaires pour lutter contre l'impérialisme carthaginois. Les mercenaires décident donc, à défaut de paiement, de se servir et ravagent les côtes nord-africaines, bientôt rejoints par de nombreux autres brigands, désireux de faire fortune. Leurs chefs sont Mathos pour les Africains (cité par Polybe sous un nom grec, mais son nom libyen semble avoir été Mattan[20]), Spendios, un ancien esclave osque[21] fugitif d'un Romain[22] pour les Campaniens et Autarite pour les Celtes[23] - [24].

Déroulement du conflit

Début du conflit

La forte concentration de soldats aguerris à Carthage ne manque pas de générer des méfaits et suscite de l'inquiétude chez les oligarques puniques, cette situation entraînant la décision de déplacer l'armée[14]. Les mercenaires sont tous envoyés à Sicca avec familles et bagages, ce qu'ils acceptent[12] - [25]. Une pièce d'or leur est donnée en guise d'acompte[21]. Ils profitent de la relâche pour faire le point sur les sommes qui leur sont dues, alors que la colère monte de plus en plus dans leurs rangs. Carthage utilise habituellement la diversité des origines des mercenaires pour maintenir la discipline, en prenant appui sur une partie des cadres de ces contingents divers[26].

Hannon, général qui avait combattu les Libyens, est envoyé pour discuter mais les négociations échouent[17]. Le Sénat de Carthage souhaite discuter la solde due[9], ce qui provoque la guerre. Hannon, en tant que gouverneur militaire, implore les mercenaires de renoncer pour une part de leur solde au motif de la situation difficile traversée par les caisses de l'État. Certains officiers chargés de traduire le discours ne le font pas avec probité[27], ce qui n'arrange guère la compréhension mutuelle.

Le groupe des insurgés, fort de 20 000 hommes, décide de quitter Sicca et de marcher sur Carthage[28]. Ils installent leur camp dans l'actuelle ville de Tunis. Pris de panique, les sénateurs de Carthage font des promesses et proposent d'organiser la logistique nécessaire aux mercenaires[29]. Ceux-ci obtiennent le paiement de l'arriéré de la solde due par Giscon, qui les connaissait antérieurement pour les avoir rapatriés de Sicile[28]. Cependant, Giscon procède aux règlements par nationalités, en escomptant obtenir un départ de celles-ci et en omettant de discuter avec les Libyens[30].

Toutefois, des demandes supplémentaires[10], des primes pour l'entretien des chevaux[28] ou pour remplacer les montures tuées en Sicile, de même que des primes pour rembourser les rations de blé[29], entraînent un blocage de la situation. Giscon est chargé de négocier avec les mercenaires, mais est capturé[31] car certains insurgés, menés par Spendios et Mathos, ne souhaitent pas qu'un accord soit trouvé pour ne pas risquer de subir le sort habituellement réservé aux esclaves fugitifs restitués à leurs maîtres[29].

L'armée des révoltés, forte de 90 000 hommes selon Polybe[32], se scinde en trois, dont deux corps d'armée qui vont devant Hippo Diarrhytus et Utique, cités réputées alors pour leur soutien à Carthage, y compris au moment de l'invasion d'Agathocle de Syracuse[33]. La dernière armée installée à Tynès coupe Carthage de son arrière-pays. Zarzas, capitaine libyen, prête main-forte aux mercenaires[20].

Les deux villes voisines de Hippo Diarrhytus et Utique font défection dès 240[23], après un siège. Les cités en question étaient sans doute jalouses de la cité punique de Carthage[23]. Les insurgés tentent également de mettre en place un blocus de l'isthme de Carthage[34].

Le commandement est alors confié à Hannon, dont la réputation d'incompétence semble abusive, du fait du soutien de l'oligarchie terrienne punique[35]. Hannon tente de dégager Utique[31] avec une armée composée de citoyens, de mercenaires récemment levés et appuyés par environ 100 éléphants[36]. Les assiégeants se replient sur une colline[19]. Utique est dégagée provisoirement, mais une attaque des rebelles entraîne de lourdes pertes[37]. Hannon ne parvient pas à mener la guerre et à reprendre le dessus sur l'armée adverse, qui au contraire s'approprie des nœuds de communication fondamentaux, les routes vers l'arrière-pays de Carthage et l'unique pont sur l'actuelle Medjerda[37].

La direction des opérations militaires est alors confiée à Hamilcar Barca[38]. Avec 10 000 hommes et 70 éléphants[23], force bien moindre numériquement que l'armée des mercenaires, Hamilcar Barca fait preuve de ruse. Il passe l'isthme de Carthage grâce à l'ensablement de l'embouchure du fleuve, en dépit du blocus imposé par les ennemis. À la suite de cette prouesse, ceux-ci envoient à ses trousses 25 000 hommes[39].

Hamilcar remporte un premier succès à la bataille de la Medjerda : l'armée rebelle tente d'écraser la sienne, mais elle doit faire face à une ruse, les Carthaginois faisant croire à une manœuvre de repli, mais l'enveloppant avec les éléments lourds de leur armée, éléphants et cavalerie[40]. Hamilcar parvient à mettre fin au siège d'Utique en prenant l'armée rebelle par surprise, et en débloquant le pont sur le fleuve. Les mercenaires reçoivent des renforts importants de la part des cités libyennes, ce qui crée un déséquilibre entre les belligérants, défavorable à Hamilcar. Heureusement pour la cité punique, un chef africain, Naravas et un certain nombre de Numides le rejoignent, avec leur cavalerie particulièrement précieuse[31] et un effectif important de 2 000 cavaliers. 4 000 rebelles sont capturés et 10 000 perdent la vie[38].

Guerre civile

La guerre est très dure et apparaît aux spécialistes, tel Serge Lancel, comme une guerre civile[34] ou une « guerre d'Afrique » selon François Decret[41]. Elle possède un caractère africain très marqué[9], d'abord à cause du poids des Africains dans l'armée de Carthage[17]. Ces mercenaires avaient intégré l'armée de Carthage par engagement ou à la suite de mesures de conscription[15]. Certains avaient intégré les rangs romains pendant la Première guerre punique et 3 000 d'entre eux furent livrés à Carthage après la fin du conflit et immédiatement exécutés[15].

Spendios avait convaincu Mathos de rejoindre la révolte, et à sa suite les populations libyennes pressurées d'impôts[31], en particulier depuis le début de la guerre de Sicile. Le tribut demandé durant la guerre par la puissance punique correspond au taux important de 50 % de la récolte[42].

Quelques années avant les événements, les opérations de reprise en main du territoire à la suite de l'expédition militaire de Regulus avaient attisé la rancœur des populations[36]. Regulus avait pris pied sur le territoire africain en 256 et ravagé en particulier la région actuelle du cap Bon lors de l'hiver 256-255, les historiens s'accordant sur une destruction du site de Kerkouane à cette occasion. Il est cependant battu dès l'année suivante par une armée punique dirigée par Xanthippe[36].

Les mercenaires envoient des représentants diffuser le mot d'ordre de la révolte. Les cités africaines, ainsi que les campagnes, donnent très majoritairement une aide aux révoltés[43] - [34] et accueillent la révolte avec enthousiasme selon Brian Herbert Warmington[44]. 70 000 Libyens auraient rejoint les rangs des mutins. Les femmes donnent leurs bijoux afin de financer la guerre[45]. Cette configuration permet d'étayer la thèse d'un joug punique difficile à supporter par les populations berbères. Se mêle donc dans la guerre « un double prolétariat militaire et rural uni par l'exploitation commune dont il est victime »[42].

« Guerre inexpiable »

Carthage et ses généraux Hamilcar Barca et Hannon hésitent à combattre les mercenaires révoltés, mais les exactions que ceux-ci commettent sur les mercenaires carthaginois restés fidèles les convainquent, la guerre devient donc « inexpiable » ou plutôt « sauvage »[46], c'est-à-dire ne respectant pas les conventions de la guerre d'alors[38].

Hamilcar utilise en parallèle la diplomatie afin de susciter des défections dans le camp adverse[47] et d'aboutir à une solution politique au conflit : il libère les prisonniers qui souhaitent le rejoindre et laisse partir ceux qui promettent de quitter l'Afrique[31], assurant de lourds châtiments si ces promesses n'étaient pas respectées[48]. Cette tentative de conciliation est vite interprétée comme une menace sérieuse par les rebelles[38]. Selon Jean-Paul Brisson, l'attitude de ces derniers tient au caractère forcément limité des concessions faites par Carthage aux Libyens[48].

En réponse aux manœuvres puniques qui suscitent la tentation d'un apaisement dans les rangs des insurgés et sous l'impulsion du Gaulois Autarite (ou Autaritos), les révoltés torturent et tuent Giscon ainsi que plusieurs centaines de Carthaginois[49] : les mercenaires leur infligent un traitement horrible, en leur coupant les mains, les « autres extrémités », leur brisant les fémurs, puis les jetant vivants dans une tombe où 700 autres de leurs compatriotes avaient précédemment subi le même sort[50] - [51]. Pour se venger, et sur décision du Conseil des Anciens, Hannon et Hamilcar sont chargés d'en finir avec le mouvement. En guise de représailles, les Carthaginois font exécuter les prisonniers en leur possession et décident, pour les nouveaux prisonniers, de les faire désormais écraser par leurs éléphants de guerre[52].

Le mouvement de révolte prend de l'importance, Utique ainsi que Hippo Diarrhytus rejoignent les insurgés[53]. Hannon et son armée rejoignent alors Hamilcar afin de faire face à ce mouvement d'une ampleur inédite ; cependant les deux généraux ne parviennent pas à mener de concert une attaque conjointe cohérente, les deux hommes ayant des divergences politiques profondes. Hamilcar dispose de capacités militaires bien supérieures, mais il ne bénéficie pas du soutien des oligarques puniques qui tiennent le Sénat de Carthage[53].

L'inertie dans le camp punique favorise l'action des révoltés[52], qui parviennent audacieusement à organiser le siège de la capitale punique[53].

Acculés dans une situation qui devient critique, les oligarques acceptent un changement de désignation du chef militaire, choix qui leur revenait antérieurement[53]. L'armée de Carthage est chargée de choisir son chef, innovation par rapport aux institutions puniques, et c'est Hamilcar qui est désigné[31]. Hamilcar décide de couper les rebelles de leurs bases de ravitaillement par une pression sur les voies de communication, et en harcelant de manière continue l'armée adverse[54].

À la suite de problèmes d'approvisionnement, Carthage avait reçu de l'aide de la part de Hiéron de Syracuse, maître d'une cité qui lui avait résisté pendant 200 ans[55]. Après quelques victoires des rebelles, pour sa part, Rome prend peur que la seconde ville de Méditerranée occidentale ne tombe sous les coups d'insurgés et ne disparaisse, mettant ainsi fin au versement des sommes que Carthage lui doit[51].

Il faut y voir également une volonté de consolider la paix acquise à la suite de la première guerre punique, et le Sénat de Rome interdit toute aide aux rebelles, alors qu'au début du conflit Rome avait fort mal réagi à l'arrestation par Carthage de navires marchands italiens désireux de ravitailler les révoltés. L'affaire s'était bien terminée, car Rome avait restitué des prisonniers puniques encore en sa possession, interdit les livraisons aux rebelles et demandé d'approvisionner la capitale punique. Carthage avait pour sa part libéré les quelque 500 marchands capturés[56]. Les Romains acceptent également le recrutement de mercenaires dans la péninsule italienne, l'envoi de ravitaillement à Carthage et acceptent l'arrêt de l'aide aux insurgés[57]. Rome avait en parallèle refusé une offre de prendre possession de la Sardaigne et d'Utique[58] : dans l'île, les populations indigènes avaient chassé un groupe de mercenaires révoltés qui avait vaincu une expédition envoyée par la métropole ; ces mercenaires avaient cherché refuge en Italie et proposé la Sardaigne à leurs hôtes[59].

Par une pression accentuée sur les rebelles, Hamilcar Barca réussit finalement à bloquer 40 000 insurgés sous le commandement de Spendios dans le défilé dit à tort « de la Hache » par Gustave Flaubert, et dont le nom est plutôt « de la Scie »[2] - [60]. Le lieu de la bataille est identifié par François Decret à la « région du djebel Reças, entre Zaghouan et Grombalia »[61]. Les assiégés escomptent des renforts qui ne viennent jamais, et la faim finit par régner dans leurs rangs ; ils en sont bientôt réduits à manger de la chair humaine[54] - [62].

Fin de la guerre et conséquences

Résolution du conflit

Hamilcar Barca demande alors à voir certains généraux des armées insurgées pour leur proposer la paix des Braves. Autaritos, Zarzas et Spendios se rendent devant Hamilcar et sont faits prisonniers[20] par une ruse : Hamilcar accepterait de laisser partir sans armes les rebelles, si dix hommes restent en guise d'otages[54]. Après accord avec les négociateurs, le général punique décide de garder ces meneurs[62].

Entre-temps, les révoltés, ne voyant pas revenir leurs généraux, croient à la trahison et supplicient les généraux restants pour se venger. 40 000 mercenaires se lancent dans la bataille et sont écrasés par les éléphants de l'armée adverse[62]. L'usage des éléphants de guerre d'Hamilcar permet ainsi de faire basculer la bataille[49].

Hamilcar rejoint Tunis et son armée est divisée en deux corps, dont l'un lui revient et l'autre confié à un jeune oligarque, Hannibal, appartenant à son état-major[54]. Spendios et d'autres révoltés dont Autaritos, sont crucifiés devant les murs de Tunis tenue encore par Mathos[20]. En représailles, les rebelles capturent le jeune oligarque après avoir mis en fuite son corps d'armée, et le crucifient[49] sur la même croix que Spendios. Près du corps de ce dernier, et en sa mémoire[63], trente Carthaginois sont égorgés avant que Mathos et les rebelles ne quittent définitivement Tunis[61].

Précédemment, une tentative punique de prendre Tunis avait échoué lamentablement[64]. Le Conseil des Anciens rétablit alors Hannon contre Hamilcar, et décide de réconcilier les deux généraux[61], qui parcourent ensuite la campagne afin de prendre les places rebelles les unes après les autres.

Mathos quitte Tunis et, après des tergiversations, accepte la bataille rangée. L'affrontement final contre les vestiges de l'armée rebelle, constituée de Libyens, qui avaient apporté leur soutien aux révoltés dans l'espoir d'un affranchissement de la tutelle carthaginoise, a lieu peu après, près de Leptis Minor, non loin de l'actuelle Sayada, et s'achève par la victoire totale de l'armée punique[65]. La majeure partie des Libyens engagés dans le mouvement de révolte est alors massacrée ; quant à Mathos, il ne peut échapper à la capture[63]. Les populations libyennes se soumettent alors en majorité[61]. Utique et Bizerte tentent de résister un moment, mais sont contraintes de se soumettre à leur tour.

Mathos est crucifié avec d'autres rebelles après un long martyre[66], lors d'un défilé organisé à Carthage même[65].

Conséquences

La guerre des Mercenaires développe la lutte au sein des factions carthaginoises des oligarques et des Barcides, soutenus par les catégories populaires de la population punique[4]. Hamilcar a pu accroître considérablement son pouvoir[65]. Selon Jean-Paul Brisson, des éléments démocratiques intègrent alors la Constitution de Carthage aux fondements oligarchiques très fragilisés[67].

Hamilcar Barca reçoit le titre de « stratège de toute la Libye » pour ses succès lors du conflit car, avec sa victoire contre les Libyens, Carthage étend ses possessions en Afrique[68] et soumet définitivement les populations sous sa domination[69] - [67].

Après l'avoir convoqué, le Sénat de Carthage se résout à éloigner Hamilcar, rendu suspect par son action militaire et également par des revendications politiques[70] - [65]. Après avoir échappé grâce à des soutiens politiques, comme celui d'Hasdrubal, à des poursuites liées à des faits s'étant déroulés en Sicile, Hamilcar Barca conserve son titre de commandant en Afrique, et se prépare à envahir l'Ibérie, ce qu'il fait dès 237.

La République romaine reste méfiante et souhaite continuer à lutter contre l'hégémonie punique en Méditerranée selon François Decret[71]. Des mercenaires basés en Sardaigne avaient été obligés de quitter l'île du fait d'une révolte des populations autochtones. Ils s'étaient alors réfugiés en Italie et avaient fait appel à Rome[31] qui refuse dans un premier temps d'intervenir.

Par la suite, et en violation flagrante du traité de paix ayant mis fin à la première guerre punique[72], elle intervient en 238-237[73], en profitant de la faiblesse due à la fin du conflit et rendant impossible toute action militaire[67]. Carthage ne souhaite pas acquiescer et prépare une opération armée, mais elle doit faire face à la menace romaine de reprise des opérations militaires car le Sénat romain vote à nouveau le principe de la guerre en cas d'opposition carthaginoise[72] du fait d'une soi-disant menace contre la cité romaine[51]. Par un nouvel accord de 238 ou 237[68], la cité punique doit se résoudre à accepter le fait accompli, ainsi qu'à payer une indemnité de guerre supplémentaire[73] de 1 200 talents d'argent[31]. Tiberius Sempronius Gracchus prend possession des îles[9] et ajoute aux gains romains la Corse[72]. Cependant, la Sardaigne connaît un mouvement incessant de révolte de 238 à 225[68]. Ces conditions, ajoutées à celles liées à la fin de la première guerre punique, viennent aggraver les pertes territoriales de Carthage, et son assise méditerranéenne s'en trouve considérablement réduite. En dépit de véhémentes protestations, Carthage n'a à cet instant plus désormais de « force d'action outre-mer » selon Hédi Dridi[31]. En 218, la cité punique finit par perdre également Malte[74].

La rancœur dans la cité punique permet d'alimenter le camp des Barcides[72]. Avant de partir pour la péninsule Ibérique, Hamilcar Barca aurait fait prêter à son fils Hannibal le serment de haine à l'encontre de Rome[57], qui constitue l'un des piliers de la genèse du mythe de l'épopée du grand général carthaginois. Les possessions puniques de la péninsule Ibérique allaient jouer un grand rôle dans la suite de l'antagonisme entre Carthage et Rome, car c'est de là que partit le second conflit punique, avec l'attaque d'Hannibal contre Sagonte, cité alliée de Rome[75].

Historiographie et postérité

Historiographie

La postérité immédiate est due à Polybe, qui relate le conflit dans son ouvrage Histoires[76].

Jean-Paul Brisson met l'accent sur le rôle de l'oligarchie punique qui soutient Hannon et infléchit la politique de Carthage, qui abandonne le terrain sicilien et développe ses possessions en Libye, et donc accentue la pression sur les populations libyennes[77]. Le revirement de Rome est selon le même auteur à lier à une volonté de soutenir les institutions oligarchiques contre une évolution démocratique portée par Hamilcar Barca. En effet, la fin de la première guerre punique a été décidée par des aristocrates attachés aux possessions africaines et terriennes[78].

Yann Le Bohec considère pour sa part qu'il ne s'agit pas là d'une évolution démocratique mais uniquement d'une tendance de la part de populations libres mais indigentes à soutenir un chef[68]. Hamilcar serait le premier d'une longue liste ayant un comportement qu'on retrouvera ensuite, y compris à Rome au dernier siècle de la République.

Le rôle des divers protagonistes a fait débat, en particulier au sein des révoltés : Werner Huss a donné une grande importance à Zarzas, excessive selon Yann Le Bohec, et considère que certains chefs rebelles frappèrent monnaie[23].

Postérité

La postérité contemporaine est liée à Gustave Flaubert, qui développe dans Salammbô de façon romancée certains épisodes de la guerre, mais en suivant la trame donnée par Polybe[79]. L'ouvrage, en dépit de critiques, rencontre un franc succès et contribue à répandre la mode de l'orientalisme à la fin du XIXe siècle.

Le roman de Flaubert et, au travers de ce dernier, le conflit entre Carthage et une fraction de ses combattants, a de ce fait beaucoup inspiré les artistes, quels que soient leurs domaines d'activité.

- Postérité

Couverture de Salammbô de Gustave Flaubert (édition de 1883).

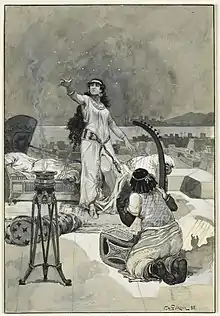

Couverture de Salammbô de Gustave Flaubert (édition de 1883). Représentation de Salammbô par Victor-Armand Poirson, avec à l'arrière-plan une vue sur les ports puniques de Carthage et le djebel Boukornine.

Représentation de Salammbô par Victor-Armand Poirson, avec à l'arrière-plan une vue sur les ports puniques de Carthage et le djebel Boukornine.

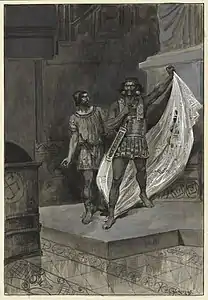

Salammbô selon Alfons Mucha.

Salammbô selon Alfons Mucha.

La version romancée de Flaubert est reprise en 1977 dans la bande dessinée d'Alix, Le Spectre de Carthage.

Notes et références

- Polybe, Histoires, I, 65, 6, texte établi et traduit par Paul Pédech, éd. Belles-Lettres, Paris, 1989.

- Maria Giulia Amadasi Guzzo 2007, p. 50.

- Maria Giulia Amadasi Guzzo 2007, p. 50-51.

- Yann Le Bohec 2003, p. 107.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 107.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 108.

- François Decret 1977, p. 168.

- Hédi Dridi 2006, p. 44.

- Maria Giulia Amadasi Guzzo 2007, p. 51.

- Serge Lancel 2001, p. 496.

- Yann Le Bohec 2003, p. 108.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 109.

- Polybe, Histoires, I, 2, 67.

- François Decret 1977, p. 170.

- Yann Le Bohec 2003, p. 109.

- Polybe, Histoires, I, 2, 66.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 110.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 112-113.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 114.

- Edward Lipinski [sous la dir. de], Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éd. Brepols, Turnhout, 1992, p. 199.

- Brian Herbert Warmington, Histoire et civilisation de Carthage (814 av. J.-C. à 146 ap. J.-C.), éd. Payot, Paris, 1961, p. 241.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 110-111.

- Yann Le Bohec 2003, p. 111.

- Serge Lancel 2001, p. 497.

- La plupart des historiens identifient cette cité à l'actuelle ville du Kef, à 200 kilomètres de Carthage. Pour d'autres chercheurs, le site de Sicca serait toujours inconnu puisque la ville du Kef occuperait le site de Cirta, la capitale de la Numidie. Cette controverse est connue sous le nom de problème de Cirta.

- Hédi Slim, Ammar Mahjoubi et Khaled Belkhodja 2003, p. 55

- François Decret 1977, p. 170-171.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 111.

- François Decret 1977, p. 171.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 111-112.

- Hédi Dridi 2006, p. 45.

- Polybe, Histoires, I, 73, 3.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 11.

- Serge Lancel 2001, p. 498.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 113.

- François Decret 1977, p. 172.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 115.

- François Decret 1977, p. 173.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 115-116.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 116.

- François Decret 1977, p. 171-172.

- Hédi Slim, Ammar Mahjoubi et Khaled Belkhodja 2003, p. 56

- Polybe, Histoires, I, 70, 9.

- Brian Herbert Warmington, op. cit., p. 242.

- Polybe, HIstoires, I, 2, 70 et 72.

- Polybe, Histoires, I, 2, 65.

- Serge Lancel 2001, p. 499.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 117.

- Serge Lancel 2001, p. 500.

- Polybe, Histoires, I, 2, 81.

- Yann Le Bohec 2003, p. 113.

- François Decret 1977, p. 174.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 118.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 119.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 120-121.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 121-122.

- Yann Le Bohec 2003, p. 115.

- François Decret 1977, p. 174-175.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 123.

- Polybe, Histoires, I, 85, 7.

- François Decret 1977, p. 176.

- François Decret 1977, p. 175.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 120.

- Hédi Slim, Ammar Mahjoubi et Khaled Belkhodja 2003, p. 58.

- François Decret 1977, p. 177.

- Serge Lancel 2001, p. 501.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 124.

- Yann Le Bohec 2003, p. 114.

- Hédi Dridi 2006, p. 46.

- Madeleine Hours-Miédan 1982, p. 45.

- François Decret 1977, p. 177-178.

- François Decret 1977, p. 178.

- Serge Lancel 2001, p. 502.

- Hédi Dridi 2006, p. 43.

- Madeleine Hours-Miédan 1982, p. 46.

- Polybe, Histoires, II, 65-88.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 113-114.

- Jean-Paul Brisson 1973, p. 122-123.

- Serge Lancel 2001, p. 496-497.

Sources

Sources anciennes

- Polybe, Histoires, I, 66 (lire en ligne).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Maria Giulia Amadasi Guzzo, Carthage, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 340), , 127 p. (ISBN 978-2-130-53962-9).

.

. - Azedine Beschaouch, La légende de Carthage, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 172) », , 176 p. (ISBN 978-2-070-53212-4).

- Jean-Paul Brisson, Carthage ou Rome ?, Paris, Fayard, , 436 p. (OCLC 868649955).

.

. - Bernard Combet Farnoux, Les guerres puniques, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 888), .

- François Decret, Carthage ou l'empire de la mer, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points histoire », , 252 p. (ISBN 978-2-020-04712-8).

.

. - Hédi Dridi, Carthage et le monde punique, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Guide belles lettres des civilisations » (no 21), , 287 p. (ISBN 978-2-251-41033-3).

.

. - (en) Donald Harden, The Phoenicians, Harmondsworth, Penguin Books, , 317 p. (ISBN 978-0-140-21375-1).

- M'hamed Hassine Fantar, Carthage : approche d'une civilisation, Tunis, Alif, .

- Magdeleine Hours-Miédan, Carthage, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 340), , 126 p. (ISBN 978-2-130-37489-3).

.

. - Lucien Jerphagnon, Histoire de la Rome antique : les armes et les mots, Paris, Éditions Tallandier, (ISBN 978-2-847-34587-2).

- Serge Lancel, Carthage, Paris, Fayard, , 525 p. (OCLC 716906297, lire en ligne).

.

. - Marcel Le Glay (préf. Pierre Chaunu), Rome, grandeur et déclin de la République, Paris, Éditions Perrin, coll. « Histoire et décadence », , 401 p. (ISBN 978-2-262-00751-5).

- Yann Le Bohec, Histoire militaire des guerres puniques : 264-146 avant J.-C., Monaco, Éditions du Rocher, coll. « Art de la guerre », , 337 p. (ISBN 978-2-268-06994-4).

.

. - Edward Lipinski (dir.), Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Turnhout, Brepols, , 502 p. (ISBN 978-2-503-50033-1).

.

. - (it) Luigi Loreto, La grande insurrezione libica contro Cartagine, Rome, École française de Rome, .

- Jean Malye (textes réunis et commentés par), La véritable histoire de Carthage et d'Hannibal, Paris, Les Belles Lettres, coll. « La véritable histoire », , 592 p. (ISBN 978-2-251-44328-7).

- Claudia Moatti (dir.), Les guerres puniques, Paris, Éditions Gallimard, , 731 p. (ISBN 978-2-070-41942-5).

- Sabatino Moscati (dir.), Les Phéniciens : exposition, Venise, Palazzo Grassi, 1988, Paris, Stock, (1re éd. 1989), 670 p. (ISBN 978-2-234-04819-5).

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen : 264-27 avant J.-C., Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio » (no 8), , t. 1 : Les structures de l'Italie romaine ; t. 2. : Genèse d'un empire (ISBN 978-2-130-35950-0 et 978-2-130-35850-3).

- Hédi Slim (photogr. Nicolas Fauqué), La Tunisie antique : de Hannibal à saint Augustin, Paris, Mengès, coll. « Lieux mythiques », , 259 p. (ISBN 978-2-856-20421-4 et 978-2-844-59184-5).

- Hédi Slim, Ammar Mahjoubi et Khaled Belkhodja (ill. Abdelmajid Ennabli), Histoire générale de la Tunisie, t. 1 : L'Antiquité, Tunis/Paris, Sud Éditions/Maisonneuve et Larose, , 460 p. (ISBN 978-2-706-81695-6).

- Brian Herbert Warmington, Histoire et civilisation de Carthage (814 av. J.-C. à 146 ap. J.-C.), Paris, Payot, .

- (es) Narciso Vicente Santos Yanguas, « La guerra inexpiable: la rebelión de los mercenarios en Cartago », Historia, vol. 16, no 170, , p. 67-77.