Medjerda

La Medjerda, également orthographiée Medjerdah ou Majerda (arabe : مجردة), est un oued dont la source est située en Algérie et dont le lit est principalement sur le territoire de la Tunisie. Il se caractérise par un écoulement permanent sur l'ensemble de son cours, ce qui lui donne le profil d'un fleuve. Ce fleuve était appelé Bagrada ou Macar dans l'Antiquité[2].

| Medjerda | |

.jpg.webp) Vue de la Medjerda au niveau de la route nationale 5. | |

Partie de la Medjerda s'écoulant en Tunisie. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 460 km |

| Bassin | 22 000 km2 |

| Bassin collecteur | Medjerda |

| Débit moyen | 29 m3/s |

| Régime | Pluvial |

| Cours | |

| Source | Atlas |

| Embouchure | Mer Méditerranée (golfe de Tunis) |

| · Altitude | 0 m |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Oued Kasseb, oued Béja |

| · Rive droite | Oued Mellègue, oued Tessa, oued Siliana |

| Pays traversés | Algérie, Tunisie |

| Principales localités | Souk Ahras, Ghardimaou, Oued Meliz, Jendouba, Bou Salem, Testour, Medjez el-Bab, Tebourba, Djedeida |

| Sources : La basse vallée de Oued Majerda et la lagune de Ghar El Melh[1] | |

Géographie

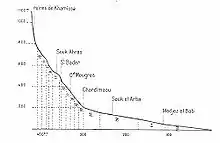

Elle prend sa source près de Souk Ahras, dans le Constantinois, puis coule vers l'est avant de se jeter dans la mer Méditerranée (golfe de Tunis). S'écoulant sur plus de 460 kilomètres[1] dont 350 en Tunisie, c'est à la fois le plus long cours d'eau et le seul pérenne de Tunisie[3].

Dans sa partie aval, l'oued connaît un débit moyen annuel de 29 m3/s même si celui-ci connaît des contrastes saisonniers très marqués[1], notamment en raison de l'affluence d'oueds aux flux irréguliers. Ainsi, le débit d'étiage peut se réduire à moins de 1 m3/s alors que, pour les crues de périodicité décennales[1], il peut atteindre 1 000 à 1 200 m3/s.

Les pluies exceptionnelles de mars 1973[1] ont même entraîné un débit de 3 500 m3/s. La Medjerda charrie chaque année environ 800 millions de mètres cubes d'eau. Parce qu'il traverse des terrains soumis à une érosion parfois intense[4], l'oued charrie aussi d'importantes quantités d'alluvions : entre 10 et 30 grammes par litre, voire 100 grammes par litre à l'occasion de très fortes pluies comme celles de mars 1973, soit un apport annuel de sédiments dans le golfe de Tunis estimé à 22 106 millions de tonnes avant la construction de barrages[1]. Le calibre moyen des particules transportées est inférieur à 0,2 millimètre[1]. Les matériaux se déposent lorsque l'oued atteint les régions basses et plates de son cours inférieur.

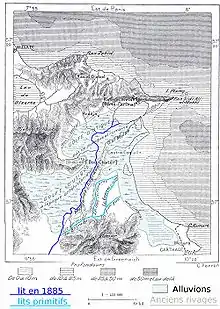

On assiste alors à un exhaussement général du lit, dont les berges finissent par dominer la plaine, et à son allongement par un delta qui avance progressivement sur la mer. L'instabilité, résultant de ce que l'oued coule entre ses berges, conduit à des changements de lit fréquents (cinq connus à ce jour) et à une difficulté croissante pour l'écoulement des eaux dans une zone de plus en plus plate. Grâce à ce phénomène, la vallée de la Medjerda est l'une des terres les plus fertiles de Tunisie et représente le douzième de ses ressources hydriques. C'est pourquoi l'oued est équipé de plusieurs barrages hydroélectriques. La Medjerda est par ailleurs une voie d'eau cruciale pour l'irrigation et joue donc un rôle important pour l'agriculture régionale.

Le fleuve est menacé par la pollution ; sa qualité n'a cessé de baisser et, selon une étude du ministère de l'Environnement réalisée en 2018, « 60 000 tonnes de polluants » finissent chaque année dans le fleuve[5].

Histoire

Ce rôle stratégique a poussé à la fondation des villes de Chemtou et Utique, mais aussi dans une moindre mesure Carthage et Tunis à proximité de la partie aval de l'oued. En effet, la proximité du fleuve a été recherchée depuis l'Antiquité. Ce dernier était connu des Romains sous le nom de Bagrada[6]. Pendant la première guerre punique c'est près de son golfe que Régulus aurait tué un serpent de 120 pieds de long. Cette histoire est rapportée notamment par Tite-Live[7], Pline l'Ancien[8], Silius Italicus[9] et Aulu-Gelle[10], ainsi que dans le Liber monstrorum (en)[11].

Lors de la guerre civile de César, Curion, partisan de Jules César, fut nommé par ce dernier propréteur et commandant de quatre légions afin qu'il s'emparât de la Sicile. Curion chassa Caton de Sicile puis fit une incursion en Afrique avec seulement deux légions. Enhardi par ses succès initiaux mais insuffisamment informé sur ses adversaires, il se lança à l'attaque des forces pompéiennes sur les bords du Bagradas (près d'Utique). Il fut surpris avec ses troupes en ordre de marche et attaqué par les cavaliers numides de Juba Ier, alliés aux pompéiens, et périt dans le combat (20 août 49 av. J.-C.).

Le golfe d'Utique, dans lequel l'oued se jetait, a été formé durant la période postglaciaire, il y a environ 6 000 ans. Au fil du temps, les dépôts d'alluvions comblèrent progressivement la partie nord du golfe. La mer s'en retira progressivement à partir du Moyen Âge. La partie sud du golfe fut quant à elle comblée plus récemment. Cette succession d'événements a été déduite de documents anciens et de traces archéologiques. De plus, des observations aériennes et satellites ont été utilisées afin d'analyser l'évolution du paysage durant les 3 000 dernières années. La lagune de Ghar El Melh est le dernier vestige de ce qui était le golfe d'Utique.

Le pont-barrage d'El Batan, construit au XVIe siècle, permettait d'utiliser l'eau pour irriguer les terres agricoles et pour actionner les moulins à foulon de la ville[1].

À la suite des crues de février 1937 qui causent d'importants dégâts de toute nature, il est créé un Office de la mise en valeur de la vallée de la Medjerda chargé de la lutte contre les inondations, l'assainissement et le drainage, la défense et la restauration des sols, du réseau d'irrigation et de l'expérimentation agricole (station de Sidi Thabet). La dérivation par le Henchir Tobbias, qui divise le débit de la Medjerda à partir de 1939 et réduit son cours de quinze kilomètres, devient son lit actuel dès 1973[12].

Aménagements

La Medjerda est équipée de deux barrages : celui de Sidi Salem (barrage le plus grand du pays) et celui d'El Aroussia.

Ce dernier, qui est de type rivière à trois pertuis, dispose d'une centrale hydroélectrique et d'une prise d'eau destinée à l'irrigation de 50 000 hectares[13]. Sa réalisation s'est échelonnée entre 1952 et 1957.

Notes et références

- Ameur Oueslati, Faouzia Charfi et Fadhel Baccar, « La basse vallée de Oued Majerda et la lagune de Ghar El Melh »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur wadi.unifi.it.

- Azedine Beschaouch, « De l'Africa latino-chrétienne à l'Ifriqiya arabo-musulmane : questions de toponymie », CRAI, vol. 130, no 3, , p. 530-549 (lire en ligne, consulté le ).

- Henri Desroche, Planification et volontariat dans les développements coopératifs, Paris, Mouton, , 422 p., p. 168.

- Jean Poncet, « La mise en valeur de la basse vallée de la Medjerda et ses perspectives humaines », Annales de géographie, vol. 65, no 349, , p. 199-222 (ISSN 0003-4010, lire en ligne, consulté le ).

- « En Tunisie, le principal fleuve est empoisonné par l'industrie », sur reporterre.net, (consulté le ).

- Revue des Deux Mondes, 1856, tome 3.

-

« Atilius Regulus, en Afrique, tue, après avoir perdu à cause de lui beaucoup de soldats, un serpent d'une taille monstrueuse. »

— Tite-Live, Ab Urbe condita libri (Ier siècle av. J.-C.), Livre XVIII, dont il ne reste qu'un periochæ (lire en ligne)

-

« On connaît l'histoire du serpent qui, dans les guerres puniques, auprès du fleuve Bagrada, fut assiégé comme une citadelle par Régulus, avec des balistes et des machines ; il avait 120 pieds de long : sa peau et ses mâchoires ont été conservées à Rome, dans un temple, jusqu'à la guerre de Numance. »

— Pline l'Ancien, Histoire naturelle, 74, Livre VIII, 14 (lire en ligne)

- Silius Italicus, Punica, Livre VI ((en) lire en ligne).

-

« Tubéron raconte dans ses histoires que, pendant la première guerre punique, le consul Attilius Regulus, campant en Afrique sur les bords du fleuve Bagrada, eut à soutenir un combat long et opiniâtre contre un serpent d'une grandeur prodigieuse, qui avait son repaire dans cet endroit. L'armée tout entière lutta contre le monstre, et on fut obligé d'avoir recours aux ballastes et aux catapultes. Enfin le serpent fut tué, et sa dépouille, qui avait cent vingt pieds de long, fut envoyée à Rome par Regulus. »

— Aulu-Gelle, Nuits attiques, IIe siècle, Livre III, 4 (lire en ligne)

-

« A certain serpent of horrendous size is also described as having been discovered by the Roman army in Africa near the River Bagrada. And, in revenge for the soldiers whom it devoured in its initial attack, all the Romans surrounded it with all their spears, and finally, struck by a mill-stone thrown from a ballista, its spine cracked, after it had previously repelled all the spears with its scales, like the slanting testudo of shields. Its hide was brought across the Mediterranean to Rome, and is said to have been 120 feet long. »

— (en) lire en ligne

- Antiquités africaines, volumes 21 à 32, Paris, Centre national de la recherche scientifique, , p. 37.

- Moncef Guen, Les défis de la Tunisie : une analyse économique, Paris, L'Harmattan, , 254 p. (ISBN 978-2738401069), p. 118.

Bibliographie

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Jacques Claude, Georges Francillon et Jean-Yves Loyer, « Les alluvions déposées par l'oued Medjerda lors de la crue exceptionnelle de mars 1973 », Cahiers ORSTOM, hydrologie, vol. XIV, no 1, , p. 37-109 (ISSN 0029-7240, lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Gascou, « Le nom de l'oued Medjerda dans l'Antiquité romaine », Antiquités africaines, vol. 17, no 17, , p. 15-19 (ISSN 0066-4871, lire en ligne, consulté le ).

- Roland Paskoff, « Le delta de la Medjerda (Tunisie) depuis l'Antiquité », Études rurales, nos 133-134, , p. 15-29 (ISSN 0014-2182).