Gros-plant-du-pays-nantais

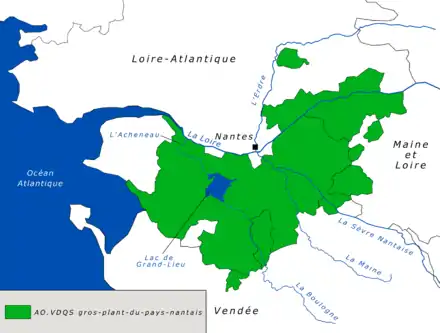

Le gros-plant-du-pays-nantais (connu aussi sous le nom simplifié de gros-plant) est un vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) produit majoritairement dans le département de la Loire-Atlantique (vignoble de la vallée de la Loire). Il s'agit d'un vin blanc sec principalement issus du cépage folle-blanche. En 2008, il couvre une superficie de 1 372 hectares[1] dans la région Pays de la Loire, principalement au sud de Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique et déborde sur ceux de Maine-et-Loire et de la Vendée. Ce vin est en 2010, avec 79 380 hectolitres[1], le premier vin de qualité supérieure de France en volume.

| Pays nantais | |

Bouteille de gros-plant-du-pays-nantais. | |

| Désignation(s) | Pays nantais |

|---|---|

| Appellation(s) principale(s) | gros-plant-du-pays-nantais |

| Type d'appellation(s) | Appellation d'Origine Vin délimité de Qualité supérieure (AOVDQS) Appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis 2012 |

| Reconnue depuis | 1954 |

| Pays | |

| Région parente | vallée de la Loire |

| Sous-région(s) | Pays nantais |

| Localisation | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Vendée |

| Climat | tempéré océanique |

| Sol | brun d’origine métamorphique composé de sable et de graviers |

| Superficie plantée | 1 372 ha en 2008 |

| Cépages dominants | folle-blanche |

| Vins produits | blancs sec |

| Production | 79 380 hl en 2008[1] |

| Pieds à l'hectare | minimum de 6 500 pieds/ha |

| Rendement moyen à l'hectare | 50 hl/ha[2] |

Disposant à l'origine d'une appellation d'origine vin de qualité supérieure (AOVDQS), une demande pour passer en appellation d'origine contrôlée (AOC) est déposée en juillet 2009. celle-ci est acceptée en février 2011. elle est applicable depuis mars 2012.

Comme son voisin le muscadet, le gros-plant-du-pays-nantais peut être élevé sur lie. Élaboré depuis plus longtemps que ce dernier[3], le vin est aussi plus sec avec une certaine fraîcheur (acidité) ; il se caractérise par une robe pâle à reflet vert et dégage des arômes à dominante florale (fleur blanche, aubépine), agrume (citron) voire fruit exotique, avec parfois quelques notes minérales[4]. Il est particulièrement connu pour accompagner les fruits de mer.

Histoire

Antiquité

La culture de la vigne est introduite par les Romains vers le Ier siècle. En 276, un décret de l’empereur romain Probus accorde le droit de plantation de vigne dans l’Empire romain. Les soldats plantent alors les premières vignes sur le territoire[5] - [6].

Moyen Âge

Plus tard, l’expansion du christianisme est l’occasion pour le vignoble nantais de se développer. Saint Martin de Vertou, fondateur de l’abbaye de Vertou, fait planter la vigne dans tout le sud Loire de la région nantaise[7].

Période moderne

Le vignoble prend son extension au XVIe siècle avec l'implantation sur place du cépage charentais folle-blanche[8]. On lui donne rapidement le nom de « Gros Plant » à cause de ses rendements importants.

Sous la pression des courtiers hollandais, recherchant ces petits vins pour l'alambic, le vignoble va connaître ses heures de gloire jusqu’au XVIIe siècle. En effet, la Bretagne bien que rattachée au royaume de France perpétue la taxe douanière à sa frontière, la barrière d'Ingrandes[9]. Ainsi, les vins du pays nantais, exportés depuis le port de Nantes, sont plus rentables que leurs voisins angevins ou tourangeaux. Les Hollandais exportent ce « vins de chaudière » produit en masse, au détriment de la qualité du vin[7].

Le XVIIIe siècle est une période très dure pour le vignoble nantais. Celui-ci connaît des gelées dévastatrices pendant le « Grand Hiver de 1709 » puis souffre d'une crise de surproduction. Après cette période de trouble, on note que l’activité de distillation diminue au profit de la région de Cognac.

Période contemporaine

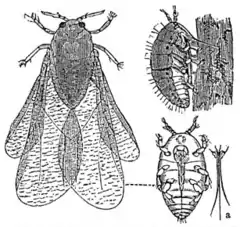

Pendant la Révolution française, le vignoble est touché par les guerres de Vendée. Durant le XIXe siècle, le vignoble atteint 50 000 ha, majoritairement pour produire du vin de chaudière destiné à la distillation[10]. Cette surface correspond au vignoble de Loire-Inférieure, planté en folle-blanche B[N 1], en melon B ou en cépages rouges. L’arrivée du phylloxéra, en 1884, va ravager en une quinzaine d’années le vignoble alors planté pour les 2/3 en folle-blanche. Il fut reconstitué avec des plants greffés et beaucoup d'hybrides producteurs directs[7].

Ainsi replanté, le vignoble atteint 5 000 hectares. Une recherche de la qualité le réduisit à 2 500 hectares dans les années 1950. Dès lors fut développée une politique de reconversion pour obtenir l'appellation d’origine. Le syndicat de Défense fut créé dès 1951. Il imposa sa volonté de qualité et obtint le classement de ses vins en VDQS le , par voie judiciaire au tribunal de Nantes[11].

Aujourd'hui, le gros-plant-du-pays-nantais souffre de la comparaison avec son voisin muscadet n'ayant pas connu le développement technique et commercial de celui-ci. De plus, la tendance est plutôt au remplacement du cépage folle-blanche par le melon de Bourgogne, jugé plus rentable. La propension à limiter le rendement au profit de la qualité fait que le gros-plant perd son point fort[12]. Quand la catégorie VDQS a été amenée à disparaître, vu la refonte de la législation européenne, les producteurs ont d'abord préféré demander une IGP, moins restrictive; mais en 2009, l'Union des producteurs de gros-plant du Pays nantais a présenté au Comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO un cahier des charges entamant une procédure pour la reconnaissance du vin de gros-plant comme appellation d'origine contrôlée[7]. celle-ci a été acceptée en et devient applicable en [13].

En , Une consultation publique est en cours : Quatorze communes doivent disparaître et trois nouvelles vont entrer dans l'aire délimitant l'appellation du gros-plant du pays nantais[14].

Étymologie

Si le terme « gros plant » n'a pas d'origine officielle, plusieurs explications existent. Une théorie évoque l'important rendement du cépage, tandis qu'une autre suggère que son nom rappelle la grosseur du cep[7].

La seconde partie de l'appellation, le Pays nantais, fait référence à une des subdivisions de l'ancienne province de Bretagne, correspondant approximativement à l'actuel département de la Loire-Atlantique, productrice du gros-plant.

Situation géographique

Hydrographie

Ce vin est produit dans le vignoble nantais longeant la vallée de la Loire dans la même zone que le Muscadet avec en plus quelques communes de l’Ouest du pays de Retz à proximité de l'océan Atlantique. Mais son terroir de prédilection reste les sols sablonneux autour du lac de Grand-Lieu. L'hydrographie tient une part importante dans le développement des vignes. En effet le gros plant est cultivé aux abords de l'océan, du lac et du fleuve, ainsi que les rivières traversant le territoire à l'instar de la Sèvre Nantaise, la Maine, la Boulogne et l'Acheneau[7].

Orographie

Le vignoble est le plus souvent implanté sur une pente égale ou supérieure à 3 % à une altitude relativement basse, généralement entre 5 et 90 mètres[7]. Le sol doit présenter une texture grossière, être obligatoirement sain, peu à moyennement profond et développé sur une roche mère désagrégée ou arénisée plutôt qu’altérée.

Géologie

Plusieurs types de roches constituent la structure géologique du vignoble. Les temps précambriens, qui ont vu se développer les phases cadomienne et surtout hercynienne, sont à l’origine de la mise en place de roches plutoniques : roches vertes (gabbros, granites) et roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, amphibolites, éclogites)[7].

Les sols sablo-graveleux, sur formations détritiques pliocènes localement fossilières, sont particulièrement favorables au Gros-plant. On les retrouve dans la région du lac de Grand-lieu[N 2], ou encore vers la commune de Montbert. Vers Saint-Philbert-de-Bouaine, le socle gneissique est recouvert de lentilles isolées de sables et de grès éocènes, formant des buttes témoins, comme à Montbert, et de placages plus étendus de sables pliocènes et de limon des plateaux. Sur les versants aux sols graveleux et siliceux de la vallée de la Boulogne, on cultive toujours le gros-plant, comme jadis[3]. Le terroir est constitué de sols bruns de profondeur moyenne[11]. La granulométrie grossière du sol issu de la dégradation des roches du sous-sol donne une bonne infiltration des précipitations et permet un réchauffement rapide du terrain au printemps[10].

Climatologie

Le secteur géographique couvert par la zone de l'appellation est principalement sous l'influence d'un climat océanique tempéré. On note une variation de la pluviosité selon l'éloignement des vignes par rapport à l'océan, à la Loire ou aux autres masses d’eau comme le lac de Grand-Lieu[11]. De même, l'éloignement de l'océan accentue l'amplitude thermique diurne. L'ensoleillement est très concentré sur la période de végétation de la vigne, un facteur favorable à une bonne maturité. Les précipitations et l'ensoleillement varient d'une année à l'autre, créant un effet millésime marqué.

La douceur printanière entraîne un débourrement précoce, facteur de risque de gelée tardive[10]. En revanche, en année sans gel, la précocité influe favorablement sur la maturité du raisin.

Climatologie de Nantes sur la période 1961 - 1990 :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 9 | 11,9 | 13,9 | 13,5 | 11,8 | 8,9 | 5,1 | 3 | 7,7 |

| Température moyenne (°C) | 5,4 | 6,2 | 8,1 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,1 | 18,7 | 16,8 | 13,1 | 8,6 | 6 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,4 | 9,6 | 12,2 | 14,9 | 18,2 | 21,9 | 24,4 | 24 | 21,8 | 17,3 | 12 | 9 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 72 | 99 | 148 | 187 | 211 | 239 | 267 | 239 | 191 | 140 | 91 | 70 | 1 956 |

| Précipitations (mm) | 86,6 | 70,2 | 69,1 | 49,9 | 64,1 | 45 | 46,4 | 44,8 | 62,2 | 79,2 | 86,9 | 84,1 | 788,5 |

| Nombre de jours avec précipitations | 12,8 | 11 | 11,1 | 8,9 | 11 | 7,7 | 6,7 | 7 | 8,4 | 10,4 | 11,1 | 11,5 | 117,6 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 6,1 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5 | 6,2 | 6,1 | 53,7 |

| Humidité relative (%) | 88 | 84 | 80 | 77 | 78 | 76 | 75 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 81 |

Vignoble

Présentation

L'aire d'appellation se superpose sensiblement à celle du muscadet[3]. Son terroir s'étend sur l’ensemble du vignoble nantais, d’Ancenis à Pornic, avec deux pôles de production plus importants : l'est de la région Sèvre-et-Maine d’une part (Le Loroux-Bottereau et Vallet) et les régions de Logne, Boulogne et d'Herbauges d'autre part avec Corcoué-sur-Logne et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. La zone de prédilection du gros-plant se situe dans le Pays de Retz[12]. Cette zone d'appellation comporte 92 communes, soit 69 communes de la Loire-Atlantique, 16 communes en Maine-et-Loire et 4 communes en Vendée[2].

Bien que le gros-plant soit issu d'un cépage unique, la folle-blanche, d’autres cépages sont cultivés dans le vignoble nantais dans l'aire géographique du gros-plant mais n’ont pas le droit à l’appellation gros-plant-du-pays-nantais. Parmi eux figurent le melon de Bourgogne, le Cabernet franc, le Gamay, le Cabernet Sauvignon le Chenin blanc et le Pinot gris[16]. Cependant ils peuvent bénéficier d’autres appellations. Parmi les plus connus figurent le muscadet et les coteaux-d'ancenis[17].

Encépagement

Le gros-plant est élaboré à partir des deux cépages principaux folle-blanche B et montils B et un cépage accessoire colombard B[7].

Dans le vignoble, seule la folle-blanche est réellement cultivée. Ce cépage, probablement d'origine charentaise[18], est cultivé depuis longtemps dans cette région lorsqu'au Moyen Âge, les Anglais puis les Hollandais et les Scandinaves[19] créent, par leur demande, un engouement pour la plantation de folle-blanche entre Bordeaux et La Rochelle. De petits vins blancs acides, connus sous le nom de « Rochelle blanc[18] » sont produits autour du port charentais pour l’exportation[20]. Les vins blancs charentais donneront naissance au cognac lorsque l'alambic apparaîtra au XVIIe siècle[19], notamment après le siège de la Rochelle par Richelieu et les troupes royales : ne pouvant exporter les vins, ceux-ci furent distillés pour éviter qu'ils ne se gâtent[18]. C'est ainsi qu'à partir de cette époque, les vins blancs secs prisés par les Hollandais sont produits plus au nord, autour du port de Nantes, dans le vignoble actuel du muscadet et du gros-plant-du-pays-nantais.

Ce cépage est naturellement sensible aux maladies cryptogamiques, notamment le black rot, la pourriture grise[21], le mildiou et les maladies du bois[22] telle que l'excoriose. Après la crise phylloxérique, la folle-blanche greffée devient très sensible à l'oïdium et au mildiou ; l'augmentation de vigueur ainsi obtenue la rend encore plus sensible à la pourriture grise de sorte qu'elle disparaît presque du vignoble cognaçais : on ne peut distiller des vins de raisins pourris dont l'odeur désagréable se concentre dans le distillat[18].

La folle-blanche trouve en région nantaise un climat frais propice à sa culture[23]. En 2002, une parcelle expérimentale a été plantée par la SICAREX et l'ITV (organismes de recherche viticole) de Nantes. Le but est de faire des essais de vins bi-cépages : en particulier, voir l'intérêt d'assembler au moins 80 % de folle-blanche avec 20 % de montils, de colombard ou pinot gris. Au terme de cette expérimentation, une meilleure qualité sans renier la typicité du vin pourrait permettre d'accéder à l'AOC[24].

Les terrains bien drainant évacuent l'excès d'eau qui favorise les maladies et le terroir peu fertile contribue à juguler la fertilité et la vigueur du Gros Plant.

Méthodes culturales

La densité de plantation est de 5 000 pieds/ha. L'écart entre rangs ne peut excéder deux mètres et l'écartement entre ceps sur le rang ne peut être inférieur à un mètre.

Le vignoble est conduit en taille courte (cordon de Royat, gobelet, éventail), en guyot simple ou en guyot nantais (amalgame de guyot simple et de guyot double, une baguette et deux coursons)[21]. Les vignes doivent être taillées avant l'apparition d'une pointe verte au sommet du bourgeon, quelques jours après le débourrement et le nombre d'yeux fertiles par cep est limité à quatorze[7].

Les vignes sont maintenues verticalement par un palissage. La hauteur du feuillage doit être supérieure à 60 % de l'écartement entre rangs[7]. Les feuilles, par la photosynthèse, sont les organes où sont synthétisés le sucre et les arômes du raisin. Un feuillage trop limité nuirait à la qualité du futur vin.

Les vignes doivent être conduites de manière à avoir un bon état sanitaire du feuillage et du raisin, un bon entretient du sol (désherbage, tonte de l'herbe ou travail du sol) et le taux de ceps morts ou manquants ne doit pas dépasser 20 % ; au-delà, le rendement est abaissé du pourcentage de ceps manquants.

Ces méthodes permettent d'obtenir un rendement moyen de 70 hl/ha[2].

Récolte

Lors des vendanges, le rendement de l'appellation est de 50 hectolitres par hectare. Le degré potentiel minimum du raisin récolté doit être supérieur à 8,5 % vol. En dessous de cette valeur, le raisin n'est pas considéré assez mûr.

Vinification

La richesse en sucre doit être inférieure à 127 grammes par litre de moût[21]. La chaptalisation est aussi pratiquée pour augmenter le titre alcoométrique volumique si nécessaire. Le degré après enrichissement ne peut dépasser 11 % vol. Pour que leurs vins soit commercialisables, les exploitants de l'appellation doivent respecter les titres alcoométriques volumiques (anciennement appelé degré du vin) minimal et maximal selon le cahier des charges de l'INAO[25] :

| AOVDQS | Blanc | Blanc |

| Titre alcoométrique volumique | minimal | maximal |

| Gros-plant-du-pays-nantais[2] | 8,5 % vol | 11 % vol |

On procède au pressurage directement après la phase de récolte dans l'optique de restreindre l’oxydation du moût. Ensuite vient l'opération de la fermentation alcoolique où la température oscille entre 18 et 20 °C. Après cela les vins sont refroidis et stabilisés. Les vins reposent ensuite dans leurs cuves durant toute la période d'élevage du vin[7].

Élevage sur lies

Une partie de la production de folle-blanche est élevée sur lies comme le Muscadet et il reste perlant[12]. Il peut porter dans ce cas la mention « sur lie » spécifique au vignoble nantais. Pour cela ces vins doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit la récolte. En outre, les vins doivent n’avoir passé qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies au moment de la mise en bouteille. Celle-ci ne peut s’effectuer qu’entre le 1er mars et le qui suit la récolte[2]. Environ 30 000 hl de gros-plant-du-pays-nantais sont produits sur lie, soit près d'un quart de la production totale[11].

Avec cette technique de la lie, le vin est en contact avec un dépôt de cellules mortes de levure (la lie) qui s’est formé au fond du tonneau. La découverte de ce procédé fut quasiment accidentelle au début du XXe siècle, car les vignerons du pays nantais avaient l’habitude de garder la meilleure barrique de la récolte pour fêter les grands événements familiaux. Conservée sans soutirage, cette « barrique de noces » donnait à ce vin un caractère particulier, plus frais en bouche avec un bouquet plus complet[26].

Mise en bouteille

Pour bénéficier de la mention « sur lie » les vins doivent rester sur lie fine de la fin de la vinification jusqu'à la mise en bouteille. Cette opération doit avoir lieu dans les chais de vinification entre le 1er mars et le qui suit la récolte[10].

Structure des exploitations et principaux producteurs

En 2005, le gros-plant est produit par 812 opérateurs. 799 d'entre eux sont des viticulteurs et 700 sont vinificateurs (687 caves particulières, 3 caves coopératives et 11 négociants)[10].

Selon Michel Mastrojani[27], tous les producteurs de muscadet et de Coteaux d'Ancenis commercialisent du Gros Plant.

Commercialisation

Le gros-plant-du-pays-nantais, et plus généralement le vignoble nantais, est membre de l'organisme interprofessionnel « Interloire » qui regroupe une grande partie des professionnels de la viticulture ligérienne. Ainsi, Interloire représente 46 appellations situées de Nantes à Blois. Lors des différents salons du vin se déroulant en France et à l'étranger, le gros plant est partie prenante de l'organisme Interloire au côté des vins d'Anjou, Saumur et Touraine[28] - [29].

Le vin de Gros Plant bénéficie d'une renommée plutôt discrète au niveau national et quasi inexistante au niveau international du fait de la comparaison avec le muscadet et autre chardonnay produit dans ce même vignoble nantais. Les ventes sont donc pour la plupart locales[6]. La production annuelle atteint environ 25 millions de bouteilles[12].

En 2008, la vente au négoce de gros-plant représente 52 000 hectolitres, et la vente directe 12 200 hectolitres. Le chiffre d'affaires lié à la vente de l'appellation en 2007 est de 7,9 millions d'euros[30].

Type de vins et gastronomie

D'une manière générale, ce vin, avec sa robe pâle à reflet vert, dégage des arômes à dominante végétale et florale, avec quelques notes minérales et des pointes d'agrumes. Son côté acidulé est relevé par une petite note citronnée et iodée[11]. Il est aussi possible de dégager deux types de gros-plant distincts. Celui cultivé dans l'aire Sèvre-et-Maine est fin et long en bouche. Le second, issu de la région d'Herbauge et de Logne-Boulogne, est quant à lui plus charpenté et fruité[12].

L'élevage « sur lie » lui confère fraîcheur et légèreté. Il doit être servi entre 8 et 10 °C. Traditionnellement, il accompagne les poissons de Loire ou du lac de Grand-lieu, les fruits de mer, notamment les petites huîtres, moules et bigorneaux[31]. Il reste parfait jusqu'à sa seconde année de mise en bouteille.

Notes et références

Notes

- Le code international d'écriture des cépages mentionne de signaler la couleur du raisin : B = blanc, N = noir, Rs = rose, G = gris.

- À noter que les vases et les tourbes holocènes du lac de Grand-lieu contiennent des pollens de Vitis dont la sélection donnera le chenin blanc, cépage autochtone le plus caractéristique des vignobles du val de Loire[15].

Références

- Le Guide Hachette des vins 2010, p. 930. (ISBN 978-2-01-237514-7).

- AOVDQS Gros plant du Pays nantais sur le site de l'INAO, consulté le 18 décembre 2009.

- Terroirs et vins de France. Itinéraires œnologiques et géologiques. 1990 Éditions BRGM (ISBN 2715901062).

- Guide Hachette des vins 2009, août 2008, p. 962–964. (ISBN 9782012375055).

- Culinaire Saisonnier, hiver 2006/07.

- The Nantais sur http://www.thewinedoctor.com, consulté le 11 septembre 2009.

- Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Gros plant du pays nantais » sur http://www.inao.gouv.fr, consulté le 18 décembre 2009.

- Blin, Prouteau et Durivault 1991, p. 277.

- Mastrojanni 1982, p. 170.

- Gros plant du pays nantais sur le site INAO, consulté le 1er mai 2010.

- Gros plant sur http://www.vinsdeloire.fr, consulté le 18 décembre 2009.

- Blin, Prouteau et Durivault 1991, p. 278.

- « leparisien.fr/laparisienne/cui… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Musée des Boissons et de la Sommellerie : AOC Gros Plant du Pays Nantais », sur www.musee-boissons.com (consulté le ).

- Planchais N. (1972-73) Apports de l'analyse pollinique à la connaissance de l'extension de la vigne au Quaternaire. Naturalia monspeliensia, sér. Bot (23-24) p. 211–223.

- Stevenson 2005, p. 200–201.

- Robinson 2006, p. 463.

- Pierre Galet, Précis d'ampélographie pratique, 1991, p. 150. (ISBN 2902771029).

- Histoire du cognac sur le site de l'inter-profession du cognac, consulté le 29 avril 2010.

- Johnson 1990, p. 141–142.

- Girard 1999, p. 20.

- La folle-blanche sur le site Institut de la vigne et du vin, consulté le 1er mai 2010.

- Blin, Prouteau et Durivault 1991, p. 274.

- Steven Le Quellenec, « Un gros plant bi-cépage pour une reconversion de qualité dans le Pays Nantais », Réussir-vigne, (consulté le ).

- Site de l'INAO, consulté le 19 novembre 2009.

- MacNeil 2001, p. 262–263.

- Michel Mastrojani, Le Grand Livre des vins de Loire, Éd. Solar, Paris, 1991, (ISBN 2263016244).

- Interprofession des vins de Loire sur http://www.vinsdeloire.fr, consulté le 18 décembre 2009.

- « Vendange de Nouvel An », Presse Océan, (lire en ligne).

- « Projet pour une VITICULTURE NANTAISE DURABLE 2009-2013 », Comité de pilotage viticulture de la Chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique (consulté le ).

- Delpal 1998, p. 127.

Annexes

Bibliographie

- [Blin, Prouteau et Durivault 1991] Robert Blin, Christophe Prouteau et Jean-Marie Durivault, Pays de la Loire, des côtes du Forez au pays Nantais, Paris, Éditions Solar, , 318 p. (ISBN 978-2-263-01747-6 et 226301747X).

- [Delpal 1998] Jacques-Louis Delpal, Accords gourmands : savoir marier mets et vins, Paris, Sélection du Reader's Digest, , 159 p. (ISBN 978-2-7098-1001-2 et 2-7098-1001-8).

- [Girard 1999] Andrée Girard, Recueil des vins de France, Dijon, Educagri Editions, , 543 p. (ISBN 978-2-84444-065-5, lire en ligne).

- [Johnson 1990] Hugh Johnson (trad. de l'anglais), Une histoire mondiale du vin de l'Antiquité à nos jours, Paris, Hachette, , 464 p. (ISBN 978-2-01-015867-4 et 2-01-015867-9).

- [MacNeil 2001] (en) K. MacNeil, The Wine Bible, New York, Workman Publishing, , 910 p. (ISBN 978-1-56305-434-1 et 1563054345).

- [Mastrojanni 1982] Michel Mastrojanni, Le grand livre des vins de France, Paris, édition Solar, (ISBN 978-2-7242-1454-3 et 2-7242-1454-4).

- [Stevenson 2005] (en) T. Stevenson, The Sotheby's Wine Encyclopedia, Londres, Dorling Kindersley, , 4e éd., 664 p. (ISBN 978-0-7566-1324-2 et 0756613248).

- [Robinson 2006] (en) J. Robinson, The Oxford Companion to Wine, Third Edition, Oxford University Press, (ISBN 0-19-860990-6).