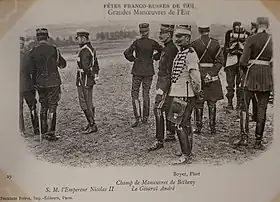

Grandes manœuvres de l'Est de 1901

Les grandes manœuvres de l'Est de 1901 désignent d'importants exercices militaires menés par une partie de l'armée française, dans l'Est de la France, durant le début de l'automne 1901.

Le eurent lieu, en présence de l'empereur de Russie Nicolas II et du président de la République française Émile Loubet, une revue dans le cadre de l'alliance franco-russe, impliquant la participation de 130 000 soldats[1], sous le commandement du général Joseph Brugère.

Deux partis qui s'affrontent

Les grandes manœuvres annuelles sont l'occasion de réaliser la reconstitution d'un affrontement militaire entre deux partis, d'abord entre divisions, puis corps d'armée et enfin deux petites armées provisoires, nommées « armée A » et « armée B ». Les troupes commencent leur concentration le dans le Nord-Est de la France. La direction des manœuvres était effectuée par la général Joseph Brugère avec Jean-Marie Toussaint Pendezec comme chef d'état-major et Lacroix comme sous-chef. Les arbitres étaient les généraux Oscar de Négrier, Ludovic Lucas, Bernard Tisseyre, Tournier, Raoul Donop et Jean Dessirier.

.jpg.webp)

Le thème est d'abord des manœuvres division contre division dès le , en parallèle la 40e division contre le 20e corps d'armée. À partir du , manœuvre de l'armée A contre la B jusqu'au 18 avec le 14 comme journée de repos. Le , les armées A et B réunies attaquent le camp retranché de Reims défendu par la 12e division autour du fort de Witry. Le 21, une parade est organisée au camp de Bétheny avant la dislocation. Le quartier général était à Rethel avant de partir pour Reims le , les ordres généraux étaient donnés par un signal accroché à un ballon pour le début et la fin des exercices.

Armée A

L'armée A est formée des 1er et 2e corps d'armée ainsi que deux divisions de cavalerie sous les ordres du général Duchesne.

- 1re brigade du général Ferre avec le 21e régiment de dragons (colonel Morel) et le 19e chasseurs (col. Fontanges) ;

- 2e brigade du général de La Forgue de Bellegarde avec le 5e dragons (lt-col. Desfaudais) et le 3e chasseurs (col. Vribraye).

1er corps d'armée du général Jannerod, ayant pour chef d'état-major le col. Ryckebusch et pour commander l'artillerie le général Peigné :

- 1re division d'infanterie du général Courbassier :

- 1re brigade d'infanterie du général Avon, formée des 43e (col. Guelle) et 127e régiments d'infanterie (col. Dion) ;

- 2e brigade du général Esclaibes, formée des 1er (col. Bedel) et 84e RI (col. Percin) ;

- 16e bataillon de chasseurs à pied (commandant Féraudy) ;

- compagnie divisionnaire du génie (capitaine Rousseau) ;

- 2e division d'infanterie du général Hippolyte de Germiny :

- artillerie du 1er corps (colonel Perruchon).

2e corps d'armée du général Lanes, ayant pour chef d'état-major le col. de Jacquelot de Boisbouvray, le général Jourdy commandant l'artillerie et le lt-col. Campiomont du génie :

- 3e division d'infanterie du général de Torcy :

- 5e brigade d'infanterie du général Chamoin, formée des 120e (col Echemann) et 128e RI (col. Vialla) ;

- 6e brigade d'infanterie du général Rollet, formée des 51e (col Roy de Lachaise) et 72e RI (col. Desroziers) ;

- 8e bataillon de chasseurs à pied ;

- artillerie divisionnaire (colonel Guerin) ;

- compagnie divisionnaire du génie (capitaine Moissenet) ;

- 4e division d'infanterie du général Blancq ;

- artillerie du 2e corps du colonel Braive du 29e régiment d'artillerie et un groupe du 31e à cheval.

Cavalerie du corps d'armée non endivisionnée :

- 4e division de cavalerie du général Treymuller avec le commandant Fournerie comme chef d'état-major :

- 3e brigade de cuirassiers du général Ramotowski, avec les 3e (col. Vassinhac) et 6e cuir. (col. Petit) ;

- 4e brigade de dragons du général Laplace, avec le 14e (col. Aubertin) et le 28e dragons (col. Lavaivre) ;

- 3e brigade de hussards du général Geay de Montenon, avec le 3e (col. Perez) et le 8e hussards (col. Montagon) ;

- 5e division de cavalerie du général Poulleau avec le commandant Fleury comme chef d'état-major :

- 4e brigade de cuirassiers du général Forzans, avec le 4e (col. Noue) et le 9e cuir. (col. Ledochowski) ;

- 3e brigade de dragons du général Niel, avec les 16e (col. Hubert de Saint-Didier) et 22e dragons (col. Prot) ;

- 2e brigade de hussards du général Baudens, avec les 2e (col. Hombres) et 4e hussards (col. Cor de Duprat)

Armée B

L'armée B commandée par le général Kessler, ayant le général Marsaa comme chef d'état-major et la direction des étapes au colonel Delarue. L'armée est formée des 6e et 20e corps d'armée, des 2e et 3e divisions de cavalerie, d'une batterie de canons de 155 mm court (capitaine Franiatte) et une section télégraphiste (M. Fabre), hors des corps d'armée.

Cavalerie du corps d'armée :

- 2e division de cavalerie du général Farny avec le commandant de la Ruelle chef d'état-major :

- 6e brigade de cuirassiers du général Rouvray, avec les 11e (col. de Croutte Saint-Martin) et 12e régiments (col. Lancelor) ;

- 2e brigade de dragons du général de Broissia, avec les 8e (col. Gautrot) et 9e régiments (col. Labat) ;

- 2e brigade de chasseurs du colonel P.I. de Pontac, avec le 4e (col. de la Boulinière) et le 5e (col. d'Hombres).

- 3e division de cavalerie du général de Benoist avec le commandant Collas de Chatelpierron comme chef d'état-major :

Le 6e corps d'armée du général Hagron, avec le général Besson comme chef d'état-major, le général Ploix commandant l'artillerie de corps, le commandant Odent chef d'état-major du génie :

- la 12e division d'infanterie du général Hartschmidt :

- 23e brigade du général Durand, avec les 91e (col. Percy) et 132e RI (col Geny) ;

- 24e brigade du général Trémeau, avec le 18e BCP (comm. Famechon), les 147e (col. de Franclieu) et 148e RI (col. Canton) ;

- l'artillerie divisionnaire (lt-col. Filleul) ayant un groupe du 25e et un du 13e RA ;

- une compagnie de génie (capitaine Paré) ;

- la 42e division d'infanterie du général Dalstein :

- 40e division d'infanterie du général Lelorrain :

- 6e brigade de cavalerie du général Cuny avec le 12e chasseurs (col. Joannéset) et le 6e hussards (col Montaudon) ;

- l'artillerie de corps (colonel Parisot) ayant deux groupes du 25e RA et un groupe à cheval des 13e et 40e régiments ;

- une compagnie de génie -cpt Ginet).

Le 20e corps d'armée du général Langlois, avec le général Allotte de la Fuye chef d'état-major, le général d'Astier de la Vigerie pour l'artillerie et le commandant Bertaut son chef d'état-major ; le commandant Palmade pour le génie du corps :

- 11e division d'infanterie du général de Cornulier-Lucinière :

- 21e brigade du général Dekherr, avec le 26e BCP (commandant Lejaille), les 26e (col. Vautier) et 69e RI (col. Hugot-Derville) ;

- 22e brigade du général Michel, avec les 37e (col. de Castelnau) et 79e RI (col. de Lardemelle) ;

- artillerie divisionnaire (chef d'escadron Mathieu) ayant deux groupes du 8e régiment d'artillerie ;

- 39e division d'infanterie du général Lallement :

- 77e brigade du général de Lammerville, les 146e (col. Chmitelin) et 153e RI (col. Bousset) ;

- 78e brigade du général de Nonancourt, le 1er BCP (comm. Driant), les 156e (col. Pillière) et 60e RI (col. Robiquet)

- artillerie divisionnaire (colonel Beaumont de Lamaze) ayant deux groupes du 39e régiment d'artillerie ;

- compagnie divisionnaire du génie (capitaine Lesnès) ;

- 20e brigade de cavalerie du général Marion, formée des 12e dragons (col. Gaudin) et 5e hussards (col. Maistre) ;

- artillerie du corps (colonel Tronsen) formée d'un groupe du 5e et 12e régiment d'artillerie et d'un du 12e à cheval.

Après avoir battu la campagne entre Charleville et Reims, les troupes convergèrent pour la fête de l'alliance le devant le tsar à Bétheny.

Visite du tsar

En 1901, la diplomatie française invite l'empereur russe à venir en France, en réaction au voyage du tsar à Danzig la même année pour assister aux Kaisermanöver (« manœuvres impériales ») allemandes. Le tsar, après une escale au Danemark, arrive à Dunkerque à bord de son yacht le Standart le . Il assiste en mer à une revue navale, son yacht accompagné par l'aviso-torpilleur Cassini à bord duquel se trouvent Émile Loubet (président de la République), Armand Fallières (président du Sénat), Paul Deschanel (président de la Chambre), Pierre Waldeck-Rousseau (président du Conseil) et Théophile Delcassé (ministre des Affaires étrangères)[2]. La revue est dirigée par l'amiral François Ménard, comprenant les croiseurs cuirassés Dupuy-de-Lôme et D'Assas, ainsi que six torpilleurs.

La suite de Nicolas II se composait du ministre baron Woldemar Freedricksz, du général aide de camp Hessé, du général Mossolof, du prince Engalitcheff, du général comte Heyden, du prince Orloff et du général Lomène, du docteur Hisch et du général comte Paul von Benckendoff ; la suite de la tsarine Alexandra Feodorovna : Narichkine dame d'honneur, comte Hendrikoff, prinsesse Orbeliany et Olénine. La suite impériale russe assiste à l'inauguration de l'Hôtel de ville de Dunkerque, puis prend le train avec les officiels français pour passer trois nuits au château de Compiègne[1]. Le couple impérial assiste le 19 aux manœuvres autour des forts de Fresnes et de Witry (au Nord-Est de Reims), puis visite la cathédrale de Reims.

Le 21, ils partent assister à la revue au camp de Bétheny, où est mis en valeur le nouveau canon de 75 mm. Pour cette occasion, la gare du Fresnois en toile fut construite à Courcy[3], desservant une esplanade de 1,3 kilomètre de long sur 800 mètres de profondeur sur laquelle se firent les défilés des troupes devant la tribune d'honneur édifiée à cet effet. En plus des troupes des armées en manœuvre, défilèrent des représentants des troupes de la campagne de Chine, une délégation de chefs algériens et des caïds tunisiens firent partie du défilé : Si Sadok Djelouli de Sfax, SI Taie Djelouli de Sousse, Si Mohamed Beni Khalifat des Fraichiches, Ben Ech Chaieo Khalifat des Osiasses. Après la revue, le couple impérial reprit le train vers l'est, faisant un arrêt en gare de Frouard, puis le train passa en Allemagne et pris la voie Sarrebruck-Francfort pour rentrer en Russie.

Observateurs étrangers

Officiers étrangers autorisés aux manœuvres de l'Est[3] :

- Suisse : Secretan colonel et Baumann lt-colonel ;

- Danemark : Kranold général de la 1re brigade du Jutland ;

- Pérou : colonel Althaus ;

- Italie : colonel Barattieri di San Pietro attaché d'ambassade ;

- Belgique : colonel Théophile Wahis ;

- Bulgarie : colonel Nazlomof du 1er régiment de cavalerie ;

- Portugal : colonel Antonio Rodrigues Ribero ;

- Serbie : colonel du génie Slatislav Issialiovitch ;

- Mexique : colonel d'artillerie Mondragon ;

- Russie : attaché militaire lieutenant-colonel Lazareff ; Capitaine Dimitri d'Osnobichine

- Grèce : lt-colonel commandant l'école de cavalerie Soutzo ;

- Angleterre : Edward James Montagu-Stuart-Wortley ;

- Japon : lt-colonel Akachi attaché militaire ;

- Pays-Bas : lt-colonel Van Voorst ;

- Espagne : Francisco Echague y Sauboyo attaché militaire ;

- Argentine : de Védia attaché militaire ;

- Allemagne : von Hugo chef d'escadron au 3e uhlans de la Garde ;

- Autriche-Hongrie : comte Herbenstein attaché militaire ;

- Suède : Heftye attaché militaire ;

- Roumanie : Miclesco attaché militaire ;

- Équateur : Gagliardo attaché militaire ;

- États-Unis : Bentley Molt attaché militaire.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Les fêtes de l'Alliance, 1901, Paris, L. Baschey, coll. « Le panorama », , in-4 (BNF 38732340).

- Louis Crinque, 1901 Les Grandes manœuvres de l'Est : La revue de Reims : M. Loubet, président de la République, S. M. l'empereur de Russie Nicolas II à Reims, Reims, Bron-Bourquin, , 96 p., in-16 (BNF 30287172).

- E. Caude, J. Kuhnmunch et J. Perot, Un Tsar à Compiègne Nicolas II, 1901 : exposition au Musée national du château de Compiègne, 29 septembre 2001-14 janvier 2002, Paris, Réunion des musées nationaux, , 151 p. (ISBN 2-7118-4301-7).