Contenu de formation

Définition

Les « contenus de formation » se définissent par l’ensemble des savoirs, des savoir-faire et savoir-être à acquérir. Ils correspondent aux acquisitions théoriques et pratiques, ainsi qu’aux savoirs cognitifs, méthodologiques et relationnels sélectionnés par la structure de formation et présentés dans la discipline d’enseignement. Ainsi, les contenus de formation concernent à la fois « ce qu’on enseigne dans une période de formation » (c’est-à-dire les éléments du programme de formation) et ce que les apprenants doivent s’approprier (c’est-à-dire les savoirs et compétences) pour que les objectifs de la formation soient atteints.

Le programme de formation répond aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’on doit enseigner dans sa discipline ? Et donc, que doivent apprendre les apprenants ? Ces deux questions sont au centre des préoccupations du formateur. Il s’agit concrètement de la « description détaillée des différents sujets traités dans la formation, en fonction d'objectifs de formation définis explicitement[1] (LHEO) ».

Les « contenus de formation » se présentent comme les éléments constitutifs d’un « programme officiel[2] ». Ils sont proposés par une institution d’État[3] ou un organisme privé de formation à partir des finalités et des objectifs généraux définis notamment en vue, par exemple, d’une préparation de diplôme[4]. Les contenus sont définis, le plus souvent, par matière d’enseignement[5] et prennent, quelquefois, le titre de « contenu-matière ».

Planification des contenus pour une période

Le programme officiel[7] de la formation recouvre la plupart du temps le cursus[8] de formation dans sa totalité et cela dans le cadre d’un découpage temporel qui peut s’étaler sur plusieurs années.

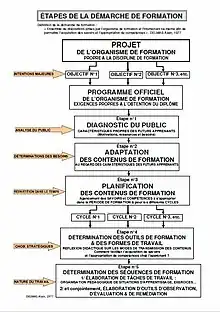

Les contenus de formation feront l’objet d’une « planification » pour l’ensemble du cursus. Ce dernier pourra être divisé en plusieurs périodes ou « cycles[9] de formation[10] » dont chaque cycle correspond à un espace temporel dans lequel l’enseignement des contenus de formation est réparti. L’articulation des différents cycles assurent une cohésion et une progressivité des apprentissages dans un soucis de continuum[11]. Un cycle peut se subdiviser en « unités d’enseignement » (ou blocs d’apprentissage) au regard des différentes disciplines à enseigner.

Ainsi, la structure de formation et le formateur lui-même vont élaborer un plan d’action afin de dispenser le programme officiel dans sa totalisé et cela, sur l’ensemble du cursus de formation. Pour un même cycle de formation, certains contenus de formation seront retenus comme prioritaires, et d’autres comme secondaires.

Mise en condition opérationnelle[12] des contenus

L’élaboration des contenus d’un programme exige de choisir des buts et de planifier des séquences d’apprentissage pour atteindre ces buts. Les contenus de formation initialement proposés par le programme officiel, doivent ainsi être transformés[13] afin d’être transmissibles. Un traitement dit didactique[14] va les modeler en « contenus d’enseignement » (pour l’intervenant) et « unités d’enseignement » (pour l’apprenant). On parle ainsi d’une « transposition didactique[15] », c’est-à-dire un reformulation des contenus officiels pour les adapter aux caractéristiques et ressources (capacités[16]) des apprenants. Ainsi les contenus de formation seront « réécrits[17] » en contenus « opérationnels » pour l’enseignant, et en tâches d’apprentissage dites en « langage élève ». Les tâches d’apprentissage centrées sur un thème majeur allouent plus de temps et de ressources à un type de bienfaits attendus ; et celles qui visent un but précis et concret pour l’apprenant rendent le résultat des apprentissages plus conséquent.

Élaboration de dispositifs opérationnels et de ressources pour le formateur

En France, depuis les années 1980, le choix des contenus de formation et des outils didactiques et leur mise en œuvre[18] de manière « opérationnelle » au regard d’un programme officiel sont très révélateur des préoccupations notamment des enseignants des institutions de l’État[19]. Le traitement didactique[20] visant la transmission des contenus de formation est un sujet qui occasionne de nombreuses difficultés et se nourrit d’une forte complexité de réponses ; ainsi, il fait l’objet d’un débat très fourni et de nombreuses recherches.

Ces dispositifs opérationnels de formation et outils didactiques, formulés anciennement en termes de « méthode[21] », doivent, avant tout, tenir compte des prérequis et des ressources de l’apprenant et conjointement des compétences du formateur, garantissant une meilleure appropriation des savoirs chez apprenant.

Un choix efficient des contenus de formation et leur traitement didactique en séquence d’enseignement vont déterminer la qualité du résultat au regard des objectifs escomptés. Ainsi la structure de formation et l’intervenant sur le terrain devront élaborer des formes d’apprentissage pertinentes et notamment adaptées au profil de l’apprenant. Il s’agit de formuler des contenus en termes de visées d’acquisition et de transformation[22] de l’activité de l’apprenant.

Les tâches d’apprentissage (Mise en situation des apprenants) devront prendre en compte les actions à réaliser par l’apprenant[23] et les résultats à obtenir, mais également les moyens et procédures permettant d’arriver à ces résultats.

L’élaboration des séquences d’enseignement en vue d’une meilleure démarche de recontextualisation des contenus devront s’attacher aux exigences suivantes :

- Soucis de distinction : choix de savoirs et savoirs-faire jugés significatifs pour l’apprenant,

- Soucis d’adaptation : choix de situations d’apprentissage adaptées à l’apprenant,

- Soucis de simplification : détachement de contenus dont la complexité engendre trop de paramètres à gérer par l’apprenant,

- Soucis de progression : proposition de situations à complexité croissante,

- Soucis de régulation : au regard de l’observation de l’apprenant en action et de ses propres réponses, envisager des situations de remédiation ou d’enrichissement.

Évaluation de l’apprenant

Pour certains diplômes reconnus par l’État[24] et pour certains organismes privés, les contenus de formation sont quelquefois répartis dans des « unités de formation » (UF). Les différentes UF représentent en pratique, la somme des « thèmes » de formation de chacune des disciplines d’enseignement intervenant dans la formation, c’est-à-dire les éléments pratiques et théoriques à enseigner[25] et à adapter aux capacités des apprenants. Ces UF permettent ainsi d’évaluer[26] les acquis des apprenants, discipline par discipline, et bloc d’apprentissage par bloc.

Sources

- Astolfi, J.P., Darot, É., Ginsburger-Vogel, Y. & Toussaint, J., Mots-clés de la didactique des sciences (p. 200), Bruxelles : Ed. De Boeck, 1997

- Astolfi, J.P. & Develay, M., La didactique des sciences, Paris : Ed. PUF, Que sais-je ? 1998

- Barabel, M., Meier, O., Perret, A. & Teboul, T., Le Grand Livre de la Formation - Techniques et pratiques des professionnels du développement des compétences, Ed. Dunod, 2020

- Brousseau, G., Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques, Recherche en didactique des mathématiques, La Pensée Sauvage, 1986

- Brousseau, G., Théorie des situations didactiques, La Pensée Sauvage, 1998

- Chevallard, Y., La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné, Ed. La Pensée Sauvage, 1985

- De Corte, E., Les fondements de l’action didactique, Ed. De Boeck 3è réed, 1996

- De Landsheere, G., La recherche expérimentale en éducation, UNESCO, Lausanne, 1982

- Delmas, A., Manuel de formation des enseignants de sports de combat, Université des Savoies, 2014

- Dugal [JP], Dicodidac, CRDP Limoges, 1992

- George, C., Apprendre par l’action, Éd. PUF, 1983

- Leplat, J., Paihlous, J., L’acquisition des habiletés mentales : la place des techniques, Le travail humain, n°44, 1981

- Martinand, J.L., Connaître et transformer la matière, Ed. Peter Lang, 1986

- Meirieu, P., Apprendre… oui, mais comment ? , Ed. ESF, 1987

- Minder, M., Didactique fonctionnelle, Ed. De Boeck 8è éd, 1999

- Meirieu, P., Apprendre… oui, mais comment ? Editions ESF, 1987

- Rissoan, R., La formation professionnelle - Nouveaux outils et nouvelles pédagogies, Ed. ENI, 2014

- Ruano-Bordalan, J.C., Les méthodes d’enseignement, entre tradition et innovation, in Eduquer et former, Éd. Revue sciences humaines, 2001

- Sarthou, J.J., Enseigner l’E.P.S. : de la réflexion didactique à l’action pédagogique, Les Cahiers ACTIO, 2003

- Siedeltop, D., Apprendre à enseigner, Ed. Gaëtan Morin, 1994

- Vergnaud, G., L’enfant, la mathématique et la réalité, Ed. Peter Lang, 1981

- Verret, M., Le temps des études, Librairie H. Champion, 1975

Notes et références

- Glossaire LHÉO du 17 janvier 2022. NFX 50-750 sur http://lheo.gouv.fr/2.3/lheo-glossaire.html

- Cadre de référence : « Vise à définir un ensemble de données et d’outils c’est-à-dire une suite organisée d'idées, d'opinions, de valeurs propres à un individu (ou à un groupe) en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu’il dit ou reçoit (une sorte de filtre, de système de référence ayant un codage et décodage). C’est ainsi un procédé de communication de l’émetteur vers le récepteur afin d’appuyer le développement d'un programme (de formation, recherche…). Il donne plus précisément un sens, une orientation et une direction à ce projet, lui permettant de rester dans l’esprit de l’émetteur » (Alain Delmas, 1978).

- En France par une administration d’État : soit par un ministère soit par un organisme public. Cette dernière est une institution publique gérée par les pouvoirs publics comme l'État ou les collectivités locales. Cette collectivité est créée par une loi ou un décret, dont la majorité des dirigeants et des administrateurs sont nommés par le gouvernement ou par l'un de ses ministres, et qui jouit d'une certaine autonomie, même si une bonne part de son financement global provient de l'État.

- En France, pour l’enseignement primaire et secondaire, des instructions officielles accompagnent les programmes officiels d’enseignement et cela discipline par discipline, auxquels sont joints des « ressources d’accompagnement du programme » et des manuels scolaires ; ces derniers ont pour but d’illustrer les contenus de formation à aborder avec les élèves. Dans le système éducatif en France, les programme d'enseignement sont élaborés sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Depuis l'adoption de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, cette responsabilité est déléguée au Conseil supérieur des programmes, qui dépend directement du ministre de l'Éducation nationale

- Matières d’enseignement : ce sont les disciplines qui font l’objet d’un enseignement (d’un cours ou bien d’un plan d’études) dans le cadre des établissements scolaires. La littérature, la biologie, la chimie ou bien les mathématiques sont quelques exemples de matières d’enseignement.

- « Ensemble de dispositions prises par l’enseignant pour permettre à l’apprenant de s’approprier des connaissances ou contenus d’enseignement » (J.J. Sarthou, 2003).

- Le programme officiel est également dénommé « programme-cadre » qui est souvent défini d’une manière très large en matière de contenus de formation.

- Un cursus de formation est un cycle d’étude concernant un domaine précis. Il peut s'agir d'un cursus universitaire en communication ou marketing, par exemple. Le terme « cursus » désigne l'ensemble des études et des formations validées par une personne dans un cycle défini, que ce soit son parcours universitaire ou son parcours professionnel.

- Cycle : désigne l’unité l‘apprentissage qui impose une durée de pratique de plusieurs séances sur un même thème ou une même compétence à atteindre afin que les acquisitions soient suffisamment intégrées (Alain Delmas, 1975). Il s’agit d’une « succession de séances pour lesquelles l’enseignant construit des situations d’enseignement permettant d’atteindre les objectifs fixés pour les apprenants » (J.J. Sarthou, 2003).

- En France, pour l’enseignement scolaire du cycle primaire et cycle secondaire, chacun des cycles se divise en plusieurs périodes dont l’unité de mesure de chaque période est l’année scolaire. Pour l’enseignement universitaire, il en est de même.

- Continuum : désigne généralement sous ce vocable un ensemble cycles et de blocs d’apprentissage (organisés en séquences d’apprentissage et séances) dont leurs objectifs et leurs contenus d’enseignement s’articulent de bloc en bloc.

- La mise en condition opérationnelle (MCO) est un concept primordial dans le domaine de la conception d’une procédure, visant à assurer la disponibilité, la fiabilité et l’efficacité d’un système et de ses outils et équipements tout au long de leur intervention. La démarche à suivre est celle d’une démarche d’amélioration continue qui implique en permanence les points suivants : 1. acquérir et optimiser les outils et son système de soutien afin d’en garantir un maintien en condition opérationnelle performant, 2. utiliser les outils stratégiques pour en améliorer la disponibilité opérationnelle et optimiser leur coût global, 3. maintenir ces outils stratégiques pour en optimiser la disponibilité opérationnelle, 4. approvisionner les ressources pour optimiser la performance « coût /efficacité », 5. piloter et maîtriser les procédures d’exploitation et de soutien pour optimiser la performance coût/efficacité pour l’ensemble des outils stratégiques.

- Ensemble de transformations que l’on fait subir à un champ de connaissances (culturel), en l’occurrence aux savoirs propres à une discipline universitaire ou autre, pour l’enseigner dans un cadre de formation. Ce chantier concerne la définition d’un « contenu d’enseignement » qui ne se ramène pas à la simple réduction régressive du « savoir universitaire » correspondant, mais suppose une réélaboration du champ de connaissances.

- La didactique, c’est l’étude des différents processus de transmission des savoirs propres à une discipline d’enseignement et leurs acquisitions par les apprenants. La réflexion prend racine dans l’analyse de la discipline concernée, mais aussi dans l’étude de l’activité et du fonctionnement de l’apprenant entrain d’apprendre. De ce fait l’interrogation de l’enseignant passe obligatoirement par la construction des contenus d’enseignement, un corpus spécifique de savoirs et d’actions à transmettre et que les apprenants devraient apprendre. En termes plus concret, la didactique est la mise en ordre de situations d’apprentissage (progression d’exercices variés, ayant du sens, motivants, à complexité croissante, d’approfondissement, de remédiations, etc.).

- Action exercée par le formateur sur les contenus de formation, consistant à construire et proposer de tâches d’enseignement et contenus d’enseignement adaptés aux caractéristiques des apprenants, c’est-à-dire relatives aux ressources, besoins et motivations de ces derniers. Ce traitement des contenus de formation permet d’atteindre les objectifs escomptés.

- Capacités : « ensemble des potentialités et acquisitions (cognitives, sociales, affectives, énergétiques, motrices) disponibles en mémoire et utilisables dans des situations inhabituelles » (Sarthou, 2003)

- (. ;.) la définition d’un contenu d’enseignement ne se ramène pas à la simple réduction régressive du savoir universitaire (savoir savant) correspondant, mais suppose une réélaboration originale (…) résultant d’un travail de remodelage et de structuration des énoncés ponctuels (...) » (J.P. Astolfi & M. Develay, 1998)

- Les documents d’accompagnement des programme de l’EPS du collège de 1997, nomment « ce qu’il y a faire pour faire ». Pour le programme d’EPS du lycée de 2002, les connaissances illustrent la notion de contenu d’enseignement définie comme « les conditions que l‘élève doit intégrer pour transformer ses propres actions ».

- Exemples : Programme de formation des institutions publiques ou privées de l’enseignement scolaire et universitaire, formation professionnelle, formation d’animateur socio-éducatif ou d’animateur sportif, etc.

- Discipline et matière d’enseignement : le passage d’un discipline dite « universitaire » à une matière d’enseignement dite « scolaire » s’opère par des transformations pour que le savoir soit accessible aux élèves. Une des premières opérations de la didactique des enseignements scolaires est appelé « transposition didactique » ou « passage du savoir savant au savoir enseigné » (Yves Chevalard, 1985)

- Méthode (en enseignement) : « Ensemble de pratiques, qui, sans former une méthodologie indépendante des contenus*, grouperait pourtant des façons d’enseigner autour de certains pôles (Dictionnaire de pédagogie, Bordas, 1996). On distingue : 1. les méthodes traditionnelles basées sur l’attention et l’application, sur le désir d’apprendre et la docilité de l’élève, 2. les méthodes nouvelles ou méthodes actives, qui reposent sur l’intérêt spontané des enfants, leur liberté d’invention, de création, d’initiative et la prise en compte des composantes affectives t sociales. 3. les méthodes actuelles, fondées sur la psychologie cognitive et l’individualisation du travail et liées à la didactique*, sont centrés sur la compréhension des cheminements cognitifs des élève et l’aide à leur apporter, sans toutefois se substituer à eux. Trois types de démarches coexistent : la pédagogie différenciée, l’éducation cognitive et la pédagogie du projet. Dans ce courant, la pratique est organisée autour de certains outils et intentions : pédagogie du contrat, méthodologie pour apprendre à apprendre, diversification des méthodes pour aiguiser l’appétit d’apprendre et accompagner la conquête de l’autonomie et favoriser chez l’élève un engagement de plus en plus réfléchi dans les apprentissages, etc. (J.C. Ruano-Bordalan, 2001)

- Transformation (du comportement de l’apprenant) : Concept largement utilisé, depuis les années 1990, dans le domaine de l’enseignement notamment de l’éducation physique et sportive dans l’enseignement secondaire, en remplacement du terme progrès de l’élève. Le terme progrès précise les évolutions d’ordre quantitatif (selon le concept de la « pédagogie du contrat », annoncer un changement en mieux par lequel on se rapproche de l’objectif, en quelque sorte préciser l’amélioration de la performance) et les évolutions d’ordre qualitatif (modification des stratégies de l’apprenant). Il a donc fonction d’évaluer un résultat. C’est sur le second pôle (qualitatif) que l’expression transformation de l’élève prend toute sa dimension. Plus que de situer l’évolution de l’élève, il signifie un changement radical, par l’acquisition d’habiletés et de compétences nouvelles, et surtout par l’utilisation de stratégies plus élaborés (l’élève est capable de nouveaux processus mentaux). Cela répond à un souci majeur de la formation de l’Éducation nationale française : l’apprentissage doit préparer les élèves à développer une adaptabilité nécessaire pour faire face à des situations non connues et évolutives du monde de demain.

- Behaviorisme : Courant de pensée psychologique fondant sa démarche sur l’étude du comportement et des réactions observables. Il choisit pour objet le comportement (behavior) en tant qu’observable et rejette les faits subjectifs de conscience.

- Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) http://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

- « L’enseignant doit savoir ce qu’il fait : Les activités choisies représentent lee contenu du proramme. Les enseignants dovent bien connaiîte ce contenu sinon ils auront du mal à développer des lises en situations d’appentissage apprppiéees » (Daryl Siedentop, 1994).

- Les mécanismes d’évaluation régissent les tâches d’apprentissage ; les enseignants devront planifier en intégrant à ces tâches des stratégies d’évaluation.

Éducation

0 articles de Wikipédia sont actuellement consacrés à l'Éducation,

dont 6 articles de qualité et 17 bons articles

Présentation

L'éducation est, étymologiquement l'action de « guider hors de », c'est-à-dire développer, faire produire. Il signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. Spécifiquement, l'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique.

Chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif, avec un rôle traditionnellement dévolu aux parents d'un enfant (ou à leur substitut) d'amener cet enfant aux mœurs de l'âge adulte, et une intervention souvent croissante des États.

L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement d'un droit à l'éducation. Un système éducatif performant est donc un avantage majeur. Le programme PISA vise à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres de l'OCDE, et à élaborer des comparaisons internationales. Inversement, être privé d'éducation sera considéré comme un lourd handicap.

Lumière sur…

L'université de Kyūshū (九州大学, Kyūshū Daigaku), souvent abrégée en Kyudai (九大, Kyūdai), est une université nationale japonaise située à Fukuoka, dans l'île de Kyūshū. Elle a été fondée en 1903 sous la forme d'un collège de médecine avant d'acquérir en 1911 le statut université impériale, et appartient depuis 2004 à l'association des universités nationales du Japon.

L'université compte trois campus principaux répartis à Fukuoka, plus précisément à Ōhashi, à Chikushi, et à Ito. Elle forme quelque 18 743 étudiants, dont 1 713 étrangers, et compte 4 940 personnes travaillant dans des activités liées à la recherche ou à l'enseignement. Elle est structurée en douze facultés pour le 1er cycle et dix-sept pour les cycles suivants. Elle comprend par ailleurs un hôpital, des bibliothèques totalisant un peu plus de quatre millions de titres et un musée.

Autres articles sélectionnés au sein du portail ÉducationL’éducation à travers le monde

International

L'Unesco a adopté au « Forum mondial sur l'éducation, Dakar 2000 », qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise du 26 au 28 avril 2000, un texte intitulé « L'éducation pour tous : tenir nos engagements collectifs », qui prévoit l'engagement des pays participants à parvenir à l'Éducation pour tous d'ici à l'an 2015.

L'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO (IIPE) travaille au renforcement des capacités des pays membres de l’UNESCO afin d'aider au développement des systèmes éducatifs et d’atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous.

Afrique

- Éducation en Algérie

- Éducation au Bénin

- Éducation en République démocratique du Congo

- Éducation en Éthiopie

- Éducation au Mali

- Éducation à Madagascar

- Éducation en Mauritanie

- Éducation au Rwanda

- Éducation au Gabon

- Système éducatif au Tchad

- Système scolaire burundais

Amérique

- Système éducatif des États-Unis

- Éducation au Canada

- Système éducatif québécois

- Mouvement étudiant au Québec

Asie

- Système éducatif au Japon

- Enseignement primaire et secondaire au Cambodge

- Enseignement supérieur au Cambodge

Europe

En Europe, le Processus de Bologne, appelé en France réforme LMD, vise à homogénéiser les intitulés des diplômes universitaires afin de faciliter leur reconnaissance internationale et de favoriser la mise en concurrence des universités. Il ne se substitue cependant pas aux systèmes éducatifs nationaux existants.

Voir les systèmes éducatifs belge, français, allemand, suisse, italien, irlandais, finlandais.

Tous les articles par pays et leurs systèmes éducatifs.Sélection d'articles

Articles de qualité

- Généralités : Expulsion des congrégations (1880)

- Enseignement supérieur : École des arts industriels et des mines, Université de New York, Université Fordham, Histoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris

- Personnalités : Jean-Jacques Rousseau, Monsieur Chouchani, María Jesús San Segundo

Bons articles

- Généralités : Éducation au Mali, Commentaire littéraire au baccalauréat français, Psychologie de l'adolescent, Première guerre des manuels, Guerre scolaire (1907-1914), Épuration de la fonction publique par les républicains

- Enseignement secondaire : Affaire Louis Mailloux, Cité scolaire Augustin-Thierry, Lycée Molière (Paris), Cité scolaire François Ier (Vitry-le-François), Histoire de la cité scolaire Augustin-Thierry, Lycée militaire de Saint-Cyr

- Enseignement supérieur : City College of New York, Dartmouth College, École du Pharo, École polytechnique (France), Observatoire astronomique de l'université de l'Illinois, Université de Bretagne-Sud, Université de Cergy-Pontoise, Université de Douai, Université du Littoral Côte d'Opale, Université de Nîmes, Université Paris VII - Diderot, Université Rennes 2 Haute Bretagne, Université de Heidelberg, Université de Tōkyō, Université de Kyōto, Université du Tōhoku, Université de Kyūshū, Université Waseda

- Personnalités : Hugo Steinhaus, Bernt Michael Holmboe, William Smith Clark, Pierre de Coubertin, Robert Oppenheimer

Image du mois

Personnalités

Pédagogues

- Alain

- Robert Baden-Powell

- Jacques Sevin

- Paul Doncœur

- Édouard Claparède

- Comenius

- Roger Cousinet

- Ovide Decroly

- John Dewey

- Francisco Ferrer

- Adolphe Ferrière

- Célestin Freinet

- Antoine de la Garanderie

- Emile Jaques-Dalcroze

- Georg Kerschensteiner

- Janusz Korczak

- Anton Makarenko

- Jean-Pol Martin

- Maria Montessori

- Robert Owen

- Johann Heinrich Pestalozzi

- Alexander Sutherland Neill

- Fernand Oury

- Paul Robin

- Carl Rogers

- Jean-Jacques Rousseau

- Rudolf Steiner

- Léon Tolstoï

Politiques

Et les autres personnalités liées à l'éducationProjet Éducation

Il existe un projet Wikipédia sur l'Éducation, lancé pour coordonner les efforts sur le domaine de l'éducation et destiné à faciliter les travaux dans ce domaine pour l'ensemble des contributeurs, même occasionnels.

N'hésitez pas à y apporter vos contributions, critiques, commentaires et suggestions...Accès par catégorie aux articles concernant l’éducation

Portails sur l'éducation

- Écoles

- Grandes écoles

- Université

- Universités américaines

- Universités françaises

- Universités japonaises

- Éducation au Québec

| |

| |

Droit de l'éducation |

| |

| |

|

Portails connexes

| Écoles | |

| Grandes écoles | |

| Université | |

| Scoutisme |

Sur Wikimédia

[[Catégorie:Didactique}]]