Comenius

Comenius, né Jan Amos Komenský le à Uherský Brod en margraviat de Moravie et mort le à Amsterdam (Pays-Bas), est un philosophe, grammairien et pédagogue morave.

| Nom de naissance | Jan Amos Komenský |

|---|---|

| Naissance |

Uherský Brod, Margraviat de Moravie |

| Décès |

Amsterdam, Pays-Bas |

| Nationalité | Tchèque |

| Profession |

Philosophe, grammairien, pédagogue |

Membre du mouvement protestant des Frères tchèques, il s'occupa toute sa vie de perfectionner les méthodes d'instruction.

Biographie

Son père était un maître-meunier extrêmement religieux, suivant les doctrines de Jean Hus. Devenu orphelin à douze ans, il intègre à seize ans l'école latine de Přerov où ses professeurs remarquent des aptitudes prometteuses et le protègent. Il s'inscrit en 1611 à l'Université calviniste de Herborn en Allemagne où, sous l'influence des théologiens Johann Piscator et Johann Heinrich Alsted, il s'initie au millénarisme (attente d'un royaume millénaire parfait sur terre). Il soutient en 1612 sa thèse Problemata miscellanea sous la direction de Heinrich Gutberleth[1]. Sa formation philosophique est bien plus marquée par l'étude de la Bible que par l'étude de penseurs hétérodoxes. En 1613, il s'inscrit à la faculté de théologie de l'Université de Heidelberg.

En 1614, il retourne en Moravie où l’Unité des frères de Bohême (hussites) lui confie la direction de l'école de Přerov. Devenu pasteur en 1616, il se voit confier en 1618 la très importante paroisse de Fulnek. Cette même année, il épouse Madeleine Vizovská, de qui il a deux enfants. En 1621, au début de la guerre de Trente Ans, les troupes espagnoles prennent la ville de Fulnek et mettent à prix la vie de son pasteur, Comenius. Celui-ci s'enfuit dans les forêts avoisinantes, abandonnant son épouse alors enceinte et son fils. Il écrit pour sa femme un traité de consolation intitulé Réflexions sur la perfection chrétienne. Madeleine et ses deux enfants meurent de la peste sans avoir revu Comenius. Ayant perdu en quelques mois son pays, sa paroisse, ses travaux et sa famille, il est condamné à l’éternel exil et voyage dans une grande partie de l'Europe.

En 1624, il se remarie avec la fille du pasteur Cyrille, Dorothée. En 1628, il s'établit à Leszno en Pologne. À partir de 1630, il commence à s'intéresser à la pédagogie. Il enseigne le latin à Lissa où il publie son Pansophiae prodromus (1630) et son Janua linguarum reserata (1631), ouvrage qui sera traduit en douze langues européennes ainsi qu'en arabe, en persan et en turc[2]. Il devient un personnage extrêmement en vue, écouté par les catholiques comme par les protestants. En 1638, il est invité par la Suède à dresser un plan d'aménagement des écoles du pays. En 1641, il se rend en Angleterre, où le Parlement l'invite à participer à une commission de réforme de l'éducation, mais le projet n'a pas de suite en raison des troubles politiques qui secouent alors le pays[2]. Le cardinal de Richelieu l'invite - sans succès - en France. Il s'établit un temps en Angleterre, puis en Suède dont il réforma les écoles, sur l'invitation de Louis De Geer. On lui fait même la proposition d'aller diriger dans le Nouveau Monde l'école de Harvard, dans la colonie puritaine du Massachusetts.

De 1651 à 1654, invité par le prince hongrois Sigismund Rákóczi, il réside à Sárospatak, où il tente de mettre en place ses idées pédagogiques.

Espérant la défaite des forces catholiques et de la Maison d'Autriche, il prête foi aux prophéties du tanneur Christophe Kotterus, de Nicolaus Drabicius et de la jeune Christina Poniatovia, une hallucinée de 16 ans qu'il considéra comme sa propre fille. Il recueille leurs prophéties dans Lux in tenebris (1657), dont il envoie un exemplaire à Louis XIV pour l'inviter à se joindre à sa campagne contre les ennemis de Dieu[2].

Il perd sa deuxième épouse et se marie une troisième fois. À Leszno, en Pologne, à la suite d'une attaque des catholiques polonais, Comenius perd sa bibliothèque et tous ses travaux des vingt années précédentes. En 1656, la Hollande, si généreuse envers les réfugiés de l'époque, l'accueille et la ville d'Amsterdam, où il meurt 14 ans plus tard, lui verse une pension de 800 florins. Comenius est enterré non loin de cette ville à Naarden.

Un esprit atypique

Comenius est avant tout un théologien qui s'oppose aux philosophes rationalistes de son époque, notamment Descartes qu'il a rencontré en 1642, ainsi qu'à la conception copernicienne de l'Univers[3]. Il est aux antipodes du courant philosophique des Lumières. Comme le note Claude Mouchet commentant la biographie d'O. Cauly :

« La volonté coménienne d'écrire une pansophie est l'expression de ce désir de refonder un cosmos, au sens aristotélicien, dont l'unité, ébranlée par la nouvelle image du monde que donnent l'astronomie, la physique et la philosophie cartésienne, sera refondée. La pansophie permettra précisément de redonner du monde l'image d'une totalité ordonnée, dont l'homme, lui-même à l'image de Dieu, est le centre par analogie avec l'ordre éternel dont la nature est le modèle [4]. »

Les philosophes de son époque le rejettent comme un métaphysicien d'arrière-garde. Ainsi, le philosophe et historien Pierre Bayle est très critique à son égard : « La reformation des Ecoles ne fut pas son principal entêtement: il se coiffa encore plus de prophéties, de révolutions, de ruines de l'Antechrist, de regne de mille ans & de semblables morceaux d'un dangereux Fanatisme[5]. » L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ne lui fera pas l'honneur d'un article.

Pourtant, par sa pensée utopique et « sa modernité paradoxale[6] », Comenius aura préparé le monde protestant à accepter le rationalisme plutôt antichrétien des Lumières. Il est souvent considéré aujourd'hui comme le père de l'éducation moderne. Pour Jules Michelet, il serait le Galilée de l'éducation[7], mais il s'est intéressé à celle-ci « en théologien et non en pédagogue[8] ». Il est aussi considéré comme l'inspirateur de la franc-maçonnerie.

Comenius, héritier spirituel de Johann Valentin Andreae et porte-parole des Rose-Croix, se chargera de jeter les bases du mondialisme entendu dans son sens moderne, en projetant un dessein de société élargie à tous les peuples, un véritable plan d'œcuménisme politique à même de s'approprier toute valeur politico-religieuse au moyen d'une réforme universelle de la société humaine. Jean Piaget présente ainsi les fins que Comenius entendait poursuivre à travers son programme :

- unification et propagation du savoir grâce à un système scolaire perfectionné placé sous la direction d'une sorte d'académie internationale;

- coordination politique par une direction d'institutions internationales ayant pour but le maintien de la paix entre les peuples;

- réconciliation des Églises sous le signe d'un christianisme tolérant[9].

Un tel programme fait de lui « un grand ancêtre spirituel » de l'UNESCO[10].

Le père de la pédagogie moderne

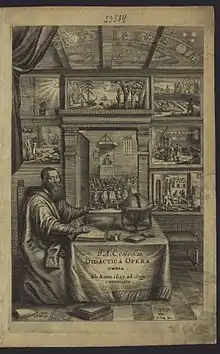

Pour Comenius, la réforme de l’éducation est l’unique remède à la profonde crise culturelle que traverse l’Europe à l’époque de la guerre de Trente Ans. Cette réflexion a des racines religieuses. En plaidant pour une démocratisation de l’éducation, Comenius se fait l’héritier du message égalitaire du christianisme : puisque chaque être humain est une image de Dieu, chaque être humain mérite d’être éduqué. De plus – et c’est là l’une des revendications de la Réforme tchèque – une population qui reçoit une éducation peut accéder directement aux textes sacrés et se rapprocher ainsi de Dieu. Lors de l’édition de ses Œuvres didactiques complètes (1657) il donne une interprétation « typographique » de ce projet : l'éducation vise la multiplication des « livres-vivants » que sont les jeunes gens, reflétant de mieux en mieux le « livre-monde » : de même que l’imprimerie permet de diffuser le savoir, l’école, organisée comme un atelier typographique, permettra d’imprimer la sagesse dans les esprits avec rapidité, richesse et élégance[11].

Ainsi, « tout doit être enseigné à tout le monde, sans distinction de richesse, de religion ou de sexe ». Cette dimension universaliste de la pensée de Comenius, contenue dans le concept de pansophia, ou sagesse universelle, est son aspect le plus ambitieux. À une époque où l’infériorité des femmes est communément admise, Comenius affirme que les filles ont les mêmes capacités intellectuelles que les garçons ; il plaide aussi pour une meilleure prise en charge des élèves en difficulté. Du reste, la pensée de Comenius découle pour partie de sa propre enfance : orphelin, il doit son ascension non pas à sa situation sociale, mais à l’éducation.

Affirmer que « tout doit être enseigné » ne signifie toutefois pas que les élèves doivent tout apprendre. Dans Prodromus pansophiae, Comenius raille les efforts des encyclopédistes, dont il juge absurde la façon de présenter les connaissances comme une chaîne d’éléments juxtaposés plutôt que comme un tout. Il s’agit plutôt d’apprendre à bien penser ; les élèves doivent ainsi mémoriser le moins possible.

Pour Comenius, le système éducatif devrait non seulement s’attacher aux activités de la pensée et de la raison (ratio), mais aussi au travail manuel (operatio), dont il affirme qu’il n’est en aucun cas honteux. Il considère que les écoles devraient montrer moins d’intérêt pour l’enseignement du latin, et bien plus d’intérêt pour des matières comme la géographie, l’histoire ou la biologie. Il insiste particulièrement sur l’importance de l’éducation artistique ; il juge que l’art doit être rendu accessible à tous. C’est ainsi qu’en musicologue avisé, il plaide pour la généralisation de l’enseignement de la musique à tous les niveaux scolaires.

Pour concrétiser la « sagesse universelle », Comenius conçoit un système d’éducation rationalisé, unique pour les deux sexes, et composé de quatre degrés : l’école maternelle pour les plus petits (une idée qu’il développe tout particulièrement), l’école publique pour les enfants, l’école secondaire pour les adolescents et les académies pour les plus âgés. En outre, Comenius considère que l’éducation est un processus qui doit durer toute la vie et que le monde entier est une école.

Selon Jean Piaget, « il est incontestable qu’on peut considérer Comenius comme l’un des précurseurs de l’idée génétique, en psychologie du développement, et comme le fondateur d’une didactique progressive différenciée en fonction des paliers de ce développement[12]. »

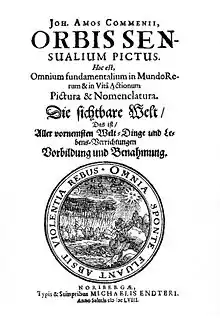

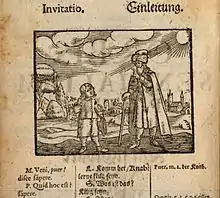

Ce qui fait de Comenius un des pionniers de la pédagogie moderne, c’est sa réflexion sur la manière d’enseigner, et en particulier l’idée que l’enseignant se doit d’éveiller l’intérêt de l’élève. Pour ce faire, Comenius préconise l’utilisation d’images. C’est ainsi que son manuel Orbis sensualium Pictus (1659) a pour ambition d’apprendre le latin aux enfants par association d’un mot à une image. Comenius défend aussi le rôle des jeux, en particulier des jeux de groupe ; selon lui, il n’existe rien de tel qu’apprendre en s’amusant. L’enseignant doit aussi encourager la participation des élèves. Parallèlement, la pratique de la punition corporelle est vigoureusement déconseillée. Selon Comenius, l'élève n'a pas besoin de la contrainte pour apprendre car c'est un désir naturel.

Dans sa Didactica magna, il propose l'établissement de collèges où seraient formés les futurs enseignants.

Enseignement des langues

Comenius est surtout connu par le petit ouvrage intitulé Janua linguarum reserata ou la Clé des langues (Lesna, 1631) : il y a rassemblé en 1 000 phrases tous les mots usuels, de manière à donner à la fois, en un temps très court, la connaissance des mots et celle des choses. Cet ouvrage eut un succès prodigieux ; il fut souvent réimprimé et fut traduit dans de très nombreuses langues.

Comenius a complété cet ouvrage avec divers livres : Orbis sensualium pictus (en), Nuremberg; Grammatica janualis et Lexicon januale, recueils où tous les radicaux sont réunis en phrases suivies.

Ses traités les plus importants ont été réunis sous le titre d'Opera didactica, Amsterdam, 1657.

Il a souhaité comme Descartes l'instauration d'une langue auxiliaire commune. Une langue commune est nécessaire pour le monde. Elle doit être "entièrement nouvelle" et "plus facile que toutes les langues".

Comenius a en outre écrit sur l'histoire, la religion, la philosophie. Quelques-uns de ses ouvrages sont écrits en langue tchèque plutôt que dans la langue savante qu'était alors le latin.

Œuvres de Comenius

- Problemata miscellanea, 1612 - un traité philosophique

- Grammaticae facilioris praecepta (Préceptes d'une Grammaire plus facile), 1616 - manuel de grammaire, aujourd’hui perdu

- Divadlo veškerenstva věcí (Théâtre de l'universalité des choses), 1616 - un projet incomplet en vue de la première encyclopédie tchèque

- Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, 1617-1618 - un manifeste contre le pape

- Listové do nebe, 1619 - une critique de l’injustice sociale

- O poezii české (De la poésie tchèque), 1620 - manuel de poésie tchèque

- Přemyšlování o dokonalosti (Réflexions sur la perfection), 1622 - une œuvre dédiée à sa femme

- Nedobytelný hrad jméno Hospodinovo, 1622

- Truchlivý (Triste), 1622-1651

- Labyrint světa a ráj srdce (Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur), 1623-1631

- O sirobě, 1624

- Přes boží, 1624

- Centrum securitatis čili hlubina bezpečnosti, 1625

- Carte de Moravie, 1627, Amsterdam

- Česká didaktika (Didactique tchèque), 1627-1632 - Cette œuvre pédagogique fondatrice sera traduite en latin sous le titre Didactica magna en 1638. Sera repris dans le recueil de 1657.

- Informatorium školy materské, 1630 - sur l’éducation des jeunes enfants dans des écoles maternelles

- Ianua linguarum reserata (La porte ouverte sur les langues), 1631 - manuel de latin

- Navržení krátké o obnově škol v království českém (Brèves propositions pour la réforme des écoles du Royaume de Bohême), 1632 - proposition de réforme du système scolaire de Bohême

- Haggaeus redivivus, 1632 - critique de l'oppression de la société et des Habsbourg

- Pozoun milostivého léta, 1632 - exprime l'espoir d'un retour prochain en Bohème

- Vestibulum, 1633 - manuel de latin, plus accessible que Ianua linguarum reserata

- Physicae synopsis, 1633, Leipzig - manuel de physique

- Conatuum Comenianorum praeludia, 1637, Oxford

- Prodromus pansophiae (Prélude à la sagesse universelle), 1639, Londres

- Via lucis (La voie de la lumière), 1642 et 1668 - opinions sur l'éducation et le système scolaire

- Pansophiae diatyposis, 1643, Danzig (En ligne)

- Methodus linguarum novissima, 1649 - manuel de langues

- Historia persecutionum Ecclesiae Slavonicae, 1647 - demande aux Protestants européens d’aider les Tchèques

- Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské, 1650 - déception du fait de la paix de Westphalie

- Rebita Laucus, 1650

- Independentia aeternarum confusionum origo, 1650

- Schola pansophica (L'école pansophique), 1651

- Sermo secretus Nathanis ad Davidem, 1651 - demande au prince hongrois Sigismund Rákóczi de combattre les Habsbourg

- Gentis felicitas, 1659, Amsterdam - exhortation à combattre les Habsbourg

- Schola ludus, 1654

- Panegyricus Carolo Gustavo (Panégyrique de Charles Gustave), 1655 - demande au roi de Suède de réformer la Pologne

- Opera didactica omnia (Œuvres didactiques complètes) (1657) - un recueil de ses écrits pédagogiques

- Lux in tenebris (La Lumière dans les ténèbres), 1657

- Orbis sensualium pictus, 1658, Nuremberg - imagier pour l'apprentissage du latin (En ligne)

- Kancionál, 1659 - un recueil de chants religieux

- Ecclesiae Slavonicae brevis historiola, 1660, Amsterdam - une histoire de l'Église slave

- De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1662 - son œuvre la plus imposante, une œuvre philosophique divisée en 7 parties, dont 4 inachevées

- Lux e tenebris, 1665 - complète Lux in tenebris

- Clamores Eliae, 1665-1670 - idées sur l'amélioration du monde et la coopération internationale

- Angelus pacis (L'Ange de la paix), 1667 - exhortation à la paix

- Unum necessarium, 1668 - une sorte de testament philosophique

- Continuatio admonitionis fraternae, 1669 - polémique

Éditions récentes

- La Grande didactique ou l'art universel de tout enseigner à tous (1627-1632), trad. de Marie-Françoise Bosquet-Frigout, Dominique Saget, Bernard Jolibert. 2 e éd. revue et corrigée. Klincksieck, 2002. (Philosophie de l'éducation ; 9). (ISBN 2-252-03407-6).

- Novissima linguarum methodus. La toute nouvelle méthode des langues, éd. et trad. par Honoré Jean, sous la dir. de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire Le Brun-Gouanvic. Genève, Droz, 2005. (Langue et cultures ; 37). (ISBN 2-600-00979-5).

- Art et enseignement de la prédication. Manuel d'homilétique de l'Unité des Frères tchèques et moraves, éd. et trad. par Daniel S. Larangé. L'Harmattan, 2006. (ISBN 2-296-00513-6).

- Le Labyrinthe du monde et le paradis du cœur, trad. par Xavier Galmiche. Desclée, 1991. (ISBN 2-7189-0560-3).

- Le Labyrinthe du monde et le paradis du cœur, éd. et trad. par Christian Fleischl. Ottawa, eBooksLib, 2005. (ISBN 1-4121-0472-6).

- L'Unique Nécessaire, éd. et trad. par Christian Fleischl. L'Harmattan, 2009. (ISBN 978-2-296-09544-1).

- La Typographie vivante, éd. critique par P. Billouet, à partir d'une trad. par C. Commiot et P. Billouet. Honoré Champion, 2014.

Bibliographie

- Jean Bédard, philosophe, Comenius ou l'art sacré de l'éducation roman, JC Lattès, 2002.

- Jean-Antoine Caravolas, Les Français et Jan Amos Comenius, Honoré Champion, 2016.

- Olivier Cauly, Comenius. éditions du Félin, 1995. (ISBN 978-2-86645-207-0)

- Marie Chatardová, Comenius : le 'Galilée de l'éducation' , Soleo : magazine de l'Agence Europe-Éducation-Formation France no 27 () - p. 16–17.

- Jean Château (dir.), Les Grands Pédagogues, PUF, 1956, p. 109-124 (par J.-B. Piobetta).

- Marcelle Denis, Comenius. PUF, 1994. (Pédadogues. Pédagogies). (ISBN 2-13-045819-X).

- Étienne Krotky, Former l'homme - L'Éducation selon Comenius. Publications de la Sorbonne, 1996

- Jean Houssaye (dir.), Premiers pédagogues. De l'Antiquité à la Renaissance, Issy-les-Moulineaux, 2002, p. 366-394 (par Helmut Heiland).

- Daniel S. Larangé, La Parole de Dieu en Bohême et Moravie : La tradition de la prédication de Jan Hus à Jan Amos Comenius, Paris, L'Harmattan, coll. « Religions & spiritualité », [détail de l’édition] (ISBN 978-2-296-06552-9).

- Claude Mouchet, « Notes critiques: Cauly (Olivier). Comenius, Paris: Éditions du Félin, 1995 », Histoire de l'éducation, no 77, , p. 86-93 (lire en ligne)

- Jean Piaget, « Jan Amos Comenius », Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, UNESCO, vol. XXIII, n° 1/2, , p. 175-99 (lire en ligne)

- Jacques Prévot, L'Utopie éducative. Coménius. Belin, 1981. (ISBN 2-7011-0357-6).

- Jean de Viguerie, Les Pédagogues, Paris, Le Cerf, 2011.

Postérité

Sa date de naissance est commémorée en République tchèque et en Slovaquie par la Journée des professeurs.

Les billets de 200 couronnes en République tchèque sont à son effigie.

L'Université Comenius de Bratislava (capitale de Slovaquie) porte son nom.

Le projet Comenius, un programme d'échange entre enseignants mais aussi élèves européens, allant de la maternelle au secondaire et patronné par l'Union européenne, porte son nom.

Références

- Olivier Cauly, Comenius, Paris, Éditions du Félin, , 346 p. (ISBN 9782402044509, lire en ligne).

- Encyclopaedia Britannica, Article "Comenius"

- Mouchet, p. 90.

- Mouchet, p. 91-92.

- Pierre Bayle, Dictionaire historique et critique, I, 2, p. 884

- Mouchet, p. 89.

- Jules Michelet, Nos fils (1870), Paris, Slatkine, 1980, p. 174-176.

- Mouchet, p. 93.

- Piaget, p. 13.

- Piaget, p. 14.

- Comenius, La Typographie vivante., Paris, Honoré Champion, 2014.

- Piaget, p. 4.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Bridgeman Art Library

- (en) British Museum

- (en) ECARTICO

- (en) National Portrait Gallery

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biografisch Portaal van Nederland

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Oxford Dictionary of National Biography

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- Jan Amos Comenius: biographie, bibliographie et articles par Daniel S. Larangé & Bohemica.

- Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur - John Amos Komensky(BnF).

- Coménius in Dictionnaire Ferdinand Buisson

- (fr) Jean Piaget, « JAN AMOS COMENIUS (1592-1670) », UNESCO, Bureau international d'éducation, (consulté le )

Source partielle

Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Comenius » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource)