Conjuration de Catilina

La conjuration de Catilina est un complot politique visant la prise du pouvoir à Rome en par le sénateur Lucius Sergius Catilina.

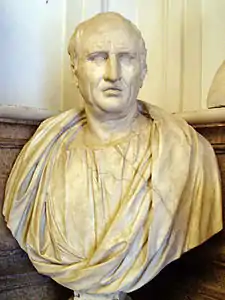

Devenue la capitale d'un empire en croissance rapide, la Ville est alors depuis longtemps à l’abri d’une attaque ennemie, mais depuis la guerre sociale (de 91 à 88 av. J.-C.), elle doit faire face à de nombreux troubles qui mettent à mal les institutions de la République romaine et sa population. Le complot ourdi par Catilina et ses partisans ne ressemble pourtant à rien de ce que la République romaine a connu jusqu'alors. Déçu par un double échec lors de l'élection au consulat, Catilina organise secrètement une conjuration qui vise à éliminer une partie de l'élite politique romaine et à s'emparer du pouvoir politique suprême, en s'appuyant sur les frustrations d'une partie de la nobilitas romaine et de certains notables italiens. Sur sa route, le conspirateur voit ses visées contrecarrées par la détermination du consul Cicéron, dont le mandat touche à sa fin au moment des faits.

En bon orateur, Cicéron dénonce Catilina publiquement et avec virulence, puis conduit la contre-offensive militaire qui met finalement la conjuration en déroute. Catilina meurt au combat au début 62, tandis que Cicéron, salué du titre de « Pater patriæ », connaît d'abord la gloire, pour avoir sauvé la République, avant que cette même affaire ne le contraigne à l'exil en 58.

Mais le sursaut républicain est de courte durée : en 60 déjà se forme — secrètement — le premier triumvirat entre Jules César, Crassus et Pompée.

L'épisode est resté célèbre en raison de sa postérité littéraire : Cicéron en a laissé quatre fameux discours politiques, les Catilinaires, et l'historien romain Salluste en a également rendu compte dans un de ses ouvrages, La Conjuration de Catilina.

Généralisation du mécontentement

Contexte politique

En 82 av. J.-C., au terme de la seconde guerre civile entre Marius et Sylla, la Lex Valeria confère la dictature à ce dernier, ce qui entraîne l'Italie dans de nouveaux troubles sociaux et politiques. En effet, afin de récompenser ses vétérans, Sylla décide de leur octroyer des terres non pas prises sur l'ennemi mais confisquées à des citoyens romains (l’ager publicus)[M 1], bien souvent des partisans de son adversaire Caius Marius[M 2]. Environ 80 000 vétérans[M 3] bénéficient de ces mesures, créant une masse de paysans et de propriétaires aigris par cette spoliation. De plus, de nombreux nobles touchés par les proscriptions proclamées par Sylla en 81 et qui ne peuvent donc briguer aucune magistrature se rebiffent de plus en plus vivement contre ce qu'ils estiment être une injustice, en particulier en Étrurie. Enfin, Sylla, le premier, montre que le pouvoir d'un « homme fort » est non seulement possible, mais peut-être aussi nécessaire à la survie de Rome.

C'est bien souvent dans la rue que se règlent les différends politiques. Par exemple, Lépide, consul en 78, voulut rappeler les exilés de la précédente guerre civile et rendre aux paysans des terres confisquées et données aux vétérans de Sylla, ce qui provoque l'opposition du Sénat. L'affaire se résout par les armes. Lépide est rapidement battu en 77 par Pompée et meurt peu après, mais l'un de ses lieutenants, s'enfuit en Espagne où il rejoint le contre-gouvernement de Quintus Sertorius qui n'est définitivement vaincu qu'en 72[M 4]. La guerre civile est terminée, mais elle laisse des traces profondes.

Quant au Sénat de la République romaine[Note 1], sans être discrédité, il voit son aura affaiblie par les accusations de corruption à l'encontre de tribunaux contrôlés par les sénateurs[M 5] (en 70, 64 sénateurs sont marqués d'infamie[M 6]), ou par les difficultés qu'il éprouve à résoudre les crises extérieures. Incapable de mettre fin à la piraterie en Méditerranée, il confie en 67 à Pompée l’imperium consulaire de trois ans pour y remédier (Lex Gabinia). Pompée se voit ainsi attribuer un commandement militaire extraordinaire[M 7] : le commandement suprême en mer et jusqu'à 70 km à l'intérieur des côtes, une armée de 20 légions, 500 navires, le droit de choisir ses légats, etc.[M 8] À la fin de l'été 67, la piraterie est éliminée[M 7] après une campagne éclair[M 8] - [Note 2]. Par ailleurs, le départ de Pompée en campagne coïncide avec une baisse d'influence de la plèbe[S 1].

Difficultés économiques

À la crise politique s'ajoutent les problèmes économiques qui accablent Rome depuis 67 av. J.-C., à cause du coût de la troisième guerre de Mithridate et de celle contre les pirates. Un bon nombre des vétérans syllaniens, n'ayant pas les moyens d'exploiter leurs terres ou de payer leurs impôts, tentent désespérément de les revendre[M 9]. Mais la situation politique ayant changé depuis leur obtention, elles sont désormais considérées comme illégales et les repreneurs ne se pressent pas pour les acquérir. D'où un prix de vente bas, qui ruine une partie des vendeurs, prêts désormais à suivre n'importe qui leur promettant d'améliorer leur condition[M 10].

Le développement des latifundia, de grandes exploitations à la culture souvent spéculative, employant des esclaves, ainsi que la concurrence des blés étrangers moins chers (notamment égyptiens), et enfin les ravages causés par des guerres civiles comme la révolte servile menée par Spartacus entre 73 et 71, sont les principales causes de la crise agraire.

Face à ces problèmes, Rome ne peut pas grand chose. La guerre coûte cher et ralentit aussi le commerce avec l'Orient : cela se traduit par une baisse importante des revenus d'une partie de la population, et incite les créanciers à réclamer leur argent à des débiteurs, pris à la gorge, ce qui augmente les tensions. Les nobles sont aussi touchés par une crise, qui affaiblit encore plus certains d'entre eux, déjà ruinés depuis longtemps par leur goût du luxe. C'est l'un d'entre eux qui va se faire remarquer en 63.

Catilina : un personnage controversé

Né en dans la gens patricienne Sergia[S 2], Lucius Sergius Catilina compte dans sa famille un héros de la deuxième guerre punique, un arrière-grand-père blessé 24 fois à la guerre, et, selon la légende, un des compagnons d'Énée[1]. Mais ni ces exploits anciens ni cette origine prestigieuse n'ont profité à Catilina, «patricien déchu», par appauvrissement et effacement politique de sa famille[2]. D'où chez Catilina, une certaine volonté de remettre en valeur sa position sociale.

Son carriérisme est servi par la grande capacité d'attraction qu'il exerce sur les gens, en particulier sur les jeunes de familles ruinées et aux mœurs parfois douteuses[S 3]. Il les séduit par son énergie, sa hardiesse et sa résolution, et ces derniers forment autour de lui une sorte de garde d'honneur. Il sert Gnæus Pompeius Strabo durant la guerre sociale, puis soutient Sylla lors de sa dictature. Ce dernier était connu pour les largesses qu'il accordait à ses partisans ; il effectua pour lui-même des exécutions restées dans les mémoires par leur cruauté, dans le but de s'enrichir, fortune qu'il dilapide très vite. Toutefois, Catilina garde d'honorables amitiés, échappe aux purges du Sénat de 70 ainsi qu'à quelques procès subis par des personnes moins élevées socialement.

Poursuivant son cursus honorum, il obtient la charge de préteur (magistrat chargé des questions judiciaires) de la province d'Afrique en 68 durant deux ans, jusqu'à ce que ses administrés décident de porter plainte au Sénat l'accusant de concussion. Il est finalement acquitté en 64, grâce à l'appui des optimates (aristocrates) et par corruption. Mais cette affaire l'empêche de se porter candidat au consulat pour la même année. Il décide alors de fomenter — ou simplement d'y prendre part, on ne sait trop, car l'affaire connaît un épilogue discret — une première conjuration[S 4] dont l'objectif est d'assassiner les consuls en place pour les remplacer par Catilina et un de ses compagnons.

Ce premier complot, bâclé, est un échec, mais tous les conspirateurs en sortent sans encombre.

Salluste laisse de Catilina le portrait d'un chef de bande démagogue et populiste, plutôt que celui d'un politicien. L'historien romain lui prête aussi un lourd passé criminel[S 5] : «inceste» avec la vestale Fabia (demi-sœur de Terentia, la femme de Cicéron[M 11], puis de Salluste lui-même), assassinat de son propre fils déjà adulte, qui posait des problèmes à Aurelia Orestilla[S 6] pour favoriser son mariage avec cette dernière, etc. Il se fait même l'écho d'une rumeur : au moment de faire prêter serment aux conjurés, Catilina aurait fait circuler des coupes de sang humain et de vin auxquelles tous doivent boire pour garantir leur fidélité[S 7].

Plutarque dresse un tableau encore plus noir : il accuse Catilina d'inceste avec sa propre fille, du meurtre de son frère (qu'il fait passer sur la liste des proscrits pour couvrir son crime), et enfin d'avoir tué et mangé un homme lors du serment des conjurés[3].

La première conjuration ou le complot de Crassus

En 66 lors de l’élection des consul pour l'année 65, Publius Cornelius Sylla,et Publius Autronius Paetus sont destitués du futur consulat pour brigue illicite en raison de la "Lex Calpurnia de ambitu". Ils sont remplacés par leurs accusateurs Lucius Aurelius Cott et Lucius Manlius Torquatus.

Furieux Crassus riposte en organisant un premier complot dans lequel figure César ainsi que Catilina. Mais le secret du complot ne demeure pas, le Sénat renforce la protection des consuls et la mort de Piso en Espagne ( qui devait rallier les deux Espagnes et permettre un second plan de main mise en Afrique) met un arrêt brutal a toute tentative. César prudent se retire, la conspiration se dissipe en silence[4].

La conjuration de Catilina

En 64, Catilina échoue à l'élection consulaire de 64 pour l'année 63, contre Marcus Tullius Cicero. Il forme alors une cabale bien mieux organisée, dans le but de renverser le pouvoir en place[S 8] - [M 12]. Le moment semble bien choisi : le pays est tranquille et ne semble se méfier de rien, et Pompée est absent de Rome[S 9], guerroyant à l'autre bout du monde contre Mithridate[M 10].

Identité des conjurés

Salluste donne la liste nominative des principaux conspirateurs[S 10], souvent issus de grandes familles, mais de réputation jugée plus que douteuse[M 13], et ajoute « Faisaient encore partie du complot, mais un peu plus secrètement, un certain nombre de nobles qu'entraînait plutôt l'espérance du pouvoir que la misère ou quelque autre besoin ». Crassus est à l'époque soupçonné de soutenir la conjuration en sous-main[M 14].

Sénateurs

- Publius Cornelius Lentulus Sura, « l'endormi » selon Cicéron, consul en -71, puis exclu du Sénat pour inconduite et débauche[5], préteur cette année[M 9] - [M 13].

- Publius Autronius Pætus

- Lucius Cassius Longinus, un compétiteur politique malheureux de Cicéron[M 14]

- Caius Cornelius Cethegus

- P. et Serv. Sulla (fils de Servius)

- L. Vargunteius, chassé du Sénat pour corruption[M 14]

- Q. Annius

- M. Porcius Læca, dont la maison sert de lieu de rencontre des conspirateurs[6] - [M 14]

- L. Calpurnius Bestia, tribun de la plèbe[M 9]

- Quintus Curius.

De rang équestre

- M. Fulvius Nobilior

- L. Statilius

- P. Gabinius Capito

- C. Cornelius

- « enfin beaucoup de nobles citoyens des colonies et des municipes ». Pierre Grimal note que quelques personnalités romaines n'auraient pas suffi, et que Catilina avait recruté une véritable armée de mécontents dans la bourgeoisie des villes italiennes[M 9].

Les conjurés se trahissent

Toutefois, avant l'épreuve de force, Catilina cherche à se montrer respectueux des lois, et tente de s'emparer du pouvoir légalement : les Romains tiennent la royauté en horreur et utiliser les moyens légaux pour arriver à ses fins faciliterait grandement sa tâche. Toutefois, la campagne est d'une rare violence verbale, Catilina inquiète par ses propos menaçants, et des rumeurs circulent dans la Ville au sujet des discussions tenues lors de ses réunions politiques.

Cicéron manœuvre pour repousser les échéances du vote, mais il faut bien qu’il ait lieu[Note 3] : finalement, Catilina essuie une nouvelle défaite. La déception de perdre les élections consulaires pour la deuxième fois le pousse à chercher à obtenir de l'autorité d’une manière radicale.

Le doute plane à la suite des contestations du jurisconsulte Servius Sulpicius Rufus sur la légalité de l’élection à la distinction consulaire de Lucius Licinius Murena[7], un lieutenant de Pompée dont Catilina est le compétiteur malheureux et qu'il soupçonne d’avoir corrompu des électeurs pour parvenir à ses fins[M 15]. Cependant, grâce à l’intervention de Cicéron, qui arrive à convaincre les sénateurs que les troubles politiques sont trop graves pour permettre la vacance d’un poste de consul[8], Murena se voit confirmé dans ses fonctions de consul designatus, avec Decimus Iunius Silanus. Catilina réagit violemment et radicalise son mouvement : il demande à ses conjurés, dont Manlius, un centurion installé en Étrurie, de se tenir prêt à lever des troupes, en particulier parmi les vétérans de Sylla[M 16].

Le secret est mal gardé ; les conjurés ne se sentent pas menacés — Catilina se vante d'avoir des soutiens dans de nombreuses provinces, et certains ne craignent pas de révéler le complot à des tiers. Le 21 octobre 63, la conjuration est connue de plusieurs sénateurs, dont Crassus[9], Cicéron et les consuls désignés Silenus et Murena, qui ont été prévenus du danger par Fulvia, maîtresse de l’un des conjurés, Quintus Curius. Celui-ci, rayé du Sénat pour infamie, connaît quelques revers de fortune, trahit le secret de la conjuration pour convaincre sa maîtresse de rester avec lui, et lui promet monts et merveilles[S 11].

Selon Salluste, c'est cette révélation qui permet à Cicéron, homo novus, d'accéder au consulat[S 11]. Mis au courant, le Sénat, malgré son incrédulité, commence à prendre la mesure du danger qui guette, mais tergiverse[M 17], car il ignore encore exactement qui est le meneur de la révolte[M 18]. Les deux consuls en exercice, Cicéron et Caius Antonius Hybrida, sont toutefois investis des pleins pouvoirs par le senatus consultum ultimum[M 19] ; Cicéron décrète l'état d’urgence. Cette mesure est prématurée, puisque les conjurés ne se soulèvent qu'au nord de Rome (et non dans la Ville elle-même). Cicéron se persuade que la mobilisation de quelques troupes saura arrêter les conjurés[M 20].

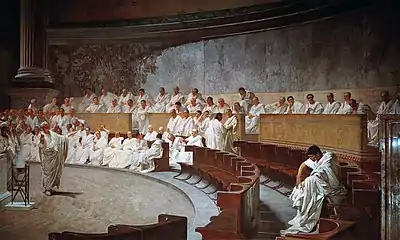

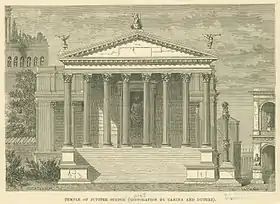

Première Catilinaire

Le 8 novembre 63 av. J.-C., Cicéron fait une déclaration en plein Sénat, qu'il a réuni par sécurité au temple de Jupiter Stator[M 18] - [M 21]. Peut-être dans l'espoir d'apaiser les craintes, ou celui de se défendre des soupçons nourris contre lui, Catilina fait alors une apparition dans l'assemblée. Ce qui donne à Cicéron l'occasion de tenir l'un de ses plus célèbres discours, la première Catilinaire[M 22].

« Alors le consul M. Tullius, sous le coup de la colère, ou de la crainte que lui causait la présence de Catilina, prononça un discours aussi brillant qu'utile à la République, discours qu'il rédigea et publia par la suite[Note 4]. »

— Salluste, La Conjuration de Catilina, chapitre XXXI[S 12].

Cicéron révèle alors que Catilina prépare un soulèvement en Étrurie. Il ajoute que, pendant la nuit qui précède, des conjurés ont tenté de l'assassiner à son domicile[S 13]. Il parvient à convaincre le Sénat de prendre des mesures. Mais Cicéron craint que Rome ne soit prise de troubles. Il semble en effet que Catilina ait joui d'une certaine sympathie parmi la plèbe, qui voit assez favorablement son entreprise[S 14]. On promet une récompense de 200 000 sesterces pour un homme libre, ou l'émancipation et 100 000 sesterces pour un esclave, à toute personne pouvant révéler les détails du complot[S 15] et l'on renforce les postes de garde à l'entrée de la Ville[S 12]. Cependant, les rumeurs liées à la révélation du complot inquiètent beaucoup l'opinion[S 16].

Catilina interrompt Cicéron par trois fois, puis tente alors de se défendre en mettant en cause l'origine sociale de ce dernier, « un citoyen de rencontre », auquel il oppose l'ancienneté et la noblesse de sa famille, mais sa protestation est maladroite et déclenche le brouhaha : on le traite de « parricide » et d'« ennemi public ». Il est contraint de quitter précipitamment l'assemblée sous les clameurs, non sans avoir menacé les sénateurs au passage : « Puisque je suis traqué par mes ennemis qui veulent me précipiter dans l'abîme, j'éteindrai sous les ruines l'incendie qui me menace[S 17] ». Conscient de la précarité de sa situation, il quitte Rome le soir même et rejoint le camp de Manlius, où il tente d'accélérer les opérations.

Deuxième Catilinaire

La deuxième Catilinaire est prononcée dès le lendemain au Forum, devant le peuple. Après la fuite de Catilina, Cicéron tente de justifier sa décision de l'avoir laissé quitter librement la ville, et non de l'avoir exilé, comme certains lui en font le reproche[10], et tente de rassurer la population[M 23].

Troisième Catilinaire

L'affaire des Allobroges[M 15] démontre que Catilina a des alliés dans Rome même. Des délégués gaulois sont en effet venus à Rome pour se plaindre des conditions économiques de leur province, et de la cupidité de leurs magistrats[S 18], et les conjurés, faisant feu de tout bois, tentent de se rallier tous les mécontents, même des Gaulois. Contactés, les Allobroges hésitent sur le parti à prendre, puis choisissent le pouvoir en place[S 19].

Manipulés par Cicéron, ils obtiennent des conjurés de précieuses informations. Ils exigent même une lettre d'intention signée des conjurés, qui tombent sans se méfier dans le piège[S 20]. Interceptés à leur départ de Rome, les Allobroges remettent cette lettre au Sénat. Le Sénat n'a plus alors qu'à cueillir les partisans du coup d'État.

La conspiration met au jour un véritable plan «terroriste» pour prendre le pouvoir : plusieurs personnalités nommément désignées, dont Cicéron, doivent être assassinées, une douzaine de quartiers incendiés[S 21], les conjurés espérant profiter de la confusion provoquée par ces actions. La révélation du plan retourne la plèbe, qui fait alors bloc autour du pouvoir[S 22]. Commence alors l'enquête du Sénat. Les conspirateurs, confondus par les nombreuses preuves qu'ils ont laissées, sont rapidement démasqués.

Cinq conspirateurs, Statilius, Ceparius, Aulus Gabinius, Cethegus et Publius Cornelius Lentulus Sura, sont alors arrêtés et s'apprêtent à comparaître devant le Sénat. Mais bien qu'en état d'arrestation, ils tentent encore de provoquer le soulèvement[M 24]. Dès le 2 décembre, les principaux membres, sauf Catilina, sont hors d’état de nuire, et retenus à Rome dans des résidences de clients ou de membres de leur famille, en attendant leur jugement.

Épilogue

Quatrième Catilinaire

Le , aux nones de décembre, les conjurés sont condamnés à mort après un débat au Sénat, dont Salluste a retracé les arguments.

Les jours qui ont précédé le 5 décembre ont été mouvementés, car de nombreux délateurs se sont spontanément présentés pour obtenir des parts de confiscation des accusés et ont même accusé quelques hommes de plus d’avoir participé à la conjuration. Parmi eux, Crassus[S 23] et Jules César[S 24], car leur complaisance envers les populares fait croire que la cause des opprimés et des mécontents, que défend Catilina, est la leur. Il est possible que les deux hommes aient regardé la conjuration sans trop d‘inquiétude, mais il paraît improbable qu’ils se soient rangés derrière Catilina dans une entreprise hasardeuse, qui ne coïncidait pas avec leurs intérêts, puisque Crassus possédait de nombreuses richesses, et que Jules César était une puissance montante (il venait d’être désigné préteur pour 62)[11] - [Note 5].

Cicéron interroge l'assemblée sénatoriale : « Quels châtiments décidez-vous ? »[M 24]. Silanus, le consul désigné, parle le premier et réclame la peine de mort[S 25]. Jules César prend alors la parole[S 26]. Au terme d'un long plaidoyer, il propose de les emprisonner à perpétuité dans les municipes d’Italie, plutôt que de les condamner à une peine illégale. La mort des condamnés serait de toute façon plus douce que la prison et pourrait donner naissance à la volonté de vengeance de certains. Le doute est semé parmi les sénateurs[S 27].

C’est l’intervention de Caton le Jeune, un optimas qui prône des valeurs conservatrices, qui scelle le sort des conjurés. Pour lui, la mort est la seule solution, car les municipes ne sont pas sûrs, du moins pas plus que Rome, et il est possible que les accusés ne fassent pas leur peine entière. De plus, la seule solution légale serait de les exiler, mais ce serait leur permettre de rejoindre l’Étrurie, où le soulèvement continue, et de grossir les rangs de Catilina.

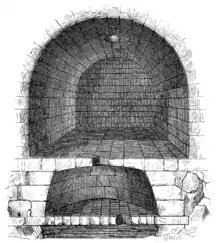

Le vote est sans appel et le point de vue de Cicéron et de Caton l’emporte[S 28], même si Jules César a réussi à faire pencher Silanus vers son point de vue[M 24]. L’exécution a lieu juste après la séance : les cinq condamnés sont étranglés au Tullianum[S 29]. Aussitôt, sur le Forum, près des Rostres, Cicéron annonce au peuple, qui lui fait une ovation, que les conjurés « ont vécu » (« uixerunt »)[M 25]. Son rôle a été déterminant dans toute cette affaire, se plaît-il à rappeler.

Débâcle de la conjuration

La fin de la conjuration se produit rapidement après les exécutions, juste le temps pour les troupes que Cicéron a envoyées de mater le soulèvement d’Étrurie. Catilina, fort de 2 000 hommes (mais dont seul un quart est correctement armé), tente de louvoyer et de gagner du temps, dans l'espoir de se renforcer, mais les seuls renforts qu'il accueille sont des esclaves en fuite, qu'il finit par congédier[S 30]. Il est obligé de se retirer dans les montagnes, et tente de s'enfuir par Pistoia en direction de la Gaule transalpine. Poursuivi par Quintus Cæcilius Metellus Celer, il se résout au combat[S 31]. La bataille a lieu le 5 janvier[M 24]. Les troupes loyalistes auraient dû être commandées par le consul Caius Antonius Hybrida, que les historiens soupçonnent d'avoir secrètement encouragé Catilina, mais le consul prétexte une crise de goutte et cède le commandement à son lieutenant, Marcus Petreius[S 32]. Le combat est extrêmement violent. Tous les conjurés meurent sur le champ de bataille, en braves[S 33], comme Cicéron lui-même le reconnaît. Blessé au combat, Catilina est retrouvé agonisant[S 34].

Salluste peut alors conclure son récit :

« Nombre de soldats sortis du camp [des vainqueurs] pour visiter ou pour piller le champ de bataille, découvraient en retournant les cadavres ennemis les uns un ami, les autres un hôte ou un parent ; quelques-uns aussi reconnaissaient des adversaires personnels. Ainsi par toute l'armée régnaient des sentiments divers, où se mêlaient le plaisir et la tristesse, le deuil et la joie. »

— Salluste, La Conjuration de Catilina, chapitre LXI, 8[S 35].

À Rome, l'atmosphère est au règlement de comptes : plusieurs personnes sont accusées d'avoir trempé dans le complot et jugées : L. Vargunteius, Porcius Læca, dont la maison avait été un lieu de réunion pour Catilina, le chevalier C. Cornelius qui avait tenté d'assassiner Cicéron. Publius Autronius Pætus, contre qui Cicéron témoigne, est exilé. Inversement, Cicéron défend et fait acquitter P. Sulla, suspecté mais sans éléments à charge solides[M 26]. César réfuta les accusations de complicité, car Cicéron témoigna qu'il avait spontanément apporté des informations sur la conjuration, et fit emprisonner ses calomniateurs.

Enfin Crassus quitte Rome avec sa famille et tous ses biens pour se réfugier en Macédoine[M 27].

Le rôle de Cicéron

Le fait que ces événements se déroulent sous son consulat place évidemment Cicéron au premier plan. Le consul en tire d'ailleurs une gloire immédiate, et une popularité indéniable[M 25]. Quintus Lutatius Catulus le salue du titre de « Père de la patrie ». Après les nones de décembre, Cicéron envoie un résumé très détaillé de l’affaire à Pompée, qui a surtout pour effet d’agacer le destinataire[M 28]. Trois ans plus tard, la publication des Catilinaires est pour l’orateur une nouvelle occasion de magnifier son rôle.

Mais Cicéron ne cesse de se vanter, et fatigue rapidement ses concitoyens : « Son triomphe est de courte durée[M 14]. » Les Romains de l’époque ne sont pas dupes, ce qui amène ses ennemis à le discréditer, voire à le ridiculiser.

« Cicéron eut dès lors un grand pouvoir à Rome, mais il se rendit lui-même odieux à bien des gens : bien qu'il ne fît rien de répréhensible, il les indisposait à force de se louer lui-même et de se vanter sans cesse. On ne pouvait se rendre au Sénat, à une assemblée du peuple ou devant un tribunal sans être obligé d'entendre ressasser l'histoire de Catilina et de Lentulus. Pour finir, il remplit ses livres et ses écrits de ses propres louanges et il rendit ainsi son éloquence, qui était si plaisante et si pleine de charme, ennuyeuse et insupportable à ses auditeurs : cette vanité importune était comme une fatalité qui s'attachait à lui. Toutefois, malgré ce désir de gloire immodéré, il était exempt de toute jalousie et prodiguait les louanges à ses prédécesseurs et à ses contemporains, comme on peut le voir dans ses écrits[Note 6]. […]

Ces reproches lui étaient sans doute dictés par son ambition, et l'orgueil que lui inspirait son habileté oratoire l'amena souvent à abandonner toute décence. »

— Plutarque, Vies parallèles des hommes illustres : Cicéron, 24, 1 et 25,1[12].

Outre les Catilinaires, Cicéron fait référence à la conjuration de Catilina dans plusieurs de ses discours, notamment Pro Murena, dans lequel il défend Muréna d'accusations de corruption électorale[M 29], et Pro P. Sylla dans lequel il défend Publius Cornelius Sulla de trahison et de participation aux deux conjurations de Catilina[13] (collusion avec les Allobroges).

Critiques

Toutefois, Cicéron a essuyé deux types de critiques : la passivité et l'abus de pouvoir. Le consul aurait longtemps louvoyé entre les factions, et réagi tardivement, bien après avoir eu vent de la conjuration. Ce sont surtout les historiens modernes qui lui font ce reproche. L’accusation d'abus de pouvoir — pour avoir condamné à mort des citoyens romains sans véritable procès — est quant à elle très ancienne. L'exploitation systématique de ce reproche par ses adversaires s'explique par l'instabilité politique de l'époque, où les alliances se défont aussi vite qu'elles se nouent.

Dès la fin de son consulat, Cicéron doit faire face à une cabale contre lui[14] : il se voit d'abord interdire de faire l’apologie de sa magistrature par le tribun de la plèbe Quintus Metellus Nepos, qui l'accuse ensuite d'avoir exécuté des citoyens sans jugement. Cicéron s'en défend dans un débat public, rappelant qu'il a été mandaté pour cela par les sénateurs. Caton, également tribun de la plèbe, oppose son veto aux projets de Nepos[M 30] - [M 31].

En 58, le tribun de la plèbe Publius Clodius Pulcher, un membre des populares soutenu par César, et qui lui avait pourtant prêté assistance lors de la conjuration, dépose un projet de loi punissant automatiquement tout magistrat responsable de l'exécution sans jugement de citoyen romain. Le projet vise Cicéron sans le nommer ; abandonné par Pompée, Cicéron est contraint à l'exil[M 32].

Malgré ses plaidoyers pro domo, ou peut-être à cause d'eux, Cicéron est poursuivi par le reproche de la condamnation des conjurés. Il s'en défend en affirmant que tout Rome le soutenait. De plus, son action est légitimée par le senatus consultum ultimum qui lui conférait des droits dictatoriaux[M 33], et il n’avait donc pas besoin de référer aux assemblées populaires, ici les comices centuriates, pour décider du sort des conjurés.

Salluste impute la rumeur de la coupe de sang humain des conjurés à la volonté de défendre Cicéron contre ce reproche en noircissant au maximum l’action des conspirateurs[S 36].

Conséquences de la conjuration

La conjuration de Catilina démontre que les guerres civiles sont loin d’être terminées. Cependant, le complot n'a pas la dimension sociale de la révolte de Spartacus, il ne répond qu'aux besoins et aux frustrations de quelques nantis romains, soutenus il est vrai par des notables provinciaux[M 34]. Le complot ne révèle aucun programme politique, aucune volonté de réforme institutionnelle[M 17]. Il marque simplement le clivage des points de vue des trois grandes idéologies politiques de l'époque : les populares de Crassus et de Jules César, les optimates de Caton, et les partisans de Cicéron, plus modérés, hommes de l’ordre équestre ou hommes nouveaux qui n’obtiennent le soutien ni des uns ni des autres, ce qui place Cicéron dans une position délicate.

Dès le retour de Pompée d’Orient, la politique se résume aux relations entre les populares et les optimates, sans laisser à Cicéron d’autre choix que d’adhérer à l’un ou à l’autre des deux partis.

Œuvres inspirées par la conjuration de Catilina

Littérature

- 1611 : Ben Jonson, Catiline His Conspiracy (en) (tragédie) ;

- 1748 : Prosper Jolyot de Crébillon (« Crébillon père »), Catilina (tragédie), lire en ligne ;

- 1750 : Voltaire, Rome sauvée, ou Catilina (tragédie) ;

- 1844 : Prosper Mérimée, La Conjuration de Catilina (essai historique) ;

- 1848 : Alexandre Dumas et Auguste Maquet, Catilina (tragédie) ;

- 1850 : Henrik Ibsen, Catilina (en) (tragédie) ;

- 1905 : Gaston Boissier, La Conjuration de Catilina, Hachette;

- 1984 : Yves Guéna, Catilina ou la gloire dérobée, Séguier;

- 1991 : John Maddox Roberts, La République en péril (Catiline Conspiracy, roman historique) ;

- 1993 : Steven Saylor, Catilina's Riddle (L'Énigme de Catilina, roman policier historique) ;

- 2009 : Robert Harris, Lustrum (en) (roman historique).

Musique

- 1792 : Antonio Salieri, Catilina (opéra tragi-comique d'après Rome sauvée de Voltaire, livret de Giovanni Battista Casti).

- 2015 : Abdelillah Krim, Catilina (tiré de l'album Shallow Ocean du groupe de metal symphonique Barzakh).

Notes et références

Notes

- Sylla épure le Sénat, puis il fait passer le nombre de sénateurs de 300 à 600 (Jean-Michel David, op. cit., p. 193 et Marcel Le Glay, op. cit. p. 133).

- Pompée ne rentre à Rome qu'en 61, fort d'un prestige inégalé : il est le vainqueur de 14 nations. Le 29 septembre 61, on célèbre son triomphe (Marcel Leglay, Op. cit., p. 137).

- Selon Pierre Grimal, la date des élections est incertaine : fin juillet, comme il est d'usage, ou reportée à fin septembre (Cicéron, p. 152) ?.

- Cicéron publia son discours en 60, selon une note d'Alfred Ernout, p. 85.

- Selon Plutarque, c'est la crainte de la puissance de César - pourtant dénoncé par Quintus Curius et le délateur Lucius Vettus - et de celle de ses soutiens qui retient Cicéron de le mettre en accusation (Vies parallèles Cicéron, XXI). César aurait trempé dans la première conjuration de Catilina.

- Dans une note de l'édition Quarto des Vies parallèles p. 1 595, on souligne que la défense de son consulat, outre l'expression de la vanité de Cicéron, est aussi une obligation politique.

Salluste : La Conjuration de Catillina

- Salluste -41, p. 91 ; chap. XXXIV.

- Salluste -41, p. 58 ; chap. V.

- Salluste -41, p. 68 ; chap. XIV.

- Salluste -41, p. 71 ; chap. XVIII.

- Salluste -41, p. 69 ; chap. XV.

- Salluste -41, p. ? ; chap. XV.

- Salluste -41, p. 77 ; chap. XXIII.

- Salluste -41, p. 70 ; chap. XVI et XVII.

- Salluste -41, p. 70 ; chap. XVI.

- Salluste -41, p. 71 ; chap. XVII.

- Salluste -41, p. 78 ; chap. XXIII.

- Salluste -41, p. 84 ; chap. XXXI.

- Salluste -41, p. 81 ; chap. XXVIII.

- Salluste -41, p. 90 ; chap. XXXVIII.

- Salluste -41, p. 83 ; chap. XXX.

- Salluste -41, p. 83 ; chap. XXIX et XXXI.

- Salluste -41, p. 85 ; chap. XXXII.

- Salluste -41, p. 93 ; chap. XL.

- Salluste -41, p. 93 ; chap. XLI.

- Salluste -41, p. 96 ; chap. XLIV.

- Salluste -41, p. 95 ; chap. XLIII.

- Salluste -41, p. 99 ; chap. XLVIII.

- Salluste -41, p. 100 ; chap. XLVIII.

- Salluste -41, p. 101 ; chap. XLIX.

- Salluste -41, p. 102 ; chap. L.

- Salluste -41, p. 103 ; chap. LI.

- Salluste -41, p. 109 ; chap. LII.

- Salluste -41, p. 114 ; chap. LIIV.

- Salluste -41, p. 116 ; chap. LV.

- Salluste -41, p. 118 ; chap. LVI.

- Salluste -41, p. 119 ; chap. LVII.

- Salluste -41, p. 121 ; chap. LIX.

- Salluste -41, p. 123 ; chap. LX.

- Salluste -41, p. 123 ; chap. LXI.

- Salluste -41, p. 124 ; chap. LXI.

- Salluste -41, p. 77 ; chap. XXII,, 3.

Autres sources primaires

- Virgile, L'Énéide, Livre I, v. 510.

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C., Tome 1 – Les structures de l’Italie romaine, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio, l'Histoire et ses problèmes », Paris, 2001 (1re éd. 1979) (ISBN 2-13-051964-4), p. 196.

- Plutarque, p. 1 580 ; chap. X.

- Jérome Corcopino, Jules César, p 135/137

- Plutarque, p. 1 587 ; chap. XVII, 1.

- Cicéron Catilinaire, p. 10 ; Cat. I, VI-1 et 2.

- Cicéron Pro Muréna, p. 33 ; III-7.

- Cicéron Pro Muréna, p. 81 ; XXXIX, 84.

- Plutarque, p. 1 585 ; chap. XV.

- Cicéron Catilinaire, p. 33 ; VI, 12.

- Suétone, p. 42 ; chap. XVIII.

- Plutarque, p. 1596.

- Cicéron Pro P. Sylla, p. 115 ; IV, 11.

- Plutarque, p. 23,1 ; 1594.

Sources modernes

- Marcel Le Glay 2000, p. 133.

- Jean-Michel David 1997, p. 206.

- Jean-Michel David 2000, p. 182.

- Jean-Michel David 2000, p. 185.

- Jean-Michel David 2000, p. 186.

- Jean-Michel David 2000, p. 189.

- Jean-Michel David 2000, p. 190.

- Marcel Le Glay 2000, p. 136.

- Pierre Grimal 1986, p. 153.

- Jean-Michel David 2000, p. 192.

- Pierre Grimal 1986, p. 162.

- Jean-Michel David 2000, p. 196.

- François Hinard 2000, p. 730.

- François Hinard 2000, p. 731.

- François Hinard 2000, p. 733.

- Édouard Bailly 1926, p. IV.

- Pierre Grimal 1986, p. 154.

- François Hinard 2000, p. 732.

- Pierre Grimal 1986, p. 157.

- Pierre Grimal 1986, p. 156.

- Henri Bornecque 1926, p. 2.

- Édouard Bailly 1926, p. 2.

- Édouard Bailly 1926, p. 25.

- François Hinard 2000, p. 734.

- François Hinard 2000, p. 735.

- Grimal 1986, p. 169-170.

- Grimal 1986, p. 167.

- Pierre Grimal 1986, p. 167.

- André Boulanger 1943, p. 9.

- Jean Hellegouarc’h 1989, p. 77 (note 2).

- Pierre Grimal 1986, p. 163 et 166.

- « Plutarque, « vie de Cicéron » dans Vies des hommes illustres, chapitre 29 », sur remacle.org (consulté le ).

- Henri Bornecque 1926, p. IV.

- Jean-Michel David 1997, p. 212.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Sources antiques

- Cicéron (trad. Édouard Bailly, préf. Henri Bornecque), Discours : Catilinaires, t. X, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France / Série latine » (no L31), (réimpr. 14) (1re éd. 1927), 157 p., 13 cm x 20 (ISBN 978-2-251-01061-8, ISSN 0184-7155).

- Cicéron (trad. André Boulanger, préf. André Boulanger), Discours : Pour L. Muréna. Pour P. Sylla, t. XI, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France / Série latine » (no L106), (réimpr. 2) (1re éd. 1943), 269 p., 13 cm x 20 (ISBN 978-2-251-01062-5, ISSN 0184-7155).

- Salluste (trad. Alfred Ernout et Jean Hellegouarc'h, préf. Alfred Ernout), La Conjuration de Catilina. La Guerre de Jugurtha. Fragments des Histoires, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France / Série latine » (no L98), (1re éd. 1941), 550 p., 13 cm x 20 cm (ISBN 2-251-01223-0, ISSN 0184-7155), partie 1, « La Conjuration de Catilina ».

- Plutarque (trad. Anne-Marie Ozanam, préf. François Hartog), Vies parallèles des hommes illustres, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Quarto », , 2 292 (ISBN 978-2-07-073762-8), chap. 5 (« Démosthène - Cicéron »).

- Suétone (trad. du latin par Henri Ailloud, préf. Marcel Bénabou), Vie des douze Césars, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (no 640), (1re éd. 1931), 499 p. (ISBN 2-07-036640-5), chap. 1 (« César »), p. XVII.

Sources modernes

- Gaston Boissier, La Conjuration de Catilina, Paris, Hachette (1re éd. 1905) (lire en ligne).

- Pierre Grimal, Cicéron, Paris, Fayard, (1re éd. 1986), 478 p. (ISBN 978-2-213-01786-0), chap. VIII (« Le consulat »).

- Jean-Michel David, La Romanisation de l'Italie, Paris, Flammarion, coll. « Champs » (no 381), (1re éd. 1994), 260 p. (ISBN 978-2-08-081381-7).

- Jean-Michel David, La République romaine, de la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium (218-31) : Crise d'une aristocratie, t. 7, Paris, Le Seuil, coll. « Nouvelle Histoire de l'Antiquité » (no 7), (1re éd. 2000), 310 p. (ISBN 978-2-02-023959-2 et 2-02-023959-0), chap. 7 (« Pompée ou le faux équilibre »).

- François Hinard (dir.), Dominique Briquel, Gianni Brizzi et Jean-Michel Roddaz (préf. François Hinard), Histoire romaine, t. 1 : Des origines à Auguste, Paris, Fayard, , 1 075 (ISBN 978-2-213-03194-1), chap. XVIII (« L'agonie »).

- Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin et Yann Le Bohec, Histoire romaine, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier Cycle », (1re éd. 1991), 587 p. (ISBN 978-2-13-058910-5), chap. 6 (« Crise et fin de la République »).

- (en) Adrian Goldsworthy, Caesar : The Life of a Colossus, Londres, Phoenix, (1re éd. 2006), 696 p. (ISBN 978-0-7538-2158-9, présentation en ligne), chap. 6 (« Conspiracy »).

- (it) E. Manni, Lucio Sergio Catilina, Palerme, 3e éd., 1969.

- Claude Nicolet, Les noms des chevaliers victimes de Catilina, Mel. W. Seston, Paris, 1974, p. 381-395.

- (en) Zvi Yavetz, « The failure of Catilina’s conspiracy », Historia, 1963, p. 485-499.

Article connexe

Sites proposant des textes complets

- Les Catilinaires de Cicéron sur Wikisource.

- La Conjuration de Catilina, une traduction de Salluste.

- Vie de Lucius Sergius Catilina.

- Catilina de Crébillon.

Sites traitant de Catilina

- « La conjuration de Catilina par Gaston Boissier de l'Académie française », sur remacle.org.

- « Histoire romaine : la conjuration de Catilina », sur mediterranees.net.

- (en) « Site sur Catilina et sa conjuration », sur hoocher.com.