Compagnie des mines de l'Escarpelle

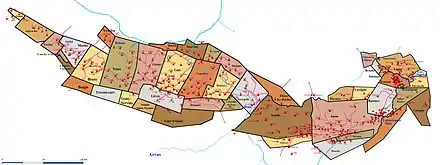

La Compagnie des mines de l'Escarpelle est une compagnie minière qui a exploité la houille à Roost-Warendin, Leforest, Pont-de-la-Deûle, Dorignies, Courcelles-les-Lens et Auby dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, à cheval dans le département du Nord et du Pas-de-Calais. M. Soyez établit un sondage le dans le hameau de l'Escarpelle à Roost-Warendin, dans le but de découvrir la houille au-delà de la concession d'Aniche. Le sondage étant un succès, une société est fondée le [1], elle effectue sa demande en concession le et commence le fonçage de sa première fosse la même année à Roost-Warendin.

| Compagnie des mines de l'Escarpelle | |

| Création | |

|---|---|

| Dates clés |

|

| Disparition | 1946 (Nationalisation, et intégration dans le Groupe de Douai) |

| Fondateurs | M.Soyez |

| Siège social | Cambrai |

| Activité | Extraction et transport de houille |

| Produits | Houille |

| Capitalisation | 6 000 actions de 500 francs (1855) |

.JPG.webp)

La fosse commence à produire en 1850. Le fonçage de la fosse no 2 commence en mai à Leforest, dans le Pas-de-Calais. Un décret en date du accorde la concession de l'Escarpelle sur une étendue superficielle de 4 721 hectares. Les venues d'eau sont un problème majeur pour le fonçage des puits, ainsi, la fosse no 2 n'est fonctionnelle qu'en . La fosse no 3, commencée à Pont-de-la-Deûle, un hameau de Flers-en-Escrebieux, en , n'entre en exploitation qu'en . Il en va de même pour la fosse no 4 - 4 bis, dont le fonçage commencé le à Dorignies, hameau de Douai, n'est rendu possible qu'avec la première utilisation dans le Nord du procédé Kind-Chaudron. L'exploitation n'y commence qu'en 1871 - 1872. La fosse no 5, située à Dorignies comme la précédente, commencée en 1875, n'est productive qu'en 1879. En revanche, il faut moins de deux ans pour que la fosse no 6, ouverte en 1884 à Leforest, soit productive.

En 1880, la Compagnie de l'Escarpelle rachète la Société de Courcelles-lez-Lens et sa fosse, commencée en . Elle devient la fosse no 7. Un puits no 7 bis y est adjoint en 1902 pour une mise en production en 1906. Le puits no 8, commencé à Auby en , n'entre en production qu'en 1910. La fosse no 9, commencée à Roost-Warendin en 1909 entre en service la même année. La Première Guerre mondiale entraîne la destruction de toutes les installations de surface, celles-ci sont reconstruites, dans un style parfois complètement différent, comme aux fosses nos 2 et 4 - 4 bis. La Compagnie commence son dernier siège en 1923 au nord de Leforest. À la mise en exploitation de la fosse no 10, la fosse no 6 assure l'aérage.

La Compagnie des mines de l'Escarpelle est nationalisée en 1946, et intègre, avec la Compagnie des mines d'Aniche, le Groupe de Douai. La fosse no 9 devient au fil des années la plus moderne de l'ancienne compagnie, et est la dernière à fermer dans le nord, et l'avant dernière du bassin minier. Les dernières berlines remontent le , quelques semaines avant celles des fosses nos 9, 9 bis et 10. Bien que la majorité des installations aient été complètement détruites, et les terrils exploités, il subsiste le chevalement du puits no 9, sans son faux-carré, des bâtiments répartis sur les sites des anciennes fosses nos 3, 5, 7 - 7 bis, 8, 9 et 10. Des terrils, certains comme ceux de la fosse no 7 - 7 bis, et celui de la fosse no 8, ont été entièrement exploités, mais les terrils des fosses nos 1 et 10 ont été préservés.

Historique

Sondage à l'Escarpelle par M. Soyez

Le , M. Soyez, de Cambrai, établit un sondage à l'Escarpelle, près de Douai, en vue de déterminer le prolongement du bassin houiller à l'ouest de la concession d'Aniche[C 1].

Dans un mémoire[Note 1] à l'appui d'une demande, qu'il adresse en 1861 au Gouvernement, d'une récompense pour avoir découvert le prolongement du bassin houiller au-delà de Douai, M. Soyez explique les considérations qui l'ont conduit à entreprendre cette recherche[C 2]. Il a, dit-il, depuis longtemps étudié et suivi les travaux de recherches exécutés précédemment, qui ont constaté l'existence du terrain dévonien au sud de Douai, à Esquerchin[Note 2], et le calcaire carbonifère, au nord, à Vred, et il en a conclu que le bassin houiller, s'il se prolonge au-delà des exploitations d'Aniche, doit nécessairement passer entre Esquerchin et Vred[C 2].

M. Soyez, avec un compas, partageant par égale portion le terrain compris entre ces deux points, détermina l'axe ou le point de centre, qui a été l'Escarpelle au nord-ouest de Douai[Note 3] - [C 2]. Cette simple opération suffit pour démontrer que le bassin houiller dévie de sa direction et continue de l'est à l'ouest, en se portant de 30 à 40° plus au nord. Cette déviation a causé l'erreur dans laquelle sont tombés tous les explorateurs qui croyaient toujours à la direction de l'est à l'ouest[C 2].

La demande et le mémoire de M. Soyez ont été renvoyés aux Ingénieurs des Mines, qui ont conclu qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite[C 2]. Ils ont eu connaissance de la proposition soumise en 1845 au conseil d'administration des mines de Vicoigne, dont M. Soyez est membre, d'entreprendre des recherches pour trouver le prolongement du bassin houiller au-delà de Douai[C 2].

Il a été attesté officiellement, par les Administrateurs de la Compagnie de Vicoigne, que M. de Braquemont a fait connaître au conseil d'administration de la Compagnie que, dans son opinion, le bassin houiller du Nord ne finit point à Douai, et qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la Compagnie de Vicoigne, ne possédant que des charbons maigres[C 2], de faire des recherches sur le prolongement du bassin houiller ; que cette indication a été donnée par M. dé Braquemont à une époque qui remonte à 1845, ainsi qu'il est rappelé dans un rapport de ce directeur. en date du ; qu'en effet, à la date du , il a été posé au Conseil la question de savoir si ce n'est pas le cas de procéder aux recherches conseillées par son ingénieur, proposition qui a été ajournée, reprise plus tard et enfin mise à exécution, ce qui a donné lieu à la concession de Nœux, obtenue par la Compagnie de Vicoigne[Note 4] - [C 3].

Quoi qu'il en soit, M. Soyez, qui a été l'un des fondateurs de la Société d'Esquerchin en 1837, qui a pris une part active aux recherches de Vicoigne en 1838, et est devenu l'un des Administrateurs de la Société ayant obtenu la concession de ce nom, M. Soyez, après s'être démis de ses fonctions, a installé, au milieu de l'année 1846, un sondage à l'Escarpelle[C 3]. Ce sondage atteint le terrain houiller à 154 mètres, puis traverse deux couches de houille qui ont été constatées officiellement par les Ingénieurs de l'État les et [C 3].

Premier sondage ayant découvert la houille au-delà de Douai

Le sondage de l'Escarpelle est certainement le premier travail où la découverte de la houille au-delà de Douai a été constatée officiellement[C 3]. Le sondage de Madame Declercq dans son parc d'Oignies a sans doute pénétré dans le terrain houiller depuis plusieurs années, mais la découverte de la houille ne paraît pas y avoir précédé de beaucoup celle faite à l'Escarpelle, ou du moins elle n'y a pas été constatée par les Ingénieurs de l'État[C 3].

Il ne paraît pas probable non plus qu'en 1845 et 1846, MM. de Braquemont et Soyez aient eu connaissance de la rencontre du terrain houiller à Oignies. Madame Declercq et M. Mulot ont tenu secrète cette rencontre, et à moins de quelques indiscrétions d'ouvriers, auxquelles on ne devrait ajouter que peu de foi, la nouvelle ne s'en est pas répandue[C 3]. L'idée première de rechercher la houille au-delà de Douai, là où elle a été réellement découverte, appartient à la Compagnie des Canonniers de Lille qui, dès 1835, a établi un sondage[C 3] no 344 sur Flers, non loin du fort de Scarpe[C 4]. Ce sondage est arrivé à 206,43 mètres de profondeur, dans le tourtia, lorsqu'un éboulement est survenu[C 4]. Le travail a été abandonné, et la Compagnie, renonçant à ses recherches des environs de Douai, les reporte à Marchiennes où elle n'obtient pas plus de succès. En 1850, la Compagnie de Marchiennes, qui a repris la suite des recherches de la Compagnie des Canonniers, vient s'établir de nouveau près du fort de Scarpe. Le sondage no 345 qu'elle a commencé a été arrêté à 82,50 mètres, à la suite de l'établissement de la concession de l'Escarpelle[C 4].

La Société de Douai et Hasnon a aussi, en 1838, établi un sondage no 343 à Auby. Il a été abandonné à 140 mètres, dans la craie, à la suite d'un accident[C 4]. Cette Société reporte ses recherches à Hasnon, où elle découvre la houille et obtint une concession qui ne lui a guère été profitable. Sans les accidents survenus pendant l'exécution des sondages de Flers et d'Auby, les Compagnies des Canonniers, de Douai et Hasnon auraient certainement découvert la houille, et, par suite, le nouveau bassin du Pas-de-Calais, dix ans avant la date à laquelle il a été réellement découvert[C 4].

Formation de la Société de la Scarpe

Le sondage de l'Escarpelle n'est encore arrivé qu'à 184,55 mètres, et est encore dans la craie, lorsque, le , M. Soyez constitue, avec divers propriétaires de Cambrai, une Société ayant pour objet la recherche et, s'il y a lieu, l'exploitation des mines de charbon de terre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, et spécialement sur le territoire des communes désignées dans la déclaration faite, par ledit M. Soyez, à la Préfecture du Nord[C 4].

Cette Société prend la dénomination de Compagnie charbonnière de la Scarpe, titre qu'elle change pour prendre celui de la concession qu'elle espère obtenir. Elle était purement civile. Son siège est à Cambrai[C 4]. M. Soyez fait apport, sauf remboursement de frais, des droits pouvant résulter du sondage qu'il a entrepris, du matériel dudit sondage et des droits de priorité découlant de ses déclarations à la Préfecture du Nord[C 4].

Le capital est fixé à 1 500 000 francs, représenté par 3 000 actions de 500 francs[C 5]. Tout actionnaire a le droit de quitter la Société après versement de 200 francs et en abandonnant ses mises et ses droits. Les statuts renferment les autres dispositions suivantes : les actions sont nominatives, les actions nos 1 à 1 200 sont dès actuellement souscrites[C 5]. Sur ces actions, 800 (nos 1 à 800) sont affranchies de tous appels de fonds et inaliénables jusqu'au moment où la Société aura obtenu la concession ; mais après cette obtention, elles sont passibles des appels de fonds[C 5].

Le Conseil d'administration a le droit de retraire les actions cédées, moyennant le remboursement en principal et accessoires du prix porté en l'acte de vente. Lorsque la Société aura obtenu une concession, l'Assemblée générale se réunira, chaque année, à Cambrai[C 5]. Pour en faire partie, il faudra être propriétaire de dix actions. Les attributions de l'assemblée générale sont d'entendre les comptes, de nommer les administrateurs, etc. La Société sera gérée par un conseil d'administration composé de six membres nommés pour huit ans, et possesseurs d'au moins dix actions[C 5]. Leur remplacement a lieu par un vote de l'assemblée générale. Les pouvoirs du Conseil d'administration sont très étendus. Il est institué, pour vérifier les comptes, un comité de surveillance composé de trois membres, nommés pour huit ans par l'assemblée générale. Le de chaque année, les écritures seront arrêtées et l'inventaire dressé par les soins de l'administration. Elle fixera le chiffre des dividendes[C 5].

Doublement du capital

Le capital primitif d'un million et demi a été insuffisant pour amener l'entreprise de l'Escarpelle à une marche régulière et productive[C 5]. L'exploitation des charbons secs des deux premières fosses est peu fructueuse, et il faut, de toute nécessité, en ouvrir une troisième sur le gisement de charbon gras nouvellement découvert à Dorignies[C 5].

On songe en 1855 à se procurer un nouveau capital[C 5] par un emprunt ; mais le crédit de la Compagnie ne lui permet de le réaliser que jusqu'à concurrence de 57 400 francs[C 6]. Alors le conseil d'administration, d'accord avec les membres du Conseil de surveillance et les délégués désignés dans la dernière Assemblée générale, propose aux actionnaires de doubler le capital social en émettant 3 000 actions nouvelles de 500 francs. L'Assemblée générale du adopte cette proposition et porte le capital de la Société à trois millions, représenté par 6 000 actions de 500 francs[C 6].

Les 3 000 actions nouvelles ont été réservées en priorité aux 3 000 actions anciennes[C 6]. Les versements sur ces actions se sont effectués de la manière suivante : cent francs en souscrivant, cent francs six mois après, puis successivement cinquante francs de six mois en six mois[C 6].

Concession

Aussitôt après la rencontre du terrain houiller et la découverte de la houille au sondage de l'Escarpelle, la Compagnie de la Scarpe présente, le , une demande en concession sur 8 500 hectares[C 6]. Cette demande a été accueillie, au moins en partie, et un décret du accorde aux sieurs Soyez, Douai, Deleau, Tourtois, Taverne et Baralle, représentants de la Compagnie de la Scarpe, sous le nom de concession de l'Escarpelle, une superficie de 4 721 hectares. C'est la première concession qui ait été accordée au-delà de Douai[C 6].

Lorsque le sondage du moulin d'Auby, no 291, a démontré la présence du calcaire et porté la Compagnie Douaisienne à considérer que le terrain houiller devait s'étendre beaucoup au nord, et à entreprendre des recherches à Ostricourt, la Compagnie de l'Escarpelle s'empressa d'ouvrir un sondage à Moncheaux, no 292, et de demander, le , une extension de sa concession sur 1 200 hectares[C 6]. Sa demande a été mise aux affiches en même temps qu'une demande pareille de la Compagnie de Dourges. Ces deux Sociétés se concertent plus tard entre elles dans un but commun, celui d'évincer la Compagnie Douaisienne et de se partager le terrain que celle-ci demandait en concession. Mais leur demande a été repoussée. En sondages et frais de toute sorte pour la concession, la Compagnie a dépensé 522 653,20 francs[C 6].

Travaux

En 1847, la Compagnie de la Scarpe commence trois nouveaux sondages : no 157 à la Blanche-Maison sur Auby, no 153 à Roost-Warendin et no 154 à Flers ; deux constatent l'existence de la houille et l'autre celle du terrain houiller[C 7]. En même temps, elle ouvre une fosse no 1 à l'Escarpelle, près de son sondage no 1. Le passage du niveau a été relativement assez difficile : on a d'abord eu à traverser 18 mètres de terrains tertiaires ; puis après, dans la craie, on a eu à épuiser jusqu'à 60 hectolitres d'eau par minute, avec deux pompes de 43 centimètres de diamètre, mises en mouvement à l'aide d'une machine à balancier de 100 chevaux[C 7]. Cette fosse atteint le terrain houiller à 154 mètres, et le , à la profondeur de 159 mètres, une couche de houille sèche tenant 15 % de matières volatiles. Elle commence à produire une faible quantité de 2 000 tonnes en 1850. Mais les veines sont irrégulières, le charbon menu et terreux, et, jusqu'en 1857, sa production annuelle reste comprise entre 200 et 300 000 hectolitres[C 7]. En profondeur, les terrains sont devenus plus réguliers et la qualité du charbon s'est améliorée. Cependant, cette fosse n'a fourni jusque 1880 qu'une extraction annuelle faible. En , une deuxième fosse no 2, est ouverte à Leforest. Elle tombe également sur le faisceau des houilles sèches. Cette fosse entre en exploitation à la fin de 1853 et produit 70 000 hectolitres pendant l'exercice 1853-54, puis successivement 208 000 hectolitres en 1854-55, 280 000 hectolitres en 1855-56, 335 000 hectolitres en 1856-57 et 400 000 hectolitres en 1857-58[C 7].

Mais comme à la fosse no 1, les terrains sont accidentés. En 1854, la Compagnie exécute divers sondages en vue de déterminer l'emplacement d'une nouvelle et troisième fosse, Dans l'un d'eux, no 346, situé à Dorignies, elle rencontre de belles couches de houille grasse, et à la fin de 1855 elle ouvre une fosse no 3 à proximité de ce sondage[C 7]. Son emplacement est choisi entre le chemin de fer du Nord (ligne Paris-Nord - Lille) et le canal de la Deûle, dans une situation magnifique au point de vue des débouchés, mais en plein marais. Les difficultés du passage du niveau ont été très grandes. Cependant elles ont habilement été surmontées et, après douze mois de travail, le puits a atteint la profondeur de 130 mètres[C 7].

Les deux autres fosses ont été ouvertes au diamètre de trois mètres ; celle de Dorignies a été ouverte au diamètre de quatre mètres[C 8]. Elle est munie d'une machine horizontale à deux cylindres de 120 chevaux, tandis que les deux premières fosses n'ont que des machines de trente chevaux[C 8].

La fosse no 3 entre en exploitation en 1858, et dès 1860 la production de la Compagnie passe de 57 000 à 86 000 tonnes, puis à 102 000 en 1861, 115 000 en 1862, 132 000 tonnes en 1863. L'exploitation de la fosse no 3 est fructueuse dès l'origine[C 8]. Aussi dès que ce gisement a bien été connu, en 1865, la Compagnie songe à ouvrir une nouvelle fosse no 4 au sud, sur le prolongement des couches exploitées par la Compagnie d'Aniche à la fosse Gayant. Le creusement de ce puits présente des difficultés excessives[C 8].

Fosse no 4

En 1865, un premier puits est creusé à travers les sables mouvants, au moyen d'une tour en maçonnerie qui s'arrête dans l'argile plastique à 8,82 mètres. Il est continué par le système de croisures jointives[C 8]. La quantité d'eau augmente avec l'approfondissement, et bientôt quatre pompes de cinquante centimètres de diamètre sont devenues insuffisantes ; on les remplace d'abord par deux, puis par quatre pompes de 70 centimètres de diamètre et on a atteint la tête des marnes à seize mètres, lorsque, le , le balancier de la machine se brise[C 8].

On se décide à ouvrir un deuxième puits à côté du premier, et en faisant fonctionner, à l'aide de dix générateurs de cinquante chevaux, deux machines avec quatre pompes de cinquante et quatre de 70 centimètres de diamètre à huit et dix coups par minute, on parvient à 22,89 mètres de profondeur ; mais on n'a pas pu aller au-delà[C 8]. On tire jusqu'à 576 hectolitres d'eau par minute, et on fait monter la vapeur à sept atmosphères et demie. D'une part, le public prétend qu'on inondait la vallée de la Scarpe, et, d'autre part, qu'on assèche les puits de la ville de Douai[Note 5]. Enfin, d'après les indications fournies par un sondage et par la fosse no 3, on ne peut compter, avant la profondeur de 35 mètres, avoir des terrains solides permettant d'établir des picotages susceptibles de retenir les eaux[C 8]. Il a été déjà dépensé 427 248,96 francs, dont 98 728,40 francs rien que pour le charbon consommé par les machines[C 9].

Dans cette situation, la Compagnie de l'Escarpelle a eu recours à une Commission composée de Messieurs de Bracquemont, Glépin et Vuillemin, afin de savoir quel est le meilleur moyen à employer pour surmonter les difficultés que présente le creusement de la fosse no 4[C 9]. Ces Messieurs ne mettent pas en doute la possibilité d'achever le creusement du puits no 4 par le procédé ordinaire, mais ils établissent par des calculs qu'il faudrait, pour atteindre la profondeur de 35 mètres, développer avec deux machines d'épuisement un travail utile de plus de mille chevaux, installer dix nouveaux générateurs de soixante chevaux, et dépenser au moins 550 000 francs, dont 120 000 en charbon, pour parvenir par un seul puits à la base du niveau, 90 mètres ; enfin, que 18 mois doivent être nécessaires pour arriver à cette profondeur de 90 mètres[C 9].

Mais les inconvénients de ce mode de travail leur font conseiller à la Compagnie de l'Escarpelle de ne pas l'employer, et d'avoir recours, pour la continuation de leur fosse, au système Kind-Chaudron, alors encore peu connu, ou au système de l'air comprimé[C 9]. En employant le système Kind-Chaudron, il leur paraît nécessaire d'exécuter deux puits, par suite de la réduction obligée du diamètre à 3,40 mètres. L'exécution de ces deux puits jusqu'à 90 mètres coûterait 575 000 francs et exigerait 18 mois[C 9].

Le fonçage jusqu'à 35 mètres par l'air comprimé, obligerait, pour réduire la pression à deux atmosphères effectives, de continuer l'épuisement dans un des puits et à maintenir le niveau de l'eau à quinze ou vingt mètres de profondeur au-dessous du sol[C 9]. Une fois les eaux retenues par des picotages dans l'un des puits, on continuerait son approfondissement par les procédés ordinaires, au diamètre de quatre mètres jusqu'à 90 mètres. La dépense ne serait que de 350 000 francs environ, et il ne faudrait que onze mois pour arriver à 90 mètres[C 9].

Malgré la différence de dépenses et de temps que paraît présenter le système de l'air comprimé, deux membres de la Commission ont été d'avis que la Compagnie de l'Escarpelle devait lui préférer le système Kind-Chaudron. Ils motivent cet avis, d'abord, sur les complications qu'offre l'emploi de l'air comprimé simultanément avec l'épuisement dans l'un des puits[C 9] jusqu'à 35 mètres ; puis, sur la nécessité où l'on se trouverait ensuite d'établir un autre attirail d'épuisement pour atteindre 90 mètres ; enfin, sur l'influence funeste qu'exercerait l'emploi de l'air comprimé sur la santé des ouvriers, et l'incertitude où l'on se trouve qu'il fallût en continuer l'emploi au-delà de la profondeur de 35 mètres[Note 6] - [C 10].

La Compagnie adopte l'avis de la majorité de la Commission, et a eu à se féliciter de l'application du système Kind-Chaudron. D'après un Mémoire publié par M. de Boisset dans les Annales des Mines, tome XVI, 5e livraison, de 1869, les travaux d'installation du système Kind-Chaudron ont commencé fin , et le 1er mars suivant, le forage est en cours[C 10]. À la fin de , le forage au grand trépan est parvenu à 104 mètres ; on descend le cuvelage, et, dès la fin de 1868, le niveau est complètement maintenu. La dépense ne s'élève qu'à 208 681,60 francs, et, en déduisant la valeur du matériel du sondage, à 161 337,38 francs seulement[C 10].

La fosse no 4, composée de deux puits, est entrée en exploitation en 1872. Elle a découvert un gisement riche et régulier de houille grasse, et sa production y a bientôt atteint un chiffre élevé, dépassant celui des trois autres fosses réunies[C 10]. En même temps, le prix de revient y est très-bas. Aussi, cette fosse a modifié d'une manière très favorable la situation de la Compagnie de l'Escarpelle. Cette Compagnie a ouvert, en 1875, sur le même gisement, et par le procédé Kind-Chaudron, un puits no 5. Son installation est terminée peu avant 1880, et il commence à entrer en exploitation[C 10].

Le creusement, l'installation et l'outillage des cinq fosses de l'Escarpelle ont coûté 774 415,69 francs pour la fosse no 1, 794 538,44 francs pour la fosse no 2, 996 393,85 francs pour la fosse no 3, 1 618 897,67 francs pour la fosse no 4 - 4 bis et 917 826,16 francs pour la fosse no 5, soit un total de 5 102 071,81 francs[C 10]. La moyenne du prix coûtant d'une fosse est de 1 020 414,36 francs[C 10].

Sondage d'Auby

Un sondage no 291, exécuté en 1854, près du Moulin d'Auby, tombe contre toutes prévisions sur le calcaire carbonifère et y pénètre, sans en sortir, de 15,89 mètres[C 11]. M. Vuillemin tire, de l'observation de ce fait anormal, la conclusion que la formation houillère doit se relever au nord et s'étendre au-delà du périmètre de la concession de l'Escarpelle. Les recherches d'Ostricourt, suivies plus tard de celles de Carvin, de Meurchin et de Don, sont venues confirmer l'exactitude de cette conclusion, et constatent en dehors des concessions, primitivement instituées, l'existence de plus de 6 000 hectares de terrain houiller qui donnèrent lieu à l'établissement, en 1860, de cinq concessions nouvelles[C 11].

En présence des recherches d'Ostricourt, la Compagnie de l'Escarpelle ne reste pas inactive. Elle ouvre en 1855 un sondage no 292 à Moncheaux, qui rencontre le calcaire carbonifère. En même temps elle réclame une extension de sa concession sur les terrains demandés par la Compagnie Douaisienne. Mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa réclamation n'a pas été accueillie[C 11].

Proposition de vente à la Compagnie d'Aniche

En 1853, la Compagnie de l'Escarpelle est dans une situation peu favorable. Son capital est épuisé ; ses deux fosses, tombées sur des terrains accidentés, ne fournissant que des charbons secs, ne sont pas productives, et il reste beaucoup à dépenser pour rendre l'entreprise fructueuse[C 11]. D'un autre côté, la Compagnie d'Aniche vient d'ouvrir une fosse (Gayant) sur les charbons gras qu'elle a découverts, près Douai, dans le voisinage de l'Escarpelle[C 11].

Il est venu à la pensée de quelques intéressés de proposer une fusion avec la Compagnie d'Aniche. Des pourparlers ont eu lieu entre les Administrateurs des deux Compagnies, mais ils n'aboutissent pas[C 11]. D'une part, la Compagnie de l'Escarpelle a des prétentions assez grandes ; d'autre part, la Compagnie d'Aniche possédant une immense concession, trouve que tous ses efforts et tous ses capitaux doivent se porter sur la mise en valeur de la partie de cette concession où elle vient de constater de nouvelles richesses, plutôt que de les consacrer à une autre entreprise qui se présente alors sous un aspect peu encourageant[C 11].

La Compagnie de l'Escarpelle demandait trois millions de francs, payables en 3 000 obligations remboursables en trente annuités au pair, et rapportant un intérêt annuel à fixer[C 11].

Pourparlers avec Messieurs Delahante

Quelque temps après, M. Soyez entre en pourparlers avec Messieurs Delahante pour la cession de la concession[C 12]. Ceux-ci envoient M. Chatellux, Ingénieur en chef des Mines, visiter les travaux, et l'on est à peu près d'accord avec la Compagnie de l'Escarpelle pour acheter l'entreprise moyennant une somme de trois millions de francs, lorsqu'éclate la déclaration de la guerre d'Italie. Messieurs Delahante abandonnent leur projet d'acquisition, et la Compagnie de l'Escarpelle décide alors, en 1855, le doublement de son capital[C 12].

Chemin de fer et rivage

Les puits de la Compagnie de l'Escarpelle sont très bien situés par rapport aux voies d'expédition de leurs produits, et il n'est pas de houillère qui ait eu moins de dépenses à faire pour se raccorder et aux lignes ferrées et aux voies navigables, et qui ait moins de frais à supporter pour l'écoulement de ses houilles[C 12]. Tous ces puits sont contigus au chemin de fer du Nord et aux canaux de la Deûle et de la Scarpe, auxquels ils sont reliés par de simples voies de garage ou par des embranchements de très faible longueur[C 12].

Cependant, pour se soustraire à certains péages à la Compagnie du Nord comme pour effectuer avec facilité les mélanges de ses diverses sortes de charbons, la Compagnie a créé à Dorignies un rivage, avec vastes quais d'embarquement et dépôts de houille et de bois, qui est en communication avec ses cinq puits[C 12]. Les expéditions par la voie d'eau, d'après un travail de M. Micha, ont été en 1869, de 56 667 tonnes, ou 42 % de l'extraction, en 1870 36 744 tonnes (25 %), en 1871 43 149 tonnes (28 %), en 1872 50 553 tonnes (23 %), en 1873 61 546 tonnes (23 %), en 1874 66 371 tonnes (25 %), en 1875 72 295 tonnes (25 %), et en 1876 65 107 tonnes (24 %)[C 12].

Fabrication de coke

En 1872, la Compagnie de l'Escarpelle traite un marché de 50 à 75 000 tonnes de charbon de la fosse no 4, par an, pendant trois ans, au prix de 13,50 francs la tonne, avec la Compagnie de transports de Saint-Dizier[C 12]. Cette dernière installe près de ladite fosse une fabrication de coke pouvant livrer 150 tonnes par jour[C 12]. Ce traité donne lieu, dès 1873, à un procès basé sur la trop grande teneur en cendres des charbons[C 13].

Sur un rapport d'experts, le tribunal de Douai condamne la Compagnie de l'Escarpelle à payer à la Compagnie de transports, d'abord une indemnité de 84 159,86 francs pour trop forte teneur en cendres des charbons livrés ; puis une deuxième indemnité de 239 785,71 francs pour préjudice indirect éprouvé par la Compagnie des transports, du fait de livraisons de charbons défectueux, soit, en totalité, 323 945,57 francs[C 13].

La Cour d'appel réduit cette deuxième indemnité à 61 000 francs environ, et un nouveau marché de charbon de cinq ans, conclu en 1877, à 12,50 francs, vient mettre fin à toute réclamation ultérieure, moyennant paiement, par la Compagnie de l'Escarpelle, d'une somme totale d'environ 145 000 francs[C 13].

Gisement

C'est à l'Escarpelle que les morts-terrains, qui recouvrent le terrain houiller dans le bassin du Pas-de-Calais, prennent la plus grande épaisseur. Cette épaisseur varie de 216 à 232 mètres aux trois fosses nos 3, 4 et 5, près de Douai. Elle est de 154 et 156 mètres seulement aux fosses nos 1 et 2[C 13]. Ces deux dernières fosses exploitent des houilles sèches à flamme courte, ne collant et ne fumant pas ou très peu, et tenant de 14 à 17 % de matières volatiles, employées avec beaucoup d'avantage pour le chauffage des chaudières à vapeur. Leur gisement, qui comprend quatorze couches, est assez irrégulier et peu productif[C 13].

Les fosses nos 3, 4 et 5, placées au sud, exploitent des couches supérieures aux précédentes, et dont la proportion de matières volatiles va en augmentant en se dirigeant du nord au sud, et passe de 18 à 28 %. Ces houilles sont grasses, à courte flamme, bitumineuses et très convenables pour la fabrication du coke et pour la verrerie[C 13].

Dirigées de l'est à l'ouest, elles forment à l'ouest un coude brusque qui les ramène au midi, puis à l'est, de sorte que la bowette sud de la fosse no 4 recoupe les veines traversées par la bowette nord du même étage[C 13]. Il doit exister vers l'ouest un grand accident qui a refoulé toutes les couches de la manière qui vient d'être dite[C 14]. Cependant ces couches, dans la partie exploitée par les fosses nos 4 et 5, présentent une régularité très grande, favorable à une production économique[C 14].

Les coupes ci-contre montrent, avec la carte de la concession de l'Escarpelle la position relative des houilles sèches par rapport aux houilles grasses, la manière dont se comprend le renversement des couches au sud de la fosse no 3 et la relation qui existe entre les veines exploitées à l'Escarpelle et celles exploitées aux fosses Gayant et Bernicourt, de la Compagnie des mines d'Aniche[C 14].

| Années | Extraction (en tonnes) | Nombre d'ouvriers occupés | Production par ouvrier (en tonnes) |

|---|---|---|---|

| 1850 | 2 009 | 202 | |

| 1851 | 28 052 | 332 | 84 |

| 1852 | 25 171 | 332 | 78 |

| 1853 | 20 751 | 355 | 58 |

| 1854 | 31 657 | 270 | 117 |

| 1855 | 44 345 | 556 | 79 |

| 1856 | 44 744 | 557 | 80 |

| 1857 | 51 867 | 470 | 110 |

| 1858 | 57 423 | 445 | 128 |

| 1859 | 57 257 | 502 | 114 |

| 1850 - 1859 | 353 276 | Moyenne | 94 |

| 1860 | 86 316 | 500 | 172 |

| 1861 | 102 235 | 851 | 120 |

| 1862 | 115 008 | 824 | 139 |

| 1863 | 115 197 | 776 | 148 |

| 1864 | 132 840 | 895 | 148 |

| 1865 | 132 521 | 955 | 138 |

| 1866 | 108 577 | 893 | 121 |

| 1867 | 113 980 | 963 | 118 |

| 1868 | 115 572 | 805 | 143 |

| 1869 | 135 742 | 855 | 158 |

| 1860 - 1869 | 1 157 988 | Moyenne | 140 |

| 1870 | 143 046 | 821 | 174 |

| 1871 | 150 058 | 956 | 156 |

| 1872 | 215 899 | 1 030 | 209 |

| 1873 | 258 831 | 1 167 | 221 |

| 1874 | 261 295 | 1 323 | 197 |

| 1875 | 283 933 | ||

| 1876 | 265 182 | 1 346 | 197 |

| 1877 | 262 444 | 1 445 | 181 |

| 1870 - 1877 | 1 840 088 | Moyenne | 190 |

| 1878 | 261 313 | ||

| Total | 3 623 265 |

Production

La fosse no 1 entre en exploitation à la fin de 1850 et produit cette année 2 000 tonnes seulement. Son extraction reste faible, 20 à 30 000 tonnes pendant bien des années[C 14]. La mise en exploitation de la fosse no 2 vient augmenter la production, qui ne dépasse pas, cependant, 50 à 60 000 tonnes jusqu'en 1860, malgré le contingent fourni par la fosse no 3. En 1860, l'extraction monte à 86 000 tonnes. En 1861, à 102 000 tonnes. Elle n'est encore, en 1868, que de 115 000 tonnes et en 1872, de 150 000 tonnes[C 14].

L'exploitation de la fosse no 4 commence en 1872 et l'extraction s'élève d'année en année : elle est, en 1872, de 215 000 tonnes. Et elle monte, en 1875, à 284 000 tonnes, le plus haut chiffre qu'elle ait atteint. Elle descend ensuite à 260 et quelque mille tonnes pendant chacune des années 1876 à 1878[C 14].

En résumé, ainsi que le montre le tableau ci-contre, la production des mines de l'Escarpelle a été de 1850 à 1859, de 363 276 tonnes, de 1860 à 1869, 1 157 988 tonnes, de 1870 à 1878, 2 102 001 tonnes, soit depuis l'origine, de 3 623 265 tonnes[C 14].

Emprunts

En 1855, la Compagnie a voulu contracter un emprunt pour l'exécution de sa troisième fosse[C 16]. Mais son crédit n'est pas suffisamment établi par les résultats de ses deux premières fosses ; aussi cet emprunt échoue complètement. Le capital nécessaire à l'exécution de la troisième fosse a été fourni par l'émission de 3 000 actions de 500 francs[C 16]. Dans sa réunion du , l'assemblée générale vote un emprunt de 900 000 francs destinés à l'établissement d'une quatrième fosse et d'une cité ouvrière à proximité. Cet emprunt a été réalisé par l'émission de 3 000 obligations de 300 francs, portant intérêt à 6 % l'an, et remboursables en quinze annuités avec prime de 40 francs. Le premier tirage a eu lieu en 1869 et le dernier en 1883[C 16].

| Éléments | Montant (en francs) |

|---|---|

| Fosse no 1 | 360 944 |

| Fosse no 2 | 405 932 |

| Fosse no 3 | 557 511 |

| Fosse no 4 - 4 bis | 1 407 050 |

| Fosse no 5 | 917 827,16 |

| Total des fosses | 3 649 263,16 |

| Maisons d'ouvriers | 862 054,40 |

| Propriétés | 395 382,85 |

| Chantier, quai, rivage, chemin de fer | 467 909 |

| Matériel, mobilier, magasin, charbon | 533 106,06 |

| Caisse, portefeuille, valeurs | 777 110,39 |

| Comptes créditeurs | 814 629,23 |

| Total de l'actif | 7 499 455,09 |

| Capital | 2 886 500 |

| Bénéfices employés ou à employer aux travaux | 3 171 062,74 |

| Obligations, intérêts, etc | 412 500 |

| Réserve statutaire | 400 000 |

| Comptes débiteurs | 629 392,35 |

| Total du passif | 7 499 455,09 |

Capitaux engagés

Des 6 000 actions composant le capital de la Compagnie, il n'en a été émis que 5 773 à 500 francs pour 2 886 300 francs. Il a été emprunté par obligations, en 1865, 900 000 francs, soit un ensemble de 3 786 300 francs[C 16].

Mais ce chiffre est loin de représenter le capital employé à créer les travaux. Il faut y ajouter une somme importante prélevée sur les bénéfices annuels, ainsi que le montre le bilan du ci-contre[C 16].

Il ressort de ce bilan qu'il a été employé en travaux, en outillage et fonds de roulement 7 499 455,09 francs[C 17]. À cette somme, il faut ajouter les amortissements annuels faits depuis l'origine de la Société sur les sondages et le capital engagé, amortissements qui varient de 2,5 à 10 % suivant la nature des objets, et qui s'élèvent en totalité, du au , à 3 008 178,54 francs de sorte qu'il a été effectivement engagé dans l'entreprise des mines de l'Escarpelle 10 507 633,63 francs[C 17]. L'extraction a été, en 1878, de 261 313 tonnes, et le plus haut chiffre qu'elle ait atteint a été, en 1875, de 283 933 tonnes. Le capital engagé à l'Escarpelle correspond donc à 3 700 000 francs pour une extraction annuelle de 100 000 tonnes, ou de 37 francs par tonne[C 17]. Il y a lieu, toutefois, d'observer que ce chiffre se réduirait à trente francs par tonne avec une extraction, qui est possible, de 350 000 tonnes. Et cependant, la Compagnie de l'Escarpelle n'a eu à faire que de très faibles dépenses pour raccorder ses puits aux grandes voies de transport, chemins de fer et canaux[C 17].

Valeur des actions

Les actions de l'Escarpelle ont été émises en 1847, lors de la constitution de la Société, à 500 francs. C'est à ce même prix de 500 francs, qu'en 1855, lors du doublement du capital, ont été émises 3 000 actions nouvelles. À la fin de 1859, après la mise en exploitation de la fosse no 3, elles se vendent 1 000 francs[C 17]. Elles montent au commencement de 1861 à 1 200 francs ; mais ce prix ne se maintient pas et elles descendent à 1 000 francs en 1862 et même 950 francs en 1864. En 1868, on les trouve à 1 150 francs, et elles restent à ce prix jusqu'en . Avec le haut prix qu'atteignent les charbons, elles s'élèvent à la fin de 1872 à 1 880 francs et en à 3 100 francs[C 17]. Elles sont encore à ce dernier taux en . Mais elles montent à 4 000 francs en , 5 000 francs en , 6 200 francs en , et 8 250 francs en , chiffre maximum qu'elles aient atteint[C 17].

Elles redescendent ensuite à 6 250 francs en , 4 200 francs en , et 3 600 francs en [C 18]. À la fin de 1877, elles se vendent à 4 400 francs, et pendant l'année 1878, elles vacillent entre 4 000 et 3 600 francs. C'est à ce dernier prix qu'elles sont en [C 18].

Dividendes

Quoique la situation financière de la Compagnie est peu brillante, il a été réparti en 1852 un premier dividende de trente francs à chacune des 3 000 actions émises, et en 1853 et 1854, un deuxième et un troisième de quarante francs. En 1855, le capital de la Compagnie est porté à trois millions de francs, représenté par 6 000 actions. Mais il n'en a été émis réellement que 5 773, nombre des actions en circulation encore en 1880[C 18].

La Compagnie a continué ensuite sans interruption ses répartitions de dividendes, à savoir 35 francs à 5 773 actions en 1855, 40 francs en 1856 et 45 francs en 1857[C 18]. Pendant les trois années 1858 à 1860, le dividende est de 35 francs. Il s'élève à 50 francs dans les quatre années 1861-1864, et à 55 francs en 1865. Il redescend à 50 francs en 1866, 40 francs en 1867 et 30 francs en 1868 et 1869. En 1870, il n'a pas été distribué de dividende, et en 1871, il n'a été réparti que 40 francs par action[C 18].

La hausse du prix des houilles permet à la Compagnie de distribuer 120 francs en 1872, 170 francs en 1873 et 190 francs en 1874. C'est le plus fort dividende qui ait été distribué. Le dividende tombe à 150 francs en 1875, 120 francs en 1876, 110 francs en 1877, et il remonte à 120 francs en 1878[C 18].

Prix de vente

En 1862, le prix moyen de vente des charbons de l'Escarpelle est de 11,70 francs la tonne. En 1869, il est de douze francs[C 18]. D'après les rapports des Ingénieurs des mines, il est en 1871 de 12,84 francs, 1872 de 12,86 francs, 1873 de 15,89 francs, 1874 de 15,68 francs, 1875 de 15,85 francs, 1876 de 14,72 francs, 1877 de 12,76 francs et 1878 de 11,91 francs[C 19]. Ces prix sont des moyennes, qui sont inférieures et de beaucoup aux prix cotés officiellement. Ainsi au , le cours des charbons de l'Escarpelle est de 25 à 26 francs la tonne aux fosses pour le tout venant, et 38 francs pour le gros, tandis que le prix moyen de vente de toute l'année 1875 n'est que de 15,85 francs[C 19].

Ouvriers

Dans un tableau précédent, on trouve le nombre d'ouvriers employés annuellement par les mines de l'Escarpelle depuis 1850. Pendant cette année 1850, ce nombre est de 202. Il varie de 270 à 355 de 1851 à 1854, de 445 à 557 de 1855 à 1860, et de 776 à 963 de l861 à l871. En 1872, il est de 1 030 et en 1877 de 1 445[C 19]. D'après une notice publiée dans le bulletin de la Société de l'industrie minérale[Note 7] à l'occasion de la visite du congrès en 1876, la répartition des ouvriers des mines de l'Escarpelle est la suivante : 622 ouvriers dont 454 au fond et 168 au jour en 1860, 823 ouvriers dont 652 au fond et 171 au jour en 1865, 823 ouvriers dont 660 au fond et 227 au jour en 1870, et 1 441 ouvriers dont 1 154 au fond et 287 au jour en 1875[C 19]. Ces chiffres diffèrent un peu de ceux donnés dans le tableau précédent extrait des annuaires du département du Nord, et établis d'après les états de redevance[C 20].

| Année | Fond. | F & J. |

|---|---|---|

| 1860 | 190 | 138 |

| 1865 | 203 | 161 |

| 1870 | 216 | 161 |

| 1875 | 245 | 196 |

Production par ouvrier

De 1850 à 1859, la production par ouvrier est faible, elle varie de 58 à 128 tonnes, suivant les années. De 1860 à 1869, elle est bien meilleure, elle est de 118 à 172 tonnes. Enfin, de 1870 à 1877, elle s'améliore beaucoup, elle ne tombe pas au-dessous de 156 tonnes (1871), et s'élève à 221 tonnes en 1874. Elle est en 1877 de 181 tonnes[C 20]. La notice du bulletin de l'industrie minérale donne les chiffres suivants :

Enfin les Ingénieurs des mines fournissent dans leurs rapports annuels les résultats suivants : la production par ouvrier de fond est de 280 tonnes en 1873, 255 tonnes en 1874, 246 tonnes en 1875, 221 tonnes en 1876, 226 tonnes en 1877 et 294 tonnes en 1878[C 20].

| Année | Montant global. | Par ouvrier. |

|---|---|---|

| 1856 | 328 441 | 580 |

| 1857 | 361 450 | 769 |

| 1858 | 377 721 | 848 |

| 1859 | 318 096 | 623 |

| 1860 | 514 737 | 1 029 |

| 1861 | 633 903 | 745 |

| 1862 | 656 918 | 793 |

| 1863 | 654 535 | 843 |

| 1864 | 675 844 | 755 |

| 1865 | 676 511 | 703 |

| Moyenne des dix années (1856 - 1865) | 519 216 | 766 |

Salaires

Suivant les états des redevances, les salaires payés successivement par la Compagnie de l'Escarpelle ont été en moyenne sur les dix années de 1856 à 1865 de 519 216 francs, soit par ouvrier 766 francs[C 20]. Le tableau ci-contre donne de plus amples renseignements.

Les rapports des Ingénieurs des mines fournissent les chiffres suivants, sur le salaire annuel des ouvriers de toute espèce des mines de l'Escarpelle : 1 337 francs en 1873, 1 252 francs en 1874, 1 197 francs en 1875, 1 108 francs en 1876 et 1 016 francs en 1877[C 21]. La moyenne des cinq années est de 1 182 francs. Ainsi, comparativement à la moyenne des dix années de 1856 à 1865, il y a eu dans la période des cinq années de 1873 à 1877 une augmentation de salaire de 416 francs, ou de 54 %. Enfin, d'après la notice publiée dans l'Industrie minérale, le salaire journalier du mineur proprement dit a été successivement de 4,20 francs en 1860, 4,16 francs en 1865, 4,48 francs en 1870, 5,76 francs en 1875, et le salaire journalier des ouvriers de toute espèce de 2,77 francs en 1860, 2,70 francs en 1865, 3,29 francs en 1870, 4,27 francs en 1875[C 21]. L'augmentation en quinze ans de 1860 à 1875 a donc été pour l'ouvrier mineur de 1,56 franc ou de 37 % et pour l'ouvrier de toutes catégories 1,50 franc ou de 54 %[C 21].

Maisons d'ouvriers

Une première cité ouvrière a été commencée à Roost-Warendin en 1852 et terminée en 1853. Depuis il a été créé une nouvelle cité à Leforest, et fin 1857 la Compagnie possède 128 maisons. La Compagnie a créé depuis un centre important d'habitations à Dorignies, et elle possède, fin 1876, 494 maisons ayant coûté plus d'un million. Elle emploie 1 346 ouvriers, et loge au moins 50 % de son personnel. Chaque maison est occupée par une famille, composée en moyenne de cinq personnes[C 21].

Le hameau de Dorignies dépend de la ville de Douai. Ce centre est devenu très populeux, à cause des mines et de plusieurs établissements industriels qui sont venus s'y fixer. Il est compris dans l'octroi de la ville, qui par contre y a installé à ses frais écoles, asile et église. Les mines de l'Escarpelle et les autres usines ont toutefois contribué, dans une certaine mesure, à la création de ces établissements[C 22].

Caisse de secours

La Compagnie a établi dès l'origine une caisse de secours qui est alimentée par une retenue de 3 % sur les salaires des ouvriers par une cotisation de la Compagnie de 1 % desdits salaires[C 22]. Elle fournit aux ouvriers malades ou blessés des secours en argent, les soins médicaux, et assure des pensions de retraite aux vieux ouvriers, à leurs veuves et à leurs orphelins[C 22].

Après 1880

En 1895, l'ingénieur-directeur de la compagnie est M. Thiry. Il dirige les ingénieurs Lacroix, Soubeiran, Doise, Braure, Gérard, Kopp, Vaissière-Laveine, Sauvet et Smith. La Compagnie possède alors trois usines de lavage, trois groupes de fours à coke, une usine à briquettes, un chemin de fer jusqu'à la gare de Leforest, et un quai d'embarquement[A 1].

Elle rachète le la concession de Courcelles-lez-Lens à la Société de Courcelles-lez-Lens. La fosse ouverte devient alors la fosse no 7 de l'Escarpelle[A 1]. La Compagnie produit 872 059 tonnes de houille en 1913[A 2]. En 1920, M. Dubernard est ingénieur-principal, il est aidé dans son travail par les ingénieurs Lecouffe, Braure, Bayle, Wartelle, Denecheau, et Arnu. La Compagnie possède alors une caisse de secours, 1 154 maisons, et emploie 1 385 ouvriers au fond, 685 au jour, et 62 surveillants[A 2].

Le directeur de la Compagnie est M. Dubernard en 1939. La Compagnie possède un lavoir, une usine à briquettes, une usine à boulets, et une batterie de fours à coke qui produit 120 000 tonnes par an. La production est de 821 652 tonnes, et la compagnie emploie 3 200 ouvriers au fond et 1 836 au jour, ainsi que soixante surveillants au fond, et 105 au jour[A 3].

La Compagnie des mines de l'Escarpelle est nationalisée en 1946, et intègre, avec la Compagnie des mines d'Aniche, le groupe de Douai.

Les fosses

La Compagnie des mines de l'Escarpelle a exploité dix fosses, numérotées de un à dix, dont deux possèdent deux puits.

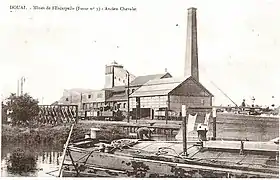

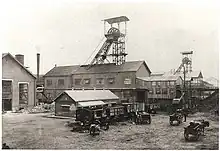

Fosse no 1 ou fosse Soyez

- 50° 24′ 05″ N, 3° 06′ 25″ E[BRGM 1]

- 1847 - 1954

La fosse est creusée dès 1847 à 300 mètres du sondage et de la rive gauche de la Scarpe, au sud de Roost-Warendin[JLH 1]. Le terrain houiller est atteint à 154 mètres, et la houille est officiellement constatée le , à la profondeur de 159 mètres[C 23]. Le diamètre du puits est de 2,80 mètres et il est muni d'un cuvelage en bois de chêne. Un premier accrochage est établi à 233 mètres et l'approfondissement du puits se termine provisoirement en à 240 mètres[A 4]. L'exploitation commence dès 1850. Les ouvriers se rendent au fond en empruntant les échelles installées sur un des côtés du puits[A 4]. Les terrains supérieurs sont très irréguliers, mais ils s'améliorent en profondeur. Pendant ses premières décennies, la fosse n'a fourni qu'une extraction annuelle assez faible comparé aux autres fosses de la Compagnie. Le grisou y existe[C 23].

En 1881, le cuvelage en bois est remplacé par un autre en fonte. En 1876, deux cages se rencontrent dans le puits et entraînent la mort de treize mineurs. Le vieux chevalement en bois de 1850 est remplacé en 1890 par un autre chevalement également en bois[A 4]. La fosse est détruite en 1918. Reconstruite après les hostilités, elle est équipée du chevalement métallique provenant de la fosse no 6. L'extraction cesse en 1923[A 4]. La fosse sert alors au service et à l'aérage pour les fosses nos 5 et 9 jusqu'en 1954. Profond de 409 mètres, le puits est remblayé en 1954 et le chevalement abattu en 1958. La production totale est de 3 237 391 tonnes de charbon maigre[A 4].

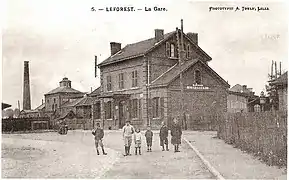

Fosse no 2 ou fosse Douay

- 50° 25′ 35″ N, 3° 03′ 38″ E[BRGM 2]

- 1850 - 1970

La fosse no 2 est foncée en à Leforest[JLH 2], près de la gare, de l'autre côté des voies de la ligne Paris-Nord - Lille. Le terrain houiller est rencontré à 150,18 mètres[C 23]. Les terrains sont accidentés et inclinés près du puits de 70 à 75°. Le grisou y existe[C 23]. Le diamètre du puits est de 2,65 mètres. La fosse est envahie par les eaux en et ne peut fonctionner qu'en avec des accrochages établis à 200 et 240 mètres[A 5].

En 1887, la Compagnie construit un lavoir à côté de cette fosse et les installations sont doublées en 1891. De nombreuses explosions de grisou se manifestent en 1880, 1881, 1887, 1888 et 1889[A 5]. L'extraction cesse en 1914. La fosse est toutefois reconstruite en 1919 pour assurer l'aérage aux puits nos 6 et 8. Le puits cesse son service à l'arrêt de la fosse no 8 en 1968. La production totale est de 1 841 042 tonnes de charbon maigre. Le puits de 346 mètres de profondeur est remblayé en 1970.

Fosse no 3

- 50° 24′ 02″ N, 3° 05′ 05″ E[BRGM 3]

- 1856 - 1975

Le puits de la fosse no 3 est commencée en à Pont-de-la-Deûle, un quartier de Flers-en-Escrebieux[JLH 3], les premiers travaux ont commencé en 1855[C 23]. Le diamètre du puits de 3,80 mètres permet d'utiliser des cages à deux berlines par étages[A 5]. Le creusement présente de sérieuses difficultés à travers les terrains tertiaires et les marnes fendillées jusqu'à la profondeur de 20,62 mètres. L'épuisement des eaux exige l'emploi de quatre pompes de cinquante centimètres, marchant à douze coups par minute. Le terrain houiller est rencontré à 216 mètres. Le passage du niveau est difficile[C 23]. Les 75 premiers mètres ont demandé neuf mois de travail afin d'épuiser l'eau. Terminée fin 1858 à 290 mètres avec des accrochages établis à 245 et 286 mètres, la fosse no 3 entre en exploitation en en extrayant le charbon de la veine Sainte Barbe puissante d'un mètre. Le puits est approfondi à 450 mètres en 1874[A 5]. Le , cinq hommes qui descendait assis dans une berline sont précipités au fond du puits[A 5]. Le cuvelage en bois laissant passer beaucoup d'eau, une chemise en fonte est mise à l'intérieur en 1876[C 23].

La fosse est anéantie en ; elle sert encore à l'extraction jusqu'en 1922, puis à l'aérage des fosses nos 5 et 9 de l'Escarpelle[A 5]. Elle cesse son activité en 1972. Le puits profond de 545 mètres est remblayé en et le chevalement abattu en fin d'année. La production totale est de 4 029 246 tonnes de charbon gras et demi gras[A 5].

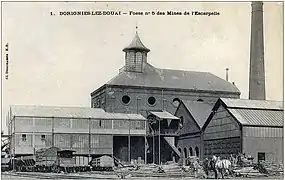

Fosse no 4 - 4 bis

- Puits no 4

- 50° 23′ 26″ N, 3° 04′ 58″ E[BRGM 4]

- 1865 - 1954

- Puits no 4 bis

- 50° 23′ 25″ N, 3° 04′ 59″ E[BRGM 5]

- 1867 - 1952

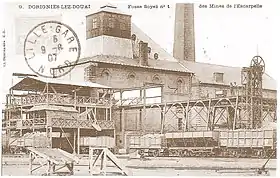

Le fonçage du puits no 4 commence le dans le quartier Dorignies à Douai[JLH 4], près du canal de la Deûle. En se produisent à trente mètres de profondeur d'importantes venues d'eau que l'on n'arrive pas encore à enrayer en [A 6]. Le puits no 4 bis est foncé en 1867 par le procédé Chaudron à 90 mètres du puits no 4 à la profondeur de 334 mètres[A 6] (426 mètres en 1876). La venue d'eau est telle que les puits sont abandonnés quelques mois à la profondeur de 24 mètres[C 23]. On utilise alors avec succès le système Chaudron (creusement par caissons), pour la première fois dans le Nord. La fosse possède un puits d'extraction et un puits d'aérage. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 232 mètres[C 23].

En 1870, on établit des accrochages à 278 et 334 mètres et l'extraction commence en ou en 1872 dans de belles veines de 1,50 mètre d'épaisseur. Le puits no 4 est profond de 340 mètres. La fosse no 4 - 4 bis entre en exploitation en 1872. Elle exploite le faisceau de houille grasse de la fosse Gayant de la Compagnie d'Aniche. Le gisement est très riche et la fosse très productive[C 23]. En 1880, la fosse produit 300 000 tonnes. Le puits no 4 bis sert à l'extraction en 1886[A 6]. En 1913, on exploite à 540 mètres. Détruite en 1918, la fosse ne sert plus que pour l'aérage de la fosse no 5[A 6]. Les deux puits sont dépourvus de chevalements. Le puits no 4 bis, profond de 448 mètres, est remblayé en 1952, le no 4, de 535 mètres, l'est en 1954. Les installations sont détruites en . La production totale est de 5 392 233 tonnes de charbon gras[A 6].

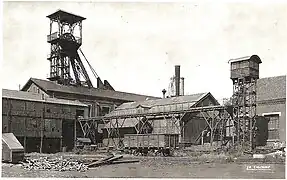

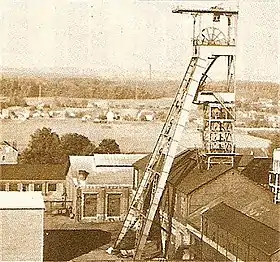

Fosse no 5

.JPG.webp)

- 50° 23′ 31″ N, 3° 05′ 21″ E[BRGM 6]

- 1875 - 1970

Le fonçage du puits no 5 débute le à Douai-Dorignies[JLH 5]. Le diamètre est de 3,65 mètres ; le procédé Kind-Chaudron est utilisé pour le fonçage du puits[C 23]. Le cuvelage descend jusqu'à 122 mètres et le puits atteint le terrain houiller à 210 mètres[C 23]. L'exploitation commence en 1879 à 278 et 334 mètres. Un chevalement métallique est installé en 1909. l'exploitation a alors lieu à 683 mètres[A 6].

En 1950, le puits atteint 681 mètres et la fosse, équipée d'un matériel à bout de souffle, produit très peu. Le puits no 5 sert à l'extraction, au service et à l'entrée d'air. Le retour s'effectue par les puits nos 1 et 3 de l'Escarpelle. Le puits no 5, équipé d'une machine d'extraction à air comprimé Thiriau de 600 chevaux reçoit à partir de 1953, des cages à quatre plateaux de deux berlines de 500 litres et ses recettes du fond et du jour sont améliorées. La fosse sert jusqu'en 1960 au service du personnel et du matériel puis elle s'arrête, n'ayant plus que des fonctions d'aérage jusqu'en 1970. Le puits profond de 681 mètres est remblayé en 1970 et le chevalement abattu en juin de la même année. La fosse a produit 7 432 000 tonnes[JLH 5].

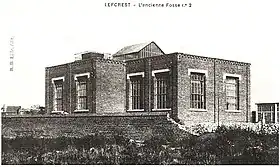

Fosse no 6

La fosse no 6 est commencée à Leforest[JLH 6] le , avec un diamètre de 3,65 mètres afin de servir à l'aérage du puits no 2. En , on installe un premier accrochage à 223 mètres et un second à 301 mètres en 1886[A 1]. L'extraction cesse au puits no 6 en . La fosse sert alors de puits de service pour la fosse no 10. La production totale a été de 4 533 337 tonnes[A 1].

Vers 1960, le toit du chevalement est enlevé et remplacé par une poutre de roulement équipée d'un chariot palan, ce qui en modifie considérablement l'aspect. En 1966, le puits est utilisé comme bure pour la fosse no 10 jusqu'en 1973. À partir de cette date la fosse no 6 sert au retour d'air pour la fosse no 9 à Roost-Warendin jusqu'en 1982. Le puits cesse alors le service et est remblayé en 1983. La machine d'extraction à air comprimé fabriquée par la Société des Ateliers Thiriau en Belgique est démontée et exposée dans la grande verrière du Centre historique minier de Lewarde. Le chevalement est abattu le mardi , à 14 h 45[JLH 6].

Fosse no 7 - 7 bis

- Puits no 7

50° 24′ 37″ N, 3° 00′ 50″ E[BRGM 8]

- 1861 - 1966

- Puits no 7 bis

50° 24′ 35″ N, 3° 00′ 56″ E[BRGM 9]

- 1902 - 1966

La fosse no 7 est commencée en à Courcelles-les-Lens[JLH 7], par la Société du Midi de l'Escarpelle. Le diamètre est de quatre mètres. En 1869, des accrochages sont établis à 208, 267, 340 et 450 mètres[A 1]. Les travaux sont ralentis à cause des procès ayant lieu avec Abel Lebreton, qui fonde la Société du Couchant d'Aniche. La Société du Midi de l'Escarpelle, transformée en Société de Courcelles-lez-Lens ne reçoit sa concession de 440 hectares que le après de nombreuses actions en justice[D 1] : elle connaît aussi des difficultés financières qui l'amènent à la faillite. Le , un coup de grisou dans cette fosse fait quatre morts, un autre le occasionne dix tués[A 1].

Le puits no 7 bis est creusé en à un diamètre de cinq mètres par le procédé de congélation. L'extraction commence en [A 1] et cesse en . La production est concentrée sur la fosse no 8 à Auby. On y a remonté 7 019 000 tonnes de charbon. Le puits no 7 bis assure le retour d'air pour la fosse no 8 jusqu'en 1966. Le puits no 7 profond de 635 mètres est remblayé en 1966. le puits no 7 bis, profond de 563 mètres, est aussi remblayé en 1966. Le chevalement du puits no 7 bis est démantelé vers 1967. Les deux terrils coniques (no 145 et 145A) ont totalement été exploités[JLH 7].

Fosse no 8

- 50° 24′ 45″ N, 3° 02′ 39″ E[BRGM 10]

- 1906 - 1968

Le creusement du puits no 8 commence en à Auby[JLH 8] par le procédé de congélation et rencontre de nombreuses difficultés[A 2]. L'exploitation ne débute qu'en 1910. Les travaux communiquent avec ceux de la fosse no 6 dès 1908. La fosse no 8 est le théâtre d'un coup de grisou, le qui a tué huit mineurs[A 2].

À partir de , la modernisation du siège no 8 est entreprise. Un nouveau chevalement à molettes superposées est installé au-dessus de l'ancien chevalement sans arrêt de production. Une machine d'extraction à poulie Koepe entraînée par deux moteurs de 1 000 chevaux remplace l'ancienne. En 1964, la fosse exploite entre les étages de 300 et 510 mètres. Le personnel est de 711 personnes au fond et 111 au jour. Le rendement net s'élève à 1 295 kilogrammes.

La fosse s'arrête le après avoir extrait 10 150 000 tonnes. Le puits profond de 457 mètres est remblayé la même année. Le chevalement est abattu en fin d'année. La machine d'extraction est démontée pour être installée au puits Dechy no 2[JLH 8].

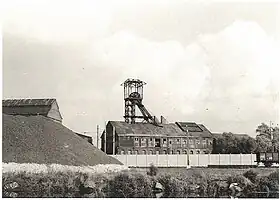

Fosse no 9

.JPG.webp)

- 50° 24′ 42″ N, 3° 06′ 12″ E[BRGM 11]

- 1909 - 1991

Les travaux du puits no 9 débutent en 1909 à Roost-Warendin[JLH 9] par le procédé de congélation pour un diamètre de cinq mètres qui doit servir d'aérage pour les puits nos 1 et 3[A 2]. Un accrochage est établi à 206 mètres et un autre à 227 mètres en . En 1919, le puits est approfondi à 410 mètres. Un bâtiment d'extraction moderne avec machine d'extraction de 1 000 chevaux est construit[A 2].

La fosse est modernisée en 1955 avec l'installation d'un lavoir. En 1956, l'ancien chevalement est remplacé par un nouveau plus moderne et la machine d'extraction à vapeur par une machine électrique. Le puits est approfondi à 463 mètres en 1975. La machine d'extraction étant trop lente, il est décidé de la remplacer par une des machines à poulie Koepe de la fosse no 13 de Nœux, arrêtée depuis 1972. En , ont lieu les travaux de creusement de l'accrochage de 540 mètres.

Les dernières berlines remontent le vendredi , à onze heures. Le charbon provient des tailles 0 et 2 bloc 1. La fosse no 9 de l'Escarpelle est l'avant-dernier puits fermé de l'histoire de l'extraction du charbon dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Les derniers seront les nos 9, 9 bis et 10 du Groupe d'Oignies le . Elle a produit 18 130 000 tonnes. Le puits profond de 592 mètres est remblayé en . Le démantèlement du carreau commence en et se termine le vendredi 30 août à onze heures, avec la démolition de l'ancien chevalement. Le grand, dépouillé de son faux carré, se dresse encore au-dessus du carreau en cours de reconversion[JLH 9].

Le chevalement de la fosse no 9 est en projet de classement auprès de l'UNESCO.

Fosse no 10

- 50° 26′ 37″ N, 3° 03′ 30″ E[BRGM 12]

- 1923 - 1991

La fosse no 10 est la dernière mise en service par La Compagnie des mines de l'Escarpelle, en 1923, au nord de Leforest[JLH 10]. Des accrochages sont ouverts en septembre 1923 à 220 et 310 mètres, alors que le puits atteint 400 mètres[A 3]. Un chevalement haut de 45 mètres est installé, ainsi qu'un chemin de fer ralliant la fosse no 10 à la fosse no 6, un criblage, un château d'eau, une lampisterie pour 1 500 personnes, un encagement et un décagement automatique[A 3]. La fosse no 6 sert alors à l'aérage, alors que la fosse no 10 assure l'extraction. La production est de 1 200 tonnes par jour en 1938[A 3].

En 1946, l'extraction se fait entre les étages de 226 et 300 mètres. En 1964, la fosse exploite entre le tourtia et 270 mètres et prépare un nouvel étage à 370 mètres. En , le nouvel étage à 370 mètres est mis en route, en remplacement de celui de 270 mètres qui a duré trente ans. Le , cinq mineurs empruntent une cage de bure qui s'écrase 80 mètres plus bas. Les cinq hommes sont tués, laissant cinq veuves et seize orphelins. La fosse remporte le prix régional de productivité en 1972 et cesse d'extraire le après avoir remonté 11 874 000 tonnes de charbon. Le puits profond de 414 mètres est remblayé au début de l'année 1991. Le chevalet est abattu le mercredi à 15 h 50[JLH 10].

Les hameaux

Création de « Pont-de-la-Deûle »

Dans une région à caractère rural, on trouvait difficilement à se loger et la main-d'œuvre locale était inexistante. C'est pourquoi la Compagnie des mines de l'Escarpelle fit construire des maisons, à Roost-Warendin, près de l'église. Elles sont terminées en 1852.

- En 1849, bien avant que l'exploitation de la fosse no 3 ne fut commencée, la nécessité de pourvoir au logement des mineurs devient une urgence.

- En 1861, fut construite l'habitation du Directeur de la Compagnie à Pont-de-la-Deûle.

- En 1870, les maisons des ingénieurs et employés, route d'Auby à Pont-de-la-Deûle sont construites. C'était la naissance d'un hameau dans la zone « du pont de la Deûle ».

- En 1890, la direction de la Compagnie des mines de l'Escarpelle projette de créer une nouvelle commune en séparant la commune de Flers-en-Escrebieux de son quartier de Pont-de-la-Deûle avec l'adjonction du hameau de l'Escarpelle, détaché de Roost-Warendin. Ce projet est soumis à l'approbation du conseil municipal. Le 13 juillet, celui-ci nomme une commission, chargée d'étudier cette affaire. Le 27 juillet, le conseil délibère sur le rapport de la commission et émet un avis défavorable. Le Pont-de-la-Deûle reste donc intégré à Flers-en-Escrebieux.

Création du hameau « Le Villers » à Flers-en-Escrebieux

La cité du Villers fut construite vers 1920, pour loger la main d'œuvre polonaise que la Compagnie de l'Escarpelle avait embauchée. Les premiers logements à sortir de terre le furent sur la route nationale vers Noyelles-Godault. Vinrent ensuite ceux de la rue de Reims puis ceux des rues de Chalons et d'Épernay.

Les premières familles polonaises arrivèrent en 1922. Les hommes étaient affectés à la fosse de Courcelles-les-Lens (la fosse no 7). En 1924, la cité comptait 1 100 résidents. Des commerces de proximité s'ouvrent.

Notes et références

- Notes

- Mémoire sur la découverte faite par M. François-Eugène Soyez, de Cambrai, Président du Conseil d'administration de la Compagnie des mines de l'Escarpelle, du charbon au nord-ouest de Douai, et du prolongement du bassin houiller du Nord jusqu'à la mer (en 1846).

- Grâce à la fosse d'Esquerchin, ouverte en 1752 par la Compagnie Wuillaume-Turner.

- L'Escarpelle est un hameau de Roost-Warendin.

- Procès-verbal de la séance du 27 juin 1873 de la Société des Ingénieurs civils.

- Un procès a été intenté à la Compagnie de l'Escarpelle par une association de propriétaires et de cultivateurs de la vallée de la Scarpe, dont les terrains ont été inondés pendant l'hiver et le printemps de 1867. Des experts ont été chargés d'examiner jusqu'à quel point les eaux de la fosse no 4 ont contribué à cette inondation. Ils ont reconnu que le volume d'eau fourni par les pompes de cette fosse ne représente qu'une quantité insignifiante du volume débité par les canaux de dessèchement de la vallée, et, sur leur rapport, le tribunal de Douai a débouté les plaignants.

- Rapport de Messieurs de Bracquemont, Glépin et Vuillemin à la Compagnie de l'Escarpelle, 1867.

- Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, 2e série, tome VI.

- « 1883 - 1936 » est indiqué comme date de fonçage puis de remblayement du puits no 6 sur sa tête de puits matérialisée.

- Références

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 1 ou fosse Soyez des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 ou fosse Douay des Mines de L'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 3 des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 4 - 4 bis des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 5 des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 6 des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 7 - 7 bis des Mines de l'Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 8 des Mines de l’Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 9 des Mines de l’Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 10 des Mines de l’Escarpelle », http://minesdunord.fr/

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 75

- Dubois et Minot 1991, p. 76

- Dubois et Minot 1991, p. 77

- Dubois et Minot 1991, p. 72

- Dubois et Minot 1991, p. 73

- Dubois et Minot 1991, p. 74

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 3

- Vuillemin 1880, p. 4

- Vuillemin 1880, p. 5

- Vuillemin 1880, p. 6

- Vuillemin 1880, p. 7

- Vuillemin 1880, p. 8

- Vuillemin 1880, p. 9

- Vuillemin 1880, p. 10

- Vuillemin 1880, p. 11

- Vuillemin 1880, p. 12

- Vuillemin 1880, p. 13

- Vuillemin 1880, p. 14

- Vuillemin 1880, p. 15

- Vuillemin 1880, p. 16

- Vuillemin 1880, p. 17

- Vuillemin 1880, p. 18

- Vuillemin 1880, p. 19

- Vuillemin 1880, p. 20

- Vuillemin 1880, p. 21

- Vuillemin 1880, p. 22

- Vuillemin 1880, p. 23

- Vuillemin 1880, p. 24

- Vuillemin 1880, p. 25

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome II, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 227

Voir aussi

Articles connexes

- Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

- Compagnie des mines d'Aniche à l'est.

- Compagnie des mines d'Ostricourt, de Dourges et de Drocourt à l'ouest.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I, , p. 72-77.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne), p. 3-26.

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome II, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne).

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome III, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne)