Compagnie des mines de Carvin

La Compagnie des mines de Carvin est une compagnie minière qui a exploité la houille à Carvin dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. À l'instar d'autres compagnies, elle s'installe au nord des concessions déjà attribuées dans le Pas-de-Calais, ce qui n'est pas sans poser problème, d'autant plus que d'autres sociétés nouvelles tentent de s'implanter. La société est fondée le . La concession est instituée le 19 décembre 1860, en même temps que celles de Meurchin, Annœullin et Ostricourt. Les fosses nos 1, 2 et 3 sont respectivement commencées en 1857, 1861 et 1867. Contrairement à bien d'autres compagnie minières de la région, la Compagnie de Carvin n'a pas sensiblement augmenté le nombre de ses puits, puisque le seul et dernier puits à avoir été ouvert est le no 4, à partir de 1902, pour une mise en service en 1907.

| Compagnie des mines de Carvin | |

| Création | |

|---|---|

| Dates clés |

|

| Disparition | 1946 (Nationalisation, et intégration dans le Groupe d'Oignies) |

| Fondateurs | MM. Descat-Leleux, Grenier |

| Forme juridique | Société civile (jusqu'en 1884) ; Société anonyme (à partir de 1884) |

| Siège social | Carvin (jusqu'en 1884) ; Lille (à partir de 1884) |

| Actionnaires | MM. Masclet, Le Rousseau, de Leven, Descat-Leleux, Grenier, Lecocq et Testelain |

| Activité | Extraction et transport de houille |

| Produits | Houille |

| Effectif | 1 785 (en 1938) |

| Capitalisation | 8 000 actions de 500 francs |

La Compagnie des mines de Carvin est nationalisée le 17 mai 1946, et fait partie, avec la Compagnie des mines d'Ostricourt, ainsi que les fosses nos 8 - 8 bis et 9 - 9 bis des mines de Dourges, du Groupe d'Oignies. Les trois premiers puits sont remblayés au milieu des années 1950. La fosse no 4, plus récente, est conservée jusqu'en 1969 pour l'aérage de la fosse no 24 - 25, située à Estevelles. Les installations sont détruites, et les six terrils exploités, si bien que tous ont disparu.

Historique

Société de recherches la Basséenne

Le , c'est-à-dire deux ans après l'établissement des premières recherches d'Ostricourt, Messieurs Descat-Leleux, Lecocq, Grenier et autres, forment une société dite la Basséenne, pour rechercher la houille au nord des concessions de Lens et de Courrières[D 1].

Cette Société a pris possession d'un terrain à Provin, dès le 14 février 1857, mais n'y a fait aucun travail. Puis, changeant d'avis, elle commence, le 20 février 1857, sur Carvin, un sondage no 161, qui atteint le terrain houiller à 133,50 mètres, puis la houille à 135,90 mètres. Encouragés par cette découverte. Messieurs Descat-Leleux et consorts se constituent en société sous une nouvelle forme, et sous la dénomination de Société houillère de Carvin, par acte reçu par Maître Calonne, notaire à Béthune, le 29 juillet 1857[D 1].

La nouvelle Société entreprend sur Annœullin trois nouveaux sondages, nos 160, 162 et 163, et y rencontre le terrain houiller dans tous les trois, et la houille dans les deux premiers, qui a été constatée par l'Administration des Mines fin 1857 et au milieu de 1858[D 2].

Statuts

La Société est civile. Elle prend la dénomination de Compagnie houillère de Carvin. Son siège est à Carvin. Le capital est fixé à quatre millions, divisé en 8 000 actions de 500 francs. Ces actions sont émises au fur et à mesure des besoins. Elles sont nominatives jusqu'à leur complète libération. Elles seront alors au porteur[D 2].

Il est attribué aux comparants ou membres de la Société de recherches, 1 920 actions affranchies de tout versement et exemptes de tous appels de fonds, et au porteur, en compensation de leur apport, de travaux de sondages exécutés ou en voie d'exécution, de leurs droits d'invention et de priorité. Il est de plus remis au conseil d'administration, 80 actions libérées, pour récompenser des services rendus ou à rendre à la Société. Il est émis immédiatement 1 000 actions payantes[D 2]. Les 5 000 restant ne sont émises qu'ultérieurement, sur la décision du conseil d'administration, avec privilège spécial pour leur souscription au profit des propriétaires des actions libérées ou payantes de la première émission. Le Conseil d'administration est composé de sept membres, élus pour sept ans. En cas de décès d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par les membres restants[D 2]. La présence de trois membres suffit pour la validité des délibérations. Un des administrateurs est délégué pour suivre les affaires de la Compagnie. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus[D 2].

L'Assemblée générale se compose de tous les porteurs de dix actions, donnant droit à une voix. Un même actionnaire ne peut réunir plus de cinq voix[D 3]. Elle entend le rapport du Conseil, approuve les comptes, s'il y a lieu. Elle nomme un Comité de trois membres pour la vérification des comptes. Les écritures sont arrêtées le 2 janvier de chaque année. Le conseil d'administration détermine le chiffre des dividendes, dont la quotité est fixée définitivement par l'assemblée générale. Il sera prélevé, sur les bénéfices, 5 % destinés à former un fonds de réserve de 300 000 francs.

Sur le capital de quatre millions, divisé en 8 000 actions de 500 francs, il a été attribué aux fondateurs, en compensation de leur apport 2 000 actions libérées soit 1 000 000 francs[D 3]. Il a été émis successivement :

- 1° 1 000 actions, à l'origine, ayant produit 500 000 francs.

- 2° 400 actions en 1858, ayant produit 200 000 francs.

- 3° 600 actions en 1859, ayant produit 300 000 francs, soit un total de 2 000 actions représentant 1 000 000 francs, de sorte que le capital était d'abord représenté par 4 000 actions de 500 francs, soit 2 000 000 francs[D 3].

Ce capital est le capital actuel en 1880, une délibération de l'assemblée générale du 6 juillet 1868 ayant réduit à deux millions de francs le capital fixé, dans l'acte de Société, à quatre millions[D 3].

Concession

La concession de Carvin a été instituée le 19 décembre 1860, comme celles de Meurchin, Annœullin et Ostricourt. La superficie est de 1 150 hectares. Les concessionnaires sont, d'après le décret, les sieurs Masclet, Le Rousseau, de Leven, Descat-Leleux, Grenier, Lecocq et Testelain, administrateurs de la Société civile houillère de Carvin[D 3].

La première demande de concession de la Société de Carvin date du 1er novembre 1857[D 3], après la découverte de la houille dans son premier sondage[D 4]. Elle porte sur une partie des terrains demandés par la Compagnie de Meurchin. La Compagnie de Courrières, qui a exécuté antérieurement plusieurs sondages au sud de Carvin, a aussi demandé, longtemps auparavant, les terrains à concéder, à titre d'extension de sa concession primitive[D 4].

D'un autre côté, la Société de Don, qui a aussi exécuté des sondages heureux au nord de Carvin, dispute à cette dernière les terrains concessibles. L'instruction de ces diverses demandes a été longue et laborieuse[D 4]. L'administration se prononce à la fin en faveur de l'établissement de deux nouvelles concessions, celles de Carvin et de Don, qui ont été accordées aux deux Sociétés connues sous ces noms. La Compagnie de Courrières réclame ensuite le remboursement des dépenses de sondages exécutés dans le périmètre concédé à la Compagnie de Carvin. Une transaction amiable intervient entre les deux Compagnies ; la Compagnie de Carvin paye à la Compagnie de Courrières une somme de 20 000 francs à titre de remboursement de parties de ces dépenses[D 4].

La Compagnie de Meurchin élève une semblable réclamation pour un sondage exécuté par elle dans le périmètre de la Société de Carvin. Celle-ci paye à la première 5 013,67 francs[D 4]. Mais à son tour, là Compagnie de Carvin fait payer à la Compagnie de Don la moitié de la dépense d'un sondage exécuté par elle, dans le périmètre d'Annœullin, soit 3 049,13 francs. Pendant l'instruction des diverses demandes en concession du nord du Bassin, les Ingénieurs concluent à accorder une seule concession aux deux Sociétés réunies de Carvin et de Don[D 4].

Un projet de fusion a longtemps été débattu et discuté entre les deux Sociétés, et au moment d'aboutir. Toutefois, le Gouvernement se décide à partager entre les trois Sociétés de Meurchin, Carvin et Don, le terrain houiller concessible, et à accorder à chacune d'elles une concession distincte[D 4].

Travaux

Immédiatement après la découverte du terrain houiller au sondage no 161, en 1857, la Société de Carvin ouvre, sur le territoire de la commune de ce nom, une fosse no 1[D 4]. Le niveau a été facile à passer à l'aide d'une simple machine[D 4] d'extraction de 30 chevaux[D 5]. À un moment donné, on a cependant eu 6 000 hectolitres d'eau à épuiser par jour. Le terrain houiller a été atteint à 135 mètres, puis on a traversé successivement une couche de houille de 90 centimètres à 152,80 mètres, une couche de 83 centimètres à 164,30 mètres et une couche de 60 centimètres à 189,60 mètres, inclinées vers le sud de 18 à 26°[D 5]. La houille, de nature sèche, est de bonne qualité et convient bien au chauffage des générateurs. Un accrochage est ouvert à 150 mètres, et, bien que les terrains soient assez accidentés, l'exploitation des trois belles couches rencontrées, commencée en 1859, fournit déjà en 1860, 1 500 hectolitres par jour, et réalise des bénéfices importants, 146 760,83 francs pour 1859 et 1860. L'extraction de la fosse no 1 s'élève successivement de 16 059 tonnes en 1859, 30 532 tonnes en 1860, 40 795 tonnes en 1861 et 65 680 tonnes en 1862[D 5].

Une deuxième fosse, no 2, est ouverte, au midi de la première, en 1861. Le niveau, sans offrir de grandes difficultés, n'a pu être passé qu'à l'aide d'une forte machine d'épuisement[D 5]. Cette fosse atteint le terrain houiller à 140,18 mètres, et entre en exploitation en 1863. Cette exploitation fournit des houilles beaucoup plus maigres et de moins bonne qualité que celle de la fosse no 1. C'est une anomalie : la fosse no 2 est pourtant plus au centre du Bassin, et la houille devient plus grasse, et renferme plus de matières volatiles, au fur et à mesure qu'on s'avance du nord au sud[D 5].

Tandis qu'à la fosse no 1, les couches présentent une faible inclinaison, environ 18°, à la fosse no 2, cette inclinaison varie de 23 à 44°[D 5]. La mise en exploitation de cette dernière fosse n'amène pas une grande augmentation dans l'extraction de la Compagnie. Cette extraction qui est, avec une seule fosse, de 65 680 tonnes en 1862, ne s'élève, avec les deux fosses, qu'à 68 000 tonnes de 1863 à 1865, et à 77 000 tonnes de 1866 à 1869[D 5].

Une troisième fosse, no 3, est ouverte, en 1867, au sud-est du no 2. Les eaux sont assez abondantes dans le niveau. Le terrain houiller est rencontré à 138,40 mètres, et cette fosse entre en exploitation en 1870[D 6]. Les couches fournissent une houille assez maigre. La bowette au nord, du niveau de 188 mètres, à trente mètres de l'accrochage, et immédiatement en dessous du mur d'une veine, a traversé une couche de schiste, de sept mètres d'épaisseur, renfermant de nombreuses coquilles marines du genre Productus et Orthis[D 6].

Cette couche repose sur un banc de grès donnant une assez grande quantité d'eau salée, elle renferme par litre 0,797 gramme de chlore et 1,328 gramme d'acide sulfurique[D 6]. Cette composition de l'eau n'est pas particulière à la fosse no 3 de Carvin ; dans la plupart des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, les eaux rencontrées dans le terrain houiller sont salées et présentent une composition analogue, et se rapprochant de celle de l'eau de mer[D 6].

Production

La première fosse de Carvin est ouverte en 1857, et dès l'année 1859 elle entre en exploitation. Sa production est successivement de 16 659 tonnes en 1859, 30 532 tonnes en 1860, 40 795 tonnes en 1861, 65 680 tonnes en 1862, soit un cumul de 153 666 tonnes sur la période[D 6].

Une deuxième fosse, ouverte en 1861, commence à extraire en 1863, et la production totale s'élève à 67 096 tonnes en 1863, 68 907 tonnes en 1864, 66 765 tonnes en 1865, 76 156 tonnes en 1866, 75 420 tonnes en 1867, 75 607 tonnes en 1868, 76 904 tonnes en 1869, soit un cumul de 506 855 tonnes sur la période[D 6].

La troisième fosse entre en exploitation en 1870, et l'extraction des trois fosses atteint 84 927 tonnes en 1870, 101 998 tonnes en 1871, 117 733 tonnes en 1872, 136 506 tonnes en 1873, 133 621 tonnes en 1874, 149 880 tonnes en 1875, 117 827 tonnes en 1876, 126 513 tonnes en 1877, 133 148 tonnes en 1878 et 127 297 tonnes en 1879, soit un cumul de 1 229 450 tonnes sur la période, et un total de 1 889 971 tonnes depuis l'origine[D 7].

Gisement

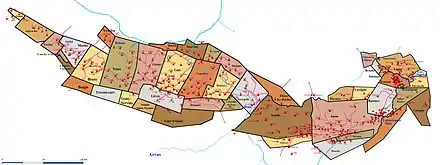

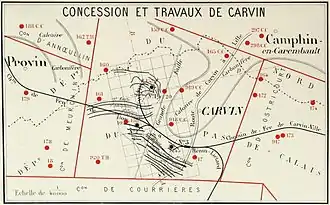

La planche ci-contre, dressée à l'échelle de 1/40 000, donne la position des puits et sondages exécutés dans la concession de Carvin, et la trace des diverses couches qui y sont exploitées, d'après les plans des travaux[D 7].

Ces couches sont au nombre de 19. Elles forment, d'après la nature de la houille, trois groupes distincts. Le groupe no 1 est composé de sept couches exploitées par les fosses nos 1 et 2, de charbon demi-gras, tenant de 14,50 à 17 % de matières volatiles. Le groupe no 2 est composé de six couches exploitées par les fosses nos 2 et 3, de charbon quart-gras, tenant de 13 à 14 % de matières volatiles. Enfin, le groupe no 3 est composé de six couches exploitées également par les fosses nos 2 et 3, de charbon maigre, tenant de 10 à 12,50 % de matières volatiles[D 7].

À l'inverse de ce qui se présente dans toute la formation houillère du Nord de la France, à Carvin ce sont les couches exploitées par la fosse no 1, c'est-à-dire les plus septentrionales, ou qui paraissent les couches inférieures, qui sont les plus grasses ; et les couches méridionales, exploitées par la fosse no 3, ou qui paraissent les couches supérieures, qui sont les plus maigres[D 7].

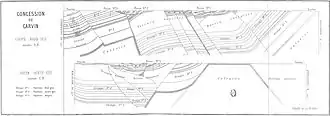

C'est là une anomalie, dont on trouve l'explication dans les coupes verticales à l'échelle de 1/10 000e dues à l'obligeance de M. E. Daubresse, directeur des mines de Carvin, et reproduites dans la planche ci-contre[D 8].

Personne mieux que M. E. Daubresse, qui a suivi et exécuté depuis l'origine tous les travaux des mines de Carvin, n'est plus à même de rendre compte des faits singuliers qui se présentent sur ce point de la formation houillère : c'est d'abord la pénétration d'un grand cap de calcaire carbonifère, qui s'avance du nord jusque près la fosse no 3 ; puis une série de l'ailles qui ne laissent apparaître le groupe no 1 des couches de houille demi grasse que sur une faible partie de la concession, ce groupe de couches ayant été enlevé par des érosions sur les autres points où se montrent les couches de houille quart grasse et maigre[D 8].

Chemin de fer

Dès la mise en exploitation de la première fosse de Carvin, les moyens d'écoulement des produits font défaut. La Compagnie établit, en 1861, sur la grande route, un petit chemin de fer, à traction de chevaux, pour conduire ses charbons au canal de la Deûle[D 8].

En même temps, elle demande l'autorisation de relier, par un grand chemin de fer, ses fosses à la ligne du Nord, à la gare de Carvin-Libercourt. Cette autorisation lui est accordée par décret du 7 octobre 1863, et avec la condition de faire un service public de marchandises et de voyageurs jusqu'à Carvin-Ville. La Compagnie du Nord se charge de la construction de ce chemin moyennant une somme de 345 810,07 francs, payable en dix annuités de 42 626,54 francs, y compris les intérêts[D 8]. L'inauguration a eu lieu le 15 juin 1864, pour le service des charbons, et une année après, pour le service public. La longueur du chemin est de 7 850 mètres, y compris les voies de garage. Il a nécessité l'achat de 14 hectares 63 ares 13 centiares de terrains qui ont coûté à la Compagnie 230 000 francs. Au 1er mars 1871, ce chemin de fer est repris dans le bilan pour 883 662,67 francs[D 8].

Procès

En septembre 1865, quelques actionnaires ont assigné le conseil d'administration en nullité de la Société sous prétexte d'ordre public[D 8].

Le Conseil confie sa défense à Maître Dufaure[D 9]. Le tribunal de Béthune, tout en déboutant les demandeurs des conclusions auxquelles ils attachent certainement le plus d'importance, a cru néanmoins devoir prononcer la nullité de la Société[D 9]. Le tribunal a semblé dire que certaines responsabilités ont été éludées par la forme qui a été donnée à l'acte social. Le Président du Conseil et administrateur délégué, est nommé par le jugement du tribunal, liquidateur judiciaire et administrateur provisoire de l'exploitation[D 9]. La Compagnie interjette appel de ce jugement, et les actionnaires qui ont entamé le procès, à l'exception d'un seul, se désistent. Une transaction intervient avec ce dernier, auquel on rembourse, en capital et intérêts, le prix de 55 actions, soit 48 231,85 francs, ou 876,94 francs par action[D 9].

À partir de cette époque, les actions formant le capital social en émission se sont trouvées réduites de 4 000 à 3 945[D 9].

Dividendes

Le succès de la Compagnie de Carvin a été rapide, et son exploitation productive dès le commencement. Aussi, dès le 15 septembre 1864, elle peut distribuer, comme résultat de l'exercice 1863-64, un premier dividende de 25 francs à chacune des 4 000 actions émises[D 9].

Un deuxième dividende de même importance, prélevé sur les bénéfices de 1864-65, a été distribué en 1865. Il est ensuite distribué 30 francs par action sur les résultats de l'exercice 1865-66, 40 francs par action sur les résultats de l'exercice 1866-67, 20 francs par action sur les résultats de l'exercice 1867-68 et 40 francs par action sur les résultats de l'exercice 1868-69[D 9].

Il n'y a pas eu de répartition en 1869-70 ni en 1870-71. Mais en 1871-72 on distribue 25 francs par action, et 52 francs par action en 1872-73. Les hauts prix qu'atteignent les houilles permettent de distribuer 120 francs par action sur chacun des exercices 1873-74, 1874-75 et 1875-76[D 9]. Le dividende tombe ensuite à trente francs en 1876-77, et à quinze francs pendant chacun des exercices 1877-78 et 1878-79. Il remonte à 25 francs en 1879-80[D 10].

Valeur des actions

En janvier 1861, la Compagnie de Carvin a émis 4 000 actions de 500 francs, chiffre auquel a été réduit le capital social en 1868. La fosse no 1 est en exploitation, et les actions valent 650 francs et même 700 francs[D 10]. Elles tombent, en 1862, à 500 francs et même à 480 francs. À partir de 1864 et jusqu'en 1869, les actions reçoivent six dividendes qui varient de vingt à quarante francs. Le nombre d'actions en circulation est réduit, en 1867, à 3 945 actions, par le rachat de 55 actions, à 876,94 francs l'une[D 10].

Le prix de vente des actions s'élève et atteint 1 030 francs en 1868. Mais il n'est plus, en juillet 1872, que de 900 francs. À partir de cette date, et pendant les hauts prix de vente des houilles et avec des dividendes de 120 francs, la valeur des actions s'élève successivement à 1 040 francs en janvier 1873, 2 000 francs en juillet 1873, 2 500 francs en juillet 1874, 2 580 francs en janvier 1875, 3 500 francs en avril 1875 et 3 600 francs en août 1875. Ce dernier chiffre est le prix maximum qu'ont atteint les actions de Carvin[D 10].

Les dividendes diminuant, on les retrouve en janvier 1876 à 2 800 francs, en juillet 1876 à 2 500 francs, en janvier 1877 à 1 700 francs, en juillet 1877 à 1 500 francs, en janvier 1878 à 1 400 francs, en juillet 1878 à 1 140 francs et en janvier 1879 à 1 125 francs. Elles oscillent entre 1 000 et 1 380 francs pendant l'année 1879, et en juillet 1880 elles se vendent, à la Bourse de Lille, à 1 440 francs[D 10].

Dépenses

Au 31 décembre 1860, la Compagnie de Carvin a une fosse en exploitation. Elle a alors dépensé en terrains, bâtiments, fosse, matériel et approvisionnements 1 128 702,45 francs. Elle a encaissé sur les actions émises 867 750 francs, soit une différence de 260 952,45 francs représentée par ce qu'elle devait à divers à hauteur de 114 191,62 francs et par les bénéfices réalisés sur l'exploitation pour 146 760,83 francs[D 11].

Son bilan, au 31 mars 1864, alors qu'elle a deux fosses en exploitation, comprend les dépenses suivantes : la valeur de la fosse no 1 est de 398 578,62 francs et celle de la fosse no 2 de 395 654,01 francs, soit un cumul de 794 232,63 francs[D 11]. Les terrains et constructions sont de 258 574,98 francs, les appareils à vapeur de 214 355,73 francs, le matériel de 184 132,53 francs, l'acompte sur le chemin de fer de 21 275,41 francs, soit un total de 1 572 561,28 francs. Le fonds de roulement est de 231 453,10 francs, dont 161 667,56 francs en caisse et créances et 69 785,54 francs en charbon et marchandises en magasin. Le total du bilan est de 1 804 024,38 francs[D 11].

La production est, en 1864, de 68 907 tonnes. Il a donc été dépensé 26 francs par tonne, sans tenir compte des dépenses faites en recherches avant l'obtention de la concession. Le bilan arrêté au 1er mars 1872 donne, pour dépenses faites à cette date, avec trois fosses en exploitation, le chiffre de 4 367 143,81 francs[D 11] réparti comme suit :

- Fosses (terrains, matériel, constructions et appareils) : 2 222 224,63 francs.

- Chemin de fer (terrains, matériel et constructions) 883 662,67 francs[D 11].

- Espèces, portefeuille, banquiers : 99 229,92 francs.

- Charbon et marchandises en magasin : 102 526,97 francs.

- Dû par acheteurs de houille : 59 499,62 francs.

- Soit un ensemble de 3 367 143,81 francs[D 12].

Si l'on ajoute à cette somme la valeur de la richesse houillère apportée par la Société de recherches, et la valeur des 80 actions employées à récompenser divers services soit un million de francs, on a pour la dépense totale de la Compagnie de Carvin au 1er mars 1872 4 367 143,81 francs[D 12].

L'extraction de l'année 1872 est de 117 733 tonnes. On a dépensé alors environ trente francs par tonne produite, et quarante francs, en tenant compte de la valeur de l'apport de la Société de recherches. Ce chiffre de dépenses est peu élevé. Il témoigne d'une grande économie apportée dans les travaux, comme de l'absence de difficultés dans leur exécution[D 12].

Emprunt

L'Assemblée générale du 17 février 1867 vote un emprunt de 500 000 francs pour l'exécution d'une troisième fosse. Cet emprunt a été réalisé par l'émission de 2 000 obligations de 250 francs, rapportant 6 % d'intérêt, et remboursables à 280 francs en dix ans, à partir du 1er octobre 1869[D 12]. C'est une charge annuelle, en intérêts et remboursement, de 82 000 francs. On a tenté d'abord l'émission de 1 000 actions, mais il n'en a été souscrit que 85, et il n'a pas été donné suite à cette émission. Cet emprunt est vers 1880 complètement remboursé[D 12].

Ouvriers et Salaires

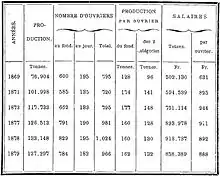

En 1864. la Compagnie de Carvin occupe, au fond et au jour, 430 ouvriers. Sa production est alors de 68 907 tonnes, de sorte qu'il faut un ouvrier pour produire annuellement 160 tonnes[D 12]. Les rapports des Ingénieurs des Mines donnent, pour un certain nombre d'années, les renseignements contenus dans le tableau ci-contre, sur le nombre d'ouvriers, la production par ouvrier et les salaires[D 13].

Les mines de Carvin, situées dans un centre de population important, ont pu se procurer facilement des ouvriers, et les former petit à petit aux travaux de l'exploitation. Les salaires y sont en général moins élevés de 10 % que dans les autres mines du Bassin, et la production individuelle également moins grande[D 13].

Maisons

Dès 1860, la Compagnie a fait construire quarante maisons d'ouvriers. En 1864. elle en possède 65. Elle n'en a plus fait construire depuis, de sorte que le nombre de ses maisons est encore de 65 en 1880[D 13].

Prix de revient

Les états de redevances donnent les indications suivantes pour les dépenses et les prix de revient en 1873 et 1874[D 13].

En 1873, la production est de 136 506 tonnes, les dépenses d'établissement sont de 34 035 francs soit 25 centimes par tonne, et les dépenses d'exploitation de 1 297 885 francs soit 9,50 francs par tonne[D 14]. Les dépenses totales sont de 1 331 890 francs soit 9,75 francs par tonne. En 1874, la production est de 133 621 tonnes, les dépenses d'établissement sont de 70 190 francs soit 52 centimes par tonne, et les dépenses d'exploitation de 1 433 310 francs soit 10,72 francs par tonne. Les dépenses totales sont de 1 503 506 francs soit 11,24 francs[D 14].

On remarquera la faible dépense en travaux de premier établissement, 25 et 52 centimes par tonne, tandis que dans la plupart des autres houillères, cette dépense s'élève, pendant les mêmes années, à deux et trois francs et plus par tonne[D 14]. Quant au prix de revient d'exploitation proprement dite, il est peu élevé, 9,50 francs et 10,72 francs par tonne. L'entreprise est conduite sagement et économiquement, et les salaires des ouvriers y sont moins élevés que dans les autres mines, par suite de la facilité avec laquelle on trouve du personnel dans la localité[D 14].

Prix de vente

Les rapports des Ingénieurs fournissent les renseignements suivants sur le prix de vente moyen à la tonne des houilles de Carvin : 11,34 francs en 1862, 9,91 francs en 1869,11,91 francs en 1871, 12,40 francs en 1872, quinze francs en 1873, 15,60 francs en 1874, 15,85 francs en 1875, 15,68 francs en 1876, 12,60 francs en 1877, 11,43 francs en 1878 et 11,25 francs en 1879[D 14].

Ces houilles, partie quart gras, et partie maigre, se vendent à des prix notablement inférieurs à ceux auxquels se vendent les houilles grasses. Le prix minimum a été, en 1869, 9,91 francs, et le prix maximum, en 1873, 1874, 1875 et 1876, 15 à 15,85 francs[D 14]. En 1878, ce prix de vente est redescendu à 11,63 francs, et en 1879, à 11,25 francs[D 15]. Mais comme les prix de revient de la Compagnie de Carvin sont très réduits, cette entreprise a réalisé cependant d'assez beaux bénéfices qui lui ont permis de distribuer des dividendes chaque année, sauf en 1869-70[D 15].

Renseignements sur la vente

D'après les rapports des Ingénieurs des Mines, la composition, d'après la grosseur, des houilles extraites par la Compagnie de Carvin est de 1876 à 1878 comme indiqué ci-contre[D 15]. Les deux autres tableaux concernent les lieux d'expédition et les modes de transport.

Agglomérés

Les houilles de Carvin, surtout celles de la fosse no 2, sont en général menues et maigres, et l'écoulement s'en effectue difficilement. Pour remédier à cet inconvénient, la Compagnie a eu recours, en 1867, à un procédé d'agglomération dû à Messieurs Dumoutier et Rondy, qui consiste à mélanger les charbons menus avec du goudron de gaz, et à chauffer la masse dans des appareils spéciaux, de manière à l'amener, par le refroidissement, de l'état pâteux à l'état solide[D 16].

Le rapport à l'Assemblée générale du 3 mai 1868 s'exprime, à ce sujet, dans les termes suivants :

« L'excellente qualité de nos charbons ne les préservant pas de la désagrégation partielle qu'ils subissaient dans le travail de l'extraction, et par leur séjour sur le carreau de la mine ; il en résultait des difficultés pour nos livraisons et un préjudice réel. Nous avons trouvé un moyen infaillible d'y porter remède : nos résidus peuvent être amenés à un état de solidité rocheuse, et, en cet état, ils activent, dans la plus heureuse mesure, la combustion de nos charbons maigres. Nous avons soumis, à titre d'essai, nos résidus convertis en charbon pierre, à des fabricants haut placés en industrie. Partout on a constaté que ces agglomérés étaient excellents pour allumer le feu des fourneaux[D 16] et pour l'entretenir en pleine activité. Nos résidus, ainsi préparés, loin d'être rebutés, sont au contraire particulièrement recherchés en addition à nos livraisons. Nous nous sommes hâtés d'installer nos appareils. Notre fabrication d'agglomérés marche déjà dans de bonnes proportions, elle prend chaque jour de nouveaux développements. Nous nous félicitons d'avoir à vous donner ces informations[D 17]. »

Malgré tout ce que promettait ce procédé d'agglomération, son application ne tarde pas à être abandonnée, et cela devait être. Pour utiliser du charbon menu coûtant d'extraction environ sept à huit francs la tonne, il faut y ajouter 20 à 25 % de goudron à cinquante francs la tonne, soit dix à 12,50 francs d'un produit étranger, plus les frais de préparation. On obtient ainsi un combustible revenant à vingt ou 23 francs la tonne, prix supérieur aux meilleures qualités de houille[D 17].

Après 1880

En 1884, la compagnie de Carvin est transformée en société anonyme. Passée sous contrôle majoritaire de familles lilloises, son siège social est transféré à Lille[1].

En 1879, l'ingénieur-directeur de la compagnie est M. Daubresse. M. Heupgen l'est à partir de 1890, cette année-là, la compagnie produit 167 000 tonnes de houille et emploie 950 hommes, 97 enfants et quatre femmes[A 1]. Sept ans plus tard, la compagnie produit 217 000 tonnes avec 1 118 hommes, 112 enfants, et cinquante femmes. L'ingénieur-directeur est M. Jardel à partir de 1900[A 1]. La production est de 231 000 tonnes en 1901, et de 261 000 tonnes quatre ans plus tard. La compagnie a alors employé 1 436 ouvriers dont 954 au fond[A 2].

La fosse no 4 est commencée en 1902, au sud de la concession, et entre en exploitation en 1907. Les fosses sont détruites durant la Première Guerre mondiale, ainsi que les usines à briquettes, les usines à boulets, le quai sur la Souchez et la ligne ferroviaire reliant Libercourt à Carvin[A 2].

La compagnie produit 285 647 tonnes de houille et 163 424 tonnes de briquettes et de boulets en 1934, 291 350 tonnes de houille et 149 073 tonnes de briquettes et de boulets en 1935 et 292 635 tonnes de houille et 124 679 tonnes de briquettes et de boulets en 1938[A 2]. Cette même année, la compagnie emploie trente-deux ingénieurs et surveillants et 1 135 mineurs au fond, et 74 ingénieurs et surveillants et 544 ouvriers au jour, pour un total de 1 785 hommes[A 2].

Fosses

Quatre puits et une avaleresse sont creusés par la Compagnie. Ils sont tous situés sur le territoire de Carvin. En 1857, la Compagnie des mines de Meurchin ouvre sur le territoire de Carvin l'avaleresse de Carvin, qui est abandonnée la même année à la profondeur de 14,80 mètres[D 18].

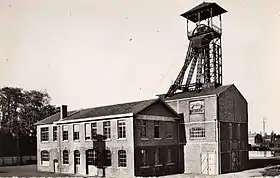

Fosse no 1 Sainte-Barbe

.jpg.webp)

- 50° 30′ 19″ N, 2° 56′ 45″ E[BRGM 1]

- 1857 - 1956

Le creusement du puits no 1 est entrepris par la Société libre de recherche de M. Grenier dite « La Basséenne » en mai 1857[A 3]. Le puits est situé au nord-ouest[JLH 1] de Carvin[JLH 2], le terrain houiller est atteint à 135,05 mètres, le puits atteint la profondeur de 256 mètres[A 3]. Le niveau d'eau a été facile à passer. Le maximum de venue d'eau a été de 600 mètres cubes, épuisés par une machine d'extraction de trente chevaux[D 18]. La première veine épaisse de 90 centimètres et inclinée de 26° a été découverte à 152,80 mètres, la seconde, épaisse de 83 centimètres et inclinée de 18°, à 164,30 mètres, et la troisième, épaisse de 60 centimètres à 189,60 mètres[D 18]. Le dernier accrochage est ouvert à 250 mètres, les terrains sont accidentés[D 18].

L’extraction du charbon de type maigre commence en 1859. La production est de 30 523 tonnes en 1860, et de 65 680 tonnes en 1862[A 3]. La fosse a été détruite et noyée en 1918, à la suite de la Première Guerre mondiale, dès lors, la production est définitivement arrêtée[A 3]. Lors de la Nationalisation, la fosse, qui sert à l'aérage, est renommée fosse no 11 du Groupe d'Oignies, afin d'éviter toute confusion avec la fosse no 1 de l'ancienne Compagnie des mines d'Ostricourt, devenue fosse no 1 du Groupe d'Oignies. Le puits, devenu inutile, est remblayé en 1956[JLH 2], 2 010 302 tonnes de charbon maigre ont été extraits[A 3]. Des installations, il ne reste plus rien[JLH 2].

Avaleresse Magenta

- 50° 30′ 14″ N, 2° 55′ 55″ E[BRGM 2]

La Société de Carvin entreprend en 1859 un puits à Carvin, près du chemin de Provin, à un kilomètre de la fosse no 1 et à 170 mètres au nord-est du sondage no 1303. Le diamètre est de quatre mètres. Le fonçage du puits est abandonné en mars 1860, à une dizaine de mètres de profondeur, dès que la compagnie a eu connaissance du tracé proposé par l'administration des mines pour la limite commune entre les concessions de Carvin et de Meurchin[SB 1]. Celle-ci passe à trois cents mètres à l'ouest de l'avaleresse. Le nom de fosse no 2, initialement donné à cette fosse, a été ultérieurement attribué à la fosse suivante. Alfred Soubeiran rapporte dans son ouvrage de 1895 que les terrains ont été conservés pour y bâtir les corons Magenta[SB 1]. Ceux-ci ont été détruits, et le terrain est une pâture. Charbonnages de France installe en 2002 une borne de présence le long de la route, la tête de puits n'étant pas matérialisée[BRGM 2]. L'ouvrage est indiqué comme étant profond de dix mètres, mais la nature du serrement est inconnue[BRGM 2].

Fosse no 2

- 50° 29′ 46″ N, 2° 56′ 31″ E[BRGM 3]

- 1861 - 1955

Le puits de la fosse no 2 est ouvert à partir de 1861[A 1], à l'ouest de Carvin[JLH 3] et au sud de la première fosse[JLH 1], le terrain houiller est rencontré à 140,18 mètres[D 18]. Durant les travaux de fonçage, quatre veine sont rencontrées[D 18] : la première veine, épaisse de treize centimètres et inclinés à 35°, est recoupée à la profondeur de 146,60 mètres, la deuxième, épaisse de trente centimètres, à 155,18 mètres, la troisième, épaisse de vingt centimètres et inclinée à 44°, à 156,58 mètres, enfin, la quatrième, épaisse de 32 centimètres et inclinée de 23°, est rencontrée à 176,12 mètres[D 18].

Le puits est profond de 194,24 mètres, et cuvelé de sept à 83,30 mètres[D 18]. Son diamètre est de quatre mètres. La traversée du niveau a été assez facile, bien qu'à 60 mètres de profondeur, il a fallu faire fonctionner la machine d'épuisement[D 18]. La fosse entre en exploitation en 1863[A 1], deux couches de charbon maigre y sont exploitées. En 1868, une machine d'extraction verticale à deux cylindres est installée en remplacement de l'ancienne[D 18].

La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Après la Nationalisation, elle est renommée fosse no 12 du Groupe d'Oignies, pour éviter toute confusion avec la fosse no 2 de l'ancienne Compagnie des mines d'Ostricourt. Le puits, d'une profondeur de 299 mètres[A 1], est remblayé en 1955.

Fosse no 3 Saint-Louis

- 50° 29′ 29″ N, 2° 57′ 04″ E[BRGM 4]

- 1867 - 1955

Les travaux de fonçage d'un troisième puits débutent en 1867[A 1], toujours à Carvin[JLH 4], près du centre-ville[JLH 1]. Le terrain houiller est recoupé à 138,40 mètres[D 18]. La fosse entre en exploitation en 1870[A 1]. Sept veines de charbon maigre y sont exploitées. Le creusement du puits dans la craie s'est fait à la poudre, à cause de la dureté des terrains ; cependant le niveau a fourni plus d'eau que celui des deux autres fosses[D 18]. Une couche de schistes de sept mètres d'épaisseur, située immédiatement au-dessous d'un mur de veine, et complètement remplis de coquilles des genres Productus et Orthis a été rencontré[D 18]. La fosse est en communication avec la fosse no 2[D 18]. Le puits no 3, d'un diamètre de 3,50 mètres, est profond de 193 mètres[A 1].

La fosse no 3 devient la fosse no 13 lors de la nationalisation des mines, pour éviter toute confusion avec la fosse no 3 de l'ancienne Compagnie des mines d'Ostricourt. Après l'arrêt de l'extraction de la houille en 1943, les installations sont converties en centre de formation des jeunes mineurs. Le puits sert de retour d'air de la fosse no 14 jusqu'en 1955, date à laquelle il est remblayé[JLH 4].

Les seuls vestiges de la fosse sont les bureaux, qui ont été reconvertis en habitations. Le carreau de fosse a été transformé en lotissement, et la tête de puits matérialisée du puits no 3 est située dans le jardin du no 5 de la rue La Fontaine, à droite de la maison, près de la clôture du no 7. Un exutoire permet l'évacuation des gaz.

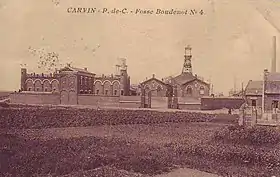

Fosse no 4 Louis Boudenoot

- 50° 29′ 13″ N, 2° 56′ 16″ E[BRGM 5]

- 1902 - 1969

Si les trois précédents puits ont été creusés sur une période de dix ans, il faut attendre 35 ans avant que ne soit entrepris le fonçage du puits no 4 baptisé « Boudenoot » en 1902[A 2] au sud-ouest des trois autres, dans une partie encore vierge de la concession, le Mont Soleau, à Carvin[JLH 5]. La mise en service de ce nouveau puits, en 1907[A 2], entraîne l’arrêt de l'exploitation des fosses nos 2 en 1909 et 3 en 1907, ces deux puits étant utilisés alors comme puits de service pour la nouvelle fosse no 4. La fosse no 1, située dans une autre partie de gisement, est arrêtée définitivement en 1909. Les trois premières fosses sont caractéristiques des fosses du XIXe siècle, ce sont de petites installations.

Par contre, la nouvelle fosse no 4 est moderne, le puits de cinq mètres de diamètre est parmi les plus importants du bassin minier, le carreau très grand comporte toutes les installations propres à un siège d’extraction moderne : lavoir, usine à boulets, usine à briquettes, centrale électrique. Ce qui attire particulièrement le regard lorsqu’on se présente à l’entrée, c’est un bâtiment particulièrement soigné de forme rectangulaire de 45 mètres de façade sur 30 mètres de large, flanqué de trois tours d’angle surmontées d’un toit pointu qui le font ressembler à un petit château. Cet élégant édifice est le bâtiment des bains-douches, les tours sont destinées à assurer l’aération de l’ensemble.

La fosse no 4, comme la presque totalité des mines occupées par les Allemands, a été entièrement détruite durant la grande guerre. Au départ des troupes allemandes en 1918, il ne reste plus qu’un champ de ruines qu’il a d’abord fallu déblayer, avant de dénoyer les puits et reconstruire l’ensemble des installations. Si le bâtiment des bains douches qui a moins souffert que les installations industrielles a été réparé à l’identique, le chevalement qui symbolise une fosse a été reconstruit dans le même style qu’avant guerre, mais avec une toiture à deux fois quatre pans surmontée d’un paratonnerre ouvragé qui donne plus belle allure que son prédécesseur.

En 1946, lors de la nationalisation, la fosse no 4 devient la fosse no 14 du groupe d’Oignies pour la distinguer de son homologue des Mines d’Ostricourt située elle aussi sur le territoire de Carvin. La fosse qui produit 285 728 tonnes nettes de charbon durant l’année 1951 cesse d’extraire le 31 mars 1953. Le tonnage total extrait par cette fosse s’élève à un peu plus de huit millions de tonnes. La fosse ne sert désormais que pour l’aérage de la fosse no 24 - 25 d’Estevelles des Mines de Courrières, Groupe d'Hénin-Liétard, fonction qu’elle assure jusqu’en 1969.

Devenu inutile, le puits est remblayé en mars 1969 et le chevalement abattu fin mars 1971. Les autres installations restantes sont détruites dans les années qui suivent afin de libérer l’espace pour créer une zone industrielle. Seul un bâtiment subsiste, il est inventorié dans la base Mérimée[2].

Héritage

La Compagnie des mines de Carvin laisse derrière elle un héritage précieux avec une série de photographies prises au fond en octobre 1902, témoignage visuel quasi unique des techniques de l’époque. Ces photos immortalisent les différents métiers de la mine, mis en scène de manière réaliste. Les prises de vue, réalisées par un ingénieur, ont été éditées à l’époque en cartes postales, et rassemblées dans un recueil publié en 1988 par le Centre historique minier de Lewarde.

Notes et références

- Notes

- Références

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - Localisation des puits de la Compagnie des mines de Carvin », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 1 des Mines de Carvin », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 2 des Mines de Carvin », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 3 des Mines de Carvin », http://minesdunord.fr/

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 4 ou fosse Boudenoot des Mines de Carvin », http://minesdunord.fr/

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 83

- Dubois et Minot 1991, p. 84

- Dubois et Minot 1991, p. 82

- Références à Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome II, Imprimerie L. Danel,

- Vuillemin 1880, p. 89

- Vuillemin 1880, p. 90

- Vuillemin 1880, p. 91

- Vuillemin 1880, p. 92

- Vuillemin 1880, p. 93

- Vuillemin 1880, p. 94

- Vuillemin 1880, p. 95

- Vuillemin 1880, p. 96

- Vuillemin 1880, p. 97

- Vuillemin 1880, p. 98

- Vuillemin 1880, p. 99

- Vuillemin 1880, p. 100

- Vuillemin 1880, p. 101

- Vuillemin 1880, p. 102

- Vuillemin 1880, p. 103

- Vuillemin 1880, p. 104

- Vuillemin 1880, p. 105

- Vuillemin 1880, p. 106

- Références à Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris,

- Soubeiran 1895, p. 183

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I, , p. 82-84.

- Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome I, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne)

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome II, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne), p. 89-109.

- Émile Vuillemin, Le Bassin Houiller du Pas-de-Calais. Tome III, Imprimerie L. Danel, (lire en ligne)

- Henri Couvreur, Thérèse Poulain-Josien, Zénaíde Babok Ely, Les puits de Carvin, Imp. centrale de l'Artois,

- Alexandre Libert, Histoire du petit train des mines de Carvin, Société de recherches historiques de la région d'Hénin-Beaumont et Carvin,

- Raymond Bernard et André Tavernier, Carvin : contribution à l'histoire d'une concession minière, Société de recherches historiques de la région d'Hénin-Beaumont et Carvin,

- Bertrand Cocq et Guy Dubois, Histoire des Mines de l'Artois, , p. 36

- Association du Centre historique minier (Lewarde, Nord), Mines de Carvin, Association du Centre historique minier,

- Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris, , p. 183.