Château de Lenzbourg

Le château de Lenzbourg (en allemand Schloss Lenzburg) domine la vieille ville de Lenzbourg dans le canton d'Argovie en Suisse. Château fort ancien et important, il est listé comme bien culturel d'importance nationale. Le site occupé depuis la préhistoire est situé à 508 mètres d'altitude sur le Schlossberg, une colline de molasse presque circulaire qui culmine à une centaine de mètres au-dessus de la plaine. Le nom du château vient des comtes de Lenzbourg (de) qui établirent vraisemblablement leur siège sur la colline au XIe siècle. Le château appartint aux Staufer à partir de 1173 puis aux Kybourg à partir de 1230 et aux Habsbourg dès 1273. Après la conquête de l'Argovie occidentale par Berne en 1415, le château fut le siège des baillis bernois pendant plus de 350 ans. Propriété du canton d'Argovie à partir de 1804, l'édifice abrita ensuite un collège de garçons et passa en mains privées en 1860. Une fondation créée par le canton d'Argovie et la ville de Lenzbourg acheté le château en 1956 à la veuve de l'explorateur polaire américain Lincoln Ellsworth et l'ouvrit au public.

| Château de Lenzbourg | ||

Château de Lenzbourg vu depuis le sud-est. | ||

| Type | Château fort | |

|---|---|---|

| Propriétaire initial | Famille de Lenzbourg (de) | |

| Propriétaire actuel | Fondation du château de Lenzbourg | |

| Destination actuelle | Musée | |

| Protection | Bien culturel d'importance nationale | |

| Coordonnées | 47° 23′ 15″ nord, 8° 11′ 08″ est | |

| Pays | ||

| Région historique | Canton d'Argovie | |

| Localité | Lenzbourg | |

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

| ||

| Site web | Schlossberg | |

Le château entouré d'un mur d'enceinte est composé de sept bâtiments érigés entre le XIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Principalement de styles baroque et gothique, ils sont diposés en forme de fer à cheval autour d'une cour intérieure. Le château est depuis la fin d'un assainissement majeur en 1987 le siège du musée historique argovien, qui fait partie du musée argovien (Museum Aargau (de)) depuis 2007. L'habitat des anciens résidents du château, les collections historiques du canton d'Argovie et des expositions temporaires y sont présentées.

Situation

Le château se situe directement à l'est de la vieille ville de Lenzbourg au sommet du Schlossberg, à 508 mètres d'altitude. La colline presque circulaire s'élève environ 100 mètres au-dessus du Seetal et son diamètre est d'environ 250 mètres. Au nord, à l'ouest et au sud la colline est entourée d'un terrain plat. À l'est le terrain descend jusqu'à environ 460 mètres d'altitude et remonte jusqu'au sommet du Goffersberg (ou Gofi) situé à 507 mètres d'altitude. Du point de vue géologique, le Schlossberg est constitué à sa base de marnes horizontales et de grès friables faisant partie de la molasse d'eau douce inférieure (en allemand Untere Süßwassermolasse, USM). Dans sa partie supérieure il se compose de grès dur de la molasse marine supérieure (en allemand Obere Meeresmolasse, OMM), que la roche surplombe en partie. La colline a obtenu sa forme lors de la glaciation de Riss. Le Schlossberg et le Goffersberg sont des exemples rares en Suisse de roches moutonnées avec contact entre les couches USM et OMM[1].

Histoire

Préhistoire

Le Schlossberg était peut-être déjà une zone habitée pendant la préhistoire. En 1959, pendant la construction d'un réservoir d'eau entre le Schlossberg et le Goffersberg, on découvrit l'un des plus grands champs funéraires de Suisse de la période néolithique (vers 3 000 ans av. J.-C.)[2]. Des recherches menées par l'office d'archéologie du canton d'Argovie entre 1981 et 1986 permirent la découverte d'une couche archéologique s'étendant sur toute la surface du château et atteignant une épaisseur de 2,5 mètres. La datation des vestiges reste cependant incertaine[3]. On retrouva les restes d'un fourneau préhistorique, de briques datant de la Rome antique et d'une maison du XIe siècle (Moyen Âge central). Les artéfacts les plus anciens sont un outil en silex et une hache fragmentée, datant tous les deux du Néolithique. Les nombreux objets en céramique découverts indiquent un peuplement pendant l'Âge du bronze. Les vestiges romains datent des Ier et IIe siècles et sont liés au Vicus Lindfeld (de) situé à proximité. Un sanctuaire occupait peut-être le site[4].

Une légende raconte qu'un dragon vivait autrefois dans une grotte située sur le Schlossberg. Il aurait été vaincu par les chevaliers Wolfram et Guntram. Les paysans reconnaissants les auraient choisi comme comtes de Lenzbourg et leur auraient donné la permission de construire un château sur la colline du dragon[5].

Aristocratie

Le premier membre connu avec certitude de la famille de Lenzbourg (de) est Ulrich Ier, aussi appelé « le Riche ». Il était Reichsvogt (en) (représentant de l'empereur) à Zurich et avoué des abbayes de Beromünster et Schänis[6]. Un document datant de 1036 le mentionne comme comte en Argovie. La première source sûre sur l'existence d'un château date de 1077 : Ulrich III, son petit-fils, prit le parti du roi Henri IV pendant la querelle des Investitures et fut deux fois légat apostolique en six mois. Les comtes de Lenzbourg faisaient partie à cette époque des seigneurs féodaux les plus importants du Plateau suisse et entretenaient des relations étroites avec les souverains allemands[7].

La famille de Lenzbourg s'éteignit en 1173. Ulrich IV, dernier comte de Lenzbourg, désigna dans son testament l'empereur Frédéric Barberousse comme héritier. Ils étaient amis et avaient participé ensemble à la deuxième croisade. L'empereur régla personnellement la répartition de l'héritage du château de Lenzburg et attribua une grande partie des terres à son fils, le comte palatin Otton Ier de Bourgogne[8]. Après la mort d'Otto en 1200, les Staufer dont il faisait partie furent chassés d'Argovie. Par l'intermédiaire de deux familles nobles (Andechs-Meranien et Chalon (de)), Lenzburg passa par mariage aux Kybourg vers 1230. Ces derniers fondèrent une ville de marché fortifiée à l'ouest de la colline du château, devenue la ville actuelle de Lenzbourg.

Hartmann IV, dernier comte de Kybourg, mourut en 1264 sans descendants masculins. Rodolphe Ier, comte de Habsbourg et futur roi des Romains, prit en charge la tutelle de l'héritière mineure Anna von Kyburg, qui incluait également l'administration de la seigneurie. Anna se maria plus tard avec le cousin de Rodolphe, Eberhard Ier de Habsbourg-Laufenbourg. Rodolphe acquit en 1273 pour 14 000 marks-argent la propriété de son cousin démuni[9]. Deux ans plus tard, il organisa un Hoftag à Lenzbourg. Différents ducs autrichiens ou leurs fonctionnaires régnèrent ensuite. Le château devint cependant un siège administratif régional car le pouvoir des Habsbourg se déplaça de plus en plus vers l'Autriche. Le duc Frédéric II de Habsbourg (de) habita le château à partir de 1339. Il devait s'y marier avec Joan, fille du roi d'Angleterre Édouard III, et fit construire la Ritterhaus ou maison des chevaliers dans ce but. Le duc mourut en 1344 sans avoir vu sa future épouse. Les travaux de la maison des chevaliers restèrent inachevés[10].

Originaire de Seengen, les Ribi-Schultheiss, famille d'origine paysanne qui avait accédé à la petite noblesse, reçurent en fief le château de Lenzbourg en 1369[11]. Le château a résisté à un siège des Gugler (en) en 1375.

Bailliage bernois

Les tensions latentes entre le roi allemand Sigismond et le duc autrichien Frédéric IV éclatèrent lors du Concile de Constance en 1415, lorsque Frédéric aida l'un des trois papes alors en fonction, Jean XXIII, à fuir la ville. Sigismond y vit une chance de nuire à son adversaire. Le 30 mars 1415, il appela les voisins des Habsbourg à prendre possession de leurs terres au nom de l'Empire. Berne conquit donc la partie occidentale de l'Argovie (plus tard appelée Argovie bernoise). Le 20 avril, la ville de Lenzbourg se rendit immédiatement à l'armée qui avançait et le château resta intact. Konrad von Weinsberg (de), le gouverneur royal, essaya de sécuriser le château pour l'empire et le prépara pour un siège. Mais dès le mois d'août, il abandonna ce plan sans espoir et confia le château à la famille Ribi-Schultheiss en 1418. Après de longues négociations, Berne put acheter les droits sur le comté de Lenzbourg en 1433 et le château en 1442[12].

En 1444, le premier bailli bernois (en allemand Landvogt) emménagea au château d'où il administrait le bailliage de Lenzbourg (en allemand Oberamt Lenzburg). Ce dernier comprenait le Seetal, le Wynental et le Suhrental. Les prérogatives des baillis comprenaient la perception des impôts, la mise en œuvre des mesures administratives, les pouvoirs judiciaires et policiers et le commandement militaire. Il était également responsable de l'entretien du château. Les baillis étaient élus pour quatre ans parmi les membres du Grand Conseil de la ville de Berne. Le plus connu d'entre eux fut Adrian Ier von Bubenberg de 1457 à 1461, devenu plus tard avoyer de Berne et héros de la bataille de Morat. Pendant les années 1509 et 1510 des travaux importants furent réalisés : on détruisit en partie la maison des chevaliers commencée en 1339 et on la reconstruisit. Un incendie important fit rage en 1518, mais on ne sait pas quels bâtiments furent détruits (le plus probable est l'« Aarburghaus » au nord). Le bailli reçut un nouveau logement en 1520, la Landvogtei ou maison du bailli[13].

Après l'adoption par Berne de la Réforme protestante en 1528, Lenzbourg gagna en importance stratégique car le château se situait à proximité de la frontière religieuse et on craignait des attaques des Lucernois catholiques via les Freie Ämter. Pendant les deux guerres de Kappel en 1529 et en 1531, le château servait de base opérationnelle pour les réformés. Il devint ensuite un fort frontalier important parce qu'on pouvait contrôler depuis là le passage sur la Reuss située à proximité[14].

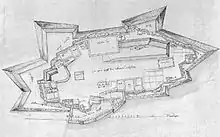

En 1624, sous les ordres de l'ingénieur Valentin Friderich (de), Joseph Plepp (de) dessina les premiers plans et représentations exacts du château qui à l'époque ressemblait plutôt à une ferme fortifiée. Les plans de Plepp servirent de base pour la modernisation des fortifications. Au vu de la guerre de Trente Ans qui durait depuis 1618, Berne se sentit obligé d'adapter le château de Lenzbourg à l'utilisation de l'artillerie. Un système de double porte avec zwinger (en) fut construit en 1625 sur le côté nord, et les remblais de terre des côtés est et sud furent réhaussé[15]. En 1628, Friderich planifia la construction de plusieurs bastions mais ce projet ne put pas être mis en œuvre à cause du manque du fonds. Un projet redimensionné de Niklaus Willading fut cependant réalisé : entre 1642 et 1646, un rempart de onze mètres fut élevé[16]. Le bastion oriental ainsi créé avait un grand inconvénient : l'eau de pluie fuyait à travers les murs adjacents et rendait la maison du bailli inhabitable à cause de l'humidité constante. Pour cette raison, on construisit un nouveau logement pour le bailli entre 1672 et 1674 dans l'aile nord[17].

Au XVIIIe siècle, les Bernois aménagèrent le château pour en faire un grand grenier. Une aile supplémentaire fut ajoutée entre 1705 et 1707 à la « Hintere Haus ». En 1728 et 1729 on relia le donjon et la maison des chevaliers. En 1758, furent ajoutés à la maison des chevaliers cinq étages intermédiaires pour une utilisation maximale de l'espace et des lucarnes et fenêtres supplémentaires pour une meilleure aération. Ces mesures permirent de stocker plus de 5 000 tonnes de céréales[18]. En mars 1798, Viktor von Wattenwyl, dernier bailli bernois, remit le château aux troupes françaises alors que l'ordre politique établi s'effondrait. Le château servit d'hôpital militaire pendant quelques mois avant que les soldats blessés soient déplacés vers Königsfelden[19].

Collège de garçons

Le canton d'Argovie, fondé en 1803, entra en possession du château le . Mais une utilisation à des fins gouvernementales de ce symbole de la féodalité était hors de question, de sorte que le château resta vacant pendant plus de vingt ans, avec un entretien minimal afin d'éviter de peser sur les faibles finances cantonales. En 1810, le facteur d'orgues Johannes Heinrich Speisegger de Schaffhouse proposa de louer une partie du château, mais le gouvernement cantonal refusa. En 1818 le projet d’y établir l'École fédérale militaire centrale échoua, de même que la création d'une école cantonale d’instituteurs[20].

Enfin, le pédagogue Johann Karl Christian Lippe (de), de Hofwil, informa l'exécutif communal (Stadtrat) à l'automne 1822 qu'il se proposait d'installer un établissement d'enseignement pour garçons dans les lieux. Le gouvernement cantonal lui en accorda le bail pour un loyer annuel de 300 francs, avec un moratoire de cinq ans permettant au locataire d’effectuer toutes les remises en état nécessaires. L'Institut fut ouvert le 11 février 1823. Dans les années 1830, il compta jusqu'à 50 élèves et douze enseignants. Les principes éducatifs de Lippe étaient en grande partie identiques à ceux de Johann Heinrich Pestalozzi, dont il était l'ami. Sa clientèle comportait une majorité de jeunes protestants français venant d'Alsace[21] et du Sud de la France, dont les parents ne faisaient pas confiance aux écoles catholiques françaises. L'instabilité politique causée par les révolutions de 1848-1849 ayant provoqué une baisse de la fréquentation, Lippe dut s'endetter et fut incapable de rembourser. Le 30 septembre 1853, lendemain de date de fermeture du collège qui avait été convenue avec les créanciers, Lippe mourut[20].

Propriété privée

Au début de l'année 1857 un hôpital militaire se trouva dans le château pendant une courte période. En juin 1859, pendant la campagne d'Italie, 120 soldats autrichiens qui avaient fui vers la Suisse après les défaites de Magenta et de Solférino furent internés dans le château. Le parlement cantonal argovien décida en mars 1860 d'accepter l'offre d'achat du fabricant de soie zurichois Konrad Pestalozzi-Scotchburn. Le château et son domaine furent vendus pour 60 000 francs[22]. On ne sait pas si Pestalozzi y habita. Après la défaite française lors de la guerre franco-allemande, l'Armée de l'Est, dirigée par le général Charles-Denis Bourbaki, entra en Suisse en février 1871. La ville de Lenzbourg reçut l'ordre de prendre en charge 600 soldats. Seul le château pouvait accueillir rapidement autant de personnes. Il fallut en toute hâte installer des fours, livrer de la nourriture et mettre en place un hôpital d'urgence. Les internés rentrèrent en France au début du mois de mars 1871 et l'hôpital resta en place jusqu'à fin avril[23].

Les héritiers de Pestalozzi, décédé entre-temps, qui voulaient vendre le château, le proposèrent sans succès au canton d'Argovie en septembre 1871. Friedrich Wilhelm Wedekind (de) en prit possession un an plus tard pour 90 000 francs. Il avait émigré à San Francisco en 1849 après l'échec de la révolution de Mars et fait fortune en spéculant sur les terrains pendant la ruée vers l'or en Californie. Revenu en Europe en 1864, il émigra vers la Suisse en 1871 pour protester contre l'Empire allemand dominé par la Prusse, et s'installa dans le château avec sa femme Emilie Kammerer (de). Leurs six enfants, dont la future chanteuse d'opéra Erika Wedekind (de) et les écrivains Frank Wedekind et Donald Wedekind (de), y passèrent leur jeunesse[24].

Friedrich Wilhelm Wedekind mourut en 1888 et la famille essaya ensuite de vendre le château. D'une part, une partie considérable de la fortune familiale avait été investie dans la propriété, d'autre part, les enfants firent pression pour recevoir le versement de leur part de l'héritage. Pendant cette période de transition, Emilie Kammerer gérait une pension qui n'était pas très rentable. En mars 1892, l'industriel américain August Edward Jessup acheta le château pour 120 000 francs. Jessup venait de Philadelphie mais il avait longtemps vécu en Angleterre. Il était marié à Mildred Marion Bowes-Lyon, la tante de la Reine mère Elizabeth Bowes-Lyon ; il était donc lié par mariage à la famille royale britannique[25]. Dès le début, le nouveau propriétaire prévoyait une restauration complète pour laquelle il se fit conseiller par l'historien de l'art Josef Zemp (de). Grâce au démantèlement des extensions récentes et des installations militaires, le château fut largement restauré dans l'état que Plepp avait illustré en 1624. En outre, Jessup fit installer des meubles précieux et installa le chauffage central, l'eau et l'électricité. Les travaux durèrent de 1893 à 1903 et coûtèrent un demi-million de francs[26].

James William Ellsworth (en), industriel américain et collectionneur d'art du Moyen-Âge, apprit qu'une table datant de l'époque de l'empereur Frédéric Barberousse se trouvait au château de Lenzbourg. Il voulait l'ajouter à sa collection et soumit une offre d'achat. Il ne pouvait cependant acquérir la table qu'avec l'ensemble du château. Il acheta donc l'édifice en 1911 pour 550 000 francs[27]. Son fils, l'explorateur polaire Lincoln Ellsworth, hérita du château en 1925. Il n'y vivait qu'occasionnellement mais planifia plusieurs expéditions avec Roald Amundsen dans la « salle Amundsen » de la maison du bailli[28].

Histoire récente

Après la mort de Lincoln Ellsworth en 1951, sa femme Marie Louise Ellsworth-Ulmer hérita de la propriété. Elle voulut s'en séparer quelques années plus tard à cause des coûts d'entretien élevés. Alors que plusieurs personnes se déclaraient intéressées, le canton d'Argovie intervint et, en juillet 1955, proposa à la ville de Lenzbourg d'acquérir le château en commun pour qu'il échappe à la spéculation. Le contrat d'achat conclu le 19 décembre 1955 stipulait les conditions suivantes : la ville de Lenzbourg acheta pour 1,5 million de francs les parties de la propriété qui n'étaient pas directement liées au château (terrain à bâtir, exploitation agricole) et la « Fondation du château de Lenzbourg » créée par le canton et la ville acquit pour 500 000 francs la colline du château et les bâtiments qui s'y trouvaient ainsi que le mobilier et les collections. Le contrat entra en vigueur le 30 juin 1956[28].

La fondation Stapferhaus Lenzburg (en) emménagea en 1960 dans la « Hintere Haus ». En avril 1970, le parlement argovien (Grosser Rat) approuva un crédit de 9,25 millions de francs pour un assainissement complet du château[29]. Après une longue préparation, celle-ci fut réalisée entre 1978 et 1986 sous la direction de l'architecte Dieter Boller et en collaboration avec les autorités de protection des monuments du canton et de la confédération. Les travaux permirent de préserver la structure des bâtiments et de les adapter au futur musée. Parallèlement, le service cantonal d'archéologie effectua d'importantes recherches. Les fouilles archéologiques menèrent à de nombreuses découvertes[3]. Le musée historique argovien fut ouvert dans le château de Lenzbourg en 1987 (il est connu sous le nom de Museum Aargau (de) depuis 2007). L'institution reprit au canton les collections historiques qui étaient en partie exposées au château depuis 1956, mais qui étaient principalement stockées dans des dépôts[30]. Un nouvel assainissement concernant principalement les façades et les toitures fut réalisé de 2018 à 2019 pour un montant de 3,8 millions de francs[31] - [32].

Liste des propriétaires

- env. 1000 - 1173 : comtes de Lenzbourg (de)

- 1173 : Frédéric Barberousse

- 1173 - env. 1230 : Othon Ier de Bourgogne et famille proche

- ca. 1230 - 1273 : comtes de Kybourg

- 1273 - 1415 : dynastie des Habsbourg

- 1415 - 1798 : Berne (pleine possession à partir de 1433, siège du bailliage à partir de 1444)

- 1804 - 1860 : canton d'Argovie

- 1860 - 1872 : Konrad Pestalozzi-Scotchburn

- 1872 - 1893 : Dr. Friedrich Wilhelm Wedekind (de) (père de Frank Wedekind)

- 1893 - 1911 : August Edward Jessup

- 1911 - 1925 : James William Ellsworth (en)

- 1925 - 1951 : Lincoln Ellsworth, fils du précédent

- 1951 - 1956 : Marie Luise Ellsworth-Ulmer, veuve de Lincoln

- depuis 1956 : Fondation du château de Lenzbourg

Bâtiments

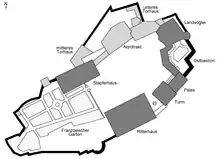

Les sept bâtiments du château sont regroupés selon la forme d'un fer à cheval autour d'une cour intérieure ouverte vers le sud-ouest. La maison bernoise se situe au nord-ouest. L'aile nord comprend le système de portes et constitue l'unique accès. L'ancienne maison du bailli se trouve à l'angle nord-est et rejoint le bastion oriental. Le corps de logis et le donjon au sud-est sont la partie la plus ancienne du site et la maison des chevaliers se trouve au sud.

Le site préhistorique et le château de Lenzbourg sont listés comme biens culturels d'importance nationale[33].

Fortifications et cour intérieure

L'accès au château se situe sur le côté nord-ouest du site. En passant par un escalier ou par l'ancien chemin, on arrive à la porte inférieure érigée en 1625. L'arc en plein cintre de la porte est bordé de bossages carrés irréguliers. Au-dessus, il y a un relief avec les armoiries de Berne, de l'empire et du bailli Peter Bucher, flanqué de lions avec orbe et épée. Un escalier traversant le zwinger (en) mène à la porte intermédiaire datant également de 1625 et agrandie en 1761-1762. Il s'agit d'un bâtiment à un étage avec toit en croupe, maçonnerie en relief, porte avec arc en plein cintre et embrasures. Au-dessus de l'arche se trouve un oriel soutenu par quatre consoles décorées. Lors de l'assainissement de 1978-1986, une liaison souterraine fut créée avec la cave de la maison bernoise. Le chemin du château tourne ensuite sur 180 degrés ; il mène au pont-levis et, par la porte supérieure, à la cour intérieure[34] - [35]. Le mur d'enceinte se trouve directement sur la roche et suit son profil ; sa hauteur est donc variable. Il date environ de la seconde moitié du XVe siècle et a peu été modifié. Il est en partie constitué de merlons biseautés et recouverts de tuiles[36].

Un jardin à la française s'étend à l'extrémité sud-ouest de la cour intérieure, devant la maison bernoise. Un jardin fut mentionné pour la première fois dans un document du bailliage datant de 1560. Au début du XVIIe siècle, il entouré d'une barrière et une armurerie. Samuel Steck, bailli de 1771 à 1778, fit modifier le jardin selon le modèle français avec deux chemins se croisant à angle droit qui divisent la pelouse en quatre parties de taille égale. Un pavillon fut en outre rattaché au mur d'enceinte. L'armurerie fut démolie vers 1890. Environ dix ans plus tard, le propriétaire du château Jessup effectua d'importants changements : il dota la cour intérieure d'une pelouse y planta des arbres et arbustes exotiques[37]. Au cours de l'assainissement du château en 1982, l'état original du jardin de Steck fut restauré et, deux ans plus tard, la pelouse de la cour intérieure fut remplacée par une zone de gravier. Au croisement des deux chemins du jardin se trouve une fontaine faite de roche calcaire nommée Mägenwiler Muschelkalk (de)[38].

Porte inférieure.

Porte inférieure. Blason de la porte inférieure.

Blason de la porte inférieure. Porte intermédiaire.

Porte intermédiaire. Porte supérieure.

Porte supérieure.

Aile nord

L'aile nord est un groupe de bâtiments connectés entre eux : la porte supérieure, les vestiges du Bergfried septentrional et le nouveau logement du bailli. La porte supérieure, seul accès à la cour intérieure, fut vraisemblablement construite après un incendie en 1518 sur des fondations plus anciennes. On pense que c'est l'emplacement de l'Aarburghaus construite en 1339, qui a été victime des flammes. Au-dessus du lintau se trouve un relief datant de 1596 avec les armoiries de Berne et de la famille d'Erlach[39] - [40].

À l'est de la porte se trouve le Bergfried septentrional, qui est relié aux bâtiments voisins par un toit en bâtière commun depuis la rénovation de 1718-1720. C'était le site de la porte et de la prison. Du bâtiment d'origine, seuls le mur ouest et des parties des fondations des murs sud et est furent conservés. Du côté de la cour intérieure, un relief en grès de 1720 montrant un ours rappelle la rénovation ; les armoiries du bailli et du Säckelmeister (de) (gérant du trésor public) également prévues ne furent pas exécutées[40].

Sur le site d'un bâtiment servant de corps de garde et de lavoir construit en 1625, une nouvelle résidence pour le bailli fut bâtie entre 1672 et 1674. La maison du bailli située à l'angle nord-est n'était plus habitable, parce que l'humidité pénétrait les murs après la réalisation du bastion oriental[41]. Côté cour, Daniel Stürler ajouta un escalier en 1731-1732[42]. Le bâtiment abrite actuellement l'administration du musée.

Maison du bailli

La maison du bailli (Landvogtei) est un bâtiment de trois étages de style gothique tardif avec pignon à gradins et toit en bâtière raide. Elle servait de bureau et de logement aux baillis bernois, après que le bâtiment précédent datant du XIVe fut détruit par un incendie en 1518. Contrairement aux autres bâtiments, la maison du bailli n'est pas directement contiguë au mur d'enceinte ; il y a un espace d'un à deux mètres. Une petite tour ronde datant de 1626 au coin sud-est fait cependant exception. Elle remplaça un oriel en bois servant de toilettes[43] - [44].

La tour-escalier pentagonale, ajoutée à l'avant du bâtiment en 1630, remplaça un escalier plus raide situé à l'intérieur. On remplaça son clocher à bulbe par un toit en croupe en 1760. La façade sud dut être reconstruite en 1761-1762 à cause de dommages liés à l'humidité. Le hall d'entrée date en partie d'environ 1460. Au premier étage, une salle construite en 1565 s'étend sur toute le côté nord[44] - [45]. À partir de 1646, la maison du bailli devint inhabitable car l'humidité pénétrait le bâtiment. De 1902 à 1904 Jessup fit abaisser de deux étages la butte de terre du bastion oriental qui en était responsable, ce qui permit l'assainissement du bâtiment. La maison du bailli fut étendue vers la cour et reçut une façade de style néogothique[46].

Bastion oriental

Le bastion situé à l'est de la court intérieure fut créé entre 1642 et 1646 à la placé d'un boulevard érigé en 1582 qui était déjà obsolète au moment de sa construction. Grâce au comblement de l'écart entre la maison du bailli et le corps de logis, le château devait être protégé d'éventuels tirs de canon provenant de la colline du Goffersberg située en face. Les murs de l'ancien boulevard furent intégrés à la nouvelle construction. La maison du bailli adjacente fut protégée par une grande butte de terre et l'humidité qui pénétrait le bâtiment le rendit inhabitable. En 1659 le bastion oriental fut doté d'une tour horloge ; la flèche fut remplacée en 1760 par un clocher à bulbe[47] - [48]. Jessup fit abaisser le mur extérieur de six mètres en 1893-1894, exposant à nouveau les fenêtres de la façade sud de la maison du bailli. Une roseraie fut créée sur la surface de la butte abaissée. Pendant l'assainissement d'ensemble (1978–1986) ce qui restait de la butte de terre fut retiré et on creusa un sous-sol[47] - [48].

Un étroit escalier en colimaçon mène sur le mur qui atteint une hauteur de onze mètres au-dessus de la cour. Sur trois étages des salles jouxtent l'escalier comme l'indiquent les fenêtres de la façade côté cour. Un portail en arc en plein cintre avec des lésènes et un fronton bordé de sphères marque l'entrée. Un relief partiellement altéré est intégré à la façade ; on peut y reconnaître les armoiries des baillis Hans Weyermann et Daniel Lerber. Le cadran de l'horloge fut peint par H. J. Horer ; son mécanisme fut produit par Tobias Liechti. Sur le côté de la roseraie, une galerie relie la maison du bailli au corps de logis[49]

Corps de logis

Le corps de logis (ou palas (en)) avec toit en appentis fut construit vers 1100 sur ordre des comtes de Lenzbourg en tant que bâtiment résidentiel renforcé de quatre étages et d'une hauteur de 18 mètres. Le bâtiment construit à partir de blocs de pierre superposés et de gravats mesure 13,8 mètres de long et 8 mètres de long. Avec le donjon adjacent, le corps de logis constitue l'ensemble le plus ancien du château. L'entrée se situait à l'origine au deuxième étage et pouvait être atteinte depuis l'extérieur par un escalier en bois. L'étage principal avait une cheminée, le troisième étage servait de chambre et les deux étages inférieurs d'espaces de stockage. À l'époque des baillis bernois le bâtiment contenait la salle de torture s'y trouvait. Une entrée en arche fut ajoutée au rez-de-chaussée entre 1592 et 1599. Les répartitions des étages et les escaliers furent réorganisés entre 1978 et 1986 pour les besoins du musée[50] - [51].

Donjon

Le donjon (ou Bergfried) est un bâtiment carré de dix mètres de côté dont les murs ont une épaisseur de trois mètres. Elle fut ajoutée vers 1150 contre la façade ouest du corps de logis. À la mort de son constructeur Ulrich IV les travaux furent interrompus et le donjon resta inachevé pendant plus de 170 ans. Elle ne fut terminée qu'en 1344 avec l'ajout de deux étages supplémentaires ayant des murs moins épais. À l'époque du bailliage bernois, à partir environ du début du XVIIe siècle, la prison se situait au premier étage[52] - [53].

Afin d'augmenter la capacité de stockage des céréales, le donjon et la maison des chevaliers ainsi que le puits situé entre les deux furent reliés en 1728-1729 par un bâtiment fonctionnel sans décoration. La façade nord du donjon dut être retirée car elle n'était pas alignée avec celle de la maison des chevaliers. En 1896, Jessup fit démolir le grenier et restaurer le donjon dans son état d'origine. Le puits mentionné pour la première fois en 1369 était à nouveau à l'air libre. Pendant l'assainissement d'ensemble (1978–1986) les étages et les escaliers furent réorganisés[53].

Maison des chevaliers

La construction de la maison des chevaliers (Ritterhaus) commença en 1339. Le duc Frédéric II de Habsbourg (de) devait se marier au château de Lenzbourg avec la fille du roi d'Angleterre Édouard III et un bâtiment résidentiel de style gothique fut commandé. Le jeune duc mourut en 1344 peu avant la fin des travaux et les murs restèrent sans enduit[54]. La partie occidentale était en si mauvais état en 1509 qu'elle dut être démolie et reconstruite. Les murs extérieurs de la partie orientale restèrent mais l'intérieur dut être complètement refait. De nouvelles poutres et plusieurs piliers furent ajoutés pour renforcer la structure ; les murs étaient désormais plâtrés. La longueur du bâtiment fut réduite : le mur occidental fut détruit et reconstruit plus à l'est. Vers 1590, le bâtiment devenait une grange avec un grenier et un pressoir à vin ; des embrasures étaient ajoutées dans le même temps. L'intérieur du bâtiment est à nouveau entièrement réaménagé en 1758. Grâce à des nouveaux étages intermédiaires on put stocker davantage de céréales. Le bâtiment fut restauré le mieux possible selon son état d'origine en 1893. Les étages intermédiaires furent supprimés et la salle de l'étage supérieur retrouva sa fenêtre en arc brisé[55]. Actuellement, la salle peut louée pour l'organisation d'événements.

Le bâtiment de deux étages à plan rectangulaire de dimensions 28 × 17 mètres est doté d'un toit en demi-croupe massif. Alors que la salle supérieure occupe toute la largeur du bâtiment, la salle inférieure est située à côté d'un couloir. Une bande de fenêtres gothiques à arcades en plein cintre avec des fenêtres jumelles en arc brisé orne toute la longueur de la petite salle du côté sud, tandis que les arcades sont absentes des fenêtres jumelles de l'étage supérieur. Les fenêtres de la partie inférieure du mur nord sont rectangulaires. Le toit est recouvert de tuiles alsaciennes[56].

À côté de la maison des chevaliers se trouvait une petite chapelle consacrée à Saint-Fortunatus. Sa première mention écrite date de 1369. Après presque quatre siècles, elle était en si mauvais état qu'elle dut être démolie en 1762-1763[57].

Maison bernoise

En 1600 fut créé un nouveau bâtiment agricole de deux étages dans la partie sud-ouest du château, la « Hintere Haus » (« maison de derrière »). Ce fut le résultat de la réunification de l'écurie et du moulin sous un même toit. Le bâtiment fut agrandi vers l'est en 1705-1707 en direction de l'aile nord pour augmenter la capacité de stockage du grain. Une partie de la façade sud dut être reconstruite en 1761-1762 à cause de dommages causés par l'humidité. L'extension fut démolie en 1893 et remplacée par un chemin de ronde menant à la porte supérieure[44]. Entre 1960 et 2018 le bâtiment était occupé par la fondation Stapferhaus Lenzburg (en). Le nom de la fondation et du bâtiment, « Stapferhaus », faisait référence au ministre de l'éducation sous la République helvétique Philipp Albert Stapfer. Depuis 2018 le bâtiment nommé comme précédemment « Maison bernoise » (« Bernerhaus ») abrite le restaurant et des salles de conférence et de réunion.

Le bâtiment allongé de trois étages a un toit en croupe, recouvert de tuiles alsaciennes. Les fenêtres simples sont disposées de manière régulière. Trois loggias sont situées du côté est : celle du rez-de-chaussée est en maçonnerie, les deux autres en bois[58].

Musée du château de Lenzbourg

Le Musée du château de Lenzbourg, qui fait partie du musée argovien (Museum Aargau (de)) connu précédemment sous le nom de Musée historique argovien (Historisches Museum Aargau), est divisé en quatre secteurs : le musée de l'habitat (dans la maison du bailli), la nouvelle exposition permanente (dans le corps de logis et le donjon), l'atelier historique et l'exposition temporaire (dans le bastion oriental) et le musée des enfants (au dernier étage de la maison du bailli). Environ 70 000 personnes personnes visitent le musée chaque année, les classes scolaires représentant environ un tiers du total[59].

Le musée de l'habitat, créé 30 ans plus tôt, fut complété en 2011 par des projections et enregistrements sonores qui donnent un aperçu de la vie des baillis Adrian von Bubenberg et Peter Bucher ainsi que de l'ancien propriétaire du château August Edward Jessup et de sa femme Mildred Marion Bowes-Lyon[60]. Le rez-de-chaussée est consacré au Moyen Âge tardif. Dans l'une des pièces (le Taferstube), les murs et le plafond sont presque entièrement recouverts de boiseries. Dans la pièce se trouvent des meubles simples, dont une table de rangement pour les ustensiles d'écriture, diverses chaises pliantes ainsi que des coffres et des armoires. Le salon contient un four à dôme reconstruit du XIVe siècle. La cuisine médiévale est située à son emplacement d'origine, avec le foyer reconstruit. Des ustensiles de cuisine originaux sont exposés[61]. L'habitat pendant la Renaissance et l'époque baroque sont présentés au premier étage. Le séjour contient un lit à baldaquin, un cabinet, des tapisseries et une cheminée. La cuisine reconstruite montre les progrès réalisés depuis le Moyen Âge tardif dans la conduite du ménage. Un poêle de masse en faïence et du matériel de chasse sont présentés dans la pièce du bailli (Landvogtstube). La pièce d'écriture y est rattachée[62]. L'habitat au XIXe siècle est présenté au deuxième étage. Des scènes d'animaux et des natures mortes composées de fleurs dominent le salon luxueux de style Louis XVI. On y trouve un poêle de masse argovien datant de 1775. Des illustrations de paysages idylliques et de mondes fantastiques composent le plafond en stuc de la chambre à coucher. Le mobilier date de l'époque rococo. La salle de musique est en grande partie restée dans son état original[63].

Les collections historiques sont regroupées par sujet. Des explications sur le système juridique et pénal au XVIIe siècle sont données dans la prison située dans le donjon et largement conservée dans son état d'origine. On peut y voir les signes secrets sculptés dans le bois par les prisonniers pour communiquer entre eux et divers instruments de torture. Dans le donjon et le corps de logis sont présentés l'histoire ancienne du château avec les comtes de Lenzbourg, les comtes de Kybourg et les Habsbourg[64]. Le musée des enfants leur transmet l'histoire du château d'une manière adaptée à leur âge. Les enfants peuvent y assimiler de manière ludique les connaissances acquises pendant leur visite[65]. À l'étage supérieur, une exposition créée en coopération avec des enfants permet de découvrir la vie et le travail de l'explorateur polaire Lincoln Ellsworth, dernier propriétaire privé du château. La cave du bastion oriental accueille une salle d'exposition dans laquelle des ateliers historiques sont organisés pour les familles et les jeunes sur différents thèmes. Des expositions temporaires plus petites sur d'autres thèmes liés à l'histoire du château sont également présentées dans l'ancienne salle de protection du patrimoine culturel.

Autres utilisations

Le site est depuis 1956 le siège de la Fondation du château de Lenzbourg (Stiftung Schloss Lenzburg). Le canton y participe pour les trois quarts et la ville de Lenzburg pour un quart. Le but de la fondation est « de préserver le caractère des biens du château, de rendre le site accessible au public et de mettre à disposition les bâtiments pour des activités culturelles ». La fondation doit financer ses besoins en grande partie elle-même, c'est pourquoi elle loue la maison des chevaliers pour des événements. Environ 160 événements y sont habituellement organisés chaque année (trois quarts par des privés et un quart par des institutions publiques) pour un total de 15 000 à 20 000 participants[66].

L'association créée en 1958 « Freunde der Lenzburg » soutient les objectifs de la fondation en « promouvant la vie culturelle et sociale du canton d'Argovie et en particulier de la ville de Lenzbourg par des événements appropriés ». Il s'agit notamment de concerts classiques et de représentations théâtrales organisés dans la cour intérieure ou dans la maison des chevaliers[67].

Le Festival folklorique de Lenzbourg (Folkfestival Lenzburg (de)) avait lieu dans le château de 1972 à 1980. C'était le premier festival de musique folk en Suisse et également le plus influent[68].

La fondation Stapferhaus Lenzburg (en) utilisait la « Hintere Haus » entre 1960 et 2018. Le nom « Stapferhaus » fait référence à Philipp Albert Stapfer, ministre de l'éducation sous la République helvétique. La fondation se considérait d'abord comme un forum de discussion à l'interface entre la culture et la science, et depuis 1992, elle organise également des expositions sur des sujets contemporains[69]. La fondation déménagea en 2018 dans un nouveau bâtiment construit à côté de la gare de Lenzbourg[70]. La « Bernerhaus » ou « maison bernoise », comme s'appelait à l'origine la « Hintere Haus » ou « maison de derrière », fut transformée et accueille maintenant un restaurant. Les espaces supérieurs sont des salles de réunion et de conférence.

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Schloss Lenzburg » (voir la liste des auteurs).

- (de) « Molasse-Rundhöcker Schlossberg und Gofi bei Lenzburg » [archive du ] [PDF], Académie suisse des sciences naturelles, (consulté le )

- Natur- und Heimatschutzkommission Lenzburg 2008, p. 26

- Frey 1987, p. 2

- Frey 1987, p. 3

- (de) « Die Gründersage der Lenzburg » [PDF], Museum Aargau (de) (consulté le )

- Hans Stadler, « Ulrich Ier de Lenzbourg (le Riche) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- Dürst et Weber 1990, p. 15–16

- Dürst et Weber 1990, p. 18

- (de) « Anna von Kyburg – die Geschichte einer Hochzeit », Museum Aargau (consulté le )

- Dürst et Weber 1990, p. 18-20

- Veronika Feller-Vest, « Ribi (Schultheiss von Lenzburg) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- Dürst et Weber 1990, p. 21–22.

- Dürst et Weber 1990, p. 23-24.

- Dürst et Weber 1990, p. 25.

- Dürst et Weber 1990, p. 28-29.

- Dürst et Weber 1990, p. 30-31.

- Dürst et Weber 1990, p. 32-33.

- Dürst et Weber 1990, p. 33-34.

- Neuenschwander 1994, p. 21.

- Neuenschwander 1994, p. 493-503.

- Voir par exemple la biographie du poète alsacien Georges Zetter, issu de la bonne bourgeoisie protestante mulhousienne.

- Neuenschwander 1994, p. 504-505.

- Neuenschwander 1994, p. 506-507.

- Neuenschwander 1994, p. 507-508.

- Neuenschwander 1994, p. 510-511.

- Neuenschwander 1994, p. 512-513.

- Neuenschwander 1994, p. 515.

- Neuenschwander 1994, p. 517.

- (de) Peter Paul Stöckli, Die Freiräume von Schloss Lenzburg, vol. 24, coll. « Anthos: Zeitschrift für Landschaftsarchitektur », (lire en ligne).

- (de) « Geschichte Schloss Lenzburg », Museum Aargau (consulté le )

- (de) Stefania Telesca, « 2018 war das zweitbeste Jahr in der Geschichte von Museum Aargau – trotz Schloss-Umbau », Aargauer Zeitung, (consulté le ).

- (de) Janine Gloor, « Schloss-Sanierung soll im August fertig sein – wenn es nicht noch mehr Überraschungen gibt », Aargauer Zeitung, (consulté le ).

- (de) « Schloss und prähistorische Siedlungen », Office fédéral de la protection de la population (consulté le )

- Stettler et Maurer 1953, p. 128.

- Dürst 1992, p. 35.

- (de) « Schloss Lenzburg, übrige Mauern mit Befestigungsanlagen », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Natur- und Heimatschutzkommission Lenzburg 2008, p. 24–25.

- (de) « Schloss Lenzburg, Höfe mit Gärten », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Stettler et Maurer 1953, p. 129.

- Dürst 1992, p. 28.

- Stettler et Maurer 1953, p. 130.

- (de) « Schloss Lenzburg, nördliches Wohnhaus », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Stettler et Maurer 1953, p. 131.

- Dürst 1992, p. 32.

- Stettler et Maurer 1953, p. 131-132.

- (de) « Schloss Lenzburg, Landvogtei », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Stettler et Maurer 1953, p. 132–133.

- Dürst 1992, p. 35–36.

- (de) « Schloss Lenzburg, Ostbastion », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Stettler et Maurer 1953, p. 134.

- Dürst 1992, p. 25-26.

- Stettler et Maurer 1953, p. 133-134.

- Dürst 1992, p. 26.

- Dürst 1992, p. 9.

- Dürst 1992, p. 30.

- (de) « Schloss Lenzburg, Ritterhaus », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Dürst 1992, p. 20.

- (de) « Schloss Lenzburg, Stapferhaus », Inventaire des monuments du canton d'Argovie.

- Moosbrugger et al. 2001, p. 42, 45.

- Dettling et al. 2011, p. 3.

- Dettling et al. 2011, p. 4–8.

- Dettling et al. 2011, p. 10-16.

- Dettling et al. 2011, p. 18-22.

- Dürst 1992, p. 47–54.

- Dürst 1992, p. 42.

- Moosbrugger et al. 2001, p. 41-42.

- Moosbrugger et al. 2001, p. 45.

- (de) Christine Burckhardt-Seebass, « "Gang, hol d'Gitarre... " : das Folk-Festival auf der Lenzburg 1972-1980 und die schweizerische Folk-Bewegung : eine Skizze. », Archives suisses des tradistions populaires, , p. 156 (lire en ligne).

- (de) « Geschichte 1960–2014 », Stapferhaus Lenzburg (consulté le )

- (de) Ruth Steiner, « Stapferhaus-Leiterin: «Wir haben unser Traumhaus gebaut» », Aargauer Zeitung, (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- (de) Hans Dürst et Hans Weber, Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau, Aarau, AT-Verlag, (ISBN 3-85502-385-9)

- (de) André Moosbrugger, Klaus Merz, Bruno Meier, Heiner Halder, Hans Ulrich Glarner, Daniela Ball et Gabriela Angehrn, Schloss Lenzburg, Lenzbourg, Kromer Medien,

- (de) Heidi Neuenschwander, Historische Gesellschaft des Kantons Aargau, Schloss Lenzburg seit der Kantonsgründung, vol. 106, Aarau, Sauerländer, coll. « Argovia », (ISBN 978-3-7941-3778-7, lire en ligne)

- (de) Hans Dürst, Schloss Lenzburg, Historisches Museum Aargau, Berne, Société d'histoire de l'art en Suisse, (ISBN 3-85782-509-X)

- (de) Michael Stettler (de) et Emil Maurer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bezirke Lenzburg und Brugg, Bâle, Birkhäuser Verlag,

- (de) Peter Frey, Historische Gesellschaft des Kantons Aargau, Schloss Lenzburg, neue Erkenntnisse zur Bau- und Siedlungsgeschichte : Ergebnisse der archäologischen Forschungen von 1979-1984, vol. 60, Aarau, Association suisse Châteaux forts, coll. « Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins », (ISBN 978-3-7941-3778-7, lire en ligne)

- (de) Angela Dettling, Stefan Hess (de) et Thomas Rorato, Ausstellungsführer Wohnmuseum / Museum Aargau, Lenzbourg, Museum Aargau,

- (de) Natur- und Heimatschutzkommission Lenzburg, Natur- und Kulturpfad Schloss- und Goffersberg,