Borrelia

Les borrélies sont un genre (Borrelia) de bactéries spiralées du groupe des spirochètes, découvert il y a plus de 100 ans.

_lores.jpg.webp)

| Règne | Bacteria |

|---|---|

| Embranchement | Spirochaetes |

| Classe | Spirochaetes |

| Ordre | Spirochaetales |

| Famille | Spirochaetaceae |

Espèces de rang inférieur

- Borrelia afzelii

- Borrelia americana (en)

- Borrelia andersonii (en)

- Borrelia anserina

- Borrelia bavariensis

- Borrelia bissettii (en)

- Borrelia burgdorferi

- Borrelia californiensis

- Borrelia carolinensis

- Borrelia chilensis

- Borrelia coriaceae (en)

- Borrelia duttoni

- Borrelia finlandensis

- Borrelia garinii

- Borrelia hermsii (en)

- Borrelia kurtenbachii

- Borrelia lonestari (en)

- Borrelia japonica (en)

- Borrelia lusitaniae

- Borrelia mayonii

- Borrelia miyamotoi

- Borrelia obermeieri

- Borrelia recurrentis

- Borrelia sinica (en)

- Borrelia spielmanii

- Borrelia tanukii (en)

- Borrelia turdae (en)

- Borrelia valaisiana (en)

- Borrelia yangtzensis

Le genre Borrelia regroupe aujourd'hui quelques dizaines d'espèces (36 fin 2008, mais d'autres pourraient ne pas encore avoir été découvertes, y compris en Europe[1]). De nouvelles espèces sont fréquemment décrites, comme Borrelia mahuryensis, en Guyane[2].

Elles doivent leur nom à Amédée Borrel, un célèbre bactériologiste (1867 – 1936). La borrélie la plus connue (pour avoir été identifiée comme première responsable de la maladie de Lyme aux États-Unis), est Borrelia burgdorferi, mais une vingtaine d'autres d'espèces de borrélies avaient déjà été recensées (sous d'autres noms) depuis le début du XXe siècle, avant la découverte de B. burgdorferi. D'autres, dont trois sont responsables d'autres formes de maladie de Lyme chez l'homme, ont été décrites depuis.

Les Borrelia sont des parasites qui utilisent des arthropodes (tiques ou poux) comme vecteurs, mais leur réservoirs biologiques naturels semblent être des micromammifères forestiers, et de grands mammifères tels que les cervidés et les sangliers. Des oiseaux peuvent en être également porteurs, ainsi que des animaux domestiques (des moutons et chevaux[3] en particulier peuvent être infectés), développant certains symptômes proches de ceux qui s'expriment chez l'homme (ex. : érythème migrant développé par des lapins auxquels B. burgorferi a été expérimentalement inoculé en laboratoire).

Les maladies causées par les borrélies sont appelées des borrélioses.

Plusieurs espèces de borrélies (quatre au moins) infectent facilement certaines parties de l'organisme humain, car déjouant son système immunitaire, en particulier pour B. burgdorferi qui est très mobile et surtout, dans les milieux relativement visqueux qu'ils infectent, bien plus rapide et mobiles que les globules blancs macrophages qui leur font la chasse.

Elles sont responsables de maladies qu'on sait maintenant soigner, mais qui peuvent être graves, voire mortelles si elles ne sont pas traitées tôt, ce qui est rendu difficile par des symptômes peu spécifiques (la maladie est souvent confondue avec une grippe, une crise de paludisme ou un rhumatisme).

Certaines de ces maladies sont des maladies émergentes ou sont d'intérêt épidémiologique, car posant des problèmes croissants de santé publique : fièvres récurrentes et maladie de Lyme.

Taxonomie

Il a été récemment proposé de rebaptiser Borreliella (au sein du genre Borrelia) celles de ces bactéries qui sont clairement responsables des différents variants de la maladie de Lyme mais ce choix est encore très controversée[4] - [5].

Description

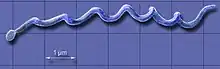

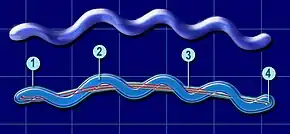

Ce sont des bactéries spiralées et Gram-négatives qui prennent mieux les colorations que d'autres spirochètes.

Mesurant de 20 à 30 μm et d'environ 0,4 μm de diamètre, elles sont par rapport à d'autres spirochètes, plutôt grandes (visibles au microscope optique, à fort grossissement), et elles ont assez peu de spirales. Cependant, dans la tique comme dans le corps humain, leur taille et le nombre de ces spirales varie fortement selon la bactérie et selon son âge, et semble-t-il selon ses conditions de développement ou pour des raisons mal comprises.

Des flagelles internes (7 à 11) lui permettent de se déplacer très rapidement dans les milieux ayant la consistance d'un gel, alors qu'elle se meuvent mal dans un liquide fluide (comme l'eau ou la lymphe). Elles font partie des bactéries les plus mobiles et rapides quand elles sont dans un milieu ayant la consistance d'un gel.

Par rapport à la plupart des bactéries, sa croissance in vivo semble lente. In vitro, la croissance des colonies est optimale à 33 °C-35 °C, formant alors des taches opaques et blanchâtres dans le médium de culture ou à sa surface, à condition d'être cultivée sur un « gel de culture » assez riche[6]. En général, les taches formées par les colonies présentent des contours réguliers et un diamètre atteignant environ 3 mm avec un centre dense et une frontière plus diffuse, mais la morphologie de la colonie peut significativement varier d'une souche à l'autre et d'une colonie mère à une colonie fille[7]. Les borrélies se montrent très sensibles aux détergents[6] (les boites de cultures réutilisées doivent être rincées à l'eau doublement distillée avant d'y placer un nouveau gel de culture[6]). Lors d'une culture in vitro, des plasmides considérés comme vitaux dans les cultures in vivo peuvent disparaitre après quelques générations, mais des clones infectieux peuvent conserver leurs plasmides et se montrer encore infectieux chez la souris à la 225e génération cultivée). Il a été noté que des cultures inoculées à partir de stocks congelés laissent penser que la congélation et/ou la décongélation contribue à l'hétérogénéité de la population en ce qui concerne le nombre de plasmides[8].

On les trouve seules ou en groupe, parfois très nettement identifiables et parfois prenant d'autres formes (spiralée, mais recourbées en U, les deux branches du U pouvant s'entremêler en double hélice, ou en forme de très petit ver. Deux borrélies peuvent intimement s'accoler en s'enroulant l'une autour de l'autre, puis rapidement se séparer (à la manière de la double spirale d'ADN). Ceci pourrait faciliter des échanges génétiques, mais ce n'est pas démontré.

Elles semblent aussi capables de complètement changer de forme et de se couper en petits morceaux (encore vivants), et de former des « granules » (ou « coccoïdes ») qui seraient l'une de leurs phases de latence. Sous cette forme il est possible qu'elles échappent au système immunitaire et à la détection classique par observation microscopique. Exposées in vitro à des antibiotiques, elles peuvent former des granules (en quelques heures) et s'y protéger, ce qui pourrait expliquer l'échec de nombreux traitements, qu'il est nécessaire de répéter, et peut-être certains symptômes chroniques.

Les borrélies peuvent usurper et exploiter une protéine (Salp15) naturellement présente dans la salive de leur tique vectrice pour faciliter l'invasion de leur hôte vertébré. Le taux de cette protéine chez la tique est augmenté quand la tique est infectée, et les borrélies se montrent capables (in vitro et in vivo) de s'enduire le corps de cette protéine qui les protègent de nos globules blancs[9].

Tolérance à l'oxygène

Elle varie selon l'espèce ; toutes les Borellia semblent se développer en condition anaérobie mais certaines espèces (en particulier Borrelia burgdorferi sensu stricto) présentent une « aérotolérance » qui est absente ou plus rare chez les souches testées de B. garinii et B. afzelii (une étude (2006) a comparé la croissance de 29 souches d'origine « humaine » provenant de 3 espèces (Borrelia burgdorferi sensu lato) pathogènes pour l'homme. Les 29 souches ont pu être cultivées en condition anaérobie, mais seules 33 % des B. garinii et B. afzelii se sont reproduites en aérobiose (avec 3 % de CO2), contre 75 % des souches de B. burgdorferi sensu stricto[10].

Génome inhabituel

Fait exceptionnel chez les procaryotes, le génome de toutes les Borrelia est composé d'un chromosome linéaire, dont la taille est comprise entre 900 000 et 920 000 paires de bases, et de plusieurs plasmides circulaires et linéaires (certaines espèces contiennent jusqu'à 20 plasmides différents).

L'ADN linéaire est terminé par des structures fermées de façon covalente, appelées télomères. Une protéine, la résolvase de télomère (ResT) intervient dans la formation de ces structures[11].

Le génome de Borrelia burgdorferi a été séquencé ; Il est composé d'un chromosome linéaire (de 910 725 pb) accompagné de 17 plasmides linéaires et circulaires (dont la taille combinée est de plus de 533 000 pb). L'analyse du génome du principal chromosome a permis l'identification de 853 gènes[12] - [13].

Les borrélies (et autres spirochètes) ont dû développer diverses stratégies adaptatives, dont au niveau génétique, pour pouvoir infecter des hôtes aussi différents que des invertébrés (dont des acariens), des mammifères à sang chaud et des vertébrés à sang froid tels que les reptiles.

Ainsi certains gènes de B. burgdorferi sont-ils exprimés préférentiellement selon que la borrélie se développe dans une tique ou dans un hôte vertébré. Des chercheurs néerlandais ont noté que B. burgdorferi modifiait aussi l'expression de gènes spécifiques de la tique Ixodes scapularis (gènes TROSPA et salp15) en favorisant ainsi sa survie dans la tique et pendant la transmission à un autre hôte. Une meilleure connaissance des protéines pilotées par ces gènes permettra peut-être de produire un vaccin prévenant la transmission de B. burgdorferi ou d'autres microbes véhiculés par les tiques[14]. Une des lipoprotéines (OSPA) a été cristallisée et structurellement caractérisée[15] - [16] et a fait l'objet d'essais pour un vaccin contre la maladie de Lyme, avant même qu'on en connaisse la fonction[17].

Résistance inhabituelle

Les borrélies disposent de divers moyens, encore mal compris, d'échapper au système immunitaire de leur hôte. Elles peuvent aussi dans certaines conditions résister aux traitements antibiotiques (chez l'homme comme chez l'animal (ex. : souris[18], chien[19], poney[20]) et in vivo, comme in vitro[21]) et se développer après une phase d'apparente guérison[22]

- Certains (et tout particulièrement les borrélies responsables de la maladie de Lyme) sont — dans un milieu qui leur convient, c'est-à-dire ayant plutôt la consistance d'un gel que d'un liquide fluide — beaucoup plus rapides que les globules blancs.

- Beaucoup de spirochètes peuvent, en condition de stress non létal, se protéger durablement en s'agrégeant dans des granules coccoïdoforme (structures rondes dites « cyste », ou « Cyst » par les anglophones), entourés d'une membrane. Dans ces granules, de petits groupes de borrelia par exemple peuvent à la fois se protéger des antibiotiques conventionnels et du système immunitaire de l'hôte[23] (néanmoins en présence d'un antibiotique de type tétracycline, la formation de kystes par B burgdorferi cesse, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas d'une phase dégénérative de la vie bactérienne[24], ni d'un enkystement par l'hôte, mais bien d'une stratégie de résilience nécessitant une synthèse protéique de la part de la bactérie).

Des kystes placés dans de l'eau distillée montrent une quasi-absence d'activité métabolique, mais placés dans de meilleures conditions, une partie des kystes s'ouvrent en libérant des borrélies viables, ce qui suggère qu'il s'agit bien d'une phase de dormance[25]. De petites structures discoïdes sont observées dans certains kystes, qui pourraient être une réserve nutritive pour les bactéries[26]. - Ces kystes semblent être entourés d'une membrane qui n'est pas reconnue comme étrangère par le système immunitaire, et qui n'est donc pas attaquée par les globules blancs. On observe des formes cystiques de borrélies dans l'hippocampe (dans le cerveau humain), ce qui pourrait expliquer la réapparition de symptômes après une période d'apparente guérison[27].

- Les borrélies responsables de la maladie de Lyme semblent ainsi pouvoir se protéger durant des années voire des dizaines d'années. Alban et Nelson notaient en 1999 qu'il fallait une « énorme quantité de tétracycline (antibiotique auquel les borrélies étaient réputées être très sensibles) ; très supérieure aux doses habituellement utilisées et utilisables en antibiothérapie humaine » pour inhiber ces micronodules.

Brorson estime[25] que cette propriété, combinée avec la capacité des spirochètes à se réactiver après un certain temps passé dans ces nodules[28] - [29].

Ces facteurs pourraient — au moins en partie — expliquer des réinfections fréquemment récurrentes avec les spirochètes, et le caractère souvent récurrent des symptômes entrecoupés de phase de dormance apparente du microbe et l'inefficacité de certaines thérapies dans le cas de borréliose[30].

Pouvoir pathogène

Les Borrelia sont véhiculés par des arthropodes piqueurs (tiques et/ou poux). Sur les 36 espèces de borrélies connues, 12 sont pathogènes pour l'homme ; causant la maladie de Lyme ou d'autres types de borrélioses.

Un même vecteur (tique en général) peut inoculer plusieurs espèces différentes de borrélies à un même patient. Leur diversité génétique est en outre importante, et il existe de probables susceptibilités génétiques chez les humains infectés.

Ces trois facteurs contribuent sans doute à expliquer la grande variété et variabilité des symptômes chez les patients victimes de borrélioses. Une grande partie des borrélioses sont asymptomatiques ou guérissent spontanément. Une part encore mal évaluée est responsable de maladies graves et invalidantes, souvent difficiles à détecter dans leur premier stade (alors qu'elle est à ce moment facile à soigner par un simple traitement antibiotique), d'autant qu'une partie des tests disponibles ne détectent pas toutes les borrélies ou sont d'interprétation difficile (en cas de co-infection notamment). De plus, certains symptômes peuvent n'apparaître que des années après la piqûre d'une tique.

Fréquentes co-infections : elles semblent pouvoir être expliquées, au moins en partie par la pathogénicité de certaines borrélies. Elles sont sous-estimées et souvent non-détectées car non recherchées. Elles impliquent par exemple plusieurs souches de borrélies, ou une ou plusieurs souches de borrélies co-infectant l'organisme avec des bartonella ou des ehrlichia ou d'autres bactéries qui pourraient profiter de la déplétion immunitaire induite par la piqûre de tique puis la maladie de Lyme. Lors d'une étude épidémiologique nord-américaine, Bartonella henselae il a ainsi été trouvé une co-infection avec une borrélie chez 22 patients sur les 327 testés au sujet des principales maladies à tiques. Un plus grand nombre de patients étaient d'ailleurs positifs pour Bartonella henseine (92 sur 327) que pour B burgdorferi (64 sur 327). Ces chiffres sont corrélés avec les taux d'infection détectés chez les tiques analysées sur cette zone en 2001. Dans ce cas, seuls 83 % des patients présentant une PCR positive aux Bartonella présentaient aussi des anticorps. Un patient co-infecté par deux pathogènes (Bartonella et Borrelia) a développé une complication sarcoïdienne[31].

Réaction immunitaire : La réponse des mammifères à l'infection par les Borrélies est encore mal comprise. Elle a été testée en laboratoire avec des souris et des primates non-humains auxquels on a inoculé la souche B. burgdorferi sensu stricto N40 ou la souche de OZ1 Borrelia turicatae (qui sont respectivement les agents de la maladie de Lyme et de fièvres récurrentes en Amérique du Nord)[32]. Les primates non humains se montrent beaucoup moins sensibles que les souris de laboratoire à la maladie de Lyme. Inversement, la majorité des souris inoculées avec B. turicatae semblent éliminer l'infection, à l'exception notable d'une infection résiduelle du cerveau ou du sang 25 % des cas au plus[32].

Dans les deux cas, on observe pas ou peu de lésion tissulaire chez les animaux immunocompétents[32]. En revanche, dans les deux cas, un échec de la production d'anticorps conduit à des lésions tissulaires graves, notamment dans le cœur. Contrairement à ce qu'on observe pour le cœur, le cerveau de souris déficientes en lymphocytes B et infectées par B. turicatae montre une activation microgliale, mais pas de lésions tissulaires décelables. Les tissus de primates non humains immunodéprimés infectés par B. burgdorferi N40 produisent de grandes quantités de lymphocytes B, d'immunoglobulines et de chimiokine CXCL13, qui tous deux sont significativement corrélés à la charge en spirochètes[32]. Sans production d'anticorps spécifiques, l'infection est persistante et peut conduire à des lésions tissulaires, notamment dans le cœur[32].

Fièvres récurrentes

- Borrelia recurrentis est un spirochète transmis par le pou Pediculus humanus (aucun réservoir n'est connu autre que le pou et l'homme). C'est l'un des agents des fièvres récurrentes. Les poux sont infectés par des bactéries qu'ils acquièrent en piquant des humains infectés pour se gorger de sang. Ces bactéries se multiplient ensuite dans l'intestin du pou, et réinfectent des humains via la salive du pou. Écraser un pou sur la peau alors qu'il se nourrit ou là où on s'est fortement gratté semble pouvoir faciliter la pénétration des borrélies dans l'organisme humain.

- Borrelia duttoni est transmise par des tiques, uniquement dans les zones géographiques correspondant au biotope des tiques vectrices (réputées toujours être des tiques molles du genre Ornithodoros), mais certains patients peuvent avoir été infectés lors de voyages loin de chez-eux et des épidémies sporadiques sont constatées en Europe[33].

Après 2 à 18 jours d'incubation, les symptômes apparaissent (fièvre, frissons et douleurs diffuses). La fièvre chute après quelques jours, et augmente de nouveau pendant 2 à 3 jours, après des périodes d'accalmies de 7 à 9 jours (d'où le nom de « fièvre récurrente ». On parle aussi de « récurrences fébriles »).

Maladie de Lyme

Quatre de la trentaine d'espèces du complexe Borrelia burgdorferi sensu lato causent chez l'homme la maladie de Lyme, transmise en Europe par des piqûres de tiques du genre Ixodes qui se sont préalablement contaminées sur des animaux malades. À partir du point de pénétration cutané, ces borrélies vont migrer dans la peau autour de la plaie, et ensuite diffuser dans l'organisme, pour se localiser dans différents organes. Dans tous les cas, le stade primaire de la maladie est généralement signalé par une tache rouge de taille croissante (érythème migrant) apparaissant autour de la piqûre, puis par un état grippal (frissons, fièvre, maux de tête) passager.

Sans traitement, le stade suivant est associé à des complications neurologiques, des douleurs musculaires et parfois à une inflammation cardiaque. Au stade tertiaire (6 mois à deux ans après l'infection), la maladie évolue vers une arthrite chronique, une démyélinisation des neurones accompagnée de symptômes évoquant la maladie d’Alzheimer et/ou la sclérose en plaques. Le troisième stade est une aggravation du précédent, pouvant conduire à la mort. B. garinii cible plutôt le système nerveux (symptômes neurologiques), les arthrites sont plutôt dues à B. burgdorferi s. str. ; alors que l’ACA évoque B. afzelii. Ces quatre espèces pathogènes sont présents en Europe. Seule B. burgdorferi s. str. semble présente aux États-Unis[34].

Le traitement recommandé est à base d'antibiotiques de type tétracycline. Hélas, quand la maladie est installée, dans un certain nombre de cas, un certain nombre de bactéries résistent au traitement, et les symptômes peuvent réapparaître après une apparente guérison. Par exemple, sur 165 patients traités pour une borréliose de Lyme en phase 2 ou 3, et malgré 3 mois ou plus de traitements antibiotiques (dont au minimum deux semaines au ceftriaxone), 32 ont fait une rechute ou abritaient encore des borrélies dans leur organisme[35].

Nouvelles et principales espèces (ordre alphabétique)

Il est très probable qu'un nombre significatif d'espèces et souches de borrélies n'aient pas encore été découvertes ou identifiées.

Des espèces nouvelles sont encore découvertes :

- En 2001 en Chine le long de la vallée du Fleuve Yangtsé, on a trouvé, à partir de 28 isolats faits en et 1998 dans les tiques Ixodes granulatus, Ixodes ovatus, Apodemus agrarius et Niviventer confucianus (en) des souches de Borrelia valaisiana (en), mais aussi des souches distinctes des Borrelia connues pour être responsables de la maladie de Lyme. Elles apparaissent — au microscope électronique — morphologiquement identiques aux Borrélies connues, mais ne contenaient que quatre flagelles périplasmiques insérés à chaque extrémité du spirochète. Cette nouvelle espèce a été nommée Borrelia sinica nov (la souche CMN3T en est la souche type)[36].

- En 2009[37] dans le sud-est des États-Unis (Caroline du Sud et Californie), une espèce nouvelle a été trouvée, apparentée à des souches connues en Californie connue sous le nom genomospecies 1. Son patrimoine génétique la distingue clairement des espèces de Borrelia connues[37]. Les deux sous-groupes de cette espèce nouvelle sont nommés Borrelia americana (en) nov.[37].

Toutes les souches de cette nouvelle espèce semblent transportées par Ixodes pacificus ou Ixodes minor (en) et leurs hôtes connus sont des rongeurs et oiseaux[38] - [37]. - En 2016, une nouvelle espèce (candidatus Borrelia mayonii (en)) a été découverte dans la partie nord du Midwest, à partir de diagnostic de routine faits (par PCR) sur des patients nord américains ciblant le gène oppA1 de B. burgdorferi sensu lato, dont le résultat était atypique (à la PCR, mais aussi par séquençage, microscopie, ou mise en culture)[39]. Des tiques I. scapularis ont été récoltées dans les régions où ces patients sont présumés avoir été piqué, et testées par PCR/oppA1 ; certaines étaient effectivement infectées par ce spirochète jusqu'alors inconnu[39].

- En 2020, une nouvelle espèce (candidatus Borrelia mahuryensis) a été découverte chez les tiques Amblyomma longirostre dans la périphérie de Cayenne en Guyane[2]. Localement, près de 20% des tiques collectées sur passereaux sont infectées. Le risque infectieux pour l'humain est inconnu à ce jour[2].

Plus de 100 000 analyses de routine par PCR (100 545 exactement) ont été demandées par des médecins en 10 ans environ (du au ) ils ont été rétrospectivement ré-étudié ; parmi ces échantillons, six (cinq prises de sang, un échantillon de liquide synovial) avaient donné un résultat oppA1/PCR atypique, mais aucun résultat atypique n’avait été signalé avant 2012[39]. Cinq des six patients concernés avaient présenté de la fièvre, quatre avaient une éruption cutanée diffuse ou focale (rash), trois présentaient des symptômes neurologique, et deux ont été hospitalisés. Le sixième présentait un genou enflé et douloureux[39]. Des spirochètes mobiles ont été trouvés dans le sang d'un de ces patients et dans une mise en culture à partir d'échantillons de sang pour 2 autres patients. Fait inhabituel : dans les cinq échantillons sanguins, le nombre médian de copie oppA1 était 180 fois plus élevé que dans 13 échantillons testés positifs pour B. burgdorferi sensu stricto au cours de la même période[39]. Ce spirochète peut donc être détecté par une oppA1 PCR (au résultat anormal) et il présente la particularité (unique à ce jour) d’être bien plus densément présent dans le sang que les autres borrélies (on parle de « spirochaetaemie » élevée)[39] - [40] - [41] - [42] - [43].

Borrelia burgdorferi senso lato désigne un « complexe » de plus de 20 espèces de borrélies (dont quatre au moins sont des pathogènes avérés pour l'humain) :

- Borrelia afzelii (Canica et al. 1994) : pathogène pour l'homme, responsable ou coresponsable de la maladie de Lyme en Europe et Asie.

- Borrelia anserina (Sakharoff 1891) Bergey et al. 1925 : pathogène pour les oiseaux, transmise par des tiques du genre Argas et Ornithodorus.

- Borrelia burgdorferi (Johnson et al. 1984) : pathogène pour l'homme, cette bactérie est la première à avoir été isolée (en 1982 seulement) comme agent de la maladie de Lyme. Elle est surtout présente en Amérique du Nord, mais aussi, avec d'autres, responsable de la maladie de Lyme en Europe. Elle est transmise en Europe principalement par Ixodes ricinus et aux États-Unis par Ixodes dammini.

- Borrelia coriaceae (en) (Johnson et al. 1987).

- Borrelia duttoni (Novy et Knapp 1906, Bergey et al. 1925) : pathogène pour l'homme chez lequel elle cause des fièvres récurrentes dites « à tiques ». Elle est supposée toujours ou presque transmise par des tiques Ornithodorus.

- Borrelia garinii (Baranton et al. 1992), pathogène pour l'homme et responsable ou coresponsable de la maladie de Lyme en Europe et Asie.

- Borrelia hermsii (en) : pathogène pour l'homme (fièvre récurrente, avec des symptômes proches de ceux des fièvres induites par B. recurrentis, mais avec plus de rechutes et mortalité supérieure). Ce spirochète est a priori souvent transmis par des tiques Ornithodorus qui s'infectent en faisant leur repas sur des espèces-réservoir (des rongeurs).

- Borrelia lusitaniae (Johnson et al. 1986).

- Borrelia parkeri : le réservoir sont des rongeurs, la bactérie (pathogène) peut être transmise à l'homme par l'intermédiaire de tiques.

- Borrelia recurrentis (Lebert 1874) (Laveran 1903) Bergey et al. 1925 : pathogène pour l'homme. C'est l'agent de fièvres récurrentes transmises non par des tiques mais par le pou Pediculus humanus (responsable ou coresponsable de fièvres récurrentes moins violentes et plus rarement mortelles que celles induites par B. hermsii).

- Borrelia spielmani (en) (Canica et al. 1995), pathogène pour l'homme, responsable ou coresponsable de la maladie de Lyme[44] - [45].

- Borrelia turdae (en) (Borrelia turdi (en)), aussi récemment (2017) trouvée dans des tiques portées par des oiseaux en Europe[46].

- Borrelia valaisiana (en) (Sakharoff 1893), pathogène pour l'homme, responsable ou coresponsable de la maladie de Lyme[44] (qui peut aussi infecter les oiseaux, trouvée en Europe[46]).

La spécificité des liens entre chaque espèce de Borrelia et une ou plusieurs espèces ou sous-espèces de tiques a été confirmée par des études faites autour de Moscou, région sympatrique pour deux espèces de tiques Ixodes persulcatus et I. ricinus[47], ce qui laisse penser qu'il y a eu coévolution entre tiques et borrélies.

Les espèces dominantes varient selon les régions, et des co-infections par plusieurs espèces, ou réinfections sont possibles. À titre d'exemple, les borrélies les plus courantes dans le sud de l'Amérique du Nord sont des Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia bissettii (en), carolinensis Borrelia (en) et sp Borrelia, détectées à partir d'isolats collectés chez des tiques, oiseaux et rongeurs[37].

Les liens entre espèces de Borrélies causant la maladie de Lyme et leurs tiques vectrices commencent aussi à être étudiés en Asie[47]. En Asie du Nord, Ixodes persulcatus est vectrice d'un type eurasien de Borrelia garinii (type 20047), de Borrelia afzelii, et d'un type asiatique de B. garinii (variant NT29), mais Borrelia burgdorferi sensu stricto semble absent en Asie (et inversement, le type asiatique B. garinii semble absent chez les tiques I ricinus en Europe[47].

Dans le sud-est asiatique, y compris au Japon dans l'île d'Okinawa (la plus méridionale), le groupe des spirochètes génomiquement classé dans les Borrelia valaisiana (en) est véhiculé par Ixodes granulatus[47]. Au Japon, une souche similaires de Borrelia (Am501) est transmise par Ixodes columnae. Ixodes ovatus transmet quant à elle Borrelia japonica (en), mais pas d'autres espèces. En revanche, dans le centre de la Chine et au Népal, les tiques portent Borrelia sinica (en)[47]. Des enquêtes épidémiologiques basées sur des études moléculaires devraient fournir des informations utiles pour les diagnostics et la prévention de la borréliose de Lyme dans ces pays. L'augmentation des échanges et la circulation des tiques et des microbes, ainsi que les effets du réchauffement climatique et de la fragmentation des écosystèmes pourraient aussi compliquer l'éco-épidémiologie des maladies à spirochètes.

Relations Borrélie-hôte vecteur

Selon les études disponibles, il semble que chaque espèce de borrélie infecte préférentiellement une (ou parfois deux ?) tique(s) vectrice(s), et que les espèces de borrélies soient plus ou moins associées à certaines zones biogéographiques. On savait déjà que B. burgdorferi était essentiellement associée aux tiques nord-américaines. En Europe de l'Est, on a, en 1997, étudié[48] 365 isolats de Borrelia burgdorferi sensu lato. La plupart ont été isolées dans la salive ou l'organisme de tiques (Ixodes persulcatus et Ixodes ricinus essentiellement, et quelques Ixodes trianguliceps). 327 souches provenaient de tiques prélevées dans 12 territoires administratifs majeurs de Russie, les autres venant de République tchèque, Estonie, Lituanie, Biélorussie, Moldavie, Ukraine et Kirghizie. Quelques souches provenant de petits rongeurs, de malades humains ont été également étudiées. La distribution géographique des différentes espèces de Borrelia a été étudiée, et l'étude révèle aussi que :

- 9,3 % des 365 isolats étaient en fait des mélanges de différentes espèces de Borrélies, les co-infections sont donc assez fréquentes ;

- deux variants de B. garinii utilisaient B. afzelii comme vecteur dans les territoires étudiés ;

- le variant « B. garinii-NT29 » (le plus commun) était associé au vecteur I. persulcatus ;

- B. burgdorferi sensu stricto, B. valaisiana et B. lusitaniae n'ont été isolées qu'à partir de I. ricinus et toujours dans la partie occidentale du territoire étudié, et jamais dans aucune des 327 souches isolées en Russie où I. persulcatus est le vecteur le plus largement distribué.

Les borrélies augmentent les chances de survie des tiques Ixodes ricinus infectées en augmentant leur masse graisseuse[49].

Ennemis naturels

Les borrélies devraient être attaquées par les globules blancs, mais elles leur échappent parfois facilement. Elles peuvent aussi être tuées par des virus bactériophages, dits « phages », qui sont encore mal connus mais qui ont pu être observés et photographiés[50].

Notes et références

- (en) Anda P, Sánchez-Yebra W, del Mar Vitutia M, Pérez Pastrana E, Rodríguez I, Miller NS, Backenson PB, Benach JL. « A new Borrelia species isolated from patients with relapsing fever in Spain » The Lancet. 1996 Jul 20;348(9021):162-5. ; Résumé PubMed.

- (en) Florian Binetruy, Stéphane Garnier, Nathalie Boulanger et Émilie Talagrand-Reboul, « A novel Borrelia species, intermediate between Lyme disease and relapsing fever groups, in neotropical passerine-associated ticks », Scientific Reports, vol. 10, no 1, , p. 10596 (ISSN 2045-2322, PMID 32606328, PMCID PMC7327063, DOI 10.1038/s41598-020-66828-7, lire en ligne, consulté le )

- Lamouraux, Cécile (2005), La borréliose de Lyme chez le cheval[PDF], thèse de doctorat vétérinaire soutenue à la faculté de médecine de Créteil ; École nationale vétérinaire d'Alfort.

- Cutler S.J. & al. (2017) Emerging borreliae – Expanding beyond Lyme borreliosis. Molecular and Cellular Probes, 31, pp. 22-27. doi: 10.1016/j.mcp.2016.08.003

- Tone B.L. & al. (2017) Brave New Worlds: The Expanding Universe of Lyme Disease. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. doi: 10.1089/vbz.2017.2127

- (en) Zückert, W. R. (2007), Laboratory maintenance of Borrelia burgdorferi. Current Protocols In Microbiology, 12C-1. [PDF] (10 p.).

- (en) Elias AF, Stewart PE, Grimm D, Caimano MJ, Eggers CH, Tilly K, Bono JL, Akins DR, Radolf JD, Schwan TG, Rosa P. (2002) « Clonal polymorphism of Borrelia burgdorferi strain B31 MI: implications for mutagenesis in an infectious strain background » Infect Immun., avril 2002 ; 70(4):2139-50. V (résumé).

- (en) Elias AF, Schmutzhard J, Stewart PE, Schwan TG, Rosa P (2002) « Population dynamics of a heterogeneous Borrelia burgdorferi B31 strain in an experimental mouse-tick infectious cycle » Wien Klin Wochenschr. 2002-07-31; 114(13-14):557-61 (résumé).

- (en) Patricia Rosa « Lyme disease agent borrows a practical coat » Nat. Med. 2005;11:831-832 DOI 10.1038/nm0805-831.

- (en) De Martino SJ, Sordet C, Piémont Y, Ruzic-Sabljic E, Thaddée Vetter M, Monteil H, Sibilia J, Jaulhac B (2006) « Enhanced culture of Borrelia garinii and Borrelia afzelii strains on a solid BSK-based medium in anaerobic conditions » Res Microbiol. 2006 Oct;157(8):726-9. Epub, 26 mai 2006 (résumé).

- (en) Kobryn, K. et G. Chaconas. 2002. « ResT, a telomere resolvase encoded by the Lyme disease spirochete » Mol Cell 9:195-201.

- (en) Casjens, S., N. Palmer, R. van Vugt, W. M. Huang, B. Stevenson, P. Rosa, R. Lathigra, G. Sutton, J. Peterson, R. J. Dodson, D. Haft, E. Hickey, M. Gwinn, O. White et C. M. Fraser. 2000 « A bacterial genome in flux: the twelve linear and nine circular extrachromosomal DNAs in an infectious isolate of the Lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi » Mol Microbiol 35:490-516.

- (en) Fraser, C. M., S. Casjens, W. M. Huang, G. G. Sutton, R. Clayton, R. Lathigra, O. White, K. A. Ketchum, R. Dodson, E. K. Hickey, M. Gwinn, B. Dougherty, J. F. Tomb, R. D. Fleischmann, D. Richardson, J. Peterson, A. R. Kerlavage, J. Quackenbush, S. Salzberg, M. Hanson, R. van Vugt, N. Palmer, M. D. Adams, J. Gocayne, J. Weidman, T. Utterback, L. Watthey, L. McDonald, P. Artiach, C. Bowman, S. Garland, C. Fuji, M. D. Cotton, K. Horst, K. Roberts, B. Hatch, H. O. Smith et J. C. Venter. 1997 « Genomic sequence of a Lyme disease spirochaete, Borrelia burgdorferi » Nature 390:580-6.

- (en) Hovius JW, van Dam AP, Fikrig E. (2007) « Tick-host-pathogen interactions in Lyme borreliosis » Trends Parasitol. 2007 Sep;23(9):434-8. Epub 2007 Jul 25.

- Li H, Dunn JJ, Luft BJ. & Lawson, CL. « Crystal structure of Lyme disease antigen outer surface protein A complexed with an Fab » Proc. Natl Acad. Sci. USA 94, 3584–3589 (1997).

- (en) Baril C, Richaud C, Baranton G. & Saint Girons « Linear chromosome of Borrelia burgdorferi » I. Res. Microbiol. 140, 507–516 (1989).

- (en) Alan G. Barbour & Wolfram R. Zückert « Genome sequencing: New tricks of tick-borne pathogen » Nature 390, 553-554 (11 décembre 1997) DOI 10.1038/37475.

- (en) E. Hodzic et al. 2008 « Persistence of Borrelia burgdorferi Following Antibiotic Treatment in Mice » Antimicro Agents Chemother. 52(5):1728-1736.

- (en) Straubinger RK. 2000 « PCR-based quantification of Borrelia burgdorferi organisms in canine tissues over a 500-day postinfection period » Journal of Clinical Microbiology 38(6):2191-2199.

- (en) Chang YF et al. 2005 « Antibiotic treatment of experimentally Borrelia burgdorferi-infected ponies » Vet Microbio. 107(3-4):285-294.

- (en) Hunfeld KP et al. 2005 « In Vitro Susceptibility Testing of Borrelia burgdorferi Sensu Lato Isolates Cultured from Patients with Erythema Migrans before and after Antimicrobial Chemotherapy » Antimicro Agents Chemother. 49(4):1294-1301.

- (en) Relapse/Persistence of Lyme Disease Despite Antibiotic Therapy[PDF] (publié 18 juillet 2008, consulté 2009 04 01), 13 pages.

- (en) Ovcinnikov NM et Delectorsku VV. « Current concepts of the morphology and biology of Treponema pallidum based on electron microscopy » British Journal of Venereal Diseases 1971;47:315-328.

- (en) Alban PS, Johnson PW. et Nelson DR. « Serum-starvation-induced changes in protein synthesis and morphology of Borrelia burgdorferi » Microbiology 2000;146 (Pt 1):119-27.

- (en) Brorson O. et Brorson S. « A rapid method for generating cystic forms of Borrelia burgdorferi, and their reversal to mobile spirochetes » APMIS 1998;106(12):1131-1141.

- (en) Ovcinnikov NM. et Delectorsku VV. « Further studies of the morphology of Treponema pallidum under the electron microscope » British Journal of Venereal Diseases 1969;45(2):87-116.

- (en) MacDonald AB. « Concurrent neocortical borreliosis and Alzheimer's disease : démonstration of a spirochetal cyst forme » Annals of the New York Academy of Sciences 1988;539:468-470.

- (en) Brorson O. et Brorson S. « In vitro conversion of Borrelia burgdorferi to cystic forms in spinal fluid, and transformation to mobile spirochetes by incubation in BSK-H medium » Infection 1998;26(3):144-50.

- (en) Brorson O. et Brorson SH. « Transformation of cystic forms of Borrelia burgdorferi to normal mobile spirochetes » Infection 1997;25:240-6.

- (en) Alban PS. et Nelson DR. Serum starvation-induced cyst formation in Borrelia burgdorferi under defined conditions. Exposé présenté en 1999 lors de l'International Conference on Lyme disease à Munich (Allemagne).

- (en) Lesley Ann Fein « Cat-Scratch Disease--A New Tick-Borne Disease? »[PDF] Journal of Spirochetal and Tick-Borne Diseases. 2002;9(1):23-25.

- (en) T. J. LaRocca et J. L. Benach (2008) Current Topics in Microbiology and Immunology Specialization and Complementation of Humoral Immune Responses to Infection The Important and Diverse Roles of Antibodies in the Host Response to Borrelia Infections ; pages 63-103 (Résumé).

- (en) Rebaudet S. et Parola P. « Epidemiology of relapsing fever borreliosis in Europe » FEMS Immunol Med Microbiol. 2006 Oct;48(1):11-5. (Résumé PubMed).

- Page de l'Institut Pasteur sur la maladie de Lyme consultée le 18 mars 2008.

- (en) J. Oksi et al. 1999 « Borrelia burgdorferi detected by culture and PCR in clinical relapse of disseminated Lyme Borreliosis » Annals of Medicine 31(3):225-32.

- (en) Masuzawa T, Takada N, Kudeken M, Fukui T, Yano Y, Ishiguro F, Kawamura Y, Imai Y, Ezaki T. « Borrelia sinica sp. nov., a lyme disease-related Borrelia species isolated in China » Int J Syst Evol Microbiol. 2001 Sep;51(Pt 5):1817-24. .

- (en) Rudenko N, Golovchenko M, Lin T, Gao L, Grubhoffer L, Oliver JH Jr. « Delineation of a new species of the Borrelia burgdorferi Sensu Lato Complex, Borrelia americana sp. nov. » J Clin Microbiol. 2009 Dec; 47(12):3875-80. Epub 2009 Oct 21. (Article complet, en anglais).

- (en) Entrée Borrelia americana sur GenBank.

- (en) Bobbi S Pritt, MD et al. (2016) Identification of a novel pathogenic Borrelia species causing Lyme borreliosis with unusually high spirochaetaemia: a descriptive study ; the Lancet, Volume 16, Issue 5, mai 2016, Pages 556–564 (résumé).

- (en) Peter Wilhelmsson, Per Eric Lindgren (2016) Detection of a novel Lyme borreliosis pathogen ; The Lancet Infectious Diseases, vol. 16, no 5, mai 2016, Pages 511-512 (résumé)… et corrections, in The Lancet Infectious Diseases, Volume 16, Issue 6, juin 2016, Page 636.

- (en) John D Scott () Borrelia mayonii: prying open Pandora's box of spirochetes ; The Lancet Infectious Diseases, Volume 16, Issue 6, juin 2016, Page 637 (résumé).

- (en) Bobbi S Pritt, Jeannine M Petersen (2016) Borrelia mayonii: prying open Pandora's box of spirochetes – Authors' reply ; The Lancet Infectious Diseases, Volume 16, Issue 6, juin 2016, Pages 637-638.

- (en) Peter Wilhelmsson, Per Eric Lindgren Detection of a novel Lyme borreliosis pathogen The Lancet Infectious Diseases, Volume 16, Issue 5, mai 2016, Pages 511-512 (résumé).

- Degeilh, B. (2007). Données fondamentales à la base des mesures préventives. Médecine et maladies infectieuses, DOI 10.1016/j.medmal.2006.01.031.

- (en) Pia Herzberger, Corinna Siegel, Christine Skerka et Volker Fingerle, « Human Pathogenic Borrelia spielmanii sp. nov. Resists Complement-Mediated Killing by Direct Binding of Immune Regulators Factor H and Factor H-Like Protein 1 », Infection and Immunity, vol. 75, , p. 4817-4825 (ISSN 0019-9567, PMID 17635869, PMCID 2044541, DOI 10.1128/IAI.00532-07, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Santib, P., Mazuelas, D., Palomar, A. M., Roncero, L., & Gutie, O. (2017). Short Communication Presence of Borrelia turdi and Borrelia valaisiana (Spirochaetales: Spirochaetaceae) in Ticks Removed From Birds in the North of Spain, 2009–2011 n |résumé[PDF].

- (en) Masuzawa T. « Terrestrial distribution of the Lyme borreliosis agent Borrelia burgdorferi sensu lato in East Asia » Jpn J Infect Dis. 2004 Dec;57(6):229-35. (Résumé).

- (en) D. Postic, E. Korenberg, N. Gorelova, Y.V. Kovalevski, E. Bellenger et G. Baranton « [Borrelia burgdorferi sensu lato in Russia and neighbouring countries : high incidence of mixed isolates - Borrelia burgdorferi sensu lato en Russie et dans des pays voisins : grande fréquence des isolats mixtes] » Research in Microbiology 1997;148(8):691-702. DOI 10.1016/S0923-2508(99)80068-0.

- (en) C. Hermann et al. « Ixodes ricinus ticks infected with the causative agent of Lyme disease, Borrelia burgdorferi sensu lato, have higher energy reserves » International Journal for Parasitology 2013;43(6):477-483. (Étude en anglais).

- (en) Christian H. Eggers, Betsy J. Kimmel, James L. Bono, Abdallah F. Elias, Patricia Rosa, et D. Scott Samuels « Transduction by phi BB-1, a Bacteriophage of Borrelia burgdorferi » Journal of Bacteriology, août 2001, p. 4771-4778, vol. 183, no 16 0021-9193/01/$04.00+0 ; DOI 10.1128/JB.183.16.4771-4778.2001 ; American Society for Microbiology (article complet, contenant des photos du phage).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Melissa Caimano (2006) The Genus Borrelia The Prokaryotes 2006, PART 4, 235-293, DOI 10.1007/0-387-30747-8_9 (Résumé)

Articles connexes

Liens externes

- Traitement Borrelia : Borrelia[PDF]

- (en) Borrelia sur MicrobeWiki

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Borrelia

- (en) Référence Catalogue of Life : Borrelia Swellengrebel, 1907 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Borrelia (taxons inclus)