Bataille de Lorraine (1914)

Dans le cadre de la bataille des Frontières, la bataille de Lorraine (Schlacht in Lothringen en allemand) est une très grande bataille qui a engagé le sort de la France et qui a mobilisé 1 200 000 hommes sous les uniformes français et allemands. Elle a opposé les 1re et 2e armées françaises aux VIe et VIIe armées allemandes du début août au .

| Date | au |

|---|---|

| Issue | victoire française limitée |

| Changements territoriaux | Meurthe-et-Moselle française et- Moselle allemande |

| Édouard de Castelnau et Augustin Dubail | Kronprinz Rupprecht |

| Coordonnées | 48° 48′ nord, 6° 43′ est | |

|---|---|---|

Du côté français, y ont participé 600 000 soldats et officiers venus des 47 départements des dix régions militaires ayant pour chefs-lieux Nancy, Épinal, Besançon, Bourges, Tours, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux. Elle s’est déroulée sur près de 45 jours en quatre phases de part et d’autre des 90 km (à vol d’oiseau) entre Pont-à-Mousson sur la Moselle et le Donon (à 1 008 m d'altitude) sur le versant alsacien du massif vosgien.

Analyse introductive à la bataille de Lorraine

Comment ont évolué les stratégies internes et externes — géopolitiques comme militaires — de la France et de l’Allemagne de 1871 à 1914 ?

Concernant l'Allemagne, la montée en puissance de sa démographie (de 41 à 67 millions d’habitants) comme de sa puissance industrielle (2e rang mondial) et de ses forces militaires terrestres explique ses ambitions impérialistes et son plan à l’ouest. Plan d'une part offensif avec l'invasion de la France par la Belgique et, d'autre part, défensif dans un premier temps en Moselle allemande et en Alsace.

Concernant la France, la mutation de sa stratégie défensive (avec le système Séré de Rivières) en doctrine de l'offensive à outrance (développée notamment par Foch) explique en partie le refus en 1911 du gouvernement Joseph Caillaux de prendre en compte les propositions du général Michel. Gouvernement Caillaux qui limoge donc le général Michel et nomme à sa place le général Joffre secondé par le général de Castelnau, maître d'œuvre du plan XVII de mobilisation des armées.

La volonté du général Michel était de défendre prioritairement la frontière nord de la France et d'engager en 1re ligne des unités mixtes d'appelés et de réservistes comme on s'y est préparé en Allemagne. Mais les gouvernements français en ont décidé différemment. Et c'est ainsi que la conduite de la guerre opérée par Joffre et son GQG en se traduit d'abord par l'offensive des 1re et 2e armées en Alsace (à partir du ) et en Moselle allemande (à partir du ). Offensive piégée par les VIe et VIIe armées allemandes notamment en Moselle où elles sont positionnées sur leur ligne de défense Metz-Morhange-nasse de Dieuze-Sarrebourg à une vingtaine de kilomètres en retrait de la frontière.

Les quatre phases principales de la bataille de Lorraine

Concernant la bataille de Lorraine, on se trouve en présence de deux historiographies.

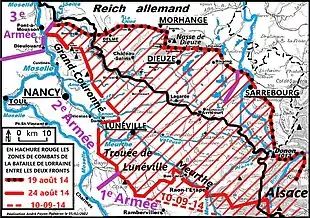

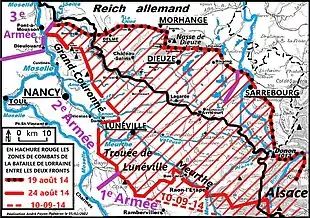

La première — qui remonte à — divise la bataille en deux zones de combats : celle des 19 et dénommée « bataille de Morhange » à l'ouest et, les 18, 19 et , celle dénommée « bataille de Sarrebourg » à l'est. Focalisation qui remonterait à la présentation d' (reprise ultérieurement) par les généraux Foch et Dubail. Une historiographie qui occulte leurs échecs meurtriers et valorise leurs secteurs en accusant les soldats du Midi des 15e et 16e corps d'être les responsables de la défaite du en Lorraine. Accusation attestée par les Journaux des marches et opérations (JMO) de Foch et de Dubail en date du [1] et reprise — comme vérité d’État — par Joffre dans sa déclaration du au ministre de la Guerre[2]. Accusation médiatisée dans toute la France deux jours après par l’article du quotidien parisien Le Matin signé par le sénateur Gervais. Et cela alors que le JMO 25/1 de la 2e armée du général de Castelnau ne reprend en rien cette accusation et cette version fallacieuse des faits[3]. Historiographie ignorant par ailleurs la victoire décisive de Castelnau, à partir du , dans « sa » trouée de Lunéville remplacée depuis 1914 par la « trouée de Charmes » qui ressortit au système défensif du XIXe siècle dit « Séré de Rivières » et où il n’y eut aucun combat durant toute la Grande Guerre.

La seconde historiographie — plus récente — propose une vision d'ensemble de la bataille de Lorraine englobant la totalité de ses zones de combats sur la durée. Ce faisant, elle explore, d’une part dans le temps l'avant et l'après des « 19- » et, d’autre part, tout l'espace des combats compris entre les fronts extrêmes des 19 et . Elle analyse donc ce qui s'est passé entre Morhange et Sarrebourg, c'est-à-dire dans la nasse de Dieuze[4] et la région des étangs.

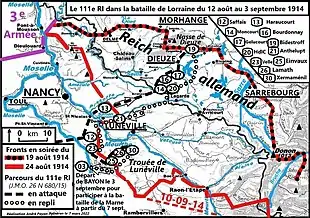

La carte du parcours[5] du 111e régiment d’infanterie d’Antibes qui fait partie de la 29e division de Nice (général Carbillet) du 15e corps illustre et légitime l'analyse de la bataille de Lorraine en quatre phases. La première jusqu'au inclus est celle dite de « couverture » avec le débarquement, la concentration et la progression des unités venues des autres régions militaires. La deuxième du 14 au avec l'offensive française victorieuse. Puis la troisième du 20 au avec le plan de retraite conçu par le général de Castelnau et avalisé par Joffre. Et, enfin, à partir du , la contre-offensive victorieuse de la 2e armée avec les victoires décisives de Rozelieures et Xermaménil remportées par les soldats du Midi de ses 15e et 16e corps dans la nasse de la trouée de Lunéville entre les positions en avancée du Grand Couronné et du cours supérieur de la Meurthe en amont de Baccarat. Historiographie plus récente permettant d’étudier la bataille de Lorraine dans chacune de ses quatre phases — de part et d’autre des 90 km de frontière (à vol d'oiseau) entre Pont-à-Mousson et le Donon — du début du mois d’août au .

Jusqu'au inclus : la phase dite de « couverture de la frontière »

La « couverture de la frontière »[6] entre la Meurthe-et-Moselle française et la Moselle allemande relève alors, du nord-ouest au sud-est, de quatre secteurs d'une vingtaine de kilomètres de profondeur : celui de Woëvre septentrionale (incombant au 2e corps d'armée d'Amiens commandé par le général Gérard), celui de Woëvre méridionale (incombant au 6e corps d'armée de Châlons-sur-Marne commandé par le général Sarrail), celui de Basse-Meurthe (incombant au 20e corps d'armée de Nancy commandé par le général Foch) et celui de Haute-Meurthe (incombant au 21e corps d'armée d'Épinal commandé par le général Legrand-Girarde). Et, par « couverture », il faut entendre la totale protection de la frontière (y compris sa défense armée) par le chef militaire qui en a la responsabilité dans son secteur.

Jusqu'au inclus, les généraux Foch et Legrand-Girarde en sont responsables

Sur ordre du ministre de la Guerre, les dispositions de couverture sont prises dès le [7]. Mais l'interdiction de ne pas dépasser la ligne des dix kilomètres en deçà de la frontière, qui avait été prise pour s'assurer l'indispensable concours du Royaume-Uni, est levée le avec défense cependant de dépasser la frontière[8]. Alors que le général Legrand-Girarde laisse pénétrer les forces ennemies dans son secteur jusqu'à Blâmont, le général Foch, lui, fait franchir la frontière dès le à sa 2e DC (avec son 2e BCP) dans toute la zone de Moselle allemande limitée par la ligne de 18 km Château-Salins - Gelucourt ; et il va persévérer dans les jours qui suivent.

.jpg.webp)

À partir du , ce sont les généraux de Castelnau et Dubail qui l'assurent

Le général Dubail va laisser les forces ennemies progresser dans son secteur[9] tandis que le général Castelnau va couvrir les incursions armées en Moselle allemande du général Lescot qui, sous les ordres de Foch, dispose notamment des 1 500 chasseurs du 2e BCP et des 4 200 « sabres » de sa 2e DC : le jusqu'à Moncourt, Lagarde et château Marimont.

Le , le général de Castelnau retire au général Espinasse (chef des 55 000 hommes du 15e corps d'armée de Marseille qui sont encore en train de débarquer) son commandement sur la force de frappe constituée par les 6 700 hommes de sa 59e brigade mixte (6 200 fantassins d'attaque, 355 canonniers avec douze canons de 75 et 160 hussards). Commandement qu'il confie au général Lescot qui, le , envoie partie de ces 6 700 hommes conquérir en Moselle allemande la zone de sept kilomètres de Bezange-la-Petite à Moncourt, bois du Haut de la Croix et le village de Lagarde facilement réoccupé par 40 % des hommes de cette 59e brigade.

.jpg.webp)

Le à Lagarde : première défaite française en Lorraine

Les trois quarts de ces 2 667 engagés appartiennent au 2e bataillon du 48e RI de Nîmes et au 3e bataillon du 58e RI d'Avignon qui ont mis de nuit en défense le village. Ayant amené de très importantes forces d'infanterie et d'artillerie, l'ennemi attaque les Français qui se défendent jusqu'au bout avec 78 % de pertes pour les 2 667 engagés. Et c'est la première défaite française car ils ne sont pas soutenus par la 2e DC du général Lescot qui fait replier toutes ses unités pourtant déjà éloignées de plusieurs kilomètres. De plus, pour se disculper, celui-ci et ses proches officiers vont accuser ceux de la 59e brigade de lâcheté face à l'ennemi. C'est le début de la rumeur contre les soldats du Midi avec une accusation gravissime relevant du conseil de guerre et de la peine de mort. Mais c'est finalement le général Lescot qui sera limogé et remplacé par le général Grellet. Quant au général Castelnau, il fera replier ses troupes en deçà de la frontière et mettra même, temporairement, la 2e DC sous les ordres du général Espinasse[10].

Les directions générales d’attaque fixées par Joffre et leur évolution

.jpg.webp)

Le , Joffre précise à la 1re armée du général Dubail son axe principal d’offensive en Lorraine au départ de Baccarat sur la Meurthe. Un axe de direction du sud-ouest vers le nord-est sur 40 km jusqu’à Sarrebourg puis de direction sud-nord sur 42 km jusqu’à Sarreguemines avec une pénétration de 55 km en Moselle allemande[11]. Axe que ceux de la 1re armée de Dubail auront tendance à transformer en limite ouest aux dépens de la 2e armée et notamment de ses 15e et 16e corps.

Le , Joffre adresse son Instruction générale no 1[12] personnelle à chacun des chefs des cinq armées françaises. Instruction qui sous-estime gravement les forces allemandes[13]. Il fixe à la 1re armée, d’une part, sa limite d’action à l’ouest : de Charmes à Fénétrange, qu’elle ne respectera pas à partir du . Et, d’autre part, son objectif de « rechercher la bataille en appuyant au Rhin » et donc de « rejeter sur Strasbourg et la Basse-Alsace » les forces allemandes. Quant à la 2e armée, elle « agira offensivement en direction générale de Sarrebruck sur le front Dieuze, Château-Salins, Delme » : direction du sud-ouest vers le nord-est perpendiculaire à la frontière. En date du , le plan de Joffre (et de son GQG) est donc, à partir du , une offensive conjointe des quelque 400 000 hommes engagés de sept corps d'armée des 1re et 2e armées françaises. Offensive vers le nord-est perpendiculaire aux 70 km de frontière (à vol d'oiseau) entre Aulnois-sur-Seille et le Donon (sur la carte supra).

Mais le , Joffre adresse au général Castelnau de nouvelles instructions[14] concernant l’offensive du , instructions surprenantes qui annulent les précédentes : la 2e armée devra attaquer non plus vers le nord-est mais vers le sud-est en direction d’Avricourt et donc parallèlement à la frontière. Seuls les 20e et 15e corps attaqueront sur 22 km de frontière de Pettoncourt à Moncourt (inclus) pendant que le 16e corps progressera vers l'est comme pour porter secours à la 1re armée de Dubail qui est encore très éloignée de la frontière.

Du 14 au inclus : l'offensive française en « Moselle allemande »

Articles détaillés ressortissant à l'historiographie plus ancienne

La bataille de Morhange oppose les et la 2e armée française commandée par le général Édouard de Castelnau à la VIe armée allemande commandée par le Kronprinz Rupprecht de Bavière. En parallèle, dans le sud-est de l'actuelle Moselle, la bataille de Sarrebourg met aux prises la 1re armée française du général Dubail et la VIIe armée allemande. Ces deux batailles se terminent par des échecs français face aux troupes de Rupprecht de Bavière, désormais surnommé le « Vainqueur de Metz ».

Les journées des 14, 15, 16 et

.jpg.webp)

Le , premier jour de l'offensive, seuls ceux du 20e corps (Foch) et du 15e corps (Espinasse) franchissent la frontière sur 22 km entre Pettoncourt et Moncourt inclus. Ceux du 20e corps, bombardés, occupent alors les 18 km de la crête frontalière, sans trop la dépasser, entre Pettoncourt et Moncourt exclu. En revanche, le commandement a positionné une force de frappe considérable sur 4 km seulement pour attaquer les forces allemandes de Moncourt et du bois du Haut-de-la-Croix. Dans la journée, le général Castelnau a donc fait converger sur Coincourt les 22 900 fantassins d'attaque[15] des 29e DI (en 1re ligne) et 30e DI (en soutien) du 15e corps et ses 5 340 canonniers avec leurs 112 canons de 75.

Malgré le feu meurtrier des mitrailleuses et des canons ennemis positionnés en défense, ceux des 111e RI (Antibes) et 112e RI (Toulon) de la 57e brigade de la 29e division de Nice arrivent à prendre d'assaut le village de Moncourt en Moselle allemande et à mettre en fuite les fantassins allemands mais au prix de 1 168 mis hors de combat (20 % de leur effectif engagé). De leur côté, malgré les 989 d'entre eux mis hors de combat (16,5 % de leur effectif engagé), ceux des 3e RI (Digne) et 141e RI (Marseille) de la 58e brigade de cette même 29e division, n'ont pas réussi à chasser l'ennemi retranché trop solidement sur les bordures du bois du Haut-de-la-Croix.

De leur côté, ceux du 20e corps, au cours des bombardements, n'ont enregistré que 505 des leurs mis hors de combat (2 % de leurs effectifs de fantassins) contre 2 157 pour ceux du 15e corps (9,4 % de leurs effectifs de fantassins). Le , ce sont les soldats du Midi du 15e corps qui sont les seuls grands vainqueurs de ce premier jour d'offensive[16]. En effet, les pertes allemandes ont été telles que leur commandement a décidé de replier toutes ses troupes frontalières jusqu'à sa ligne de défense de Metz-Morhange-nasse de Dieuze.

Les 15, 16 et sont donc des journées de progression facilitée. Surtout pour ceux de la 2e armée qui, après avoir un peu avancé vers le nord-est le , doivent maintenant s’orienter plein nord notamment pour ceux des 15e et 16e corps. Les sept corps d'armée engagés ont tous franchi la frontière et, pour ces trois journées, leurs pertes ne se sont élevées qu'à 786 mis hors de combat[17] soit 0,51 % de leurs 152 983 fantassins engagés le au matin. Mais, sur ce total, ceux de la 1re armée en ont eu 539. À noter que ce sont les soldats du Midi de la 31e division du 16e corps de Montpellier qui, en progressant de 20 km, sont arrivés le 17 à 17 h 30 jusqu'à Rorbach (sur la ligne de défense allemande dans la nasse de Dieuze) où ils vont résister à toutes les attaques ennemies.

.jpg.webp)

Les journées des 18 et

Le , ceux des 8e et 13e corps de la 1re armée de Dubail progressent et font leur entrée dans la petite ville de Sarrebourg évacuée par l’ennemi[18]. Ils sont renforcés sur leur droite par ceux du 21e corps qui descendent les vallées de la Sarre blanche et de la Sarre rouge dans le massif du Donon à partir de la vallée de la Bruche. En revanche, c’est journée de repos pour ceux des 9e, 20e et 15e corps. Mais, sur leur droite, cela n’est pas le cas pour ceux de la 31e division du 16e corps dont les attaques sans artillerie lourde vers le nord (Cutting, Loudrefing et Mittersheim), pour franchir le canal des Salines, échouent[19]. Cependant, ils arrivent à progresser vers l’est jusqu’au canal des Houillères. Au total, ils ont à déplorer 1 895 hommes mis hors de combat soit 16 % de leurs fantassins engagés.

Durant cette journée du , le général Castelnau commandant la 2e armée reçoit les ordres suivants du GQG concernant la poursuite de l’offensive et le front à atteindre en soirée du . À 9 h 30, il reçoit d’abord l’ordre no 25[20] qui précise un front Delme-Dalhain-Bensdorf (noté 25 sur la carte). Mais, à 14 h, le général Castelnau reçoit l’ordre no 26[21] qui remplace le précédent : le front à atteindre est maintenant celui de Delme-Baronville-Virming-rivière Albe (noté 26 sur la carte). Un front 25 qui, en date du 19 août, est le seul mentionné et détaillé dans le JMO de la 2e armée comme dans les JMO de ses trois autres grandes unités : 68e DR (2e groupe de DR), 15e corps et 16e corps[22]. En revanche[23], la partie du front 26 « Marthille-Baronville-gare de Morhange » est celle que le général Foch a fixée[24] à ses troupes.

Durant la journée du et avec l'accord de Joffre, le général Dubail chef de la 1re armée[25] ne lance à l'attaque que son aile gauche. Attaque par le 8e corps (du général de Castelli) notamment sur Petit-Eich et, réussie, sur Dolving avec l’aide de la 2e armée (détachement Sibille du 16e corps) et du corps de cavalerie Conneau. Au centre, le 13e corps (général Alix) sur le front de Schenckenbusch à Plaine de Walsch et, à droite, le 21e corps (général Legrand-Girarde) sur le front de Plaine de Walsch à Walscheid, restent en défense sur leurs positions.

.jpg.webp)

En ce qui concerne l’aile droite de la 2e armée, les fronts 25 et 26 projetés ne tenaient aucun compte de l’obstacle majeur constitué par la nasse de Dieuze organisée par les Allemands pour les anéantir. De ce fait, après ses échecs meurtriers de la veille, la 31e division du 16e corps est demeurée en défense vers le nord mais a progressé à l’est jusqu’au canal des Houillères pendant que le « gros » de la 32e division progressait pour la rejoindre. Quant à ceux des 29e et 30e division du 15e corps, en partant de la ligne Marsal-Dieuze-Zommange, ils sont arrivés à conquérir 70 km2 dans la nasse de Dieuze jusqu’au front de 13 km allant du grand carrefour des routes forestières à Vergaville, Bidestroff et Cutting. Mais sans pouvoir progresser au-delà car arrêtés par le barrage meurtrier du feu de la VIe armée allemande retranchée et surpuissante avec son artillerie lourde à longue portée. Sur l’aile gauche, c’est la 68e DR qui a fortement progressé jusqu’à dépasser la ligne 26 dans le secteur Tincry-Viviers. De même, sur leur droite, ceux de la 39e division (général Dantant) du 20e corps ont atteint cette ligne 26 sur 10 km d’Oron-Fremery jusqu’à Marthille et Achain mais sans atteindre ni Baronville ni Morhange. Commandés par le colonel de Grandmaison, ceux du 153e RI de Toul, partis d’Arracourt à 4 h du matin pour enfin franchir la frontière, ont parcouru facilement 20 km (à vol d’oiseau) avant de conquérir le secteur de Marthille. Premier combat meurtrier durant lequel leur colonel est blessé une première fois.

En revanche, non seulement ceux de la 11e division (général Balfourier) du 20e corps n’ont pas dépassé la ligne 25 mais, de plus, ils ne sont pas intervenus sur leur droite immédiate pour soutenir ceux du 58e RI d’Avignon (15e corps) décimés dans leur attaque contre la cote 343-Lidrezing. Commandés par le commandant Lacapelle, ceux du 4e BCP - partis de Xanrey sur la frontière - ont parcouru facilement 18 km (à vol d’oiseau) pour se positionner dans la commune de Pévange (à deux kilomètres seulement au sud-ouest de Morhange) où ils sont alors en soutien des fantassins des 160e RI de Toul (39e division) et 37e RI de Nancy ( 11e division) placés devant eux. 4e BCP auquel appartient le fils du général commandant la 2e armée : le très jeune sous-lieutenant saint-cyrien Xavier de Castelnau (1892-1914) qui sera tué en combattant le lendemain.

Du 20 au inclus : La contre-offensive allemande et le repli des Français

Analyse ressortissant à l'historiographie plus récente

Du 20 au inclus, il s'agit de la troisième phase de la bataille de Lorraine. Troisième phase qui débute par la terrible et meurtrière journée du caractérisée par la très puissante contre-offensive victorieuse des VIe et VIIe armées allemandes. Contre-offensive à laquelle résistent d'abord les unités des 2e et 1re armées françaises avant de devoir se replier pour ne pas être anéanties. Et repli très rapide organisé dès les premières heures du par le général Castelnau (chef de la 2e armée) en direction de « sa » première ligne de défense conçue par lui et avalisée par Joffre qui l'impose[26] au général Dubail (chef de la 1re armée).

L'offensive allemande oblige les Français à se replier

Une offensive générale allemande bien plus matinale (dès les 4-5 h du matin) et plus puissante contre la 2e armée du général Castelnau et plus tardive et moins puissante contre les 13e et 21e corps de la 1re armée du général Dubail. Attaquées les premières, les unités françaises de la 2e armée résistent et certaines jusqu'à 9, 10 ou 11 h comme le 2e BCP (11e division du 20e corps de Foch) et celles des 29e, 30e, 31e et 32e divisions des 15e et 16e corps des généraux Espinasse et Taverna[27].

Leurs pertes sont considérables mais elles sont cumulées sur les deux journées des 19 et dans la quasi-totalité des JMO. D'après les calculs opérés[28], on aurait, pour les 177 267 fantassins d'attaque engagés le au matin, 44 065 mis hors de combat soit 24,9 % de l'effectif. Avec cette répartition par grandes unités : 3 476 (9,7 %) pour le groupe des trois DR, 9 572 (34,8 %) pour le 20e CA, 11 070 (41,4 %) pour le 15e CA, 7 106 (28,7 %) pour le 16e CA, 5 387 (21,9 %) pour le 8e CA, 4 758 (23 %) pour le 13e CA et 2 697 (15,9 %) pour le 21e CA. Et, pour chacune des deux armées : 31 223 mis hors de combat (27,2 %) pour la 2e armée et 12842 (20,6 %) pour la 1re armée. Les différences de pourcentages relèvent essentiellement de deux facteurs : celui de la puissance de feu des attaquants allemands et celui de la résistance des attaqués français. À ce titre, la puissance de feu allemande a été la plus importante dans deux secteurs : celui de la 39e division (20e CA) à l'ouest de Morhange avec 5 898 fantassins mis hors de combat (41,3 %) et celui de la nasse de Dieuze avec 15 513 fantassins mis hors de combat (40,3 %) pour les 29e et 30e divisions du 15e CA et la 31e division du 16e CA. La plus éprouvée étant la 29e division de Nice (commandée par le général Carbillet) qui a conquis le les 6 km de la croupe de Bidestroff et qui y a résisté le plus longtemps au prix de 7 113 fantassins mis hors de combat (43,6 %). Et 29e division qui sera accusée d'avoir « lâché pied devant l'ennemi » par le sénateur Gervais (après Joffre le ) dans son article publié le par Le Matin de Paris diffusé dans toute la France.

À noter que du 10 au , les soldats du Midi du 15e corps d'armée de Marseille commandés par le général Espinasse ont eu 15 306 de leurs fantassins d'attaque mis hors de combat soit 51 % de leur effectif engagé. C'est le corps d'armée qui a eu le plus de pertes, devant le 20e CA de Foch (41 %), et qui a été accusé le par le généralissime Joffre en ces termes : « J'ai fait replier en arrière le 15e corps qui n'a pas tenu sous le feu et qui a été cause de l'échec »[29] de l'offensive française en Lorraine. Et à noter aussi que, de toutes les unités d'infanterie, c'est le 111e régiment d'infanterie de la caserne Gazan à Antibes (29e division du 15e CA) qui a été le plus éprouvé avec 75 % de pertes et qui s'est retrouvé réduit à un seul petit bataillon de quelque 800 hommes qui vont continuer à lutter victorieusement lors des combats dans la nasse de Lunéville à partir du puis de la bataille de la Marne du 7 au .

Du au : la contre-offensive victorieuse des Français

Articles détaillés ressortissant à l'historiographie plus ancienne

Contre-offensive limitée par le départ de cinq corps d'armée[31]

Cinq départs dans le cadre de la bataille de la Marne : le 15e CA le pour rejoindre la 3e armée du général Sarrail, le 21e CA le pour intégrer la 4e armée du général Langle de Cary, le 13e CA le pour renforcer la 6e armée du général Maunoury et les 8e CA et 20e CA le entre Verdun et Toul pour faire partie de la nouvelle petite 2e armée du général Castelnau[32].

Références

- JMO du 20e corps (de Foch) du 25 juillet 1914 au 13 mars 1915, « SHD cote 26 N 193/1, à la date du 20 août » et JMO de la 1re armée (de Dubail) du 28 juillet 1914 au , « SHD cote 26 N 19/1, à la date du 20 août », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

- Le , dans sa communication au ministre de la Guerre, Joffre déclare : « J’ai fait replier en arrière le 15e corps, qui n’a pas tenu sous le feu et qui a été cause de l’échec de notre offensive. » Cité dans général André Bach, Fusillés pour l'exemple : 1914-1915, Paris, Tallandier, , 617 p. (ISBN 2-84734-040-8), p. 132.

- Payan-Passeron 2021, p. 362.

- Ibid. pages 166 à 168

- JMO 26 N 680/15 du 111e RI d’Antibes

- Ibid. pages 49 à 120

- JMO 193/1 du 20e CA de Foch.

- JMO 195/1 du 21e CA.

- « A la reconquête de Blamont - », 14-18 Le magazine de la Grande Guerre, Paris, Soteca, no 78, , p. 6 à 29.

- Ibid. pages 87 à 106

- Ibid. page 78

- Service historique de l'état-major des armées, Les Armées françaises dans la Grande Guerre, t. 1, vol. 1 : annexes, Paris, Imprimerie nationale, , 1026 p. (BNF 41052951, lire en ligne), p. 124, annexe 103.

- Ibid. pages 81 et 82

- AFGG/I/1/Annexe 207

- Ibid. page 141

- Ibid. page 126

- Ibid. page 165

- JMO 19/1 de la 1re armée du général Dubail

- JMO 155/1 du 16e corps du général Taverna (2e armée)

- AFGG/I/1/Annexe n° 453 page 426

- AFGG/I/1/Annexe n° 478 pages 444 et 445

- JMO 25/1 de la 2e armée, JMO 390/1 de la 68e DR, JMO 155/1 du 15e corps et JMO 158/1 du 16e corps.

- Cette contradiction apparente a été longuement analysée pages 180 à 193 dans La bataille de Lorraine d’août et septembre 1914, L’Harmattan, décembre 2021.

- JMO 193/1 du 20e corps en date du 19 août.

- JMO 19/1 de la 1re armée

- AFGG/I/1, Annexe 560 du heures et page 368 de Payan-Passeron paru en 2021.

- Payan-Passeron 2021, p. 287 à 363.

- Payan-Passeron 2021, p. 357.

- Général André Bach, Fusillés pour l'exemple 1914-1915 page 132, Tallandier, 2003

- Annexes 560, 707 et 715 de AFGG/I/1

- Ibid. pages 388 à 405

- JMO respectifs des 15e, 21e, 13e , 8e et 20e corps d'armée

Voir aussi

Bibliographie

- André Payan-Passeron, La bataille de Lorraine d'août et septembre 1914 : analyse stratégique et détaillée, Paris, Éditions L'Harmattan, , 424 p., 21 × 30 cm (ISBN 978-2-343-25132-5) (présentation en ligne, écouter en ligne)

- J.M.O. - Journaux des marches et opérations des unités engagées dans la Première Guerre mondiale, Service historique de la défense (SHD), Vincennes

- J.M.O. des grandes unités. Ceux de la 2e armée (général Castelnau) comprenant début août 5 corps d'armée (9e CA, 15e CA, 16e CA, 18e CA et 20e CA) avec leurs EOCA respectifs et le corps de cavalerie Conneau, 10 divisions d'infanterie, 20 brigades d'infanterie, les 2e et 10e divisions de cavalerie. Ceux de la 1re armée (général Dubail) impliqués dans la bataille de Lorraine : 8e CA, 13e CA, 21e CA puis 14e CA et CA provisoire) avec leurs EOCA respectifs, 8 divisions d'infanterie, 16 brigades d'infanterie, 6e et 8e divisions de cavalerie.

- J.M.O. des bataillons et régiments des différentes armes : infanterie, cavalerie, Génie, artillerie, parcs d'artillerie avec leurs colonnes légères et leurs sections de munitions (SMI et SMA), services des personnels de santé (ambulances, infirmiers militaires, groupes de brancardiers), gendarmerie, prévôté, etc.

- AFGG - « Armées françaises dans la Grande Guerre » en XI tomes et 107 volumes explicitement présentés et détaillés sur le site Gallica de la B.N.F., (1922-1939), Paris

- Pierre Léon, Histoire économique et sociale du monde : Tome 5 Guerres et crises (1914-1947), Paris, Armand colin, , 624 p. (ISBN 2-200-37012-1)

- Paul Bairoch, Histoire économique et sociale du monde du XVie siècle à nos jours : Tome 3-Victoires et déboires à partir de 1914, Paris, Gallimard, , 1 111 (ISBN 2-07-032978-X)

- Fernand Braudel, L’identité de la France : Tome 2 – Une économie paysanne jusqu’au XXe siècle, Paris, Les Éditions Arthaud, , 477 p. (ISBN 2-7003-0595-7)

- Jean Ellenstein, Histoire de la France contemporaine : Tome IV (1871-1918), Paris, Club Diderot et Éditions sociales, , 445 p.

- Jean-Yves Le Naour, 1914 : La grande illusion, Paris, Perrin, , 397 p. (ISBN 978-2-262-03034-6)

- Jean-Yves Le Naour, La légende noire des soldats du Miidi, Paris, Vendémiaire, , 192 p. (ISBN 978-2-36358-075-7)

- Général André Bach, Fusillés pour l’exemple 1914-1915, Paris, Tallandier, , 617 p. (ISBN 2-84734-040-8)

- Ouvrage collectif, Clémenceau, Paris, Librairie Hachette, , 266 p.

- Ferdinand Foch, Les principes de la guerre : Conférences faites à l’École supérieure de guerre, Paris, Berger-Levrault,

- Ferdinand Foch, La conduite de la guerre, Paris, Berger-Levrault,

- Louis de Grandmaison, Deux conférences aux officiers du centre des hautes études militaires, Paris, Berger-Levrault,

- Général Maitrot, Les armées françaises et allemandes, Paris, Berger-Levrault, , 144 p.

- André Payan-Passeron, Quelques vérités sur la guerre de 1914-18 : Deux frères, Joseph et Césaire, Morts-pour-la-france, Paris, Éditions L’Harmattan, , 296 p. (ISBN 978-2-343-12515-2)

- Jean-Noël et Francis Grandhomme, Les Alsaciens-Lorrains dans la guerre 1914-18, Éditions La Nuée Bleue, , 384 p. (ISBN 978-2-7165-0825-4)

- Francis Péroz, L’Alsace-Lorraine et le territoire de Belfort dans la Grande Guerre, Éditions Sutton, , 168 p. (ISBN 978-2-8138-0896-7)

- Benoit Chenu, Castelnau : Le quatrième maréchal, Bernard Giovanangeli Éteur, , 447 p. (ISBN 978-2-7587-0204-7)

- Rémy Porte et François Cochet, Ferdinand Foch (1851-1929) : Apprendre à penser, Actes du colloque (Paris École militaire) des 6-7 novembre 2008, Éditions Soteca, , 483 p. (ISBN 978-2-9163-8543-3)

- Élisabeth Grenhalgh, Foch, chef de guerre, Paris, Tallandier, , 682 p. (ISBN 979-10-210-0272-2)

- Jean-Christophe Notin, Foch, Paris, Perrin, , 640 p. (ISBN 978-2-262-07695-5)

- Paul Pouradier-Duteil, Août 1914 : Enquête sur une relève, auto-édition, , 316 p. (ISBN 9963-8222-0-7)

- Jean Lacouture, De Gaulle : Le rebelle (1890-1944, Paris, Éditions du Seuil, , 872 p. (ISBN 2-02-012121-2)

- Carte topographique IGN no 3514 E au 1/25 000 : « DIEUZE ».

- Carte historique IGN au 1/80 000 : « DIEUZE – Bataille des 19 et ».

- Carte historique IGN au 1/410 000 : « Grande Guerre 1914-1918 », Mission du Centenaire.

- Atlas historique et géographique VIDAL-LABLACHE, Paris, Librairie Armand Colin, 1920, 410 cartes et cartons avec index de 32 000 noms.

- Géographie générale – La France, métropole et colonies, Paris, Librairie Delagrave, 1921, 176 p.

- Le grand atlas de l’histoire mondiale, Paris, Encyclopædia Universalis France et Albin Michel, 1979, 376 pages (ISBN 2-85229-960-7).

- Atlas Universalis, Paris, Encyclopædia Universalis France (en collaboration avec Encyclopædia-Britannica, Chicago), 1970, 223 pages.

- Atlas de la Grande Guerre, Soudagne-Krause-Guelton, Hors-Série 2018 de la revue « 14-18 – Le magazine de la Grande Guerre » No 14, 131 pages.

- Revue historique des Armées (RHA), Service historique de la défense (SHD), Vincennes,

- Revue du Souvenir Français

- Revue L’Histoire (ISSN 0182-2411)

- Revue Historia (ISSN 1270-0835)

- Revue Géohistoire (ISSN 1270-0835)

- Revue Le Figaro-Histoire

- Revue L’Express-L’Histoire en images

- Revue 14-18 – Le magazine de la Grande Guerre

- Archives numérisées du Ministère des Armées sur le site « Mémoire des Hommes », Service historique de la défense (SHD), Vincennes

- Armées françaises dans la Grande Guerre (AFGG), Service historique de la défense (SHD), Vincennes

- Résumés historiques d’unités, Service historique de la défense (SHD), Vincennes

- Fiches individuelles des soldats et officiers morts pour la France, Service historique de la défense (SHD), Vincennes

- Bibliothèque numérique Gallica, Bibliothèque Nationale de France (B.N.F.), Paris,

Articles connexes

- 111e régiment d'infanterie de l'attaque de Moncourt le 14 août à celle de Bidestroff dans la nasse de Dieuze les 19 et 20 août 1914.

- Bataille des Frontières du 7 au

- Bataille de Morhange les 19 et

- Affaire du 15e corps

- Bataille de Sarrebourg les 18, 19 et

- Bataille du Donon du 20 au

- Bataille de la trouée de Charmes du 24 au

- Bataille de la Haute Meurthe du au

- Bataille de la Chipotte du au