Bataille de Bunker Hill

La bataille de Bunker Hill eut lieu à Boston, le , pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Elle est considérée comme une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Le général Israel Putnam dirigeait les troupes révolutionnaires, et le général major William Howe commandait les forces britanniques.

| Date | 17 juin 1775 |

|---|---|

| Lieu | Charlestown (Massachusetts) |

| Issue | Victoire à la Pyrrhus britannique |

| • Israel Putnam • William Prescott • Joseph Warren † • Seth Pomeroy (en) | • William Howe • Robert Pigot • Henry Clinton • Samuel Graves |

| 1 500 hommes | 2 600 hommes |

| 140 morts 271 blessés 30 prisonniers | 228 morts 828 blessés |

Guerre d'indépendance des États-Unis

Batailles

- Powder Alarm

- Suffolk Resolves

- Lexington et Concord

- Boston

- Thompson's War (en)

- Menotomy (en)

- Fairhaven

- Chelsea Creek

- Machias

- Bunker Hill

- Gloucester

- St. John (en)

- Falmouth

- Charlottetown (en)

- Expédition Knox

- Dorchester Heights

- Bound Brook

- Short Hills

- Staten Island

- Cooch's Bridge

- Brandywine

- Clouds

- Paoli

- Germantown

- Red Bank

- Gloucester

- White Marsh

- Matson's Ford

- Valley Forge

- Quinton's Bridge

- Crooked Billet

- Barren Hill

- Monmouth

- 1er Fort Henry

- Boonesborough

- Illinois

- Fort Vincennes

- Fort Pitt

- Fort Laurens

- Chillicothe

- Saint-Louis

- Kentucky

- Défaite de La Balme

- Piqua

- Coshocton

- Défaite de Lochry

- Long Run

- Gnadenhütten

- Little Mountain

- Expédition Crawford

- Bryan Station

- Blue Licks

- 2e Fort Henry

- Incident de la poudre à canon (en)

- Great Bridge

- Moore's Creek Bridge

- Rice Boats

- Alligator Bridge

- Beaufort

- Kettle Creek

- Brier Creek

- Stono Ferry

- Savannah

- Charleston

- Waxhaws

- Rocky Mount

- Hanging Rock

- Camden

- Kings Mountain

- Cowpens

- Pyle

- Guilford Court House

- Hobkirk's Hill

- Eutaw Springs

- Baie d'Hudson

- Fort Bute

- Baton Rouge

- Fort Charlotte

- Bataille de Mobile Bay (en)

- Pensacola

- Nassau

- Barbade

- Dominique

- Sainte-Lucie (1re)

- Sainte-Lucie (2e)

- Saint-Vincent (en)

- La Grenade (1re)

- La Grenade (2e)

- Río Hondo (en)

- Cayo Cocina (en)

- San Fernando (en)

- 12 décembre 1779 (en)

- 1re Martinique

- 2e Martinique

- Bermudes

- Fort San Juan

- Indes occidentales néerlandaises (en)

- Saint-Eustache (en)

- Fort-Royal

- Tobago

- Brimstone Hill

- Saint-Christophe

- Demerara et Essequibo (en)

- Montserrat (en)

- Roatán (en)

- Saintes

- Canal de la Mona

- Black River (en)

- Nassau (2e) (en)

- Hispaniola

- 6 décembre 1782

- 15 février 1783

- Turques-et-Caïques

- l'Alliance et la Sybil

- Nassau (3e) (en)

- 1er Ouessant

- Flamborough Head

- 1er Cap Saint-Vincent

- 2e Saint-Vincent

- Jersey

- Dogger Bank

- 2e Ouessant

- Gibraltar

- Cap Spartel

| Coordonnées | 42° 22′ 35″ nord, 71° 03′ 39″ ouest | |

|---|---|---|

_relief_location_map.png.webp)

|

|

Il est débattu entre les historiens si le général Israel Putnam ou le colonel William Prescott, son second, ordonna aux troupes : « Ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux ! » Bien que cette bataille soit connue sous le nom de « Bunker Hill », la majorité des combats se situa sur Breed's Hill, à proximité. À leur troisième assaut, les forces britanniques s'emparèrent des fortifications de Breed et Bunker Hill.

La bataille fut une victoire à la Pyrrhus pour les Britanniques qui perdirent plus de 1 000 hommes. L'objectif immédiat de Howe fut atteint, mais l'attaque démontra la capacité des Américains à soutenir une bataille rangée et ne changea pas le statut du siège. Après la bataille, le général Henry Clinton remarqua dans son journal que « quelques victoires semblables auraient sûrement mis fin à la domination britannique en Amérique ».

Contexte

Historique

En 1775, les autorités britanniques prennent la décision d'amorcer un blocus au niveau du port de Boston, à la suite de l'épisode de la Boston Tea Party.

Depuis , la province de Massachusetts Bay était placée sous loi martiale. Après que le conflit ouvert eut débuté le à la bataille de Lexington et Concord, les forces du général Gage avaient été assiégées dans Boston par 8 000 à 12 000 miliciens, principalement dirigés par le général Artemas Ward. Pour pouvoir rétablir l'ordre dans les colonies américaines de la couronne, George III et le cabinet britannique décident d'envoyer à Boston le général William Howe.

En mai, la garnison britannique fut renforcée par l'arrivée d'approximativement 4 500 soldats et du major-général Howe. L'amiral Samuel Graves commandait la flotte dans le port. Les forces britanniques ont enregistré des pertes significatives. Du point de vue classique, les Britanniques étaient les vainqueurs ayant la maîtrise du terrain et les miliciens battent en retraite. Par contre, les miliciens continentaux n'ayant enregistré des pertes que de l'ordre de quelques centaines d'hommes, des pertes largement inférieures à celles des Britanniques, ils étaient victorieux de ce point de vue.

George Washington apprend la nouvelle et envoie immédiatement un corps d'infanterie de miliciens de près de 1 300 hommes à Boston. Howe réunit l'armée de Boston, soit 2 980 hommes, et marche contre les colons : les deux armées se rencontrent au lieu-dit Bunker Hill.

Géographique

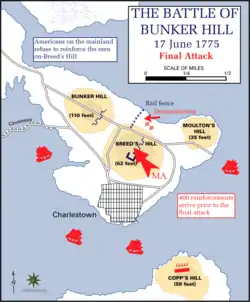

La péninsule de Charlestown était étroite au nord-ouest et s'étendait sur près d'un mile (1 600 mètres) vers le sud-ouest vers le port de Boston. Au plus près, moins de 1 000 pieds (300 mètres) la séparaient de la péninsule de Boston. Bunker Hill est une élévation de terrain au nord de la péninsule et Breed's Hill est près de Boston, alors que la ville de Charlestown s'étend dans la plaine au sud.

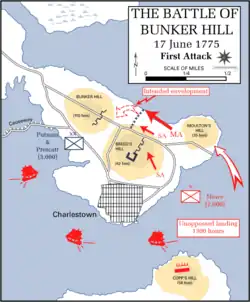

La bataille

Dans la nuit du , le colonel américain William Prescott emmena 1 500 hommes sur la péninsule. Dans un premier temps, Putnam, Prescott et leur officier du génie, le capitaine Richard Gridley, étaient en désaccord sur l'endroit où devaient être établies leurs défenses. Breed's Hill était considérée comme plus défendable et ils décidèrent d'y construire leur redoute principale. Prescott et ses hommes, utilisant le plan de Gridley, commencèrent à creuser une fortification de 50 m de long et 80 pieds de large avec des fossés et des remparts de terre. Ils étendirent les fossés et la levée de terre vers la rivière Charles sur leur droite et commencèrent à renforcer une palissade à leur gauche.

À l'aurore, vers quatre heures du matin, une sentinelle à bord du HMS Lively repéra les nouvelles fortifications. Celui-ci ouvrit le feu, arrêtant provisoirement les travaux des Américains. L'amiral Graves, sur son vaisseau amiral HMS Somerset, fut réveillé, agacé par ces tirs qu'il n'avait pas ordonnés. Il les fit stopper, puis revint sur sa décision après être monté sur le pont et avoir vu les travaux. Il ordonna aux 128 canons dans le port de tirer sur les positions américaines, mais les bordées s'avérèrent inefficaces, les canons ne pouvant être pointés suffisamment haut pour atteindre les fortifications.

De l'autre côté de l'étroite étendue d'eau, à Boston, se tenait le général Gage, son état-major et le loyaliste Abijah Willard. En regardant à la longue-vue, Willard reconnut son beau-frère, le colonel Prescott. « Combattra-t-il ? » demanda Gage. « Je ne peux pas dire pour ses hommes, répondit Willard, mais Prescott vous combattra jusqu'aux portes de l'enfer. »

Prescott se conforma à ces mots, mais ses hommes n'étaient pas aussi résolus. Quand un jeune soldat fut tué par un coup de canon, Prescott donna l'ordre de l'enterrer rapidement et discrètement, mais un large groupe de soldats lui donna, à la place, des funérailles solennelles, certains désertant peu après.

Cela prit presque six heures d'organiser une force d'infanterie, de la réunir et de l'inspecter. Le général Howe devait conduire l'assaut principal, tourner le flanc gauche des Américains et les prendre à revers. Le général de brigade Robert Pigot, sur le flanc gauche britannique conduirait un assaut direct sur la redoute. Le major Pitcairn conduirait l'aile ou la réserve. Le transport des forces de Howe sur le coin nord-ouest de la péninsule demanda plusieurs voyages en barges. Par un jour chaud, avec des uniformes en laine et le paquetage complet de campagne pesant près de 60 livres (27 kg), les Anglais furent finalement prêts vers deux heures de l'après-midi.

Les Américains, voyant ces préparatifs, avaient également appelé des renforts. Les seules troupes qui atteignirent les positions avancées étaient le premier et le troisième régiments du New Hampshire, de deux cents hommes chacun, commandés par John Stark et James Reed. Les hommes de Stark prirent position le long de la barricade au nord de la position américaine. Quand la marée basse ouvrit un espace le long de la Mystic River, ils prolongèrent rapidement la barricade au nord par un court mur de pierres se finissant au bord de l'eau sur une petite plage. Gridley et Stark placèrent un repère à près de 30 m (100 pieds) en face de la barricade et interdirent de tirer avant que les soldats britanniques ne le dépassent. Malgré cela, le deuxième classe John Simpson désobéit et tira dès qu'il eut une cible, démarrant ainsi la bataille.

Le général Howe détacha à la fois l'infanterie légère et les grenadiers de tous les régiments disponibles. Howe disposa son infanterie légère le long de l'étroite plage, à l'extrémité du flanc droit américain. Ils s'alignèrent sur une colonne de quatre de front et plusieurs centaines de profondeur, menés par des officiers en jaquettes écarlates. En face du centre des lignes britanniques, pour défendre la barricade entre la plage et la redoute se tenaient les hommes de Reed et le reste du régiment du New Hampshire de Stark. Howe rassembla contre eux toutes les compagnies de grenadiers en première ligne, soutenus par les compagnies de ligne des 5e et 52e régiments. L'attaque contre la redoute elle-même était dirigée par le général de brigade Robert Pigot, commandant les compagnies de ligne des 38e et 43e, ainsi que l'infanterie de marine.

Prescott avait perdu régulièrement des hommes. Peu furent tués par les bombardements, mais il assigna dix volontaires pour porter les blessés à l'arrière. D'autres profitèrent de la confusion pour se joindre au retrait. Deux généraux rejoignirent les forces de Prescott, mais tous deux refusèrent des postes de commandement et combattirent en simples soldats. Le premier était Joseph Warren, le président du conseil et chef effectif du gouvernement révolutionnaire du Massachusetts (sa nomination comme major général n'était pas encore effective). Le second était Seth Pomeroy (en). Au début de la bataille, 1 400 défenseurs affrontaient 2 600 soldats des troupes régulières.

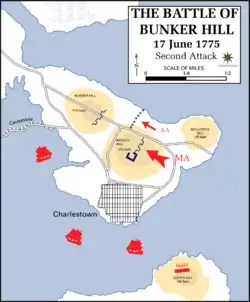

Les premiers assauts contre la barricade et la redoute rencontrèrent un feu concentré à courte distance et furent repoussés avec de fortes pertes pour les Britanniques. La réserve, rassemblée juste au nord de la ville (de Charlestown), subit également des pertes du fait des coups de feu tirés de la ville. Les hommes de Howe se reformèrent sur le champ de bataille et lancèrent un second assaut infructueux contre le mur.

À ce moment, les Américains avaient abandonné toute discipline de feu. Au cours des batailles traditionnelles du XVIIIe siècle, les compagnies de soldats tiraient, rechargeaient, et se déplaçaient sur ordre, comme ils y avaient été entraînés (voir la section tactiques de guerre dans mousquets). Après leur première volée, les Américains se battirent individuellement, chaque homme tirant aussi rapidement qu'il le pouvait. Les Anglais se retirèrent quasiment sur leurs positions de départ sur la péninsule pour se regrouper. La marine, en plus de l'artillerie de Copp's Hill sur la péninsule de Boston, tira à boulets rouges sur Charlestown. Approximativement 400 bâtiments ainsi que les docks furent complètement brûlés, mais les tireurs se retirèrent sans pertes.

Le troisième assaut anglais emporta la redoute. Les réserves anglaises étaient comprises dans les assaillants, et les deux flancs se rabattaient sur la redoute. Les défenseurs étaient à court de munitions, réduisant la bataille à un combat à l'arme blanche, mais la plupart des mousquets américains n'avaient pas de baïonnettes.

Les conséquences

L'armée britannique s'empare d'une des rares batteries de canons des Américains et semble réduire les efforts de George Washington à néant.

Les Anglais restaient maîtres du champ de bataille, mais à un prix très élevé : 1 054 furent touchés (228 morts et 826 blessés[1]), et une quantité disproportionnée des pertes étaient des officiers. Les pertes américaines n'étaient que de 371, dont 100 morts (y compris Joseph Warren), 271 blessés et 30 capturés[1] (dont 20 mourront plus tard prisonniers de guerre). La plupart des pertes américaines intervint pendant la retraite. Le major Andrew McClary fut le plus haut gradé à mourir dans la bataille. Il fut commémoré par le changement de nom de Fort William et Mary en Fort McClary (en).

Les morts et blessés britanniques comprenaient la plupart de leurs officiers. De l'état-major entier de campagne de Howe, ce dernier fut le seul à ne pas être touché. Le major Pitcairn était mort, le colonel James Abercrombie mortellement blessé. Le retrait américain et l'avance britannique balayèrent toute la péninsule, y compris Bunker Hill et Breed's Hill. Sous les ordres de Putnam, les Américains se remirent rapidement en position sur le continent. Couplé à l'extrême fatigue des troupes de Howe, il y avait peu de chances d'avancer sur Cambridge et de briser le siège.

L'attitude des Britanniques changea significativement, à la fois à titre individuel et au niveau gouvernemental. Thomas Gage fut bientôt rappelé et remplacé peu de temps après par le général Howe. Le rapport de Gage au cabinet répéta ses avertissements précédents : qu'« une grande armée serait nécessaire pendant longtemps pour réduire ces gens ».

Le fameux ordre « Ne tirez que quand vous verrez le blanc de leurs yeux ! » fut popularisé par les récits sur Bunker Hill. De toute façon, son origine est incertaine, différents auteurs l'attribuant à Putnam, Stark, Prescott ou Gridley.

Une autre incertitude concerne le rôle des Afro-Américains. Il y en avait certainement quelques-uns impliqués dans la bataille, mais leur nombre exact est inconnu. L'un de ceux-ci était Salem Poor (en), qui fut cité pour bravoure et dont les actions à la redoute sauvèrent la vie de Prescott, bien que les rapports lui imputant la mort de Pitcairn soient très peu crédibles. D'autres Afro-Américains étaient présents : Peter Salem, Prince Whipple (en) et Barzillai Lew (en). Le métisse Phillip Abbot, d'Andover, fut tué dans la bataille.

Parmi les volontaires coloniaux présents à la bataille se trouvèrent James Otis, Henry Dearborn, John Brooks, William Eustis, Daniel Shays, William Barton (en) et Israel Potter. Parmi les officiers britanniques figuraient le général Henry Clinton, le général John Burgoyne, et le lieutenant Lord Francis Rawdon-Hastings (compagnie de grenadier, 5e régiment d'infanterie).

Howe sera très vite chargé d'une nouvelle mission afin de reprendre Philadelphie tombée aux mains de colons en 1778.

Pertes en officiers britanniques

Les officiers britanniques suivants furent blessés ou tués dans la bataille de Bunker Hill. Cette liste est incomplète mais montre le taux élevé de pertes parmi les officiers britanniques.

|

|

Le monument de Bunker Hill

Le monument de Bunker Hill sur les lieux de la bataille est un obélisque de 67,3 m de haut. Il y a également une statue de Prescott dans la fameuse pose le montrant calmant ses « fermiers ». Le « Bunker Hill Day » commémorant la bataille est un jour férié légal dans le comté de Suffolk. Les institutions de l'État du Massachusetts (telle que les écoles et universités publiques) chôment également ce jour-là.

Annexes

Bibliographie

- (en) Peter Doyle, Bunker Hill, Charlottesville, Providence Foundation, , 172 p. (ISBN 978-1-887456-08-1, présentation en ligne).

- (en) John R. Elting, The Battle of Bunker's Hill, Monmouth (New Jersey), Phillip Freneau Pres, , 56 p. (ISBN 978-0-912480-11-4, OCLC 2867199, LCCN 75003540).

- (en) Howard Fast, Bunker Hill : The Prequel to The Crossing, New York, ibooks inc., , 191 p. (ISBN 978-0-7434-2384-7).

- (en) Richard Ketchum, Decisive Day : The Battle of Bunker Hill, Owl Books, (ISBN 978-0-385-41897-3 et 0-8050-6099-5).

- (en) E. D. Hirsch, Jr., Joseph F. Kett et James Trefil, The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition, Houghton Mifflin Company, (lire en ligne).

Articles connexes

- Obélisque : à propos du monument élevé à Boston en commémoration de la bataille de Bunker Hill.

Jeux vidéo

Il est possible de refaire la bataille de Bunker Hill du côté anglais dans le jeu de stratégie American Conquest[2] ainsi que du côté américain dans le jeu de stratégie Empire: Total War. La bataille de Bunker Hill fait également l'objet d'un chapitre d'Assassin's Creed III, où le héros combat du côté des insurgés et doit notamment se venger du major John Pitcairn.

Dans le jeu vidéo Fallout 4, l'une des missions du jeu qui se déroule au monument de Bunker Hill, s'intitule « la Bataille de Bunker Hill », ou le joueur participe a une guerre entre trois factions.

Liens externes

Notes et références

- Bernard Cottret, La Révolution américaine : la quête du bonheur 1763-1787, Paris, Perrin, 2003 (ISBN 2-262-01821-9), p. 173.

- « American Conquest », sur swapmygames.com (consulté le ).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Bunker Hill » (voir la liste des auteurs).