Bataille de la Dominique

L'invasion de la Dominique en 1778 est une invasion française réussie de l'île de la Dominique dans les Antilles, pendant la Guerre d'indépendance des États-Unis. Le , une flotte française, sous le commandement du marquis de Bouillé, débarque des troupes dans l'île. Le détachement britannique se rend le même jour sans tirer un coup de feu. La prise de la Dominique par la marine française a incité les Anglais à renforcer leur flotte nord-américaine. Ils ont alors saisi l'île de Sainte-Lucie en novembre, Savannah et la Géorgie en décembre.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Dominique (Antilles) |

| Issue |

Victoire française, La Dominique est occupé par le Français jusqu'au Traité de Paris (1783). |

| Changements territoriaux | La Dominique |

| William Stuart |

| 2 000 hommes 3 frégates 1 corvette quelques vaisseaux | 100 à 600 hommes (réguliers et miliciens) |

| ~ 40 |

Batailles

(1778-1783)

- 17 juin 1778

- Ouessant I (1778)

- Cap Finisterre

- Jersey I (1779) (en)

- Manche (1779)

- (Plymouth (1779) (en))

- Gibraltar (1779-1783)

- Flamborough Head (1779)

- 6 octobre 1779 (en)

- 15 juin 1780 (en)

- Cap Saint-Vincent II (1780)

- 13 août 1780 (en)

- Jersey II (1781)

- Minorque (1781) (en)

- Ouessant II (1781)

- Ouessant III (1782) (en)

- Île-de-Batz (1782) (en)

- Cap Spartel (1782)

- 12 Décembre 1782 (en)

{{Liste horizontale|

- Dominique (1778)

- Sainte-Lucie I (1778)

- Sainte-Lucie II (1778)

- Saint-Vincent (1779) (en)

- Grenade I (1779)

- Grenade II (1779)

- 12 décembre 1779 (en)

- [[Bataille de la Martinique (1779)|Martinique I] (1779)]

- Guadeloupe (1779) (en)

- Martinique II (1780)

- Bermudes (1780)

- Fort Royal (1781)

- Tobago (1781)

- Brimstone Hill (1782)

- Saint-Christophe (1782)

- Démérara et d'Essequibo (1782) (en)

- Montserrat (1782) (en)

- Les Saintes (1782)

- Canal de la Mona (1782)

- Hispaniola (1782)

- 6 décembre 1782

- 15 février 1783

- Turques-et-Caïques (1783)

}}

- Rhode Island (1778)

- Charles Town (1779) (en)

- Savannah (1779)

- Long Island I (1780) (en)

- Cap Henry (1781)

- Cap Breton (1781)

- Cap Ann (1781) (en)

- C. Yorktown (1781)

- Baie d'Hudson (1782)

- Long Island II (1782) (en)

- Baie du Delaware (1782) (en)

- Chesapeake III (1783) (en)

| Coordonnées | 15° 12′ 46″ nord, 61° 21′ 56″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

Contexte

À la suite de la bataille décisive de Saratoga en octobre 1777 et de la reddition de l'armée britannique du général John Burgoyne, la France décide de s'impliquer directement dans la guerre d'indépendance américaine en s'alliant aux rebelles américains. L'objectif des Français est entre autres de reprendre des territoires cédés aux Britanniques lors de la guerre de Sept Ans. L'un de ces territoires est l'île de la Dominique dont la position entre la Guadeloupe et la Martinique en fait une cible prioritaire pour la France. En effet, la conquête de cette île permettrait d'améliorer les communications entre les colonies françaises des Antilles et de priver les corsaires britanniques de l'utilisation des ports dominicains[1].

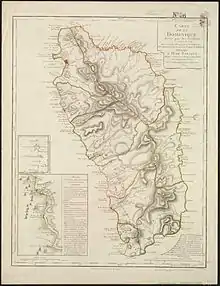

L'île de la Dominique est à cette époque sous la responsabilité du gouverneur Thomas Shirley qui est conscient de l'importance de l'île et renforce ses fortifications à partir de 1775. Toutefois, lorsque Shirley quitte ses fonctions en , le travail de restauration des fortifications n'est pas terminé. Le commandement est alors confié au Lieutenant-gouverneur William Stuart mais lorsque François Claude de Bouillé, le gouverneur des Antilles françaises apprend que la guerre a été déclarée, les défenses de la Dominique ne sont toujours pas en état[1].

Prélude

La frégate française Concorde atteint la Martinique le avec l'ordre de s'emparer de la Dominique le plus tôt possible. De Bouillé s'attelle à la mise en place d'un plan d'invasion. Il est notamment en contact avec la population de la Dominique qui est restée principalement française malgré la présence britannique. De ce fait, il bénéficie d'informations précises sur la situation des défenses de l'île et sait que la garnison de l'île comprend moins de 50 hommes aptes au combat[2]. En outre, il s'inquiète de la flotte britannique des Îles Leeward dirigée par l'amiral Samuel Barrington qui est bien plus puissante que la sienne. Cependant, Barrington qui vient de prendre son poste, a reçu l'ordre de laisser la majeure partie de la flotte à Barbade dans l'attente de futures instructions. Quant aux troupes britanniques de la Dominique, elles sont composées d'une centaine d'hommes dispersées au sein des différentes fortifications de la capitale Roseau, des collines qui la surplombent et de Cachacrou[3].

De Bouillé maintient prudemment une posture pacifique dans ses relations avec les autorités de la Dominique alors même qu'il prépare ses forces pour l'invasion. Le , lui et le lieutenant-gouverneur Stuart signent un accord interdisant aux corsaires de se livrer au pillage. Le jour suivant, de Bouillé envoie un de ses officiers à Dominique pour savoir si une frégate de la Royal Navy est toujours ancrée dans la baie du Prince Rupert (près de l'actuelle Portsmouth). Toutefois, Stuart soupçonne cet officier et l'interroge avant de le relâcher. Le , de Bouillé apprend que la frégate britannique a levé l'ancre pour se diriger vers la Barbade. Il décide immédiatement de lancer l'invasion. Plusieurs Français (selon les sources anglaises, des soldats français étaient infiltrés sur l'île de la Dominique) réussissent à pénétrer dans les positions de Cachacrou cette nuit-là et à saouler les soldats anglais avant de verser du sable dans les bouches à canons les rendant temporairement inutilisables. En réalité, il semble que de Bouillé ait infiltré sur l'île plusieurs espions qui parviennent à convaincre plusieurs membres francophones de la milice locale d'abandonner leurs positions lorsqu'ils recevront un signal particulier.

Capture française

Après le lever du Soleil le , 1 800 soldats Français et 1 000 volontaires, des régiments d'Auxerrois, de Viennois et de la Martinique, quittent l'île de la Martinique à bord des frégates Tourterelle, Diligente et Amphitrite, de la corvette Étourdie et d'une flottille de petits navires[4]. Ces chiffres sont tirés du rapport de de Bouillé, selon les sources anglaises, les forces françaises s'élèvent à 4 500 hommes[4]. L'attaque commence par la prise de la batterie de Cachacrou où les soldats anglais, assommés par l'alcool et avec des canons inutilisables sont vaincus sans résistance significative l'aube du . Après avoir sécurisé la batterie, les Français font feu avec les canons et envoient des fusées pour signaler leur présence à leurs alliés. Ces actions alertent le Lieutenant-gouverneur Stuart à Roseau et l'alarme est immédiatement donnée. Comme prévu, plusieurs membres de la milice francophone ne se rassemblent pas[4]. Seuls 100 miliciens répondent à l'appel et sont déployés au sein des fortifications de Roseau[5].

Les Français débarquent alors des troupes entre Cachacrou et Roseau avec pour objectif de s'emparer des hauteurs au-dessus de Roseau. La force principale composée de 1 400 hommes est débarquée à 3,2 kilomètres au sud de Roseau près de la Pointe-Michel[6]. Elle subit les tirs nourris des canons anglais qui occasionnent la mort de 40 soldats[7]. De Bouillé débarque une autre force de 600 hommes à Loubiere entre la pointe-Michel et Roseau. Enfin, un dernier détachement de 500 hommes est débarqué au nord de Roseau tandis que les frégates se mettent en position pour bombarder les défenses de Roseau[6]. À terre, les Français capturent rapidement le fort côtier de Loubière mais en sont chassés à trois reprises du fait des canons anglais positionnés en surplomb. Ils finissent par se replier définitivement, préférant attendre que les batteries soient neutralisées. Cela intervient assez rapidement et quand le lieutenant-gouverneur Stuart s'aperçoit que les hauteurs dominant Roseau sont aux mains des Français, il se rend compte que la situation est sans issue[6].

Stuart décide alors de négocier et de Bouillé signe les termes de la capitulation vers 15 heures. Le processus de paix est interrompu par une frégate française dont la capitaine, inconscient des pourparlers, fait feu sur le fort Young sur lequel le drapeau britannique flotte toujours. Stuart et de Bouillé se rendent alors immédiatement en direction du fort pour mettre fin aux canonnades[6]. L'accord final stipule que les Français prennent possession de Roseau. Les troupes régulières britanniques sont faits prisonniers et les miliciens obtiennent le droit de retourner chez eux. De Bouillé qui tient à rester en bons termes avec la population interdit tout pillage de la ville. À la place, il lève une taxe de 4 400 £ sur la population de l'île qu'il redistribue ensuite à ses hommes.

Conséquences

Dans sa correspondance officielle, de Bouillé affirme que les Français n'ont souffert d'aucune perte lors de l'attaque mais le Lieutenant-gouverneur Stuart rapporte que les Français ont dissimulé les pertes subies lors de l'invasion[6]. De Bouillé laisse sur l'île une garnison de 800 hommes (700 soldats français et une milice de 100 Noirs affranchis) dirigée par le marquis de Duchilleau[8].

La nouvelle de la prise de la Dominique est accueillie avec surprise par Londres. Considérant que la présence d'un seul navire de ligne aurait permis de prévenir l'invasion, l'amiral Barrington est tenu pour responsable de la perte de l'île et est critiqué pour son application trop stricte des ordres. Les autorités britanniques envoient alors des renforts à Barrington et lui donnent l'ordre de lancer une attaque contre Sainte-Lucie qui a lieu en [9]. Ces évènements sont les premiers d'une série d'actions militaires dans les Antilles aboutissant à la prise de différentes îles par l'un ou l'autre des belligérants. En 1781, Thomas Shirley est nommé gouverneur des Îles Leeward avant d'être fait prisonnier l'année suivante par de Bouillé à la suite de la prise de Saint-Christophe[10].

La Dominique reste aux mains des Français jusqu'en 1784, date à laquelle elle revient aux Britanniques en application du traité de Paris de 1783 et au grand déplaisir de de Bouillé. Toutefois, les Français ayant fourni en armes les indigènes et les métis de l'île lors de l'invasion, les Britanniques doivent faire face à des résistances de la part d'une population autrefois pacifique. La pacification de l'île dure jusqu'en 1785.

Notes et références

- Boromé 1969, p. 36

- Boromé 1969, p. 36-37

- Atwood 1971, p. 109

- Boromé 1969, p. 38

- Atwood 1971, p. 116

- Boromé 1969, p. 39

- Atwood 1971, p. 118

- Boromé 1969, p. 41

- Piers Mackesy, The War for America, 1775-1783, Lincoln, University of Nebraska, 1993, p. 230-232

- Marley 1998, p. 521

Voir aussi

Sources et bibliographie

- En français

- André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, vol. 5 : La monarchie des Lumières, 1715-1786, Point Seuil,

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, éditions Tallandier, , 573 p. (ISBN 2-84734-008-4)

- Étienne Taillemite, Histoire ignorée de la marine française, Paris, éditions Perrin, , 460 p. (ISBN 2-262-02050-7)

- Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, Paris, éditions Perrin, , 1116 p. (ISBN 2-262-01484-1)

- Georges Lacour-Gayet, La marine militaire de France sous le règne de Louis XVI, Paris, éditions Honoré Champion, (lire en ligne)

- Louis Édouard Chevalier, Histoire de la marine française pendant la guerre de l'indépendance américaine, précédée d'une étude sur la marine militaire de la France et sur ses institutions depuis le commencement du XVIIe siècle jusqu'à l'année 1877, Paris, éditions Hachette, (lire en ligne)

- Joseph-A Boromé, La Dominique pendant l'occupation française (1776-1784 : Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 23, n° 4, Revue d'histoire de l'Amérique française,

- En anglais

- (en) Alfred Thayer Mahan, The major operations of the navies in the war of American independence, Boston, Little, Brown, and company, (lire en ligne)

- (en) William Laird Clowes, The Royal Navy : a history from the earliest times to the present, vol. IV, Londres, Sampson Low, Marston & Co., (lire en ligne)

- (en) Joseph Borromé, « Dominica during French Occupation, 1778-1784 », The English Historical Review, vol. 884, , p. 36-58

- (en) Thomas Atwood, The History of Island of Dominica, Londres, Frank Class, , 285 p. (ISBN 978-0-7146-1929-3)

- (en) David F. Marley, Wars of the Americas : A Chronology of Armed Conflict in the New World, 1492 to the Present, Santa Barbara, ABC-CLIO, , 1112 p. (ISBN 978-1-59884-100-8)

- (en) Brian Tunstall, Naval warfare in the age of sail : The Evolution of Fighting Tactics 1650-1815, Londres, Conway Maritime Press, , 278 p. (ISBN 0-85177-544-6)