Anne Lombard-Jourdan

Anna Jourdan, dite Anne Lombard-Jourdan, est une historienne française née le à Chambéry et morte le à Versailles.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 100 ans) Versailles |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Conjoint | |

| Enfant |

| A travaillé pour |

|---|

Spécialiste de l’histoire de Paris et de La Plaine Saint-Denis, elle a aussi publié de nombreux livres sur le folklore et la religion gauloise.

Biographie

Entrée première à l'École nationale des chartes, Anna Mathilde Jourdan[1] soutint et publia en 1933 sa thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe sur les Halles parisiennes de 1137 à 1436. Marcel Poëte, le grand historien de Paris, qui avait remarqué la jeune lauréate de l’École des chartes et qui l’initia à l’urbanisme — discipline neuve avant guerre —, disait de sa thèse soutenue en janvier 1933 qu’elle était « l’une des plus sûres et des plus précieuses contributions à l’histoire de Paris ».

En 1934, nantie de lettres de recommandation de Lucien Febvre, elle rejoignit l’École des hautes études hispaniques de Madrid. Elle y fit la connaissance d’un jeune arabisant, Maurice Lombard, de retour d’un séjour d’études à Rome, où il avait été hôte de la Fondation Primoli. Ils se marièrent à Madrid. Maurice Lombard (1904-1965), devint un islamologue réputé, dont elle publia les œuvres posthumes. La guerre civile espagnole ayant éclaté, la jeune femme dut renoncer aux recherches d’urbanisme qu’elle s’apprêtait à entreprendre sur les villes de l’Aragon. Elle accompagna son mari à l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire. Leur complicité intellectuelle durera jusqu’après la mort, en 1965, de Maurice Lombard. Elle publiera cinq de ses œuvres posthumes. Leur fils, Denys Lombard (1938-1998), fut un grand spécialiste de l'Asie de l'Est et du Sud-Est.

En 1960, elle fut chef de travaux à la VIe Section de l’École pratique des hautes études (EPHE) et le resta jusqu'en 1975. C’est à cette époque qu’elle fait la rencontre de Jacques Le Goff, qui avait été élève de Maurice Lombard. Historienne de la capitale, elle s'intéressa alors à la périphérie parisienne, en particulier, vers Saint-Denis, en particulier, et y consacrera plusieurs volumes. C’est dans ces années qu’elle commença à s’intéresser aux mythes qui entourent la légende gauloise.

Elle eut également d'autres centres d'intérêt et publia ainsi en 2002 la relation de voyage au Timor occidental d’un Français des Lumières, Jean-Baptiste Pelon, aux Cahiers d’Archipel, courroie de transmission éditoriale d’Archipel, la revue cofondée par son fils Denys Lombard, orientaliste de renom, directeur de l’École française d’Extrême-Orient jusqu’à sa mort en 1998. Elle signera d’ailleurs plusieurs contributions à cette revue.

À l’occasion de ses 100 ans, elle revint à son sujet d'étude de sa jeunesse, les Halles parisiennes, en publiant Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969).

La plaine du Lendit

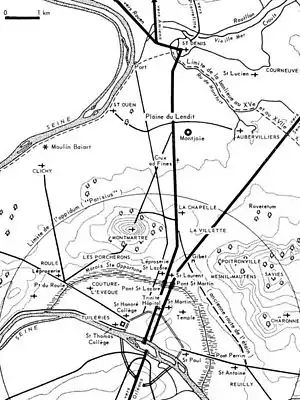

L'œuvre d'Anne Lombard-Jourdan est centrée sur l'histoire de Paris et de Saint-Denis et de la survivance supposée de traditions gauloises. Anne Lombard-Jourdan a procédé à la reconstitution de l'histoire de cette parcelle de l'Île-de-France du Néolithique, jusqu'au Moyen Âge. S'appuyant sur une érudition multiforme, puisant ses références dans les sources littéraires et narratives, dans la diplomatique, la philologie, la topographie, l'archéologie, Anne Lombard-Jourdan s'est attachée à démontrer l'importance de la plaine du Lendit pour les Gaulois sur le plan religieux et économique, importance qui se perpétua à l'époque franque. Aucun texte ni source archéologique n'étaye toutefois ces assertions. Selon Anne Lombard-Jourdan, le Lendit fut un centre religieux, politique, économique à l'époque de la Gaule indépendante et conserva à travers les siècles un rayonnement dont bénéficia et que sut exploiter l'abbaye de Saint-Denis. Les textes sur les origines du culte de saint Denis occulte l'existence d'un pôle identitaire de la Gaule païenne antérieure, qui se serait situé dans la plaine du Lendit, dans la zone comprise entre au sud, les hauteurs de Montmartre et Belleville séparées par le col de la Chapelle, et au Nord, la basse vallée du Croult.

L'intelligentsia dionysienne[Note 1] attribua ainsi la fondation du monastère à Dagobert, obtenant ou forgeant les diplômes royaux propres à assurer à Saint-Denis une totale exemption et le contrôle des foires dont celle du Lendit, ce qui permit à l'abbaye de s'attacher l'appui de la monarchie franque puis française. Elle composa les textes exaltant la figure de saint Denis[Note 2] et récupéra à son profit le prestige lié au site du Lendit.

Pour Anne Lombard-Jourdan, transparaît derrière cette récupération une tradition païenne de première importance qui s'attachait depuis l'époque celte à un tumulus situé au cœur de la plaine du Lendit, baptisé mund-gawi par les Francs (« celui qui protège le pays »), d'où le terme de Montjoie. Ce lieu aurait été véritablement un lieu de rassemblement économique et religieux des Gaulois, une étape sur la route de l'étain entre Cornouailles et Méditerranée et centre druidique, sanctuaire des Gaules. Dans le but d’exorciser ce lieu de culte païen, Saint-Denis devint l’équivalent et le substitut du “Protège-pays”. Son nom rejoignit celui de “Munjoie” dans l’appel des guerriers en détresse.

Antiquité

- D’après la Gloriosæ, la première Vie de saint Denis, datant l'an 500, il existe un lieu trois fois saint au Lendit ; il est en effet question dans l’hagiographie d'un « vénérable lieu triple » où se déroula le martyre des trois saints : Denis, Rustique, Éleuthère. La version la plus proche de l’originale est conservée dans un manuscrit du Xe siècle ; les variantes ultérieures révèlent le désarroi des copies : si l’endroit est déjà un « vénérable lieu triple », c’est qu’il est un sanctuaire ancestral dédié à trois divinités gauloises[4].

- Anne Lombard-Jourdan rapproche cette mention d'un lieu trine à celle de la trinité de dieux gaulois rapportée par Lucain dans la Pharsale[5], les peuples de la Celtique étaient les gardiens du sanctuaire d’une triade de grands dieux, où s’accomplissaient de sanglants sacrifices ; il donne le nom des trois divinités majeures : Teutatès, le dieu de la tribu, Ésus assimilé tantôt à Mars ou à Mercure par les scoliastes, Taranis, Dieu du tonnerre et du soleil.

- Anne Lombard-Jourdan rappelle également que selon Jules César, les Gaulois se réunissaient lors de grandes assemblées druidiques en un lieu identifié avec le centre ou ombilic de la Gaule, aux frontières du pays des Carnutes[6] ; les Gaules Celtique et Belgique étant séparées par la Seine et la Marne, un tel centre des Gaules devrait logiquement se situer selon elle à la confluence de ces deux cours d'eau.

Moyen Âge

Anne Lombard-Jourdan s'est appuyée sur des textes médiévaux pour tenter de démontrer que le souvenir de la dimension sacrée du Landy dans l'Antiquité subsistait au Moyen Âge.

- Anne Lombard-Jourdan a publié un texte inédit de Raoul de Presles, qui identifie le centre des Gaules avec le nord de Paris et à un Mons Jovis[7]. Raoul de Presles, qui disposait d’une bibliothèque très importante avait à disposition des textes qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous ; des vestiges architecturaux disparus depuis étaient encore visibles de son temps dans la banlieue parisienne et il y fait allusion. Le goût pour l’archéologie existait au Moyen Âge[8]. Par ailleurs, dans son Compendium morale de re publica, il affirme que trois dieux étaient adorés sur trois hauteurs au nord de Paris : Jupiter à Montjavoult, Mercure à Montmartre, Apollon à Courdimanche. En haut de Montmartre, un feu était allumé au début des cérémonies qui réunissaient les druides et le peuple. C’est le Mons jovis qui était le plus respecté et le plus réputé et selon Raoul de Presles c’est de cet endroit que Jules César parle quand il évoque la réunion annuelle des Gaulois aux confins du pays des Carnutes[Note 3] - [9]. Raoul de Presles évoque l’existence d’un oracle à Apollon sur le site de Saint-Denis du nom de Tricine dans sa Musa dédiée à Charles V en 1365 ou 1366. Du IXe au XIIIe siècle, les textes font mention d’un lieu-dit Tricina[Note 4]. Dans un songe qu'il raconte, Denis l’Aréopagite conseille à Raoul de regagner Tricine et de consulter les « dieux de ses pères », ses « dieux pénates », ses « dieux Lares », ses « propres dieux » ; Raoul se rend à Tricine et y retrouve saint Denis et ses deux compagnons, montrant qu'il avait compris que ces derniers servaient d’écrans aux dieux gaulois qui régnaient autrefois en Gaule. D’après la Musa, un oracle dit Tricina permettait de consulter l'Apollon gaulois ou Belenos au nord de Paris. Les Parisis choisirent de faire figurer sur leurs premiers statères d’or l’Apollon classique, mais la joue timbrée d’une croix décussée, symbole gaulois du soleil[10]. Tricine est un distributif latin signifiant « chaque fois trente[11] ». Il peut indiquer que l’oracle évoqué par Raoul de Presles ne fonctionnait que tous les trente ans, selon les préconisations des druides, ces derniers comptant en siècles trentenaires. Pour Anne Lombard-Jourdan, cet endroit fut l'équivalent en Gaule pour la collectivité des peuples celtique, que Delphes était en Grèce pour la collectivité hellénique et Tara pour les peuples de l’Irlande[12].

- Le souvenir du rôle de borne frontière et de point de rencontre joué par le monticule est signalé au XIIe siècle quand Honoré d'Autun fait de la Montjoie l’équivalent des extremi fines Galliae de César dans De imagine Mundi : la Belgique du Mons Jovis (Montjoie) et s'étend jusqu’à la Manche[13] - [14].

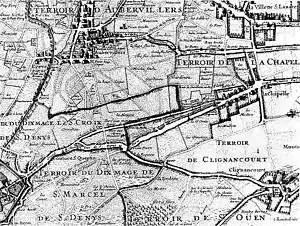

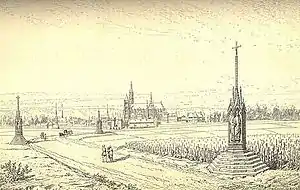

- Suger rappelle la présence près de la Montjoie et du Perron, coupant la route de l’Estrée entre Paris et Saint-Denis de deux colonnes de marbre qu'il compare à celles d’Hercule à Gadès[15] - [Note 5]. Le principal jalon sur la route était une croix de pierre dite Crux ad Fines (croix aux limites) qui figure sur tous les plans de la Plaine Saint-Denis jusqu’à la Révolution ; limite des droits respectifs du roi et de l’abbaye, les cortèges royaux faisaient une pause en cet endroit et les rencontres avec les rois étrangers y avaient lieu[Note 6] - [16].

Renaissance

Anne Lombard-Jourdan signale sur différents documents datant du XVIe siècle la présence de vestiges archéologiques au Lendit.

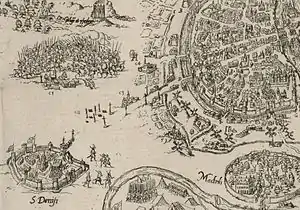

- Sur le plan de Paris et de ses environs de Mathis Zundten (1565), entre Paris et Saint-Denis, à l’endroit exact occupé par la Montjoie et sous le nom « Le Landi », on peut voir à côté de deux croix, des colonnes et des blocs de pierre, vestiges de ruines antiques[Note 7].

- Quatre alexandrins tissés sur une tapisserie laissent entendre qu'au XVIe siècle, une fonction religieuse druidique était assignée au Lendit ; la tapisserie La bataille de Saint-Denis (1567) datant d'entre 1570 et 1589 évoque les « Champs Druydes » et regrettent qu'en ce lieu les Français tuent d'autres Français[17].

- Un tableau présent au musée Carnavalet d'un peintre anonyme de la fin du XVIe siècle représente sainte Geneviève sur la route reliant Paris à Saint-Denis, assise à l’intérieur d’un cercle de pierres dressées, attestant de la présence d'un véritable cromlech au Lendit et montrant ce qui pourrait être le Perron.

Événements intervenus à l'époque romaine

La construction du Pilier des Nautes

Selon l'historienne Anne Lombard-Jourdan, les Nautes, en édifiant le pilier, voulurent montrer aux peuples de la Gaule la voie de la coopération, qu'il était désormais raisonnable de suivre. En dédiant le pilier à Jupiter, ils montraient qu'ils agréaient à la religion des Romains tout en affirmant leur fidélité aux cultes indigènes par la mention de dieux gaulois[18]. La construction du pilier est contemporaine de l'interdiction des assemblées de druides. En donnant une figure humaine aux dieux gaulois, les Nautes contribuaient à ruiner la position d'intermédiaires des druides entre les dieux et les hommes[19]. Pour Anne Lombard-Jourdan, le pilier aurait été situé au Lendit à proximité où se seraient réunis selon elle les druides des Gaules[20]. D'après les plans les plus anciens, dont celui de Charles Inselin (1708), il aurait existé un lieu-dit "le Pilier" et un tel nom attribué à une prairie à proximité du lieu de réunion des druides ne peut qu'attester selon Anne Lombard-Jourdan de la présence d'un pilier dédié aux dieux. Pour Anne Lombard-Jourdan, l’auteur de la première vie de saint Denis fait allusion au pilier et à l’inscription qui mentionnait que le monument avait été édifié par les Nautes car celui-ci remarque que « les idoles ont été détruites par ceux-là mêmes qui les avaient élevé à leurs frais[21] ». En 658, le concile de Nantes recommanda de renverser les pierres, objets de la vénération des païens et de les cacher pour que les adorateurs ne puissent les retrouver. Le pilier aurait été transféré plus tard dans l'île de la Cité pour être dissimulé sous l'autel de la future cathédrale Notre-Dame. Le dieu Cernunnos apparaît en bonne place sur le pilier des Nautes. Or, selon Anne Lombard-Jourdan, le dieu père des Gaulois auquel Jules César donne le nom d'un dieu romain, Dis Pater, nom archaïque de Pluton, pourrait être Cernunnos. Dis Pater est en effet le dieu du monde souterrain et des richesses comme pourrait l'être Cernunnos. Cernunnos est le seul dieu à porter systématiquement des attributs caractéristiques des peuples des Gaules comme les braies et le torque, ce qui plaide pour en faire un dieu national, père des Gaulois[22].

La venue des empereurs au Lendit

Les empereurs Constantin et l'empereur Julien sont venus à Lutèce ; ils auraient profité de leur séjour chez les Parisis pour honorer le sanctuaire gaulois du Lendit selon Anne Lombard-Jourdan.

- En juin 310, pour les fêtes du Solstice, Constantin serait venu dans le « plus beau temple du monde » aux dire des panégyristes gaulois, sans doute le gaulois Eumène, qu'Anne Lombard Jourdan identifie au Lendit, afin d'y recevoir l'Oracle d'Apollon ; on lui aurait offert trois couronnes de laurier portant le symbole solaire de la croix décussée, évoquant le chiffre X, soit un présage de trente années de vie[23] ; Anne Lombard-Jourdan rapproche cette mention d'un tricennum omen annorum avec l'oracle Tricine mentionné par Raoul de Presles et avec le lieu-dit du même nom proche du champ Belin, lieu associé à Belenos, l'Apollon gaulois[24] - [25].

- Julien se serait également rendu au Lendit pour y convoquer deux fois ses partisans en 360. Lorsque les troupes l’eurent proclamé Auguste le 1er mai 360, Julien convoqua le lendemain ses partisans dans une plaine et monta sur une tribune, qu'Anne Lombard-Jouran assimile respectivement au Lendit et à son perron ; il rappela sa victoire de Strasbourg qui avait apporté aux Gaules une liberté durable ; quelques moins plus tard c’est encore dans cette plaine proche de Lutèce que, après avoir demandé à Constance II la confirmation de son titre d’Auguste, il se rendit pour lire la réponse négative apportée par Léonas ; il y fut acclamé par les soldats mais aussi la population sur la tribune traditionnelle, qui se trouvait au champ du Lendit, c’est-à-dire sur le tertre et du Perron autour desquels les Celtes avaient coutume de se grouper pour prendre des décisions importantes ; à Lutèce, il avait d'ailleurs accepté le torque, bijou national gaulois par excellence, que lui tendait un soldat en guise de diadème et s’était laissé élever sur le bouclier d’un fantassin ; ces événements montrent une volonté de nouer un lien particulier avec les Gaulois dont témoigne Ammien Marcellin pour qui « la patrie gauloise était à nouveau libre grâce à Julien » mais « avait toujours besoin de lui[26] » ; pour Anne Lombard-Jourdan, cela explique ce séjour à Lutèce à proximité du site religieux national gaulois du Lendit[27].

Le martyre de saint Denis

Les Vies du saint assurent dès la fin du Ve siècle qu’arrivé en Gaule, il se hâta vers l’endroit « où il apprit que le fanatisme païen sévissait avec le plus de force[28] ». Denis se porta vers l’endroit où sa prédication est la plus nécessaire, comme le faisaient généralement les convertisseurs. C’est au sommet de cette tombe d’un ancêtre divisé, devenue sanctuaire vénéré, que l’évangélisation aurait commencé[29]. Cette localisation est susceptible d’éclairer les antécédents du christianisme à Paris. Saint Denis et ses compagnons auraient prêché en ce sanctuaire païen et auraient donc été martyrisés à proximité (pas nécessairement à Montmartre, dont le nom dériverait de Mercurius). En effet, la tradition parisienne situait bien le martyre de son premier évêque à « Catulliacus », le situait aussi à « Montmartre », mais « au pied du mont », non au sommet de la butte ; cette localisation sur un « petit monticule » rappelle le monticule de la Montjoie[Note 8].

Les responsables de la christianisation transférèrent ses reliques d'abord dans une première basilique, au Pas-de-la-Chapelle (église Saint-Denys de la Chapelle). C'est en 627, sous Clotaire II, que s'opéra un second et définitif transfert, dans une ancienne chapelle dédiée à saint Pierre dont l'actuelle basilique de Saint-Denis est l'héritière. Il faut distinguer trois lieux : celui du martyr, au Lendit ; la première sépulture sur laquelle sainte Geneviève éleva une basilique au Ve siècle à Parisius ; la seconde à Catolacus à l’emplacement qu’il aurait désigné et où son corps reposa après une translation de relique vers 627. Ces trois endroits sont situés sur le chemin qui du sud au nord unissait Paris à Saint-Denis et qu’au Moyen Âge on appela l'Estrée[30]. Le thème de la céphalophorie aurait été consigné au début du IXe siècle pour justifier la translation de la sépulture du saint[31]. Les moines de Saint-Denis parvinrent à abolir le sanctuaire central du paganisme gaulois en sauvegardant sa force unificatrice et une partie de ses attributions[31].

La foire du Lendit

Le mot Indicere avait leur sens de convoquer ou édicter : au XVIe siècle, on trouve les expressions indire une assemblée, une guerre, une peine, un jeûne, une foire[32]. On prit l’habitude d’appeler Indictum l’assemblée tenue en un temps et un lieu déterminés pour y traiter les affaires religieuses, judiciaires, militaires et commerciales. Selon Anne Lombard-Jourdan, les assemblées gauloises mentionnées par Jules César continuèrent à se réunir sous la domination romaine au Nord de Lutèce dans la plaine Saint-Denis. Le nom Endit puis par agglutination de l’article Lendit fut donné au Champ ou à la plaine situé entre le pas de la chapelle et Saint-Denis. Les lieux portant ce nom sont groupés au nord de la Loire ; pour Anne Lombard-Jourdan, certains bois du Landy ou champ du Landy correspondent en pleine campagne ou dans la forêt à de très anciens lieux d’assemblée ; ce sont de vieux rendez-vous gaulois à la fois religieux et marchands remontant parfois à des emplacements marqués dès avant la conquête romaine. Le nom serait resté attaché au site des foires qui furent également dénommées d'après ce mot

La foire du Lendit (ou foire du Landit) est attestée sous ce nom au XIe siècle. Elle ouvrait pour deux semaines tous les 11 juin, jour de la Saint Barnabé, jusqu'au 24 juin, jour de la Saint-Jean, à La Plaine Saint-Denis, entre Paris et Saint-Denis. D'après un diplôme de fondation daté de 629, elle est réputée avoir été créée au VIIe siècle par Dagobert Ier, mais selon Anne Lombard-Jourdan, il est vraisemblable que, située sur une route romaine, la Via Agrippa qui allait vers la Mer du Nord, elle plonge ses racines dans l'Antiquité gauloise[33]. Lorsque à partir du XIe siècle, des seigneurs établissent des foires, ils ne font souvent qu’en reconnaître officiellement l’existence. La captation par l’abbaye de Saint-Denis des foires d’octobre et de juin dans la Plaine du Lendit est pour Anne Lombard-Jourdan un exemple de la façon dont les choses se passèrent ailleurs. Ainsi le champ du Lendit, lieu de convocation de l’assemblée gauloise, transmit son nom à la foire.

La Montjoie du Lendit

Les Gaulois vénéraient leurs ancêtres et si celui-ci était roi ou héros, il devenait un demi-dieu et ses descendants lui rendaient un culte. Pour que ses pouvoirs agissent mieux, il était utile de posséder sa tombe qui était vénérée, et où les Celtes passaient la nuit pour recueillir ses oracles. Le tumulus devenait un centre cultuel et spirituel pour la parenté, lieu de réunion pour toute la peuplade. Dans ce contexte, la Montjoie put être à la fois un tertre funéraire et un moyen de garantir la protection du pays, la tombe habitant le corps d'un ancêtre qui défendrait son peuple. Ils associèrent l’adoration d’un Dieu à la vénération d’un très ancien tumulus, et c’est ce qui dut avoir lieu au Lendit selon Anne Lombad-Jourdan. Cet ancêtre divinisé n'est pas connu mais on peut noter qu'il est possible que ce dieu ait été assimilé à Jupiter car le lieu fut appelé Mons Jovis, le mont de Jupiter[34]. Cependant, Anne Lombard-Jourdan associe une autre étymologie à Montjoie qui procéderait des éléments germaniques « mund » et « gawi », soit « protection » et « territoire » et renverrait à un « protecteur du territoire » ; à l’arrivée des francs, l’ancêtre divinisé auquel une crainte respectueuse empêcher de donner un nom, fut désigné en leur langue par « mundgawi », puis le qualificatif appliqué au héros s’étendit au tertre funéraire qui abritait son corps[35].

La figure tutélaire du "protège-pays" aurait été invoqué lors des combats par les Francs et serait devenu le cri de guerre des rois de France. Selon Camille Jullian, aux quatorze endroits où il apparaît dans la Chanson de Roland, le cri d’armes des Francs apparaît comme le cri héroïque adressé à l’ancêtre et il est probable que ce mot était un nom ou l’un des noms d'un dieu et que cette manière simultanée et énergique de l’appeler était comme une consécration de sa présence au milieu de son peuple, de sa communion profonde avec lui. L’adjonction du nom saint Denis permit de lui donner un sens chrétien en 1160[Note 9]. Les étymologies faisait référence à un lieu-dit ou à « mont de la joie » rendent son usage difficilement compréhensible dans le contexte de combats furieux et de situations désespérées.

Le Perron du Lendit

Sous le nom de perron, des roches, accompagnant souvent des monticules, ont laissé de nombreuses traces dans la toponymie et dans les traditions folkloriques des pays d'Europe. Ce sont de grosses pierres brutes ou grossièrement taillées sur lesquelles on pouvait se tenir debout ou assis. Elles servaient de lieux d'où l'on pouvait faire des proclamations, annoncer des sentences ; dans les traditions gauloises et irlandaises, la pierre de souveraineté fait les chefs et les rois. À proximité de la Montjoie, existait un Perron qui dut avoir ces fonctions chez les Parisis. Ce genre de tumulus avec pierre plate date de l'âge de bronze, soit entre 1200 et 800 av. J.-C. La chanson de geste Fierabras mentionne plusieurs fois le Perron du Lendit. C’était une faible bosse dans la plaine. D’autres lieux-dits Tombes, Tombelles, Tombettes, Mottes, Moettelles environnaient la montjoie permettant de supposer que d’autres funéraires entouraient le tumulus central.

La Montjoie et son Perron servirent de tribune et de chaire à prêcher : tous les ans, l’évêque de Paris venait bénir en juin la foire du Lendit. Ce sont la Montjoie et le Perron qu’il faut reconnaître sous les termes voilés qu’emploie le Pontifical de l’Église de Paris à propos du cérémonial : le lieu le plus éminent où l’évêque s’installait avec la procession, ce qui nécessitait une plateforme assez vaste, était la Montjoie, tandis que le lieu le plus haut, sorte d’estrade où il se plaçait pour le sermon, était le Perron[36]. On trouve une dernière mention du Perron dans une « Liste du prix des loges à la foire du Lendit » rédigé sous l’abbatiat de Philippe de Villette en 1411. Un lieu-dit au cadastre, une rue, une impasse témoignent de son souvenir[37].

Publications

- La Courneuve, histoire d'une localité de la région parisienne des origines à 1900, Paris, éd. du centre national de la recherche scientifique, 1980.

- Aux origines de Paris : la genèse de la rive droite jusqu’en 1223, Paris, CNRS, 1985.

- Anne Lombard-Jourdan, Montjoie et Saint-Denis ! : Le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, Paris, Presses du CNRS, , 392 p. (ISBN 978-2-87682-029-6, BNF 35041384)

- Fleur de lis et oriflamme : signes célestes du royaume de France (préf. Jacques Le Goff), Paris, Presses du CNRS, , 319 p. (ISBN 2-87682-058-7, présentation en ligne). Réédition : Fleur de lis et oriflamme : signes célestes du royaume de France (préf. Jacques Le Goff), Paris, CNRS Éditions, , 319 p. (ISBN 2-271-06059-1).

- « Leucothéa et sainte Geneviève, protectrices de Paris : mythe et hagiographie », in Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, 42, 1991, p. 7-59.

- La plaine Saint-Denis : deux mille ans d'histoire, 1995.

- Paysages de Saint-Denis, éd PSD, 1996, préface de Patrick Braouezec et Jean Rollin.

- Aux origines de Carnaval : un Dieu gaulois ancêtre des rois de France, éd. Odile Jacob, 2005.

- Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969), Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 2009, 245 p., préface de Bernard Barbiche.

- La Confrérie parisienne des pèlerins de Saint Michel du Mont, avec un tableau inédit du XVIIe siècle, Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, t. 113-114. 1986-1987.

Notes et références

Notes

- Sous Hilduin et Hincmar d'abord, dans la troisième décennie du IXe siècle, puis sous les abbés Adam et Suger, dans la première moitié du XIIe siècle, enfin sous l'abbatiat d'Eudes Clément (1229-1245).

- Notamment en fusionnant trois personnages distincts : le premier évêque de Paris (martyr et céphalophore), le disciple de saint Paul et le pseudo-Aréopagite, philosophe néoplatonicien de la hiérarchie du monde.

- Selon Anne Lombard-Jourdan, ces trois sites étaient trop éloignés pour qu’elles aient servi à une seule et même assemblée aussi importante. Anne Lombard-Jourdan localise le culte d'Apollon (Belenos) à La Courneuve pour plusieurs raisons : la Courneuve appartenait à l’abbaye de Saint-Denis ; elle était située à proximité de la « vieille mer » des abords du Croult alors le plateau d'Hautie entourant Courdimanche et qualifié de mer par Raoul était un bois ; un territoire dit champ Belin existait d'ailleurs au Moyen Âge, témoignage d’un culte à Belenos ; il fit place à un clôt Jean-Baptiste dont la fête a joué un rôle dans la christianisation des cultes solaires et des rites des solstices d’été est bien connu ; le saint dont le vocable fut donné à la Courneuve fut saint Lucien, compagnon de saint Denis, également connu, d'après l’auteur de sa vie, Eudes, évêque de Beauvais, au IXe siècle, pour la lumière qui émanait de lui ; on chercha à substituer dans l’esprit des fidèles l’image de martyrs lumineux à celle d’un dieu solaire et rayonnant. Comme le dieu de la lumière, Belenos, saint Denis guérissait les affections de la vue.

- Tricine apparaît dans un acte authentique du 22 janvier 832. Un acte du roi Eudes en 894 donne aux moines de Saint-Denis un moulin près du monastère sur le CrouLt et sur le pont de Tricine. Au début du IXe siècle, Tricine est une appellation courante appliquée au pont. Une fontaine, renommé plus tard Saint Rémi porta aussi le nom de Tricine, à proximité d'une chapelle nommée également saint Rémi.

- Elles étaient en place au XVIIe siècle et furent replacées sur la nouvelle route tracée par les ingénieurs de Louis XV en 1724.

- Par exemple, la rencontre entre le roi de France Charles V et l'empereur Charles IV eut lieu entre Saint-Denis et le village de la Chapelle, près de la Montjoie et de la Croix penchée ou aux fins, lieu traditionnel des réceptions solennelles.

- À l’époque carolingienne puis capétienne, les textes mentionnent dans la Plaine des monuments et des pans de muraille : le Pilier, la Grande muraille, la Romaine ; au XIIIe siècle, des restes d’édifices antiques, comme des colonnes de marbre, servent au bornage des propriétés ou de la voirie : les nécessités de la culture, forcèrent au nettoyage des champs par extractions des pierres, les moines de saint Denis poussant en outre dans le sens de l’abolition de tout souvenir païen.

- La Montjoie apparaît sur le plan du terroir de Saint-Denis-en-France, gravé en 1708 par Charles Inselin ; le nom de Monjoie a été attribué par la suite aux sept croix élevées au bord de la route de Paris à Saint-Denis sous le règne de Philippe III (1270 à 1285). Elles furent ainsi désignées postérieurement à l'attribution au lieu-dit Montjoie de ce nom et par assimilation. Elles marquaient le long de la route de Notre-Dame de Paris à la Basilique de Saint-Denis les endroits où le roi, portant le corps de son père saint Louis, le 12 mai 1271, arrêta le convoi. Par la suite, tous les cortèges funèbres royaux s'arrêtent traditionnellement aux montjoies.

- Cette étymologie a été critiquée par Hervé Pinoteau dans son ouvrage La symbolique royale française, Ve-XVIIIe siècles, paru chez P.S.R. éditions en 2004.

Références

- « Chronique de l'École des chartes et des archivistes paléographes », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 93, no 1, , p. 412-416 (lire en ligne, consulté le ), p. 413 (« Anna Jourdan ») et p. 414 (« Jourdan (Anna-Mathilde) »).

- Bernard Barbiche, « Anne Lombard-Jourdan (1909-2010) », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 168, no 2, , p. 615-617 (JSTOR 43015310).

- Martine François et Bruno Delmas, « Jourdan, ép. Maurice Lombard, Anne (Anna Mathilde) », sur cths.fr, Comité des travaux historiques et scientifiques, (consulté le ).

- Lombard-Jourdan 1989, p. 67.

- Lucain, La Pharsale, I, 444-446.

- Jules César, La Guerre des Gaules, VI, 13, 10.

- Raoul de Presles, Musa, B.N. lat. 3233, fol. 16 d. Annexe II, p. 337.

- J. Adhémar, Influences antiques dans l’art du Moyen Âge français. Recherches sur les sources et les thèmes d’inspiration, The Warburg Institute, 1939 ; réimp. 1938.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 73.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 82.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 81.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 95.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 89.

- Honoré d'Autun, De imagine mundi, I, 29, éd. P.L., t. 172, col. 89.

- Suger, Vita Ludovico grossi, 27, éd. Lecoy de la Marche, p. 120.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 88-89.

- Anne Lombard-Jourdan, « La bataille de Saint-Denis (10 novembre 1567). Tradition, propagande et iconographie », Paris et Île-de-France, t. 29, 1978, p. 30-31, planche III.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 107.

- Lombard-Jourdan, op. cit., p. 108.

- Lombard-Jourdan, op. cit., p. 105.

- Gloriosæ, 20 ; Hilduin, Post beat. et salutiferam, 22.

- Anne Lombard-Jourdan, Alexis Charniguet, Cernunnos, dieu Cerf des Gaulois, éd. Larousse, 2009.

- Pan. lat., VII, 21, 3-4, t. II, p. 72.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 132.

- On trouve la croix décussée un peu partout en Gaule ; il ornera encore le pommeau de Joyeuse à l’époque carolingienne.

- Ammien Marcellin, Hist., XX, 4 et 5.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 136.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 13.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 14.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 18.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 15.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 48.

- Les foires de l'abbaye de Saint-Denis ; revue des données et révision des opinions admises, Anne Lombard-Jourdan, 1987.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 64.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 53-63.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 51.

- Lombard-Jourdan 1989, p. 53.

Annexes

Bibliographie

- Daniel Bermond, « Anne Jourdan, la dame des Halles », L'Histoire, no 343, , p. 24-25 (ISSN 0182-2411, lire en ligne).

- Bernard Barbiche, « Anne Lombard-Jourdan (1909-2010) », Bibliothèque de l'École des chartes, Genève / Paris, Droz, t. 168, livraison 2, , p. 615-617 (ISSN 0373-6237, e-ISSN 1953-8138, lire en ligne).