Foire du Lendit

La foire du Lendit (ou foire du Landy), ouvrait pour deux semaines tous les 11 juin, jour de la Saint Barnabé, jusqu'au 24 juin, jour de la Saint-Jean, à la plaine Saint-Denis, entre Paris et Saint-Denis. C'était du IXe au XVIe siècle une des foires les plus importantes de France et la plus importante de l'Île-de-France. Elle attirait un millier de marchands venant de toute l'Europe et de Byzance. On y vendait notamment le parchemin utilisé par l'université de Paris et ses étudiants.

| Foire du Lendit | ||||

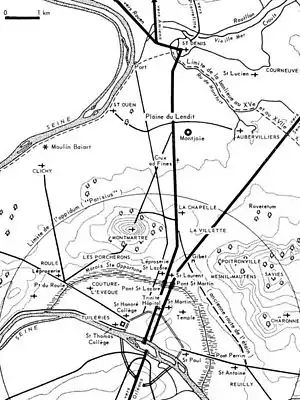

La plaine du Lendit, entre Paris et Saint-Denis. | ||||

| Pays | ||||

|---|---|---|---|---|

| Emplacement | Rue du Landy (Seine-Saint-Denis) | |||

| Coordonnées | 48° 54′ 56″ nord, 2° 21′ 28″ est | |||

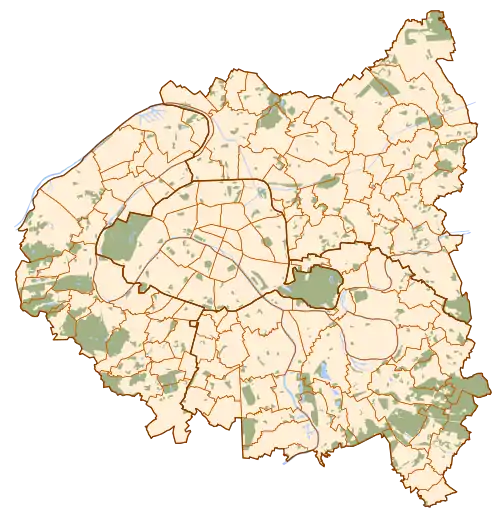

| Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : Paris et de la petite couronne

Géolocalisation sur la carte : Seine-Saint-Denis

| ||||

| Type | Foire | |||

La foire a donné son nom à la rue du Landy, principale voie est-ouest de la La Plaine Saint-Denis, reliant la Seine à Saint-Ouen à Aubervilliers en passant par Saint-Denis.

Origine du nom

Le nom Endit, puis par agglutination de l’article Lendit fut donné au champ ou à la plaine situé entre le pas de La Chapelle et Saint-Denis. Selon Anne Lombard-Jourdan, les assemblées gauloises mentionnées par Jules César continuèrent à se réunir sous la domination romaine ; elles se réunissaient au nord de Lutèce dans la plaine Saint-Denis. On prit l’habitude de l’assemblée tenue en un temps et un lieu déterminés pour y traiter les affaires religieuses, judiciaires, militaires et commerciales. Le mot indicere et ses dérivés romans restèrent bien vivants à travers le Moyen Âge et conservèrent leur sens de convoquer ou édicter : au XVIe siècle, on trouve les expressions indire une assemblée, une guerre, une peine, un jeûne, une foire[1]. Les lieux portant ce nom sont groupés au nord de la Loire ; pour Anne Lombard-Jourdan, certains bois du Landy ou champ du Landy correspondent en pleine campagne ou dans la forêt à de très anciens lieux d’assemblée ; ce sont de vieux rendez-vous gaulois à la fois religieux et marchands remontant parfois à des emplacements marqués dès avant la conquête romaine. Le nom serait resté attaché au site des foires qui furent également dénommées d'après ce mot.

Historique

La foire du Lendit (ou du Landit) est attestée sous ce nom au XIe siècle. Elle semble succéder à la « foire de la Saint-Denis » [2] qui d'après un diplôme de fondation daté de 629, est réputée avoir été créée au VIIe siècle par Dagobert Ier. Il est d'ailleurs vraisemblable que, située sur une route romaine, la Via Agrippa qui allait vers la Mer du Nord et constituait la route de l'étain, elle plonge ses racines dans l'antiquité gauloise[3].

Des chroniques du XIXe siècle attribuent à Charlemagne une foire établie à Aix-la-Chapelle qui fut transférée dans la suite par Charles le Chauve à Saint-Denis[4].

- En 710, Childebert IV ordonne que l'abbaye reçoive tous les droits perçus sur les marchands qui viennent à la foire, à Saint-Denis, à Paris ou dans les environs[5].

- En 1215, Philippe Auguste réglementa son installation. Pendant la durée de la foire, les marchands devaient cesser de vendre aux Halles de Paris.

- En 1274, aurait eu lieu le Miracle du Lendit[6].

- En 1319, la foire fut incendiée et reconstruite.

- En 1411, apparaît la dernière mention du Perron dans une « Liste du prix des loges à la foire du Lendit » rédigé sous l’abbatiat de Philippe de Villette. Le Perron était une pierre proéminente sur laquelle on pouvait se tenir debout ou assis, situé à proximité de la Montjoie, tumulus situé sur le chemin de l'Estrée. La Montjoie et son Perron servirent de tribune et de chaire à prêcher pendant les foires : tous les ans, l’évêque de Paris venait bénir en juin la foire du Lendit. Ce sont la Montjoie et le Perron qu’il faut reconnaître sous les termes voilés qu’emploie le Pontifical de l’Église de Paris à propos du cérémonial de la bénédiction des foires : le lieu le plus éminent où l’évêque s’installait avec la procession, ce qui nécessitait une plateforme assez vaste, était la Montjoie, tandis que le lieu le plus haut, sorte d’estrade où se plaçait pour le sermon était le Perron[7]. Un lieu-dit au cadastre, une rue, une impasse témoignent de l’intensité du souvenir du Perron[8].

- La foire retrouve son importance sous le règne de Louis XI qui renouvelle l'exemption d'impôts des marchands de chevaux, de juments et d'ânes, ânesses et mulets[9].

- En 1556, en raison des intempéries, mais surtout des troubles des guerres de religion, la foire fut déplacée par un arrêt de Henri II à l'intérieur des murs de Saint-Denis, à l'emplacement de l'actuelle place Jean-Jaurès, où de nouvelles loges en bois furent construites pour l'accueillir.

- En 1793, la foire disparut et les loges en bois, devenues vétustes, furent démolies en 1840. L'emplacement sert toujours de marché à la ville de Saint-Denis[10].

- Vers 1880, le Dr Philippe Tissié, président de la Ligue girondine de l'éducation physique, reprend le mot lendit pour l'appliquer à des joutes scolaires où se mesurent les équipes des lycées et collèges de l'académie de Bordeaux[11].

Notes, sources et références

- Anne Lombard-Jourdan, "Montjoie et Saint-Denis !" : le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, Paris, Presses du CNRS, , 392 p. (ISBN 2-87682-029-3), p. 48.

- Ville de Saint-Denis, 1959

- Les foires de l'abbaye de Saint-Denis ; revue des données et révision des opinions admises, Anne Lombard-Jourdan, 1987

- Antoine G. de Becdelièvre-Hamal. Biographie Liégeoise, ou précis historique et chronologique de toutes les personnes qui se sont rendues célèbres par leur talents, leurs vertus ou leurs actions, dans l'ancien diocèse et pays de Liège, les duchés de Limbourg et de Bouillon, le pays de: depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours : bibliographie liégeoise, Volume 1. Jeunehomme, 1836. Consulter en ligne

- « Acte no 4481 », sur Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique : Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma)

- La naissance d'une légende parisienne : le miracle du Lendit

- Anne Lombard-Jourdan, "Montjoie et Saint-Denis !" : le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, Paris, Presses du CNRS, , 392 p. (ISBN 2-87682-029-3), p. 51.

- Anne Lombard-Jourdan, "Montjoie et Saint-Denis !" : le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, Paris, Presses du CNRS, , 392 p. (ISBN 2-87682-029-3), p. 53.

- Béatrice de Andia, Le cheval à Paris, Paris, Action artistique de la ville de Paris, , 215 p. (ISBN 2-913246-56-7), Le cheval dans la cité et dans la vie

- Pierre Douzenel, Saint-Denis au coin des rues, éditions PSD, Saint-Denis 1999 (ISBN 2-911187-25-3).

- Philippe Brenot, « Les lendits USEP, ces fêtes de la jeunesse sportives », sur memoires.laligue.org (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Mathieu Arnoux et Jacques Bottin, Les formes de l’intégration spatiale : Autour de Rouen et Paris : modalités d’intégration d’un espace drapier (XIIIe-XVIe siècles) in Revue d'histoire moderne et contemporaine 2001-2/3 [PDF]

- Anne Lombard-Jourdan, Montjoie et Saint Denis, le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint Denis, Paris, Presses du CNRS, 1989, relié, 392 p. (ISBN 2-87682-029-3)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel de la mairie de Saint-Denis

- Saint-Denis, une ville au Moyen Âge : la foire du Lendit

- La foire du Lendit sur le site de l'Atlas du Patrimoine de Seine-Saint-Denis

- Georges Makowski, La Foire du Lendit, supermarché du Moyen Âge, article paru dans la revue Seine-Saint-Denis - Le Magazine de

- Élisabeth Féghali, Foire de Lendit, la plus célèbre foire parisienne sur le site Citadelle, un autre regard sur le Moyen Âge.