Agriculture en Éthiopie

L'agriculture en Éthiopie est le moteur de l'économie du pays. Elle représente environ la moitié du produit intérieur brut (PIB), 60 % des exportations et 80 % des emplois.

En Éthiopie, l'agriculture est régulièrement malmenée par la sécheresse, la régression et dégradation des sols liée au surpâturage, la déforestation, une forte densité humaine, un niveau élevé des impôts et des infrastructures très insuffisantes. Cependant, l'agriculture est la ressource la plus prometteuse du pays même si près de 5 millions de personnes ont encore besoin d'aide alimentaire chaque année alors qu'il existe un potentiel d'auto-suffisance en céréales.

Beaucoup d'autres activités économiques dépendent de l'agriculture, dont le marketing, l'industrie et l'exportation des produits agricoles. La production est essentiellement destinée à la consommation locale (agriculture vivrière) et la plus grande partie des denrées qui sont exportées proviennent de l'agriculture industrielle. Les principaux produits agricoles sont le café, les gousses (par exemple les pois), le colza, les céréales, les pommes de terre, la canne à sucre et les légumes. Les exportations de l'Éthiopie sont presque entièrement liées à des produits agricoles, le café occupant la plus grande part des échanges avec les pays étrangers. L'Éthiopie est le deuxième producteur de maïs d'Afrique[1] et possède l'un des plus grands cheptels du continent.

Vue d'ensemble

L'Éthiopie a un grand potentiel agricole grâce à ses vastes étendues de terre fertile, différents climats, des précipitations généralement suffisantes et une large réserve de main d'œuvre. Malgré ce potentiel, l'agriculture éthiopienne reste sous-développée. En raison de la sécheresse qui affecte le pays régulièrement depuis les années 1970, de base économiques faibles (une faible productivité, des infrastructures insuffisantes et un niveau technologiques assez bas) et d'une politique agricole longtemps attachée au marxisme-léninisme, le secteur agricole est encore peu performant. Ainsi, selon la Banque mondiale, entre 1980 et 1987 la production agricole a augmenté de 2,1 % par an alors que la population augmentait de 2,4 %. Cela explique en partie que le pays ait dû faire face à une famine tragique qui fit 1 million de morts entre 1984 et 1986[2].

Jusqu'en 1974, sous le régime impérial d'Hailé Sélassié Ier, le développement agricole fut retardé par plusieurs facteurs, notamment liés aux problèmes des réformes agraires, au fait que le gouvernement négligeait ce secteur (agriculture recevait moins de 2 % du budget alors que la majeure partie de la population dépendait de l'agriculture), mais aussi à une faible productivité et à un manque de développement technologique. Qui plus est, l'incapacité de l'empereur à entreprendre une réforme agraire significative perpétua un système dans lequel les aristocrates et l'église possédaient la plupart des fermes et dans lequel les fermiers étaient des locataires qui devaient reverser au moins 50 % de leur production au propriétaire. Pour ne rien arranger, durant la sécheresse et la famine de 1972-1974 le gouvernement impérial refusa de porter assistance aux paysans éthiopiens et tenta d'étouffer la crise en refusant l'aide internationale, ce qui aboutit à au moins 200 000 morts[2].

Bien que le problème de la réforme agraire n'ait pas été abordé jusqu'à la révolution éthiopienne de 1974, le gouvernement a essayé de mettre en place des programmes destinés à améliorer la condition des fermiers. Ainsi, en 1971, le Ministre de l'agriculture lança le Minimum Package Program qui prévoyait notamment l'allocation de crédits pour l'achat de biens tels que des engrais, des semences améliorées, des pesticides. Ce programme devait également financer la création de coopératives et d'infrastructures, notamment pour l'approvisionnement en eau et pour des routes. Ce programme permis par la suite que des projets similaires, soutenus et financés par des aides internationales, soient mis en place dans la woreda d'Ada'a Chukala (juste au sud d'Addis-Abeba) et les villes de Welamo et Humera. Bien que ce programmes aient amélioré la productivité des fermiers, particulièrement dans les zones concernées par le projet, il y avait de nombreux problèmes liés à la discrimination vis-à-vis des petits fermiers en raison du système de crédit restrictif qui favorisait les gros propriétaires terriens[2].

La politique menée par le gouvernement impérial a permis aux investisseurs d'importer des engrais, des pesticides, des tracteurs, des machines et, jusqu'en 1973, des produits pétroliers détaxés, ce qui a encouragé une expansion rapide d'une agriculture commerciale à grande échelle.

Sous le régime Derg la productivité a recommencé à décliner. Selon la Banque mondiale, la production agricole a augmenté en moyenne de 0,6 % par an entre 1973 et 1980 avant de décroître de 2,1 % par an de 1980 à 1987, alors que pendant la même période (1973-1987), la population a augmenté de 2,6 % par an en moyenne. Les faibles performances de l'agriculture éthiopienne étaient liées à de multiples facteurs : la sécheresse, une politique de contrôle des prix, un climat politique instable, la dislocation des communautés rurales en raison du repeuplement et de la « villagisation », la conscription des jeunes fermiers pour remplir leur obligations militaires, le manque de ressources pour les équipements, les semences et engrais, ainsi qu'un faible niveau technologique[2].

En 1990, le Président Mengistu Haile Mariam décida d'accorder la liberté de circulation des biens, de supprimer le contrôle des prix et d'assurer aux fermiers la sécurité de l'emploi, ces mesures étant destinées à enrayer le déclin du secteur agricole éthiopien. Cette politique permis une amélioration puisqu'en 1991, on notait déjà une augmentation de 3 % de la production agricole[2].

Aménagement du territoire

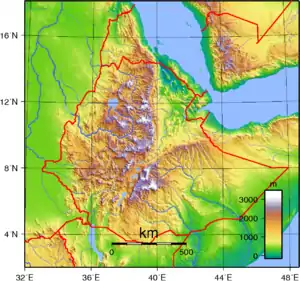

Sur les 1 221 480 km² de superficie de l'Éthiopie, le gouvernement estimait qu'à la fin des années 1980 seul 15 % était cultivé et 51 % étaient des pâturages. Les forêts, principalement situées dans le sud-ouest du pays, représentent environ 4 % du territoire.

L'inaccessibilité, le manque d'eau et l'infestation par des insectes porteurs de maladies, principalement les moustiques, empêchent l'utilisation de vastes parcelles de terres potentiellement productives. Par exemple, dans les terres basse d'Éthiopie (en dessous de 1 500 m), la présence de la malaria éloigne les agriculteurs de ces zones. D'ailleurs, la plupart des agriculteurs vivent sur les terres hautes, principalement entre 1500 et 3 000 mètres d'altitude[2].

Il existe deux principaux types de sols en Éthiopie. Les premiers, que l'on trouve dans des zones assez bien irriguées telles que dans la région Oromia ou les zones administrative de Debub Omo et Semien Omo dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud, sont composés de limon argileux rouge ou marron-rougeâtre qui conservent bien l'humidité et sont riches en minéraux essentiels, exception faite du phosphore. Les seconds sont des sols gris-brunâtre à noir avec une importante teneur en argile, que l'on trouve à la fois au nord et au sud du pays, dans des zones mal drainées. Les sols sont collants lorsqu'ils sont humides et durs lorsqu'ils sont secs, de telle sorte qu'ils sont assez difficiles à cultiver[2].

Les terres arides du nord-est de l'Éthiopie et de la région Ogaden sont recouvertes d'un désert sableux qui est peu propice à l'agriculture en raison des faibles taux de précipitations. Ces zones sont généralement utilisées par des éleveurs qui se déplacent constamment en fonction des besoins en pâturage de leur bétail[2].

Les plaines et les petites montagnes de l'ouest du pays sont composées de sols sableux et argileux qui, lorsque la topographie le permet, conviennent parfaitement à l'agriculture. Les sols de la vallée du Grand Rift sont souvent favorables à l'agriculture lorsque de l'eau est disponible pour l'irrigation. La rivière Awash, qui traverse cette région, favorise l'implantation d'une industrie agricole à grande échelle ainsi que de multiples petites fermes[2].

L'érosion des sols est l'un des problèmes majeur du pays. Tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore, la déforestation, le surpâturage et des pratiques de culture sur pente non adaptées ont contribué à éroder les sols. Ce phénomène est renforcé par le relief accidenté du pays, des pluies souvent brèves mais très intenses et des siècles de pratiques agricoles qui ne prévoyaient aucune mesure de conservation[2].

Jusqu'en 1974, sous le régime de l'empereur Hailé Sélassié Ier, le gouvernement n'a pris aucune réelle mesure de conservation, essentiellement en raison du système complexe de propriété des terres. Après la révolution éthiopienne, le gouvernement a mis en place des associations paysannes pour accélérer le travail de conservation des sols dans les zones rurales. La famine de 1977 a également donné une certaine impulsion à la préservation des sols en favorisant les plantations de forêts, la création de digues et de terrains en terrasse[2].

Le système agraire

Situation jusqu'en 1974

Historiquement, jusqu'à la révolution de 1974, l'Éthiopie était divisée entre les terres du nord, qui constituaient le cœur du royaume chrétien, et celles du sud, dont la plupart étaient sous le contrôle impérial. Cette distinction se retrouvait dans le régime foncier.

Dans les anciennes provinces du nord, notamment Godjam, Begemder, Semien (appelée Gondar depuis 1974), Tigré, ainsi qu'une partie de la province de Wollo, le nord de celle de Choa et le territoire de l'Érythrée, la principale forme d'exploitation agricole était un système communautaire dans lequel tous les descendants (hommes et femmes) d'un exploitant agricole ont le droit d'utiliser (un droit d'usufruit) une parcelle des terres familiales. Ce système était héréditaire, inaliénable et inviolable, aucun des descendants n'ayant le droit individuellement de vendre, de louer, de léguer ou de partager les terres en dehors de la famille.

Dans les régions sud, l'autre système majeur d'exploitation agricole reposait sur des propriétaires terriens qui avaient acquis leur droit de propriété d'un monarque ou d'un dirigeant provincial qui avait le pouvoir de faire le don de terres. Ces propriétaires collectaient auprès des paysans un impôt, souvent sous forme de travail. Ce système perdura jusqu'en 1966, date à laquelle il fut officiellement aboli, lorsque le gouvernement institua le salariat[2].

Il existait d'autres formes de propriété terrienne, l'une d'elles concernant les terres offertes à perpétuité à l'Église éthiopienne orthodoxe, qui représentaient environ l0 à 20 % des terres cultivables du pays. L'Église a perdu toutes ses terres après la révolution de 1974. D'autre terres enfin appartenaient à l'État.

La réforme agraire

Au milieu des années 1960, de nombreux secteurs de la société éthiopienne étaient favorable à une réforme. En 1974, il était clair que le système agraire était en grande partie responsable du déclin de l'agriculture dans le pays et il fut sans doute l'un des éléments déclencheur de la révolution éthiopienne. Le , le régime Derg annonça son programme de réforme qui reposait sur la nationalisation des terres rurales, l'abolition du système de location des terres, l'interdiction de l'embauche de salariés dans les fermes privées, le contrôle étatique de toutes les fermes commerciales et la garantie pour chaque famille de paysan aurait une parcelle de terre ne pouvant excéder 10 hectares[2].

La réforme fut bien accueillie dans le sud de l'Éthiopie où les fermiers « locataires » était majoritaires. Dans le nord, où la propriété communautaire des terres dominait, de nombreuses personnes résistèrent à cette réforme perçue comme une attaque à leurs droits de propriété.

La réforme détruisit l'ancien système féodal en donnant la possibilité aux paysans de devenir de petits propriétaires terriens et en leur offrant la possibilité de participer aux décisions locales en les autorisant à créer des associations. Toutefois, le problème du déclin de la productivité agricole et de la faiblesse des moyens techniques restaient prédominant[2].

Par ailleurs, la réforme révéla d'autres difficultés telles que la fragmentation des terres, l'insécurité de la propriété terrienne et le manque d'outils et d'électricité dans les fermes. Les associations paysannes étaient fréquemment obligées de redistribuer les terres pour loger de jeunes familles ou des ménages venant dans leur région, ce qui signifiait la multiplication des petits fermiers et la fragmentation des propriétés.

Le programme de la réforme

En 1984, le congrès fondateur du Parti des travailleurs d'Éthiopie mit en évidence la nécessité d'une stratégie concertée, fondée sur les principes socialistes, pour accélérer le développement de l'agriculture. Pour mettre en œuvre cette politique, il s'est appuyé sur les associations paysannes, sur le développement rural, des fermes coopératives et étatiques ainsi qu'une politique de repeuplement des villages.

Associations paysannes et développement rural

La réforme prévoyait que les paysans s'organisent en associations destinées à faciliter la mise en œuvre des programmes de développement. Après avoir annoncé la réforme, le gouvernement mobilisa plus de 60 000 étudiants pour organiser ces associations. À la fin de l'année 1987, on en dénombrait 20 367 qui regroupaient près de 5,7 millions de fermiers.

Ces associations disposaient d'un vaste champ de responsabilité parmi lesquelles la mise en œuvre de la politique agricole, l'adjudication des terres contestées, le soutien aux programme de développement comme la conservation de l'eau et des terres, la construction d'écoles, de cliniques et de coopératives. Elles étaient également chargées d'organiser la collecte des impôts et par la suite elles furent impliquées dans l'organisation des programmes de reboisement ou de construction de routes[2].

Coopératives et fermes d'État

À partir de 1976, le gouvernement a encouragé les agriculteurs à former des coopératives de service et de producteurs. Les premières fournissaient des services de base comme la vente des produits agricoles, l'octroi de prêts, l'éducation des paysans à la philosophie socialiste et la promotion de l'industrie artisanale. Les coopératives de producteurs permettaient de réduire les manques de matériels (dans la mesure où les agriculteurs réunissaient leurs ressources) et les problèmes liés à la fragmentation des terres.

Le gouvernement fournissait des aides incitatives aux agriculteurs qui se mettaient en coopérative : une priorité sur les crédits, des engrais, des semences améliorées et des moyens pour acheter du matériel de construction. L'objectif était qu'en 10 ans, la moitié des terres cultivées du pays soient organisées en coopératives de producteurs. Toutefois, les agriculteurs sont restés quelque peu réticents car ils voyaient dans les coopératives un prélude à la destruction des exploitations familiales. En 1985/1986 seules 2 323 coopératives avaient été créées[2].

Par ailleurs, l'une des composantes de la politique agricole du régime Derg était le développement à grande échelle de fermes d'État. Après 1975, le gouvernement transforma 75 000 hectares de terres exploitées par des agriculteurs individuels ou des coopératives en fermes d'État. En 1994, ce chiffre était porté à 468 000 hectares ce qui représentait 6,4 % des terres cultivables[2].

Repeuplement et « villagisation »

La politique d'encouragement au repeuplement volontaire des campagnes remonte à 1958. Peu de temps après la révolution de 1974, le régime Derg a accéléré ce mouvement jusqu'en 1986. Après une brève interruption consécutive à la pression internationale, le programme repris en 1987.

Dans le même temps, en 1985, le gouvernement initia un nouveau programme de délocalisation connu sous le terme de « villagisation », dont l'objectif était de promouvoir une utilisation rationnelle des terres, de préserver les ressources naturelles et de permettre l'accès à l'eau potable, à la santé et l'éducation, en regroupant des fermes éparpillées dans le pays en petits villages. En 1989, l'État avait ainsi déplacé près de 13 millions de personnes malgré les critiques internationales, la détérioration des conditions de sécurité[2].

Les opposants à cette politique mettaient en avant le fait qu'elle a perturbé la production agricole dans la mesure où de nombreux agriculteurs ont été déplacés pendant les saisons des plantations ou des récoltes.

Production agricole

Principales industries agricoles

.jpg.webp)

La principale production agricole d'Éthiopie est le café. Dans les années 1970, les exportations de café représentent 50 à 60 % de la valeur totale des exportations. Dans les années 1980, le café constitue 20 % des ressources du pays et environ 25 % des Éthiopiens dépendent directement ou indirectement du café[2]. Actuellement, l'Éthiopie est le 5e plus grand pays producteur de café avec une production annuelle d'environ 300 000 tonnes, ce qui représente 4 % de la production mondiale[3].

Le café éthiopien est principalement du type arabica qui est cultivé dans de nombreuses parties du pays, notamment dans les régions de Gambela, Oromia, sur la région Somali et la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Avant la révolution de 1974, les légumes et l'huile alimentaire jouaient également un rôle important dans les exportations. En 1975, ils représentaient 34 % des exportations, ce chiffre étant retombé à 3 % à la fin des années 1990. La première cause de ce déclin est la sècheresse qui a touché les régions productrices pendant plusieurs années. La seconde est liée à ce que les agriculteurs devaient faire face à des pénuries alimentaires et ont donc donné la priorité aux céréales de base.

La culture du coton fut également un pan important de l'agriculture éthiopienne. Le pays qui produisait 43 500 tonnes en 1974-1975 augmenta considérablement sa production pendant une dizaine d'années pour atteindre 74 900 tonnes en 1984, mais ce chiffre est retombé en 1993 à 4 000 tonnes[4].

Principales cultures alimentaires de base

Les céréales, les légumes, les huiles alimentaires et le café sont les principales cultures destinées à l'alimentation des Éthiopiens.

Les céréales sont l'élément de base de la nourriture de la majorité des Éthiopiens, notamment le teff, le blé, l'orge, le maïs, le sorgo et le millet. Le teff, qui est une céréale venant d'Éthiopie, fournit la farine pour l'injera, un pain sans levain. L'orge est utilisée dans la cuisine éthiopienne comme aliment mais aussi pour la fabrication de la t'ella, une bière locale.

Les légumes constituent le second élément du régime alimentaire du pays et la principale source de protéines. Ils sont bouillis, braisés ou inclus dans des ragoûts tels que le wat.

L'Église éthiopienne orthodoxe interdisant la consommation de graisse animale certains jours de l'année, les Éthiopiens utilisent beaucoup d'huile végétale. La principale est l'huile de Niger, uniquement produite en Éthiopie, devant l'huile de lin et l'huile de sésame.

L'Ensete, qui est une variété de banane poussant en Éthiopie, est cultivé principalement par les peuples gurage et sidama. Le pays produit également du taro, de l'igname et des patates douces.

La consommation de légumes et de fruits reste relativement limitée, principalement en raison de leur coût. Parmi les légumes les plus répandus, on trouve les oignons, les poivrons, les courges et des choux proches du chou frisé.

Élevage

L'élevage constitue une part importante de l'économie éthiopienne. Il représente 18,8 % du PIB en 1995 contre 15 % dix ans plus tôt mais, dans le même temps, les exportations de bétail ont baissé puisqu'elles représentaient environ 5 % de la valeur totale des exportations en 1980 alors qu'en 2000 ce chiffre n'était plus que de 1,3 %[5].

Avec presque 90 millions animaux d'élevage, l'Éthiopie est l'un des plus grands producteurs d'Afrique. En 2007, le pays avait sur son territoire 43 millions de têtes de bétail, bœufs, veaux (6e position mondiale), 18 millions de chèvres, presque 50 millions de volailles, mais aussi 2,3 millions de chameaux (3e position derrière la Somalie et le Soudan), 4,3 millions d'ânes et 1,6 million de chevaux[5].

Les animaux sont utilisés pour la consommation intérieure, pour l'exportation mais également comme moyen de transport ou de traction par les agriculteurs.

Notes et références

- Africa's second biggest maize producer (en)

- A Country Study: Ethiopia, Thomas P. Ofcansky et LaVerle Berry, Library of Congress, Federal Research Division, 1991.

- Chiffres pour 2004, d'après l'Organisation internationale du café

- l'Éthiopie en un clin d'œil

- Données sur l'élevage, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Annexes

Bibliographie

- Alain Gascon, Sur les hautes terres comme au ciel. Identités et territoires en Éthiopie, Paris, Publications de la Sorbonne, , 336 p.

- Vincent Basuyau, Les mutations du monde rural en Éthiopie: la réforme agraire et les fermes d'état (Mémoire de DEA Études africaines - Option Géographie), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, .

- Agnès Stienne, « Terres volées d’Éthiopie », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- Alfredo Bini, « En Éthiopie, avec les paysans expropriés », sur Mediapart (consulté le )

Articles connexes

Liens externes

- (en) « Ethiopian Agricultural Transformation Agency » (consulté le )

- (en) « Agricultural Growth Program (Ministry of Agriculture) » (consulté le )

- « Profil de pays : Éthiopie », sur Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (consulté le )