Abbaye Notre-Dame de Faverney

L'abbaye Notre-Dame de Faverney est un édifice protégé des monuments historiques situé à Faverney, en Haute-Saône. Elle a accueilli un monastère de moniales bénédictines entre 747 et 1132, puis un monastère de moines bénédictins de la Chaise-Dieu de 1137 à 1789. Les premières traces de l'abbaye remontent au VIIIe siècle. D'obédience bénédictine, elle fut donnée aux moines de la Chaise-Dieu en 1132. L'abbaye subit plusieurs campagnes de reconstructions, notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles. Certains bâtiments du XVIIe siècle sont l'œuvre de l'architecte Dom Vincent Duchesne. Vendu comme bien national en 1789, et en partie démantelée, elle subit des campagnes de reconstructions aux XIXe et XXe siècles. De 1911 à 1967, elle fut le siège du séminaire de Philosophie.

| Abbaye Notre-Dame de Faverney | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Nom local | Notre-Dame la Blanche | ||

| Culte | Catholique romain | ||

| Dédicataire | Notre-Dame | ||

| Type | Abbaye de moniales (747-1132) puis de moines (1132-1789) | ||

| Rattachement | Ordre bénédictin | ||

| Fin des travaux | XVe siècle-XVIe siècle | ||

| Style dominant | Roman Gothique |

||

| Protection | |||

| Site web | Paroisse Faverney - Amance | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||

| Département | Haute-Saône | ||

| Ville | Faverney | ||

| Coordonnées | 47° 46′ 02″ nord, 6° 06′ 25″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

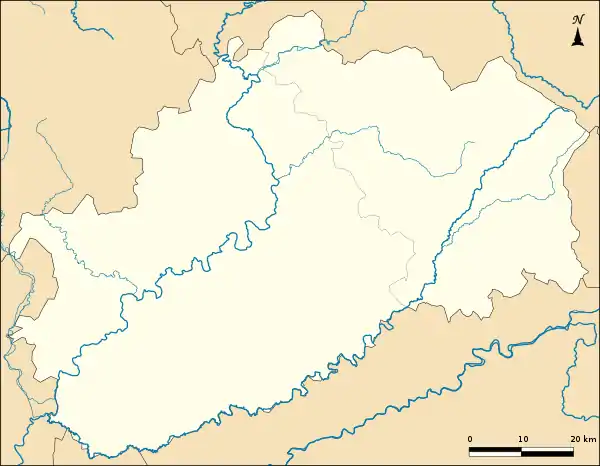

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

| |||

L'église est classée au titre des monuments historiques depuis 1846, tandis que les bâtiments de l'ancienne abbaye sont inscrits depuis 1996[1]. Elle est érigée en basilique par le pape Pie X en 1912.

Localisation

Sur les bords de la Lanterne, affluent de la Saône elle est située au milieu du bourg de Faverney à 20 km au Nord-Ouest de Vesoul, chef-lieu du département de la Haute-Saône, dans le canton de Amance , en région Bourgogne-Franche-Comté.

Histoire

Les moniales

C'est en 722, que Saint Widrad (Wideradus en latin), fondateur et deuxième abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Flavigny, fonde pour une de ses sœurs ce monastère en ce lieu et pour une autre prénommée Décie, l'abbaye Saint-Andoche de Saulieu.

Certains ont voulu voir dans Goidila la première abbesse, la sœur du fondateur[2]. Cette communauté de femmes fut bien fondée d'après les actes au VIIIe siècle[3], mais rien n'autorise à croire que cette Goidila fut la sœur de Wideradus, car elle n'apparaît qu'à la fin du VIIIe siècle, alors que lui est décédé le . C'est par cette Chronique que nous connaissons les liens qui unissent l'abbaye de Flavigny à celle de Faverney sans pour autant en préciser le degré. Wideradus ou Waré, ce seigneur bourguignon fondateur de l'abbaye étant devenu entre-temps, abbé laïc de l'abbaye Saint-Pierre de Flavigny.

Les Acta Bertarii et Ataleni texte hagiographique des environs du Xe siècle nous apprend que sous le règne de Pépin le Bref, le ces deux personnages : Berthaire et Athalein devinrent des martyrs. Se rendant en pèlerinage, à Rome ils furent détournés de leur itinéraire par Agenulfe qui les entraîna chez Servat. C'est le lendemain que leurs corps sans têtes furent découverts en bordure du chemin menant de Menoux au village de Rosières, à une distance d'un peu plus de 3 km de l'abbaye. Un pêcheur de Bourguignon-les-Conflans, village voisin, repêcha dans ses filets les têtes des deux martyrs au milieu de la rivière La Lanterne. L'abbesse de Faverney dite aussi Gude, accourue avec quelques religieuses pour transporter les reliques dans leur couvent, mais les corps refusaient d'être déplacés. À cet endroit nommé par la suite Saint Berthaire sur la commune de Saint-Rémy, l'abbesse fit élever une chapelle.

Au cours du Xe siècle, les corps de Berthaire et d'Athalein furent transportés à Bleurville (Vosges, canton de Monthureux-sur-Saône), village situé à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Faverney. Ces reliques seront à l'origine de la fondation d'une abbaye bénédictine placée sous le patronage de saint Maur et des martyrs Berthaire (ou Bathaire) et Athalein.

L'abbaye de Faverney était connue au temps de la reine Brunehilde (ou Brunehaut), car c'est près de ce lieu qu'elle fit occire le patrice Velfe. Il n'y a que peu d'informations sur cette époque, sinon que cette abbaye était en 817 parmi les plus imposées du royaume de Louis le Pieux, et qu'elle comprenait outre les religieuses, une communauté d'hommes dépendant de l'abbaye de Luxeuil.

Dans le traité d'Aix-la-Chapelle en 832, ce monastère est compris parmi ceux fournissant au roi des soldats et des subsides. Elle passe ensuite sous la coupe de Louis II de Germanie, dans le partage des États du roi Lothaire. Louis d'Outremer, la donna à Adalard et Adile son épouse à la condition qu'à son décès elle recouvre sa première liberté.

Au XIIe siècle, l'abbaye est abandonnée par les religieuses. L'archevêque Anséric la donna en 1132 à l'abbé de La Chaise-Dieu qui y plaça des religieux bénédictins venant de son couvent[4].

Les moines

Installés le , les quatorze moines et leur abbé : Bernard, relèvent l'abbaye de ses ruines.

Une association de prières est formée entre les abbayes de Clairefontaine, Faverney, Cherlieu et La Chaise-Dieu au XIIe siècle[5].

En 1260, l'abbé-baron Pierre III confirme que les habitants étaient des hommes libres et ceux-ci reconnaissaient dans le même document être :« Qu'ils étaient les hommes de l'abbé et du monastère de Faverney, ses levants manants et couchants et que ces derniers avaient sur eux toute justice, haute et basse, tout droit de coercition, de juridiction et de châtiment, celui de confisquer leurs biens et de les frapper d'amende et de peine, taillables envers lesdits abbés et couvent comme ils l'ont été jusqu'alors. » L'abbé reconnut quelque temps plus tard que les habitants de Faverney étaient de tout temps des hommes libres, ainsi que tous ceux du ressort de l'abbaye. Abolissant ainsi la mainmorte sur toute l'étendue de la juridiction de l'abbaye.

À partir de 1439 et pendant cinquante ans vont se succéder avec les abbés de Faverney, les bandes anglaises d'écorcheurs et la politique du roi de France la décadence progressive de l'abbaye.

Puis par trois fois l'abbaye connaîtra les affres de la soldatesque, avec en 1474, la descente des aventuriers lorrains, suisses et alsaciens sous les ordres de Jean de Châlon, seigneur d'Arlay et du chef des Alsaciens révoltés : Nicolas de Diesbach contre le comte Charles le Téméraire et d'autre part Louis XI. Puis en 1478 de nouveau les troupes de Louis XI venues pour se venger des princes ayant pris le parti de Marie de Bourgogne. L'abbaye y vit camper dans ses murs 1500 soldats dauphinois. Sept moines survécurent à ce massacre.

En 1486, il ne reste que quatre religieux dans l'abbaye pratiquement en ruines. Puis en 1569, des troupes de soldats sèment à nouveau la désolation dans la région, pillant et incendiant les églises avec la bénédiction des princes protestants. Faverney sera comprise dans ce lot deux ans après le départ de l'abbé Charles Perrenot de Granvelle.

La Réforme

En 1613, ce sont les bénédictins de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe qui viendront pour restaurer la règle dans le monastère et le quitteront chassés par la Révolution

La Révolution

Pendant la révolution française, les religieux sont chassés de l'abbaye. Les bâtiments sont transformés en prison, puis en hospice militaire et revendus par lots à des particuliers.

Du XIXe au XXIe siècles

Madame Garret rachète à la fin du XIXe siècle une partie des locaux, puis la totalité. Elle consacre son temps et son argent à restaurer l'édifice dès 1896 dont les travaux seront achevés pour le 3e centenaire du Miracle.

L'abbaye deviendra par la suite une école de dentellières, pour jeunes filles. Puis une distillerie où sera fabriquée une liqueur au nom évocateur de La Sancta.

Après la fermeture du séminaire de Vesoul en 1906, Madame Garret fait don met à ces religieux des grands bâtiments conventuels. Le grand séminaire de Faverney ouvre ses portes en 1911 et les fermera 56 ans plus tard en 1967.

L'église abbatiale est classée au titre des monuments historiques depuis 1846, tandis que les bâtiments de l'ancienne abbaye sont inscrits depuis 1996[1].

Architecture

Église abbatiale

Cette église orientée, le chevet au Levant est un sanctuaire marial à répit. Les parties actuellement visibles furent construites sous les abbatiats de : Bernard, Pierre Ier, Lambert et Guichard. Elle connut des transformations à travers les âges. La nef et les bas-côtés de style roman, construction probable du XIe siècle, reprise en grande partie au XIIe siècle et le chœur de style gothique.

Son plafond était à l'origine lambrissé ou à charpente apparente avec un étage de fenêtres ébrasées en plein cintre. Sur sa façade, fut dressé au XIIIe siècle un porche, épaulé de contreforts qui subira des restaurations au cours des XVIIe siècle et XIXe siècle. Elle prit sa forme et ses dimensions actuelles, lors des travaux réalisés à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Elle reçut l'adjonction à cette époque à l'Est de chaque croisillon, d'une chapelle rectangulaire. Le chœur fut agrandi et se termine par une abside polygonale. Les ouvertures romanes d'origine furent masquées par le couvrement du vaisseau sur croisées d'ogives.

Elle fut pillée en 1569 et en 1595, ainsi qu'à la Révolution. Elle est devenue paroissiale en 1803 et fut érigée en basilique mineure en 1912.

Cette église est ![]() Classé MH (1860).

Classé MH (1860).

La nef

D'une longueur de 31 m pour une largeur de 8 m, elle s'élève à une hauteur de 16 m, les bas-côtés ont une largeur de 4 m pour une hauteur de 8 m.

Sur le bas-côté droit en entrant par le portail principal, se trouve un grand Christ en bois de chêne qui fut endommagé à la Révolution et restauré deux siècles plus tard, en 1911.

Sur le pilier séparant la 4e travée de la 5e du côté droit de l'entrée se trouve une inscription sculptée : « Ci-gist frère Jean de Valeroy qui trépassa le XIX d'avril l'an CCCLV Dieu ay son...»[6]

Sur le 7e pilier, séparant la septième travée du transept, sur le côté droit de l'entrée, se trouve une statue de saint Joseph, polychrome et dorée, datée du XVIIIe siècle sur sa gauche une statue de la Vierge à l'Enfant datée du XVIIe siècle en bois polychrome et doré, posée sur un socle en cul de poule. Dans la même travée, sur le côté opposé face à la statue de la Vierge, se trouve une statue en bois doré du XVIIIe siècle représentant saint François Xavier et à côté saint Vincent en bois polychrome et doré, également du XVIIIe siècle.

À hauteur de la 7e travée sur le bas-côté gauche de la nef, en remontant vers le chœur, s'ouvre une chapelle sous le vocable de saint Jean. Elle renferme un autel-tombeau en marbre et stuc du XVIIIe siècle.

Les arcades en plein cintre ont une hauteur de 6,90 m dont les piliers sont alternativement ronds, octogonaux ou carrés sans bases ni chapiteaux, ceux qui sont ronds ont la particularité de posséder, dans leur partie haute, un anneau saillant qui supporte la corbeille à angles chanfreinés sur laquelle reposent les cintres. La nef avait à l'origine une charpente apparente qui reposait sur la corniche intérieure et au-dessus de chaque arcade se trouvait une fenêtre cintrée à 8 m du sol.

Les bas-côtés ou collatéraux, étaient jadis éclairés par des fenêtres cintrées de la même dimension que celles de la nef. Une est encore visible du côté du collatéral droit à côté du porche.

Le transept

Développe une longueur de 26 m. Dans sa partie gauche en direction du sanctuaire, juste après la chapelle Saint-Jean se trouve un enfeu surbaissé contenant le tombeau du sieur de Bouligney que firent faire ses filles en 1329. Le chanfrein porte l'inscription de la sépulture de Marguerite de Gésincourt, épouse d'Étienne de Gévigney, décédée en 1330. Aux côtés de cette inscription, les armoiries des Maisons de Bougey et d'Oiselay. Sur la gauche de l'enfeu une inscription pour la sépulture de Jeanne de Mont-Saint-Léger, trépassée en l'an 1467. Sur le mur du fond du transept, de ce côté gauche, un petit autel en marbre de Sampans aux couleurs roses porphyres et stucs, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques et daté du XVIIIe siècle. À sa droite sur l'autre mur un ex-voto en bois sculpté par l'atelier dolois de Hugues Le Rupt en 1622 et offert par la ville de Dole à l'abbaye pour la remercier de lui avoir donné une des deux hosties du Miracle de 1608.

Dans la partie droite du transept, tout de suite à gauche en sortant du chœur, se trouve le long du mur du fond un autel toujours en marbre de Sampans et stucs daté du XVIIIe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, dont la peinture du retable représente le Christ et les Saintes Femmes. Sur le côté droit de cette chapelle, un fragment de marbre noir provenant du tombeau de Dom Hydulphe Brenier abbé de Faverney pendant 32 ans. Il est décédé à l'abbaye de Saint-Mihiel, d'où ses ossements furent rapportés et enchâssés à Faverney en 1673. Sa dalle mortuaire fut brisée à la Révolution.

Ces arcades en tiers-point sont plus hautes que celles de la nef et aussi grandes que l'ancien sanctuaire. L'ancien transept ne dépassait pas les murs des bas-côtés. Il se prolonge aujourd'hui par la chapelle du Saint-Sépulcre et se terminait autrefois par une abside en cul-de-four à l'extrémité de la grande nef et par des absidioles de mêmes en face des collatéraux.

Sanctuaire

Dans le prolongement de la nef, faisant suite au transept, s'ouvre sur le côté gauche de l'édifice une l'ancienne chapelle des seigneurs d'Amance dont on peut voir le blason sur la clef de voûte. Cette chapelle est sous le vocable de saint Antoine de Padoue. Elle est devenue Chapelle de la Sainte-Hostie en 1617. L'inscription funéraire de Jean II de Bourgogne (°? - † 1302) fut placée ici en 1326, après la destruction de son tombeau et le rapatriement de son corps auprès de celui de son frère Othon IV de Bourgogne dernier des comtes palatins en l'abbaye de Cherlieu le . Ils étaient les fils de Hugues de Chalon (1220-1266) et de Mahaut de Bourgogne.

Le chœur

Il présente une longueur de 13 m. Il était séparé autrefois de la croisée du transept par la grille de clôture, remplacée par une table de communion du XVIIIe siècle au coin gauche de celle-ci le lieu du Miracle, reposoir sur lequel était posé le reliquaire. Il était scellé sur le mur dont on voit encore les marques et s'appuyait sur la grille de clôture du chœur.

Au pied du maître-autel, dalle de sépulture de quatre abbés de Faverney inhumés dans la crypte : Dom Guy de Lambrey, Alphonse Doresmieux, François Gouret du Clos, Jérôme Coquelin.

Le maître-autel en marbre de Sampans est du XVIIIe siècle, sur le côté droit de celui-ci est une piscine tréflée du XIVe siècle qui fut restaurée au XVIIIe siècle. À gauche du maître-autel un groupe de Pitié en bois polychrome datée du début du XVIe siècle dans le style de l'école champenoise. Le Christ y est représenté de face. Ce large enfeu abritait jadis le tombeau de Jean II de Bourgogne.

En sortant du chœur, sur le côté gauche une chapelle dans laquelle se trouvent : une peinture du XVIIe siècle représentant saint Joseph se frappant la poitrine avec une pierre du Jourdain. Sur le mur du fond est présentée une statue de la Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame la Blanche'. Elle est taillée dans un cœur de tilleul, les têtes de la Vierge et de l'Enfant pourraient selon certains historiens dater du XIIe siècle. Le manteau en bois doré date du XVIIe siècle. Cette statue a fait l'objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles. On lui attribuait la résurrection des enfants mort-nés, le temps du baptême. C'est pour cette raison qu'elle s'est nommée Vierge à répit.

Orgue

Au narthex, dans la tribune, se trouve un orgue dont la partie instrumentale datée de 1861 est de Barker et Verschneider. Cet instrument fut restauré en 1883 et 1887 par L. F. Callinet. ![]() Classé MH (1984).

Classé MH (1984).

Sépultures

- † vers 780 - Gude fut inhumée au milieu de la nef.

- † le de Jean II de Bourgogne ses funérailles le en l'église abbatiale au bas des marches qui montent à l'actuel presbytère, du côté de l'Évangile.

Portique

L'ancienne église n'avait pas de portique, celui-ci fut ajouté au XIIIe siècle. Les rampants sont soutenus par une corniche à modillons.

Cloître

Fut refait sous l'abbatiat de Dom Guy de Lambrey.

Bâtiments conventuels

Les bâtiments conventuels furent restaurés à neuf sous le règne de l'abbé Guy de Lambrey, comme les deux moulins et les fours banaux de Faverney. Il fit également construire une scierie et acheta jardins et potagers jouxtant avec une grange les murs de l'abbaye. C'est dom du Cloz qui fit élever le grand bâtiment de 270 pieds.

Enclos Prioral

Il y avait outre le logis de l'abbé divers bâtiments dont un dans lequel Dom Brenier installa au début de son abbatiat une école pour les enfants du voisinage. Les bâtiments actuels furent construits en 1683 et sont devenus l'Hôtel de Ville.

Chartrier de l'abbaye

- En 1774, l'abbaye était estimée à 10 000 £.

- Cartulaire de l'abbaye (1601-1800)

Prieurés

- Prieuré Saint-Laurent de Bourbonne-les-Bains passe vers 1140 sous la dépendance de l'abbaye Saint-Vincent de Besançon[7]

- Prieuré Saint-Marcel de Châlon canton de Vitrey-sur-Mance

- Prieuré de Hautevelle cédé par La Chaise-Dieu en 1407

- Prieuré de Fleurey-lès-Faverney

Églises

Terres et seigneuries

- Trémoncourt-sur-Venisey et terres de la Grange de Charmes (biens donnés en 1154 à l'abbaye de Cherlieu)

- Astre et Mont-Sainte-Marie

- Amance, biens donnés à l'Abbaye de Clairefontaine, donation confirmée en 1212-1213

- Arbecey, deux étangs et un moulin, four et grange l'ensemble fut rénové sous l'abbatiat de Guy de Lambrey

- Beurre

- Baulay: un étang

- Breurey-lès-Faverney, seigneurie

- Breurey

- Buffignécourt : un four et une grange

- Cubry-lès-Faverney : un four, l'étang, le moulin et la tuilerie

- Equevilley, seigneurie

- Fleurey : fours

- Contréglise

- Charmont : un four et un moulin

- Magny

- Menoux: fours

- Mersuay

- Meurcourt, seigneurie

- Venisey, seigneurie

- Blagny

- Brussey

- Chenevrey

- Villa d'Arcier

- La Loye

- Landreville

- Senoncourt seigneurie, biens donnés à l'Abbaye de Clairefontaine

- Provenchère

- Andilly, une maison et une grange, remises en état vers 1514

- Poiseux : un moulin, un étang

Abbesses

(liste non exhaustive)

Abbés

(liste non exhaustive)

- 1132-†1140 - Bernard

- 1149 - Pierre Ier

- 1151-1154 - Lambert actif à cette date

- 1155-1184 - Guichard, abbé en poste à cette date, il dirigea l'abbaye pendant trente ans[10]

- 1185-1199 - Herbert

- 1199-†1247 - Pierre II originaire de Vesoul

- 1247-1249 - Robert (choisit par l'abbé de la Chaise-Dieu: Bertrand de Pullyac, puis révoqué par lui)

- 1249-1266 - Pierre III (ancien chevalier croisé, entré au monastère en 1250)

- 1266-1270 - pas d'abbé

- 1270-1271 - Kales

- 1271-†1293 - Pierre IV en poste en 1266 lorsqu'il reçoit Alis de Méranie et son second époux : Philippe de Savoie pour signer un traité de communion et de société de biens

- 1293-1309 - Olivier

- 1310 - plus d'abbé

- 1312-1315 - Pierre V de Binvillars

- 1320 ca 1326 - Dalmace de Riom originaire d'Auvergne, démissionne en 1326 pour retourner à la Chaise-Dieu, après avoir donné les terres de Poisseux et Andilly, situées à Bassigny (diocèse de Langres), à son neveu Robert de Riom

- 1326-1335 - Guillaume de Mars

- 1336-1341 - Jean II de Bougey † en 1346

- 1342 ca-1347 - Mathieu de la Molette

- 1347-1352 env - Hugues de Salins

- 1352-1374 - Renaud de Belmont

- 1374- 1386 - Henry de Vienne abbé de Saint-Vincent de Metz, permute avec Renaud de Belmont

Abbés commendataires

- 1384 ca - 1396 - Leobald de Cousance, évêque de Verdun †1404

- 1396 ca - †1417 Étienne Perrexi proche parent de Pierre Perrexi abbé de la Chaise-Dieu qui le désigna. Il décéda à l'abbaye de Luxeuil.

- 1417 - 1423 - ?

- 1423 - 1431 - Eloy de Colle

- 1431 - †1439 - Jean II de Colombey

- 1440 - †1457 - Pierre VI de Buffignécourt un parent de la famille de Buffignécourt procéda à des ventes déguisées des biens de l'abbaye, au profit de sa parentèle en 1444 année où les Écorcheurs ravagèrent le comté. L'abbaye est pillée.

- 1458-†1478 -Philippe le Friant

- 1478-1480 - Charles de Neufchâtel

- 1480-1482 - Étienne II Morel

- 1482-1485 - Simon de Saint-Seigne

- 1486-1520 - Guy de Lambroy†

- 1520-1524 - triumvirat : Désiré Morel, chanoine de Besançon ; Jérôme Vignet, maître des requêtes à la cour souveraine de Dole et Nicolas Perrenot, conseiller au Parlement de Dole.

- 1524-1546 - Claude de Boisset, conseiller-clerc au Parlement de la Comté directeur du Conseil privé de Jeanne La Folle, grand archidiacre d'Arras, abbé de Notre-Dame de Tournay, doyen des églises de Dole et de Poligny, prévôt de Malines, conseiller et maître des requêtes ordinaires de l'hôtel de Charles Quint, reçut du pape Clément VII, la commende de l'abbaye.

- 1547-1567 - Charles II Perrenot de Granvelle, Docteur en Droit canon et Droit civil, Doyen de la Cathédrale de Bruges, conseiller du Conseil privé du Roi aux Pays-Bas en 1559, décédé en 1567; âgé de 48 ans, fils de Nicolas Perrenot seigneur de Granvelle, Chantonay, d'Aspremont, Cromary, Champagney, Cantecroy, Chevalier de l'Eperon d'Or, Conseiller d'État, Garde des Sceaux de l'Empereur Charles Quint et de son épouse Nicole Bonvalot. Il est le frère du Cardinal Antoine Perrenot de Granvelle[11] qui l'autorisa finalement à résigner en faveur de leur neveu Antoine d'Achey en septembre de 1567 quelques semaines avant son décès.

- 1567-1580 - Antoine I d'Achey, neveu du précédent

- 1580-1582 - Pas d'abbé.

- 1582-1595 - François de Grammont

- 1595-†1607 - Jean III Doroz, Professeur de Droit canon, Vice-chancelier et distributeur de l'Université de Dole en 1566. Prieur de Vaux en 1588. Évêque suffragant de Besançon, sous le titre de Nicopolis.

- 1608-1630 - Alphonse Doresmieux

- 1630-1662 - Dom Claude Hydulphe Brenier

- 1662-1670 - ?

- 1670-1675 - Antoine II Doré, on croit qu'il n'était pas abbé régulier[12]

- 1675-1734 - Dom François Théodore Gourret Du Cloz ou Du Clos dont en 1720 le coadjuteur est Dom Vincent Duchesne, il est décédé le

- 1734-1771 - Dom Jérôme Coquelin jusqu'à son décès survenu le . Il est né à Besançon le , dans une ancienne famille de robe. Il entra dans la congrégation de St Benoît à l'âge de 18 ans. Il commença par avoir la charge des novices pour lesquels il composa : Cours complet de philosophie et théologie. À Faverney, il augmenta considérablement le nombre d'ouvrages de la bibliothèque avec des livres précieux, ainsi qu'un médailler. Il écrivit entre autres livres historiques: Histoire de la Franche-Comté - Dissertation sur le port Abucin - L'Antiquité de l'église de Besançon - Cartulaire de l'abbaye de Faverney - Abrégé chronologique des comtes de Bourgogne - Il venait de Luxeuil

- 1771-1783 - Dom Ambroise Mareschal d'Audeux, coadjuteur depuis 1741 gouvernait encore l'abbaye en 1774.

- Décès du dernier abbé le

Religieux et civils de l'Abbaye, connus

- 1187 - Dom Étienne Morel rédacteur des Annales manuscrites de l'abbaye à cette date

- 1400-1431 - Jean de Chassey - de Vauthier - Jean de Colombey - Guy Briffaut

- 1482 - Prieur claustral Dom Jean Charles

- 1491 - Prieur claustral Dom Désiré de Scye

- 1514 - Le prieur claustral Dom Désiré de Scye, le dernier dimanche avant la Toussaint est frappé par le frère Jean Ballet, puis assassiné d'un coup de poignard par frère Philippe Cabudet, un religieux du monastère.

- 1520 - Six religieux à l'abbaye : Dom Loys de Lambrey sacristain, Charles de Mont-Saint-Ligier, Philippe Galandet, Jean Millot, Loys Carmillé, Jehan Patouillet

- 1608 - Année du Miracle

- 1630 - Dom Félix La Combe, Prieur

- 1632-1634 - François de Lamberg, comte allemand - Dom Gérard - Dom Bernardin Richardot

- 1635 - Dom Odilon Bebin écrivit en 1670 une Histoire de l'Abbaye

- 1678-1720 - Dom Vincent Duchesne inventeur d'une machine à scier et polir le marbre et d'une chaudière à faible consommation de bois. Architecte de bâtiments religieux.

- 1785 - Dom Couderet et Dom Berthod remarquables savants

- 1790 - Dom Anselme Ferron d'Ainvelle dernier Grand-Prieur et 14 religieux sont en faveur de la vie religieuse libre tandis que les 7 religieux optent pour la vie religieuse en communauté. Dom Ferron partage l'argent de la communauté et les objets d'art entre les moines.

- 1790 - Fermeture de l'abbaye.

Bibliographie

- Dom Odilon Bebin, Histoire manuscrite de l'Abbaye de Faverney, Bibliothèque de Vesoul, ms: 192; 193.

- Dom Pierre Philippe Grappin, Mémoires sur l'abbaye de Faverney, Besançon, Daclin, 1771.

- Collectif, Faverney, l'église abbatiale Notre-Dame la Blanche, dépliant d'informations, éd. Société Faverney Patrimoine Animation, mairie de Faverney (texte en ligne)

- Abbé Louis Éberlé, Faverney, son abbaye et le Miracle des Saintes Hosties, éd. Valot, Luxeuil, 1915.

- Jules Gauthier, Le miracle de la sainte hostie de Faverney, Mémores de l'Académie de Besançon, 1901, p. 16-41.

- Jules Gauthier, Notes archéologiques et épigraphiques sur l'église abbatiale de Faverney, Vesoul, Suchaux, 1894, p. 8.

- Mlle Fanny de Poinctes-Gevigney, Faverney et Sa Sainte Hostie, Besançon, Jacquin, 1862, p. 129.

- Abbé Hugues du Tems, Le Clergé de France ou tableau historique et chronologique..., Paris, chez Delalain, 1774, t.II, p. 105-107.

- Poinctes-Gevigney, Fanny de, « Faverney et sa sainte hostie / par Mlle Fanny de Poinctes-Gevigney », Europeana (consulté le )

- Morey, Joseph (1830-1895), « La Sainte hostie de Faverney : discours prononcé à Faverney, le 17 mai 1869, 260e anniversaire de la sainte hostie conservée dans les flammes / par M. l'abbé Morey », Europeana (consulté le )

- Cizel, Auguste (Abbé), « La Sainte Hostie de Faverney, par l'abbé Aug. Cizel,... », Europeana (consulté le )

- « Le miracle de la Sainte Hostie conservée dans les flammes à Faverney en 1608 : notes & documents publiés à l'occasion du IIIe centenaire du miracle... », Europeana (consulté le )

- Boyvin, Jean (1575-1650), « Le miracle de la sainte hostie de Faverney, confirmé par la sacrée congrégation des rites et approuvé par N. S. P. le pape / publié par Auguste Camus », Europeana (consulté le )

- « Récit miraculeux de deux saintes hosties, lesquelles ont été conservées entières au milieu du feu. Ensemble onze miracles qui se sont faits en même temps à l'endroit desdites saintes hosties, en l'église de l'abbaye de Notre-Dame de Faverney... », Europeana (consulté le )

Voir aussi

Notes et références

- Archives départementales du Doubs, Série H :

- 31 H 5, Prieuré Notre-Dame de La Loye, 1 cahier papier, 30 fol.

- 4 H 7, Abbaye de Faverney, vacances de l'Abbaye, 1734, 1771, 1778, 4 cahiers.

- « Abbaye de Faverney », notice no PA00102159, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Gérard Moyse, Les origines du monachisme dans le diocèse de Besançon Ve - Xe siècles, second article CXXXXI, deuxième livraison, juillet décembre 1973, Bibliothèque de l'École des Chartes, publié par la Société de l'École des Chartes, p. 390 - 393.

- Nécologe précédent la Chronique de Hugues de Flavigny au XIIe siècle et les Acta Bertarii et Ataleni de Flaverney-Bleurville dont l'auteur est inconnu.

- Abbé Hugues du Tems, op. cit, p. 106.

- Morey, Notice, p. 21 ; Mantelet, Histoire, p. 79 ; Bullet, Manuscrit, p. 36, d'après Dom Bebin ; Besson, Mémoire, p. 23 ; Dom Grappin, Mémoires, p. 16.

- Valeroy, hameau entre Bougnon et Villers-sur-Port, à proximité de Port-sur-Saône

- Jean-Luc Fray, Ville et Bourg de Lorraine, Réseaux urbains et centralisés au Moyen Âge, Presses universitaires Blaise-Pascal 200, p. 311/552 p.

- Sainte Gude est connue par les Actes du martyre de Saint Bertaire et de Saint Attalene, seule la tradition la qualifie de sainte, car aucun martyrologe n'en fait mention, cité par l'abbé du Tems, Le Clergé de France, t.II, 1774, p.105.

- Abbé Hugues du Tems, Le Clergé de France..., Paris, chez Delalain, 1764, t.II, p.105-107.

- Il est appelé Gui par Pérard, auteur de l'Histoire de Bourgogne au recueil page 229

- MD**** SDH**, 1555-1614, Supplément au nobiliaire des Pays-Bas et au Comté de Bourgogne, De Vegiano, sg de Hovel, J.Jacobs, Malines, 1779, p.10-12/810.p

- Abbé Hugues du Tems, op. cit., p.107.

Liens externes

- Site de l'abbaye Faverney

- Notre-Dame la Blanche Faverney - Diocèse de Besançon (fichier pdf)

- Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté - Accès aux dossiers d'inventaire

- Faverney, sanctuaire marial et eucharistique

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :