Abbaye Saint-Michel de Saint-Mihiel

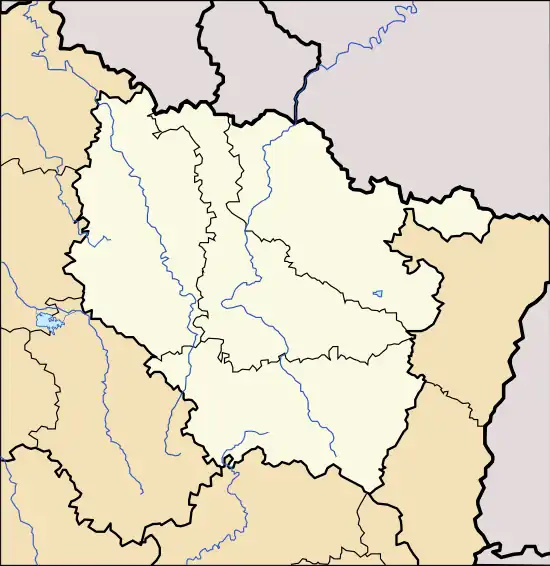

L'abbaye Saint-Michel de Saint-Mihiel, également appelée église Saint-Michel de Saint-Mihiel est une ancienne abbaye bénédictine située à Saint-Mihiel, dans la Meuse.

| Abbaye de Saint-Mihiel | |

Vue de l'aile abritant l'hôtel de ville ainsi que le chœur de l'abbatiale. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholicisme |

| Type | Abbaye |

| Début de la construction | VIIIe siècle |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Lorraine |

| Département | Meuse |

| Ville | Saint-Mihiel |

| Coordonnées | 48° 53′ 24″ nord, 5° 32′ 30″ est |

Fondée à l'époque mérovingienne, elle devint un centre d'études majeur sous les Carolingiens avec l'abbé Smaragde, et le resta jusqu'au XVIIIe siècle, notamment grâce à sa bibliothèque[2]. Celle-ci fut entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, dans une configuration maintenue jusqu'à aujourd'hui.

Historique de l'édifice[3]

Nef principale de l'Abbaye (XVIIe siècle).

Nef principale de l'Abbaye (XVIIe siècle). Vitrail signé Nicolas Lorin[4].

Vitrail signé Nicolas Lorin[4]. Stalles du chœur[5].

Stalles du chœur[5]. Tableau de l'archange Michel.

Tableau de l'archange Michel.

C'est en 708 ou 709 que l'abbaye fut fondée par le comte Wulfoalde et sa femme Adalsinde, mais d'abord installée sur la côte de Castellion ou Châtelet, près du ruisseau appelé Marsoupe. L'établissement fut illustré au début du IXe siècle par l'abbé Smaragde de Saint-Mihiel, un proche de l'empereur Louis le Pieux, qui accorda cinq diplômes à l'abbaye entre 816 et 826. Vers 820, l'abbé Smaragde organisa le déplacement du monastère pour l'installer au bord de la Meuse, près d'un village appelé alors Godinécourt (rebaptisé depuis Saint-Mihiel).

- 1044 à 1050 : reconstruction de l'abbaye et érection d'un clocher roman

- 1050 à 1076 : construction de la tour-porche de l'abbatiale de style ottonien ; consécration en 1068 ou 1069 par l'archevêque de Trèves et les évêques de Toul et de Verdun

- Fin du XIe siècle - début du XIIe siècle : construction d'une nouvelle église romane.

- XVIe : reconstruction de l'étage supérieur de la tour-porche (effondrement de la flèche en 1550) et de l'intégralité de la nef dans le style bénédictin de l'époque.

- début du XVIIe : modifications d'une partie de la nef et des bas-côtés.

- XVIIIe : agrandissement des bâtiments du palais abbatial, avec la création notamment de la bibliothèque bénédictine.

- 1791 : dissolution de l'abbaye bénédictine, dont les bâtiments sont d'abord affectés au palais de justice et à la prison.

- XXe : restauration assez importante après 1918 (Saillant de Saint-Mihiel) .

La bibliothèque bénédictine

Depuis la fondation de l'abbaye à l'époque mérovingienne, les bénédictins, fidèles à leur réputation d'érudits, constituèrent une bibliothèque au fil des siècles. Initialement composée de manuscrits, la bibliothèque s'étoffe très vite avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Au XVIIIe siècle furent édifiées deux salles dont une de 50 mètres de long, permettant le classement de plus de 12 000 ouvrages.

Entrée extérieure.

Entrée extérieure. Grande salle.

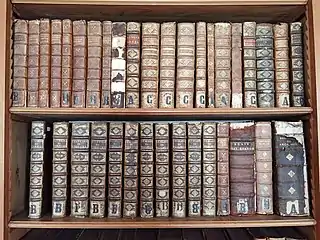

Grande salle. Détail d'un rayon.

Détail d'un rayon.

Toujours préservée dans ses bâtiments d'origine, la bibliothèque ne fut pas dispersée ou déplacée après la Révolution. D'abord propriété de l'État, elle fut laissée dans un relatif abandon avant d'être confiée à la municipalité en 1848, qui en fait une bibliothèque publique jusqu'en 1985. En 1915, un obus français détruit en grande partie la bibliothèque, et pousse le commandement allemand à appliquer le programme du Kunstschutz. Les collections sont déplacées au Musée de la Cour d'Or de Metz. Les ouvrages sont restitués en 1935[6]. Malgré les pertes et vols après la Révolution et les dégâts causés durant la Première Guerre mondiale, la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel conserve toujours près de 8700 ouvrages dont 74 manuscrits et 86 incunables ainsi que 1 150 imprimés du XVIe siècle. La collection n'est pas exclusivement religieuse, au XVIIIe siècle, 3 441 livres traitent de sujets profanes, notamment d'histoire, de géométrie, d'arts militaires, d'œuvres littéraires, de droit, des sciences et techniques...

Le musée d'Art sacré

Depuis 1998, le rez-de-chaussée de l'aile abritant la bibliothèque a été organisé en musée départemental. Un premier musée avait été fondé en 1906 dans l'abbaye, mais la volonté était forte de créer un lieu permettant de conserver la riche orfèvrerie sacrée, ainsi que l'art sculptural du département de la Meuse. En effet de nombreuses communes de la Meuse ont fait dépôt au département de leurs pièces les plus riches, notamment classées monument historique, afin d'assurer leur protection contre le vol et de permettre une exposition aisée au public[7].

Entrée par le syndicat d'initiative.

Entrée par le syndicat d'initiative. Salle d'exposition au premier étage.

Salle d'exposition au premier étage.

Coffret reliquaire Gibrien (XVIIe siècle).

Coffret reliquaire Gibrien (XVIIe siècle). Croix reliquaire de l'église Saint-Martin de Souilly (XIIIe - XVe siècles)

Croix reliquaire de l'église Saint-Martin de Souilly (XIIIe - XVe siècles)

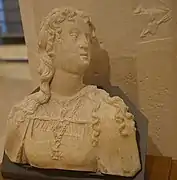

La Pâmoison de la Vierge

Il s'agit d'une œuvre maîtresse de Ligier Richier classée au patrimoine historique en 1897 et conservée dans l'église Saint-Michel à Saint-Mihiel. Les personnages sont de grandeur nature, taillés dans du noyer. La statue date d'avant 1532.

À l'origine elle était peinte. Les restaurations récentes ont permis de retrouver les traces de coloris: bleu azur pour le manteau de la Vierge, or et rouge vermillon pour la tunique de saint Jean. L'évanouissement de la Vierge en tant que sujet d'une scène sculptée se répand aux environs du XVe siècle. La Vierge vient de s'évanouir, ses bras pendent, ses mains sont inertes. Les mains de saint Jean viennent soutenir la Vierge pour éviter sa chute.

Le musée du Louvre conserve une tête du Christ provenant du groupe de Saint-Mihiel dont les autres parties ont disparu au cours des guerres et des révolutions[9].

Galerie

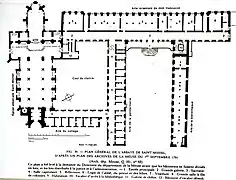

Plan de l'Abbaye en 1791.

Plan de l'Abbaye en 1791..JPG.webp) Le retable[10].

Le retable[10]..JPG.webp) La chaire.

La chaire. Parties du...

Parties du... ... jubé détruit.

... jubé détruit.

Propriétés, revenus

Prieurés, cures

- Prieuré de Laître-sous-Amance commencé, au début du XIe siècle par Thierry de Bar, et achevé par la comtesse Sophie (vers 1018-1093), sa petite-fille, qui en fit dédier l’église par Pibon, évêque de Toul, en 1076, et lui donna des biens considérables, avec la chapelle du château d’Amance. Ce prieuré fut uni à l’abbaye de Saint-Mihiel, en 1592, puis vendu comme bien national[11].

Notes et références

- « Ancienne abbaye », notice no PA00106613, base Mérimée, ministère français de la Culture

- IGPC : « Abbaye de bénédictins Saint-Michel, actuellement hôtel de ville, tribunal, bibliothèque, musée et local associatif », notice no IA55000106, base Mérimée, ministère français de la Culture

- IGPC : « Église abbatiale Saint-Michel, actuellement église paroissiale », notice no IA55000175, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Ensemble de 10 verrières : scènes de la vie du Christ, de la Vierge et de saint Joseph », notice no IM55005838, base Palissy, ministère français de la Culture

- « stalles », notice no PM55000534, base Palissy, ministère français de la Culture

- « La Bibliothèque Bénédictine de Saint-Mihiel, par l'école des Avrils Saint-Mihiel. - Centenaire 14-18 IEN de Commercy », sur www4.ac-nancy-metz.fr (consulté le )

- « Musée d’Art sacré Saint-Mihiel », sur Musées de la Meuse (consulté le )

- « statue », notice no PM55001366, base Palissy, ministère français de la Culture

- Bernard Prud'homme (photogr. François Janvier, Gérard Coing, Olivier Dancy), Ligier Richier, Ars-sur-Moselle, Serge Domini, (ISBN 9782354751104), p. 20

- « retable », notice no PM55000537, base Palissy, ministère français de la Culture

- Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, série H 182-184, inventaire de titres, chartes, baux, procédures (1433-1765)

Voir aussi

Bibliographie

- Dom Augustin Calmet, « Des abbés de Saint-Mihiel, ordre de S. Benoît », dans Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l' archevêché de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, chez Jean-Baptiste Cusson, Nancy, tome 3, 1728, col. CLVII-CLX (lire en ligne)

- Chanoine Charles Aimond, « Les nécrologes de l'abbaye de Saint-Mihiel », dans Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, tome 44, 1922-1923, p. 1-206 (lire en ligne)

- Hubert Collin, L'abbatiale de Saint-Mihiel, dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l'ancien duché de Bar. 1991, p. 293-339, Société Française d'Archéologie, Paris, 1995, (lire en ligne)

- Joseph de L'Isle, Histoire de la célébre et ancienne Abbaye de St Mihiel [en Lorraine], précédée de cinc discours preliminaires, avec l'abrégé de la vie du Cardinal de Retz et de plusieurs grands hommes, [lire en ligne]

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Site sur l'abbaye

- Accès aux manuscrits numérisés de la Bibliothèque Bénédictine de l'Abbaye de Saint-Mihiel