Îles Chausey

Les îles Chausey sont un archipel normand, rattaché à la France, situé au nord de la baie du Mont-Saint-Michel. La Grande Île, la seule île habitée (si l'on excepte une maison sur l'îlot d'Aneret), résidence d'une trentaine de personnes, se situe à 15,8 km au large de la commune portuaire de Granville, dont la vingtaine d'autres îles et la centaine d'îlots dépendent administrativement.

| Îles Chausey | |

L'archipel sous un ciel d'orage | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | |

| Archipel | Chausey |

| Localisation | Golfe de Saint-Malo (Manche) |

| Coordonnées | 48° 53′ N, 1° 49′ O |

| Superficie | 0,65 km2 |

| Île(s) principale(s) | La Grande Île |

| Administration | |

| Région | Normandie |

| Département | Manche |

| Commune | Granville |

| Démographie | |

| Gentilé | Chausiais |

| Autres informations | |

| Fuseau horaire | UTC+1 |

| Site officiel | https://ileschausey.com |

L'archipel s'inscrit dans un rectangle d'environ 6,5 km de largeur (nord-sud) et 12 km de longueur (est-ouest).

L'archipel est devenu une zone de villégiature et un site touristique.

Toponymie

Le nom des îles est attesté pour la première fois sous la forme Calsoi en 1022 - 1026 ([insula que dicitur Calsoi]); Chausie en 1322[1].

Le terminaison -oi est une variante plus récente de -ei que l'on rencontre davantage dans les textes picards et de l'est de la France, mais parfois aussi en Normandie. Cette terminaison -ei reflète en général l'évolution d'oïl du suffixe collectif gallo-roman -ETU servant par exemple à dériver des noms d'arbres pour signifier un ensemble appartenant à la même espèce (cf. le gallo-roman Casnetum qui a donné l'ancien français Chesnay « chênaie », Salcetum qui a donné Saussay « saulaie », etc.)[2]. C'est pourquoi René Lepelley croit pouvoir identifier le suffixe -ETU dans la finale -oi > -ey de Chausey[3]. Cependant, cette solution est difficilement envisageable car -ei issu de -ETU n'est pas passé à -oi avant le XIIe siècle et ce, principalement en Picardie et à l'est de la France. C'est incompatible avec la forme la plus ancienne Calsoi citée dès le début du XIe siècle et avec les formes en -oi des autres îles anglo-normandes mentionnées à la même époque Greneroi, Jersoi, Alrenoi, etc.[1] qui ne peuvent pas s'expliquer par un collectif en -ETU. -ei représenterait selon la plupart des toponymistes, le vieux norrois ey « île » qui constitue également le second élément du nom des autres îles de la Manche comme Jersey, Guernesey et Alderney. La forme en -oi à la place de -ei est une variante norroise que l'on trouve dans le féroïen oy et dans le nom de plusieurs îles : Fugloy, Hestoy, Kalsoy, etc. La forme en -ie de 1322 représente également une alternative à -ei, sans doute féminisée d'après île, nom féminin.

François de Beaurepaire explique la finale -ey sur la base de l'élément pangermanique augia (comprendre le proto-germanique *agwjō > *aujō[4]) qui s'est répandu sur les côtes de la Gaule de la mer du nord à l'Atlantique comme le montrent par exemple Oye-Plage (Pas-de-Calais, Ogia VIIIe siècle) et l'île d'Yeu[1] (Augia VIe siècle)[1]. En renfort de cette explication l'élément Cals- > Chaus- peut être de façon conjecturale rapproché de Chols- dans Cholsey (Angleterre, Berkshire, Ċeolesiġ 891) signifiant « île de Ċeola », nom de personne anglo-saxon[1]. Il est possible que l'ancien norrois -ey ait renforcé cet élément germanique préexistant.

Géographie

L'archipel de Chausey est composé d'une vingtaine d'îles et d'un peu plus de 130 îlots[5]. Mais selon la tradition locale, il serait composé de 52 îles à marée haute (autant que les 52 semaines de l'année commune), 365 îles ou îlots à marée basse (autant que les 365 jours que compte une année commune)[6].

L'île principale, la Grande-Île fait environ 1,5 km sur 0,5 km pour ses dimensions les plus larges (environ 45 hectares)[7].

De quelques dizaines d'hectares de terres à marée haute, l'archipel s'étend à environ 2 000 hectares d'estran à marée basse dans un rectangle d'environ 6,5 km de largeur et 12 km de hauteur[8]. La Grande Île n'est appelée ainsi que pour la distinguer des autres îles, car en fait Chausey désigne à la fois l'archipel et la Grande Île, qui est la seule habitée.

Des grèves de sables et cordons relient plusieurs parties de l'archipel. Les marées y sont les plus fortes d'Europe (jusqu'à 14 mètres de marnage lors des marées d'équinoxe). Les bateaux au mouillage doivent être éventuellement équipés en conséquence.

Principales îles

- Grande île : 45 ha

- La Genétaie : 1,82 ha

- La Meule : 1,38 ha

- La Houllée : 0,86 ha

- L'île aux Oiseaux : 0,62 ha

- Grand Épail : 0,29 ha

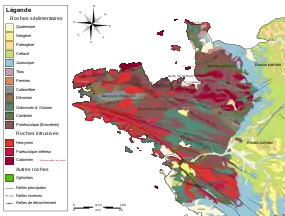

Cadre géologique

Les îles Chausey font partie du domaine nord armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui est le résultat de trois chaînes de montagne successives. Le site géologique des îles est plus précisément un pluton granitique qui fait partie d'un ensemble plus vaste, le batholite mancellien[10] - [11].

L'histoire géologique de la région est marquée par le cycle cadomien (entre 750 et 540 Ma) qui se traduit par la surrection de la chaîne cadomienne qui devait culminer à environ 4 000 m[12]. À la fin du Précambrien supérieur, les sédiments briovériens environnants sont fortement déformés, plissés et métamorphisés par l'orogenèse cadomienne qui implique un fort épaississement crustal, formant essentiellement des schistes et des gneiss[13]. Les massifs granitiques du Mancellien[14] scellent la fin de la déformation ductile de cette orogenèse[15].

L'archipel est constitué de rochers, écueils et îlots granitiques (trois d'entre eux, réunis par un tombolo, constituent la Grande-Ile) qui représentant l'affleurement d'un massif de forme elliptique long de 12,5 km en direction est-ouest et large de 5,5 km en direction nord-sud[16].

L'étude pétrographe du massif montre qu'il est composé de deux types de roches granitiques (datation du granite 596 ± 12 Ma) : la granodiorite de Chausey (constituant la majorité des îlots), roche gris-bleuté, isogranulaire ; le granite porphyroïde des Romonts (toujours très altéré, ce granite n'a jamais été exploité), riche en mégacristaux de feldspath potassique[17].

L'étonnante dentelle de granite qu'est cet archipel a été longtemps exploitée dans de nombreuses carrières : les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sont considérés comme les premiers exploitants, peut-être dès le début au XIe siècle[18]. Au XVIe siècle, la qualité de ce granite de Chausey a conduit à son emploi, entre autres, dans la construction des manoirs du Cotentin. Il est également utilisé pour la réalisation des quais des ports de Dieppe et de Londres, au pavage des trottoirs de Paris du baron Haussmann, à la reconstruction de Saint-Malo (trottoirs, quais, murailles) en 1949[19]. Au milieu du XIXe siècle, Chausey abrite jusqu'à 500 carriers, la majorité sont des granitiers bretons installés au village des Malouins près de Port-Marie. Ce nombre paraît important et laisse imaginer des conditions de vie très difficiles[20]. La renommée de la roche locale s'explique par ses atouts : c'est un granite sain (il ne forme pas d'arène granitique alors que beaucoup de granites doivent être débarrassés de leur manteau d'altérites), débité naturellement par un système de diaclases qui permet d'obtenir des masses de puissance métrique. Cependant, des taches brunâtres (précipitation du fer de la biotite en hydroxyde de fer FeO(OH)x, formant des minéraux de limonite ou goethite) apparaissent fréquemment lors de l'altération[21], ce qui explique qu'il ait été privilégié pour les bordures de trottoirs, dans les infrastructures portuaires (quais, radoub) ou les ouvrages défensifs, et ce jusque dans les années 1950. Le transport des matériaux a été au Moyen Age et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle particulièrement difficile et coûteux. Les bâtisseurs favorisaient les pierres locales, de provenance proximale (matériaux locaux, fussent-ils médiocres) ou le transport par mer de granites insulaires, d'autant plus que les charrois lents empruntaient des chemins en très mauvais états[22].

Histoire

Les premières traces de vie humaine à Chausey remontent au néolithique, comme en témoigne notamment la présence du Cromlech de l'Œillet au milieu des vasières du nord du Sound[23].

Site de piraterie et de contrebande, cet univers labyrinthique est longtemps un repaire prisé des navigateurs-fraudeurs. Il suffisait de s'engager dans le Sound (le chenal naturel longeant la Grande Île, sound) ou de mouiller dans la Passe Beauchamp pour être à l'abri de tout regard. Sound est un terme issu du vieil anglais sund signifiant « détroit, chenal » (anglais moderne sound, même sens), renforcé par le vieux norrois sund de signification semblable.

Selon la légende de la forêt de Scissy, une marée aurait en 709 séparé ces îles, comme les Mont-Dol et Tombelaine, du continent.

En 1022, Richard II, duc de Normandie, fait don des îles Chausey et de la baronnie de Saint-Pair-sur-Mer aux religieux du Mont Saint-Michel, qui bâtissent sur la Grande Île un prieuré bénédictin, proche de l'actuelle Ferme[24].

Calsoi, le nom primitif de Chausey, apparaît d'ailleurs pour la première fois à l'occasion de la rédaction de cet acte de cession[25].

Les îles Chausey font l'objet de rivalités entre Capétiens et Plantagenêts qui se les disputent depuis le rattachement de la Normandie au domaine royal français depuis 1204. Contrairement aux îles voisines anglo-normandes, Chausey est le seul archipel normand resté français après le traité franco-anglais de Brétigny signé en 1360[26].

Dès le XVIIe siècle, l'abondance exceptionnelle du varech de Chausey en fait un site d'extraction de la soude, utilisée ensuite dans la fabrication de savon et de verre ou, à partir du XIXe siècle de l'iode, élément de base de la teinture d'iode, utilisée comme désinfectant en pharmacie. Une cinquantaine d'ouvriers (appelés « barilleurs » ou brûleurs de varech) venant des environs de Brest, Cherbourg ou Jersey, récoltent les algues couvrant les rochers submergés de Chausey[27].

Au XVIIIe siècle, l'abbé Jean-Michel Nolin tente d'importer sur Grande-Île les principes de la physiocratie alias le « gouvernement par la nature »[28].

Longtemps, des exploitants venus de Blainville, qui ont donné leur nom au village des Blainvillais situé au nord de l'île, exploitèrent la soude, en fait du carbonate de sodium tiré du varech recueilli sur les côtes et qui servit à l'industrie du verre jusqu'à ce que les chimistes produisent le carbonate de sodium. Cette soude a peut-être été utilisée dans l'industrie du savon de Rouen[8].

Au XIXe siècle, une intense activité d'exploitation du granite anime l'archipel. Pendant plusieurs années, une trentaine de carriers saisonniers bâtissent au niveau de Port Homard le « village des Malouins », car la plupart viennent de Saint-Malo[29]. À la même période, de nombreux naturalistes (Jean Victor Audouin, Henri Milne-Edwards[30], De Quatrefages[31]), attirés par la richesse de la biodiversité des îles, notamment le monde vivant littoral, viennent dans l'archipel pour leurs recherches[32], contribuant à une image flatteuse de ce patrimoine relativement à la réalité écologique[33].

Le constructeur Louis Renault passa assez de temps et investit assez d'argent dans l'archipel[34] pour y avoir été considéré comme un bienfaiteur[35] - [36].

Vue de la principale zone d'échouage à l'est de la Grande Île avec, en arrière-plan, la cale, l'hôtel et la chapelle Notre-Dame.

Vue de la principale zone d'échouage à l'est de la Grande Île avec, en arrière-plan, la cale, l'hôtel et la chapelle Notre-Dame. La plage sur la côte est de la Grande Île

La plage sur la côte est de la Grande Île Mouillage dans le nord du Sound.

Mouillage dans le nord du Sound.

Population

Malgré sa taille, la Grande Île de Chausey (45 ha) abrite plusieurs dizaines de maisons, occupées surtout en été. L’hiver, seule une petite dizaine de Chausiais y réside : pêcheurs, gardes du littoral et ponctuellement entreprises intervenant sur l’île. Les gardiens de phare ont quitté l’île en 2008.

L'île est reliée à Granville par une ou plusieurs navettes en fonction de la saison : en hiver, deux passages par semaine, mais jusqu’à plus de dix passages effectués par trois vedettes en été. Une liaison maritime existe également avec Saint-Malo, en période estivale.

Il existe une maison sur l'îlot d'Aneret[37].

Propriété et gestion

La partie sud de la Grande Île appartient à l’État qui l’a affectée à titre définitif au Conservatoire du littoral[38]. L'établissement public est ainsi propriétaire de huit hectares. Il loue une partie importante du patrimoine bâti (une quinzaine de maisons) dans le cadre actuel de baux emphytéotiques, et gère la protection du patrimoine naturel côtier.

La plus grande partie de la Grande Île (au nord), soit 38 hectares sur 46, et la totalité des îlots (20 hectares) sont privées. Léonie Hédouin, propriétaire de l'île ne voulait pas léguer son héritage à ses neveux. Elle léguera dans son testament à trois personnes qui avaient son approbation, qui monteront la SCI des îles Chausey fondée en 1919. Les trois familles à l'origine de cette société immobilière en possèdent encore aujourd'hui chacune un tiers[39], sans pouvoir construire de nouveaux bâtiments sur l'île, en vertu de la loi française de protection du littoral, qui fait de la zone côtière, des rochers et îlots et des plages un domaine naturel public protégé. De fait, Chausey relève du programme de préservation Natura 2000[39]. Le site est cependant soumis à une fréquentation touristique croissante (touristes et pêcheurs à pied), via les navettes de liaison avec le continent, les voiliers de plaisance « et, surtout, bateaux à moteur, petites vedettes et pneumatiques, dont les courbes de ventes sont aujourd'hui exponentielles »[38]. En effet, malgré le caractère privé de l'essentiel des terrains de l'archipel, « le passage des touristes y est toléré par les propriétaires »[8]. Les répercussions de cette surfréquentation, y compris celle des îlots accessibles par navire de plaisance, sont actuellement étudiées par le Conservatoire du littoral, avec l'objectif de définir une série de mesures adaptées à la préservation de l'archipel[38].

Les embarcations typiques de Chausey sont le doris, une embarcation à rames ou à moteur utilisée par les pêcheurs, et le canot chausiais, un petit bateau à voile de plaisance. Ces embarcations entrent en compétition lors des « Régates de Chausey » qui ont lieu pendant deux jours, tous les ans en août, le premier week-end de mortes-eaux. Plusieurs régates sont organisées : régate de doris, de canots chausiais, courses de godille, ainsi qu'une régate pour les enfants. Sur la plaine, se déroulent aussi des jeux auxquels participent enfants et adultes.

Réserve ornithologique

L'archipel de Chausey est connu pour ses colonies d’oiseaux de mer. Une réserve ornithologique a été créée en 1987, par convention entre la SCI des îles Chausey, propriétaire des îles, et le Groupe ornithologique normand (GONm).

Des suivis ornithologiques sont effectués en continu : l'ensemble des oiseaux nicheurs de l'archipel est ainsi recensé par les bénévoles du GONm, lors d'un stage qui se déroule à l’Ascension, tous les ans depuis 1984[40].

Des mesures de protection ont également été mises en place :

- l’accès à l'ensemble des îlots de l'archipel est interdit toute l'année, pour permettre aux oiseaux marins de nicher en toute quiétude (sauf de fin juillet à septembre) ;

- l’accès à la Grande Île est autorisé toute l'année, à condition bien sûr de respecter les sentiers et la quiétude tant des habitants que des oiseaux.

L’archipel des îles Chausey a été désigné en ZPS en [41] : c’est le premier site normand à avoir ainsi été désigné, mais ce n’est que le que, par arrêté ministériel au titre de la directive oiseaux 79/409, désormais désignée « Directive 2009/147/CE », la désignation de l’archipel est confirmée sous le code Natura 2000 FR2510037 « Îles Chausey ». Le , la zone de protection spéciale est étendue et comprend aujourd’hui un large secteur maritime rejoignant au sud la ZPS FR2510048 « Baie du mont Saint-Michel » et à l’ouest la ZPS FR2512003 du « Havre de la Sienne ». L’ensemble de l’archipel est en outre classé en réserve de chasse maritime (arrêté ministériel du ), alors qu’une partie de la grande île est, quant à elle, classée en réserve de chasse et de faune sauvage (arrêté préfectoral du ). Il existe également une réserve de pêche du Sund.

Économie

L'activité économique provient essentiellement du tourisme mais aussi de la pêche : l'eau, continuellement brassée par des courants violents, permet la pêche du homard, du bouquet, du congre, du bar et du mulet. Le vaste plateau de l'archipel est également exploité pour l'élevage des moules et des huîtres, mais cette activité n'est pas réalisée par les pêcheurs de l'île qui ne compte plus qu'une dizaine d'actifs dans ce domaine en 2008 (pêche au casier de crustacés et pêche à la drague de la praire et de l'amande de mer)[42]. Le tourisme est soutenu par la présence de trois commerces (un hôtel, un restaurant et une épicerie) ainsi que par la présence de gîtes dans l'ancienne ferme et à Port Marie. Jusqu'en 1989, une exploitation agricole subsistait l'élevage de vaches, dont le bocage encore visible sur Chausey est le vestige[8].

Personnages

- Léonie Hédouin propriétaire de l'île qui est à l'origine de son statut et conservation actuels

- Jean-François de Briselance (1623-1667), lieutenant-gouverneur des îles Chausey au XVIIe siècle.

- Marin-Marie (1901-1987), écrivain et peintre de marine a vécu sur l'île.

- Louis Renault (1877-1944), fondateur de l'entreprise de construction automobile Renault.

- Bertrand Poirot-Delpech (1929-2006), journaliste-écrivain, aimait naviguer autour de l'archipel ; auteur de l'article « Les îles Chausey », dans la revue Bateaux d', et préfacier de Chausey, Imago Mundi (1996).

- Abbé Jean-Michel Nolin (?-1773), membre du mouvement des Physiocrates, à qui le roi Louis XV a fait concession de l'île.

- Jean Chapin (1896-1994) et Jean Commère (1920-1986), artistes peintres chez qui les îles Chausey constituent un thème majeur.

Galerie

La navette de Granville.

La navette de Granville. Le château.

Le château. Le phare.

Le phare. La chapelle Notre-Dame de l'île.

La chapelle Notre-Dame de l'île. La maison du peintre de marine Marin-Marie, vue du côté est.

La maison du peintre de marine Marin-Marie, vue du côté est. La maison du peintre de marine Marin-Marie, vue du côté nord-est.

La maison du peintre de marine Marin-Marie, vue du côté nord-est. Une flotillle de voiliers à marée basse.

Une flotillle de voiliers à marée basse. Le Sound à marée basse.

Le Sound à marée basse. Le Sound par temps gris.

Le Sound par temps gris. Vue de la grande île de Chausey quand on arrive de Granville.

Vue de la grande île de Chausey quand on arrive de Granville. Partie nord-ouest de l'archipel de Chausey.

Partie nord-ouest de l'archipel de Chausey. La bisquine La Granvillaise dans le Sound, vue de la Grande Île.

La bisquine La Granvillaise dans le Sound, vue de la Grande Île. Vue sur les îles Chausey.

Vue sur les îles Chausey.

Notes et références

- François de Beaurepaire (préf. Yves Nédélec), Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Manche, Paris, A. et J. Picard, , 253 p. (ISBN 2-7084-0299-4, OCLC 15314425), p. 100

- Auguste Longnon, Les noms de lieu de la France : leur origine, leur signification, leurs transformations, Champion, , p. 159-160.

- René Lepelley, Noms de lieux de Normandie et des Îles Anglo-Normandes, éditions Christine Bonneton, 1999, p. 95-99

- T.F. Hoad, English Etymology, OUP.

- David Frotté, « Les îles Chausey, prises d'assaut par les touristes pour fuir la canicule », France 3 Normandie, 11 août 2020.

- René Musset, La Normandie, Armand Colin, , p. 201.

- Laurent Godet, « L’évaluation des besoins de conservation d’un patrimoine naturel littoral marin. L’exemple des estrans meubles de l’archipel de Chausey », MNHN PARIS, 2008, p. 34

- Brochure officielle 2008 de l'archipel Chausey

- Carte géologique de la France au 1/50000 Fougères 13-17, éditions du BRGM, 1981, p. 5

- De Mancellia, nom latin de la région du Maine, domaine structural de la partie nord-est du Massif armoricain dénommé en 1949 par le géologue Pierre Pruvost. Il est caractérisé par un Précambrien récent au sein duquel se sont mis en place des granitoïdes intrusifs antérieurement au dépôt des terrains paléozoïques ; ce domaine surélevé a été épargné par les transgressions marines du Cambrien.

- Géologie de la France, éditions du BRGM, , p. 11.

- « Une promenade, à la découverte des pierres… », sur ouest-france.fr, .

- François de Beaulieu, La Bretagne. La géologie, les milieux, la faune, la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 15.

- (en) Richard Simon D'Lemos, The Cadomian Orogeny, Geological Society Publishing House, , p. 128.

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 30.

- Max Jonin, « Géologie des Iles Chausey », Penn-Ar-Bed, no 106, , p. 15-25.

- Max Jonin, « Étude pétrographique du massif granitique des îles Chausey (Massif armoricain) », Bulletin de la Société linéenne de Normandie, no 106, , p. 15-25.

- François Ters, « Pierres de taille et Chamaillerie de Saint-Georges », Les Cahiers de l’Iroise, , p. 32-35.

- Jacqueline Lorenz, Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, , p. 338.

- Jacqueline Lorenz, « opcit », p. 336

- Louis Chauris, « Saint-Malo : la pierre et la mer », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. 89, , p. 11.

- Bernard Beck, Quand les Normands bâtissaient les églises, OCEP, , p. 79.

- Laurent Godet, op. cit., p. 40

- D'après Jacques Doris, Les îles Chausey, Coutances : imprimerie, 1929. Disponible sur Normannia

- Les îles Chausey - Inventaire et Histoire des Toponymes, de Claude et Gilbert Hurel, 1985, p. 29

- Guy Barthélemy, Les îles Chausey, Pélican, , p. 55.

- Guy Barthélemy, Les îles Chausey, Pélican, , p. 115.

- Un archipel normand, les îles Chausey et leur histoire, avec gravures, cartes et notes d'histoire naturelle, vicomte Paul de Gibon, Coutances, Imprimerie Notre-Dame, 1918.

- Guy Barthélemy, Les îles Chausey, Pélican, , p. 74.

- Jean Victor Audouin, Henri Milne-Edwards, Résumé des recherches sur les animaux sans vertèbres faites aux îles Chausey, Thuau, , 15 p. (lire en ligne).

- De Quatrefages A (1854) L’archipel de Chausey. In : De Quatrefages A (1854) Souvenirs d’un naturaliste. Charpentier, Paris, 3-35

- Laurent Godet, op. cit., p. 51

- Laurent Godet, op. cit., p. 69

- Il fait construire notamment en 1928 « Le Vieux Fort », sur les ruines de l'ancien château fort des Matignon, gouverneurs de Chausey. Cf Pierre Jourdain, Chausey, Fenixx, , p. 18

- Louis Renault, bienfaiteur de Chausey, article de La Manche Libre

- Extrait de la biographie de Louis Renault

- « La Grande Île », sur ileschausey.com (consulté le )

- Hervé Hillard, Chausey, Actes Sud, 2002, p. 46.

- Hervé Hillard, Chausey, Actes Sud, 2002, p. 45.

- Gérard Debout, RRN 2018 - Réseau des réserves de Normandie : des espaces protégés pour les oiseaux, la faune et la flore (septembre 2017 à août 2018), Groupe ornithologique normand (GONm), , 61 p. (lire en ligne), p. 39-40

- Gérard Debout et Fabrice Gallien, « Synthèse des données ornithologiques relative à l’archipel des îles Chausey - Zone de Protection Spéciale FR2510037 « Iles Chausey » »,

- Laurent Godet, op. cit., p. 43

Voir aussi

Bibliographie

- Les Iles Chausey, par Roger Vercel, prix Goncourt 1934 pour Capitaine Conan. Source : Roger Pierre Pouillot-Vercel, petit-fils de Roger Vercel.

- Les îles Chausey : Inventaire et Histoire des Toponymes, par Claude et Gilbert Hurel, illustrations de Jean-Loup Eve, Vire (Calvados) : Imprimerie Le Cornec, 1985, 109 pp. & une carte de 1831

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Granville-Îles Chausey

- Réserve ornithologique de Chausey