Émigration (1789-1815)

L'Émigration est le départ d'environ 140 000 Français monarchistes hors du territoire de leur pays, entre 1789 et 1800, en raison des troubles révolutionnaires et ceci dès le lendemain du et la prise de la Bastille. Ces fidèles de leur religion et de l'institution monarchique craignent pour ces dernières, et la tournure violente des évènements les fait craindre aussi pour leur propre intégrité physique. Si nombre d'entre eux sont nobles, prêtres ou religieux (44 %), il y a aussi des militaires (4 %), des bourgeois (17 %), des paysans (20 %), des ouvriers, artisans et commerçants (15 %). Certains émigrent pour combattre la Révolution de l’extérieur, d'autres pour échapper à ses violences, en particulier à la Terreur.

La Révolution (1789 – 1799)

Adversaires de la Révolution française

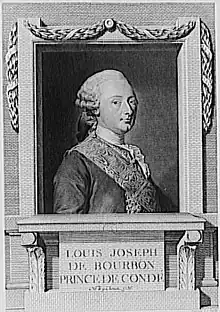

Les premières émeutes révolutionnaires, les 12 et 13 juillet 1789, sont suivies par la prise de la Bastille. La tournure violente de ces évènements et celle des émeutes qui ont lieu en province, incitent, dès le , le prince de Condé à prendre, de Chantilly, la route des Flandres. Le , le comte d’Artois, futur Charles X, suivi par les Polignac et quelques autres grands seigneurs de la cour, passent à leur tour à l’étranger. Parmi les premiers à partir, ils rejoignent à Turin la cour du roi de Sardaigne, beau-père du comte de Provence, du comte d'Artois et de leur sœur Clotilde de France puis l'électorat de Trèves où régnait leur oncle maternel Clément Wenceslas de Saxe.

Craignant pour la stabilité du régime et donc pour leur sécurité, le marquis de Bouillé, tous les membres du ministère de Broglie, Calonne, et beaucoup de courtisans ne tardent pas à les suivre.

Pour sa part, le comte de Provence, futur Louis XVIII, ne quitte la France qu'au soir du — la nuit même de la tentative de fuite de Louis XVI —, mais en suivant un autre itinéraire (il prit le chemin le plus court vers les Pays-Bas autrichiens).

%252C_Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9.jpg.webp)

La rodomontade de Bouillé, qui menaçait Paris de destruction, déclarant qu’il n’en laisserait pierre sur pierre, incite les royalistes à passer à l’étranger. Ils établirent ouvertement des bureaux, à Paris et dans les principales villes de France, pour hâter l’Émigration. Leurs journaux exagérèrent beaucoup les préparatifs des puissances étrangères contre la France, le nombre des émigrés réunis aux frontières et prédirent avec emphase leur triomphe et la chute de la Constitution.

S'ensuit l'exil des officiers de l'armée de terre et de la marine, souvent d'origine noble et en butte à l'insoumission, voire aux violences de leurs hommes, ainsi que les prêtres « réfractaires » qui refusaient la Constitution civile du clergé, votée le (et dénoncée par le pape).

La fuite et l'arrestation de Louis XVI à Varennes, le , provoquent une nouvelle vague de départs.

Après la dissolution de l'Assemblée constituante, le , la radicalisation de la Révolution pousse un grand nombre de constituants d'origine noble à quitter aussi la France.

On constate qu'entre 1789 et le 10 août 1792, date de la prise des Tuileries, 30 000 Français quittent le pays.

Enfin ceux qui émigrent plus tard, à la suite du massacre des Tuileries, des massacres de septembre, et du début de la Terreur, sont des opposants à la République mais venant de tous les milieux sociaux : artisans, commerçants ou encore un bon nombre de paysans dont les opinions connues mettent leurs jours en danger. Dans ses Mémoires, Chateaubriand décrit d’un côté « cet assemblage confus d’hommes faits, de vieillards descendus de leurs colombiers », […] de vieux gentilshommes, […] habit déchiré, […] se traînant avec un bâton et soutenus sous les bras par un de leurs fils », quand l’état-major vivait, lui, dans l’opulence[1].

Les zones d'établissement des ressortissants

Ces différents lieux dépendent surtout de la provenance géographique de l'émigrant. En effet les zones d'émigration sont variées :

- Le Bas-Canada (colonie britannique) ;

- l'Angleterre où, devant l'afflux des émigrés français, le gouvernement britannique autorise l'ouverture de chapelles catholiques à Londres, comme dans le Sud du pays à Southampton et dans les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey ;

- la Suisse, principalement à Neuchâtel, Fribourg, Berne et Bâle. On a recensé 3 700 ressortissants français dans le canton de Fribourg en 1793, dont deux tiers d'ecclésiastiques ;

- l'Allemagne, dans des villes comme Hambourg, Cologne et surtout dans la zone de l'électorat de Trèves, pays frontalier où régnait l'archevêque Clément Wenceslas de Saxe, oncle maternel du roi et de ses frères ;

- L'Autriche, où sont notamment réfugiés les Rohan ;

- l'Espagne ;

- la péninsule italienne, à Trieste, Naples, Palerme et Turin surtout ;

- les États-Unis : Talleyrand et d'autres anciens constituants, tels Briois de Beaumetz, le vicomte de Noailles ou La Rochefoucauld Liancourt y résident quelque temps en 1794-95 ;

- La Russie : le duc de Polignac, Choiseul Gouffier et son frère, Choiseul d'Aillecourt, notamment, y sont accueillis par l'impératrice Catherine II, puis par son fils, le tsar Paul 1er.

Politique du gouvernement républicain

Si en 1789 et 1790, il était relativement aisé de plier bagage, même avec ses biens, son argenterie, son or, cela devint beaucoup plus compliqué à partir de 1791. Les autorités révolutionnaires se rendent compte qu'il s'agit d'une fuite des capitaux qui peut nuire à l'économie nationale si elle continue. De plus, les émigrés devenaient menaçants et formaient de grands rassemblements à la frontière. Ils menaçaient ceux qui ne favorisaient pas leur entreprise de la confiscation de leurs biens et même de supplices. Devant ce mouvement qui s’accentuait de jour en jour, Louis XVI prend des mesures pour l’enrayer.

Des lois sont donc votées pour restreindre le pouvoir de mobilité des possibles émigrants et le , l'Assemblée législative, par un décret, ordonne aux émigrés de rentrer avant le 1er janvier de l'année suivante sous peine d’être déclarés rebelles et déchus de leurs droits.

Un second décret rétablit l'utilisation du passeport (décret du 1er février 1792).

Les princes ayant refusé d’obéir, la Législative ordonne le aux émigrés de rentrer sous peine de payer une triple contribution. Elle déclare traîtres à la patrie tous ceux qui correspondaient avec le prince de Condé ou les autres émigrés. On enjoignit aux fonctionnaires publics, aux gardes nationaux et même aux soldats d’arrêter les personnes qui tenteraient de sortir du royaume. On empêcha toute exportation d’espèces, d’or ou d’argent, d’armes, de munitions, d’effets, de voitures et de chevaux.

On prend des mesures particulières pour les « complices d'émigrés » ; on ordonne la confiscation des biens des émigrés (le ) ; puis la peine de mort pour tout émigré « pris les armes à la main ». En effet, à la frontière se masse ce qu'on appelle l'armée des Princes, formée de royalistes, qui attendent la première occasion pour renverser la jeune République. Mais avant même les considérations purement sécuritaires, « ce sont avant tout les contingences économiques qui déterminèrent les persécutions menées contre les émigrés »[2]. La fuite de ces émigrants était, en quelque sorte, contrôlée par l'État, pour mieux s'approprier leurs richesses en les transformant en biens nationaux, vendus à vil prix.

Après l’acceptation de la Constitution par le roi, on se départ de ces rigueurs et le décret du 1er août est rapporté.

L'intensification des violences en France, avec la journée du 10 août 1792, la captivité de la famille royale à la Tour du Temple, les massacres de septembre, n'incitent pas les émigrés à rentrer, bien au contraire, et leur organisation continue sur la frontière.

Poursuivant sa fuite en avant, la Législative va alors encore plus loin : elle déclare suspects de complot contre la patrie les Français rassemblés au-delà des frontières ; la peine de mort est édictée contre eux, contre les princes et les fonctionnaires publics établis hors du royaume et contre tous ceux qui pratiquent des enrôlements pour l’armée royaliste.

Les émigrés se réfugient dans presque tous les pays de l’Europe, mais principalement en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Angleterre, à Nice, à Turin, à Coblence ; un certain nombre même passent aux États-Unis et au Canada.

Soutenus par la Prusse et l’Autriche, ils lèvent bientôt une petite armée, l'« Armée des princes ».

Vers le milieu de 1792, 4 000 d’entre eux arrivent à Trèves et s'unissent aux Prussiens. La même année, ils attaquent sur les frontières du Nord-Est. C'est la bataille de Valmy, le .

Lors de la séance du , Vergniaud exprime devant l’Assemblée constituante le peu de crainte que doivent inspirer « ces factieux aussi ridicules qu’insolens [que] l’augmentation de leur nombre ne fait que […] pousser plus rapidement vers la pénurie la plus absolue ». Il affirme : « Bientôt on verra ces superbes mendians expier dans la honte et la misère les crimes de leur orgueil »[3]. Toutefois, La Convention nationale répond le 22 octobre 1792 aux émigrés en les bannissant à perpétuité du territoire de la République, et en condamnant à mort ceux qui rentreraient. Les émigrés pris les armes à la main avaient été déjà condamnés à la même peine par un décret précédent et neuf d’entre eux guillotinés sur la place de Grève ; elle ordonna, en outre, à ceux qui étaient rentrés de sortir sous quinzaine du territoire de la République. Un autre décret annula peu après les donations faites par eux depuis le , puis une lettre du ministre de l’Intérieur provoqua à la même époque la démolition de leurs châteaux.

Après l’exécution de Louis XVI, les émigrés proclament, à Willengen, le dauphin prisonnier au Temple, roi de France et de Navarre.

La Convention redouble alors de rigueurs contre eux : ceux arrêtés en France, étaient exécutés dans les vingt-quatre heures, ceux pris en pays étrangers, armés ou non armés, étaient traités de la même manière.

Malgré ces mesures, les royalistes qui n’avaient pas émigré travaillent à susciter des troubles dans les départements et ceux qui sont en pays étranger s’efforcent de désorganiser les armées révolutionnaires, se livrant à des menées dans toute l’Europe, participant à des opérations militaires, à l’insurrection de la Vendée, à l'Expédition de Quiberon.

Soutenus par la Grande-Bretagne, ils sont défaits lors de leur débarquement à Quiberon le 2 thermidor an III.

Quand Robespierre tombe, beaucoup d’entre eux rentrent en France avec la volonté de rétablir le fils de Louis XVI sur le trône. La disparition de cet enfant, Louis XVII, fait tomber leurs espérances, mais leurs menées les font expulser à nouveau du territoire, d’autant plus qu’ils prennent part aux insurrections contre la Convention dans les journées du 1er prairial et du 13 vendémiaire.

Sous le Directoire, on retrouve des émigrés parmi les conspirateurs du coup d'État du 18 fructidor an V. Après une série de lois et de résolutions relatives à leur expulsion, à leur rentrée puis à leur radiation partielle de la liste des émigrés, on revient envers eux à des mesures de plus en plus tolérantes, jusqu’à ce qu’ils soient enfin amnistiés par le Premier consul, Bonaparte.

Les tentatives contre-révolutionnaires

- L'armée des Princes : dans l'électorat de Trêves, à Coblence, les émigrés lèvent des troupes sous les ordres du prince de Condé avec l'appui du comte de Provence, futur Louis XVIII et frère du roi Louis XVI. Ces rassemblements armés inquiètent l'Assemblée législative. Elle émet un décret le qui invite le roi Louis XVI à demander aux princes allemands qui accueillent les émigrés, de disperser les attroupements et d'interdire les recrutements pour l'armée des Princes. Le , Louis XVI fait donc savoir à l'électeur de Trêves que si le il n'a pas dispersé les émigrés, il sera considéré comme ennemi de la France. L'électeur, peu enclin à voir son territoire envahi, cède et interdit les rassemblements militaires et le recrutement de l'armée des Princes dans ses États.

- La conspiration de Pichegru : après s'être illustré à la tête des armées républicaines, le général Jean-Charles Pichegru était entré en relation avec les émigrés par l'intermédiaire de Louis Fauche-Borel. Remplacé aux armées, il est destitué et déporté en Guyane après la découverte du coup d'État du 18 fructidor an V (). Il s'évade, rejoint les émigrés à Londres, y participe à la conspiration de Cadoudal puis retourne clandestinement en France. On le retrouvera étranglé en prison en .

- La Guerre de Vendée, la chouannerie, la Chouannerie Normande, les Armées catholiques et royales ;

- L'expédition de Quiberon

- La conspiration de Cadoudal en , suivie par l'enlèvement du duc d'Enghien, Louis Antoine de Bourbon-Condé, à Bade, et son exécution, à Vincennes, le 21 mars 1804.

Liste des émigrés

En 1793, la Convention fait inscrire le nom des émigrés par communes dans des listes. Après la bataille de Valmy, on avait trouvé, sur l’un d'eux, un livre d’ordre indiquant les principaux noms de l’armée de Condé.

La Convention décrète que ce livre d’ordre serait coté et paraphé à chaque page par deux secrétaires et que les commissaires feraient le relevé des noms des émigrés dont la liste serait imprimée, affichée et envoyée à toutes les municipalités.

En novembre 1792, le nom de tous les émigrés bannis y est inscrit. À cette époque, le Moniteur universel publie la liste de ceux habitant Paris. En février 1795, les députés en mission, ayant rayé des citoyens qui n’avaient pas rempli les formalités prescrites par les lois, ou fait inscrire sur cette liste ceux qui ne devaient pas y être portés, la Convention décréta qu’à l’avenir, les inscriptions et radiations seraient soumises à l’examen du comité de législation pour être infirmées ou confirmées par lui.

Le de la même année, afin d’empêcher la rentrée en France de nombreux émigrés, qui parvenaient à obtenir de faux certificats de résidence, attestant leur état d’ouvrier ou de laboureurs, l’Assemblée décida que l’état par département des radiations prononcées définitivement jusqu’à ce jour par le comité de législation, serait imprimé et, qu’il ne serait plus fait de radiations que par décret de la Convention nationale sur le rapport de son comité de législation.

L’inscription sur cette liste qui compta jusqu’à 32 000 personnes, équivalait à un arrêt de mort.

Lois et décrets contre les émigrés

L'hostilité des émigrés amène bientôt les législateurs à prendre des mesures de plus en plus rigoureuses à leur encontre. Malgré cet arsenal de lois et de décrets contre eux, les émigrés ne cessent, pendant tout le temps de la Révolution, de conspirer audacieusement contre la République.

- : la sortie de France sans passeport est interdite ;

- la même année, on adopte une triple imposition sur leurs biens ;

- : décret qui déclare en état de conspiration contre la patrie tout Français faisant partie des attroupements formés hors du royaume ;

- : peine de mort contre les émigrés qui n'auraient pas déposé les armes[4] ;

- : au moment où les Autrichiens assiégeaient Thionville, la Législative, convaincue que le plan et l’époque de cette attaque étaient connus depuis longtemps à Paris, véritable centre de la conspiration des émigrés de Coblence, décréta, sur la proposition de Antoine Merlin de Thionville, dans la séance au soir du mercredi , que les femmes et les enfants des émigrés, ainsi que Louis XVI, seraient considérés comme otages ;

- : décret prononçant leur radiation de l’état des rentes et des pensions ;

- : décret leur appliquant la loi du au séquestre de leurs biens ;

- : loi sur le divorce. L’émigration est considérée comme une cause de divorce ;

- : les émigrés sont livrés à l’exécuteur dans les vingt-quatre heures de leur jugement ;

- : les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire de la République et ceux qui rentreraient sont punis de mort ;

- : loi prévoyant la déportation des émigrés.

- : les citoyens habitant les villes rebelles sont réputés émigrés et leurs biens confisqués ;

- : décret assimilant aux émigrés les personnes qui leur envoient de l’argent ;

Sous la Terreur, une série de décrets atteignent les émigrés : le séquestre de leurs biens s’étend même à ceux de leurs parents. Ceux-ci étaient privés de liberté, frappés d’impositions spéciales et déclarés incapables d’exercer des fonctions publiques.

Le Directoire conserve ces rigueurs et une foule de décrets sont pris les concernant et fixèrent le mode de leur inscription ou de leur radiation sur les listes qui contenaient leurs noms.

Biens des émigrés

Lorsque les royalistes réfugiés à l’étranger refusèrent d’obéir au décret de 1791 qui leur ordonnait de rentrer en France avant le , sous peine de mort et de confiscation de leurs biens, ceux-ci viennent s’ajouter aux propriétés ecclésiastiques et à celles du domaine royal déjà réunies sous le nom de biens nationaux.

Plusieurs décrets paraissent successivement dans les années suivantes, concernant la vente de ces biens, leur nationalisation, l’accélération de leur vente, le dépôt des créances, fonds et titres appartenant aux émigrés. Leurs biens meubles furent aussi décrétés aliénables et ainsi que leurs immeubles, déclarés acquis à la République nonobstant les dispositions des parents.

On accorda des récompenses à ceux qui signalaient des biens d’émigrés ayant échappé au séquestre, ainsi qu’à ceux qui découvraient de l’argent ou des valeurs cachées leur appartenant.

En 1793, devant l’appui que leur prêtaient certains fonctionnaires des domaines, la Convention décréta que ceux d’entre eux qui refuseraient d’affermer les biens des émigrés seraient punis de dix ans de fers. Leurs créanciers furent déclarés créanciers de l’État.

Un grand nombre de règlements formant une législation tout entière furent pris concernant les émigrés, les acquéreurs de leurs biens, la liquidation de leurs dettes, celle des rentes viagères que certains étaient obligés de faire, et l’état d’indivision dans lequel se trouvaient plusieurs d’entre eux vis-à-vis d’associés non émigrés.

Cette spoliation des biens des émigrés appauvrit beaucoup de familles en s'étendant aux parts futures d'héritage des enfants émigrés de français restés en France, dont la part future d'héritage est également confisquée.

Le 6 floréal an X, Bonaparte, dans son sénatus-consulte, déclare que les émigrés rentrés en France reprendront possession de leurs biens qui étaient encore entre les mains de la nation, à l’exception des forêts et des immeubles affectés à un service public ; quant à ceux achetés jusqu’à ce jour comme biens nationaux, leurs acquéreurs devaient en rester propriétaires sans être inquiétés.

Le Journal des émigrés

Ce journal donnait un tableau contenant les noms des émigrés par département, le lieu de leur domicile et celui de la situation et de l’universalité de leurs biens dont la vente était ordonnée par décret de la Convention.

Cette feuille indicatrice était sous la direction d’un certain Lachevardière qui profitait de son accès auprès des membres les plus avancés de la Montagne pour désigner les proscrits. Elle disparut en 1793.

Consulat et Premier Empire (1799 – 1814)

Le Concordat et le retour des pasteurs

Le (25 messidor an IX[5]) est signé le Concordat[6] entre le gouvernement français et le pape Pie VII, qui remet en cause la Constitution civile du clergé de 1790. En effet, en 1790, les ecclésiastiques français avaient dû prêter serment de fidélité à la Constitution, ce qui les faisait devenir en quelque sorte fonctionnaires. Le Concordat annule cet acte de 1790. Le gouvernement reconnaît donc que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français, ce qui constitue le début de la disparition progressive de l'Église gallicane[7] en France. La papauté redevient la source de l'institution canonique en nommant à nouveau les évêques. Dans ce contexte, les prêtres réfractaires émigrés ou réfugiés à l'étranger signent les actes de soumission, acceptent la nouvelle organisation de l'Église de France et regagnent leur pays.

L'exemple de Mgr d'Agoult de Bonneval : évêque de Pamiers (au sud de Toulouse) en 1786, puis président des États de Foix, il avait émigré au début de la Révolution. Il regagne la France après s'être démis de son siège. Auteur de nombreuses brochures et pamphlets politiques, l'évêque était également connu pour ses études économiques. Dans une lettre du , il adresse sa soumission au consulat de France à Hambourg : « Charles, Constant, César, Loup, Joseph, Mathieu d'Agoult, ancien évêque de Pamiers, désirant rentrer dans ma patrie, déclare que je suis dans la communion des évêques de France nommé en exécution du concordat passé entre le gouvernement françois et Sa Sainteté Pie VII, que je serai fidèle au gouvernement établi par la constitution et n'entretiendrai ni directement, ni indirectement aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'État »[8].

A l'inverse, quelques évêques refusent leur démission, tels Monseigneur de Béthizy de Mézières, évêque d'Uzès, député à l'assemblée constituante, laquelle avait supprimé son évêché, qui regagne Londres à la Restauration et y meurt en 1817.

Le retour des émigrés

Sous le Consulat, le retour des émigrés en France s'accélère. Napoléon Bonaparte a en effet pour objectif de mettre un terme aux divisions nées de la Révolution. Déjà, l'établissement de certificats de résidence avait favorisé une première vague de retour : ces certificats devaient permettre de distinguer les émigrés des présumés émigrés. Ils devaient être signés par des témoins — les signatures étaient ensuite authentifiées — et vérifiées par l'autorité municipale. Souvent faux et délivrés avec facilité, ils avaient permis les rentrées clandestines[9]. Pendant le régime consulaire, plusieurs autres mesures de pacification régularisent ces rentrées. La première, l'arrêté du 28 vendémiaire an IX (), permet aux Français émigrés qui ont fait l'objet d'une radiation provisoire ou définitive (des registres civils), de rentrer en France. En échange, ils doivent jurer fidélité dans les vingt jours à la publication de l'arrêté selon la formule suivante : « Je promets fidélité à la constitution ». Le sénatus-consulte du 6 floréal an X () complète un peu plus l'œuvre de pacification du Consulat puisqu'il accorde l'amnistie générale aux émigrés[10]. La loi des otages du 24 messidor an VII () est également supprimée : cette loi permettait d'arrêter les parents d'émigrés et les rebelles coupables d'émeutes ou de troubles insurrectionnels.

La Restauration

Le Premier Empire s'effondre le . Dès lors, les émigrés restant encore à l'étranger reviennent après deux décennies d'absence, en même temps que le pouvoir des Bourbons : Louis XVIII, alors émigré à Londres, monte sur le trône de France. Certains reviennent, mais pas tous : une partie des émigrés reste dans le pays où ils ont élu domicile, sans oublier les émigrés morts en exil. Mais cette Première Restauration ne dure qu'un peu moins d'un an. En , Napoléon Ier reprend le pouvoir, durant les Cent-Jours.

À nouveau, Louis XVIII et une partie de la cour doivent s'exiler. C'est l'exil du gouvernement de Louis XVIII à Gand.

Enfin, en , commence la Seconde Restauration, avec le retour définitif des émigrés.

Les émigrés demandent la restitution de leurs biens, confisqués lors de la Révolution.

Louis XVIII s'y refuse, mais, dès le début de son règne, Charles X règle la question de la spoliation des biens nationaux le au travers de la « loi du milliard aux émigrés ». Cette loi prévoit une somme légèrement inférieure à un milliard de francs, qui doit être partagée entre cinquante mille émigrés, souvent nobles ou membres du clergé, en l'espace de cinq ans.

En réalité, 600 millions seront dépensés pour cette indemnisation, une mesure d'équité qui provoque l'indignation d'une partie de la population.

Notes et références

- François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, Tome 1, Livre IX, Chap. 9-11, Paris, Le Livre de Poche, , 1691 p. (ISBN 978-2-253-13273-8).

- Jean Tulard, Histoire et Dictionnaire de la Révolution française, 1998.

- Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, Vol. XII, Paris, Paulin, , 493 p. (lire en ligne), p. 183 et seq.

- La Révolution française - L'Assemblée nationale législative 1er octobre 1791 - 27 septembre 1792.

- Calendrier républicain.

- Voir Régime concordataire français.

- Voir Gallicanisme.

- Ministère des Affaires Étrangères, Direction des archives, Les Français à l'Étranger et la Révolution, Nantes, 1989.

- Voir la loi relative à http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/lois_penales_revolution_francaise/lois_penales_revolution_francaise_2.htm.

- Ier Empire Documents - Bulletin des Lois.

Annexes

Bibliographie

- Trophime Gérard de Lally Tollendal, Défense des émigrés français adressée en 1797 au Peuple français, nouvelle édition, 1825, Paris, Librairie Delaunay, XV-VII-461 pages, lire en ligne

- Henri Forneron, Histoire générale des émigrés pendant la Révolution française, 1884-1890, Paris, librairie Plon, tome 1 lire en ligne, tome 2 lire en ligne, tome 3 ;

- Ernest Daudet, Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, tome premier, de la prise de la Bastille au dix-huit fructidor, 1901, Paris, Librairie Poussielgue, VII-406 pages ; tome 2, du dix-huit fructidor au dix-huit brumaire, 1905, Paris, Hachette, 454 pages ; tome 3, du dix-huit brumaire à la Restauration, 1907, Paris, Librairie Hachette, 539 pages ;

- Ernest Daudet, La Police et les chouans sous le Consulat et l'Empire, 1895, Paris, Plon, 360 p.

- Ernest Daudet, La Conjuration de Pichegru et les complots royalistes du midi et de l'Est 1795-1797, 1901, Paris, Plon, 394 p.

- Ernest Daudet, Les Emigrés et la seconde coalition 1797-1800, 1886, Paris, Ernest Kolb, 381 p.

- Ernest Daudet, Les Bourbons et la Russie pendant la Révolution française, sans date [ca 1890], Paris, Librairie illustrée, 397 p.

- Elphège Boursin, Augustin Challamel, Dictionnaire de la Révolution française, Paris, Jouvet et Cie, 1893, p. 78, 227-9 ;

- Louis Honoré, L'Emigration dans le Var (1789-1825), 1923, Draguignan, Imprimerie du Var, 781 pages, lire en ligne ;

- Charles Girault, La Noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe, 1957, Laval, Imprimerie-librairie Goupil, 435 p.

- Georges Sangnier, Les Emigrés du Pas de Calais pendant la Révolution, sans date [ca 1960], Blangermont, l'auteur, 430 p.

- Jean Pinasseau, L'Émigration militaire : campagne de 1792, Paris, Picard, 1971.

- Ghislain de Diesbach, Histoire de l'Émigration, 1789-1814, Perrin, 1984 ; 1998.

- Roger Dupuy, La Noblesse entre l’exil et la mort, Rennes, Éditions Ouest-France, 1989.

- Ministère des Affaires étrangères, Direction des archives, Les Français à l'étranger et la Révolution, Nantes, 1989.

- Jean Tulard, La Contre-Révolution, origines, histoire, postérité, Perrin, 1990.

- Jean Tulard, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, Robert Laffont, 1998.

- Jean-Antoine de Brons 1791, Journal d'Émigration, Présentation, transcription et annotation par Patrick Richet, Les Éditions de l'Entre-Deux-Mers, 2014. Famille de Brons, seigneur du château de Pommiers (Vérac).

Articles connexes

Liens externes

- Les archives dite de l'Émigration, élaborées par les services groupés autour du prince Louis XVIII, de son frère, le comte d'Artois, du prince Charles X, des commandants de l'armée des Princes et des armées royalistes de France, d’abord réunies à l'ambassade française de Londres, furent transférées à Paris de 1814 à 1816. Elles sont aujourd’hui conservées aux Archives nationales (France).