XVIe siècle av. J.-C.

Voir aussi : Liste des siècles, Chiffres romains

IIIe millénaire av. J.-C. | IIe millénaire av. J.-C. | Ier millénaire av. J.-C.

../.. | XVIIIe siècle av. J.-C. | XVIIe siècle av. J.-C. | XVIe siècle av. J.-C. | XVe siècle av. J.-C.| XIVe siècle av. J.-C.| ../..

Années 1590 av. J.-C. | Années 1580 av. J.-C. | Années 1570 av. J.-C. | Années 1560 av. J.-C. | Années 1550 av. J.-C.

Années 1540 av. J.-C. | Années 1530 av. J.-C. | Années 1520 av. J.-C. | Années 1510 av. J.-C. | Années 1500 av. J.-C.

Événements

Asie

- Vers 1600-1300 av. J.-C. : période d'Erligang en Chine, divisée en phases supérieure (1600-1450 av. J.-C.) et inférieure (1450-1300 av. J.-C.). Cette culture de l'âge du bronze, parfois interprétée comme la première partie de la dynastie Shang, se développe dans la plaine centrale et dans la vallée du Moyen Yangzi[1].

Fonte du bronze[2] à l’aide de charbon de bois et de moules en argile pour la production d’armes et d’objets cérémoniels. Céramique cuite à très haute température (« proto-porcelaine »). Travail du jade et de la soie[3]. Mines de cuivre de Tongling ( Jiangxi) et de Tonglüshan (Hubei)[4]. Usage de l’agriculture (millet, sorgho, orge, froment, chanvre à graine comestible) avec des outils de pierre, de bois et d’os (houe de pierre, bêche de bois à deux dents, couteau de schiste ou de coquillage de forme ovale ou en demi-lune). Élevage du porc, du chien et de la poule. La pêche en eau douce, la chasse au petit gibier, la cueillette des herbes et des fruits sauvages fournissent un appoint important à l’alimentation paysanne. Si les techniques des cultivateurs de l’époque Shang ne diffèrent guère de celles de la période Néolithique, le voisinage de la cité-palais a modifié entièrement leurs conditions de vie : ils se trouvent sous la protection religieuse et militaire de la ville murée et les conditions sociales confinent et spécialisent la paysannerie dans la culture et l’élevage. Les produits de son activité ont leur emploi dans les sacrifices de la classe noble : céréales, alcools, porcs et chiens comestibles[5]. Élaboration d’un calendrier lunaire (mois) et solaire (années), écriture (logogrammes sur os divinatoires ou carapace de tortue). Religion polythéiste, dont Shang Di est le dieu suprême. Pratique de sacrifices humains en masse (jusqu’à un millier de victimes) et animaux (chiens, chevaux, singes, cervidés, parfois rhinocéros et éléphants) lors de l’inhumation des rois de la dynastie Shang mais aussi au cours des rituels d'inauguration des palais et des temples[3]. Plus courantes sont les offrandes de nourriture et de vin de céréale.

- 1570-1045 av. J.-C. : dynastie Shang en Chine selon l'historiographie chinoise. C'est la première dynastie à avoir laissé des sources écrites (os oraculaire) dans sa phase tardive[6]. La première capitale, Xibo, a été localisée sur la rivière Luo, près de Luoyang, puis elle est transférée à Ao, près de Zhengzhou (Henan) où l’on a retrouvé la cité entourée de murs[7]. La société, hiérarchisée se compose d’une aristocratie vivant dans des palais fortifiés, d’artisans habitant extra-muros et de paysans semi-sédentaires. Zhengzhou comprend un vaste espace enclos de 320 ha entouré par un réseau de résidences et d’ateliers (fonderie de bronze, céramique, travail de l’os et du jade)[8]. Le rempart de terre pilée a 7 km de long et est conservé par endroits sur une hauteur de 9 m. Au cours des siècles précédant l’installation de la capitale à Anyang (1400 av. J.-C.), les Shang auraient changé sept fois de capitale, dans le nord et le nord-est du Henan. L’archéologie confirme en partie cette tradition : les sites de Zhengzhou et celui de Yanshi, à l’est de Luoyang, correspondent à ceux de capitales antérieures à l’époque de Anyang.L’étude des inscriptions divinatoires sur os et écailles de tortue a permis de reconstituer la liste des trente rois Shang, et cette liste est presque identique à celle que l’historien Sima Qian (145-86 av. J.-C.) a recueillie d’une tradition déjà millénaire. Avec les treize premiers souverains, la succession normale est de frère aîné à frère cadet, le fils ne succédant au père que de façon exceptionnelle. Avec les quatre derniers rois, la succession de père à fils devient la règle et cette règle se maintiendra aux époques postérieures[5].

Puits ayant recueilli des inscriptions oraculaires durant la dynastie Shang

Puits ayant recueilli des inscriptions oraculaires durant la dynastie Shang

Proche Orient

- Vers 1600 av. J.-C. :

- invasion de la ville d’Ebla en Syrie, par le roi hourrite Pizikarra de Ninive selon un récit épique, et abandon du site par les habitants[9].

- version akkadienne du récit du déluge (Épopée de Gilgamesh)[10].

- 1595-1157 av. J.-C. : dynastie kassite de Babylone. Âge du bronze récent en Mésopotamie (XVIe au Xe siècle)[3]. Début de la période dite « médio-babylonienne » (1595 av. J.-C.-fin du IIe millénaire). Siècles obscurs (XVIe et XVe) en Anatolie et en Mésopotamie à la suite des invasions. Si les sources sont rares, la période de domination kassite semble être une époque de stabilité politique et économique.

- Années 1550 av. J.-C. : fin de la domination des Hyksôs en Égypte. Fin de la Deuxième Période intermédiaire et début du Nouvel Empire[11].

- XVIe-XIVe siècle : à Nuzi, découverte de quelque 4000 documents datant de la période mittanienne : contrats, liste de corvéables et de bénéficiaires provenant de l’administration du palais[12].

Europe

- Vers 1600 av. J.-C. : les peuples indo-européens atteignent le Rhin et rencontrent d’autres envahisseurs venus de la péninsule ibérique. De leur mélange avec des tribus danubiennes seraient issus les lointains ancêtres des Celtes de l’Âge du fer. Ils contribuent à la diffusion du bronze en Europe occidentale[13].

- 1600-1300 av. J.-C. : Bronze moyen en Europe occidentale. Dépression climatique de Löbben repérée dans les glaciers autrichiens. Repli et différentiation des cultures régionales[14]. Déclin de la civilisation des tumulus armoricains et mutation de la civilisation du Wessex. Dans le nord-ouest des îles britanniques se développe une tradition d’urnes funéraires et d’incinérations. Elle se répand plus tard au sud ouest de l’Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas puis dans le nord de la France et en Bretagne (1200 av. J.-C.). L’industrie et la distribution du bronze se développent, notamment dans le Médoc (massives haches à rebords latéraux), en Bretagne (pointes de lances de Tréboul, épées de Saint-Brandan ou à lames cérémonielles), en Normandie, dans les îles Britanniques (pointes de lances à œillets, rapières, torques en or irlandais)[15].

- Vers 1600/1500-1100/1000 av. J.-C. : culture des Talayots dans les Baléares, Torres en Corse et des Nouraghes en Sardaigne. Ce sont des tours de guet fortifiées, au rôle à la foi défensif, funéraire et religieux, qui dominent les villages entourés de murs cyclopéens[16]. Les rites funéraires et religieux des îles méditerranéennes évoluent loin des courants continentaux et restent influencés par la religion néolithique (persistance du mégalithisme).

- Vers 1600-1500 av. J.-C. : Bronze récent I (MR I A) en Grèce[17]. Helladique Récent I[18]. La civilisation mycénienne (1550-1100 av. J.-C.) entretient des relations commerciales avec le monde extérieur pour s’approvisionner en ambre et en étain, vers l’ouest jusqu’aux îles éoliennes et vers l’est jusqu’à l’Égypte, la Syrie et la Palestine. Minoens et Mycéniens créent des colonies dans les Cyclades, à Rhodes, et à Milet. Des comptoirs minoens et mycéniens sont attestés ou présumés à Chypre, au Levant, en Sicile et en Italie méridionale[19].

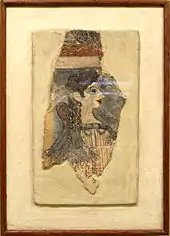

- Vers 1570-1400 av. J.-C. : apogée de la civilisation minoenne en Crète, avec les palais de Cnossos, Phaistos, Malia et Zakros. Les vaisseaux crétois exportent des produits de luxe en Syrie et en Égypte. Fresques du « prince au lys » et de « la parisienne » au palais de Cnossos, « vase des moissonneurs » et « rhyton des boxeurs » en stéatite trouvé à Aghia Triada, gobelets d'or de la tombe à tholos de Vaphio attribués à des artistes crétois, etc[10].

- Vers 1550-1100 av. J.-C. : Époque mycénienne en Grèce.

Art et culture

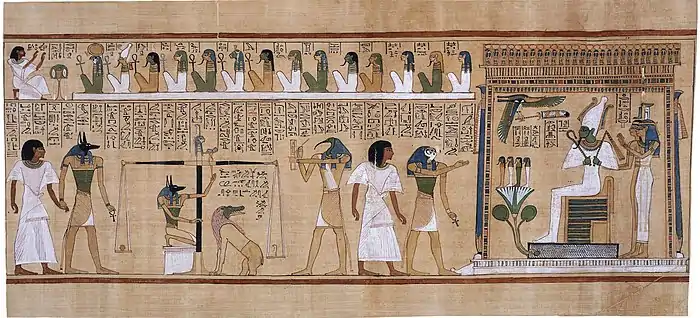

- Le livre des morts est rédigée à Thèbes à partir de la XVIIIe dynastie[20]. C'est un rouleau de papyrus placé à côté de la momie dans son sarcophage. La magie opératoire du texte efface les fautes et garantit l’accès à l’au-delà d’Osiris ; le problème d’un pardon n’est pas posé, le dieu se bornant à constater l’effet de la possession de la connaissance magique, science divine dans les conceptions égyptiennes.

- Le Nouvel Empire voit se développer une riche littérature hymnique qui montre l’érudition théologique des prêtres des Maisons de vie (institutions au sein des temples où les scribes programment, rédigent et recopient les textes). Les hymnes solaires se développent particulièrement. Ils expriment une tendance à voir dans l’astre solaire la forme par excellence de manifestation visible du divin, résumant toutes les autres. Les sagesses (ou « Enseignements ») reprennent ce thème dès le début du Nouvel Empire[21].

Inventions, découvertes, introductions

- Introduction du cheval et du char de guerre en Babylonie par les Kassites du Zagros[22]. L’installation d’un essieu, la découverte des roues à rayons, l’utilisation du bronze pour les moyeux permettent l’emploi d’une caisse plus légère, et rendent le char plus solide et plus maniable. Il est possible de réaliser de véritables charges de char qui peuvent facilement disloquer les lignes adverses. L’arme se généralise dans toutes les armées. En général, selon leur importance, les localités sont astreintes à fournir au palais des chars où des parties de char, qui sont gardés dans les arsenaux royaux qui en assurent la gestion et l’entretien.

- Une véritable armée permanente se développe en Égypte à partir de la XVIIIe dynastie, comprenant à côté de la traditionnelle conscription de vrais soldats de carrière, mercenaires étrangers, guerriers vaincus enrôlés de force[23]. L’infanterie est composée de sections de cinquante hommes (archers, piquiers), tradition ancienne, puis en corps d’armée de 4 000 à 5 000 hommes, dont le nombre a évolué de deux à quatre au cours du Nouvel empire. L’armée égyptienne adopte également le char de guerre (timon unique, roue à rayons, armature en bois gainé de cuir), monté par un conducteur et un archer, qui devient l’élément moteur de la stratégie. La charrerie devient l’arme des jeunes nobles, élevés et entraînés au palais royal avec l’héritier du trône, dont la formation couple l’entraînement militaire et l’éducation du scribe. Chaque corps d’armée est doté d’un escadron d’une cinquantaine de chars. Les scribes de l’armée jouent un rôle essentiel dans la gestion des personnels, la logistique et l’intendance. L’important développement de la marine (chantiers navals de Memphis) devient primordial dans la préparation des expéditions militaires. Le roi est le chef des armées, entouré d’un véritable état-major comprenant, avec le vizir, le « général en chef » assisté des chefs des corps d’armée.

- Traités médicaux rédigés sur le papyrus Edwin Smith à la seconde période intermédiaire, le papyrus Ebers et sur le papyrus Hearst pendant la XVIIIe dynastie[24]. Le Papyrus Edwin Smith décrit les décoctions de feuilles de saule comme médicament[25] ; il s'agit de l'ancêtre de l'aspirine.

- Les premiers contenants en verre apparaissent en Mésopotamie dans le courant siècle avec des pièces constituées d'éléments préfabriqués (verre mosaïque) ou en verre formé sur noyau. Les ateliers égyptiens sont clairement attestés à partir du XVe siècle av. J.-C.[26].

- Invention de la technique de la glaçure en Mésopotamie : on plonge la céramique déjà cuite dans un creuset contenant un mélange de chaux, silice et soude en fusion, puis on procède à une nouvelle cuisson de l’objet. L’adjonction d’oxydants métalliques permet de varier les couleurs. Les céramiques obtenues sont plus imperméables et les décors peuvent varier à l’infini. En appliquant cette glaçure à une brique préalablement moulée, on peut élever des façades entières de briques « émaillées »[27].

Notes et références

- Michael Dillon, Encyclopedia of Chinese History, Taylor & Francis, , 862 p. (ISBN 978-1-317-81716-1, présentation en ligne)

- John M. Roberts, Odd Arne Westad, Histoire du monde, edi8, , 473 p. (ISBN 978-2-262-06547-8, présentation en ligne)

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité : 3000 à 700 av. J.-C, UNESCO, , 1402 p. (ISBN 978-92-3-202811-2, présentation en ligne)

- (en) Li Liu et Xingcan Chen, The archaeology of China : from the late paleolithic to the early bronze age, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-64310-8, présentation en ligne)

- Jacques Gernet des origines à l'Empire, La Chine ancienne. Que sais-je?, Numéro 1113, Presses universitaires de France, (présentation en ligne)

- Michael Loewe et Edward L. Shaughnessy, The Cambridge History of Ancient China : From the Origins of Civilization to 221 BC, Cambridge University Press, , 1148 p. (ISBN 978-0-521-47030-8, présentation en ligne)

- Dorothy Perkins, Encyclopedia of China : History and Culture, Routledge, , 684 p. (ISBN 978-1-135-93562-7, présentation en ligne)

- Jacques Pimpaneau, Chine : culture et traditions, Philippe Picquier, , 537 p. (ISBN 978-2-8097-3232-0, présentation en ligne)

- (en) Seymour Gitin, J. Edward Wright, J. P. Dessel, Confronting the past : archaeological and historical essays on ancient Israel in honor of William G. Dever, Winona Lake (Ind.), Eisenbrauns, , 376 p. (ISBN 978-1-57506-117-7, présentation en ligne)

- Yves Denis Papin, Chronologie de l'histoire ancienne, Éditions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-346-0, présentation en ligne)

- Brian M. Fagan et Chris Scarre, Ancient Civilizations, Routledge, , 536 p. (ISBN 978-1-317-29607-2, présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 600 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne)

- Gérard Bailloud, La France de la préhistoire, Tallandier, (présentation en ligne)

- Louis Cagin, Ada Acovitsioti-Hameau, Marine Bagnéris, Romana Harfouche, Olivier Hérault, Michel Jean, Denis Lacaille, Jean Lafitte, Danièle Larcena, Pierre sèche : théorie et pratique : Dun système traditionnel de construction, Éditions Eyrolles, , 226 p. (ISBN 978-2-212-59465-2, présentation en ligne)

- Claude Baurain, Les Grecs et la Méditerranée orientale : des siècles "obscurs" à la fin de l'époque archaïque, Presses universitaires de France, (présentation en ligne)

- Bryan Feuer, Mycenaean Civilization : An Annotated Bibliography through 2002, rev. ed., McFarland, , 387 p. (ISBN 978-0-7864-2698-0, présentation en ligne)

- Corinne Julien, op. cit, p. 386-390.

- Florence Braunstein et Jean-François Pépin, 1 kilo de culture générale, Presses Universitaires de France, , 1680 p. (ISBN 978-2-13-063262-7, présentation en ligne)

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne)

- Corinne Julien, op. cit, p. 104.

- J. Desmond Clark, The Cambridge History of Africa. From the Earliest Times to c. 500 BC, vol. 1, Cambridge University Press, , 4155 p. (ISBN 978-0-521-22215-0, présentation en ligne)

- Guy Mazars, Des sources du savoir aux médicaments du futur, IRD Éditions, , 467 p. (ISBN 978-2-7099-1780-3, présentation en ligne)

- Yves Landry, Petite histoire des médicaments : De l'Antiquité à nos jours, Dunod, , 224 p. (ISBN 978-2-10-057130-7, présentation en ligne)

- Archeologia, vol. 380 à 384, A. Fanton, (présentation en ligne)

- Jean Margueron, Les Mésopotamiens, A&J Picard, , 447 p. (ISBN 978-2-7084-0693-3, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.