Culture nuragique

La culture nuragique apparaît en Sardaigne au cours du premier âge du bronze, vers le XVIIIe siècle av. J.-C. et concerne plusieurs milliers de monuments[1]. Son nom dérive de son monument le plus caractéristique : le nuraghe. En une vingtaine d'années, le « nombre d’édifices répertoriés est passé de 9 000 à 20 000 »[1]. Une civilisation très semblable, appelée torréenne, s'est développée dans l'actuelle Corse-du-Sud dans la même période.

| Répartition géographique | Sardaigne |

|---|---|

| Période | Âge du Bronze et Âge du Fer |

| Chronologie | du XVIIIe siècle jusqu'à la colonisation romaine en 238 avant notre ère |

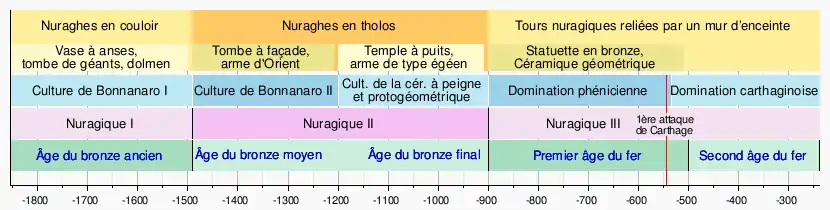

Chronologie

Nuragique I

La culture de Bonnanaro, qui marque le début de l’âge nuragique, se développe entre -1800 et -1600. Il a été formé de l'évolution finale de la culture campaniforme ainsi que d'influences de la péninsule italienne (culture de Polada).

Sur la base d’une classification et d’une division temporelle du spécialiste Giovanni Lilliu, la première phase dénommée Nuragique I, voit se former les caractéristiques principales de cette culture ; entre la fin du Bronze ancien et les débuts du Bronze moyen (XVIIIe – XVIe siècle av. J.-C.) apparaissent les premiers « proto-nuraghes », appelés également « nuraghes en couloir ». Il s’agit d’édifices assez différents des nuraghes classiques : d’aspect plus ramassé et dont le plan est généralement irrégulier. On ne trouve pas à l’intérieur la grande chambre circulaire typique du nuraghe, mais un ou plusieurs couloirs et éventuellement une petite chambre couverte par une fausse voûte.

Nuragique II

._Nuraghe_Arrubiu..JPG.webp)

À l’âge du bronze moyen, au cours des XVIIe – XIVe siècle av. J.-C. apparaissent les nuraghes en tholos, caractérisés par la tour conique tronquée qui abrite à l’intérieur une ou plusieurs chambres superposées, couvertes par une fausse voûte.

Nuragique III

Dans un second temps, à situer vraisemblablement durant la phase du Nuragique III (Bronze récent et Bronze final, entre le XIVe – IXe siècle av. J.-C.) furent adossées au simple nuraghe déjà existant d’autres tours nuragiques reliées par un mur d’enceinte pour former un véritable bastion muni de tours, constituant des édifices imposants et bien articulés : du simple ajout d’une petite tour latérale à la véritable forteresse avec un bastion pourvu de tours angulaires, généralement trois (Santu Antine, Torralba-SS, Losa, Abbasanta-OR), quatre (Su Nuraxi, Barumini; Santa Barbara, Macomer), ou même cinq (Arrubiu, Orroli), souvent pourvus d’une cour intérieure où se trouvait également un puits pour l’eau.

D’autres murs d’enceinte extérieure, parfois pourvus de tours, pouvaient entourer les bastions et constituer une ligne de défense avancée. En ce qui concerne leur fonction, les archéologues sont désormais d’accord pour considérer que les nuraghes étaient des édifices à caractère à la fois civil et militaire, destinés au contrôle et à la défense du territoire et de ses ressources. En effet, à partir de la simple tour de guet située à la limite du territoire appartenant à une tribu, sise sur un sommet isolé, ou de la garnison des points stratégiques les plus importants (les voies d’accès aux vallées, les sentiers grimpant sur les plateaux, les cours d’eau, les gués, les sources, etc.) on arrive à des édifices complexes comprenant jusqu’à 17 tours (nuraghe Arrubiu, Orroli) et des murs épais de plusieurs mètres, situés au centre de l’espace relevant de l’intérêt commun et certainement résidence fortifiée de l’autorité politique, civile et militaire, et probablement aussi religieuse de la région.

La majeure partie de la population résidait dans les villages de cabanes plus ou moins simples et nombreuses (quelquefois plusieurs centaines) en plus des nuraghes. La vie quotidienne se déroulait donc à l’intérieur de modestes demeures de pierres au toit généralement constitués de branchages, souvent crépies à l’intérieur avec du torchis et quelquefois isolées avec du liège.

Selon certains chercheurs, les Shardanes, une des populations qui font partie de la coalition Peuples de la mer, serait identifiable avec les peuples nuragiques[2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7].

Dernière phase

Dans la dernière phase de la culture nuragique se développe un genre de cabane plus évolué, indiquant une meilleure articulation des activités : il s’agit de la cabane à secteur, assumant parfois la dimension d’un véritable quartier, divisé en petits logis s’ouvrant sur une courette et souvent doté d’un four à pain. Parmi les édifices qui caractérisaient les villages on peut surtout remarquer les cabanes de réunions, pourvues d’un siège en pierre au niveau de la base de la tour et destinées aux assemblées des notables du village.

Architecture funéraire

L’architecture funéraire est représentée par les tombes mégalithiques en couloir, mieux connues du nom de tombes des géants, qu’on trouve dans toute la Sardaigne bien qu’avec quelques différences, et en plus grand nombre dans la partie centrale de l’île. Il s’agit de tombes constituées d’une chambre funéraire de forme allongée, construites avec des pierres plates plantées verticalement et couverte de pierres plates également (pour les plus archaïques, des dolmens), ou bien par des rangées de pierres disposées en ogive. De face, la tombe s’ouvrait en deux arcs pour délimiter un espace semi-circulaire.

Nombre de monuments

En une vingtaine d'années, entre 1995 et 2015, le « nombre d’édifices répertoriés est passé de 9 000 à 20 000 »[1].

Religion

L’architecture religieuse est au contraire représentée par des puits et des sources sacrées : édifices liés au culte animiste de l’eau. D’autres édifices de culte sont cependant présents en plusieurs endroits de l’île, toutefois moins nombreux que les puits et les sources, ce sont les fameux « temples en mégaron ». Les offrandes de bronzes votifs sont généralement associées aux lieux de culte ; il s’agit là d’une production typique de l’artisanat nuragique, représentant des hommes et des femmes, des animaux, des maquettes de bateaux, de nuraghes, des créatures fantastiques, des reproductions en miniature d’objets usuels.

Art

L’habileté et le goût des artisans nuragiques se manifestent essentiellement dans la décoration de vases d’usage certainement rituel, destinés à être utilisés durant des cérémonies complexes ; peut-être dans certains cas également destinés à être rituellement brisés à la fin de la cérémonie, tels les vases retrouvés au fond des puits sacrés.

Les prétendus (dans le sens de faux ?) bronzetti (brunzittos ou brunzittus en langue sarde) sont de petites statuettes en bronze obtenues avec la technique de coulée de cire perdue. Ils peuvent mesurer jusqu'à 39 cm et représenter des scènes de la vie quotidienne, des personnages de différentes classes sociales, des figures animales, des divinités, des navires, etc.

Les Géants de Mont-Prama sont un groupe de 32 (ou 40) statues d'une hauteur allant jusqu'à 2,5 m, trouvées en 1974 près de Cabras, dans la province d'Oristano. Ils représentent des guerriers, des archers, des lutteurs, des modèles de nuraghe et des boxeurs avec un bouclier et un gant armé.

Guerrier de Mont-Prama

Guerrier de Mont-Prama Modèle de bateau nuragique. Cagliari, Museo Archeologico Nazionale.

Modèle de bateau nuragique. Cagliari, Museo Archeologico Nazionale.%252C_grande_demone_a_quattro_occhi%252C_quattro_braccia_e_due_scudi_02.jpg.webp) Sculpture en bronze d'un guerrier avec quatre yeux et quatre bras.

Sculpture en bronze d'un guerrier avec quatre yeux et quatre bras. Epée de Monte Idda (Decimoputzu)

Epée de Monte Idda (Decimoputzu) Sculpture en bronze d'un chef nuragique.

Sculpture en bronze d'un chef nuragique. Trône ou autel nuragique.

Trône ou autel nuragique._._Museo_archeologico_%22Villa_Abbas%22._Immagine_087.jpg.webp) Vase en céramique

Vase en céramique Lingot à peau de bœuf trouvé à Nuragus.

Lingot à peau de bœuf trouvé à Nuragus.

Structure sociale et économie

Il est assez plausible de considérer que la culture des peuples des nuraghes était structurée en chefferies, où l’hégémonie de quelques familles était consolidée et le pouvoir, auparavant attribué à des chefs élus temporairement en des circonstances exceptionnelles, devenu stable et héréditaire. Les représentations des statuettes de bronze nous offrent une documentation à propos des chefs de tribus, reconnaissables parce qu’ils tiennent souvent un bâton, interprété comme un symbole de commandement. L'écrivain latin Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle mentionne trois grandes tribus sardes : les Bàlari, les Corses et les Ilienses[8]. L’économie fut essentiellement de type agro-pastoral ; on y dénote cependant un début de spécialisation dans les arts et métiers.

Génétique

Une étude génétique publiée en 2019 montre que les individus ayant participé aux développements les plus importants de la culture nuragique sont issus d'un mélange génétique entre les chasseurs-cueilleurs de l'ouest (WHG) et les fermiers d'Anatolie qui ont apporté le Néolithique en Europe. Leurs haplogroupes du chromosome Y sont G2a, R1b-V88 et J2b[9].

Postérité

Les principaux sites de la culture nuragique ont inspiré des parcours de la randonnée en Sardaigne.

Notes et références

- "La tête dans les nuraghes" par Florence Evin, le 29 juin 2015 dans Le Monde

- E. De Rougè (1867), Révue Archéologique, XVI, p.35 ff.

- F. J. Chabas (1872), Étude sur l'antiquité historique d'après les sources égyptiennes et les monuments réputés préhistoriques, impr. de J. Dejussieu (Chalon-sur-Saône), p.191-192, 314

- Sardi in Dizionario di Storia (2011), Treccani

- Sardi in Enciclopedia Italiana (1936), Giacomo Devoto, Treccani

- Nuovo studio dell’archeologo Ugas: “È certo, i nuragici erano gli Shardana”

- Sardinia Point: Intervista a Giovanni Ugas, archeologo dell'università di Cagliari.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, III, 13 (=III, 85)

- (en) Daniel M. Fernandes, The Arrival of Steppe and Iranian Related Ancestry in the Islands of the Western Mediterranean, biorxiv.org, 21 mars 2019

Sources et bibliographie

- (it) Giovanni Lilliu, La civiltà dei Sardi dal Paleolitico all'età dei nuraghi, Nuoro, Il Maestrale, 2004, (ISBN 88-86109-73-3) ;

- (it) Giovanni Ugas, L'alba dei nuraghi, Cagliari, Fabula Editore, 2005, (ISBN 978-88-89661-00-0) ;

- (it) Giovanni Ugas, Shardana e Sardegna : i Popoli del Mare, gli alleati del Nordafrica e la fine dei Grandi Regni (XV-XII secolo a. C.), Cagliari, Edizioni della Torre, , 1022 p. (ISBN 978-88-7343-471-9 et 8873434711, OCLC 970796519, lire en ligne)