Villard-de-Lans (race bovine)

La Villard-de-Lans, ou villarde, est une race bovine française originaire des alentours de la ville éponyme, dans le massif du Vercors, dans les Préalpes françaises. Cette vache à la robe froment unie a longtemps été utilisée pour les travaux agricoles, le lait et la viande, avant que la Seconde Guerre mondiale et la spécialisation des races bovines entraînent son déclin.

|

Villard-de-lans

| |

Vache villard-de-lans. | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | Vercors, |

| Caractéristiques | |

| Taille | Grande |

| Robe | Unie froment |

| Autre | |

| Diffusion | Locale, race préservée |

| Utilisation | Mixte |

La sauvegarde de la race est entreprise à partir de la fin des années 1970. Au début du XXIe siècle, les effectifs augmentent à nouveau lentement. Elle est principalement utilisée pour sa production laitière et fait partie des races autorisées pour la production du fromage AOC Bleu du Vercors-Sassenage.

Histoire de la race

Origines

L'origine de la villard-de-lans est sujette à polémique. Certains la rapprochent de la race mézine aujourd'hui disparue et, ainsi, des races du Massif central[1]. Elle serait alors la dernière représentante de la branche des blondes du sud-est, une branche apparentée à la branche blonde du rameau blond et rouge largement représentée dans le sud de l'Europe. Toutefois, seule sa couleur se rapproche réellement de celle de la race du Mézenc, qui a une morphologie très différente[2]. C'est pourquoi la villard-de-lans est plus souvent rapprochée des animaux du rameau jurassique. Certains auteurs précisent même qu'elle serait issue de croisements entre des bovins du rameau jurassique et des bovins des Alpes[3]. On s'accorde toutefois pour dire que la création de la race est liée au relatif isolement des animaux dans le Nord du Vercors, un massif des Alpes du Sud, dont elle porte le nom de la principale ville. C'est là que la population s'est lentement homogénéisée pour former une race à part entière[4].

Au XIXe siècle, l'élevage bovin est bien présent dans le Vercors, plus particulièrement au nord du massif, dans le canton de Villard-de-Lans. On y compte 260 bœufs et 576 vaches en 1748, tandis que dans le sud du massif on rencontre surtout des bœufs importés du Vivarais et très peu de vaches. La forte proportion de vaches est liée à l'importance de la production laitière dans le canton, nettement moins enclavé que le sud du massif et donc plus approprié à cette production. C'est pourquoi elle s'y est développée fortement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, le nombre de vaches sur les communes de Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors et Méaudre passe de 402 à 1 603 entre 1748 et 1809[1].

La race est mentionnée pour la première fois en 1832, quand un vétérinaire de Grenoble observe plusieurs bovins aux caractéristiques semblables regroupés notamment sur l'ancien canton de Villard-de-Lans[5]. Une demande pour que la race soit officiellement reconnue est effectuée en 1862. Elle reçoit une réponse positive en 1863 à la suite de la consultation d'experts de l'école nationale vétérinaire de Lyon, qui n'aboutit toutefois à la reconnaissance officielle qu'en 1864[6].

Essor

La création de la race villard-de-lans correspond au développement de l'agglomération grenobloise. La population toujours plus nombreuse de la ville et de sa banlieue consomme la viande et les produits laitiers issus des cantons ruraux avoisinant comme celui de Villard-de-Lans. C'est pourquoi la production bovine prend un essor important sur ce canton, supplantant les ovins et les caprins qui ont la réputation d'être à l'origine de l'érosion et de la disparition des forêts. Des fruitières sont créées pour en transformer la production laitière[7].

À partir de 1864, la villard-de-lans est omniprésente dans les concours. Cette année-là, 153 villard-de-lans sont présentées pour la première fois au concours régional de Grenoble parmi 420 animaux présentés. Leur proportion s'accroît progressivement au cours du temps. La race se voit ouvrir les portes du concours national de Paris en 1895, et une section spéciale y est ouverte en 1912. Un concours spécial de la race se tient également à Grenoble entre 1894 et 1914[8]. Ainsi, la race se développe fortement à cette époque jusqu'à atteindre 15 000 têtes à son apogée en 1943, dont près de 7 000 animaux sur le canton de Villard-de-Lans[9].

Déclin

La race entame un rapide déclin à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce pour plusieurs raisons. Elle a tout d'abord été victime de la répression allemande face aux maquisards du Vercors durant l'été 1944. Les Allemands dévastèrent alors le plateau, volant une bonne partie des ressources dont le bétail. Ainsi, on considère qu'environ 2 700 animaux, soit près du quart du cheptel de la région comprenant le canton de Villard-de-Lans et le Vercors drômois, ont disparu à ce moment. Ces animaux ont été soit abattus pour alimenter les troupes d'occupation, soit exportés en Allemagne pour être élevés en race pure ou en croisement avec des races locales. Aux pertes directement liées aux rapts allemands, il faut ajouter la diminution des cheptels à laquelle les agriculteurs ont été contraints par la destruction de leurs stocks et de leurs récoltes. À la sortie de la guerre, le gouvernement tente de compenser les pertes par l'introduction de nouveaux animaux, notamment des simmentals, mais qui sont peu appréciés par les éleveurs locaux et donc rejetés[10].

Si elles marquent le début du déclin de la race, les pertes liées à la Seconde Guerre mondiale ne sont pas les seules responsables de la chute des effectifs. La mécanisation agricole joue elle aussi un grand rôle dans cette décadence. L'arrivée des chevaux entre la fin de la guerre et les années 1950 a tout d'abord retiré à la villarde sa fonction d'animal de trait, mais sans qu'elle soit menacée. Mais l'arrivée des tracteurs dans les années 1960 pose un nouveau problème. En effet, pour en justifier l'achat, les exploitations doivent améliorer leur productivité. On observe alors un agrandissement des exploitations qui se spécialisent dans la production laitière et optent souvent pour la race montbéliarde, plus productive que la villard-de-lans[4].

Enfin, le déclin de cette race pourtant bien adaptée à la production de viande comme de lait est lié à la spécialisation des races bovines des années 1960. La villard-de-lans, qui n'a pas encore de herd-book et qui ne s'est spécialisée ni pour la production de viande ni pour la production de lait, n'intéresse plus l'administration de l'époque, qui préfère concentrer ses efforts sur quelques races spécialisées et productives. La race ne dispose alors plus d'aides et ses taureaux ne sont plus agréés pour l'insémination artificielle, ce qui entraîne son déclin rapide[5]. Malgré la résistance de quelques éleveurs passionnés, la région voit progressivement arriver des animaux montbéliards très productifs qui scellent le destin de la race locale. Ainsi, en 1968 on ne compte plus que 1 000 vaches villard-de-lans[11].

Afin de préserver la race, un groupe d'éleveurs imagine en 1967 d'intégrer la villard-de-lans au herd-book blonde d'Aquitaine. Cette race est en effet assez proche de la villarde en termes de phénotype et est déjà issue du regroupement de diverses races du sud-ouest de la France : la blonde du Quercy, la garonnaise et la blonde des Pyrénées. La villard-de-lans aurait alors apporté ces performances laitières à cette race bouchère spécialisée. Toutefois, la première campagne de croisement laisse penser à une intégration progressive de la villarde dans la blonde d'Aquitaine plutôt qu'une participation à la création de la race. Ils marquent une étape supplémentaire dans le déclin de la race et sont finalement arrêtés[8].

Sauvegarde

La loi sur l'élevage de 1966 mentionne pour la première fois l'intérêt de la protection et la sauvegarde des races animales locales. Dans ce contexte plus favorable, les pouvoirs publics s'intéressent de nouveau à la race en 1976, alors que sa situation est critique et qu'elle ne compte plus qu'une cinquantaine d'animaux. L’Institut technique de l'élevage bovin (I.T.E.B), devenu depuis l'Institut de l'élevage, recense les animaux villard-de-lans en avril de cette même année avant qu'un programme de conservation ne soit mis en place pour tenter de sauver la race[8].

Le livre généalogique a été créé en 1978. Malgré la mise en place du programme de sauvegarde, les effectifs stagnent dans les années 1980 et ne représentent que de 136 vaches-mères en 1990. Il s'agit en fait d'une période de transition au cours de laquelle le troupeau se rajeunit et quelques éleveurs âgés cessent leur activité[12]. À partir des années 1990 les efforts réalisés commencent à porter leurs fruits et on compte 286 vaches en 2000, puis 358 en 2006[13]. Un noyau de quelques éleveurs l’a préservée et sa relance est envisagée à travers l’AOC fromagère Bleu du Vercors-Sassenage qui l’a inscrite dans la liste des races aptes à sa production. Passées les années 1980 où l’effectif tournait autour de la centaine, il a atteint en 2004 800 animaux[14], dont 202 vaches et 80 taureaux inscrits. 80 % des femelles reproduisent en race pure.

Morphologie

Alors que l'on fait pour la première fois allusion à la race en 1832, elle est décrite comme une « vache taillée en force, bonne laitière, d’une taille très avantageuse, très bonne aussi pour la charrue, le corps bien conformé, l’abdomen spacieux, le bassin bien développé, le pis très volumineux, le fanon très ample »[5]. Lors de l'officialisation de la race en 1864, la commission d'agriculteurs chargée d'évaluer les potentialités de la race nouvellement créée en fait la description plus détaillée, qui serait par la suite affinée à plusieurs reprises. En voici la version de 1914, publiée à l'occasion du concours spécial de la race :

- « Robe uniformément froment de nuance moyenne exempte de poils blancs et de poils noirs ;

- Muqueuses du mufle, de la bouche, de l’anus et de la vulve intégralement roses et sans tache noire ;

- Cornes bien placées, assez fines, blanchâtres dans toute leur étendue, légèrement retroussées et un peu plus foncée vers l’extrémité, dirigées latéralement ;

- Chignon développé ;

- Front plan ou à peine sillonné d’une légère dépression ;

- Chanfrein droit, plutôt déprimé que busqué ;

- Encolure longue, dégagée ;

- Côte un peu plate ;

- Dos horizontal, moyennement large ;

- Reins très larges ;

- Culotte descendue, non proéminente ;

- Attache de la queue un peu saillante ;

- Membres forts, sains, plutôt longs que courts ;

- Bons aplombs ;

- Ossature puissante ;

- Peau souple ;

- Marques laitières moyennes et écusson des doubles lisières, des courbe-lignes, plus rarement des flandrines ;

- Taille assez grande et au-dessus de la moyenne. »

Programme du concours spécial de la race Villard-de-Lans, Grenoble, 1914.

Aptitudes

La Villard-de-Lans se caractérise avant tout par sa bonne rusticité. C'est une race bien adaptée au massif du Vercors, son environnement de toujours, et qui est peu sensible aux maladies[4].

Triple aptitude

La Villard-de-Lans est une race autrefois dite à ancienne triple vocation, dont on valorisait le lait, la viande et le travail. Elle est aujourd’hui utilisée pour sa production laitière ou en vache allaitante. Au XIXe siècle, les bovins étaient l’unique moyen de traction animale utilisé dans le canton de Villard-de-Lans. On utilisait exclusivement les vaches, qui effectuaient travaux des champs et participaient aux travaux d’exploitation du bois comme le débardage, sans que leur production laitière ne se voie trop diminuée, ni que leur progéniture ne soit inquiétée pour les gestantes. On préparait très précocement les génisses à ces travaux, tandis que les mâles étaient vendus dans les plaines alentour, où ils étaient très recherchés pour réaliser les travaux des champs avant d’être engraissés vers 4 à 5 ans. L’arrivée des chevaux sur le plateau dans les années 1930 ne suffit pas à détrôner la vache comme outil de traction. Ce n’est que l’arrivée massive des tracteurs dans les années 1950 qui déclenche son déclin[11].

La race Villard-de-Lans est par ailleurs sélectionnée sur ses qualités bouchères et sa production laitière est donc un peu limitée. On l'estime à environ 1 500 litres de lait par lactation en 1864. Dans les années 1920, une étude réalisée sur 24 animaux révèle une production moyenne de 1 800 litres de lait, mais avec cinq animaux dépassant les 3 000 litres. L'aptitude de certaines familles de villardes à produire du lait en quantités intéressantes a d'ailleurs conduit certains éleveurs à l'élever uniquement pour son lait. Ils vendent le lait à des fruitières qui se sont installées sur le plateau au début du XXe siècle et celui-ci, assez riche en matière grasse, est utilisé pour faire du beurre et des fromages. Laffond préconise d'ailleurs de sélectionner la race sur ses performances laitières et d'en faire une race laitière à part entière, mais il est très peu suivi par les agriculteurs[6] - [11]. Elle produit près de 4 000 litres de lait par lactation. Son taux butyrique moyen est de 41 g/l et son taux protéique moyen est de 32 g/l, proportion correcte pour l’élaboration de fromage.

En 1864, c’est principalement pour sa production de viande que la Villard-de-Lans attire l’intérêt des pouvoirs publics. Elle possède en effet un rendement en viande supérieur à celui d'autres races communes dans la région comme la fribourgeoise, la schwitz et la tarentaise (55 à 56 % contre une moyenne de 53 % pour les dernières citées), et s'engraisse plus facilement. Par la sélection sur ces aptitudes bouchères, le rendement de ses carcasses s'améliore encore et en 1929 on attribue des rendements de 60 à 64 % aux bœufs, de 57 à 60 % aux génisses et de 52 à 54 % aux vaches de réforme[6]. Sa viande est par ailleurs très appréciée et recherchée par les bouchers de la région car ses fibres musculaires ont la réputation d'être fines[15].

Devenue laitière

La race s'est aujourd'hui spécialisée dans la production laitière, pour se distinguer notamment de la blonde d'Aquitaine avec qui elle a failli être fusionnée. La production moyenne par vache est estimée à 2 500 litres de lait, ce qui reste faible[16]. Toutefois, il y a une forte hétérogénéité entre animaux et une vache a atteint une production de 7 000 litres en une lactation[17]. Par ailleurs, les effectifs contrôlés étant faibles, ces résultats sont quelque peu biaisés. Le lait est assez riche, avec 41 g/l de taux butyreux et 32 g/l de taux protéique, et est donc bien adapté à la fabrication de fromage. La Villard-de-Lans fait d'ailleurs partie des races acceptées par le cahier des charges pour produire l'AOC Bleu du Vercors-Sassenage[18].

Viande valorisée

Les veaux de lait Villard-de-Lans sont réputés pour leur qualité gustative. Les animaux ont une croissance honorable : ils pèsent environ 161 kg à 120 jours et 232 kg à 210 jours, contre respectivement 178 kg et 292 kg pour des animaux charolais. La viande de Villard-de-Lans est réputée pour sa finesse et sa saveur. Par ailleurs, la race a un très bon rendement carcasse (entre 60 et 65 % pour des animaux de réforme)[8].

Sélection et politique de conservation

Amélioration au XIXe siècle

Après la découverte de la race en 1832, le conseil général de l'Isère s'intéresse rapidement aux possibilités de l'améliorer. À l'époque, l'amélioration des races bovines passe essentiellement par des croisements avec d'autres races. C'est pourquoi le conseil général décide donc de subventionner l'importation de taureaux de race salers et de taureaux suisses[19]. Ces derniers sont vite abandonnés car considérés comme trop demandeurs en nourriture par les agriculteurs. Ces campagnes d'importation qui durent 20 ans n'ont pas un réel succès dans la région de Villard-de-Lans où seuls 2 taureaux sont pris en charge[11]. Par ailleurs les résultats de ses croisements sont souvent critiqués[8].

Devant l'inefficacité de la politique de croisement, la race s'est tournée vers la sélection en race pure dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'officialisation de la race en 1864 marque cette volonté de travailler sur la race telle qu'elle pour l'améliorer. Afin de créer une synergie dans le monde agricole, un concours annuel est créé pour la race et le vainqueur se voit offrir 2 000 F du conseil général de l'Isère et 1 000 F de l'État[6]. Toutefois, la race progresse peu rapidement et, en 1875, l'administration décide de créer une station d'élevage entièrement dévouée à l'amélioration de la race Villard-de-Lans et des méthodes d'élevage dans la région. La station s'est montrée apte à appliquer une sélection sévère sur les animaux, contribuant à affiner le standard de la race[8].

Programme de conservation

De nombreux organismes de la région sont impliqués dans le programme mis en place en 1976 tels que l’UPRA Blonde d’Aquitaine, le parc du Vercors, la Chambre d'agriculture de l'Isère, de l’Union des coopératives d’élevage et d’insémination de la région Alpes-Rhône (UCEAR), l’Insémination artificielle du bassin grenoblois, l’ITEB, l’EDE (Établissement départemental de l’élevage) de l’Isère ou le Centre technique du génie rural des Eaux et Forêts (CTGREF)[8]. Les principales mesures de ce plan de sauvegarde s'appuie sur des prélèvements et la conservation de semences de taureaux Villard-de-Lans par les centres d'inséminations, et sur le maintien d'une base de femelles reproductrices permis par des contrats signés avec des éleveurs. En compensation, ces derniers se voient soulagés des frais d’insémination artificielle et de contrôle laitier concernant ces vaches villard-de-Lans sous contrat et disposent d'un appui technique pour gérer ses plans d'accouplement et son troupeau[20]. Le coût de ces mesures est couvert par l'État qui alloue 30 000 F au programme jusqu'en 1983. Il est par la suite relayé au niveau régional par d'autres instances telles que le Fond interministériel de développement et d’aménagement rural (FIDAR) qui accorde 38 000 F en 1983[21].

La première action du programme de conservation de la race a été de faire l'inventaire des animaux présents. Ils ont principalement été trouvés dans le massif du Vercors par des éleveurs fidèles à la race depuis longue date, dans le massif du Grésivaudan où elle était souvent croisée avec des animaux charolais, ainsi que dans les régions avoisinantes. Il a été décidé de ne pas imposer un plan d'accouplement strict aux éleveurs, afin de ne pas en démobiliser devant la lourdeur de cette pratique. Seul l'accouplement des mères à taureaux est planifié[11]. Une autre action importante du programme de conservation et la conservation de semence de mâles de la race. Le faible nombre de mâles a été un problème au début. Il était difficile d'opérer une véritable sélection. C'est pourquoi les différents mâles prélevés au début de la race ont été mis à la reproduction avec des vaches âgées, à l'ascendance bien connue et parfois issues de troupeaux de race pure, qui ont permis d'obtenir des animaux conformes au standard de la race[21]. La villarde ne dispose pas de son propre organisme de sélection, mais d'un organisme commun à treize races en conservation, regroupant les races Armoricaine, Béarnaise, Bordelaise, Bretonne Pie Noir, Aure-et-saint-girons, Ferrandaise, Froment du Léon, Lourdaise, Maraîchine, Mirandaise, Nantaise, Saosnoise, Villard-de-Lans. Sa gestion est confiée à l'Institut de l'élevage mais son bureau est constitué d'éleveurs des races concernées. La première action de l'organisme de sélection a été de présenter ces treize races lors du salon de l'agriculture à Paris en 2010.

Élevage

La plupart des éleveurs qui détiennent des Villard-de-Lans détiennent également des animaux d'autres races et ont donc un troupeau mixte. Seuls 25 % des élevages sont en race pure. Par ailleurs, on peut noter que la plupart des éleveurs détiennent un nombre limité d'animaux, généralement moins de 5. Les systèmes d'élevage sont assez variés, bien que souvent traditionnels, avec une alimentation principalement à base de foin, et des animaux logés en stabulation entravée. 20 % éleveurs traient leurs animaux, les autres l'utilisant comme une race allaitante. Ils valorisent souvent leur production en vente directe, d'autant plus s'ils sont situés en zone périurbaine[16].

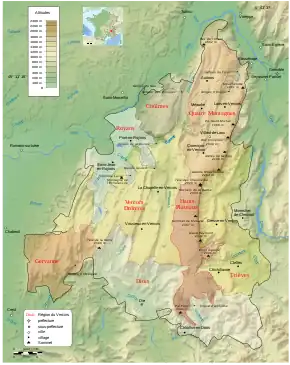

Répartition

La Villard-de-Lans est issue d'une population bovine originellement localisée dans la région dite des « Quatre Montagnes » ou des « Montagnes de Lans », au nord du massif du Vercors, dans le département de l'Isère. Ce territoire s'étend sur les communes de Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors, Méaudre, Autrans et corrençon en vercors[16].

Lors de l'essor de la race à la fin du XIXe siècle, elle s'implante dans les régions avoisinantes, notamment grâce au développement des moyens de transport. On la retrouve petit à petit dans la région de Grenoble, sur les rives de la Bièvre dans les vallons de Saint-Geoire-en-Valdaine et de Pont-de-Beauvoisin, ou dans la plaine lyonnaise et sous-viennoise[2]. Entre les deux guerres mondiales, elle s'installe dans le Vercors drômois et gagne les régions de Valence et Romans ainsi qu'une partie de l'Ardèche ou encore de la Loire, où elle est recherchée comme animal de trait[15]. Elle est même exportée plus loin comme en Bresse pour participer à l'amélioration du bétail local, ou dans le Tarn et dans la Haute-Garonne, mais sans qu'il n'y ait réellement de suite à long terme[8].

Aujourd'hui, on ne trouve plus que 50 villardes dans son berceau d'origine des « Quatre Montagnes », soit environ 15 % du cheptel. Celui-ci est principalement dispersé dans la région Rhône-Alpes qui cumule 86 % des effectifs, principalement dans l'Isère (60 % des animaux) et dans la Drôme[13]. On trouve également 22 vaches Villard-de-Lans dans un élevage en Allemagne[17].

Dans la culture locale

La sauvegarde de la Villard-de-Lans a été permise par quelques éleveurs passionnés qui ont su conserver quelques vaches de cette race emblématique de la région de Villard-de-Lans au fil des ans. C'est aujourd'hui une vache emblématique du parc régional du Vercors, que l'on associe également au Bleu du Vercors-Sassenage, fromage promu AOC[8].

Statue

En , l'ensemble des membres du conseil municipal de Villard-de-Lans présidé par sa maire, Chantal Carlioz, ont demandé au sculpteur Serge Lombard, de créer un ensemble statutaire en l'honneur de la « Villarde » afin de l'installer sur le rond-point de Bréduire à l'entrée de Villard-de-Lans, depuis la route de Choranche et des Gorges de la Bourne[22].

Le sujet principal, dénommée « Sisymbre » a été installée sur cette place le , une vachette lui a été adjointe quelques jours plus tard[23]. Elle porte le nom de « Flavie ». Les deux sculptures ont été réalisées dans la « pierre locale », en calcaire urgonien du Vercors, descendues des montagnes surplombants Villard-de-Lans et datant de la fin de l'époque glaciaire.

Philatélie

Un timbre célébrant et représentant la Villard-de-Lans a été émis le par La Poste, l'opérateur de services postaux français à l'occasion du Salon de l'agriculture de Paris. Il fut mis en vente générale de [24]. La valeur faciale de ce timbre à la date d'émission est de 0,61 € correspondant, à la date d'émission, au tarif national dit lettre verte pour un poids maximum de 20 g.

Imprimé en héliogravure, il a été émis à 3 500 000 exemplaires par l'administration postale[25].

Ce timbre, conçu par la dessinatrice Mathilde Laurent, a bénéficié d'une célébration officielle le dans le centre de Villard-de-Lans, en présence du conseil municipal, de l'association pour la réhabilitation et la relance de la race bovine Villard-de-Lans et de l'association philatélique du plateau. Il appartient à la collection philatélique intitulée « les vaches de nos régions »[26].

Références

- Jules Blache, Les massifs de la Grande-Chartreuse et du Vercors : Étude géographique, t. 2 : Géographie humaine (Thèse pour le doctorat en Lettres), Grenoble, Didier et Richard, , IX-477, X-513, gr. In-8 (OCLC 715914576), p. 299-308.

- F. Rouault, Dissertation contradictoire résultant de la comparaison des races villard-de-lans et du Mézenc au concours régional du Puy,

- André Sanson, Traité de zootechnie, vol. IV : Zoologie et zootechnie spéciales : bovidés taurins et bubalins, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, , 3e éd., 363-48 p., In-18 (lire en ligne).

- Robert Fanjas-Claret, L'élevage bovin en Vercors : La race de Villard-de-Lans (Thèse), s.l., École nationale vétérinaire de Lyon (no 45), , 80 p..

- Pierre Bernard, Le massif du Vercors et la race bovine de Villard-de-Lans (Thèse. 1953), Alfort, École nationale vétérinaire d'Alfort (no 16), , 68 p., in-8° (ASIN B0018IEYBY).

- L. Laffond, « La race bovine de Villard-de-Lans », dans France, Ministère de l'agriculture et Ch. Debono (préf.), Statistique agricole de la France, annexe à l'enquête de 1929 : monographie agricole du département de l'Isère, Grenoble, s.n. (Impr. générale), , 352 p. (lire en ligne).

- Gilles Della Vedova, « La création et le développement de la race villard-de-lans (XIXe et XXe siècles) », dans Généalogie et histoire locale (collectif), Jadis au pays des Quatre Montagnes, Montbonnot, Communauté de communes du massif du Vercors, coll. « Les cahiers du Peuil » (no 6), , 240 p., 30 cm (ISSN 1256-6314).

- Valérie Fouvez.

- « La villarde » (consulté le ). « La villarde »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Peter H. Nash, « Le massif du Vercors en 1945 : Étude sur les dévastations causées par l'Armée allemande dans une région alpine de la France et de leurs effets sur les traits géographiques », Revue de géographie alpine, Grenoble, Université de Grenoble, vol. 34, no 1, , p. 87-100 (DOI 10.3406/rga.1946.5267, lire en ligne).

- Denis Chevallier.

- Stéphane Barbier, Intérêts des biotechnologies de la reproduction pour relancer une race à faible effectif : la villard-de-lans (Mémoire), s.n., Isara Lyon, , 40 p., 30 cm.

- Laurent Avon, « Race de Villard-de-Lans – situation au 31 décembre 2006 », Département génétique de l’Institut de l’Elevage, compte-rendu n°010772031, , p. 15

- « BRG - Ressources génétiques animales - Base de données - bovins - race : Villard de Lans »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Michèle Roy, « Race villard-de-lans », Annuaire de l'élevage français et des produits de l'élevage, Paris, Éditions documentaires agricoles, ? (ISSN 2116-9608).

- Lenaïg Menuet et Laurent Avon, Races bovines Ferrandaises et Villard-de-Lans : Études des facteurs influençant la dynamique démographique des races en conservation (mémoire de fin d'études), s.l., Institut de l'élevage, coll. « L’essentiel », , 4 p. (ISBN 978-2-84148-441-6, lire en ligne [PDF]).

- L. Avon, « Race de Villard-de-Lans – situation au 31 décembre 2005 », Département génétique de l’Institut de l’Elevage, compte-rendu n°010679118, , p. 16

- Slow Food (organisation internationale pour une gastronomie écologique), « Race bovine villard-de-lans », sur www.slowfood.fr, s.l., Slow Food Editore (consulté le ).

- H. George et L. Bourguignon (dir.), « La race bovine villard-de-lans », Journal d’agriculture pratique : de jardinage et d'économie domestique, Paris, Librairie de la Maison rustique, 6e année « 2e semestre », , p. 148-150 (OCLC 24494158).

- J. Dixmerias, « Il faut conserver la race villard-de-lans », Courrier du Parc naturel régional du Vercors, La Chapelle-en-Vercors, Association des amis du Parc, no 24 « 3e trimestre », , p. 16-21 (ISSN 2113-8478).

- Isabelle Pierson, Contribution à l’étude des programmes de conservation des races en péril : La race de Villard-de-Lans (Thèse de médecine vétérinaire), Alfort, s.n. (no 193), , 65 p..

- Henrianne van Zurpele, « Vivre en Vercors : Villard-de-Lans à l’aube de la quinzième « Fête du Bleu »… », sur Initiatives-Vercors.fr, s.l., Voyageurs du Net, (consulté le ).

- Henrianne van Zurpele, « Culture et Loisirs en Vercors : L’accouchement pénible d’une villarde… », sur Initiatives-Vercors.fr, s.l., Voyageurs du Net, (consulté le ).

- Bernard Le Lann, « Timbre de 2014 : Carnet « Les vaches de nos régions ». La villard-de-lans », sur www.phil-ouest.com (site personnel de philatélie) (consulté le ).

- WikiTimbres, « Timbre : 2014 La villard-de-lans », sur www.wikitimbres.fr, s.l., s.n. (hébergé par OVH) (consulté le ).

- Guy Durand, « La villarde fêtée à Villard-de-Lans grâce à un timbre… », sur Sillon 38 – Le journal du monde rural – (38) Isère, (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Denis Chevallier (directeur de publication), Le Temps des villardes : Une race bovine de montagne, Lyon, La Manufacture, coll. « L'Homme et la nature » (no 5), , 86 p., in 8 (ISBN 978-2-904638-76-3)

- Valérie Fouvez, ? (président du jury), Sylvie Chastant-Maillard (dir. et membre du jury) et Jean-François Courreau (assesseur et membre du jury), La race bovine Villard-de-Lans : Évolution historique (Thèse pour le doctorat vétérinaire), École nationale vétérinaire d'Alfort, , (127 vues) 120 (lire en ligne)

Liens externes

- Association pour la promotion des agriculteurs du parc naturel régional du Vercors, « La villarde : Une vache pas comme les autres ! », sur du parc naturel régional du Vercors (consulté le )