Tortue de Muhlenberg

Glyptemys muhlenbergii

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Reptilia |

| Sous-classe | Chelonii |

| Ordre | Testudines |

| Sous-ordre | Cryptodira |

| Famille | Emydidae |

| Sous-famille | Emydinae |

| Genre | Glyptemys |

- Testudo muhlenbergii Schoepff, 1801

(protonyme) - Emys biguttata Say, 1825

- Emys carolinae fusca Gray, 1830

- Clemmys nuchalis Dunn, 1917

- Clemmys muhlenbergii (Schoepff, 1801)

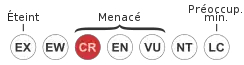

CR A2cd+4ce :

En danger critique

Statut CITES

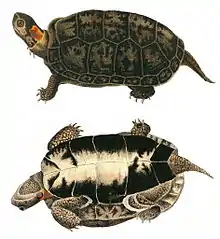

La Tortue de Muhlenberg (Glyptemys muhlenbergii), parfois appelée et comme d'autres espèces « Tortue des marais », est une tortue semi-aquatique endémique de l'est des États-Unis. L'adulte pèse en moyenne 110 grammes. Sa peau et sa carapace sont généralement marron foncé, avec une marque orange caractéristique de chaque côté du cou. C'est une tortue diurne discrète, qui passe le plus clair de son temps enterrée dans la vase, et qui hiberne durant l'hiver. La Tortue de Muhlenberg est omnivore et consomme principalement de petits invertébrés. Le cycle de vie de cette espèce est plutôt long, et les femelles pondent 3 œufs en moyenne, une fois par an. Le jeune grandit assez rapidement, atteignant sa maturité sexuelle entre 4 et 10 ans. Les Tortues de Muhlenberg vivent en moyenne entre 20 et 30 ans à l'état sauvage. Depuis 1973, le zoo du Bronx élève des Tortues de Muhlenberg en captivité.

On peut rencontrer cette tortue depuis l'État de Vermont au nord jusqu'en Géorgie au sud, et dans l'Ohio à l'ouest. Elle a été décrite scientifiquement pour la première fois en 1801 après une étude menée à la fin du XVIIIe siècle en Pennsylvanie. C'est la plus petite tortue d'Amérique du Nord, mesurant environ dix centimètres de long quand elle a atteint la taille adulte. Bien que la Tortue de Muhlenberg ait une apparence similaire à la Tortue peinte ou à la Tortue ponctuée, sa plus proche apparentée est la Tortue des bois.

Cette espèce est considérée comme menacée au niveau fédéral, et est protégée par l'Endangered Species Act de 1973. Les plantes invasives et le développement urbain ont en effet détruit une grande partie de son habitat, et par conséquent réduit sa population. Par ailleurs elle est très recherchée sur le marché noir, du fait de sa petite taille et de son coloris particulier qui en font un animal de compagnie apprécié des collectionneurs. Différents projets privés ont été lancés dans l'intention de limiter le déclin de la population de cette tortue.

Description

La Tortue de Muhlenberg est la plus petite espèce de tortue d'Amérique du Nord[2] - [3]. Les tortues adultes pèsent approximativement 110 g quand elles sont arrivées à maturité[4]. Elle n'a pas de bouche proéminente[5]. Sa tête est marron foncé ou noir[5], avec une marque jaune vif, orange ou rouge de chaque côté du cou[6]. Cette marque est souvent fourchue, les pointes orientées vers l'arrière[5]. La Tortue de Muhlenberg a une peau de couleur sombre, qui prend une teinte rouge-orangée à l'intérieur des pattes de certains spécimens. La carapace forme un dôme à base rectangulaire, qui se rétrécit légèrement du côté de la tête et s'élargit du côté de la queue[5]. Les écailles de la carapace portent souvent des anneaux caractéristiques[7]. Ces écailles peuvent également être arrangées en lignes[5]. Chez certains individus âgés, et chez ceux qui se terrent dans des substrats durs, la carapace peut être lisse[8]. Bien qu'elles soient généralement noires, on peut parfois voir des reflets bruns liés à l'exposition au soleil sur les écailles de la carapace[6]. Le plastron est également marron foncé à noir.

Les Tortues de Muhlenberg mâles matures sont légèrement plus grands que les femelles, mesurant en moyenne 9,4 cm (longueur de la carapace), contre 8,9 cm en moyenne pour les femelles[8] - [9]. Ce dimorphisme sexuel s'explique par le fait qu'une grande taille présente un avantage pour les combats entre mâles qui précèdent l'accouplement[10]. Les mâles ont également une tête plus grosse. Leur plastron semble légèrement concave tandis que celui des femelles est plat. La queue des mâles est plus longue et plus large que celle des femelles[11]. Le cloaque débouche plus loin vers la queue chez le mâle, celui de la femelle étant positionné dans le plastron[3]. Il est très difficile de sexer les jeunes tortues[12].

| Clemmys guttata | Glyptemys muhlenbergii | Chrysemys picta |

La Tortue peinte et la Tortue ponctuée sont d'apparence similaire à la Tortue de Muhlenberg[13]. La Tortue de Muhlenberg s'en distingue toutefois facilement grâce à sa marque colorée caractéristique sur son cou. Elle se différencie de la Tortue ponctuée par l'absence de coloration de sa carapace, contrairement à cette dernière espèce[14].

Écologie et comportement

Activité

La Tortue de Muhlenberg est principalement diurne, étant active durant la journée et dormant la nuit. Elle s'éveille tôt le matin, se réchauffant aux premières lumières du jour jusqu'à ce qu'elle atteigne la température voulue, puis part à la recherche de nourriture[15]. C'est une espèce discrète, difficile à observer dans son milieu naturel[3]. Durant les jours plus froids, la tortue passe son temps dans des couverts herbacés denses, sous l'eau, ou enterrée dans la vase[2]. Lorsque la température est suffisamment élevée, elle consacre son temps à la recherche de nourriture, à l'accouplement (au début du printemps) et surtout passe de longues heures au soleil pour se réchauffer[16]. Toutefois, la Tortue de Muhlenberg se protège tout de même du soleil aux heures les plus chaudes de la journée[15]. Au cours d'épisodes d'extrême chaleur, la tortue peut même entrer en estivation[17], ou se réfugier sous terre, dans des tunnels souterrains remplis d'eau[17]. La nuit, elle s'enterre elle-même dans la vase[18]

De fin septembre jusqu'en mars ou avril[17] la tortue hiberne, seule ou en petits groupes dans des sources[19]. Ces petits groupes comprennent jusqu'à douze individus, et peuvent inclure des tortues appartenant à d'autres espèces[20]. Les Tortues de Muhlenberg essaient de trouver un sol dense, une grosse racine par exemple, pour se protéger durant cette période[13]. Toutefois, elles peuvent également hiberner au pied d'un arbre, dans un terrier abandonné ou dans la vase[20]. La Tortue de Muhlenberg sort de son hibernation quand la température de l'air passe entre 16 et 31 °C[21].

Territorialité

Le mâle est très territorial et attaque ses congénères masculins si ceux-ci s'aventurent à moins de quinze centimètres de lui. Un mâle agressif va se jeter sur un intrus le cou tendu en avant. Comme il s'approche de son congénère, il incline sa carapace en retirant sa tête et dressant ses pattes arrière. Si l'autre mâle ne se retire pas, ils commencent à se battre en se mordant et se poussant. Le combat dure généralement quelques minutes[21], et le mâle le plus gros et le plus vieux sort généralement vainqueur[9]. La femelle peut également se montrer agressive si elle est menacée. Elle défend l'aire où se trouve son nid des autres femelles, dans un rayon de 1,2 m autour de celui-ci. Si une jeune tortue l'approche elle l'ignore, et si c'est un mâle elle quitte la zone[21].

Alimentation

La Tortue de Muhlenberg est omnivore et mange des plantes aquatiques (comme les Lemnaceae), des graines, des baies, des vers de terre, des escargots, des limaces, des insectes et autres invertébrés, des grenouilles et des petits vertébrés[22] - [23]. Elle peut également manger occasionnellement des charognes[24]. Les invertébrés comme les insectes représentent généralement la majeure partie de son alimentation[23]. Elle se nourrit toute la journée, mais rarement quand il fait trop chaud, consommant sa nourriture sur terre ou dans l'eau[2] - [4].

La Tortue de Muhlenberg a plusieurs prédateurs, parmi lesquels on note la Tortue ponctuée, certains serpents comme la couleuvre d'eau (Nerodia sipedon) et la couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis), le rat musqué, la mouffette rayée, le renard, le chien et le raton-laveur[4] - [23]. Par ailleurs, des annélides (Placobdella multilineata et P. parasitica) et certaines mouches (Cistudinomyia cistudinis) parasitent certains individus, leur causant une perte de sang et donc un affaiblissement ; ils sont parfois porteurs de pathogènes. Sa carapace ne la protège pas complètement des prédateurs du fait de sa petite taille, et sa principale défense consiste à s'enfouir dans la vase. Occasionnellement elle peut défendre son territoire et mordre les intrus[23].

Les tortues peuvent être atteintes d'infections bactériennes. Les bactéries des genres Aeromonas et Pseudomonas causent par exemple des pneumonies[25]. On a également trouvé des biofilms dans les poumons de deux spécimens décédés en 1982 et 1995 au sein de la population du sud[26].

Déplacements

La Tortue de Muhlenberg bouge très peu, et passe la plupart de son temps à se réchauffer au soleil et attendre le passage d'une proie. Elle est surtout active après une pluie[15]. Diverses études portant sur la distance effectuée quotidiennement par cette tortue l'ont évaluée à entre 2,1 et 23 m chez les mâles et entre 1,1 et 18 m chez les femelles[27]. Les tortues des deux sexes sont capables de retourner dans leur habitat d'origine lorsqu'elles sont relâchées à moins de 0,8 km de leur site de capture[21]. Si son habitat d'origine n'est plus vivable, elle est capable de voyager sur de longues distances pour trouver un nouvel endroit où s'installer. L'espèce est plus active au printemps, et les mâles peuvent migrer sur de plus longues distances et montrent une activité plus saisonnière que les femelles car ils défendent leur territoire. Au sein de leur territoire, les mâles s'éloignent jusqu'à 87 m de leur habitat et les femelles jusqu'à 260 m[28]. Dans le Maryland, le territoire occupé par une tortue varie entre 0,003 0 ha et 3,1 ha avec de grandes variations suivent le lieu et l'année[29].

La Tortue de Muhlenberg est semi-aquatique et peut se déplacer sur terre comme dans l'eau. La distance et la fréquence de ses déplacements sur terre a aidé les herpétologistes à comprendre son comportement, son écologie, les flux génétiques dans les populations et la pérennité de certaines populations. La plupart des déplacements de la Tortue de Muhlenberg font moins de 21 m, et seulement 2 % dépassent 100 m. De longs voyages, d'une tourbière à l'autre par exemple, sont rares[30].

Les déplacements des tortues d'une population à l'autre permettent de conserver une certaine diversité génétique. Si ces déplacements n'avaient plus lieu, la diversité génétique se réduirait et l'espèce serait davantage menacée de disparaître. Divers aspects des déplacements des Tortues de Muhlenberg restent à éclaircir, comme la nature du phénomène incitant ces tortues à quitter leur habitat, la distance qu'un individu peut parcourir en un jour, une semaine, une année, et comment la séparation de petits groupes affecte la diversité génétique de l'espèce [31].

Reproduction

.jpg.webp)

Les Tortues de Muhlenberg atteignent leur maturité sexuelle entre huit et onze ans, quel que soit leur sexe[32]. Elles se reproduisent au printemps, à leur sortie d'hibernation, et la copulation dure entre cinq et vingt minutes. Elle a généralement lieu dans l'après-midi, sur terre ou dans l'eau. Le mâle commence par identifier le sexe de la femelle, puis commence la parade nuptiale au cours de laquelle il mordille la tête de sa congénère et lui donne des petits coups de tête. Les jeunes mâles sont parfois plus agressifs au moment de la copulation, et les femelles essaient d'éviter ces mâles trop virulents. Elles acceptent toutefois de mieux en mieux cette agressivité au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge, et peuvent même l'initier pour les plus anciennes. Si la femelle cède, elle rentre ses membres et sa tête dans sa carapace. Après le rituel et la copulation qui s'ensuit — l'ensemble durant 35 minutes environ[33] — le mâle et la femelle s'en vont chacun de leur côté[6]. En une seule saison, une femelle s'accouple une ou deux fois, parfois même pas du tout, et les mâles s'accouplent autant de fois qu'il leur est possible[33]. On suppose que la Tortue de Muhlenberg peut s'hybrider avec Clemmys guttata[33], mais cela n'a jamais été formellement prouvé génétiquement dans les populations sauvages.

La nidification a lieu en avril et juillet[6]. La femelle creuse un trou dans une zone sèche et ensoleillée[4], et pond ses œufs dans une touffe d'herbe ou de la mousse[34]. Le nid fait généralement 3,8 à 5,1 cm de profondeur et 5 cm de circonférence[33]. Comme la plupart des espèces de tortues, la Tortue de Muhlenberg construit son nid en utilisant ses pattes arrière et ses griffes. Les œufs sont pondus en juin. Les femelles pondent entre un et six œufs (en moyenne trois), et ce une fois par an. Une tortue femelle en bonne santé pondra entre 30 et 45 œufs au cours de sa vie, mais tous les petits n'atteindront pas l'âge adulte[35]. Généralement, les nichées des femelles âgées comprennent plus d'œufs que celles des jeunes[33]. Les œufs sont blancs, elliptiques et mesurent en moyenne 3,4 cm de long pour 1,5 cm de large[36]. Une fois les œufs pondus, ils sont abandonnés et incubent durant 42 à 80 jours[36]. Dans les régions au climat froid, les œufs incubent durant l'hiver et éclosent au printemps[37]. Les œufs sont vulnérables durant l'incubation, et les nids sont parfois détruits par des mammifères ou des oiseaux qui en mangent les œufs[4]. Ces derniers peuvent également être victimes d'inondations, du froid ou de divers autres problèmes durant leur développement. On ne sait pas comment fonctionne la détermination des sexes chez cette espèce[36].

Les petites tortues mesurent environ 2,5 cm de long quand elles sortent de l'œuf[8], fin août ou début septembre[36]. Les femelles sont légèrement plus petites à la naissance, et croissent un tout petit peu moins vite que les mâles[36]. La croissance est assez rapide jusqu'à la maturité sexuelle[38]. Les jeunes doublent presque leur taille au cours de leurs quatre premières années, mais ils n'atteignent leur taille adulte que vers cinq ou six ans[6].

La Tortue de Muhlenberg passe la plus grande partie de sa vie dans le marais qui l'a vu naître. Dans son environnement naturel, elle peut vivre cinquante ans ou plus[35], avec une longévité moyenne de vingt à trente ans[14]. Le zoo du Bronx abrite plusieurs spécimens de 35 ans voire plus, qui constituent les plus vieux spécimens connus[39]. On peut déterminer l'âge d'une Tortue de Muhlenberg en comptant le nombre d'anneaux de ses écailles, et en soustrayant un (qui se forme avant la naissance)[12].

Distribution et habitat

Une aire de répartition coupée en deux

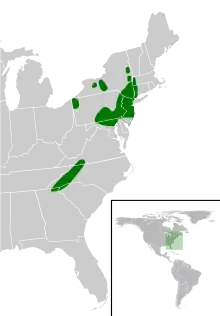

Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre au Massachusetts, au Connecticut, dans l'État de New York, en Pennsylvanie, au New Jersey, au Delaware, au Maryland, dans le sud de la Virginie, dans l'ouest de la Caroline du Nord, dans l'ouest de la Caroline du Sud, dans le nord de la Géorgie et dans l'est du Tennessee[16] - [22]. On distingue deux populations, l'une au sud et l'autre au nord. Ces populations sont séparées par un espace de 400 km incluant la majeure partie de la Virginie, un État en grande partie dépourvu de colonies de cette tortue[3] - [37]. D'une manière générale, l'aire de répartition de l'espèce est très morcelée et certaines populations semblent isolées[40].

La population du nord est la plus importante. Elle s'étend au nord jusqu'au Connecticut et le Massachusetts, et au sud au Maryland. Ces tortues n'ont plus que 200 sites viables pour s'établir, un nombre en constante diminution[20].

La population du sud est plus petite en taille (seulement 96 colonies ont été observées)[15], dans les États de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, de la Virginie et du Tennessee[3]. Cette aire a notamment vu 90 % de ses zones humides de montagne s'assécher[41]. Les tortues de cette population ont un habitat encore plus morcelé que celui des populations du nord, et vivent à des altitudes plus élevées, pouvant atteindre 1 373 m[15].

Habitat

La Tortue de Muhlenberg forme de petites colonies de moins de 20 individus[40]. Elle affectionne particulièrement les zones humides en terrain calcaire, comme les prés, les marais et les sources[11] - [19]. Leur habitat se trouve souvent en bordure de bois[32]. Les Tortues de Muhlenberg sont parfois aperçues dans des pâtures avec des vaches ou près de barrages de castors[2].

La Tortue de Muhlenberg apprécie beaucoup les tourbières de type minérotrophe, des milieux légèrement acides et toujours humides. La constante saturation du milieu conduit à une déplétion d'oxygène, conduisant à l'hypoxie[42]. La Tortue de Muhlenberg utilise les sols boueux mous et profonds pour se protéger des prédateurs et des mauvaises conditions météorologiques. Les sources lui offrent de parfaits lieux d'hibernation pour l'hiver. La taille du territoire alloué à un individu dépend du sexe, avec en moyenne 0,17 à 1,33 ha pour les mâles et 0,065 à 1,26 ha pour les femelles[19]. Toutefois, des études ont montré que les densités pouvaient varier entre 5 et 125 individus par 0,81 ha[24].

L'habitat de la Tortue de Muhlenberg est généralement couvert de joncs, Carex stricta, massettes, impatientes, sphaignes, et de divers poacées, des plantes caractéristiques des milieux humides, ainsi que de divers arbres ou arbustes comme les saules, les érables rouges, et les aulnes. Il est très important pour elle d'avoir un milieu ouvert, car elle passe une très grande partie de son temps à se réchauffer au soleil. Une canopée ouverte permet à la lumière d'atteindre le sol et donc aux tortues, des animaux poïkilothermes, de pouvoir rehausser leur température quand elles en ont besoin. L'incubation de leurs œufs nécessite également une luminosité suffisante et une humidité dont les zones trop couvertes ne disposent pas[16]. L'habitat idéal pour la Tortue de Muhlenberg se situe au début de la succession écologique. Les habitats caractéristiques de successions écologiques très avancées présentent des arbres trop gros qui font trop d'ombrage. L'érosion et le ruissellement des nutriments au sein d'un milieu humide accélèrent la succession. Les changements causés par l'homme ont commencé à faire disparaître les Tortues de Muhlenberg dans les zones où elles devraient normalement être présentes[16].

Taxinomie

La Tortue de Muhlenberg a été identifiée au XVIIIe siècle par Henry Ernest Muhlenberg, un botaniste autodidacte et homme d'église, qui a également identifié plus de 150 espèces de plantes d'Amérique du Nord, et qui a conduit une étude sur la flore du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, au cours de laquelle il a découvert cette petite tortue. En 1801, Johann David Schoepff la décrit scientifiquement et donne à la découverte de Muhlenberg le nom de Testudo muhlenbergii[43] - [5].

En 1812 Schweigger déplace l'espèce dans le genre Emys[44]. Elle sera par la suite successivement nommée Chersine muhlenbergii[45] par Merrem en 1820, Emys mulenbergii[46] par Harlan en 1829, Terrapene muhlenbergii[47] par Bonaparte en 1830, Emys muhlenbergii[48] par Gray en 1830, Clemmys muhlenbergii[49] par Fitzinger en 1835, Emmys muhlenbergii[50] par Duméril et Bibron en 1835, Emys muhlenbergii[1] par Holbrook en 1836, Calemys muhlenbergii[51] par Agassiz en 1857, Clemmys muhlenbergii[52] par Fowler en 1906.

Des synonymes apparaissent à diverses reprises, comme Emys biguttata[53] en 1824 par Thomas Say qui s'appuyait sur une tortue des environs de Philadelphie, Emys carolinae fusca[54] en 1830 par Gray ou Clemmys nuchalis[55] décrit par Dunn en 1917.

Le genre Clemmys a fini par s'imposer pour cette tortue jusqu'en 2001, genre qui comprenait également Clemmys guttata et Clemmys marmorata. Le séquençage des nucléotides et de l'ADN ribosomique indique que la Tortue des bois et la Tortue de Muhlenberg sont très proches, mais ne sont pas directement liées à Clemmys guttata, d'où le changement de genre de 2001 vers Glyptemys[56] - [57].

Histoire évolutive

Seulement deux fossiles de cette espèce ont été découverts. J. Alan Holman, un paléontologue et herpétologiste, a identifié un plastron de Tortue de Muhlenberg à Cumberland Cave, dans le Maryland (près de Corriganville), qui daterait de l'Irvingtonien (entre 1,8 million d'années et 300 000 ans avant le présent). Plus récemment, en 1998, Bentely et Knight ont fait une seconde découverte, exhumant des restes de carapace datant du Rancholabréen (entre 300 000 et 11 000 ans avant notre ère) dans le Giant Cement Quarry en Caroline du Sud (près de Harleyville)[10].

Le caryotype de la Tortue de Muhlenberg est composé de 50 chromosomes[5]. Des études sur la variation de son ADN mitochondrial ont montré une faible divergence génétique au sein de la population. De telles conclusions sont très rares pour des espèces qui ont un habitat aussi morcelé que la Tortue de Muhlenberg, avec une multitude de petits groupes isolés (certaines colonies comptent moins de 50 individus). Cette situation favorise généralement la divergence entre les groupes isolés. Les données dont on dispose indiquent que la population de Tortue de Muhlenberg a connu une très forte réduction de ses effectifs lorsque les colonies furent forcées à se diriger vers le sud pour faire face à la dernière glaciation. Le retrait des glaciers a conduit à l'expansion de la fin du Pléistocène, les Tortues de Muhlenberg regagnent alors les terres qu'elles peuplaient auparavant au nord. Cette recolonisation, relativement récente à l'échelle de l'évolution du vivant, à partir d'un groupe assez réduit qui s'était concentré au sud, explique certainement la faible diversité génétique au sein de l'espèce[58]. Les populations du nord et du sud sont aujourd'hui isolées génétiquement, du fait du morcellement de leur habitat et tout particulièrement des dégradations que celui-ci a subi dans la vallée de Shenandoah, en Virginie, durant la guerre civile américaine[15].

Sauvegarde

La Tortue de Muhlenberg est considérée menacée d'extinction prochaine[59]. Elle est protégée en vertu de l'Endangered Species Act[14], et est considérée comme menacée dans le Connecticut, le Delaware, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, New York et la Pennsylvanie depuis le 4 novembre 1997. La population du sud est également considérée comme menacée en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, dans le Tennessee et en Virginie[16]. En plus de la liste fédérale, les États du sud de son aire de répartition la font figurer sur leurs listes locales comme espèce en danger ou menacée[26]. La modification de l'habitat de la Tortue de Muhlenberg a conduit à la disparition de 80 % des populations qui existaient il y a 30 ans[6]. Du fait de la rareté de cette tortue, elle est menacée par les collectionneurs qui prélèvent illégalement des spécimens pour alimenter le commerce des animaux de compagnie[60]. En dépit de la législation qui interdit sa capture, elle est couramment la cible des braconniers[16]. Le trafic routier fait également des victimes parmi les tortues, et constitue une autre explication de la chute des effectifs[25]. L'United States Fish and Wildlife Service a mis en place un plan de sauvegarde pour la population du nord[61]. La Tortue de Muhlenberg est classée en danger critique d'extinction dans la liste rouge de l'UICN de 2011[62].

L'arrivée de plantes invasives non indigènes dans son habitat menace également la Tortue de Muhlenberg. Ainsi, certaines plantes perturbent son écosystème comme notamment la salicaire commune, la baldingère faux-roseau, et les roseaux, qui forment une végétation haute et épaisse et gênent le déplacement des tortues. Ces plantes entrent en compétition avec celles qui occupent habituellement l'habitat de la tortue et lui fournissent abri et nourriture[63].

Le développement des constructions humaines et des routes empêche les tortues de circuler d'une zone humide à l'autre, et donc de coloniser de nouveaux milieux. Les pesticides, le ruissellement, et les décharges de déchets industriels sont également nuisibles pour l'habitat et les ressources en nourriture de la tortue[7]. La Tortue de Muhlenberg a été désignée espèce menacée pour préserver la population du nord qui a fortement déclinée dans le nord-est des États-Unis[64].

Aujourd'hui, le redressement des effectifs de tortues dépend des initiatives privées[65]. La surveillance des populations nécessitent des études méticuleuses sur le terrain[66]. En plus de surveiller l'environnement de la tortue visuellement, la télédétection est utilisée pour voir si un milieu convient pour être colonisée par la tortue. On compare pour cela les habitats où elle vit et ceux qu'elle peut éventuellement coloniser[67].

Pour permettre aux populations actuelles de se redévelopper, plusieurs projets privés ont été initiés pour éviter l'enfrichement excessif ou la construction de nouvelles routes ou autres constructions humaines[6]. Pour recréer l'habitat d'origine de la tortue, on utilise l'écobuage[63] pour éviter l'enfrichement de certaines zones[38], le pâturage par les vaches ou les chèvres[63] - [68] et on facilite le travail des castors qui établissent des barrages dans et aux alentours des zones humides[63].

L'élevage de tortues en captivité permet également de stabiliser les effectifs. On parvient ainsi à faire reproduire sans trop de difficultés ces tortues en captivité. Fred Wustholz et Richard J. Holub furent les premiers à obtenir des jeunes en captivité dans les années 1960 et 1970. Ils s'intéressaient à cette tortue, et essayaient de la faire connaître et de faire augmenter ses effectifs. Ils relâchèrent ainsi de nombreuses tortues dans la nature[6]. Diverses organisations comme l'Association des zoos et des aquariums, sont autorisés à faire reproduire ces animaux en captivité[69].

L'étude des Tortues de Muhlenberg à l'état sauvage est une aide importante pour le développement d'une stratégie de sauvegarde. La télémesure a été utilisée pour traquer les mouvements des tortues dans leur habitat naturel[69]. Des échantillons de sang, de fèces et du contenu du cloaque sont aussi collectés régulièrement pour détecter d'éventuelles maladies dans les populations sauvages[70].

Annexes

Références taxinomiques

- (en) Référence Catalogue of Life : Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801)

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801)

- (en) Référence TFTSG : [PDF]

Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Glyptemys muhlenbergii (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Glyptemys muhlenbergii

- (en) Référence NCBI : Glyptemys muhlenbergii (taxons inclus)

Bibliographie

- (la) J. D. Schoepff, Historia testudinum iconibus illustrata, Erlangen, Sumtibus Ioannis Iacobi Palm, (lire en ligne)

- (en) L. Agassiz, Contributions to the Natural History of the United States of America, vol. 1, , 1-452 p. (lire en ligne)

- (en) Tom J. Bloomer, The Bog Turtle, Glyptemys muhlenbergii... A Natural History, Gainesville, Floride, LongWing Press, (OCLC 57994322, lire en ligne [archive du ])

- (it) C. L. Bonaparte, « Osservazioni sulla seconda edizione del Regno Animale del Barone Cuvier », Annali Del Museo Civico Di Storia Naturale Bologna, vol. 4, , p. 303-389 (lire en ligne)

- (fr) A. M. C. Duméril et G. Bibron, Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles, vol. 2, , 1-680 p. (lire en ligne)

- (en) E. R. Dunn, « Reptile and amphibian collections from the North Carolina mountains, with especial reference to salamanders », Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 37, no 23, , p. 593-634 (lire en ligne)

- (en) C. H. Ernst et J. E. Lovich, Turtles of the United States and Canada, JHU Press, , 2e éd., 263–271 p. (ISBN 978-0-8018-9121-2, lire en ligne)

- (de) L. Fitzinger, « Entwurf einer systematischen Anordnung der Schildkröten nach den Grundsätzen der natürlichen Methode », Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte, vol. 1, , p. 105-128 (lire en ligne)

- (en) H. W. Fowler, « The Amphibians and Reptiles of New Jersey », Annual report of the New Jersey State Museum, vol. 1906, , p. 23-250 (lire en ligne)

- (en) J. E. Gray, A synopsis of the species of the class Reptilia, , 1-110 p. (lire en ligne)

- (en) R. Harlan, « Genera of North American Reptilia, and a synopsis of the species », Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 6, , p. 7-37 (lire en ligne)

- (en) J. E. Holbrook, North American herpetology, or, A description of the reptiles inhabiting the United States, vol. 1, , 1-120 p. (lire en ligne)

- (de) B. Merrem, Versuch eines Systems der Amphibien I (Tentamen Systematis Amphibiorum), , 1-191 p. (lire en ligne)

- (en) William Palmer et Alvin L. Braswell, Reptiles of North Carolina, Chapel Hill, Caroline du Nord, The University of North Carolina Press, , 49–52 p. (ISBN 0-8078-2158-6)

- (en) Shannon E. Pittman et Dorcas, Michael E., « Movements, Habitat Use, and Thermal Ecology of an Isolated Population of Bog Turtles (Glyptemys muhlenbergii) », Copeia, Lawrence, KS, American Society of Ichthyologists and Herpetologists, vol. 2009, no 4, , p. 781–790 (ISSN 0045-8511, DOI 10.1643/CE-08-140, lire en ligne [archive du ])

- (en) Peter A. Rosenbaum, Jeanne M. Robertson et Kelly R. Zamudio, « Unexpectedly low genetic divergences among populations of the threatened bog turtle (Glyptemys muhlenbergii) », Conservation Genetics, Springer Netherlands, vol. 8, no 2, , p. 331–342 (ISSN 1566-0621, DOI 10.1007/s10592-006-9172-3, lire en ligne)

- (en) T. Say, « On the fresh water and land Tortoises of the United States », Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 4, , p. 203-219 (lire en ligne)

- (la) A. F. Schweigger, « Prodromus Monographia Cheloniorum auctore Schweigger », Königsberger Archiv für Naturwissenschaft und Mathematik, vol. 1, , p. 271-368 & 406-458 (lire en ligne)

- Andrew L. Shiels, « Bog Turtles Slipping Away », sur Nongame and Endangered Species Unit, Commonwealth of Pennsylvania, Fish and Boat Commission, (consulté le )

- Erika Smith, « Bog Turtle », National Resources Conservation Service, (consulté le )

- (en) Elizabeth M. Walton, II. Literature Review, University of North Carolina at Greensboro, , PDF (lire en ligne)

- (fr) Françoise Claro et Patrick Bourdeau, Tortues d'eau douce et tortues terrestres, Editions Point Vétérinaire, (ISSN 1164-589X)

Notes et références

- Holbrook 1836, p. 59

- (en) « Bog Turtle – Fact Sheet », North Carolina Wildlife Resource Commission, (consulté le )

- Smith 2006, p. 1

- (en) « Bog Turtle », sur Department of Environmental Protection, State of Connecticut, (consulté le )

- Ernst 2009, p. 263

- Bloomer 2004, p. 1–2

- (en) « Bog Turtle Fact Sheet », New York State Department of Environmental Conservation, (consulté le )

- Bloomer 2004, p. 2

- (en) J. E. Lovich, C. H. Ernst, T. Zappaloriti et D. W. Herman, « Geographic variation in growth and sexual size dimorphism of bog turtles (Clemmys muhlenbergii) », American Midland Naturalist, vol. 139, no 1, , p. 69–78 (ISSN 0003-0031, DOI 10.1674/0003-0031(1998)139[0069:GVIGAS]2.0.CO;2, lire en ligne [PDF])

- Ernst 2009, p. 264

- (en) « Bog Turtle, Clemmys muhlenbergii », New Jersey Endangered and Nongame Species Program (version du 11 mars 2003 sur Internet Archive)

- Walton 2006, p. 32

- (en) « Bog Turtle » [PDF], Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife Natural Heritage & Endangered Species Program (consulté le )

- Shiels 2007, p. 23

- Ernst 2009, p. 265

- Shiels 2007, p. 24

- Ernst 2009, p. 266

- Bloomer 2004, p. 5

- [PDF] (en) Shawn L. Carter, Carola A. Haas et Joseph C. Mitchell, « Home range and habitat selection of bog turtles in southwestern Virginia », Journal of Wildlife Management, vol. 63, no 3, , p. 853–860 (DOI 10.2307/3802798, JSTOR 3802798, lire en ligne, consulté le )

- Smith 2006, p. 2

- Ernst 2009, p. 267

- Bloomer 2004, p. 3

- Ernst 2009, p. 270

- Smith 2006, p. 4

- Ernst 2009, p. 271

- (en)Carter Shawn, Brian Horne et Dennis Herman, « Bacterial pneumonia in free-ranging bog turtle, Glyptemys muhlenbergii, from North Carolina and Virginia », Journal of the North Carolina Academy of Science, vol. 121, no 4, , p. 170–173 (lire en ligne)

- Ernst 2009, p. 266–267

- (en)J. E. Lovich, D. W. Herman et K. M. Fahey, « Seasonal activity and movements of bog turtles (Clemmys muhlenbergii) in North Carolina », Copeia, vol. 1992, no 4, , p. 1107–1111 (DOI 10.2307/1446649, JSTOR 1446649).

- (en)J. L. Morrow, J. H. Howard, S. A. Smith et D. K. Poppel, « Home range and movements of the bog turtle (Clemmys muhlenbergii) in Maryland », Journal of Herpetology, vol. 35, no 1, , p. 68–73 (DOI 10.2307/1566025, JSTOR 1566025).

- (en) Shawn L. Carter, Carola A. Haas et Joseph C. Mitchell, « Movement and activity of bog turtles (Clemmys muhlenbergii) in southwestern Virginia », Journal of Herpetology, vol. 34, no 1, , p. 75–80 (DOI 10.2307/1565241, JSTOR 1565241, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Ann Somers, Jennifer Mansfield-Jones et Jennifer Braswell, « In stream, streamside, and under stream bank movements of a bog turtle, Glyptemys muhlenbergii », Chelonian Conservation and Biology, vol. 6, no 2, , p. 286–288 (ISSN 1071-8443, DOI 10.2744/1071-8443(2007)6[286:ISSAUS]2.0.CO;2, lire en ligne [PDF]).

- Smith 2006, p. 3

- Ernst 2009, p. 268

- Smith 2006, p. 2–3

- Walton 2006, p. 31

- Ernst 2009, p. 269

- (en) « Bog Turtles », sur Keystone Wile Notes, U.S. Fish and Wildlife Service, Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources (consulté le )

- Ernst 2009, p. 270–271

- (en) Dennis Herman, « Captive husbandry of the eastern Clemmys group at Zoo Atlanta », California Turtle & Tortoise Club (consulté le ), p. 54–62.

- Walton 2006, p. 23

- Walton 2006, p. 24

- Walton 2006, p. 28

- Schoepff 1801, p. 132

- Schweigger 1812, p. 310

- Merrem 1820, p. 30

- Harlan 1829, p. 25

- Bonaparte 1830, p. 374

- Gray 1830, p. 10

- Fitzinger 1835, p. 124

- Duméril et Bibron 1835, p. 504

- Agassiz 1857, p. 443

- Fowler 1906, p. 240

- Say 1824, p. 205

- Gray 1830, p. 7

- Dunn 1917, p. 624

- (en) J. A. Holman et U. Fritz, « A new emydine species from the Middle Miocene (Barstovian) of Nebraska, USA with a new generic arrangement for the species of Clemmys sensu McDowell (1964) (Reptilia: Testudines: Emydidae) », Zoologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, vol. 51, , p. 331–354

- (en)J. W. T. Bickham, T. Lamb, P. Minx et J. C. Patton, « Molecular systematics of the genus Clemmys and the intergeneric relationships of emydid turtles », Herpetologica, vol. 52, no 1, , p. 89–97 (JSTOR 3892960)

- Rosenbaum 2007, p. 331

- Claro 1994, p. 20

- (en) Carole Copeyon, « Bog turtles in North Carolina », sur Pennsylvania Field Office, U.S. Fish and Wildlife Service (consulté le ).

- (en) « Bog Turtle (Clemmys muhlenbergii) Northern Population Recovery Plan », U.S. Fish and Wildlife Service (consulté le )

- UICN (2011)

- Shiels 2007, p. 25

- (en) Carole Copeyon, « Bog turtles protected by Endangered Species Act », U.S. Fish and Wildlife Service, (consulté le ).

- Pittman 2009, p. 781

- Walton 2006, p. 20

- Walton 2006, p. 21

- Walton 2006, p. 30

- (en) Bern W. Tryon, « Defining success with bog turtle conservation in Tennessee », sur CONNECT, Association of Zoos and Aquariums, (consulté le )

- [PDF] (en) Deena Brenner, G Lewbart, M Stebbins et DW Herman, « Health survey of wild and captive bog turtles », Journal of Zoo and Wildlife Medicine, vol. 33, no 4, , p. 311–316 (PMID 12564526, lire en ligne, consulté le ).