Saint-Martin-de-Castillon

Saint-Martin-de-Castillon est une commune française, située dans le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Martin-de-Castillon | |||||

Chapelle Saint-Martin. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Vaucluse | ||||

| Arrondissement | Apt | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon | ||||

| Maire Mandat |

Charlotte Carbonnel 2020-2026 |

||||

| Code postal | 84750 | ||||

| Code commune | 84112 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Martiniens, Saint-Martiniennes | ||||

| Population municipale |

702 hab. (2020 |

||||

| Densité | 18 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 51′ 37″ nord, 5° 30′ 45″ est | ||||

| Altitude | 486 m Min. 268 m Max. 1 072 m |

||||

| Superficie | 38,21 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Apt (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Apt | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

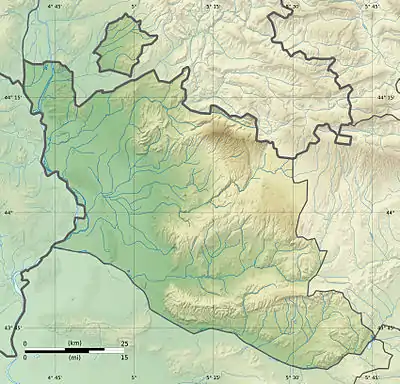

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Dans les collines, le Néolithique a laissé ses marques (outillage lithique) sur l’oppidum de Sainte-Croix, dans l’abri sous roche de Castillon et sur les sites de Saint-Fare et du Cannet. Au quartier de Fournas, une épée de l’âge du bronze a été mise au jour[2].

Grâce à la via antica, le commerce avec les Phocéens fut intense : 2 000 oboles massaliotes datées du IIe siècle avant notre ère ont été retrouvées à Courenne, et le long de la Voie Domitienne (via Domitia) ce sont les monnaies impériales d’Auguste à Constantin ainsi qu'un autel dédié à Minerve qui témoignent de l’importance du trafic entre le Ier et le IVe siècle.

Haut Moyen Âge

Cette prospérité est balayée par les grandes invasions. La dernière, celle des Sarrasins entre le VIIIe et le IXe siècle, semble même avoir fait souche si l’on en croit la toponymie de certains lieux-dits de cette partie du Luberon : Barbière, Barbeiras, Tour d’Embarbe, Testanières, les Vallons des Roumis[3].

Le monastère des bénédictines de Saint-Martin, cité dans le cartulaire d’Apt en 896 (monasteriolum S. Martini), a disparu, mais reste, près de la Bégude, Saint-Pierre le Reclus, qui en 1099 était la propriété de l’abbaye camarguaise de Saint-Pierre de Psalmody. Saint -Jean du «Boxetum», dans le cimetière du hameau du Boisset, est nommé dès 1020 et Santa-Maria de Pogito, dont le nom a été transformé en Notre-Dame de Courenne, date du XIe siècle[4].

Bas Moyen Âge

Au du XIe et XIIe siècle, le village est constitué de deux gros bourgs : Saint-Martin qui appartient à l’Église d’Apt, et Castillon (qui trouve son origine dans le castellum, le château-fort, fief des Agoult.

En 1119, les Agoult sont en conflit avec le comte de Forcalquier, Guillaume, qui prend d'assaut le château[5]. En 1122, le fief de Castillon est inféodé par Laugier d’Agoult, évêque d’Apt, à ses neveux Bertrand et Guiraud. Puis, à son tour, le bourg de Saint-Martin est protégé, à partir de 1178, par un castrum. Lorsque le comté de Forcalquier perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de dix ans, il passe un accord à Meyrargues le 29 juin 1220 avec Raimond Bérenger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Saint-Martin, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250[6].

En 1314, les deux bourgs et leurs hameaux sont devenus les fiefs des Simiane, la branche jumelle des Agoult. Mabille de Simiane, dame de Castillon, par un acte daté de 1321, octroie à ses gens le droit de nommer leurs syndics. Sa seigneurie passera ensuite aux familles de la Voulte et de Ventadour.

Temps modernes

En 1540, Pierre de Forli, le nouveau prince-évêque d’Apt, lance contre les hérétiques les premières escarmouches qui précédent les guerres de Religion : Castillon et son fort sont mis à sac et ruinés. Le bourg est abandonné par ses habitants qui se réfugient à Saint-Martin qui est mieux défendu. On perd même trace de son emplacement exact puisqu’en 1592, Jean Bompar, qui réalise la première carte de Provence, situe Castillon au pied du Luberon, sur la rive droite du Calavon comme Auribeau et Castellet.

Le village prend le nom de Saint-Martin-de-Castillon au XVIIe siècle quand il devient le fief des Pontevès de Buoux. Ils revendront leur seigneurie, décimée par la Grande Peste entre octobre 1720 et août 1721, aux barons du Piguet au cours de l’année 1734.

La situation du village est telle que le négoce se plaint de ne pas trouver sur place des courtiers « auxquels ils puissent s'adresser pour l'achat de leurs vins ».

Révolution française

Lors de la Révolution, en 1790, les habitants choisissent d’appeler leur commune Luberon la Montagne. Changement qui ne fut pas du goût de tous, puisque cinq ans après la statue de la Liberté fut « trouvée sans bras ni tête, jetée dans la rue, toute mutilée ».

Un siècle plus tard, une riche agriculture s’était développée : vignes, fruitiers, légumes et blé. Celui-ci était moulu sur place dans les moulins installés depuis le Moyen Âge le long du Calavon.

Il est à signaler que le « Tombeau de la Musulmane » date de 1860 et a été construit en tant que chapelle funéraire par la famille Légier.

La fête des Fiélous

Au XIXe siècle, le temps du Carême était coupé par une mascarade, la fête des «fiélous»[7], véritable bacchanale où chacun se travestissait et où la gauloiserie était élevée au niveau d’un art.

Un journal de l'époque donne un compte rendu de cette manifestation :

- « Rien de plus gai et d'amusant comme cette longue file de personnes, originalement costumée selon la mode du bon vieux temps, se livrant en cadence à des pas de la plus primitive des chorégraphies et toutes porteuses de quenouilles lumineuses, toutes chantant des couplets en langue provençale que le chœur reprend en se livrant à des avant-doux de recul... Cette joyeuse mascarade n'a que le tort de se produire en Carême »[8].

Les femmes sont revêtues d'un ample jupon blanc brodé ou garni de dentelles, parsemé d'étoiles, de lunes, d'ornements dorés ou argentés. Les hommes portent la veste noire décorée d'or et d'argent avec un col en dentelles. Leur chapeau blanc est recouvert de mousseline, garni de fleurs, de fruits, de rubans et autres colifichets[9].

Tous les participants chantent la chanson des «fiélous» :

- Lei fieloua, lei cascavèu

- Ei tout ça qu'aven de pus bèu

- La candello que ia deduns

- Esclara nostre camin

- Ses amouçavo anarie mau

- Tant voudrie jita lou fanau[10]

Cette manifestation a été ponctuellement reprise depuis la fin du XXe siècle.

Seconde Guerre mondiale

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Roger Bernard, poète de la région engagé dans la Résistance aux côtés de René Char, dans le groupe de Céreste, est exécuté lors d'une mission de liaison le 22 juin, sur le bord de la route, à Saint-Martin-de-Castillon. Sa stèle est particulière, puisqu'elle a été augmentée d'une pierre latérale mentionnant « la douleur d'un Allemand », du nom de Curd Ochwadt, professeur, ethnologue, auteur d'une étude sur René Char[11].

Géographie

Le village de Saint-Martin-de-Castillon est un village perché des Monts de Vaucluse, en face de la montagne du Grand Luberon sur lequel une partie de la commune s'étend.

Accès et transport

Le principal axe de circulation est la départementale 900 (ex-nationale 100), dans la vallée du Calavon, reliant Céreste à Apt. Il est doublé, en parallèle, par une piste cyclable. Le GR9 traverse la commune sur laquelle passent d'autres chemins de randonnées vers le Luberon.

Hameaux et lieux-dits

La commune de Saint-Martin-de-Castillon compte plusieurs hameaux :

- Courenne

- les Basses Courennes

- la Bégude

- le Boisset

- la Tuilière

- le Griffon

- Glorivette.

Relief

Au sud de la commune, le versant du Luberon s’élève à 1 057 mètres au rocher de l'Aigle. Il est entaillé de nombreux vallons parallèles. Au centre et au nord, se trouvent de petites vallées et plans de cultures coupés de collines occupée par de petits bois et des garrigues.

Lignes régionales

Saint-Martin-de-Castillon est desservie par 1 ligne express régionale LER Provence-Alpes-Côte d'Azur (bus)[12] qui sont les suivantes :

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 22 | Avignon ↔ Saint-Martin-de-Castillon ↔ Forcalquier / Manosque ↔ Digne-les-Bains[13] |

Lignes départementales

Le village est aussi desservi par 1 ligne départementale[14]:

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 16.2 | Apt ↔ Saint-Martin-de-Castillon ↔ Simiane-la-Rotonde ↔ Banon |

Sismicité

Les cantons de Bonnieux, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone Ib (risque faible). Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone Ia (risque très faible). Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments[15].

Hydrographie

Au sud du village, le Calavon traverse la commune d'est en ouest, formant une large vallée.

Climat

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 13 | 7 | 4 | 10,7 |

| Température moyenne (°C) | 7 | 8 | 11 | 13,5 | 18 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 21,5 | 17 | 11 | 8 | 15,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 25 | 21 | 15 | 12 | 19,2 |

| Précipitations (mm) | 35,3 | 21,3 | 21,9 | 40,6 | 26,7 | 14,6 | 8,2 | 18,3 | 57 | 52,3 | 39,1 | 25,6 | 361,1 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

11 3 35,3 | 12 4 21,3 | 16 6 21,9 | 18 9 40,6 | 23 13 26,7 | 27 16 14,6 | 30 19 8,2 | 30 19 18,3 | 25 16 57 | 21 13 52,3 | 15 7 39,1 | 12 4 25,6 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

La commune est située dans la zone d'influence du climat méditerranéen. Après une année 2007 caractérisé par une très faible pluviométrie, 435 mm d'eau en pays d'Apt, 2008 avec 1 202 mm, soit 2,8 fois plus, se place juste derrière l'année 1968. Quant à la moyenne des températures elle augmente de 0,5°, l'hiver et le printemps ayant été très doux. Le temps pluvieux a affecté la durée de l'ensoleillement avec une centaine d'heures en dessous de la normale[16].

| Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures moyennes (°C) | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 11,9 | 17,2 | 20,5 | 22,7 | 22,4 | 17,9 | 13,8 | 8,3 | 4,6 | 13,6 |

| Températures normales (°C) | 5,1 | 6,3 | 8,9 | 11,4 | 15,7 | 19,0 | 22,3 | 22,3 | 18,5 | 13,8 | 8,3 | 5,8 | 13,1 |

| Écart avec la normale (°C) | + 1,8 | + 1,4 | - 0,2 | + 0,5 | + 1,5 | + 1,5 | + 0,4 | + 0,3 | - 0,6 | 0 | - 0,2 | - 1,2 | + 0,5 |

| Moyenne mensuelle de précipitations (mm) | 103 | 43 | 23 | 126 | 157 | 38 | 12 | 29 | 187 | 122 | 160 | 202 | 1 202 |

| Précipitations normales (°C) | 71 | 56 | 57 | 79 | 70 | 49 | 37 | 53 | 73 | 101 | 74 | 69 | 789 |

| Écart avec la normale (°C) | + 32 | - 13 | - 34 | + 47 | + 87 | - 11 | - 25 | - 24 | + 114 | + 21 | + 86 | + 133 | + 413 |

| Source : Le Pays d'Apt, no 191, février 2009 et station de référence météo : Apt (242m) | |||||||||||||

Urbanisme

Typologie

Saint-Martin-de-Castillon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Apt, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

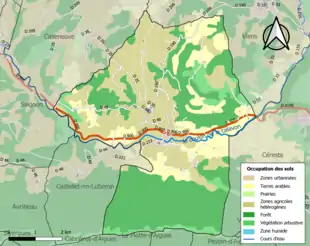

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (52,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (39,1 %), zones agricoles hétérogènes (35,6 %), terres arables (18,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,5 %), zones urbanisées (0,7 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Politique et administration

Liste des maires

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 8,74 % | 0,00 % | 7,55 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 8,45 % | 0,00 % | 10,20 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 65,79 % | 0,00 % | 28,96 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 00,00 % | 24,37 % | 13,00 % | 3,84 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[26].

En 2020, la commune comptait 702 habitants[Note 3], en diminution de 7,63 % par rapport à 2014 (Vaucluse : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Industrie

Sur le territoire de la commune existe une ancienne exploitation de lignite et des mines de soufre qui furent en activité jusque dans les années 1940 avec une usine de détrituration du soufre. Avant 1900, de nombreux fours à chaux étaient en activité.

Agriculture

L'activité principale est viticole grâce à un vignoble produisant l'AOC ventoux. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément le label vin de pays d'Aigues[29]

Cette production est complétée en plaine par la culture de la cerise-industrie pour l'usine de fruits-confits d'Apt, et sur le plateau par la culture de la lavande et du lavandin.

Tourisme

Comme l'ensemble des communes du Luberon, le tourisme joue un rôle, directement ou indirectement, dans l'économie locale.

On peut considérer trois principales sortes de tourisme en Luberon. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel qui s'appuie sur un patrimoine riche des villages perchés ou sur des festivals. Ensuite, le tourisme détente qui se traduit par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines et par des animations comme des marchés provençaux. Enfin, le tourisme vert qui profite des nombreux chemins de randonnées et du cadre protégé qu'offrent le Luberon et ses environs[30].

Commerce

Le Bistrot de la Fontaine, qui porte le label Bistrot de pays[31], adhère à une charte qui a but de « contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien d’un lieu de vie du village »[32]. La commune dispose depuis 2007 d'une supérette avec un point « poste ».

Vie locale

Les commerces et supermarchés les plus proches se trouvent à Viens, Apt ou Céreste. Toutefois, dans le village il existe une « supérette » ouverte toute l'année où l'on peut aussi y commander son pain.

Chaque année la fête communale se déroule le week-end du 15 août et la fête du hameau « le Boisset » au début juillet.

Enseignement

La commune appartient à un regroupement pédagogique avec les deux villages limitrophes de Viens et de Caseneuve. Les classes de l'école primaire sont réparties sur ces trois villages qui organisent un réseau de bus scolaires pour amener les enfants de chaque commune vers l'école appropriée[33]. Les élèves peuvent ensuite poursuivre leurs études au collège[34] et au lycée[35] Charles-de-Gaulle d'Apt [36].

Santé

L'hôpital le plus proche est à Apt.

Sports

Outre les terrains de pétanque dans le village et le foot sur les Aires, il y a possibilité de pratiquer les randonnées pédestres, le vélo de route, le VTT et la natation dans la piscine municipale l'été.

Habitat

Habitat perché

Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages sis sur leur « acropole rocheuse », qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons - vers la vallée ou la voie de communication - un véritable front de fortification[37].

Fernand Benoit souligne leur origine quelques fois préhistorique en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des castellas (Brutus, LXXIII, 256)[37].

Ces villages perchés se trouvent dans essentiellement dans les zones collinaires dont le terroir est pauvre en alluvions et où l'eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence sauf dans la basse vallée du Rhône et dans celle de la Durance, où les terres alluvionnaires abondent et surtout où l'eau est facilement accessible pour chaque propriété grâce à un puits creusé dans la cour de la maison[38].

De plus ce groupement en communauté refermée sur elle-même correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural indispensable aux villageois (charron, forgeron, etc.). À contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoit « La misère groupe l'habitat, l'aisance le disperse »[38].

Maison en hauteur

Fernand Benoit explique que « son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus ». Effectivement ce type d'habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable-remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois qui n'avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu de faire tenir des chevaux et un attelage[39].

Elle se retrouve aujourd'hui dans nombre de massifs montagneux ou plateaux de la Provence occidentale[40].

Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celles-ci finies, il y eut un mouvement de sortie pour établir dans la périphérie de l'agglomération des « maisons à terre », plus aptes à recevoir des bâtiments annexes[40].

En effet, ce type d'habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique : une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser quatre à cinq étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles - ces maisons ayant perdu leur statut agricole - sont d'installer un garage au rez-de-chaussée et de créer de nouvelles chambres au grenier[41]. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l'étage d'habitation par un escalier accolé à la façade[40].

La présence de terrasse ou balcon était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes suspendus à un fil de fer. Elle était appelée trihard quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galarié ou souleriè[42].

Maison à terre

Compartimenté dans le sens de la longueur, ce type de maison représente un stade d'évolution plus avancé que la « maison en hauteur ». Il est caractéristique de l'habitat dispersé[43]. C'est l'habitation traditionnelle des pays de « riche culture » et la lavande en fut une[44].

Ce type de maison est divisé en deux parties très distinctes dans le sens de la longueur. Le rez-de-chaussée est occupé par une salle commune dans laquelle est intégrée la cuisine. Très souvent se trouve à l'arrière un cellier contenant la réserve de vin et une chambre. Un étroit couloir, qui permet d'accéder à l'étage, sépare cet ensemble de la seconde partie réservée aux bêtes. Celle-ci se compose, dans la plupart des cas, d'une remise qui peut servir d'écurie et d'une étable. L'étage est réservé aux chambres et au grenier à foin qui correspond par une trombe avec l'étable et l'écurie[44].

À cet ensemble, s'ajoutaient des annexes. Une des principales était la tour du pigeonnier, mais la maison se prolongeait aussi d'une soue à cochons, d'une lapinière, d'un poulailler et d'une bergerie[44].

Alors qu'aucune maison en hauteur ne disposait de lieu d'aisance, même en ville, la maison à terre permet d'installer ces « lieux » à l'extérieur de l'habitation. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était un simple abri en planches recouvert de roseaux (canisse) dont l'évacuation se faisait directement sur la fosse à purin ou sur le fumier[44].

La construction d'un tel ensemble étant étalée dans le temps, il n'y avait aucune conception architecturale préétablie. Chaque propriétaire agissait selon ses nécessités et dans l'ordre de ses priorités. Ce qui permet de voir aujourd'hui l'hétérogénéité de chaque ensemble où les toitures de chaque bâtiment se chevauchent généralement en dégradé[45].

Chaque maison se personnalisait aussi par son aménagement extérieur. Il y avait pourtant deux constantes. La première était la nécessité d'une treille toujours installée pour protéger l'entrée. Son feuillage filtrait les rayons de soleil l'été, et dès l'automne la chute des feuilles permettait une plus grande luminosité dans la salle commune. La seconde était le puits toujours situé à proximité. Il était soit recouvert d'une construction de pierres sèches en encorbellement qui se fermait par une porte de bois, soit surmonté par deux piliers soutenant un linteau où était accrochée une poulie permettant de faire descendre un seau. L'approvisionnement en eau était très souvent complété par une citerne qui recueillait les eaux de pluie de la toiture[45].

Le pigeonnier devint, après la Révolution la partie emblématique de ce type d'habitat puisque sa construction signifiait la fin des droits seigneuriaux, celui-ci étant jusqu'alors réservé aux seules maisons nobles. Il était soit directement accolé à la maison, mais aussi indépendant d'elle. Toujours de dimension considérable, puisqu'il était censé ennoblir l'habitat, il s'élevait sur deux étages, le dernier étant seul réservé aux pigeons. Pour protéger ceux-ci d'une invasion de rongeurs, son accès était toujours protégé par un revêtement de carreaux vernissés qui les empêchait d'accéder à l'intérieur[44].

Cabanon

L'existence de cette « maisonnette des champs » est toujours liée à une activité agricole qui contraint le paysan à rester éloigné de sa résidence habituelle. Dans son étude sur l'habitat rural, Fernand Benoit envisage à la fois le cas du pastoralisme et celui du sédentarisme. Pour le premier, la transhumance, qui permet aux troupeaux d'estiver dans les alpages, implique l'usage d'un habitat sur place de « type élémentaire » pour le berger. Suivant le lieu, il prend l'aspect d'un jas en pierre sèche ou d'une cabane édifiée en matériaux composites. Ce refuge lui sert à la fois d'abri et de laiterie[46].

Pour le paysan sédentaire, c'est l'éloignement de ses cultures qui impose un habitat aménagé près de son champ. Dans ce dernier cas, le cabanon correspond à un véritable habitat saisonnier qui est utilisé lors des travaux de longue durée[46].

Ces cabanons, qui se trouvent à l'orée ou au centre du champ, avaient aussi un rôle d'affirmation sociale pour le paysan. Ils étaient considérés comme « le signe de la propriété sur une terre qu'il entendait distinguer du communal »[46].

Cabane

On nomme ainsi en Provence une cabane de pierre sèche. Le terme de borie est issu du latin boria - déjà référencé dans le quartier Borianum d'Arles - et s'orthographie bori en provençal. Elle est aussi dénommée cabanon pointu dans les Alpes provençales (région de Forcalquier). Ce type de construction réalisé uniquement en pierres sèches, permettait au paysan de stocker (serrer en provençal) ses instruments agraires, protéger sa récolte ou plus spécifiquement sa réserve d'eau et, au besoin, d'y passer la nuit. La borie était donc une annexe de l'habitat permanent[46]. Ce type de construction en pierre sèche est facilité par l'épierrage des champs. En Provence, il est courant dans les régions montueuses, de plateaux secs, des coteaux travaillés en restanques[47].

À Saint-Martin-de-Castillon seule la dénomination de « cabane » est employée : on dit « la cabane du Loup », « la cabane d’Orsini ». Marcel Roux (né en 1904) a employé spontanément le terme de cabano pounchudo, « cabane pointue », quand Pierre André Fulconis lui a demandé en 1970, le nom de cette construction[48].

Lieux et monuments

- Vestiges de remparts, tour ronde, porte.

- Ruines de l'ancien Castillon : enceinte, ruines du village et du château XIe des d'Agoult.

- Fontaine-abreuvoir.

- Plusieurs cabanes en pierre sèche ou Bories ou bâtiments similaires.

- Église paroissiale de l'Assomption d'origine romane, remaniée 1820 (quelques éléments d'origine) : Christ en bois XVIe, canons d'autel enluminés par Pertus.

- Chapelle des Pénitents Blancs, ancienne chapelle castrale : porte romane (mauvais état).

- Chapelle XIXe de style ogival, dans le village.

- Chapelle votive Saint-Placide 1720 à clocher-arcade.

- Chapelle Notre-Dame-de-Courennes perchée au nord-est, au-dessus de la Buye, romane, restaurée au XIXe, récemment la transcenna carolingienne à entrelacs a été copiée et remise en place.

- Ancien prieuré Saint-Pierre d'origine romane, ruiné : quelques pierres sculptées d'origine.

- Oratoire de la Vierge, cinq cimetières.

- Église de Boisset à clocheton déporté et abside hexagonale : calice en argent XVIIe, dalmatiques XVIIIe.

- Près du cimetière, proche de La Bégude, minuscule chapelle de style roman à double clocheton et oculus.

- La Bergerie de Berdine, lieu d'accueil et chapelle[49].

Héraldique

Personnalités liées à la commune

- Familles nobles d'Agoult et Simiane, anciens seigneurs des lieux ;

- Henri-Pierre Roché (1879-1959), écrivain français, y est inhumé ;

- Henri Pertus (1908-1988), peintre figuratif français, y est également inhumé.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Populations légales 2010 de la commune », INSEE (consulté le ).

- Sautel, Gagnière et Germand, Préhistoire et protohistoire. Essais historiques sur le département de Vaucluse, Lyon, 1933.

- En’Barba signifie le seigneur barbare, en provençal En’, pour un homme, et Na, pour une femme, sont des marques de noblesse, Testanières se traduit par les Têtes Noires, Roumi est le nom donné aux chrétiens par les musulmans

- La chapelle de Notre-Dame de Courenne était ornée, en réemploi, d’une «transcenna» carolingienne qui a été volée en 1976.

- Mariacristina Varano, Espace religieux et espace politique en pays provençal au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècles). L'exemple de Forcalquier et de sa région, thèse soutenue à l'université d'Aix-Marseille I, 2011, p. 452.

- Varano, op. cit., p. 486.

- Autrement dit la fête des fileuses.

- Le Mercure Aptésien, 2 mars 1879.

- Cette fête, digne des Saturnales ou des Lupercales antiques, revêt le caractère d'une danse astrologique destinée à chasser les génies néfastes et à augmenter la puissance fertilisante des rayons solaires.

- Ce qui se traduit par : Les quenouilles, les grelots / C'est tout ce que nous avons de plus beau / La chandelle qui se trouve dedans / Éclaire notre chemin / Si elle s'éteignait, ça irait mal / Il vaudrait mieux alors jeter le fanal.

- André Pierre Fulconis (texte), Renaud Pierre Fulconis (photos), Dictionnaire illustré du village de Provence, Saint Martin de Castillon, Luberon la Montagne, op. cit., article « Résistance 1939-1945 », p. 485-495, en part. p. 490-491.

- Info LER PACA

- Horaires et tarifs LER Ligne 22

- TransVaucluse Fiche horaire ligne 16.2 « Copie archivée » (version du 19 avril 2017 sur Internet Archive).

- Zonage sismique réglementaire de la France, classement des cantons (découpage fin 1989) de la région PACA, page 48

- Roland Sautel, Le Pays d'Apt, no 191, février 2009, p. 13.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Apt », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Impôts locaux à Saint-Martin-de-Castillon », taxes.com.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le label Vin de pays d'Aigues concerne les communes suivantes dans le département de Vaucluse : Ansouis, Apt, Auribeau, La Bastide-des-Jourdan, La Bastidonne, Les Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, L'Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La Motte-d'Aigues, Murs, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-d'Apt, Sannes, Saumane, Sivergues, Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Vaugines, Viens, Villars, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon.

- Voir Massif du Luberon.

- La charte Bistrot de Pays

- L'implantation des Bistrots de pays en France métropolitaine en 2010

- « Enseignement publique primaire en Vaucluse », Académie Aix-Marseille.

- « Carte scolaire du Vaucluse », Conseil général de Vaucluse, .

- « Cartes scolaire des lycèes de Vaucluse », Inspection académique de Vaucluse.

- « Cité scolaire d'Apt », Académie Aix-Marseille.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 43.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 44.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 48.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 49.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 50.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 51.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 54.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 55.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 56.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 69.

- Fernand Benoit, op. cit., p. 71.

- André Pierre Fulconis (texte), Renaud Pierre Fulconis (photos), Dictionnaire illustré du village de Provence, Saint Martin de Castillon, Luberon la Montagne, l'auteur, 2013, 703 p., article « Cabanes et clapiers », p. 78-79.

- Benjamin Coste, Berdine, sœur discrète de Tibhirine, Famille chrétienne n°2134 du 8 au 14 décembre 2018, pp. 36-37

- Armorial des communes du Vaucluse

Voir aussi

Bibliographie

- Jules Courtet, Dictionnaire géographique, géologique, historique, archéologique et biographique des communes du département de Vaucluse, Avignon, Seguin Ainé, , 400 p. (lire en ligne)

- Robert Bailly, Dictionnaire des communes du Vaucluse, Éd. A. Barthélemy, Avignon, 1985 (deuxième édition), 476 p. (première édition en 1961, Baud, Avignon).

- André Pierre Fulconis (texte), Renaud Pierre Fulconis (photos), Dictionnaire illustré du village de Provence, Saint Martin de Castillon, Luberon la Montagne, les auteurs, 2013, (ISBN 978-2-9523511-1-9).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Martin-de-Castillon sur le site de l'Institut géographique national

- Site de l'Office de tourisme du pays d'Apt