Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)

Saint-Jeannet est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Jeannet | |||||

Saint-Jeannet : le vieux village surplombé par le Baou. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-Maritimes | ||||

| Arrondissement | Grasse | ||||

| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | ||||

| Maire Mandat |

Julie Charles 2020-2026 |

||||

| Code postal | 06640 | ||||

| Code commune | 06122 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Jeannois | ||||

| Population municipale |

4 317 hab. (2020 |

||||

| Densité | 296 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 44′ 50″ nord, 7° 08′ 38″ est | ||||

| Altitude | Min. 100 m Max. 407 m |

||||

| Superficie | 14,58 km2 | ||||

| Unité urbaine | Nice (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Nice (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vence | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

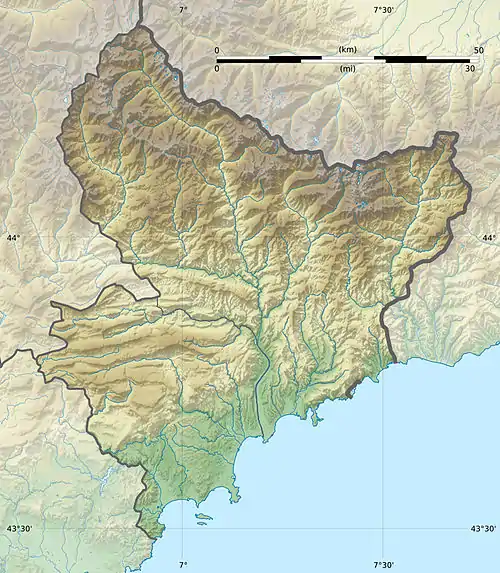

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Ses habitants sont appelés les Saint-Jeannois.

Géographie

Localisation

Le village est situé à une vingtaine de kilomètres de Nice, entre Gattières, la Gaude et Vence.

Géologie et relief

Village perché au pied du Baou de Saint-Jeannet (800 m), (« rocher » en provençal), une falaise qui attire de nombreux randonneurs et grimpeurs, et domine la vallée de la Cagne où se dressent les ruines d’une ancienne bergerie fortifiée, le Castellet.

Au sommet du baou, une table d’orientation, construite au début des années 1950, renseigne les promeneurs, qui peuvent apercevoir en contrebas le village et au large un panorama qui s’étend des sommets alpins du Mercantour aux collines niçoises, jusqu’à Antibes, aux îles de Lérins et au massif de l’Estérel.

Sismicité

Commune située dans une zone de sismicité moyenne[1].

Climat

Le village jouit d’un microclimat de type méditerranéen nuancé par le baou qui attire la brise marine l’été et arrête le mistral l’hiver. On parle de brise pendulaire. Du fait de sa proximité avec la mer, située à 10 km à peine, le village profite d'un adoucissement des températures. Grâce à l'altitude, on ne ressent pas, l'été, cette moiteur souvent difficile à endurer. L'ensoleillement est important (3 000 h/an contre 1 900 à Paris). Le mistral, vent sec et froid, s'invite parfois pour quelques jours, dégageant le ciel et procurant des vues sur les lointains.

Les pluies se distinguent surtout par leur intensité, mais ne sont pas nombreuses, dépassant rarement les 90 jours/an. La neige fait quelques rares apparitions, mais se contente le plus souvent de couronner les baous. Elle fond en quelques heures ou quelques jours. Saint-Jeannet se situe à l'altitude des stations climatiques de Grasse, Vence, ou Levens. L'air y est sain.

Climat classé Csb dans la classification de Köppen et Geiger[2].

Hydrographie et les eaux souterraines

Cours d'eau sur la commune ou à son aval[3] :

- Le territoire, au pied du massif rocheux, limité par le fleuve Var à l’est, la rivière La Cagne à l’ouest, est limitrophe des communes de La Gaude au sud, Vence au sud-ouest, Gattières au nord-est, Bézaudun-les-Alpes au nord, Nice à l’est sur la rive opposée du Var,

- fleuve le var,

- vallon de barrancher, du ruth, du castelet.

Saint-Jeannet dispose de la station d'épuration intercommunale de Saint-Laurent-du-Var d'une capacité de 80 000 équivalent-habitants[4].

Urbanisme

Typologie

Saint-Jeannet est une commune urbaine[Note 1] - [5]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Nice, une agglomération intra-départementale regroupant 51 communes[8] et 942 886 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Nice est la septième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Lille (partie française), Toulouse et Bordeaux[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nice, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 100 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[11] - [12].

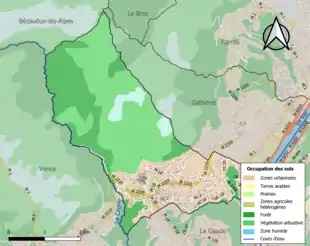

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (68,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (68,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (38,6 %), forêts (26 %), zones urbanisées (23,1 %), zones agricoles hétérogènes (4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (3,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,5 %), eaux continentales[Note 3] (0,6 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[14].

Histoire

L'histoire de Saint-Jeannet est celle d'un village frontière entre la Provence et le comté de Nice.

Époque ligure : VIe et le XIe siècle av. J.-C.

Les Ligures sont les premiers habitants connus, que les Phocéens (Grecs) et les Romains trouvèrent établis sur les côtes de la mer Méditerranée.

Les hautes terres surplombant les baous constituent un vaste plateau calcaire de 800 mètres d’altitude qui conserve les vestiges intéressants d’une occupation humaine remontant au début de l’histoire.

Depuis ces refuges, ils pouvaient observer les ennemis potentiels.

Époque romaine : 200 av. J.-C.

Les Ligures furent soumis par les Romains, entre l'an 200 et l'an 163 av. J.-C.

Avec la paix romaine, un grand nombre d’enceintes sont abandonnées pour des habitats plus confortables, moins escarpés et plus proches des cultures, les Ligures devenant progressivement moins pasteurs et davantage agriculteurs.

Il est à peu près sûr, que le quartier des Gaudes a servi de camp romain au Ier siècle de notre ère pour protéger la via Aurelia.

Moyen Âge : 416 à 1492

Au IXe siècle, les Sarrazins envahissent la Provence par la mer et se hissent jusqu’aux Alpes. Dans les environs, ils se retranchent dans les bourgs du Broc, Carros, Gattières et des Gaudes. Durant ces périodes de terreur, expulsés de leurs foyers, les habitants cherchent d’autres terres.

Guillaume de Provence les chasse en 975 et prend la tête des seigneurs de pays. De Arles à Nice, la région côtière est soumise à l'autorité du Comte Guillaume qui distribue aux grands hommes de son entourage les terres abandonnées. Un rapide essor démographique et économique va rendre à la Provence sa prospérité d'antan. S’annonce alors l’ère de la féodalité.

La féodalité : XIe – XVe siècles

De nouveaux sites sont construits, c’est le fief de la Famille de Villeneuve.

Dès le XIe siècle : Alagauda, le Castrum de la Gaude où seront construits la Chapelle San Peïre (XIe siècle) et le château (XIIe siècle).

Au XIIIe siècle : Castrum de Sancti Johannis, l’actuel Saint-Jeannet.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D’azur à saint Jean-Baptiste de carnation, barbé et chevelé d'argent, vêtu d’une peau de chameau d’or, nimbé du même, assis sur un tertre terrassé de sinople, tenant de sa main senestre une longue croix d’argent avec sa banderole du même, caressant de sa dextre un agneau contourné d’argent[15]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Économie

Agriculture-cultures

- Le blé et le pastoralisme : héritage ligure datant de 1500 av. J.-C., ce peuple d’agriculteurs- éleveurs-pasteurs qui cultivait déjà dans les Baous.

- Dans les Baous, Le Castellet, ferme et bergerie du XIIIe siècle, atteste encore d’un grand domaine exploité. On y trouve encore traces d’aires de battages et de jas (fermes) du XVIIIe siècle ou des cabanes.

- Le moulin à farine Giraudy a été construit en 1898 et se situait au bord de la Cagne. Il est resté en activité jusqu’en 1988

- L’olivier : héritage Gréco-Romain. Le bas de la commune était planté d’oliviers.

- Aux XVe – XVIe siècles, on retrouve la trace du moulin à eau, propriété des Seigneurs de Villeneuve, destiné à produire l’huile d’olive.

- En 1920, la famille Giraudy devenue propriétaire, en reprend l’exploitation. Elle achète les olives aux oléiculteurs des environs pour en faire commerce. Mais les propriétaires viennent aussi faire leur huile pour une consommation familiale.

- Le raisin : "Saint-Jeannet tardif" est un gros raisin blanc de table, très tardif que l'on appelait aussi raisin Michel, du nom de celui qui le découvrit, par hasard, dans son jardin, M. Barthélemy MICHEL (1863)

- L’exposition sud lui était idéalement favorable pour mûrir tard et la sécheresse exceptionnelle de l'atmosphère permettait de conserver les grappes très longtemps sur souche, sans altération. Cette tardiveté lui vaudra alors son succès.

- Dès 1866, on le porta sur le marché de Nice, qui poursuivait son essor de ville touristique pour gens fortunés, été comme hiver.

- Les tables parisiennes et enfin étrangères se disputèrent ce raisin qu’elles pouvaient proposer sur leur table tout l’hiver.

- Le vin : la vigne va petit à petit supplanter les oliviers.

- Au début du XXe siècle, les anciens conservaient d’abord le vin dans les greniers, puis l’exposaient déjà embouteillé sur les tuiles. D’où son nom de « vin tuilé » (rouge et rosé).

- Déjà les Romains avaient établi au Collet des Mourre un magnifique domaine, sur lequel on cultive encore aujourd’hui la vigne et l’olivier. Les vestiges archéologiques attestent de leur présence : deux pressoirs romains.

- En 1950, le vignoble recouvrait encore un tiers de la superficie agricole de Saint-Jeannet, et chaque année, à l'automne, la fête des vendanges regroupait tous les habitants[16].

- Les fleurs à parfums

- La fleur d’oranger : arrivés en France au XIVe siècle, au début du XXe siècle ces orangers s’étendaient jusqu’au pied des Baous pour la culture de leurs fleurs.

- La lavande : les grecs et les romains connaissaient déjà les vertus médicinales de la lavande spica (notamment comme antiseptique). Les Provençaux en avaient une utilisation domestique en confectionnant des bouquets séchés qu’ils plaçaient dans les armoires à linge. Les parfumeurs de Grasse s’y intéresseront tardivement et uniquement pour son parfum peu onéreux grâce à une pousse locale. Les saint-Jeannois cueillaient alors la lavande sauvage dans les baous.

- La rose de mai (Centifolia) : elle est cultivée à Grasse dès le XVIe siècle. À Saint-Jeannet, elle semble être plantée seulement au début du XXe siècle.

- La violette : elle a d’abord été utilisée comme plante médicinale, puis pour la confiserie (pétales cristallisés dans le sucre), puis pour les bouquets, qu’on envoyait jusqu’à Paris. Comme pour la lavande, la parfumerie ne s’y intéresse qu’à la fin du XIXe siècle.

- Les fleurs pour bouquets : comme le raisin de table et les fleurs ne rapportaient plus assez, les paysans se sont mis à planter des fleurs pour bouquets. L’arrivée de l’eau courante a contribué à ces plantations. Les œillets, les anémones, les roses Tango, les violettes Parme et autres narcisses, dans les années 1950-1960 sont cultivées en plein air, puis, petit à petit sous serres jusque dans les années 1990.

- De nos jours :

- Les Baous : site de loisirs très prisé, ils représentent la principale attractivité du village aujourd’hui. Escalade, randonnées pédestres, et aujourd’hui slacklines, attirent les visiteurs locaux comme internationaux.

- Le vin : aujourd’hui, seule une famille exploite encore les vignobles du domaine familial au Collet de Mourre, quartier des Sausses. Le vin est toujours produit avec des méthodes traditionnelles.

- Les fromages: les éleveurs des Baous proposent des fromages de leurs chèvres et brebis nourries et élevées au grand air dans les Baous.

- Huile d’olive de la Clémandine, un des rares domaines cultivés selon les principes de l’Agriculture Biologique, a le label AOP.

- Le maraîcher dont les légumes sont labellisés « bio ».

Tourisme

- Restaurants

- Pizzerias

- Bars

Commerces et services

- Commerces et services de proximité[17]

- Artisanat d’art

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2018

En 2018, le budget de la commune était constitué ainsi[18] :

- total des produits de fonctionnement : 4 597 000 €, soit 1 101 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 4 067 000 €, soit 974 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 1 364 000 €, soit 327 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 1 070 000 €, soit 256 € par habitant ;

- endettement : 3 256 000 €, soit 780 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 15,86 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,88 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,82 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2017 : médiane en 2017 du revenu disponible, par unité de consommation : 25 580 €[19].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[20]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[21].

En 2020, la commune comptait 4 317 habitants[Note 4], en augmentation de 7,12 % par rapport à 2014 (Alpes-Maritimes : +1,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Établissements d'enseignements[24] :

- Écoles maternelles et primaires

- Collège

- Lycées à Vence, Nice

Santé

Professionnels et établissements de santé[25] :

- Médecins

- Pharmacies

- Hôpitaux à Saint-Jeannet, Vence, Cagnes-sur-Mer

Cultes

- Culte catholique, Paroisse Saint-Vincent et Saint-Lambert[26], Diocèse de Nice

Distinctions culturelles

Saint-Jeannet fait partie des communes ayant reçu l’étoile verte espérantiste, distinction remise aux maires de communes recensant des locuteurs de la langue construite espéranto.

Lieux et monuments

Saint-Jeannet et son baou.

Saint-Jeannet et son baou. Les baous des Noirs, de Saint-Jeannet et de La Gaude.

Les baous des Noirs, de Saint-Jeannet et de La Gaude. Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste.

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Monument du souvenir, à l'intérieur de l'église.

Monument du souvenir, à l'intérieur de l'église.

- Baou de Saint-Jeannet[27] : falaise dominant tout le littoral azuréen par temps dégagé.

- Baou de La Gaude[28] : à l’Est du Baou de Saint-Jeannet, se dresse un autre promontoire rocheux, moins escarpé, mais culminant à 791 mètres.

- Château de La Gaude ou « des Templiers » : les ruines de ce château ont été remontées dans les années 1940 par l'actrice de cinéma française Viviane Romance. Il appartient aujourd’hui à un particulier[29].

Patrimoine architectural

- Comme nombre des villages perchés de Provence et du comté de Nice, Saint-Jeannet a été construit à l’adret, c’est-à-dire, face au sud, et abrité des vents du nord par une falaise montagneuse. Ce faisant, il recueille largement le soleil mais n’échappe pas à l’action des vents pluvieux soufflant de l’est. Une telle position élevée répondait jadis à un souci de protection.

- Les plus anciennes demeures sont presque toutes des habitations en hauteur qui superposent jusqu’à trois ou quatre étages. Leur matériau principal vient de toutes les roches qui constituent le sol de Saint-Jeannet. Le mortier, formé jadis d’un mélange de sable et de chaux, n’était pas très solide. C’est pourquoi les murs des anciennes maisons étaient doublés.

- Maison forte du Castellet[30].

- La gare de Saint-Jeannet, établie sur la Ligne Central-Var à voie métrique Nice - Colomars - Grasse - Draguignan - Meyrargues, a disparu en 1944 après la destruction du viaduc du Loup, de celui de Tanneron et du Pont de la Manda sur le Var.

Édifices religieux

- Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste[31] : construite en 1666, elle est attenante à la chapelle des Pénitents blancs (aujourd’hui chapelle Saint-Bernardin). Le clocher, avec sa tour carrée, fut ajouté en 1670. Les décors (tableaux, statues de saints, balustrades) furent ajoutés sous l’influence du baroque niçois et génois.

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Pénitents noirs, XVIIIe siècle.

- Chapelle Saint-Bernardin des Pénitents blancs, XVIIe siècle.

- Chapelle Sant Pèire (Saint-Pierre) : construite au XIe siècle, près du château de la Gaude, elle fut la première paroisse de la vieille Gaude[32].

- Chapelle Sainte-Pétronille, XIe siècle[33].

- Chapelle Notre-Dame-des-Champs ou Notre-Dame-du-Baou, XVe siècle.

- Monuments commémoratifs :

Environnement naturel

Saint-Jeannet est surtout connu pour ses nombreuses voies d'escalade (on en compte près de 470, réparties sur 17 secteurs), mais aussi pour ses trois chemins de randonnée (« Baou de Saint-Jeannet », « Baou de la Gaude et son grand chêne », « circuit du Castellet »). Il est possible, en outre, de pratiquer de la spéléologie ou de la Via Corda.

Personnalités liées à la commune

- Jean Antoine Barrière (1752-1836), né à Saint-Jeannet, député au Conseil des Cinq-Cents

- Frédéric Euzière (1842-1920), né à Saint-Jeannet, député des Hautes-Alpes de 1889 à 1910

- Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain français, a vécu et est mort à Saint-Jeannet.

- Michel Dureuil (1929-2011), artiste peintre, a vécu depuis les années 1990 et est mort à Saint-Jeannet en 2011.

- Viviane Romance, actrice, était propriétaire du château de la Gaude, où elle mourut en 1991.

Divers

Films tournés à Saint-Jeannet

- La Main au collet d'Alfred Hitchcock, avec Grace Kelly et Cary Grant, a été tourné en partie à Saint-Jeannet.

- La nouvelle Villa des bijoux, écrite par l'auteur australien Matthew Asprey, a pour cadre et sujet de son action la villa Les Bolovens, où fut tourné La Main au collet, ainsi que le village de Saint-Jeannet[36].

- Le film L'École buissonnière, avec Bernard Blier, a été tourné en partie à Saint-Jeannet.

- Une scène du film Les Égouts du paradis, avec Francis Huster, a été tournée dans le Baou de Saint-Jeannet.

- En 1942-1943 a été tourné le film Adémaï bandit d'honneur, de Gilles Grangier, avec Noël-Noël.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Didacticiel de la réglementation parasismique.

- Table climatique.

- L'eau dans la commune.

- Description de la station Saint-Laurent-du-Var.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Nice », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Dominique Cureau, « Nice Côte d'Azur. 3 : Saint-Jeannet », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- « Quand Prévert racontait Saint-Jeannet... : Jacques Prévert, Ode aux vignerons », sur leschenesverts06.pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- Commerces et services de proximité.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Établissements d'enseignements

- Professionnels et établissements de santé

- Paroisse Saint-Vincent et Saint-Lambert.

- Baou de Saint-Jeanne

- Baou de la Gaude.

- Deux château pour deux femmes de caractère.

- Maison forte du Castellet

- Église paroissiale

- Église Saint-Pierre de La Gaude; chapelle Saint-Peïre

- Chapelle Sainte-Pétronille, sur le site de l'Observatoire du patrimoine religieux

- Conflits commémorés 1914-1918

- Monument aux morts

- Asprey, Villa des bijoux, La Main au collet.

Voir aussi

Bibliographie

- Saint-Jeannet. Village de Provence (Français) Broché – 1 décembre 2004 de Georges Carrot (Auteur)

- Saint-Jeannet, le patrimoine culturel des communes des Alpes-Maritimes : passeurs de mémoire

- Collectif (dir.), Le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes en deux volumes, vol. II : Cantons de Roquebillière à Canton de Villefranche-sur-Mer, Paris, Flohic Éditions, coll. « Le Patrimoine des Communes de France », , 574 p. (ISBN 2-84234-071-X)Canton de Nice : pp. 951 à 955 : Saint-Jeannet

- Charles Bilas, Le château de La Gaude, Alandis Éditions, 2002.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Saint-Jeannet, pp. 1046-1047

- J.-E. Malaussène, L'évolution d'un village frontière de Provence. Saint Jeannet (A.-M.), rééd. Alandis Éditions, 2000.

- Le patrimoine religieux de Saint-Jeannet

- Photothèque Monuments Historiques : Saint-Jeannet, sur Patrimages

- Saint-Jeannet : Abreuvoirs pour abeilles; Castellet; inscriptions pathétiques et maximes; gravures du vallon de Parriau; linteaux et murs; moulins de la Cagne

- Françoise et Caroline Chambon, Saint-Jeannet-Village. De mémoire d'hommes, préface de René Rasse, 2001 (1re édition), réédité en 2009, 352 p.

- Jean Laffitte, Les constructions en pierre sèche du Baou de Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), L'auteur, Nice, 53 p. (étude des vestiges en pierre sèche de l'exploitation agricole de ce qu'on appelait « la Montagne » au XIXe siècle)

- sous la direction de Colette Bourrier-Reynaud, La vallée du Var. Route des vignobles d'hier et des vins d'aujourd'hui, Nice, Serre Editeur, , 40 p. (ISBN 2-86410-314-1)Syndicat mixte touristique des Alpes d'Azur (SITALPA). Ouvrage collectif coordonné par Colette Bourrier-Reynaud, présidente du SITALPA. L'Ancre SolaireSaint-Jeannet et les vins des Baous, pp. 7 et 8

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavités souterraines naturelles et ouvrages civils

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Jeannet sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes