Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime)

Saint-Georges-du-Bois est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Saint-Georges-du-Bois | |||||

Mairie de Saint-Georges-du-Bois. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Rochefort | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Aunis Sud | ||||

| Maire Mandat |

Jean Gorioux 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17700 | ||||

| Code commune | 17338 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Georgipolitains | ||||

| Population municipale |

1 807 hab. (2020 |

||||

| Densité | 65 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 08′ 33″ nord, 0° 44′ 03″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 22 m Max. 70 m |

||||

| Superficie | 27,90 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Surgères (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Surgères | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saintgeorgesdubois17.com | ||||

Ses habitants sont appelés les Georgipolitains et les Georgipolitaines[1].

La commune de Saint-Georges-du-Bois a la particularité historique d'être à l'origine du mouvement de la coopération laitière en Aunis, sous l'impulsion d'un éleveur avisé, Eugène Biraud, qui y a créé la première coopérative laitière de France en 1888.

Aujourd'hui, cette grosse commune rurale du canton de Surgères est devenue un territoire attractif grâce à sa situation géographique dont elle tire profit par sa proximité de Surgères et à la diversité de ses activités économiques autant que pour son cadre de vie et ses animations.

Géographie

Situation géographique

La commune de Saint-Georges-du-Bois est située dans le canton de Surgères dont elle occupe la partie nord-nord-est et est limitrophe du canton de Courçon par la commune de Benon avec laquelle elle partage une partie de la forêt de Benon.

Elle est située à 4,5 km au nord de Surgères qui est son chef-lieu de canton avec lequel elle est reliée directement par la voie ferrée La Rochelle-Paris et la RD 911, route départementale qui relie Rochefort à Mauzé-sur-le-Mignon avant l'intersection avec la N11 à 2×2 voies La Rochelle-Niort.

Saint-Georges-du-Bois est relié à Courçon et Marans par la D114, communes situées respectivement à 16,5 km et à 32 km au nord.

Concernant sa situation par rapport aux villes principales où nombre de ses habitants se déplacent soit pour un emploi, soit pour des services, Saint-Georges-du-Bois est située à 28 km au sud-ouest de Niort, à 32 km au nord-est de Rochefort et à 40 km à l'est de La Rochelle.

Communes limitrophes

Le bourg et les villages de la commune

La commune de Saint-Georges-du-Bois est composée du centre bourg et de cinq villages qui, par ordre alphabétique, sont les suivants : Chaillé, village célèbre pour la création de la première laiterie coopérative de France, Curé, village éponyme d'un petit fleuve côtier qui y prend sa source, Fortenuzay, la Grange du Commandeur, village qui rappelle la présence d'une ancienne abbaye, et Poléon, lieu d'un beau château rappelant que Saint-Georges-du-Bois était une ancienne baronnie en Aunis.

Hydrographie

C'est au lieu-dit Curé que naît le cours d'eau du Curé qui, après son lieu de source situé à 50 mètres d'altitude, arrose le gros bourg de Saint-Georges-du-Bois.

Il s'agit en fait d'un petit fleuve côtier qui, après un parcours de 45 km entre la plaine de l'Aunis et le marais poitevin, se jette dans l'océan Atlantique, dans la baie de l'Aiguillon.

Le lieu de source est situé légèrement à l'écart du petit village éponyme de Curé et est entouré d'un grillage (visible à droite sur la photographie) ; il abrite également une ancienne station de pompage qui alimentait les habitants de la commune et également ceux du canton de Surgères jusqu'en 2010.

Urbanisme

Typologie

Saint-Georges-du-Bois est une commune rurale[Note 1] - [3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Surgères, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6] - [7].

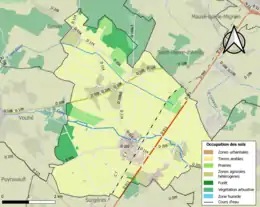

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (88,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (75,2 %), zones agricoles hétérogènes (8,1 %), forêts (6,8 %), prairies (5,7 %), zones urbanisées (3,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,4 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Georges-du-Bois est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[9]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[10].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Curé. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2010[11] - [9].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrainsdes tassements différentiels[12].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[13].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[9].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[14].

Toponymie

La paroisse est citée en 1179 sous le nom d'Argentonio[15], nom de la forêt d'Argenson à laquelle le nom de Saint-Georges-du-Bois fait référence, et qui faisait office de frontière entre le Poitou et la Saintonge, et qui a évolué d'Ariezhum en Arriacum, Arriazum, Argenchum, Argechon, Argentonium, puis Argenson.

Elle prend ensuite le nom de Saint-Georges, en référence au saint du même nom[16].

Histoire

Une origine gallo-romaine incontestable

La vaste commune de Saint-Georges-du-Bois a été habitée par les Santons, ancien peuple d'origine celte, puis par les Romains, comme en témoignent les vestiges d'un théâtre gallo-romain découverts fortuitement en 1976 grâce à la photographie aérienne[17]. Près de cet amphithéâtre qui pouvait recevoir 3 000 personnes, des restes de tuiles et de la céramique commune et sigillée ont été retrouvés[17].

En dehors de ces traces matérielles assez abondantes puisqu'elles se retrouvent dans les communes environnantes à Saint-Saturnin-du-Bois où une villa romaine a pu être exhumée, à Surgères et à Vouhé[18], ce passé gallo-romain n'a rien laissé à la postérité et la vaste forêt antique d'Argenton[15] qui s'étirait de Benon jusqu'à Aulnay sans discontinuer a fini par tout recouvrir après l'éclipse barbare des Ve et VIe siècles.

Renaissance et vicissitude au Moyen Âge

La paroisse est citée en 1179 sous le nom d'Argenton dans une charte de Richard Cœur de Lion, futur roi d'Angleterre, concernant le droit de pacage de l'aumônerie Saint-Gilles dans la forêt d'Argenton[15].

Elle prend ensuite le nom de Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre dont les armées occupent longtemps la région.

Le territoire appartient d'abord aux ducs d'Aquitaine puis en 1253 à Alphonse comte de Poitiers et frère de Saint-Louis.

À sa mort, ses terres reviennent à la couronne puis sont démembrées en 1307 en fiefs distincts : Poléon et le comté de Benon.

La même année, le roi Philippe le Bel échange sa terre de Poléon contre celle de Rochefort appartenant à Pierre Bouchard, afin d'y construire un port de guerre, qui ne sera réalisé par Colbert qu'en 1666.

Lors de la guerre de Cent Ans, le territoire est envahi par les Anglais avant d'être libéré en 1373. Après la guerre de Cent Ans, la vocation agricole du village se perpétue.

Saint-Georges-du-Bois pendant les Temps modernes

Vers 1560, la baronnie passe aux mains de Jean V de Parthenay, seigneur de Soubise, puis en 1575, lors du mariage de Catherine de Parthenay avec René II de Rohan, dans la famille de Rohan.

En 1636, le duc de Henri II de Rohan cède la baronnie de Poléon à Jean Pascault échevin et lieutenant au présidial de La Rochelle.

Saint-Georges-du-Bois s'est à nouveau appelé Argenton pendant la Révolution.

Pendant le XIXe siècle

Pendant la Restauration, la petite commune de Curé fusionne avec la commune de Saint-Georges-du-Bois en 1824.

Classés dans l'appellation « des bois », les vins récoltés sont envoyés dans les distilleries locales qui prennent un bel essor pendant le XIXe siècle, surtout pendant le Second Empire, et celles-ci sont particulièrement nombreuses à Saint-Georges-du-Bois au point que la rue principale est dénommée rue des Distilleries. Cette industrie importante produit un cognac de grande renommée. Mais le phylloxéra détruit les vignes vers 1885 et les céréales ainsi que l'élevage remplacent définitivement la vigne.

En 1888, Eugène Biraud crée la première laiterie coopérative de France à Chaillé, un petit village de la commune. Cette initiative très novatrice pour l'époque permet aux agriculteurs de changer leur lait en beurre plus facilement et de fournir un produit de qualité supérieure.

Pendant le XXe siècle

C'est en 1903 que la nouvelle mairie est inaugurée délaissant alors le petit bâtiment communal qui fut surnommé le Panthéon par les habitants en raison des colonnes qui ouvrent sur une sorte de péristyle.

Après la Seconde Guerre mondiale, les progrès du travail agricole et industriel, ont permis à la commune, bien que rurale, d'augmenter régulièrement sa population et de se développer.

Administration

Par ordonnance du , Saint-Georges-du-Bois annexe la commune voisine de Curé qui, dès lors, devient un hameau. Sous la Révolution, la commune portait le nom de Argenton du Bois.

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[20]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[21].

En 2020, la commune comptait 1 807 habitants[Note 3], en augmentation de 1,92 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

L'église Saint-Georges

L'église Saint-Georges : XVIe XVIIe, et XVIIIe siècles. L'église ancienne dépendance de l'abbaye de Maillezais, a été réparée dans la première moitié du XVIIe siècle. Également restaurée peu à peu au XVIIIe siècle, elle l'a encore été au siècle suivant, ayant souffert d'un incendie en 1844. L'édifice se présente comme une longue nef unique plafonnée suivie d'un chœur et de deux travées. Quelques éléments de la fin du Moyen Âge témoignent encore du voûtement ancien de la nef. La façade a conservé son portail à deux voussures ornées de bourrelets toriques du XVe siècle, ainsi que deux niches trilobées. À l'intérieur, l'église referme notamment trois autels en pierre du XVIIIe siècle et des fonts baptismaux entourés de grille.

La mairie

Ce beau bâtiment à l'architecture néo-classique typique des administrations de la Troisième République, construit dès 1902, a été inauguré le et est situé sur la rue des Distilleries face à la place publique sur laquelle a été implanté en 1985 le monument aux morts érigé en 1919. L'actuelle mairie remplace l'ancienne mairie, dont les locaux étaient devenus trop étroits, baptisée par la suite le Panthéon.

Le Panthéon

Le Panthéon qui était l'ancienne mairie est un petit édifice construit dans le courant du XIXe siècle et qui a dû être remanié au début du XXe siècle. Situé comme l'actuelle mairie sur la rue des Distilleries qui est la rue principale de Saint-Georges-du-Bois, ce bâtiment communal a été nommé le Panthéon par ses habitants en raison des colonnes qui ont été mises en place isolant un péristyle à la manière des temples grecs. Cet arrangement architectural n'est pas à proprement dire le résultat d'une fantaisie mais provient d'un aménagement palliant un problème de sécurité sur la voirie car, originellement, l'ancienne mairie faisait saillie sur la rue principale, le mur en façade a donc été frappé d'alignement[24].

Le château de Poléon

En 1638, Jean Pascault fait démolir l'ancien château féodal et construire le château actuel. Celui-ci comprend alors deux corps de bâtiments ; le principal subsiste encore aujourd'hui tandis que l'autre a été démoli vers 1840. Louis Pascault de Poléon s'établit à Saint-Domingue puis à Baltimore. En 1770, Jean-Charles Pascault, marquis de Poléon, épouse Marie-Jeanne Cochon-Dupuy, fille de Gaspard Cochon-Dupuy, seigneur de Courdault. Le château est resté jusqu'à une date récente propriété de la famille.

L'ancienne laiterie de Chaillé

Le , Eugène Biraud crée à Chaillé la première laiterie coopérative de France.

Douze adhérents seulement apportent leur lait et la première expédition, faite à Paris, compte trois mottes de beurre. Il faut alors charger le beurre sur une brouette et emprunter les voies détournées pour se rendre à la gare de Surgères afin d'éviter les railleries des quelques cultivateurs hostiles à la coopérative.

Le succès est quasi immédiat et a un retentissement énorme dans la région. En 1920, les locaux de la distillerie coopérative situés près de la future gare, construite en 1921, étant libres, la laiterie y est transférée.

Une vingtaine de personnes y étaient employées. L'activité de la laiterie a cessé en 1960. Elle a néanmoins conservé son nom de « Coopérative de Chaillé - Saint-Georges-du-Bois ». Sur le pignon sud-est, un cartouche porte la date au milieu de grappes de raisin et de feuilles de vigne. De façon symétrique, le cartouche du pignon nord-ouest est orné d'un chaudron enflammé, au milieu de grappes de raisin et de feuilles de vigne[25].

Personnalités liées à la commune

- Eugène Biraud (1825 - 1908), né à Chaillé, petit village limitrophe de Surgères appartenant à la commune, fondateur de la première laiterie coopérative de France.

Pour approfondir

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Carte IGN sous Géoportail

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Georges-du-Bois », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Georges-du-Bois », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- L'antique sylve d'Argenson

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)

- Revue de la Saintonge et de l'Aunis, Fédération des Sociétés Savantes de la Charente-Maritime, tome IV, 1978, in Inventaire archéologique de l'Aunis - Période gallo-romaine, p.76

- Revue de la Saintonge et de l'Aunis, Fédération des Sociétés Savantes de la Charente-Maritime, tome IV, 1978, in Inventaire archéologique de l'Aunis - Période gallo-romaine, p.77

- « Résultats des élections législatives 2022 à Saint-Georges-du-Bois 17700 », sur lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jean-Luc Flohic, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, 2002, tome 2, p.1077

- L'ancienne laiterie coopérative de Chaillé