Politique aux États-Unis

Cet article concerne la politique aux États-Unis, les institutions politiques des États et du gouvernement fédéral et la vie politique américaine indépendamment des administrations successives. Les États-Unis sont une république fédérale à régime présidentiel.

Principes généraux

Le système politique des États-Unis repose sur trois principes fondamentaux : la République, la démocratie et le fédéralisme. Il est défini par la Constitution des États-Unis de 1787 et ses 27 amendements.

République

La création des États-Unis d'Amérique à la fin du XVIIIe siècle a lieu dans le contexte de la guerre d'indépendance contre le régime monarchique de la métropole britannique. En raison de leur historique fait de colonies fondées indépendamment les unes des autres, et ce sous des statuts juridiques très divers, les États-Unis sont une république fédérale, donc une fédération d’États qui cultivent une grande méfiance à l'encontre de ce pouvoir fédéral[1] - [2] - [3].

Chaque État des États-Unis dispose d'un gouverneur accompagné dans une grande majorité d'États d'un lieutenant-gouverneur dont les attributions varient. Les gouverneurs sont élus au suffrage universel direct et les partis politiques organisent des primaires pour chaque poste à pourvoir. Chaque État a une législature d'État (une Chambre des représentants et un Sénat à l'exception du Nebraska qui a une législature monocamérale) et une Cour suprême. Chaque État a diverses fonctions élues ou nommées, notamment un procureur général d'État, un secrétaire d'État (chargé des élections), un secrétaire à l'Agriculture, un trésorier et un auditeur.

Démocratie

- Le pouvoir du peuple souverain :

- Les conditions du droit de vote : pour pouvoir voter aux États-Unis, il faut avoir la nationalité américaine, avoir plus de 18 ans[4] et disposer de ses droits civiques. Le suffrage est universel direct pour les représentants, indirect pour l’élection présidentielle (système du collège électoral). L'abstention est calculée par rapport à tous les électeurs potentiels et pas seulement par rapport aux inscrits sur les listes électorales, comme c'est le cas en France[5].

- Les intérêts particuliers sont représentés par toutes sortes de lobbies allant de la défense de l'environnement au port des armes (National Rifle Association of America).

- Le financement des campagnes : il existe un financement public pour la campagne présidentielle, contrôlé par la commission électorale fédérale.

- Séparation des pouvoirs : elle est garantie par la Constitution et son application est très stricte. Le Congrès crée les lois, le président les exécute par décrets et la Cour suprême les interprète. Le président peut imposer son veto contre une nouvelle loi, mais le Congrès peut passer outre si plus des deux-tiers de chaque chambre le soutient ; il nomme les juges de la Cour suprême et divers membres de son cabinet, mais le Sénat doit d'abord les approuver. La Chambre des représentants a le pouvoir d'impeachment (mise en accusation), dont le Sénat a le pouvoir de juger, qui leur permet de destituer le Président de ses fonctions ; en 1974, sous la menace de cette procédure, le président Nixon préfère démissionner. La Cour suprême peut déclarer certaines lois contraires à la Constitution, mais le Congrès (deux-tiers de chaque chambre) peut passer de nouveaux amendements a la Constitution avec trois-quarts des législatures d'états divers pour les rendre légales.

- Contre-pouvoirs : il existe des commissions parlementaires[6] qui ont le pouvoir d'enquêter sur les actes des personnalités politiques. Ces commissions sont composées de membres des deux principaux partis du pays. Elles possèdent des moyens financiers importants et peuvent entendre des responsables de haut rang, qui témoignent sous serment et en public[7]. En , le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est entendu pendant plus de six heures[8] devant une commission de sénateurs puis de députés pour répondre du scandale de la prison d'Abu Ghraib. La personne entendue doit répondre à toutes les questions sous peine d'être accusé d'outrage au congrès (contempt of Congress) et se retrouver en prison.

- Indépendance de la justice et importance du droit

- Respect des minorités par les libertés

- Presse indépendante et critique : la liberté de la presse est garantie par le premier amendement de la Constitution des États-Unis; le scandale du Watergate est révélé par deux journalistes travaillant pour The Washington Post et aboutit à la démission du président de l'époque, l'accès aux sources est censée être restreinte pendant les périodes de guerre[9]. En , The New York Times publie un éditorial dans lequel la rédaction reconnaît avoir diffusé des informations sans les vérifier suffisamment, et même des nouvelles fausses en faisant confiance aux informations fournies par l'administration du président George W. Bush dans le cadre de la préparation de la guerre contre l'Irak du printemps 2003 .

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif fédéral est composé du président et de son gouvernement (le terme américain administration est aussi utilisé) composé de secrétaires (équivalent de ministre, qui sont chacun chargés d'un department (un ministère)). Il est aidé par divers conseillers (celui à la sécurité nationale joue en général un rôle majeur parmi ceux-ci) et organismes, notamment le PFIAB pour les affaires de renseignement. Le département d'État est chargé des affaires étrangères et le vice-président des États-Unis, élu au côté du président, est le président du Sénat.

- Département de l'Agriculture (Department of Agriculture)

- Département des Anciens combattants (Department of Veterans Affairs)

- Département du Commerce (Department of Commerce)

- Département de la Défense (Department of Defense)

- Département de l'Éducation (Department of Education)

- Département de l'Énergie (Department of Energy)

- Département d'État (Department of State)

- Département du Logement et du Développement urbain (Department of Housing and Urban Development)

- Département de l'Intérieur (Department of the Interior)

- Département de la Justice (Department of Justice)

- Département de la Santé et des Services sociaux (Department of Health and Human Services)

- Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security)

- Département du Travail (Department of Labor)

- Département des Transports (Department of Transportation)

- Département du Trésor (Department of the Treasury)

Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif fédéral est bicaméral. Il est représenté par le Congrès des États-Unis, qui est composé :

- de la Chambre des représentants des États-Unis, qui représente les citoyens américains, composée de 435 représentants. Les membres de la Chambre des Représentants ont un mandat de deux ans. Chacun des représentants représente un district de son propre État.

- du Sénat des États-Unis, qui représente les États fédérés, composé de 100 sénateurs, deux par État. Ces sénateurs sont élus pour un mandat de six ans. Les mandats sont alternés, de manière qu'un tiers des mandats de sénateurs soit soumis au vote tous les deux ans[10].

En cas de désaccord sur un texte législatif entre les deux chambres, celles-ci mettent en place un Comité de conférence du Congrès.

Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire américain est divisé entre son organisation fédérale, à la tête de laquelle se trouve la Cour suprême, et les systèmes propres à chaque État[11].

La Cour suprême des États-Unis supervise les 12 cours d'appel fédérales (United States Courts of Appeals) et des 94 Cours de district fédérales (United States District Courts). Chaque État a son propre système judiciaire, y compris la même structure pyramidale. Les tribunaux d'État jugent les violations en fonction du droit de l’État où elles ont eu lieu. Les juges de 39 des États fédérés sont élus[12]. Le financement de ces campagnes électorales a atteint un total de 168 millions de dollars de 2000 à 2007, près du double que pendant les années 1990[12]. La Cour suprême a jugé en que cela pouvait conduire à des conflits d'intérêt[12].

Partis politiques

Jaune : démocrates

Violet : républicains nationaux, whigs, américains et union constitutionnelle

Bleu : républicains

Vert : progressistes

Marron : ........

Gris : autres

Il existe aujourd'hui deux principaux partis politiques aux États-Unis :

- Parti démocrate (Democratic Party, présente des candidats à partir des élections de 1830)

- Parti républicain (Republican Party, présente des candidats à partir des élections de 1860)

Dans l'espace politique américain actuel, le Parti démocrate est liberal (progressiste) et le Parti républicain, conservative (conservateur).

Ces termes ont une connotation idiomatique, l'origine étant à chercher dans l'histoire du pays : après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1787 (qui ne prévoit pas l'existence de partis politiques), les premiers clivages interviennent à l'occasion des débats autour de la Constitution. Pour une partie des constituants, l'État doit être fort et ne laisser aux états fédérés que des compétences secondaires. À l'inverse, un second courant regarde avec défiance cette hégémonie centralisatrice et reçoit le nom de Parti démocrate. À l'époque, cette appellation était censée marquer la démagogie de ce parti.

La véritable structuration du paysage politique nait à l'occasion de la guerre de Sécession. En 1854, pour s'opposer au Kansas-Nebraska Act, loi pro-esclavage promulguée par les États du Sud des États-Unis, émerge un nouveau parti, le Parti républicain, porté par Abraham Lincoln. À la fin de la guerre civile, le Parti républicain victorieux se donne pour symbole l'éléphant et l'appellation Grand Old Party (abrégé en GOP). Les républicains profitent de l'occasion pour affubler le Parti démocrate, à l'origine de la trop grande autonomie conférée aux États, d'un symbole volontairement infamant, l'âne.

Aujourd'hui, les démocrates sont relativement interventionnistes sur le plan économique et libéraux sur le plan social ; les républicains sont libéraux sur le plan économique et conservateurs sur le plan social.

Parmi les partis mineurs, on trouve :

- Parti de la réforme (Reform Party)

- Parti libertarien (Libertarian Party)

- Parti vert des États-Unis (Green Party of the United States)

- Parti de la Constitution (Constitution Party)

- Parti communiste des États-Unis d'Amérique (Communist Party USA)

- Parti indépendantiste portoricain (Partido Independentista Puertorriqueño)

Partis disparus (ayant présenté des candidats à plusieurs élections) :

- Parti fédéraliste (Federalist Party)

- Parti républicain-démocrate (Democratic-Republican Party)

- Parti whig (Whig Party)

- Parti du sol libre (Free Soil Party)

Parti démocrate

Le Parti démocrate prend position sur :

- en politique extérieure, une approche multilatérale, fondée sur l'entente avec les alliés des États-Unis et si possible des institutions internationales comme l'Organisation des Nations unies et la Cour pénale internationale.

- en politique économique, une approche plus interventionniste, mais celle-ci est généralement fondée sur la régulation du secteur privé, plutôt que la nationalisation, et se distingue ainsi du socialisme. Cependant, certains services demeurent publics, notamment la sécurité sociale. Depuis des années, les démocrates poussent aussi pour que les soins de santé soient garantis par le gouvernement.

- en politique sociale, une approche individualiste et libérale :

- soutien au droit à l'avortement.

- généralement, soutien aux programmes d'affirmative action pour aider les minorités ethniques pauvres dont les noirs ou les latinos.

- soutien a la protection de l'environnement.

- séparation de la religion et de l'État.

Parti républicain

Le Parti républicain prend position sur :

- en politique extérieure, un penchant isolationniste, une défiance des organisations internationales. En temps de guerre, les Républicains préfèrent dépendre de coalitions rassemblées pour l'occasion (coalition of the willing) que d'institutions internationales comme l'ONU ou l'OTAN.

- en politique économique, une approche plus libérale, partisan de la baisse des impôts et d'un État plus réduit. Le gouvernement doit aussi limiter la dépendance du peuple sur le gouvernement; les services actuellement privés tels que les soins de santé devraient le rester.

- en politique sociale, une approche plutôt conservatrice, dont les positions suivantes :

- opposition au droit à l'avortement.

- opposition à l'affirmative action, pour ne pas prolonger les différences raciales.

- soutien aux entreprises et au secteur privé plutôt qu'aux syndicats.

- défiance, moins marquée depuis quelques années, aux législations pour l'environnement.

- attachement aux valeurs traditionnelles du pays. Ceci peut s'exprimer par une opposition aux revendications des homosexuels, une opposition au darwinisme et autres théories scientifiques qui contrediraient leur croyance.

Courant socialiste

L'influence des idées socialistes aux États-Unis est historiquement faible, notamment en comparaison des pays européens, au point d'avoir été considérée par les sociologues et les historiens comme constitutive de l’« exception américaine »[13].

Pour le politologue conservateur Seymour Martin Lipset, cette particularité tenait à plusieurs faits majeurs : « la nature du système politique américain (l’hégémonie de deux partis, un seul tour pour l’élection présidentielle, un collège électoral privilégiant le vote des États et le suffrage universel indirect, etc.) ; une classe ouvrière hétérogène (fruit des vagues successives d’immigration) ; l’absence historique de toute alliance solide et durable entre les partis politiques et les syndicats ; et, enfin, un attachement « culturel » à des valeurs individualistes contraires aux idées socialistes ». Le sociologue Werner Sombart soutient que les travailleurs américains, parce qu’ils aspiraient à s’affranchir de leur classe, ne concevaient pas l’idée que celle-ci pourrait les accompagner dans leur ascension sociale : ils raisonnaient en termes d’amélioration individuelle, et non d’action collective[13].

D'autres sociologues ont également insisté sur le rôle que l’immigration pouvait jouer en rendant plus difficile la constitution d’une classe ouvrière militante. Les ouvriers étrangers arrivés aux États-Unis au début du XXe siècle considéraient leur situation provisoire et espéraient s’enrichir rapidement afin de pouvoir revenir dans leur pays d’origine. Ces travailleurs étaient ainsi davantage disposés à subir des conditions de travail déplorables. En outre, la vie communautaire des immigrés dans les grandes villes renforçait leur identité ethnique plutôt que leur identité de classe[13].

Au début du XXe siècle cependant, le Parti socialiste d'Amérique a une certaine influence, son candidat à l'élection présidentielle de 1912, Eugene Victor Debs, obtenant près d'un million de voix (6 % du total). Mais les quelques succès du parti restent sans lendemain. Après l’entrée des États-Unis dans la Première guerre mondiale en 1917, Debs et la plupart des dirigeants socialistes, opposés à la guerre, sont emprisonnés. La révolution russe provoque d'importantes divergences au sein d’un parti déjà affaibli par la répression, car un grand nombre de socialistes américains s'inspirent bien davantage du christianisme social que du marxisme[13].

Résultats électoraux

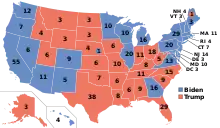

De nombreux universitaires constatent que depuis les années 1990, le Parti démocrate devient de plus en plus libéral (tendant de plus en plus vers la gauche) tandis que le Parti républicain devient de plus en plus conservateur[14].

De plus, la plupart des grandes villes votent largement démocrate, tandis que les campagnes sont acquises aux républicains. Les États les plus conservateurs sont les États de la Bible Belt et du Midwest, ainsi que le Texas, l'Utah et l'Idaho. Les plus progressistes sont les États du Nord-Est, ainsi que l'Illinois, le Minnesota, le Nouveau-Mexique, le Colorado, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington[15].

Suivent les résultats aux élections de 2012, pour les 20 comtés des villes les plus peuplées du pays (résultats arrondis au dixième). Parmi les 20 comtés des villes les plus peuplées, les démocrates ont été majoritaires partout à l'exception de Phoenix, Fort Worth et Jacksonville.

| Ville | Parti dominant | Population en 2010 | Résultats arrondis au pourcentage |

|---|---|---|---|

| New York | Démocrates | 8 175 133 | D : 50 à 91 % (selon les arrondissements) R : 8 à 49 % (selon les arrondissements) |

| Los Angeles | Démocrates | 3 792 621 | D : 69 % R : 29 % |

| Chicago | Démocrates | 2 695 598 | D : 74 % R : 25 % |

| Houston | Démocrates | 2 100 263 | D : 49 % R : 49 % |

| Philadelphie | Démocrates | 1 526 006 | D : 85 % R : 14 % |

| Phoenix | Républicains | 1 445 631 | D : 43 % R : 55 % |

| San Antonio | Démocrates | 1 327 407 | D : 52 % R : 47 % |

| San Diego | Démocrates | 1 307 402 | D : 51 % R : 46 % |

| Dallas | Démocrates | 1 197 816 | D : 57 % R : 42 % |

| San José | Démocrates | 945 942 | D : 70 % R : 28 % |

| Jacksonville | Républicains | 821 784 | D : 48 % R : 51 % |

| Indianapolis | Démocrates | 820 445 | D : 60 % R : 38 % |

| San Francisco | Démocrates | 805 235 | D : 71 % R : 27 % |

| Austin | Démocrates | 790 390 | D : 60 % R : 36 % |

| Columbus | Démocrates | 787 033 | D : 60 % R : 38 % |

| Fort Worth | Républicains | 787 033 | D : 41 % R : 57 % |

| Charlotte | Démocrates | 731 424 | D : 61 % R : 38 % |

| Détroit | Démocrates | 713 777 | D : 73 % R : 26 % |

| El Paso | Démocrates | 649 121 | D : 66 % R : 33 % |

| Memphis | Démocrates | 646 889 | D : 63 % R : 37 % |

Politique locale (niveau des comtés et des municipalités)

La nature du gouvernement des comtés et des municipalités varie non seulement d'un État à l'autre, mais aussi d'un comté à l'autre et d'une municipalité à l'autre. Les électeurs locaux sont généralement libres de choisir le cadre de base du gouvernement à partir d'une sélection établie par la loi de l'État[16].

Dans la plupart des cas, les comtés et les municipalités sont gouvernés par un conseil, qui opère conjointement avec un maire ou président.

En plus des élections pour un conseil ou un maire, des élections ont souvent lieu pour des postes tels que les juges locaux, le shérif, les procureurs et d'autres fonctions.

Intervention des entreprises

Depuis l’arrêt « Citizens United v. Federal Election Commission » rendu en par la Cour suprême, une entreprise peut subventionner des associations liées à un élu en toute légalité et sans plafonnement des montants. Une pratique pourtant assimilée à de la corruption et interdite dans de nombreux pays. Selon la Sunlight Foundation, entre 2007 et 2012, les deux cents entreprises américaines les plus actives politiquement ont, au niveau fédéral, dépensé 5,8 milliards de dollars de cette façon. Durant la même période, elles ont reçu l’équivalent de 4 400 milliards de dollars sous diverses formes : subventions, exonérations, réduction d’impôts[17].

Éléments récurrents de la politique américaine

État fédéral et États constitutifs

Les États-Unis d'Amérique sont une fédération d'États (cinquante aujourd'hui). Chacun de ces États dispose d'une autonomie très importante dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs, économiques, judiciaires etc. Le gouvernement fédéral est souverain quant à la politique extérieure et à la défense ainsi que dans les relations économiques entre les États.

Le pouvoir législatif des assemblées nationales est très limité par les droits individuels des États. Le gouvernement ne peut que définir des orientations, rarement imposer sa politique.

Droits civiques

Le mouvement afro-américain des droits civiques (civil rights movement) se réfère principalement à la lutte des noirs pour l'obtention et la jouissance de leurs droits civiques. Dans un sens large, il rapporte toute lutte pour les droits civiques aux États-Unis, en particulier depuis la fin de la guerre de Sécession (1861-1865). L'opinion publique américaine entend habituellement par le terme les luttes menées entre 1945 et 1970 afin de mettre un terme à la ségrégation raciale, en particulier dans les États du Sud.

Il s'agit principalement d'un mouvement non violent dont le but est l'obtention de l'égalité des droits politiques à tout citoyen sans regard pour sa couleur de peau. Symbolisé par la figure emblématique de Martin Luther King Jr., un pasteur protestant noir, le mouvement des droits civiques a une influence durable sur la société américaine, à la fois dans les tactiques employées par les mouvements sociaux, la transformation durable du statut des noirs américains et l'exposition publique d'un racisme persistant au sein de la société, en particulier, mais pas seulement, dans le Sud des États-Unis. Le terme lutte pour les droits civiques est plus spécifiquement utilisé pour désigner la période qui commence en 1955 avec le boycott des bus de Montgomery (Alabama) et qui se termine en 1964 avec le Civil Rights Act, loi qui interdit toute forme de discrimination dans les lieux publics et en 1965 avec le Voting Rights Act qui supprime les examens et autres impôts pour devenir électeur aux États-Unis.

Le mouvement des droits civiques est composé d'un grand nombre de groupes divers. Au cours de la première partie du xxe siècle, certains mouvements, tels la Universal Negro Improvement Association de Marcus Garvey, obtiennent de grand succès sans toutefois laisser d'héritage probant, tandis que d'autres, comme les offensives juridiques de la National Association for the Advancement of Colored People, créée en 1909, contre la ségrégation gouvernementale, n'atteignent que des résultats modestes à leurs débuts, avant d'obtenir une conquête majeure par l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1954 lors de Brown v. Board of Education.

Traitement des minorités

Bien avant la Déclaration d'indépendance, les colons américains avaient commencé à repousser les tribus indiennes des territoires défrichés. Cette politique se poursuivra dans les premières années de la jeune république avec la création de réserves et le transfert forcé de populations entières vers des territoires de l'ouest. Aujourd'hui encore le Bureau des affaires indiennes continue à assurer la tutelle des réserves, les habitants n'ayant pas tous les droits des citoyens américains. A contrario, certaines tribus indiennes profitent aujourd'hui de cette situation pour créer des établissements tels que des casinos, dans des États où cette activité est illégale.

Les Noirs importés d'Afrique pendant la période coloniale et jusqu'à la Guerre de Sécession ont eu, dans les États du sud, le statut d'esclaves. La loi d'émancipation leur a, en principe, accordé des droits identiques à ceux des citoyens blancs. Dans la pratique les États, en particulier ceux du Sud, ont maintenu des systèmes discriminatoires jusqu'aux années 1960. À partir de 1973 la loi fédérale a imposé un système de « discrimination positive » (dit Affirmative Action) destiné aux minorités, mais surtout aux Noirs, pour leur permettre de rattraper le retard accumulé dans les domaines éducatifs et sociaux. La portée de ce système a été réduite au début des années 1990.

D'autres minorités (ethniques ou religieuses) ont fait, ou continuent à faire, l'objet de discriminations aux travers de quotas d'immigration ou de différences de traitement. Aujourd'hui le problème se déplace pour partie sous l'angle social avec les droits des communautés LGBT, ainsi que sur les discriminations liées au genre[18].

Traitement de l'immigration

Les États-Unis restent le premier pays d'immigration au monde par le nombre d'étrangers venant s'établir sur leur territoire.

Le Bureau de recensement américain indique qu’en 2004, 12 % de la population américaine était née à l’étranger (34 millions sur un total de 288 millions), ce qui constitue le taux le plus élevé enregistré en 70 ans. La part active de cette population immigrée était de 7 % (plus de 21 millions de travailleurs contre 13 millions en 1994), dont la moitié est arrivée aux États-Unis depuis 1990.

Près de 40 % de ces travailleurs nés à l’étranger proviennent du Mexique et d’Amérique centrale, 25 % d’Asie (dont les Philippines, l'Inde, la Chine, le Viêt Nam, la Corée du Sud).

On estime entre 9 et 12 millions le nombre d'immigrants clandestins vivant dans le pays, la lutte contre l'immigration clandestine est rendue très difficile par les énormes territoires à surveiller (3 200 km de frontière mexicaine surveillé par moins de 13 000 gardes-frontières qui ne manquent pas de matériel de surveillance : lanternes et projecteurs, jumelles de visions nocturnes, chiens, chevaux hélicoptères, etc.). Environ un million sont interceptés chaque année dans les quatre États le long de cette frontière, mais encore plus réussissent à passer. D'après le quotidien espagnol El País du « 400 meurent noyés, victimes de chutes ou abattus au cours de l'aventure qu'ils appellent el sueño americano (le rêve américain), un million sont détenus ou expulsés immédiatement, deux autres millions rentrent dans leur foyer une fois terminés leur travaux de saisonnier, 200 000 autres restent ».

50 000 visas seront accordés par la loterie de visas d'immigrant pour 2007 pour des personnes voulant s'établir dans ce pays, en plus des demandes de visas traditionnelles.

70 000 réfugiés ont été pris en compte par le Programme d'accueil et de placement des réfugiés en 2005, contre 53 000 en 2004.

Plus de 565 000 étudiants étrangers étudient aux États-Unis durant l'année scolaire 2004-2005.

Politique étrangère

La puissance américaine n'a pas toujours été une « hyperpuissance ». Le message d'adieu de George Washington mettait en garde les futurs gouvernants des États-Unis contre la tentation de l'ingérence dans les affaires d'autrui.

Si le président est l'incarnation de la politique étrangère, puisqu'il permet à la nation américaine de parler d'une seule voix, s'il énonce les orientations de cette politique à travers des « doctrines » (notamment la doctrine Monroe, la doctrine Truman, ou encore la doctrine Bush), cette dernière n'est pas l'émanation d'un organe unique. Elle n'est pas le fruit du travail d'un groupe qui, seul, parviendrait à formuler l'intégralité d'une politique donnée. Appréhender la politique étrangère américaine revient donc à prendre en compte une multiplicité de facteurs. Parce que la structure de l'administration n'est pas à proprement parler hiérarchique, on ne trouve pas un processus décisionnel formalisé et constant comme on le verrait dans le système politique français. La formulation de la politique étrangère américaine est la résultante d'une concurrence féroce entre :

- d'une part, les acteurs politiques :

- et, d'autre part, les débats idéologiques.

Dans un système désormais multipolaire mais assez influencé par les États-Unis, l'antiaméricanisme paraît plus virulent que jamais. On relèvera toutefois que la littérature produite sous Ronald Reagan, notamment en France, avait des accents similaires.

Les différentes doctrines

Différentes approches ont été théorisées et appliquées suivant les époques et les personnes au pouvoir :

- l'isolationnisme (républicains des années 1820) : doctrine Monroe (1823 : « l’Amérique aux Américains »), l'hostilité à toute influence européenne en Amérique. Sous ce modèle, les États-Unis voyaient l'hémisphère ouest comme leur champ d'action privilégié, et leur politique était souvent interventionniste a l'encontre de leurs voisins (surtout le Mexique en 1836 et 1846). Cependant, le gouvernement américain refusait de s'aventurer plus loin, et tenait surtout à ne pas s'impliquer dans les conflits entre pays européens.

- la « politique de bon voisinage » avec l'Amérique latine.

- l'idéalisme : exporter les valeurs américaines (démocratie, contre-pouvoirs, économie de marché). On peut tenter de classer les manifestations de cet idéalisme relativement au caractère unilatéral ou multilatéral de leur approche :

- approche multilatérale (Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, George H. W. Bush, Bill Clinton) : cet idéal consiste en l'« exportation » de la démocratie libérale dans un contexte multilatéral, en particulier au travers d'institutions mondiales comme l'ONU.

- approche unilatérale, autrement dit le « wilsonisme armé » (néoconservateurs, George W. Bush) : contrairement à la démarche précédente, celle-ci repose sur l'emploi de la force, et sans passer par les institutions comme l'ONU ou la Cour pénale internationale, présentées comme corrompues et inefficaces. Les administrations de Ronald Reagan et Bush père s'inscrivaient en partie dans ce modèle.

- le réalisme (essentiellement Henry Kissinger, Richard Nixon) : défendre les intérêts américains et non des positions de principe.

Réalisme et idéalisme ont poussé les États-Unis, à soutenir durant la Guerre froide de nombreux régimes anticommunistes. Ceux-ci n'étaient parfois pas démocratiques comme ceux de Ngo Dinh Diem (président de la République du Viêt Nam de 1954 à 1963), du général Franco (Espagne), du Shah Mohammed Reza Pahlavi (Iran), de Anastasio Somoza Debayle (Nicaragua entre autres).

En réalité, ces doctrines ne sont pas aussi exclusives les unes des autres, ce que leur énumération pourrait laisser penser. Toutes les administrations récentes contiennent des traces de ces modèles. Ainsi, Franklin Delano Roosevelt défendait une politique idéaliste pendant la Seconde Guerre mondiale, soutenant par l'édification de l'"arsenal des démocraties"[19] la lutte des Alliés contre le totalitarisme de l'Allemagne Nazie, croyant à la bonne foi de Staline. Mais les États-Unis ont aussi soutenu des régimes dictatoriaux pour des raisons stratégiques ou économiques dans le cadre d'une approche « réaliste ». L'isolationnisme n'a pas non plus disparu comme philosophie, et tend à s'affirmer dès que les Américains ne perçoivent pas de menace à l'horizon. C'est ce qu'on a constaté lorsque des républicains, notamment Newt Gingrich, se sont opposés à l'administration Clinton et à ses interventions en Yougoslavie. On le retrouve d'une façon plus générale dans la pensée américaine entre la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre 2001.

Afrique

Le , Washington a fait savoir, par l'intermédiaire de la secrétaire d'État Condoleezza Rice, la création d'un programme d'aide pour le continent africain. À la fin du congrès de l'AGOA sur la Coopération commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, les États-Unis ont annoncé la création d'un fonds pour la diversification de l'économie africaine. Aucun montant n'est avancé, toutefois selon Le Monde du , « avec 3,2 milliards de dollars en 2004, les États-Unis sont les premiers fournisseurs d'aide bilatérale à l'Afrique ».

Notes et références

- Henry William Elson, « Colonial Government », sur http://www.usahistory.info/ (consulté le ) Source: "History of the United States of America," by Henry William Elson, The MacMillan Company, New York, 1904. Chapter X p. 210-216.

- (en) « Emergence of Colonial Government », sur le site de United States History, (consulté le )

- SR, « Etat modéral », CSS,

- Depuis 1971.

- Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ?, Paris, éditions du Seuil, 2005, (ISBN 978-2-02-079950-8), p. 62.

- Ces dernières années, commission sur le 11 septembre, sur la guerre en Irak

- sauf pour les affaires de secret défense

- Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ?, Paris, éditions du Seuil, 2005, (ISBN 978-2-02-079950-8), p. 67

- Mais pendant la guerre du Viêt Nam, les reportages sur le front ont fait évoluer l'opinion américaine.

- « FAQ: Le pouvoir législatif aux Etats-Unis », sur www.anglaisfacile.com (consulté le )

- « Le système judiciaire des États-Unis », sur justice.gouv.fr (consulté le )

- Robert Barnes, Court Ties Campaign Largess to Judicial Bias, The Washington Post, 9 juin 2009

- Edward Castleton, « Le socialisme aux États-Unis, pourquoi seulement aujourd'hui ? », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- (en) Pew Research Center, Political Polarization in the American Public

- (en) Résultats des élections présidentielles américaines par The New York Times.

- (en) « 2017 Census of Governments – Organization », sur le site de United States Census Bureau (consulté le ).

- Benoît Bréville et Renaud Lambert, « Sermonner le monde ou le changer », Le Monde diplomatique, (lire en ligne)

- (en) Johanna Shih, « Circumventing Discrimination: Gender and Ethnic Strategies in Silicon Valley », Gender & Society, (DOI 10.1177/0891243205285474, lire en ligne, consulté le )

- lire Complexe militaro-industriel américain et Victory Program.

Voir aussi

Bibliographie

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 (1er volume), 1840 (2e volume)

- Charles-Philippe David, Louis Balthazar, Justin Vaïsse, La Politique étrangère des États-Unis : fondements, acteurs, formulation, Presses de Sciences Po, Paris, 2003. (ISBN 978-2-7246-0919-6)

- Werner Sombart, Pierre Weiss (trad.), Pourquoi le socialisme n'existe-t-il pas aux États-Unis ?, 1re édition en 1906, Paris, PUF, 1992

- Denis Lacorne (dir.) Les États-Unis, Libraire Arthème Fayard et Centre d'études et de recherches internationales, Milau, 2007

Articles connexes

- Ballotpedia

- Constitution des États-Unis

- Élection présidentielle américaine

- Élections de mi-mandat aux États-Unis

- Politique environnementale des États-Unis

- Liste des agences fédérales des États-Unis

- Système judiciaire fédéral des États-Unis

- Antiaméricanisme

- Discours de fin de mandat

- Discours sur l'état de l'Union

- Liste d'expressions politiques aux États-Unis

- Arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis