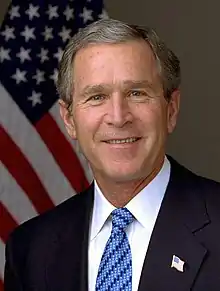

Doctrine Bush

La doctrine Bush est une expression utilisée pour décrire certains principes de politique étrangère mis en œuvre par l'ancien président américain George W. Bush. Si sa première mention est attribuée à l'éditorialiste Charles Krauthammer dans un article paru en juin 2001[1] - [2] en référence au retrait unilatéral des traités ABM et de Kyoto, elle a de fait été essentiellement codifiée en dans un document du gouvernement intitulé The National Security Strategy of the United States of America[3]. Cette stratégie de sécurité nationale de l'administration Bush prône le maintien de la suprématie militaire américaine dans le monde et son usage, via la guerre préventive si nécessaire, pour entre autres empêcher la diffusion d'armes de destruction massive et favoriser la diffusion des droits de l'Homme et de la liberté[4]. Elle vise, en particulier, la refondation du monde arabe en « Grand Moyen-Orient ». Unilatérale et souvent brutale dans le discours, la doctrine Bush s'est assouplie au cours du deuxième mandat présidentiel[5].

Contexte et mise en œuvre

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le président Bush et certains de ses conseillers néo-conservateurs tentent de répondre à la fièvre antiaméricaine qui s'est propagée dans le monde arabe, foyer désigné du fondamentalisme religieux (islamisme), du terrorisme et de la dictature.

La « guerre globale contre la terreur » a pour objectif de traquer les organisations et réseaux terroristes et d'instaurer des liens étroits avec les gouvernements et populations des pays de cette zone. Cette doctrine implique la diffusion du modèle américain: liberté, démocratie, ... qui sont pour les États-Unis un gage de paix. Ainsi, l'idée d'un remodelage du grand Moyen-Orient est progressivement apparue dans les projets du pouvoir américain.

L'invasion de l'Irak correspond à la mise en œuvre de cette doctrine. En effet le but est instaurer un pouvoir démocratique en Irak après avoir renversé le régime de Saddam Hussein afin que les pays voisins connaissent eux aussi une évolution démocratique.

Extrait du discours du 4 février 2004

« Tant que cette région sera en proie à la tyrannie, au désespoir et à la colère, elle engendrera des hommes et des mouvements qui menacent la sécurité des Américains et de leurs alliés. Nous soutenons les progrès démocratiques pour une raison purement pratique : les démocraties ne soutiennent pas les terroristes et ne menacent pas le monde avec des armes de destruction massive[6]. »

« Wilsonisme botté »

En mars 2003, un article de The New Republic parlait de George W. Bush comme du président « le plus wilsonien depuis Wilson lui-même », faisant référence à la pensée du président Woodrow Wilson. Cette comparaison ne visait naturellement pas le multilatéralisme de Wilson, chantre de la Société des Nations, mais bien son internationalisme et surtout la conviction que le modèle américain de démocratie libérale est moralement supérieur et doit être exporté (« make the world safe for democracy »), conviction partagée par George W. Bush. Cette conviction prend elle-même sa source dans l'exceptionnalisme américain qui remonte lui aux fondateurs puritains du XVIIe siècle (cf. notamment discours de John Winthrop, sur la nouvelle Jérusalem). Des premières années de la République à Wilson, cet exceptionnalisme s'était traduit par une politique isolationniste - visant à se retirer d'un monde européen vu comme corrompu - dont les principes sont inscrits dans le discours d'adieu de George Washington mais aussi dans la doctrine Monroe. Henry Kissinger voit dans la transition entre Theodore Roosevelt, le réaliste prudent, et Wilson, l'internationaliste idéaliste, la charnière décisive dans l'évolution de la politique étrangère américaine vers l'internationalisme et le messianisme[7].

Poursuivant la comparaison, et afin de mettre en exergue les aspects interventionnistes et militaire du « wilsonisme » de Bush, le politiste Pierre Hassner a, en 2003 également, parlé du « wilsonisme botté » du président Bush. La politique étrangère actuelle des États-Unis est en effet marquée par une surprenante collision entre des racines idéalistes, une méfiance profonde à l'égard des institutions internationales et l'idée que la force est in fine un moyen légitime et efficace de parvenir à ses fins.

Voir aussi

Notes et références

- Charles Krauthammer, "The Bush Doctrine, ABM, Kyoto, and the New American Unilateralism", The Weekly Standard, 4 juin 2001, Vol. 6, numéro36

- (en) Charles Krauthammer, « Charlie Gibson's Gaffe », The Washington Post, (lire en ligne)

- « The National Security Strategy of the United States of America », (consulté le )

- Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l'Amérique, Paris, Seuil, , 217 p. (ISBN 978-2-020-79950-8), p. 206

- Réconciliation avec la France, échecs en Irak, dialogue avec l'Union européenne sur les dossiers iranien, libanais et nord-coréen. Voir Nicole Bacharan 2005, p. 209

- « President Bush Discusses Importance of Democracy in Middle East », sur georgewbush-whitehouse.archives.gov (consulté le ), la traduction est faite de l'anglais vers le français par Google : « http://webcache.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&u=https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/10/20061014-2.html&prev=/search%3Fq%3Dhttps://georgewbush-whitehouse.archives.gov/%26hl%3Dfr%26lr%3D »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- voir notamment à ce sujet le premier chapitre de Diplomatie

Articles connexes

- Liste des doctrines géopolitiques

- Guerre contre le terrorisme

- Guerre en Irak

- Projet néoconservateur de « remodelage du Grand Moyen-Orient »

- Théorie des dominos