Plumieux

Plumieux [plymiø] est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.

| Plumieux | |||||

Croix de cimetière du XVIe siècle. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Saint-Brieuc | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre | ||||

| Maire Mandat |

Sébastien Quinio 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22210 | ||||

| Code commune | 22241 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Plumetais, Plumetaise | ||||

| Population municipale |

1 028 hab. (2020 |

||||

| Densité | 26 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 06′ 14″ nord, 2° 34′ 59″ ouest | ||||

| Altitude | 135 m Min. 66 m Max. 174 m |

||||

| Superficie | 38,92 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Loudéac (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Loudéac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Situé au sud du département des Côtes-d'Armor, la commune est limitrophe du Morbihan.

Une petite partie nord-est de la forêt de Lanouée se trouve sur la commune, la grande majorité du massif se trouvant sur la commune voisine morbihannaise des Forges.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Loudeac », sur la commune de Loudéac, mise en service en 1987[7] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 901,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 51 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11] à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Plumieux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Loudéac, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

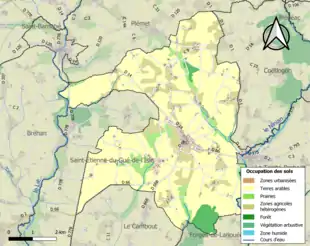

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (94,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (72,1 %), zones agricoles hétérogènes (15,2 %), prairies (7 %), forêts (3,2 %), zones urbanisées (2,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plumiuc en 1066-1082, parochia de Plemieuc vers 1200, Plumyeuc en 1278, Peumout et Pleumieuc en 1284, Plimiouc en 1286, Plemiout en 1321, Plemieuc vers 1330, Plumieuc en 1427 et en 1507[21].

Le nom de la commune provient du mot breton plou signifiant "paroisse" et de saint Miog, également dénommé saint Mieux, saint Mayeux, saint Maeoc, saint Maëc, saint Nic, le fondateur de la paroisse en 540, saint breton peu connu, disciple de saint Méen[22] - [21]. Une place est dédiée au fondateur de la commune.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La voie romaine allant de Vannes à Corseul entre sur le territoire communal, venant de Lanoué, un peu avant le village de Chef-du-Bot ; « elle passe entre Plumieux et la Trinité, descend au moulin à eau qui est sous Villejean, coupe le chemin de la Trinité à Plémet, passe en Tourguily et pénètre de là en Plémet ; le long de son tracé se trouve un camp retranché, dénommé le fort de Langouet : ses talus ont 6 à 7 mètres de large à la base sur 2 à 3 mètres de haut ; on pénètre dans le fort par une entrée unique, ouverte au Sud ». Un autre camp, nommé les Douves, se voit entre la voie romaine et le château de Coetlogon. C'est une enceinte ovale dont la superficie, y compris les douves et les fossés, n'excède pas un demi-hectare. « En plusieurs endroits il y a encore plus de 10 mètres entre le plus profond du fossé et le haut du talus. Au centre est une maison de fermier, qui porte le nom donné dans le pays à ce camp, les Douves » écrivent A. Marteville et P. Varin en 1853[23].

Moyen Âge

Plumieux aurait été fondé en 540 par un groupe d'hommes venus de Grande-Bretagne, dirigés par saint Mioc , disciple de saint Méen. C'est une paroisse de l'Armorique primitive qui englobait jadis, outre le territoire actuel de Plumieux, ceux de Le Cambout, Coëtlogon, La Chèze, La Ferrière et Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle.

Le Cartulaire de Redon mentionne vers 1075, lors d'une donation du vicomte de Porhoët, la villa de Kermoil in Plumiuc.

« Par accord fait en 1280, le vicomte de Rohan donna à Thomas de Chemillé la terre de la Rivière, avec toutes ses dépendances, situées en la paroisse de Plumieux. En 1500 le manoir de la Couet et celui de la Ville-Eonet appartenaient à Jean de la Vallée; la Châtaigneraie à Louise Le Cointre ; le Gué-de-l'Isle à François de la Seillé et à demoiselle Cyprienne de Rohan ; le Cambout et le Bosq à Jean de Cambout ; le Bois-Courtel à Jean de Pongréal ; la Noë et Bordeleus à Antoine Folliart ; Kervu à Alain de la Vallée ; Bellevue à Gilles Chausson et La Barre à Pierre Bodegast »[24].

Le prieuré de Saint-Leau

Dans la paroisse de Plumieux existait un prieuré situé à Saint-Leau (Saint-Lau), noté Sanctus Levianus ou Leviavus (en 1118, en 1163, en 1251) et qui appartenait aux moines de l’abbaye Saint-Jacut. Il est difficile d'en parler car peu de documents en ont conservé le souvenir. Une légende le fait remonter à saint Rémi. Il serait venu s'implanter dans le village de Penhouet avec l'intention d'y construire une abbaye. Mais les habitants mécontents l'auraient chassé et saint Rémi, toujours selon la légende, aurait dit: « Je jetterai mon manteau et là où il tombera, je m'implanterai ». Son manteau tomba à Saint-Leau. Avant de partir, le saint châtie le village de Penhouet : il déclare que ses habitants ne seraient jamais riches et que la famille de ceux qui l'ont chassé engendrerait toujours des tordus et des boiteux. S'il y a bien eu un saint Rémi à la base de la fondation du prieuré, ce ne peut pas être l’évêque de Reims qui a vécu de 437 à 533, comme se plaît à le faire croire la légende. En effet, à cette époque Plumieux n'existait pas encore et, si saint Rémi y était venu, son passage aurait laissé probablement des traces. Il se peut que le saint Rémi en question soit un moine totalement oublié.

Comme tous les autres, le prieuré de Saint-Leau a le droit d'organiser une foire et d'en toucher les bénéfices, c'est-à-dire de prélever des droits sur les marchés. C'est là l'origine de la foire de Saint-Leau qui se déroule le 1er octobre. Elle s'est probablement transférée à la Chèze au moment de la disparition du prieuré au XVIIIe siècle. En 1870, il en reste encore quelques ruines, mais les pierres ont été recueillies cette année-là pour construire l'église paroissiale de Plumieux.

Temps modernes

Une bulle pontificale en date du crée la paroisse de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle en érigeant la chapelle Saint-Étienne en église paroissiale.

Les terres de la paroisse de Plumieux dépendaient de diverses seigneuries : peu avant la Révolution française, celles de la Trinité, de la Chèze (appartenant au duc de Rohan), Cambout (au prince de Lambesq), Coëtlogon (à Madame de Carné) et Saint-Lau (au prieur de Saint-Lau) ; toutes disposaient des droits de haute, moyenne et basse justice[24].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plumieux en 1778 :

« Plumieux ; sur une hauteur ; à neuf lieues un tiers au Sud-Est de Saint-Brieuc, son évêché ; à 25 lieues de Rennes et à 5 lieues de Josselin, sa subdélégation. Cette paroisse, dont la cure est à l'alternative, ressortit à Ploërmel et compte 3 700 communiants[Note 8]. Ce territoire, coupé de ruisseaux qui vont se perdre dans la rivière du Lié, offre à la vue des terres en labeur, des prairies, des arbres fruitiers et des landes qui paraissent mériter les soins du cultivateur[24]. »

Révolution française

En l'an II (le ) un combat opposa environ 3 000 royalistes, commandés par le chevalier de Tinténiac, retranchés dans le château de Coëtlogon (alors en Plumieux) à 400 soldats républicains, commandés par le général Crubler ; les royalistes allaient être battus quand une colonne de 800 hommes vint les soutenir et renverser le cours de la bataille. De npmbreus soldats républicains et insurgés royalistes auraient été tués lors de ce combat au cours duquel le château de Coëtlogon fut incendié. Le chevalier de Tinténiac , surnommé "Le loup blanc", fut tué lors de cette bataille.

Le XIXe siècle

Par une ordonnance royale en date du les villages du Guindard et de Gas-de-Bois sont transférés à la commune de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle.

En mai 1831 les membres de la brigade de gendarmerie mobile stationnée à Plumieux qui recherchaient un chef de chouans (dans le cadre de l'agitation préalable à la Chouannerie de 1832, une insurrection légitimiste) afin de l'arrêter furent attaqués dans le bourg de Plumieux par une trentaine d'hommes de la bande de La Houssaye (qui se cachaient le reste du temps en forêt de Lanouée) et, pris par surprise, désarmés. Un détachement du régiment du 6e léger est parti de Loudéac pour renforcer les forces de l'ordre[25].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plumieux en 1853 :

« Plumieux (sous l'invocation de Saint Pierre) ; commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : la Ville-Egarré, la Ville-Hervy, Torquilly, le Bas, la Ville-Grasland, Rameleuc, le Tertre, la Ville-Radio, la Ville-Morvan, la Ville-Ridorel, les Alliers, le Pont-Favrol, la Ville Jehan, Launay, Forville, Bodeleno, la Hèche Neuville, Pehart, le Breil Sablé, Biljaut, Foyer, Tresnel, Saint-Leau, le Fougeray, Gastric, Pengréal, le Cambout, la Ville-Jegu, Penhouet, Tréhorel, Quillieu, la Ville-au-Cerne, Treffainguy. Superficie totale 7 317 hectares dont (...) terres labourables 2 483 ha, prés et pâturages 410 ha, vergers et jardins 508 ha, bois 46 ha, landes et incultes 3 629 ha, étangs 8 ha (...). Moulins : 5 (de Kerbert, d'Embas, Nicolas, à eau ; de Pengréal, de Plumieux, à vent). (...) Géologie : schiste talqueux. On parle le français.[23]. »

Plumieux est ainsi décrit en 1862 par Joachim Gaultier du Mottay : « Territoire élevé et accidenté, coteaux de forme allongée. Landes nombreuses et occupant toutes les hauteurs, dont il serait facile de tirer un bon parti. Terres légères de médiocre qualité et produisant néanmoins tous les ans. Les rivières du Lié et du Ninian ou de la Trinité, et les ruisseaux de Coëtfrot et de Pengréal, arrosent la commune. L'église a pour patron saint Pierre ; elle tombe de vétusté ; elle possède cependant un assez beau portail. Chapelles de Saint-Thurian et de Sainte-Anne au village de Cambout. Le château de Coëtlogon est en ruines, mais sa façade est restée debout. (...) Géologie : schiste talqueux, diorite à la limite près de la Trinité ; grès et cailloux roulés au sud ». L'auteur précise également que Plumieux dispose d'une école de garçons ayant 32 élèves et qu'un notaire résidé dans la commune[26].

Un décret du crée la commune du Cambout, par scission de la partie sud-ouest et un autre en date du crée la commune de Coëtlogon, par scission de la partie nord-est de la commune de Plumieux.

L'église paroissiale Saint-Pierre est construite en 1873 avec des pierres provenant des ruines de la chapelle Saint-Leau.

Un arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du , suspendit de ses fonctions le maire de Plumieux, Alexandre Louet[Note 9], pour avoir refusé de préocéder au mariage d'un divorcé du vivant de sa première femme ; le un décret du président de la République révoqua le maire. Le tous les membres du conseil municipal, en soutien à leur maire, démissionnèrent[27]. En octobre 1890 tous les membres du conseil municipal signèrent une protestation contre la laïcisation de l'école communale, qui entraîna le départ de l'instituteur congréganiste et son remplacement par un instituteur laïc[28].

En juillet 1892 le sous-préfet de Loudéac vint faire une enquête à Plumieux car le curé aurait refusé l'absolution aux paroissiens qui envoyaient leurs enfants à l'école laïque[29].

La Belle Époque

Plumieux : la place centrale au début du XXe siècle.

Plumieux : la place centrale au début du XXe siècle. Plumieux : le bourg (route de la Chèze) au début du XXe siècle.

Plumieux : le bourg (route de la Chèze) au début du XXe siècle.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux Morts de Plumieux porte les noms de 114 soldats morts pour la Patrie pendant la Première Guerre mondiale[30].

L'Entre-deux-guerres

Le monument aux morts de Plumieux est construit en 1922 sur les plans du sculpteur T.M. Colombel.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plumeux porte les noms de 8 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[30].

Les parcs éoliens de Plumieux et des environs

En 2022, six parcs éoliens sont implantés dans un rayon de 10 kilomètres autour de Plumieux : le bourg de Plumieux et le hameau de Saint-Léau comptent chacun 17 éoliennes et les communes voisines de La Trinité-Porhoët et Mohon en comptent respectivement 20 et 31. La cour administrative d'appel de Nantes a validé en avril 2022 le refus d'autorisation d'un nouveau parc éolien de quatre éoliennes (projeté par la société "Engie Green") par le préfet des Côtes-d'Armor, aux motifs de la « saturation visuelle » du secteur, de la consommation de 2 600 m² de terres agricoles, d'une atteinte au patrimoine archéologique (une voie romaine se trouve à proximité du site envisagé)[31].

Politique et administration

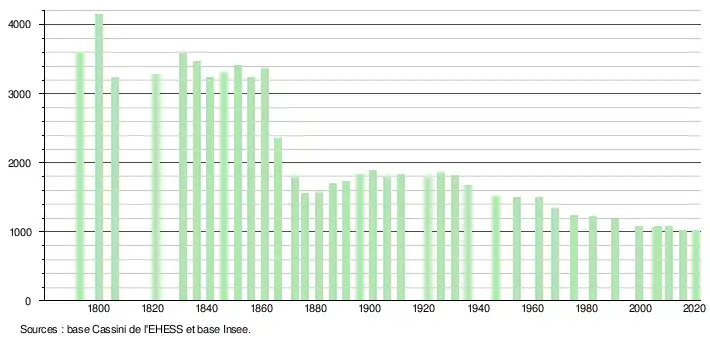

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[34].

En 2020, la commune comptait 1 028 habitants[Note 13], en diminution de 1,06 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Pierre (construite à partir de 1873, selon les plans de l'architecte M.-A. Guépin, avec des pierres provenant des ruines de la chapelle Saint-Leau ; sa tour date de 1912 et a été bénie le [37].

L'église paroissiale Saint-Pierre au début du XXe siècle vers la fin des travaux de sa construction.

L'église paroissiale Saint-Pierre au début du XXe siècle vers la fin des travaux de sa construction.

- Les croix :

- Croix du fond du cimetière, dite "Croix de Saint-Leau" car elle provient de l'ancien prieuré de Saint-Leau ; elle date du XVe siècle et est classée monument historique depuis le [38].

- Croix du milieu du cimetière[39].

- Croix de Chemin Saint-Rémi, date du XVIIe siècle[40].

- Croix de chemin Launay : elle date du Moyen Âge, mais est amputée de son fût[41].

- Croix de chemin Saint-Leau : elle date du Moyen Âge et se trouve à l'emplacement de l'ancienne chapelle de Saint-Leau[42].

- Croix de chemin La Ville-Juhel : elle date du Moyen Âge[43].

- Croix de chemin Saint-Armel[44].

La croix du fond du cimetière datant du XVe siècle.

La croix du fond du cimetière datant du XVe siècle. La croix du milieu du cimetière : vue d'ensemble.

La croix du milieu du cimetière : vue d'ensemble. La croix du milieu du cimetière : partie sommitale.

La croix du milieu du cimetière : partie sommitale. La croix du milieu du cimetière :partie sommitale (autre face).

La croix du milieu du cimetière :partie sommitale (autre face).

- L'ancienne chapelle de Saint-Leau, aujourd'hui disparue, mais la maison de prêtre, construite en 1651 existe encore[45].

- Le manoir de Lascoet : il date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle et a été construit par la famille de La Vallée (propriété privée)[46].

- L'ancien haras de Plumieux[47].

- Plusieurs maisons et fermes de la commune présentent un intérêt architectural[48].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Personnes en âge de communier.

- Alexandre Louet, né le à Plumieux, décédé le à Plumieux.

- Mathurin Bochet, né le à Plumieux, décédé le à Plumieux.

- Charles de Kerpezdron, né le au château du Cartier en Plumieux, décédé le au château de Coëtlogon en Coëtlogon.

- Joseph Louet, né le à La Trinité-Porhoët (Morbihan), décédé le à Plumieux.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Loudeac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plumieux et Loudéac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Loudeac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plumieux et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plumieux ».

- « Sant Miog », sur grandterrier.net (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 360.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 441.

- « Nouvelles des départements de l'Ouest », Journal Le Courrier français, (lire en ligne, consulté le ) et « Intérieur », Journal Le Courrier français, (lire en ligne, consulté le ).

- Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord : rédigée sur les documents officiels les plus récents, Saint-Brieuc, Guyon Frères, (lire en ligne), pages 775-776.

- « Un maire qui refuse d'apostasier », Journal La Croix, (lire en ligne, consulté le ).

- « Laïcité. Juste protestation », Journal La Croix, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le sous-préfet aux champs », Journal La Croix, (lire en ligne, consulté le ).

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Plumieux, saturé, échappe à un dixième parc éolien », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales à Plumieux. Sébastien Quinio élu maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Eglise Paroissiale Saint-Pierre (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Cimetière 1 (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Cimetière 2 (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Chemin Saint-Rémi (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Chemin, Launay (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Chemin, Saint-Leau (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Chemin, la Ville Juhel (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Croix de Chemin Saint-Armel, Saint-Leau (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Maison de Prêtre, Saint-Leau (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Manoir, Lascoet (Plumieux) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Le Haras. Carte postale ancienne (coll. Le Mouët) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Les maisons et fermes sur la commune de Plumieux », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).